行为经济学视角下担保型以物抵债的界定

汪 洋 刘 冲

一、问题的提出

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则部分的解释》(以下简称“《合同编通则司法解释》”)以“债务履行期届满前/后”为标准对以物抵债进行类型化,债务履行期届满前达成的以物抵债协议为担保型,届满后达成的则为清偿型。区分担保型和清偿型的意义在于,前者要受到流担保禁止的限制,债权人只能通过拍卖、变卖、折价等方式来实现债权,后者则不受此限制。《合同编通则司法解释》所采取的“债务履行期届满前/后”之标准延续了最高人民法院在2015 年《关于当前商事审判工作中的若干具体问题》和2019 年《全国法院民商事审判工作会议纪要》中的规范路径,该标准也得到了不少学者的支持,其理由在于,在履行期届满前的以物抵债协议中,债务人面临暴利盘剥的抽象威胁,而履行期届满后的以物抵债协议则仅具有清偿性质。①庄加园:《“买卖型担保”与流押条款的效力——〈民间借贷规定〉第24 条的解读》,《清华法学》2016 年第3 期。不过,细究起来,“债务履行期届满前/后”的标准仍然存在不尽周延之处。

首先,并非所有履行期届满后的以物抵债都不具有担保性质。例如,在罚息较高的情况下,或者出于避免因违约影响其信用的考量,在商业实践中,债务人常常在清偿期届满后,以提供担保为对价来换取延期清偿。学界普遍认为,这种为“展期”而提供的担保也是流担保禁止的规制对象。②崔建远:《物权:规范与学说——以中国物权法的解释论为中心》(下册),北京:清华大学出版社,2011 年,第776 页;谢在全:《民法物权论》(中册),北京:中国政法大学出版社,2011 年,第784 页。按照这个逻辑,对债务履行期届满后为“展期”而签订的以物抵债协议来说,同样存在受流担保禁止规则约束的空间。其次,对于债务履行期届满前达成的以物抵债协议而言,其是否一律应当受流担保禁止规则的限制,也不无可商讨的空间。假设A 和B 约定:(1)A 借1000 万给B,B 于一年后还款1050 万;(2)若B未能按时还款,则A 有权选择请求B 继续履行原债务,或将B 名下价值1200 万的别墅过户给A。很明显,这属于典型的担保型以物抵债协议,应当受到流担保禁止规则的限制——按照《合同编通则司法解释》第28 条,A 只能通过拍卖、变卖、折价B 的别墅来实现债权,而不能直接请求B 将别墅过户到其名下。然而,若是将上述案例略作调整,答案则不再那么确定。若A 和B 所签订主合同并非借款合同,而是商品房买卖合同,具体而言:(1)A 付1000 万给B,B 于一年后交付给A 一套别墅;(2)若B 未能按时交付别墅,则A 有权选择请求B 继续履行原债务,或交付1200 万。以物抵债协议的关键在于他种给付和原定给付之间的替代关系,这里的“他种给付”并不一定是有体物,被抵偿的“原定给付”也不限于金钱之债。①王洪亮:《以物抵债的解释与构建》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2016 年第6 期。因此,若从以物抵债的角度来观察,第二个例子中A 和B 的约定完全可以理解为将1200 万的金钱给付作为“物”来抵交付别墅之“债”。按照这个理解,该约定应受流担保禁止规则的限制——若B未交付别墅给A 造成的履行利益损失为1100 万,则A 只能请求B 付1100 万。

这个结论在一定程度上是违背法律人直觉的,因为当法律人看到这个案例时,其第一反应不会是担保型以物抵债,而是违约金——若将1200 万理解为违约金,则不必适用流担保禁止规则,A 可以依约请求B 支付1200 万。②在该案例中,违约金超过履行利益的部分不足10%,远低于违约金酌减规则中30%的参酌标准,原则上也不存在适用违约金酌减规则的空间。更进一步地思考,非金钱形式的物也可以通过扩张解释被纳入违约金的范畴,对于履行期届满前的“以房抵债”,自然也有将“房”解释为违约金的空间。③孙维飞:《定义、定性与法律适用——买卖型担保案型的法律适用问题研究》,《华东政法大学学报》2021 年第6 期。如此,以“履行期届满前/后”为标准来界定担保型以物抵债,便会面临无法与违约金条款相区分的困境。

由此可见,“债务履行期届满前/后”的标准看似清晰,其实仍有不小的商榷余地。在过往的研究中,也有学者对以“债务履行期届满前/后”为标准对以物抵债协议区分适用流担保禁止规则的规范进路提出过质疑。肖俊教授认为,买卖型担保和清偿性质的以物抵债差异在于不同的合同目的与主给付义务,而“履行期届满前”应当被理解为意思表示条款,尽管其通常指向买卖型担保,但这并非绝对。④肖俊:《以物抵债裁判规则的发展趋势与建构方向》,《南大法学》2020 年第1 期。孙维飞教授在剖析“朱俊芳案”时提出,出于防止借款人受到贷款人盘剥和过分惩罚之目的,存在类推适用利息管制、违约金酌减和流担保禁止三种可能的管制路径,并倾向于类推适用利息管制,同时也承认,究竟选择何种管制路径,最终是一个价值选择问题。⑤从违约金角度理解以房抵债的观点,参见孙维飞:《定义、定性与法律适用——买卖型担保案型的法律适用问题研究》。两位学者的研究都非常具有启发性,然而遗憾之处在于,均未系统地提出替代性解决方案。

界定担保型以物抵债的意义在于准确适用流担保禁止规则,之所以《合同编通则司法解释》无法清楚地界定担保型以物抵债,其原因在于,传统理论对流担保禁止规则正当性基础的认识存在偏差。本文的创新点在于,从法学和行为经济学交叉的视角出发,对流担保禁止规则的正当性基础提出了新的解释,并以此为基础,提出了一套更为精细、合理的限制以物抵债协议效力的规则体系。

二、流担保禁止规则的法理基础

市场并非完美的,基于自愿而发生的交易亦有可能因损害某种更值得保护的价值而受到限制。特定的以物抵债协议是否适用流担保禁止规则的关键并不在于该协议是否具有担保性质,而是在于其是否危及了流担保禁止规则所要保护的价值。因此,若要探寻何种以物抵债协议应受流担保禁止规则的限制,就必须先搞清楚,流担保禁止规则所要保护的究竟为何物。

(一)对传统理论的质疑

传统理论认为,设置流担保禁止规则是为了避免债权人利用债务人急迫窘困之不利状态,通过流担保来获取暴利。①参见王利明:《物权法研究》(下卷),北京:中国人民大学出版社,2016 年,第1192 页;梁慧星:《中国物权法草案建议稿——条文、说明、理由与参考立法例》,北京:社会科学文献出版社,2000 年,第638 页;崔建远:《物权:规范与学说——以中国物权法的解释论为中心》(下册),第777 页;高圣平:《民法典担保制度体系研究》,北京:中国人民出版社,2023 年,第593 页;谢在全:《民法物权论》(中册),第784 页。笔者认为,传统理论所设想的场景难以为流担保禁止规则提供有效的正当性支持,具体理由如下:

首先,实践中有些流担保协议订立在主债权发生之后、履行期届满之前。②最高人民法院(2009)民申字第1600 号民事裁定书,转引自刘琨:《以物抵债协议不宜认定为流质契约》,《人民司法》2014 年第2 期。在这种情况下,债务人通常不会因为急迫窘困而接受不公平的条款,因此,很难用“避免债权人利用债务人的急迫窘困来获取暴利”来解释这种情况下流担保禁止规则的适用。

其次,债权人乘债务人之危利用流担保条款获取暴利的场景并不具有普遍性。设想如下场景:A 企业正在考虑向B、C 两家银行申请1000 万贷款,该企业可提供一套价值1500 万的不动产作为抵押。B 银行的贷款方案是,在该不动产上正常设立抵押权,此时贷款利率为10%。C 银行的贷款方案是,签订流押协议,约定如果A 企业未能及时偿还贷款,则该不动产所有权转移至C 银行,这种情况下贷款利率为8%。面对B、C 两家银行,A 企业尚存选择余地,故其并非处于所谓“急迫窘困之不利状态”。若A 企业选择从C 银行贷款,那么流担保协议说到底不过是获取较低利率贷款的对价罢了,而并非经济胁迫之产物。C 银行之所以愿意降低银行贷款,流担保一方面降低了其实现担保物权的交易成本,另外一方面也可以作为一种“压力条款”起到督促A 企业履约的效果。若取消对流担保的禁止,相较于债权人利用债务人急迫窘困之不利状态签订流担保协议这种异常的交易场景,单纯将流担保作为降低利率之对价的正常交易场景恐怕会更为常见。任何类型的合同都可能被利用来伤害处于困境之中的债务人,为何偏偏对流担保合同进行特别规制?若只有少部分的流担保合同是在“债权人利用债务人急迫窘困之不利状态”的场景下订立的,那么通过显失公平制度进行个别调整足矣,以此为理由对其进行普遍限制则难谓符合比例原则。

最后,即便流担保协议是在债务人处于急迫窘困之不利状态的情形下订立的,适用流担保禁止规则的正当性仍然不无疑问。考虑以下两个场景:场景一,A 企业急需用钱,为缓解资金困境将价值1000 万的不动产作价800 万出售给B 企业。场景二,A 企业急需用钱,为缓解资金困境向B 企业借款800 万,并将价值1000 万的不动产以流押的方式抵押给B 企业。为了方便比较,先假设流押协议有效。在此前提下,从“避免债权人利用债务人急迫窘困之不利状态获取暴利”的评价视角出发,前述两个场景无本质差别,甚至场景一中利益失衡的程度还要超过场景二,因为在场景一中,债权人确定性地获得200 万暴利,而场景二中债权人能否获得200 万暴利则取决于债务人是否有能力及时偿债。而现实是,场景二中的流押协议为《民法典》第401 条所禁止,至于场景一,可供适用的规则是《民法典》第151 条显失公平制度,“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销”。显失公平制度是典型的不确定条款,有待法官在具体案件中补充确定其内容。从最高人民法院的司法实践来看,对于陷入经济困境的企业降价处置其资产的情形,法官不认为构成显失公平。③尚未见到最高人民法院在此种情况下认定显失公平的案例;否认构成显失公平的案例,参见最高人民法院(2019)最高法民终760 号民事判决书、最高人民法院(2020)最高法民申5516 号民事裁定书等。由此可见,在“避免债权人利用债务人急迫窘困之不利状态获取暴利”的评价视角下,至少就最高人民法院的裁判观点而言,显失公平制度与流担保禁止规则所体现的价值判断并不融贯。

因此,不宜将“避免债权人利用债务人急迫窘困之不利状态获取暴利”看作流担保禁止规则的正当性基础。

(二)流担保禁止规则的行为经济学分析

流担保禁止规则确实是要在结果上避免暴利的发生,但此暴利产生的原因却并非债权人的乘人之危,而是债务人的过度自信(对自身能力)和盲目乐观(对客观情势)。

若不存在流担保禁止规则,则对于订立流担保协议的债务人而言,其未来所要给付的内容是不确定的——既有可能是原定给付,也有可能是移转担保财产所有权,这取决于债务人是否可以及时履行原定给付。债务人在决定是否以订立流担保条款为代价来换取一定数额的借款或者换取借款利率的降低时,需要对订立流担保条款的实际成本进行估算。在不考虑交易成本的情况下,流担保条款的实际成本=(担保财产价值—原给付成本)*不能及时履行原定给付的概率。在上述公式中,担保财产价值和原给付成本都是可以确定的,债务人在决定是否订立流担保协议时,需要对“不能及时履行原定给付”这个不确定事件的概率进行预测。市场交易总是在各种各样的不确定中进行的,因此,如果当事人以一种理性、谨慎的态度对前述事件的概率进行估计,无论其预测是否准确,都没有必要予以特别保护。但如果当事人以一种过度自信和盲目乐观的态度进行预测,则会低估该事件发生的概率,进而低估订立流担保条款的实际成本,并在此基础上签订对自己而言非常不利的合同。过度自信和盲目乐观是一种非理性行为,因为这不是建立在主观期望效用最大化基础上。①See Trinugroho,I.,&Sembel,R.(2011).Overconfidence and excessive trading behavior: An experimental study.International Journal of Business and Management,6(7),147-152.不过,在真实世界中无法要求人是完全理性的,任何人在订立流担保协议时,都既有可能陷入某种程度的过度自信和盲目乐观,也有可能陷入某种程度的过度不自信和盲目悲观。因此,前文对传统理论的批评在这里同样适用——如果无法证明在订立流担保协议的场景中,过度自信和盲目乐观是一种系统性的、普遍的倾向,那么仍然无法为流担保禁止规则提供正当性支持。幸运的是,心理学和行为经济学已经积累了大量关于过度自信和盲目乐观的研究成果,这为本文的论证扫清了障碍。

过度自信包括对自身能力绝对水准的高估和对自身能力相对水准的高估两个方面。

对自身能力绝对水准高估对应的就是心理学上狭义的过度自信。不同学者通过心理学实验②See Fischhoff,B.,Slovic,P.,&Lichtenstein,S.(1977).Knowing with certainty: The appropriateness of extreme confidence.Journal of Experimental Psychology: Human perception and performance,3(4),552-564.、调查问卷③See Russo,J.E.,&Schoemaker,P.J.(1992).Managing overconfidence.Sloan Management Review,33(2),7-17.和金融市场真实数据的实证分析④See Chuang,W.I.,&Lee,B.S.(2006).An empirical evaluation of the overconfidence hypothesis.Journal of Banking &Finance,30(9),2489-2515.显示,对自身绝对能力的高估是一种普遍存在的心理现象。特别要注意的是,人在对自身绝对能力进行评估时,存在所谓的“难度效应”,简单来说,就是当任务越是困难时,过于自信的现象就越普遍。⑤参见[美]利希坦斯坦等:《概率的校准:从当前的状况(1977)到1980》,[美]丹尼尔·卡尼曼、[美]保罗·斯洛维奇、[美]阿莫斯·特沃斯基编:《不确定状况下的判断:启发式和偏差》,方文、吴新利、张擘等译,方文校,北京:中国人民大学出版社,2013 年,第343—346 页。将此结论应用于流担保场景,便意味着,债务人越是难以在未来及时偿债,就越倾向于过度自信并低估自己未来不能及时偿债的概率,进而越有可能选择签订对自己而言极为不利的流担保条款。“难度效应”进一步增强了限制流担保条款的正当性。

对自身能力相对水准的高估,通常也被称作“优于平均效应”(better-than-average effect)。卡默勒和洛瓦洛通过对照实验说明了“优于平均效应”具有普遍性,而且该效应与市场中的投资失败之间存在密切联系。该实验要求受试者们对于是否进入某个实验者虚构的市场作出决策,决定进入市场的受试者会基于某种标准被排序,排序越靠前,其获得的利润越高,排名在某数值之后的受试者利润为负数。研究者设置了两组实验,其区别在于,在第一组实验中,被试者是以逻辑测试的成绩确定其在市场中的排序,而在第二组实验中,则是以随机抽取的号码进行排序。实验结果是,第二组的行业利润(所有进入市场的受试者获得利润的总和)要远远高于第一组——在不同轮次中,前者总是能获得正利润,而后者则常是负利润。①参见[美]科林·卡默勒、[美]丹·洛瓦洛:《过度自信和过度进入:一个实证方法》,[美]丹尼尔·卡尼曼、[美]阿莫斯·特沃斯基主编:《选择、价值与决策》,郑磊译,北京:机械工业出版社,2018 年,第435—445 页。可见,当最终结果取决于自身的相对能力时,人往往会因过分自信,甚至因此作出错误的决策。

流担保融资场景与卡默勒和洛瓦洛设计的实验具有很高的相似性。债务人融资通常是为了进行投资,而最终流担保条款是否会触发,很大程度上是取决于债务人的投资收益率是否符合预期。当债务人进行投资决策时,其处境类似于以逻辑测试成绩确定其排序的被试者:既要预测其所投资之市场的竞争激烈程度(作出“进入市场”决定的受试者数量),也要预测自己在所有竞争者中的相对排名,更为关键的是,此排名取决于债务人自身的经营能力(而非仅仅依赖运气等不受债务人控制的因素)。以卡默勒和洛瓦洛的研究为基础可以推断,在流担保融资场景,债务人也会倾向于高估自身的相对能力和实现预期收益的概率,低估触发流担保条款的风险,进而低估流担保协议的真实成本。

过度自信是对自身能力过分积极的判断,而盲目乐观则是对客观情势过分积极的判断。债务人是否能及时偿债不仅取决于其自身能力,也取决于市场环境、政策甚至自然灾害、气候变化等债务人无法控制的客观情势。有心理学研究表明,盲目乐观和过度自信一样是一种系统性存在的非理性倾向,人们通常会认为积极的事件发生在自己身上的概率比发生在他人身上的大,而消极事件则相反。②See Weinstein,N.D.(1980).Unrealistic optimism about future life events.Journal of personality and social psychology,39(5),806-820.当债务人对未来抱有一种盲目乐观的心态时,显然也会低估无法及时偿债的风险,进而低估自己签订流担保协议所付出的实际成本。

行为经济学和心理学的研究表明,债务人订立流担保协议时会倾向于不理性地高估自己及时清偿原债的能力,低估触发流担保条款的概率,进而低估流担保条款的实际成本。这种不理性并非无规律、偶然发生的,而是一种根植于人性的、系统性存在的过度自信和盲目乐观倾向。对于这种人性弱点的防范,便是流担保条款禁止规则正当性基础之所在。

当然,过度自信和盲目乐观只是一个具有系统性、规律性的倾向,自然也存在天生就过度谨慎和悲观的人。因此,流担保禁止规则所预设的这种利益失衡并不是百分之百会发生,流担保禁止规则在保护过度自信和盲目乐观的债务人的同时,也牺牲了过度谨慎者和悲观主义者订立流担保协议的自由。从这个角度来看,过度自信和盲目乐观虽然为流担保协议的禁止提供了正当性论证,但其并非唯一值得考虑的价值。对流担保的禁止,并不具有无可辩驳的正当性,其归根结底只不过是立法者面对两难情形所作出的价值选择罢了。

(三)对质疑的回应

前文对传统理论提出了三方面的质疑。从避免债务人因过度自信和盲目乐观而陷入严重不公平境地的视角出发,这些质疑都可以顺利化解。

对传统理论的第一个质疑在于,对订立在主债权发生之后、履行期届满之前的流担保协议来说,债权人乘人之危的可能性较低。诚然如此,不过这并不妨碍此种情况下债务人的过度自信和盲目乐观。订立在主债权发生之后、履行期届满之前的流担保协议虽然不构成主合同的对价,但在商业交易中,该协议的订立终归是有原因的——其很有可能是作为另一笔交易的条件而存在,也有可能出于维系长期合作关系的考虑。无论是出于何种原因,作为一项商业决策,流担保协议的订立都不可能是“不计成本”的,而是必然要在对不能及时偿债之风险进行预测的基础上计算其预期成本,唯有预期收益高于预期成本,债务人才会签订此协议。既然需要计算成本,过于自信和盲目乐观的心理机制便会以同样的方式影响债务人对未来的预判。

第二个质疑的关键在于其偶然性。关于这一点,大量的行为经济学和心理学研究已经充分证明了过度自信和盲目乐观的普遍性和系统性,前文已简要介绍了相关研究成果,于此不再赘述。

第三个质疑提到了两种场景,分别是当事人为了应对资金困境而低价处置资产和为了应对资金困境而订立流担保协议。从避免债权人乘人之危获取暴利的角度来看,这两种场景并无实质区别。在传统理论视野下,显失公平和流担保禁止都具有避免债权人乘债务人之危获取暴利的制度目的,但前者通常不会适用于低价处置资产的场景,而后者则是无例外地适用于订立流担保协议的场景,评价矛盾由此而生。不过,从避免债务人因过度自信和盲目乐观而陷入严重不公平之境地的视角出发,情况则有所不同。在低价处置资产的场景中,尽管合同价格低于市场价格,但毕竟是双方谈判的结果。在市场中,流动性本身就是有价值的,被压低的价格可以理解为换取流动性所付出的必要交易成本。对于这种给付内容确定的交易,当事人不会基于过度自信和盲目乐观而错误地估计所处置资产对自己的价值,故而不需要特别保护。在流担保场景中,尽管债权人可能获得的利润未必高于低价处置资产的场景,但这并不妨碍该协议作为过度自信和盲目乐观的非理性产物,而有必要受到流担保禁止规则的限制。

(四)以“避免过度自信和盲目乐观”为基础的合同效力管制谱系

过度自信和盲目乐观作为人性固有的弱点,并非仅出现在流担保场合。相应地,以“避免过度自信和盲目乐观”为理由限制合同效力的制度,也不局限于流担保禁止,还包括显失公平(《民法典》第151条)、违约金酌减(《民法典》第585 条第2 款、《合同编通则司法解释》第64 和65 条)和利息管制(《民法典》第680 条第1 款、《民间借贷司法解释》第25 条)等。这些制度与流担保禁止分享着相同的制度目的,但实现此目的的方式却存在差异,彼此之间相互补充,共同构成以“避免过度自信和盲目乐观”为基础的合同效力管制谱系。

1.显失公平

显失公平制度的适用需要法官在具体案件中考察主观要件和客观要件的充足度,并将二者作为一个整体综合判断是否构成显失公平。①武腾:《显失公平规定的解释论构造——基于相关裁判经验的实证考察》,《法学》2018 年第1 期。其中客观要件是双方当事人利益失衡,主观要件是“利用对方处于危困状、缺乏判断能力等情形”,这显然也包括利用对方当事人因过度自信和盲目乐观而无法作出理性决策的情形。不过,值得思考的是,既然显失公平和流担保禁止都旨在避免当事人因过度自信和盲目乐观而受损,为何显失公平的适用对合同当事人的利益失衡程度有较高的要求②法院常会因当事人之间利益失衡未达到“显著”程度而否认构成显失公平,参见最高人民法院(2020)最高法民申5516 号民事裁定书、山东省高级人民法院(2021)鲁民终2363 号民事判决书、北京市第一中级人民法院(2020)京01 民终537 号民事判决书等。,而流担保禁止则不然?

其原因在于,较之于显失公平的适用场景,流担保禁止规则适用场景单一,在其适用场景中,心理学和行为经济学已经证实债务人普遍会因过度自信和盲目乐观而低估流担保协议的真实成本,因此可以在事先推定,只要订立流担保协议,当事人之间就存在利益失衡的情况。而显失公平制度理论上对所有的合同都有适用的可能,其场景过于多样化,因此无法像流担保禁止规则一样,对当事人的利益失衡进行事先预设,而只能将当事人之间的利益失衡设置为一项客观要件,由法官在具体的案件中考察其是否真实存在。

2.违约金酌减

订立违约金条款的场景与订立流担保非常类似,债务人在决定是否接受违约金条款时,同样需要对违约金条款的实际成本进行估算,成本估算中包含对触发违约金条款的概率的预测。就像在订立流担保协议的场景中流担保被触发的概率会被低估,在订立违约金条款时,债务人也会系统性地低估违约金条款被触发的概率,进而低估违约金条款的实际成本,并错误地签署赔偿金额过高的违约金条款。因此,为了避免债务人因过度自信和盲目乐观而陷入严重不利境地,违约金条款同样有必要受到限制。接下来值得思考的问题在于,既然违约金酌减规则和流担保禁止规则分享相同的正当性基础,为何对违约金条款的限制——违约金酌减规则——会显著宽松于流担保禁止规则?

答案在于立法者赋予这两种制度不同的功能定位。赔偿性违约金的功能并非仅仅是对损害赔偿额的预定,同时也具有担保债务履行的功能。①参见王洪亮:《违约金功能定位的反思》,《法律科学》2014 年第2 期;姚明斌:《〈合同法〉第114 条 (约定违约金)评注》,《法学家》2017 年第5 期。实务界同样认为赔偿性违约金功能具有多样性,“补偿为主,惩罚为辅”,参见最高人民法院(2015)民二终字第204 号民事判决书、最高人民法院(2016)最高法民终18 号民事判决书、最高人民法院(2016)最高法民终82 号民事判决书等。不过,所谓的“担保债务履行”并非通过优先受偿或扩大责任财产的方式,而是通过约定较高数额的违约金,使债务人明确、清楚地意识到违约所可能引发的不利后果,从而形成促使债务人依约行事的压力。②姚明斌:《违约金双重功能论》,《清华法学》2016 年第5 期。“通过高额违约金促使债务人依约履行”的功能定位需要实现公平和效率的平衡,对违约金条款的效力限制必然会采取较为宽松的路径。对担保而言,既然立法者已经作出了禁止流担保这项价值选择,那么就意味着,在立法者看来,担保制度不需要具有“通过流担保的不利后果所造成的压力促使债务人依约履行”的功能,只要做好“通过优先受偿或扩大责任财产的方式来保障债权实现”这项本职工作就足够了。

3.利息管制

利息管制看起来是直接作用于“超额利率”这一缔约结果,而没有关注缔约程序是否公正合理,但事实上,结果不公正在大多数时候恰恰过程不公正的表面证据③许德风:《合同自由与分配正义》,《中外法学》2020 年第4 期。,超额利率很可能是债务人不理性或双方地位实质不平等的产物。债务人在订立借款合同时因过度自信和盲目乐观而无法作出理性决定,便是一种过程不公正的具体体现。

在借款人为投资或生产经营而借款时,借款人所能接受的利率是由其预期的投资收益率或者经营收益所决定的。而行为经济学和心理学的研究已经验证,借款人大多会过分高估自己的投资能力和经营能力,并对市场环境保持盲目乐观的态度,故而会高估其投资收益率和经营收益,并在订立借款合同时接受不合理的高额利率,因此,限制借款利率,可以起到保护不理性债务人的效果。

当然,投资和生产经营并不是借款的唯一目的,也有很多情况下,借款是为了消费,例如为治病而借款。这种情况下,对利率的限制便不是出于避免过度自信和盲目乐观的考量。在保护不理性债务人之外,利息管制还具有避免社会过度不公、控制社会风险等方面意义。④许德风:《论利息的法律规制——兼议私法中的社会化考量》,《北大法律评论》2010 年第1 辑。

三、担保型以物抵债的重新界定

在以物抵债的问题中,同时存在大陆法系传统理论和中国本土实践两种术语体系,“虽然学者们尝试着衔接和沟通两者,但最终却是陷入双倍沉重的概念泥沼”⑤肖俊:《以物抵债裁判规则的发展趋势与建构方向》。。《合同编通则司法解释》虽然回应了以物抵债司法实践中产生的部分问题,但并没有明确以物抵债概念的内涵和外延。回归以物抵债的讨论之前,有必要先对概念进行澄清。从本土实践出发,宜将以物抵债宽泛地理解为“以他种给付替代原定给付的协议”⑥崔建远:《以物抵债的理论与实践》,《河北法学》2012 年第3 期。。至于所谓“替代”是债之变更抑或债之更改、新债和旧债之间是任意之债抑或选择之债、债权人或债务人谁有选择权等问题,无关乎“以物抵债”概念的本质。这些问题的答案并不是由“以物抵债”概念演绎得来的,而应当是对当事人意思进行解释的结果,或者由立法者基于事先的价值判断所设置的推定规则进行回答。下文将以对以物抵债的宽泛界定为前提,探寻判断担保型以物抵债的具体因素。

(一)判断标准Ⅰ:债务人最终给付内容是否由其履行能力决定

只有面对不确定的未来,过度自信和盲目乐观才可能会影响人的理性决策。因此,对债务人而言,若以物抵债协议没有导致最终给付内容不确定(例如,以物抵债协议的订立具有终局性消灭旧债的法律效果),则无论其订立的时间是在合同履行期届满之前抑或之后,都不存在适用流担保禁止规则的余地。这里“最终给付内容不确定”是指“债务人最终承担的是新债还是旧债无法确定”,而不包括违约责任承担方式的不确定,因为在明确债务人最终要履行新债/旧债的情况下,无论方式是实际履行还是损害赔偿,其所要实现的履行利益都是一致且确定的。此外,由于盲目乐观效应对决策的影响力远低于过度自信①事实上,关于“控制幻觉”的研究表明,很多时候对客观环境的盲目乐观心理,也是来源于对自身的过度自信——竞争、选择、熟悉、参与等因素,会使人们产生“有能力控制纯粹偶然事件”的错觉,进而高估积极事件发生的概率。See Langer,E.J.(1975).The illusion of control.Journal of personality and social psychology,32(2),311.,故而若最终给付内容的不确定与债务人偿债能力无关(例如,债务人最终是履行新债还是旧债是由某股指基金走势来确定),则同样不适用流担保禁止规则。唯有在最终给付内容由债务人偿债能力所决定的情况下,才存在适用流担保禁止规则的空间。

在这种理解下,首先,无论是在合同履行期届满前还是届满后,未附条件的、新旧债不并存的债之变更或债之更改都不会导致最终给付内容的不确定,因此不在流担保禁止规则的适用范围内。

其次,即便债之变更或债之更改是附条件的,只要该条件和债务人的履行能力无关,便同样不在流担保禁止规则的适用范围内。例如,双方约定“若履行期届满时,某股票价格涨幅超过10%,则以债务人所持有的一万股股票抵顶1000 万元欠款,同时债务人的还款义务终局性消灭”。

最后,在原债和新债并存的情况下,债务人未及时偿债只要不导致债权人因此获得选择权或新旧债履行顺序因此发生改变,那么同样也不属于流担保禁止规则的适用范围。例如,债权人在刚刚签订以物抵债协议时就享有对于原债和新债的选择权,尽管看起来债务人处于非常不确定的不利境地,但这种不确定是债务人基于种种考量而作出的理性选择,过度自信和盲目乐观在此情形下并不是一个系统性的倾向,不在流担保禁止规则的适用范围之内。

(二)判断标准Ⅱ:债务人是否因给付内容的不确定而受损

既然流担保禁止规则是为债务人的利益而设置的,那么即便以物抵债协议会带来不确定性,只要不确定性的存在不会损害债务人的利益,同样没有对以物抵债协议进行限制的必要。

当以物抵债协议约定债务人应当首先履行新债时,债务人通常不会因最终给付内容的不确定而受损。即便在这种情况下,债务人最终给付内容不能确定(例如可能因债务人未能及时清偿新债而发生旧债取代新债的法律效果),债务人也不会承担超出其所预期的成本。

如果签订以物抵债协议时,新债履行成本高于旧债,且债务人应首先履行新债,那么债务人在计算合同预期成本时必然以新债为基准。在这种情况下,即便最终因债务人未能及时清偿新债,而发生旧债取代新债的法律效果,或者使债权人获得在新债和旧债之间进行选择的权利,由于新债的履行成本高于旧债,无论最终债务人是履行新债还是旧债,其所承担的履行成本均未超过其订立以物抵债协议时的预期。前述成本的计算以“以物抵债协议订立时”为基准时点,在此之后当然可能发生旧债履行成本因种种原因而超过新债的情况。在这种情况下,债务人最终承担的履行成本确实可能超出其订立以物抵债协议时的预期。不过,这种损失并非对履行能力过度自信和履约环境盲目乐观的产物,因此不值得被特别保护。

如果签订以物抵债协议时,新债履行成本低于旧债,且债务人应首先履行新债,那么该协议本身对债务人来说就是有利的,即便债务人未能清偿新债而需要履行旧债,也不过是“回到起点”,对债务人而言只能说是未能获得额外的收益,而难谓遭到损失。不过,债权人同意以履行成本较低的新债代替旧债,未必总是基于赠与的意思,从交易整体视角来看,也有可能是作为其他交易的对价。在这种情况下,债务人仍然可能因给付内容的不确定而受损。例如,甲欠乙1000 万,已届清偿期,在此基础上,甲与乙约定:(1)三个月内,甲将一套价值500 万的房屋交付给乙来抵顶欠款,若甲届时未履行交付房屋的义务,则乙可以继续请求甲返还其1000 万欠款;(2)甲不得从乙之外的商家处采购X 原材料。在上述例子中,独家采购条款限制了甲的自由,甲需要计算以物抵债条款的收益是否超过签订独家采购条款带来的损失。甲对自身偿债能力的系统性高估,会导致其高估以物抵债条款的期望收益,故而同样存在限制的必要,不过限制路径未必采取流担保禁止规则。在该约定中,“将甲的1000 万还款义务变更为交付价值500 万的房屋”和“甲不得从乙之外的商家处采购X 原材料”互为对价,而“若甲届时未履行交付房屋的义务,则乙可以继续请求甲返还其1000 万欠款”可以理解为“交付房屋”这项义务的违约金条款。基于此,对于该案例中甲乙之协议,可以通过违约金酌减规则进行限制。①违约金酌减规则和流担保禁止规则一样,是对以物抵债协议效力进行限制的规则,其适用范围上的区别将在下一节详细展开。

在理想状态下,前述讨论统一适用于履行期届满之前和之后的以物抵债,但在实践中,其实是存在一定差别的。在履行期届满之后订立以物抵债协议的情形中,新债与旧债之间泾渭分明,不存在混淆的可能。因此,对于履行期届满之后订立的、新债履行顺位优先的以物抵债协议而言,只要不存在如前段所述作为其他交易之对价的情形,都没有限制其效力的必要。然而在履行期届满前订立以物抵债协议的情形中,尤其是在订立主合同的同时就订立以物抵债协议的情形中,如何区分新债和旧债其实并不容易。甚至当事人可能为了逃避对合同的效力管制,故意颠倒原债和新债。为了避免这种情况,对于履行期届满前的以物抵债协议,可以推定以物抵债合同的订立时间与主合同订立时间相同,且将债务人有义务优先履行的债务推定为原债。在这种情况下,若债务人因未能及时清偿原债,而负担清偿新债之义务时,仍然存在适用流担保禁止规则的空间。当然,债权人可以通过举出实质性的相反证据来推翻上述推定。

(三)判断标准Ⅲ:以物抵债协议是否以为原债提供担保为目的

若债务人最终给付内容是由其偿债能力决定的,且债务人会因给付内容的不确定而受损时,是否就意味着以物抵债协议应当受到流担保禁止规则的限制?并非如此。尽管这种情况下以物抵债协议确有必要受到限制,但可资适用的管制性规范并非仅限于流担保禁止规则。前文提到过,“朱俊芳案”式的以物抵债协议除了理解为“买卖型担保”,也存在将抵债之房屋解释为违约金的空间。当以物抵债协议具有旧债优先、旧债未及时清偿则债权人获得对新旧债的选择权等特征时,其构造与典型的赔偿性违约金没有任何区别。因此,除了流担保禁止规则外,限制以物抵债协议效力的管制性规范还包括违约金酌减规则。接下来的问题在于,如何对这二者的适用情形进行区分。

前文已经讨论过,违约金酌减和流担保禁止都以避免债务人因过度自信和盲目乐观而受损为目的。不过,由于立法者对违约金和担保的功能定位不同——违约金具有督促债务人履约的功能,而担保则仅具有保障债权实现的功能,故而违约金酌减对当事人意思自治的限制要显著弱于流担保禁止。一般来说,在违约金数额不超过履行利益损失30%的情况下,法官不会适用违约金酌减制度,而债权人不被允许通过担保所获得的任何超出主债权的利益。

在这种制度语境下,若可以从以物抵债协议中解释出当事人将该协议定性为担保,则应当认为,当事人所意欲保障或实现的利益,并未超过原债权。对这种情况,适用流担保禁止规则更为合适,因为这一方面可以避免债务人陷入严重不公的境地,另一方面,对债权人而言,其最终获得的收益并未小于其订立合同时的预期。较之流担保禁止规则,违约金酌减规则更为宽松,对当事人意思自治限制更小,因此,在当事人订立以物抵债协议并非以为原债提供担保为目的的情况下,适用违约金酌减规则更为妥当。如此一来,既可以避免对意思自治的过度限制,也可以避免出现严重不公平的情形。此外,对于无法基于当事人意思区分原债(主债)和新债(违约金)的情况,为了防止当事人逃避管制,应当推定合同订立时价值较低者为主债,这种推定也是符合常识的——对债务人而言,其自然会优先履行价值较低的债务。

在原债是借款合同的情况下,除了适用流担保禁止规则和违约金酌减规则外,还受到利息管制规则的限制。当以物抵债协议将新债设置为原债之担保时,由于债权人不会基于以物抵债协议获得超出原债价值的利益,只需要考察原债所设定的利率是否超出法律规定就可以了。而在以物抵债协议没有将新债设置为原债之担保的情况下,对于价值超出原债的新债,存在违约金酌减和利息管制两种规制路径。

相比于赋予法官自由裁量权的违约金酌减规则,利息管制更具有刚性——只要约定利息超出一年期贷款市场报价利率的四倍,便一律无效。同时,相比于违约金酌减“损失的30%”,通常来说“一年期贷款市场报价利率的四倍”是一个更为严格的标准。当宽松、柔性的违约金酌减规则和严格、刚性的利息管制规则同时存在时,应当优先适用利息管制规则,否则会导致利息管制规则的虚置,《民间借贷司法解释》第29 条亦采取此立场,“出借人与借款人既约定了逾期利率,又约定了违约金或者其他费用……总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分,人民法院不予支持”。

同时,由于“损失的30%”仅仅是违约金酌减的一个参考标准,依据《合同编通则司法解释》第65条第1 款,法官要在适用违约金酌减规则时,要“兼顾合同主体、交易类型、合同的履行情况、当事人的过错程度、履约背景等因素,遵循公平原则和诚信原则进行衡量,并作出裁判”。因此,即便新债的价值未超出法定利率的限制,也存在适用违约金司法酌减的可能。

四、以物抵债的再类型化及其解释方案

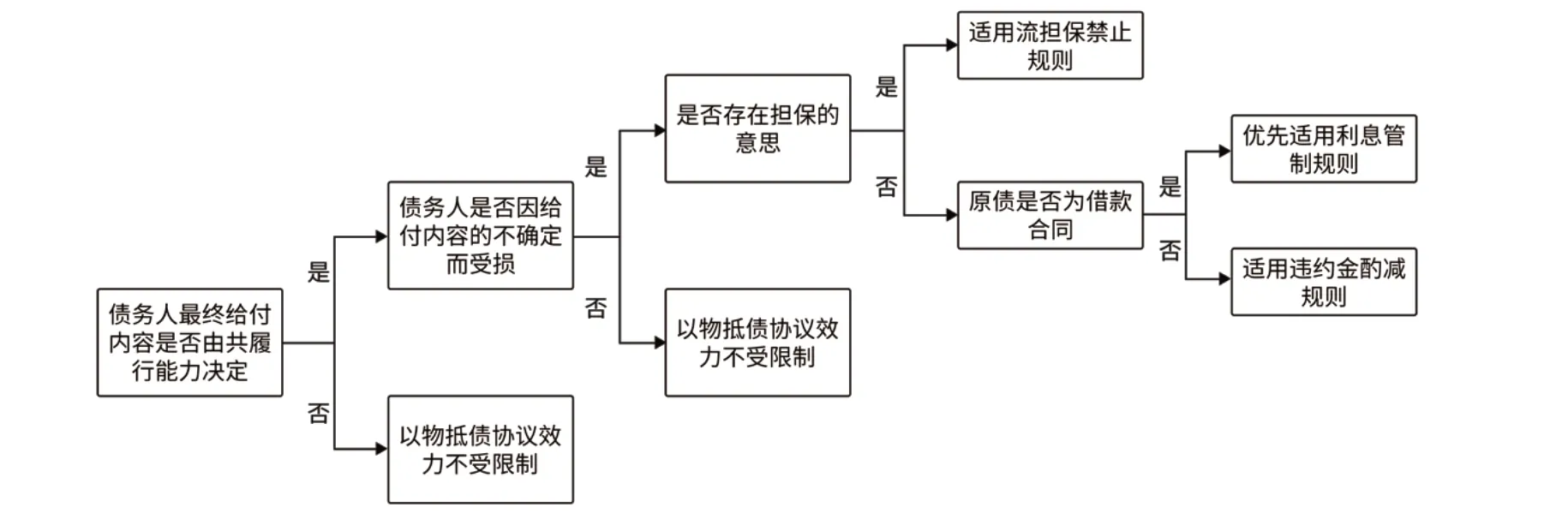

界定担保型以物抵债的过程,也是从以物抵债协议效力管制的视角出发,对以物抵债进行再类型化的过程,具体如图1 所示。

图1 以物抵债的再类型化

尽管《合同编通则司法解释》已经尘埃落定,但从司法解释的文本来看,上图所示的类型化方案未必不能通过解释来实现。根据前文的讨论,适用流担保禁止规则有三个前提:(1)依据以物抵债协议债务人应优先履行旧债;(2)债务人未能及时履行旧债的法律效果,或是新债取代旧债获得履行的优先顺位,或是由债权人在新旧债之间进行选择;(3)具有担保的意思。《合同编通则司法解释》第28 条第2 款规定:“当事人约定债务人到期没有清偿债务,抵债财产归债权人所有的,法院应当认定该约定无效,但是不影响其他部分的效力。”首先,尽管该款位于“履行期届满前的以物抵债”条文之中,但该款的适用范围并未被明确地限制在履行期届满前的以物抵债,完全可以将其理解为同时适用于履行期届满前/后的以物抵债。其次,“抵债财产”显然是指新债,那么债务人到期没有清偿的“债务”则应当理解为旧债,因此该款所设置的场景是旧债履行顺位优先于新债,符合前提(1)的要求。最后,“抵债财产归债权人所有”(履行新债)是“债务人到期没有清偿债务”(到期未清偿旧债)的结果,至于这个结果是由于以物抵债协议中所附条件达成而自动发生,还是基于债权人选择而发生,该款并未作出明确规定,这意味着这两种情况都是有可能的,这与前提(2)的要求相一致。基于此,如果对“抵债财产”作广义理解,不局限于有体物,而是包括各种给付,那么《合同编通则司法解释》第28 条第2 款便是对上述前提(1)和前提(2)的完整描述。

不过,在满足前提(1)和前提(2)的情况下,可资适用的规则并不只有《合同编通则司法解释》第28 条第2 款,在对违约金进行扩张解释的前提下,违约金酌减规则亦存在适用空间。违约金酌减规则和流担保禁止规则涉及对以物抵债协议的不同定性,故而无法共存,只能择一适用。相较于流担保禁止规则,违约金酌减规则对当事人意思自治的限制更少,更能平衡公平和效率两项价值,且在当事人未作出担保意思表示的情况下,若新债价值高于旧债,将其理解为一种督促债务人依约履行的手段,也更符合常理。因此,应对《合同编通则司法解释》第28 条第2 款作目的性限缩,将适用场景局限于当事人作出担保之意思表示的以物抵债协议[前提(3)]。对于只符合前提(1)和前提(2),而不符合前提(3)的以物抵债协议,则可以适用或类推适用违约金酌减规则。在原债为借款合同的场合,除了违约金酌减规则之外,新债还受到利息管制规则的限制,应优先适用利息管制规则。在此之后若债务人负担仍然过高,则可以再适用违约金司法酌减规则。对于不符合前提(1)或前提(2)的情形,流担保禁止规则和违约金酌减规则均没有适用空间,但若当事人之间法律关系被认定为借款合同,仍然可能通过利息管制规则对合同效力予以限制。

五、结论

《合同编通则司法解释》以“债务履行期届满前/后”为标准来区分担保型以物抵债和清偿型以物抵债的做法不够周延,并非所有履行期届满后的以物抵债都不具有担保性质,也不是所有履行期届满前的以物抵债协议都应当受到流担保禁止规则的限制。

无法清楚界定担保型以物抵债的深层次原因在于对流担保禁止规则的正当性基础存在认识偏差。传统理论认为,流担保禁止规则的正当性基础在于避免债权人乘人之危盘剥债务人。传统理论无法合理地解释为什么要禁止订立在主债权发生之后、履行期届满之前的流担保协议,其预设的场景也难谓具有普遍性,同时与显失公平制度存在评价矛盾。从行为经济学和心理学的研究来看,流担保禁止规则的正当性基础应当是避免债务人因过度自信和盲目乐观而受损。

以“避免债务人因过度自信和盲目乐观而受损”为基础,对以物抵债协议进行再类型化:若债务人最终给付内容不是由其履行能力决定,或债务人最终给付内容的不确定不会对其造成损失,则以物抵债协议不需要被限制;其他情况下,出于避免债务人因过度自信和盲目乐观而受损之目的,有必要对以物抵债协议的效力予以限制。

在以物抵债协议的效力有必要受到限制的情况下,若以物抵债协议是以为原债提供担保为目的而设置,则适用流担保禁止规则。否则,便适用违约金酌减规则。在适用违约金酌减规则的情况下,当以物抵债协议的主债权为借款合同时,利息管制规则应优先于违约金酌减规则适用;若将利息降至法定利息之后,合同双方当事人之间仍然存在严重的利益失衡,则可以再适用违约金酌减制度进行调整。