四川省红色旅游景点空间格局及旅游路径优化

陈 岚,赵洁雅,谭 林,詹 昭

(1. 四川大学建筑与环境学院,四川 成都 610065;2. 四川大学工程设计研究院有限公司,四川 成都 610065;3. 西南石油大学工程学院,四川 南充 637001)

0 引言

红色旅游是赓续红色文化基因和加强爱国主义教育的有力抓手,近年来逐渐成为一种具有中国特色的新型旅游形式[1]。各地依托红色景点,通过展演红色故事、体验红色情景等形式向游客阐释中华民族伟大复兴的奋斗征程和中国共产党带领人民当家作主的艰苦卓绝过程[1-2]。有效实现了红色文化的传承与创新、革命老区的振兴与发展和区域经济的高质量内涵式增长,受到党和国家的高度重视与大力支持。作为分布在不同地理单元的文化产物,红色资源的开发利用需要以红色景点作为稳定的空间形态来搭载,通过近远期的合理规划和不同尺度的空间设计进行系统谋划。但当前一些区域的红色景点缺乏统筹规划、利用与协调,导致红色旅游资源被边缘化、破碎化、片段化利用,割裂了不同红色旅游资源文化生态的内在关联及其完整性,不利于红色文化的整体性保护与开发[2]。因而,如何立足红色旅游景点的空间特征开展宏观尺度的跨区域资源整合成为新时期建构红色旅游高品质格局的重要议题。

梳理文献发现,国外研究主要以战争遗址、共产主义遗产旅游为中心展开探讨,并集中分析了黑色旅游在情感联结、记忆唤起、文化认同和城市经济方面的作用机制[3-5]。不少研究以某一纪念性场馆为对象,从公众、政府等不同视角详细分析了相关旅游资源的情感符号特征及其政治意义[6-7]。国内对红色旅游的研究始于20 世纪末,学者们先后从不同维度探讨了红色旅游的概念内涵[8]及功能价值[9],强调应充分发挥红色旅游资源的政治、文化和经济三大主导性功能[10],尤其在红色景点方面,应秉承组合化、市场化、网络化和体验化的基本原则[11],立足自身特色,以文旅融合思路促进红色旅游与乡村旅游、研学旅游的耦合发展[12]。同时,与之相关的红色旅游扶贫[13]、旅游资源整合开发对策[2]也成为研究热点。随着空间计量分析与数理统计方法的大量应用,近年来,研究内容开始关注红色旅游景点的空间特征及形成动因[14]和网络关注度[15]等方面。研究对象多以全国经典红色景点为例,从延伸产品内涵和区域联动角度提出了多样化的开发模式[16]。总体而言,关于红色旅游的研究已积累较多成果,但案例地多聚焦于经典景区或某单一类别的红色片区[2,17],相较之下,立足省域层面探究红色旅游景点空间格局的研究尚不多见。在研究内容上,学者们多基于社会学、经济学视角探讨红色旅游资源的发展模式、效应评价、客流预测[18-19],少有研究以规划学和地理学的交叉视角为切入点,从宏观尺度分析红色旅游景点的结构特征及其开发路径。鉴于此,本文首先运用地理学方法从宏观向度探析四川省红色旅游景点的空间格局,继而以规划学为手段提出其开发利用的总体思路,意在破解四川省红色文化资源碎片化开发的困局,实现四川省红色旅游景点的系统性、整体性发展,形成规模效应。

1 研究材料与方法

1.1 研究区概况

四川省位于我国西南部,与重庆、贵州、云南等地接壤。地形以山地、高原和丘陵为主,境内天然河川分布较广,主要有岷江、长江、嘉陵江等河流。四川省是川陕革命根据地的腹地,也是红军长征时间最长、经过地域最广的省份,老一辈革命家都曾在此留下光辉的战斗足迹,因此也孕育了丰富的红色旅游景点。目前,四川省已创立长征丰碑、川陕苏区、抗震救灾等八大红色旅游品牌。2021 年,四川省推出的5 条线路入选了“建党百年红色旅游百条精品线路”,在《全国红色旅游发展规划纲要》的指导下,全省按照“一轴两线十区段”的整体布局,围绕长征国家文化公园建设,推出了40 个红色经典景区,为四川省红色旅游发展奠定了坚实基础。

1.2 数据来源

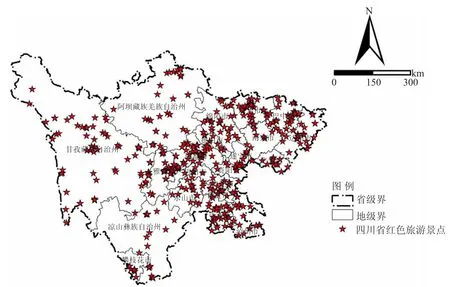

本文所需研究数据根据国家发改委公布的全国300 处红色旅游经典景区名录以及《四川省旅游资源分类、调查与评价(试行)》分类标准获取,结合四川省各市(州)人民政府官方网站、四川省各市(州)文旅局官方网站和四川经济日报等主流媒体,收集并筛选出625 个四川省红色旅游景点数据。运用Map Location批量转换625 个地址为经纬度坐标,经过检验,发现237 个重复点位,再通过百度坐标拾取器进一步确定准确的坐标定位,手动消除重复项。最后,将数据导入ArcGIS 10.7 软件中实现可视化表达,建立四川省红色旅游景点的空间属性数据库,绘制得到四川省红色旅游景点空间分布图(图1)。同时,从国家地理信息公共服务平台获取四川省行政边界底图,数字地图高程(DEM)数据从地理空间数据云官网获取,从四川省统计局官网获取《2021 年四川统计年鉴》,从Diva-gis 地理信息系统平台获取中国公路交通矢量数据和河流湖泊矢量数据。

图1 四川省红色旅游景点空间分布图(作者自绘)

1.3 研究方法

1.3.1 最近邻指数

最近邻指数适用于分析一定范围内大量点要素的空间分布情况。通常,在一定区域范围内,点的空间分布模式可分为集群式、均匀式和随机式三种[16],公式为:

1.3.2 核密度估算

核密度估算法是将点要素的分布状态转变为概率分布,用以研究点要素的空间分布特征。采用核密度估算法对四川省红色旅游景点空间格局特征加以分析,核密度值越高则景点分布越密集[2],公式为:

式中,q为四川省红色旅游景点数量;h(h>0)为光滑参数;x为栅格中心核密度;xi为红色旅游景点的核密度;为核函数。

1.3.3 空间自相关

空间自相关包括全局与局部空间自相关两种。其中全局空间自相关用来描述被研究要素的全局分布状态,主要通过点要素的位置和要素值探究某一区域中点要素相互依赖程度,即红色旅游景点在四川省地域范围内的空间关联性[14],公式为:

式中,xi和xj表示一定区域i和j的实际观测值;Wij为空间权重矩阵,取值范围为0 或1,若两个单元在边界上相连,则两个单元的空间相邻,权重设为1,反之权重设为0。Moran 指数I∈[-1,1],若I>0,则呈正相关,值越大相关性越强;若I=0,相关性呈随机;若I<0,则呈负相关,值越小相关性越弱[14]。

局部空间自相关可进一步探究红色旅游景点在四川省各市(州)范围内与其各自相邻空间单元的关联程度,采用Anselin Local Moran’sI进行分析,研究四川省红色旅游景点局部空间分布特征,得到空间分布热点图。公式为:

式中,Var()为变异系数;E()为数学期望值。根据Z()取值进行分析,若Z()>0 且显著,表明I地域单元周围出现点要素较多,空间分布状态呈高密度集聚,属于热点区;若Z()<0 且显著,则I地域单元周围出现点要素较少,空间分布状态呈低密度集聚,属于冷点区[14]。

2 四川省红色旅游景点空间格局特征分析

2.1 空间类型与密度特征

运用平均最近邻工具计算四川省红色旅游景点的最邻近指数,求得实际最近距离6 542.179 337 m,理论最近距离17 503.561 132 m,Z得分为-29.950 893,P值为0.000 000,最邻近指数R=0.373 763<1,表明四川省红色旅游景点分布属于集聚型。

同时,利用ArcGIS 10.7 对四川红色旅游景点空间分布进行核密度分析,结果显示,四川省红色旅游景点空间分布密度相对较高,约占四川省总地域面积50%以上的空间核密度值大于3.08,但空间分布密度不均匀。具体而言,由雅安和成都组成了一个高密度核心区,向北延伸至绵阳市,由广元和巴中市组成了第二个高密度区域,向东南侧扩散至达州市,形成较为独立的组团分布,此外,于宜宾市形成了另一高值区域。另一方面,甘孜、阿坝两地地理空间范围广阔,空间分布密度较低,但仍各有1~2 处核密度值大于20.29。从空间结构来看,整体上呈现出“两带三团四心”的双“C”型空间态势,“三团”即雅安与成都、宜宾与自贡、广元与巴中分别形成的三个片区组团,“四心”主要围绕阿坝藏族羌族自治州中部、北部和甘孜藏族自治州的西南部、北部及攀枝花市布局,在此基础上形成了沿川西高原、山地分布的弱西部带和沿成都平原、大巴山以南一带的强东部带区域(图2)。

2.2 空间关联特征分析

2.2.1 全局空间自相关分析

为了揭示四川省红色旅游景点的空间关联特征,以四川省地级市为基本空间单元,计算其红色旅游景点的空间分布全局Moran 指数(图3)并进行显著性检验,结果显示Moran’s I≈0.088 701>0,检验值Z 得分2.017 678,表明四川省红色旅游景点全局莫兰指数的通过检验,同时,四川省各地理单元红色旅游景点的空间分布并非完全随机,而是具有显著的空间正相关性,此外,各红色旅游景点在空间分布上表现出的聚集效应亦比较显著。

图3 四川省红色旅游景点全局空间自相关分析图(作者自绘)

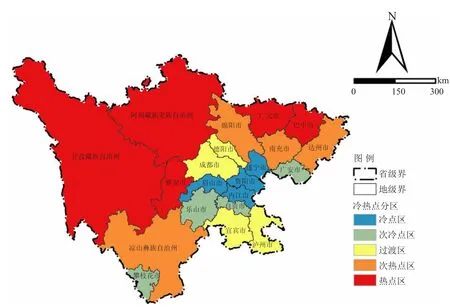

2.2.2 局部空间自相关分析

运用ArcGIS 软件中的Jenks 自然断裂法进一步对不同尺度下红色旅游景点密度值进行局部自相关测度,进而将红色旅游景点的空间分布划分为冷点区、次冷点区、过渡区、次热点区、热点区5 种类型,得到四川省红色旅游景点冷热点分布图(图4)。分析发现,四川省红色旅游景点的热点区主要围绕川陕革命根据地和红军长征途径之地分布,以川西的甘孜、阿坝和川东北部的广元、巴中等地为典型。次热点区表示研究区内某一地区红色旅游景点数量较多,但其周围地区的景点数量较少,在空间关联中表现为极化效应。凉山、绵阳、南充、达州四地均为次热点区,其中,绵阳、南充、达州三地虽均紧临川陕革命根据地,但其景点数量远不及该区域红色旅游极核的巴中市,对周边带动作用不明显。凉山州虽为长征时期中央红军北上必经之地,但在景点数量上仍与甘孜、雅安等地有一定差距。冷点区属于自身及其周边地区红色旅游景点密度值均低的双低区域,由图4 可知,双低区分布在成都平原以东一带,以眉山、内江、资阳和遂宁为典型。次冷点区的密度值较低,周边地区的红色旅游景点密度值较高,在空间关联中表现为虹吸效应,次冷点区分布在攀枝花、乐山、自贡和广安等地,空间分布较为零散。过渡区在以成都、德阳为中心的中部地区和以宜宾、泸州为中心的东南部形成两个孤立的空间节点,其密度值介于次热点区和次冷点区之间。

图4 四川省红色旅游景点冷热点分区图(作者自绘)

总体看来,四川省红色旅游景点密度值的空间关联性存在较大差异,热点区和次热点区成为景点空间分布区域的主导部分,冷点区与次冷点区各自表现为集中与分散的两级差异特征,其区域发展均衡程度不高,因而,以区域增长极为带动并开展跨地区联合发展是此后四川省红色旅游规划的重要途径。

3 四川省红色旅游景点的开发路径优化

探明红色旅游景点的空间格局是优化其旅游开发路径的基本前提和重要基础,目前,四川省红色旅游景点呈现出“两带三团四心”的双“C”型空间分布特征,资源本底较好,各地红色文化资源特色鲜明、体验性强。但在开发策略方面,对旅游规划的关注不足,缺少对既有资源的统筹安排,产品同质化现象严重。因而,本文尝试立足规划尺度的宏观视角,基于四川省红色旅游景点现有分布格局及发展的现实困局,从顶层规划设计、旅游空间结构和红色产品策划三个维度探究其旅游开发途径。

3.1 顶层规划设计先行

规划作为行为主体实现对空间资源合理配置的一种先行工具,在各类资源开发利用活动过程中起着统领全局的作用。当前,新一轮国土空间规划已初步形成全域全要素的“五级三类”综合体系,为四川省红色旅游景点开发提供了时代机遇。以规划作为关键政策工具建立上下协调的层级传导机制,有助于在顶层设计维度对四川省红色旅游景点进行统筹安排。

一方面,通过战略引领、上下衔接、细化落实突破传统行政区划界线,解决跨区域发展和用地管制问题,推动四川省红色旅游景点成片区、规模化发展。同时,严守生态保护红线和永久基本农田红线,当开发边界与上述红线产生冲突时,应系统考虑不同发展界限的协调性。如,当红色旅游项目占用了生态保护红线,应首先评估其是否突破了当地的生态环境容量,超过一定规模的开发项目需通过开天窗方式处理,但不可再出现新的开发建设活动,以此助力红色旅游景点与生态环境耦合的高质量发展格局[22]。另一方面,在国家红色旅游景点规划建设总体格局指引下,四川省域层面需构建体系化的红色旅游景点网络,通过梳理各地历史文化名村、传统村落、保护区等遗迹建立红色景点一张图系统。同时基于对重大历史事件发生地的探析明确与之紧密关联的各级市(州),进而研判确定区域性的红色文化带。在市县级层面,应落实上位规划关于开发指标、边界等刚性传导要求,锚固红色遗迹保护利用红线,进一步确定本市(州)红色旅游规划的细则目标及其空间格局。在乡镇级层面,应强调具体项目的落地性,依据地方实际细化和制定红色旅游景点开发建设的控制性指标,预留部分弹性用地作为远期发展的物质基底。同时,从红色文化典型聚落、红色文化旅游线路和红色文化生态保护区三个维度建立点、线、面的保护利用结构,实现四川省红色旅游景点的线性化、系统化发展。

3.2 旅游空间结构优化

基于四川省红色旅游景点多中心、多片区的空间分异格局,借助点- 轴系统理论,以成都、广元、宜宾、甘孜和阿坝为中心培育和壮大旅游极核,通过区域性密度核心的培育和建设整合既有红色文化资源,从而优化旅游空间结构、推动省域尺度红色景点的协同发展。具体而言,一是将成都作为中部地区的核心节点,连同绵阳、雅安共同塑造爱国主义主题片区,涵盖科技崛起、抗震救灾和红军长征等复合化的红色文化精神。二是将广元作为四川东北部的红色基地,并结合广安的伟人故里景点,与巴中、达州等地联合开发以巩固川陕革命根据地的红色基础。三是以宜宾市为核心打造四川东南部的重要节点,与泸州、自贡等地联动塑造长江流域红色文化片区,并向西延伸至乐山市,构筑东西向的旅游空间网络。四是针对川西地区,需将甘孜、阿坝、凉山和攀枝花等地纳入近期规划中,以甘孜、阿坝为主创建红军长征主题旅游节点,以攀枝花市为引领弘扬三线建设精神,通过不同区域的各级节点之间相互关联,依托本土文化特质形成系统化、多元化、特色化的旅游路线。总之,应通过整合四川省现有红色资源,开辟“红色+”的专题旅游路线,建立红色景点- 博物馆- 文化研究基地- 体验馆等多极化的旅游空间系统,形成多样化和精品的旅游发展格局。

3.3 红色旅游产品升级

红色文化是红色旅游高质量发展的核心要素,因此,发展红色旅游应充分发挥在地化的红色基因优势,在现代分工与产业融合思路下,依托文化内核单元的嵌入重构空间生产能力,并逐步形成本土化的高附加值产品链条。其一,创建旅游IP,扩大品牌效应。深入考察各地的红色资源禀赋并进一步挖掘资源的独特性和竞争优势,基于不同红色文化基因与特性开展其产品的研发设计、宣传与展销,通过强化文化特质塑造文化品牌及景点标签,以旅游IP 思路吸引游客,扩大产品知名度。其二,加强发展要素整合,推广复合型旅游产品。一方面强化红色文化基因与乡村旅游、蓝色旅游、黑色旅游、绿色旅游的联动发展,形成四川省旅游产品的多功能组合。另一方面,各地依托独特旅游资源,融入生态因子、文化因子,借助现代化高科技技术手段,将单一的观光展览转型为集休闲度假、培训教育、文化研究等多元形式为一体的复合型产业结构,迎合不同市场主体的差异化诉求。其三,延展红色文化嵌入维度,营造特色消费场景。通过识别体验性文化元素,创建红色体验旅游区。在此基础上规划创意宣讲、主题设计、商品展销、讲解体验等形式,以市场主体为中心培育旅游氛围,塑造特色消费场景,提升红色旅游产品市场竞争力。如在川陕革命根据地开展情景教学专题教育、互动教学、访谈教学和激情教学,通过瞻仰烈士纪念碑和纪念墙、聆听守墓老人讲述红色故事、进行《川陕忠魂铸丰碑》主题教育,从游客体验感出发促进红色旅游景点转型升级,以此带动革命老区发展。

4 结论与展望

本研究运用最近邻指数、核密度估算和空间自相关等方法,揭示了四川省红色旅游景点空间格局,在此基础上提出了优化发展建议,主要结论如下:

(1)四川省红色旅游景点为集聚型分布,主要集中在成都- 广元- 宜宾- 雅安一带,整体上呈现出“两带三团四心”的双“C”型空间格局。

(2)在空间关联性维度,甘孜、阿坝、雅安、广元、巴中为热点区,表现为扩散效应,凉山、绵阳、南充、等地为次热点区,表现为极化效应,热点区和次热点区所占四川省红色旅游景点空间区域较多,冷、热点空间分布不均匀,区域发展均衡程度不高。

(3)基于四川省红色旅游景点“两带三团四心”的双“C”型空间结构及其资源禀赋,应在顶层设计维度以国土空间规划为抓手,在省域、市县和乡镇等不同层级实施差异化管控和引导策略。同时在旅游结构维度以点- 轴开发为指导建立多元化旅游线路和空间极核,形成精品旅游发展格局。此外在红色产品维度,应通过创建本土化IP 扩大品牌效应,以要素整合为前提延展复合型旅游产品、优化各地红色旅游景点产业结构体系。

尽管本文在宏观尺度揭示了四川省红色旅游景点的空间格局并提出了远期旅游开发途径,有利于更直观地了解现有资源概况,从而为其旅游节点培育和空间结构优化等提供基本前提。但如何更深入地基于各地景点发展实际提出转型模式以缩小区域差距、凸显本土特色成为下一步研究的重要参考方向。