基于“双一流”协同乡村振兴的食品专业硕士培养模式的构建

关海宁,刁小琴,刘登勇,励建荣,李学鹏,范金波,仪淑敏,张明成,盖圣美,赵志南

(渤海大学食品科学与工程学院 辽宁省食品安全重点实验室生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心 辽宁锦州 121013)

继211、985 工程之后,2015 年8 月18 日,中央全面深化改革领导小组审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,于同年11 月由国务院正式印发,意味着国家将统筹推进我国建设世界一流大学和学科的教育战略布局。借此东风,“211 工程”“985 建设”“优势学科创新平台”以及“特色重点学科”等一批重点建设项目一并纳入“双一流”建设的这盘大棋之中。经过为期两年的孵化与推进,其实施办法于2017 年1 月正式由国务院同意,教育部、财政部以及国家发展和改革委员会三部委正式印发,同年9 月21 日,再度联合发布了建设学科名单,即137 所双一流建设高校,包含42 所世界一流大学建设高校、95所世界一流学科建设高校。由此掀起了全国高校向“双一流”奋发前行、对标引领的教育教学创新与改革的新浪潮。至2022 年又有147 所高校入选第2 轮双一流建设大学及建设学科,正是依靠政策与标杆的积极引导,使得地方本科院校迎来了难得的发展机遇[1],对其专业建设提供了切实可行、可信的策略与参考,加速了教育体系的协调与优化。

教育的本质是发现人、引导人和培育人,是将人的全面发展与素质教育形成内在的统一[2]。由此,在新时代国家倡导的“乡村振兴”的背景下,如何将人才振兴行之有效,成为高等院校涉农专业培养模式的又一挑战与机遇,特别是2021 年中央1 号文件的出台,预示着加速农业农村现代化进程是当前一项重大的历史任务[3]。高等院校便也迎来了在学科建设上寻求“双一流”的突破,在应用型人才培育上发挥“乡村振兴”的推动力,形成并轨双行的划时代创新局面。在这个千载难逢的时机下,一些涉农专业的研究生便自然而然地成为实现新时代目标的助力军,特别是招生规模逐年递升的专业学位硕士更是承担起主力攻坚的角色。进一步讲,食品专业有着“学-研-创”三位一体实践模式的优势[4],能够全面提升学科价值的同时,更好地围绕振兴乡村而孵化创新,因此在“双一流”与“乡村振兴”双重政策的驱动激励下,食品专业学位硕士培养模式如何因势利导、如何砥砺前行就显得尤为重要。

1 行业背景的现实需求与专业学位研究生培养的不足

中国教育发展战略学会会长、北京大学原党委书记闵维方在就“新发展格局中的教育使命”的采访中提出:教育事业发展的本身也是扩大消费、拉动经济增长的重要方面;教育部教育发展研究中心副主任兼学术委员会主任马陆亭也提到:面向“十四五”,教育要融入新发展格局,发挥自身优势服务于“国内、国际双循环”发展格局。2021 年中国食品工业经济运行报告指出全年规模以上的食品产业营业收入实现10.35412 万亿元,营业收入利润率为7.1%。于此同时,信息化、智能化、创新化、技术化以及多行业的交叉融合充斥着食品产业[5]。由此,作为全球第一大的食品产业,在高等教育服务的需求上越加迫切,这也为食品类专业型硕士开放式培养,加速解决一线产业需求的高层次复合型人才提供了强劲的动力支持。

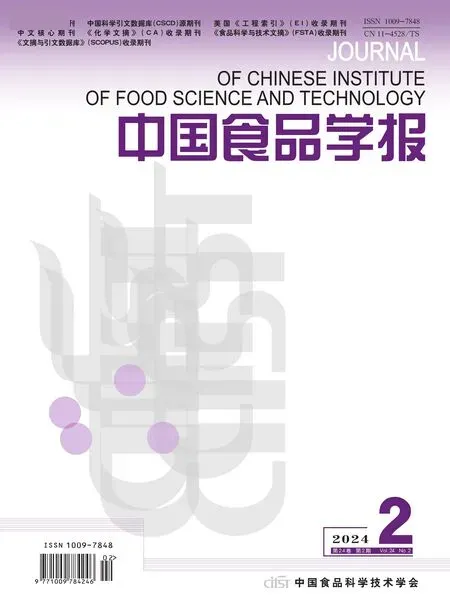

在当前我国专业学位硕士培养过程中,由于对培养目标的准确定位以及社会需求度的了解不够,使得培养目标与执行过程脱节,培养过程中的具体操作与人才定位的达成度存在一定的偏离,从而在课程体系、培育体系及教学体系3 个层面上表现出一些不足(图1)。其中这3 个层面上影响较为突出的是:在课程体系的培养模式下,缺少行之有效的课程建设(或切实可行的教学内容)以支撑专业学位硕士基础能力的塑造;在培育体系的导师制中,教师的优势无法精准的施展,实践技术鞭长莫及,而与此同时校外导师指导过程往往蜻蜓点水,甚至形同虚设[6];而在教学体系的创新意识培养过程中,缺失的企业参与,导致与行业的“问题型”思维脱节,教科书、文献等固有的教本模式禁锢了创新思维的萌发。因此,准确分析培养过程中现存问题的类别与层次,是实现“双一流”背景下专业学位硕士培养提升的第1 步。

图1 专业学位硕士培养不足的层次构象与要素组成Fig. 1 Hierarchical conformation and element composition of insufficient training of professional degree postgraduates

2 “双一流”协同乡村振兴政策推动专业学位硕士培养机制的改革

2.1 “以创新为突破、以涉农加工技术为根基”是食品专业学位硕士培养的重要体现

在“双一流”建设的执行背景下,创新教育已然成为一项重点教育目标[7]。食品类专业型硕士不仅应有专业上敏锐的问题洞察力,还应具备解决实际问题的潜能,甚至在食品以及农产加工领域的研发、瓶颈突破等层面有着清晰、明辨的逻辑定论,因此创新意识的培育与发展是弥补当代高层次应用型人才职能弱化这一短板的有效突破。与此同时,涉及食品学科专业硕士的食品加工与安全、生物与医药两个方向,在新时代“乡村振兴”的战略引导下恰恰能够以农而生、依农而强,实现“扎根中国大地办大学” 的要求[8]。这一要求于2022 年4 月25 日习近平总书记在中国人民大学考察调研时再次强调。由此,注定在加快“双一流”建设与加速“乡村振兴”的步伐上食品类专业型硕士将凸显优势,随之而来的教育机制的改革也将崭露头角。

2.2 完善机制创新,搭建交流平台是实施改革的有效路径

随着专业学位硕士份额的逐渐增加,研究生教育成为“双一流”建设的关键组成部分与增速力量。加之乡村振兴的提出,恰恰提升了专业学位硕士的社会价值,特别是食品加工与安全专业,社会需要其在工程技术背景的根基上探索与振兴农业的科技实践之路,因此需要进一步优化产学研合作机制,融入创新理念,革新机制,搭建能够融合乡村科技元素的交流平台,实现平台下移,落地生根,解决农业生产的技术难题的同时,形成深化专业型研究生素质培养与能力提升的有效途径。

3 食品专业型学位硕士培养模式的构建

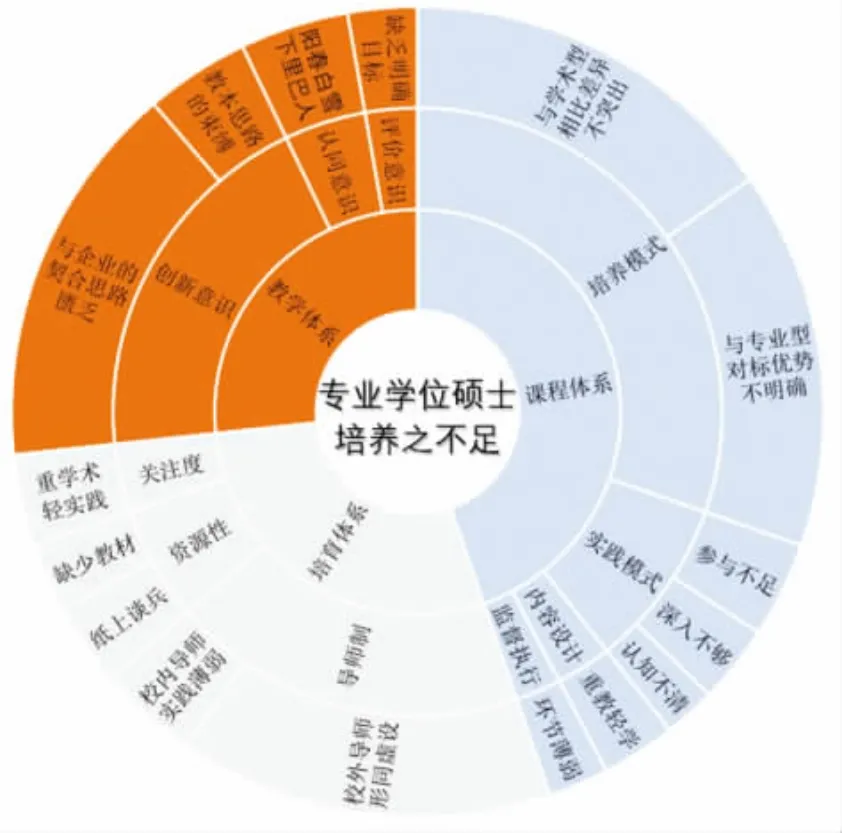

食品专业型学位研究生作为乡村振兴战略中一支举足轻重的生力军,一方面其潜能效力更易于解决“接地气”“卡脖子”的难题,是坚持“四个面向”内在要求的重要执行者;另一方面,“双一流”的建设,科技前沿与关键领域的突破需要源源不断的高素质人才助力,以坚持“四为”方针为主线的创新人才培育成为其培养模式构建过程中的重要指引[9],从而形成以人才模式创新、保障体系建全的食品类专业型硕士教育综合改革的局面(图2)。

图2 食品类专业型硕士教育综合改革的行径Fig. 2 The way of comprehensive reform of food professional degree postgraduates

3.1 食品类专业型硕士“一体三翼两融合”培养模式的构建

“双一流”的激励、促进与“乡村振兴”的鼓舞使得食品类专业型硕士承担的历史重任越加突出,这就要求在培养体系上突破传统的学术型硕士教学模式,紧密围绕解决实践环节中实际问题的这一目标,进一步探索形成“一体三翼两融合”培养模式,即一个“主体”体系架构,3 个助推“飞行翼”以及两项深度“融合”(图3)。“主体”体系架构是指以思政引领下的顶层设计为核心,为适应国家、社会及教育发展需要,行业、产业以及职场需要,一流学科发展定位与目标需要以及乡村振兴与区域经济发展需要[10],形成1 套模式改革与科研反哺相完善的互补型“主体”培养体系架构;3个助推“飞行翼”则是一流专业的推进翼,乡村振兴的加强翼以及“集成”创新的平衡翼,并进一步形成推动且稳态发展的趋势;与此同时,关注学生高素质飞跃发展,将“产教融合”与“专创融合”[11]深度挖掘,最终构建新时代下专业型硕士研究生培养模式。然而,在培养模式的构建过程中,更应注重“理念”“教育轨道模式”以及“创新辐射效应”的建设与完善。

图3 食品类专业型硕士研究生“一体三翼两融合”培养模式的构建Fig. 3 Construction of training mode of `one mainstay,three wings,two in one integration'of food professional degree postgraduates

3.1.1 做好顶层设计,突出以乡村振兴为理念的课程体系结构的完善 一流专业应具备一流的课程体系,在科学顶层设计的布局下,课程体系的关键是建设课程群系关键纽带,依据我国和东北食品产业,特别是北方沿海城市发展对高级人才的需要,课程体系的加强从形式讲要突出体现多学科交叉原则、学校办学特色及学生个性化发展的原则[12],从内涵建设上讲要实现课程与经济发展纽带的衔接、课堂内容与科研项目的贯穿,充分发挥教育强国的制高点,形成以国家和区域乡村振兴为理念的教育教学全过程。

3.1.2 促成双一流协同乡村振兴的双轨并行的教育模式发展,以满足教育本体的需要 “双一流”背景下的食品类专业型硕士教育的培养目标,应是能够胜任农业专业技术推广与服务工作或管理工作具有相当专业技术水平、具备解决农业生产实际问题的高层次复合应用型人才[13]。由此可见协同乡村振兴将成为助力培养食品类专业型硕士的高速“轨道”,实施“双轨”高速并行的教育战略模式,能够充分满足教育本体的需要,贯彻习近平总书记的讲话精神,以振兴食品相关的农业区域性经济为己任,发挥硕士研究生求真务实的科研精神,为“催生更多新技术、新产业,开辟经济发展的新领域、新赛道”奉献新生力量。

3.1.3 最大限度地激发创新所引发的辐射联动效应 专业学位硕士的内涵定位是要强调培养对象的知识贡献,即知识传播、知识应用与知识创新。除了理论创新、实践创新外,集成创新是知识创新的重要表现形态。对于食品领域的专业学位硕士而言,从实践中选题,强调实践与理论并重,激活其“集成性”创新意识,将自主学习、科学研究、创新设计的实践教学和创新活动有机地统一起来,激发“立地”型选题创新,最终目标是将人才培养功能、科研服务功能和社会服务功能“三大功能”紧密结合。因此,挖掘辐射联动效应势必会加速维护其培养体系的构成框架。

3.2 食品专业型学位硕士“平台+四化”联培机制的形成

3.2.1 平台的促进效能 平台的构建与联合是助推“产教融合”“专创融合”,进而深化食品专业型学位硕士协同育人的关键环节。依托一流学科优势,凭借“双一流”建设东风,与政、企合作共建产业学院、产业联盟、实践基地、示范基地、培训中心以及科技小院[14]等一切有利于实践升华的合作平台,形成“招、培、就”一条龙的产业融合培养模式[15]的同时,再将专业教育与创新创业深度有机融合,聘请优秀的创新创业创造人才、企业工程技术骨干、行业专家参与制定专业型硕士研究生人才培养方案[16],也进一步促成了特色鲜明的“项目式”专创融合体制。由此,通过对这些实践平台的打造,借助涵盖专业学习全阶段、全方位的科研训练平台,培养为服务乡村振兴战略、创新能力与综合素养并驾齐驱的高素质人才[17]。

3.2.2 “四化”的助力功效 “服务乡村振兴战略”“交叉融合”以及“涉农特色”,都是围绕培养“一流人才”这一基本目标过程的执行方式[18],也成为当下研究生培养的主导趋势[19]。由此,为完善交叉学科的培养范式,行之有效地创新管理体制,力求在培养层面上探索评价的“多元化”、培养的“协同化”、课题研究的“项目化”以及创新意识的“时代化”。以“四化”的助力机制来贯穿整个专业型硕士研究生的培养过程,形成积极进取、利于创新的培养氛围。

在食品类专业型硕士的培养进程中,充分发挥“平台+四化”的联培机制,积极探索科学、有效的执行策略,借助“双一流”与乡村振兴政策教育航标,形成“塑造平台、激发小院、激活四化”丰富的实践教育教学新局面(图4)。

图4 食品类专业型硕士“平台+四化”联培机制与能力塑造Fig. 4 Training mechanism and ability shaping of `platform combining four modernizations'of food professional degree postgraduates

4 结语

“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中”是总书记给予广大科技工作者的殷切期望与历史重任,而居于教育战线前沿的高等院校正是奋进科技的排头兵与孵化者,建设“双一流”是其自始至终的动力与发展态势,也是提高我国高等教育国际话语权的必然途径。于此同时,2021 年中央一号文件将推进乡村振兴作为实现民族复兴的重大任务,全国农业专业学位研究生教育指导委员会也将《现代农业创新与乡村振兴战略》作为农业硕士指导性培养方案中明确规定的公共学位课程。食品专业理应在“双一流”协同乡村振兴政策下努力探索创新人才培养模式,以学生能力培养为核心,突出食品专业特色,切实发挥专业型硕士研究生的人力资源价值与社会作用。