西南欠发达地区社区医疗服务建设对慢性病患者就医选择的影响*

张雪,戴璟,许楠楠,杨志丽,张子怡,李伟

(1.昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明 650093;2.云南省第一人民医院)

2015年《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确了各级各类医疗机构诊疗服务功能定位,提出以慢性病分级诊疗为突破口,构建合理有效的就医秩序[1]。有研究表明,我国慢性病人群所占比重大,且患病人数和患病率都有持续上升态势,从2008年到2018年,居民慢性病患病率从15.7%增加到34.2%[2]。中国慢性病防控大会数据显示,2023年60岁及以上老年人慢性病患病率已超过70%。引导慢性病患者选择基层医疗机构就诊和随访,不仅能提升诊疗效率,也能为慢性病患者减轻医疗负担。而我国长期以来存在的医疗资源配置失衡,优质稀缺资源集中在大型医院等问题导致慢性病患者就医选择往往“就高不就低”[3, 4]。已有统计数据显示,基层医疗卫生机构的数量在逐年上升,但诊疗人次却逐年下降,相较于2015年,2021年基层医疗卫生机构数增加了57,020家,诊疗人次却减少0.917亿人次,而医院诊疗人次增加8.001亿人次[2]。尤其是在西南欠发达地区,面对医院高额的慢性病诊疗费用,慢性病患者拖延就诊的现象较为普遍[5]。已有研究显示,西部地区慢性病患者两周就诊率为12.0%,比全国普通人群的两周就诊率还要低1.0%[6]。因此,研究西南欠发达地区社区医疗服务建设对慢性病患者就医选择的影响,有助于有针对性地提升基层医疗机构服务质量,以解决慢性病患者的诊疗问题。

基于此,本研究以西南欠发达地区1205名慢性病居民为研究对象,探讨西南欠发达地区社区医疗服务各项内容建设对慢性病居民就医选择的影响,并研究各项内容建设对慢性病居民就医选择影响的贡献度。为提升西南欠发达地区社区医疗服务内容建设质量和进一步落实分级诊疗政策提供科学依据。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

2021年12月-2022年12月,采用分层整群随机抽样的方法,根据西南各地区经济发展水平在四川、贵州、云南、西藏和重庆共64个州市中抽取4个州市,每个州市随机抽取5个社区(村),每个社区(村)随机选取100名社区(村)居民围绕当地社区(村)医院建设内容感知情况和自身健康状况认知情况进行问卷调查。纳入标准:(1)至少患有一种慢性病;(2)在本地居住≥1年;(3)无严重认知障碍、沟通障碍;(4)能自主或在访员协助下完成答卷;(5)对本研究知情并自愿参与调查。排除标准:(1)非慢性病患者;(2)存在严重躯体障碍、交流障碍;(3)无法配合完成调查。本次调查共纳入有效样本1205例,其中昆明市537例,成都市312例,重庆市231例,贵州市125例。本研究已通过云南省第一人民医院伦理委员会批准(审批编号:2022ZYFB001)。

1.2 研究方法

采用自行设计的调查问卷,项目组成员由云南省第一人民医院和昆明理工大学的师生组成,项目组成员均通过统一规范的调查前培训。在正式调研之前,本文通过两次预调研以对量表进行完善。正式调研由项目组成员向调查对象进行填写要求说明,能够自行填写问卷的调查对象统一自行填写,存在填写障碍的调查对象由项目组成员进行面对面调查并代填写,问卷填写完成后当场回收。调查内容主要包括:(1)人口学信息:性别、年龄、受教育水平、婚姻状况、个人年收入和医疗保险类型。(2)历史健康信息:高血压、中风、糖尿病、癌症、骨质疏松症、心脏病、泌尿系统疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、精神类疾病的历史患病情况以及自评健康状况。(3)社区医疗服务建设内容建设情况-医护质量建设:服务态度、护理服务、医患沟通和专家坐诊;诊疗成本:等待时间和收费标准;硬件设施:药品种类、医疗设备和医学检查;其他:就诊距离、隐私保护和转诊。(4)慢性病居民就医选择情况:过去一年内最常去的医疗机构的类型,包括省市级医院、县区级医院和社区医院。

1.3 变量选取

根据曹阳和侍书靖等人关于就医选择相关变量选取情况[7,8],本研究将就医行为选择作为因变量(赋值:省市级医院=1,县区级医院=2,社区医院=3),将社区医疗服务内容建设作为自变量(赋值:1-5分或1-3分),将性别、年龄、受教育水平、婚姻状况、个人年收入、医疗保障情况、14种慢性非传染性疾病患病情况和自评健康状况作为控制变量。

1.4 统计分析

2 结果

2.1 样本基本情况

在参与调查的1205名慢性病居民中,男性476名(39.50%),女性729名(60.50%);平均年龄为62.39±13.46岁;653名(54.19%)文化程度为小学及以下;已婚者993名(82.41%);个人年收入在3万元以下者916名(76.02%);有职工基本医疗保险者299名(24.81%);911名(75.60%)有城乡居民基本医疗保险;调查对象一般资料具体见表1。

表1 不同特征慢性病患者就医选择的卡方检验结果分析

2.2 不同特征慢性病居民就医选择情况

在最终纳入分析的1205名慢性病居民中,776名选择社区医院就诊(64.4%),237名选择县区级公立医院就诊(19.67%),192名选择省市级公立医院就诊(15.93%)。不同年龄分组、不同受教育水平、不同年收入和不同医疗保险类型的居民在就医选择上存在显著性差异(P<0.05)。年龄越大,受教育水平越低、收入越低的慢性病居民更倾向于选择社区医院。从医疗保障情况来看,有城镇职工医疗保险的慢性病居民更倾向于选择省市级医院就诊,而有城乡居民医疗保险的慢性病居民更倾向于选择社区医院就诊。见表1。

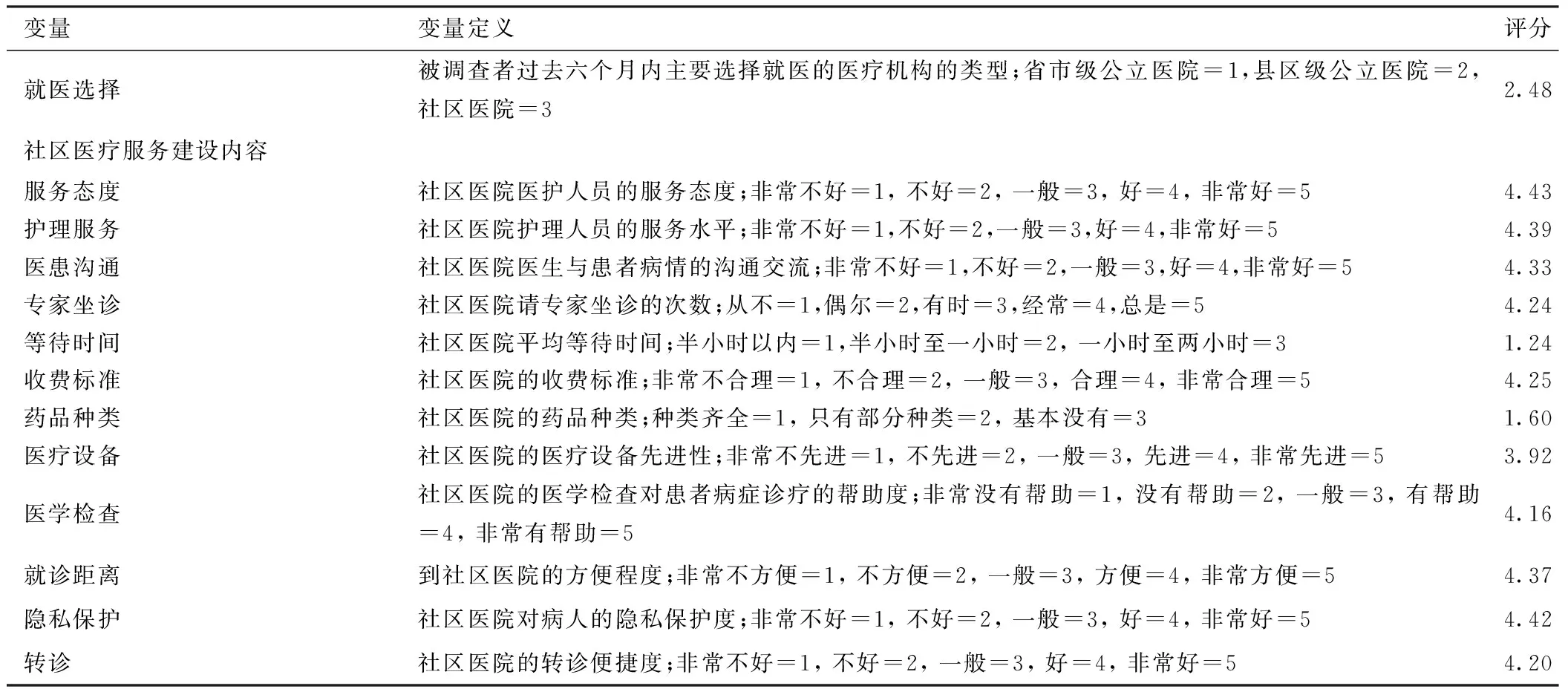

2.3 社区医疗服务各项内容建设评分情况

西南欠发达地区的慢性病居民对社区医疗服务各项内容建设评分大多在4分以上。其中,医疗设备评分为3.92,说明社区医疗设备的建设状况处于“一般”和“好”之间。而药品种类的评分为1.60,说明社区医院总体药品种类处于“只有部分种类”状态。等待时间的评分为1.24,即社区医院的平均等待时间处于半小时左右。见表2。

表2 慢性病患者就医选择和社区医疗服务建设内容评分

2.4 社区医疗服务建设对慢性病居民就医选择影响

以慢性病居民就医选择为因变量,以社区医疗服务内容建设为自变量,构建无序多分类Logistic回归模型1;在模型1的基础上调整性别、年龄、受教育水平、婚姻状况、个人年收入、医疗保障情况等人口学信息构建模型2;在模型2的基础上调整14种慢性非传染病患病情况、自评健康状况等历史健康信息构建模型3。3个模型的结果均显示,社区医疗机构的医疗设备(OR=0.736; 95%CI: 0.599~0.903)、医学检查(OR=0.559; 95%CI: 0.381~0.680)和隐私保护(OR=0.789; 95%CI: 0.543~0.818)建设对慢性病居民从省市级医院流向社区医院就诊有显著正向影响。另外,服务态度(OR=0.499; 95%CI: 0.356~0.741)、护理服务(OR=0.630; 95%CI: 0.443~0.894)、专家坐诊(OR=0.741; 95%CI: 0.575~0.954)、收费标准(OR=0.499; 95%CI: 0.385~0.648)、医疗设备(OR=0.690; 95%CI: 0.533~0.785)、医学检查(OR=0.611; 95%CI: 0.452~0.792)和隐私保护(OR=0.806; 95%CI: 0.629~0.910)对慢性病患者从县区级医院流向社区医院有显著促进作用。见表3。

表3 西南欠发达地区社区医疗服务建设对慢性病居民就医选择影响的无序多分类Logistic回归结果

2.5 社区医疗服务建设对慢性病居民就医选择的边际影响

在医护质量层面,服务态度每增加一个单位,慢性病患者选择县区医院的可能性下降12.4%,选择社区医院的可能性上升12.7%;护理服务每增加一个单位,慢性病患者选择县区级医院的可能性下降7.3%,选择社区医院的可能性上升3.6%;专家坐诊每增加一个单位,慢性病居民选择县区级医院的可能性下降4.4%,选择社区医院的可能性上升3.5%。另外,收费标准、医疗设备、医学检查、隐私保护等对慢性病居民就医选择行为也存在边际影响。见表4。

表4 社区医疗服务建设对慢性病患者就医选择的边际影响

2.6 社区医疗服务建设对慢性病居民就医选择影响的贡献度

Shapley值分解结果显示,社区医疗服务建设对慢性病居民就医选择影响的解释贡献度依次为外部因素(42.73%)、医护质量(23.43%)、硬件设施(19.45%)和诊疗成本(14.39%)。从各项建设内容来看,隐私保护的贡献率最大(38.91%);其次是医学检查(12.44%)和服务态度(11.70%);诊疗成本和护理服务也是影响慢性病居民就医选择的重要内容,贡献率分别为9.84%和7.15%;其他建设内容的贡献率均在5%以下。这与无序多分类Logistic回归结果一致。

图1 夏普利值分解结果

3 讨论

本研究对西南欠发达地区社区医疗服务建设情况和慢性病居民就医选择行为进行调查,主要的发现有以下3点。

3.1 西南欠发达地区慢性病患者基层就医率高,价格敏感性强

本研究中,西南欠发达地区有64.4%的慢性病患者选择社区医院就诊。而一项覆盖了我国25个省份的调查显示,居民选择诊所、社区卫生服务中心以及乡镇卫生院等基层医疗机构总占比为52.8%[9],远低于本研究中西南欠发达地区慢性病患者的基层就医率。一方面反映出西南欠发达地区基层医疗服务建设卓有成效,分级诊疗制度落实度高;另一方面也反映出西部欠发达地区慢性病患者就医选择可能存在“就低不就高”的情况,对医疗机构的选择并不是完全按照疾病严重程度进行选择,而是在自身经济能力许可范围内寻求的较高的医疗条件[10]。其次,根据本研究的另一结果,年龄大、收入少、学历低的慢性病患者更倾向于选择社区医疗机构就医。也证实了西南欠发达地区慢性病患者就医选择存在“价格窘境”,与既往研究一致[7]。另外,本研究中,医疗保险类型为城镇职工医疗保险的慢性病患者更倾向于选择省市级医疗机构,而医疗保险类型为城乡居民的慢性病患者更倾向于选择社区医疗机构。这与赵金明等人的研究结果一致[11]。并且本研究还发现,西南欠发达地区慢性病患者对“价格”敏感,社区医疗机构的收费标准合理化会促进慢性病居民由县区级医院流向社区医疗机构。这是因为慢性病患者多是低收入的老年群体。社区医疗服务制定合理的收费标准,使其在医保报销之后在老年慢性病患者可承担的范围内[12-13],因此社区医疗机构制定合理的收费标准对西南欠发达地区慢性病患者提升就医率有很大促进作用。另一方面,还要提升西南地区慢性病患者的健康素养,提升慢性病自我管理能力[14-15],也能减少西南欠发达地区慢性病患者因对慢性病的不正确认识而导致的自我诊断延误病情和过度治疗等问题。

3.2 西南欠发达地区社区医疗服务建设在医学检查、药品种类、服务质量等方面亟需改进

本研究中西南欠发达地区慢性病患者对社区医疗服务各项内容建设的评分均较高,但对医疗设备、药品种类和等待时间的评分较低。即社区医疗机构的医疗设备落后、药品种类不全和等待时间较长是阻碍慢性病患者基层就诊最主要的因素。在社区医疗机构医疗设备先进性不足方面,本研究与胡文爽等人的研究结果一致[16]。基层医疗机构医疗设备配备一直与三级医院存在很大差距,一方面是由于基层医疗机构自身的功能定位限制,主应是对轻症和慢病,因而其医疗设备配备很难与医院齐同。另一方面是社区医院的医疗设备配备确实存在不足,导致做胸透、心电图等也需要转诊到上级医院。另外,在社区医院药品供应不足的发现上面,本研究与黄蛟灵等人的研究结果一致[17]。对慢性病患者药品需求尚未满足的原因进行分析,一是有些慢性病患者的病情错综复杂,尤其是共病患者,所需药品未在社区采购目录;二是社区医院非常用药的使用率低,且囿于社区医院的药品管理能力,因而会出现某些药品种类未配置或断货现象。在社区医院的等待时间较长方面,本研究与孔劲松等人的研究发现一致[18]。由于分级诊疗初见成效,社区患者不断增多,等待时间较长的现象较为突出,如何保持患者继续下沉,而不影响患者的就医体验,也是当前社区医疗服务建设需要面临的挑战。已有研究显示医护人员的服务态度和行为会对患者感知服务质量产生显著影响[19],温和的服务态度和有效的病情沟通有利于提升患者的就医体验。而深入开展患者的心理护理和个性化护理需求工作,能促进患者就诊的身心舒适度,提高患者康复疾病的信心[20]。因此,对于西南欠发达地区的社区医院建设来说,要坚持社区医疗服务标准引领。立足社区医疗服务日常健康服务的功能定位,暂缓社区医疗服务规模和数量建设,提升社区医疗服务的资源品质,加强三级医院下沉转诊的承接能力。从微观上着重改善西南地区社区医疗机构的基础设施、设备配备和服务态度;从宏观上对资源标准、服务标准和工作标准进行标准化建设。双管齐下,植入厦门市高血压、糖尿病等慢病社区规范化管理经验[21],优化社区医疗服务的供给质量,实现从低水平供给到有效供给,再到高质量供给。

3.3 西南欠发达地区县区级医院面临“夹心层”困境

社区医院的服务态度、护理服务、收费标准、医疗设备、医学检查和隐私保护建设对县区级医院慢性病患者分流作用显著,但是对省市级医院的分流作用较小。这与已有研究结论一致[4]。在西南欠发达地区,县区级医院不仅对疑难重症具有一定的治疗能力,同时也兼具疾病康复、健康管理等方面的能力。但随着基层医疗机构服务能力的提升,县区级医院与基层医疗机构功能重叠的部分受到基层医院的挤压。同时,省市级医院的服务和质量可替代性弱,县区级医院在竞争中受到上下两级医院的挤压,两方面的能力可能被省市级医院和社区医院分别削弱。作为“夹心层”的县区级医院需要明确自身的定位[22],要根据西南欠发达地区的区域特点,通过向上级医院转型,强化医养照护功能和融入医疗联合体等寻求出路和发展[23, 24]。另一方面,还要从顶层设计出发,建立配套的医院考核、医务人员薪酬激励机制与晋升制度等。