基于分位数回归和通径分析的少数民族中老年流动人口健康状况影响因素研究*

马子媛 ,崔秀芸 ,马亦晨 , 李婧宜 ,江靖雯 ,张嘉文 ,罗晓蕾 ,韩雪梅△

(1.兰州大学公共卫生学院社会医学与卫生事业管理研究所,甘肃 兰州 730000;2. 长庆油田社会保险中心)

伴随我国城镇化进程的不断加快,少数民族人口不断涌入城市,居住在城市和散居地的少数民族人口已经超过其总人口的三分之一。据第5及第7次全国人口普查数据计算[1],少数民族流动人口从2000年的824万人增加至2020年的3346万人。流动人口规模的快速增长对流入地经济发展大有裨益,但因角色转换和社会关系重构导致的社会融合状况不佳成为影响少数民族人口流动的重要社会问题。有研究表明,少数民族人口在流动过程中会因语言、文化、风俗、宗教信仰等差异而出现社会融合障碍[2],严重影响其身心健康及个人发展。另外,在人口流迁快速发展与人口老龄化的双重推动下,中老年流动群体的迁移逐渐成为流动人口领域各方关注的焦点[3],随着年龄的增加,中老年人普遍出现基础疾病显现、身体机能弱化、免疫力变差等问题,尤其易遭受各类慢性病侵袭,导致患者劳动能力下降、肢体活动受限、健康相关生命质量降低,产生悲观、抑郁等情绪,进而影响其健康状况。健康教育是一种预防疾病、改善健康的重要方式,已有研究发现[4-7],健康教育能有效改善人群健康状况,对身体健康起到正向促进作用,相较于新生代流动人口,“小病不治、大病硬抗”是中老年一代流动人口普遍的传统观念,健康意识和健康素养仍然较低[8],健康问题更加突出。因此,本研究将研究对象聚焦至少数民族中老年流动人口,对其健康状况的影响因素进行研究,着重探索流动情况、社会融合、接受健康教育与慢性病患病情况是否对其健康状况产生影响,以期为改善少数民族中老年流动人口的健康状况提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本文所用数据来自国家卫生与健康委员会流动人口服务中心组织开展的中国流动人口动态监测调查数据库(China Migrants Dynamic Survey,简称CMDS),是国内专门针对流动人口的大型微观监测数据库,其抽样方法科学,样本覆盖面广,对流动人口信息收集比较翔实,内容主要覆盖个人特征、社会融合、流入地公共服务、就业及社会参与等变量。本文主要选取2017年CMDS问卷样本,流动人口有效样本量169989个,其中少数民族样本15997例,参考不同学者对于中老年人口定义,剔除1972年后出生的人口,选择样本中年龄≥45周岁中老年人共3149例,剔除社会融合、健康教育、慢性病患病、健康状况及相关人口学信息缺失的样本,共得到研究对象2771例。

1.2 研究方法

1.2.1 社会人口学特征

性别、年龄、文化程度、婚姻状况、流动范围、流动时间、流动原因。

1.2.2 健康教育接受状况

少数民族中老年流动人口的健康教育接受情况基于问卷中“过去一年,您在流入地是否接受过职业病防治、性病/艾滋病防治、生殖健康与妇幼健康、结核病防治、控制吸烟、心理健康、慢性病防治、妇幼保健/优生优育、突发公共事件自救和其他方面的健康教育?”,调查对象每多接受一种类型的健康教育则加一分,得分范围在0~9分。

1.2.3 慢性病患病情况

基于问卷中“您是否患有医生确诊的高血压或Ⅱ型糖尿病?”反映研究对象慢性病患病情况,其中选项“患有高血压、患有糖尿病、患有高血压和糖尿病”视为患有慢性病并赋值为1,“均未患有”视为未患慢性病并赋值为0;其中,选项“未就诊”无法说明研究对象是否患有慢性病,做剔除处理。

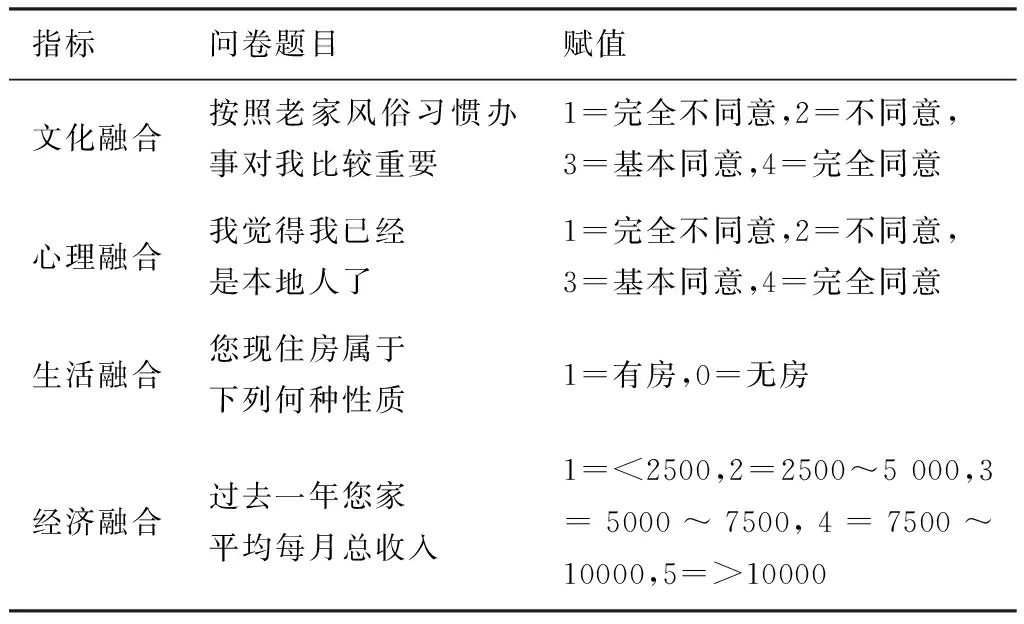

1.2.4 社会融合状况

参考国内学者经验做法,将社会融合确定为“文化、心理、生活、经济”四个维度[9],即CMDS问卷中503F、503H、308、105等题描述少数民族流动中老年人口的社会融合情况,详见表1。

表1 社会融合定义

根据调查对象的回答得出其社会融合总分,得分范围为3~14分。

1.3 统计学分析

采取 Stata 15.0建立数据库,用SPSS 26.0软件进行一般描述性分析,以P<0.05为差异有统计学意义。因研究纳入的健康状况数据呈现偏态分布,故两组比较采用Mann-Whitney U检验,多组比较采用Kruskal-Wallis H检验,检验水准a=0.05。将健康状况作为因变量进行单因素分析,并将单因素分析中有统计学意义的变量作为自变量再进行多重线性回归,以探究健康状况的影响因素;基于既往经验,选取健康状况低、中、高的节点为 10%、 50%、90%[10-11],利用分位数回归探究健康状况在不同水平下的影响因素;采用Amos24.0软件进行变量间因果关联通径分析。

2 结果

2.1 少数民族中老年流动人口一般情况

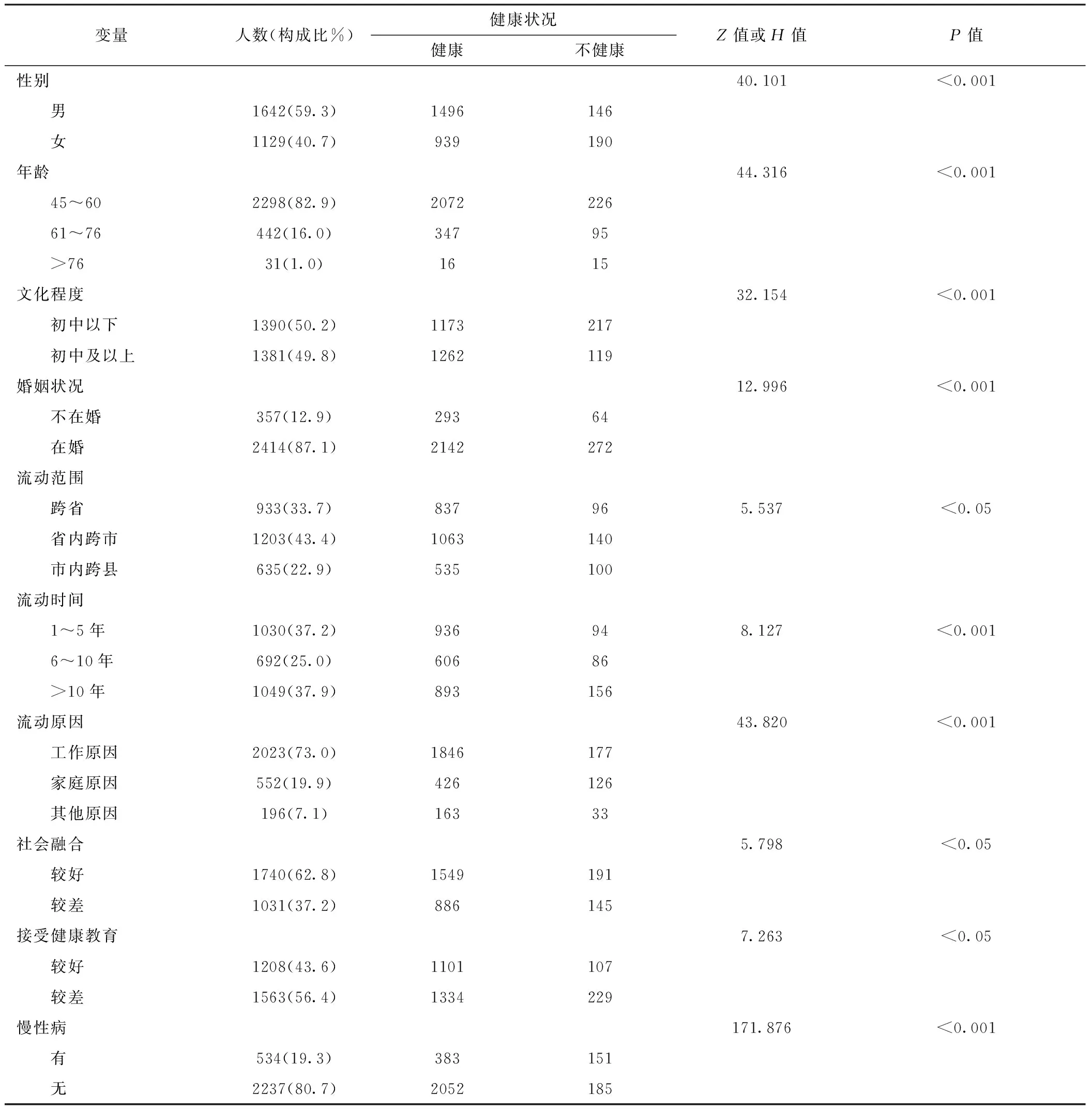

在2771例被调查的少数民族中老年流动人口中,男性1642人(59.3%),女性1129人(40.7%);45~60岁2298人(82.9%),61~76岁442人(16.0%),76岁以上31人(1.0%);初中以下1390人(50.2%),初中及以上1381人(49.8%);在婚2414人(87.1%),不在婚357人(12.9%);跨省流动933人(33.7%),省内跨市流动1203人(43.4%),市内跨县流动635人(22.9%);流动1~5年1030人(37.2%),6~10年692人(25.0%),10年以上1049人(37.9%);因工作原因流动2023人(73.0%),因家庭原因流动552人(19.9%),因其他原因流动196人(7.1%);社会融合高者1740人(62.8%),社会融合低者1031人(37.2%);接受健康教育较好者1208人(43.6%),接受健康教育较差者1563人(56.4%);有慢性病者534人(19.3%),无慢性病者2237人 (80.7%)。不同性别、年龄、文化程度、婚姻状况、流动范围、流动时间、流动原因、社会融合、健康教育接受、慢性病患病情况的少数民族中老年流动人口的健康状况差异均有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 少数民族中老年流动人口健康状况的单因素分析

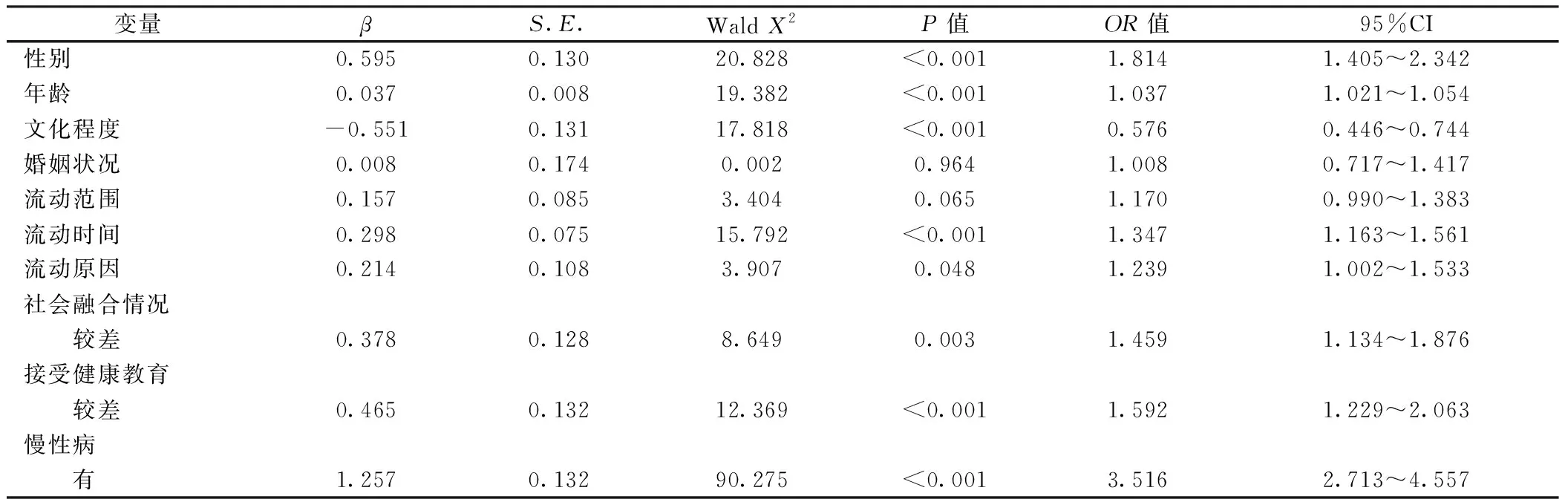

2.2 少数民族中老年流动人口健康状况多重线性回归分析

多重线性回归分析结果显示,性别、年龄、文化程度、流动时间、流动原因、社会融合较差、接受健康教育较差和有慢性病等因素对少数民族中老年流动人口健康状况的影响均有统计学意义(P<0.05);另外,社会融合较差、接受健康教育较差和患有慢性病的少数民族中老年流动人口出现不健康状况的风险更高(P<0.05),社会融合较差、接受健康教育较差和患有慢性病的少数民族中老年流动人口出现不健康状况的风险分别为正常状态的1.459倍(OR=1.459,95%CI:1.134~1.876)、1.592倍(OR=1.592,95%CI:1.229~2.063)和3.516倍(OR=3.516,95%CI:2.713~4.557),详见表3。回归方程有统计学意义(F=279.232,P<0.001),调整R2=0.096。

表3 少数民族中老年流动人口健康状况多重线性回归分析

2.3 少数民族中老年流动人口健康状况分位数回归分析

分位数回归分析结果显示,少数民族中老年流动人口的性别、年龄、文化程度、流动时间、流动原因、社会融合情况、接受健康教育状况和慢性病患病情况对健康状况3个分位数点的影响均有统计学意义(P<0.05),可以认为是少数民族中老年流动人口健康状况的影响因素。患者的文化程度、流动1~5年、家庭原因而流动、社会融合、有慢性病患病这5个因素均呈现低分位点影响强度高于高分位点影响强度的情况(P<0.05);年龄、性别、流动6~10年、工作原因而流动、健康教育这5个因素在高分位数点影响强度高于低分位点影响强度(P<0.05),详见表4。

表4 少数民族中老年流动人口健康状况分位数回归分析

2.4 少数民族中老年流动人口健康状况影响因素通径分析

通过逐步修改路径,最终获得拟合良好的通径模型,见图 1。结果显示,模型各项拟合优度指标较好。其中,x2=10.581,CFI( comparative fit index) =0.852,NFI( normed fit index) = 0.842,IFI ( incremental fit index ) = 0.855,RMSEA ( root mean square error of approximation) =0.059。

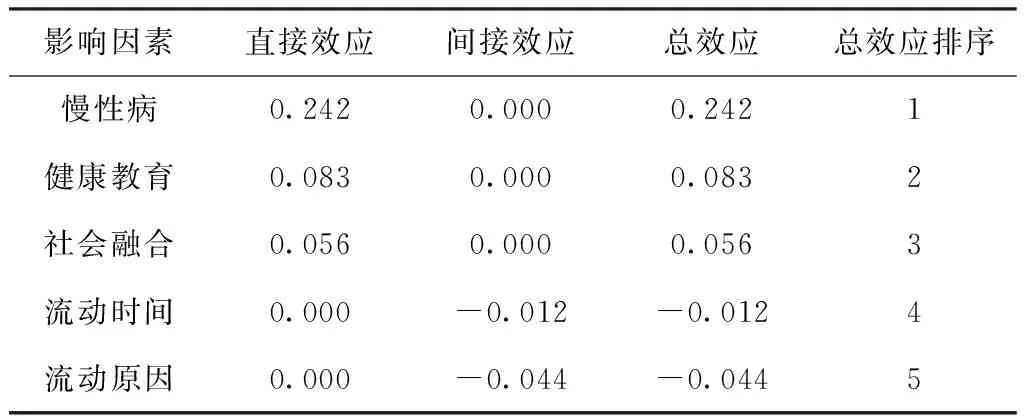

通过通径分析模型及影响总效应可以看出,慢性病、健康教育和社会融合对少数民族中老年流动人口的健康状况直接产生作用,且慢性病的影响最大,标准化总效应为 0.242。流动时间、流动原因以社会融合、慢性病及健康教育为中介对健康状况产生间接影响作用,其中流动时间影响更大,详见表5。

表5 少数民族中老年流动人口健康状况影响因素的效应分解

3 讨论

3.1 关注流动时间、原因对少数民族中老年健康状况的影响

本研究结果显示,研究对象流动时间多见于10年以上,流动原因多见于因工作原因而流动。说明少数民族中老年流动人口更倾向于常驻流入地以谋求更优质的社会资源,也反映出当前我国少数民族人口流动的主要原因依然是迫于生计,谋求更好的工作机会。相比于流动范围,流动时间、原因对少数民族中老年流动人口的健康状况具有更显著的影响。一方面,流动时间越久,流动人口的健康状况将会越差,这可能是因为:①健康移民效应:流动初期流动人口健康状况优于流入及流出地居民,但随着流动时间增加,其健康状况会明显下降,且流动时间越长,对健康的损耗作用越明显[12-14];②一些被迫跟随家庭流迁的少数民族中老年人,由于无法较好融入流入地劳动、社交、娱乐、风俗文化新环境,无法实现自我价值,流动时间越长,其孤独感和挫败感越加剧,由此引发心理健康问题。另一方面,在流动原因上,被迫因工作、家庭或其他原因导致的流动可能引发被流动者身体、心理的双重不适,加之由于经济负担能力较差、社会认同缺乏、健康素养水平较低和宗教信仰的影响,易忽视自身健康问题,引发健康状况恶化。

3.2 促进少数民族中老年流动人口融入新环境,助力身心健康

本研究中,少数民族中老年人口在社会融合各维度的平均得分依次为心理融合(3.25/4)、文化融合(2.66/4)、经济融合(2.67/5)、生活融合(0.43/1),说明对于该人群来说,提升就业质量、增加经济收入、拥有固定住房等经济和生活上的融入流入地是更为迫切的心愿。本研究显示社会融合较差的调查对象出现不健康的风险是正常状况下的1.459倍,与谢瑾等人的研究[15]发现的多元社会交往有利于流动人口自评健康状况的结论是一致的,这可能是由于社会融合较差者收入不稳定、缺乏就医条件、生活质量较差、心理压力大,导致健康状况不良[16-19]。因此,要大力促进少数民族中老年流动人口社会融合体系建设:各流入地政府要深入贯彻国家“十四五”新型城镇化实施方案,切实研究少数民族群众到城市就创业发展的优惠政策特别是金融扶持政策,鼓励以特色产业立足城市发展的少数民族人口更多走向城市,在良好的就业、营商环境中助力流入地经济发展,同时提高自身经济、生活融合程度;其次,要不间断的落实流动人口素质教育培训,加强人力资本投入,加大对流动人口安全生产、防范诈骗、劳动用工、子女就学、医疗保障及汉语言等方面的培训,使其实现更高程度文化融合;最后,要鼓励少数民族流动人口积极参与社交活动,强化其身份认同,落实好照顾少数民族同胞的福利和举措,使其充满对流入地的归属感和获得感,提高心理融合。

3.3 少数民族中老年流动人口慢性病患病率低,但影响健康状况可能性高

本研究中,总体慢性病患病率19.3%,高血压和糖尿病患病率分别为14.5%和2.9%,高血压和糖尿病的共患率为1.9%。低于李亚杰、李剑波[20]等人的研究所显示的2017年中国老年流动人口高血压和糖尿病患病率及共患率(31.92%、9.55%、 5.40%),同时也低于我国普通老年人口的高血压和糖尿病患病率调查结果 ( 39.30%和20.20%)。究其原因:①45~60岁的中年群体慢病患病率低;②健康状况较差的少数民族中老年留居家乡,身体相对健康的则在外流动;③流动的少数民族中老年可能由于经济水平有限或健康理念缺失而选择个体诊所或药店等非正规的医疗机构,并且不愿体检和就诊,从而导致慢性病检出率低[21-22]。但是不可忽视的是,慢性病是中老年健康状况的重要影响因素,本研究也显示出同样的结果[23-24]。

3.4 少数民族中老年流动人口健康教育工作亟待加强

本研究中,被调查对象接受健康教育平均得分3.56±3.44,有 893(32.22%)的少数民族中老年流动人口在被调查时过去一年内未接受任何一种类型的健康教育,总体健康教育接受情况较差。通径分析结果表明,健康教育接受情况是少数民族中老年流动人口健康状况的第二直接影响因素,直接效应0.083,但却不受被调查对象的重视。

3.5 关注流动人口最大健康隐患,医防融合开展慢病管理与健康教育

针对慢病及健康教育缺失对被调查对象健康状况的影响,提出建议如下:一方面,要不断加强各地流动人口基本公共卫生服务均等化示范点建设,抓好流动人口调查研究和摸排,引入“医防融合”理念加强对慢病流动人口的慢病管理,依托社区健康服务体系对慢性病高危人群进行疾病筛查和健康管理,对高血压、糖尿病等慢性病患者进行疾病管理,通过预防和门诊的融合降低慢性病发病率和患者早死率,提高生活质量;另一方面,通过宣传与健康教育鼓励其充分利用健康管理服务,践行健康生活方式,针对高龄流动人口尽量开展以家庭为单位的健康教育,并依托村委会、居委会在辖区内设置健康知识宣传点、流动人群公共卫生建设屋[25-26],加强对辖区内流动人口的健康管理服务。

4 小结

综上,针对我国少数民族中老年流动人口存在社会融合度较低、接受健康教育程度较差,受慢性病侵袭并且长期流动影响其健康状况等问题,应促进其社会融合体系建设,重点关注慢性病对其健康的影响,加强健康教育覆盖面和强度,增强其健康素养,以期改善少数民族中老年流动人口的健康状况。