融合教育背景下自闭症儿童社会适应能力提升的个案研究

周春蕾 上海市闵行区平阳小学

本文以一名普校融合背景下的自闭症儿童为例,阐述普通学校营造融合氛围,积极推进班级融合文化创建的做法,并在原有学校综合实践活动课程体系中,建构融合式的综合活动课程——特设课程,打造多元的融合教师团队,建立闵行区第一所授牌的阳光助教工作室,实施对该儿童社会适应能力干预。研究结果能为普通学校融合文化营造、师资培训、课程建设提供一种思路。

一、个案基本情况

自闭症儿童HH,男,2008 年1 月出生,2013 年4 月经上海市精神卫生中心诊断为儿童孤独症。2015 年3月,在复旦大学附属儿科医院儿保科作了韦氏儿童智力测验量表评估;9 月,以适龄儿童身份进入我校就读。2017 年3 月,经监护人同意,在闵行区特殊教育指导中心牵头下,由有关权威医疗鉴定机构免费进行评估,区残疾儿童入学鉴定委员会提出反馈意见:同意随班就读。2020年9月,顺利进入中学学习。

二、个案评估情况

HH 是我校接触的第一个自闭症孩子。初入学时,评估表显示他的社会适应能力为“重度不适应”(见表1)。我们尝试在学校已有的“阳光谷”班级文化的基础上,结合家庭教育指导推动自闭症孩子的社会适应能力发展。

表1 HH入学评估情况汇总

三、干预实施过程

(一)融合氛围“零差异”让爱无界

1.依托“阳光谷”班级文化,开展班主任培训

班主任自身对融合文化的认识、专业背景对融合文化的创建至关重要。学校在随班就读儿童班级班主任的安排方面非常慎重,选择“阳光谷”班级文化创建利于融合且有着特殊教育背景、学习主动性强的老师担任HH的班主任。

2.安排家长进课堂陪伴,推动同伴悦纳

根据HH的实际情况,安排家长进课堂,家校协同,关注HH在校的表现和行为举止,防止出现突发事件。家校共育的模式也从多方面教会班级其他孩子和家长正确地和自闭症儿童交流的方式方法,让大家都能悦纳他。

3.借助“助学小伙伴”互动,做好转衔预准备

一开始,HH 坐在教室后排,方便妈妈陪读指导,后来妈妈可以离开,由“助学小伙伴”坐在身边。这样的方式不但增进了他的言语与交往的能力,还为今后中小转衔打下良好的融合基础。

(二)特设课程“双对接”让爱传递

1.家长工作室成员加入特设课程的教学,打通学校与家庭的教育壁垒

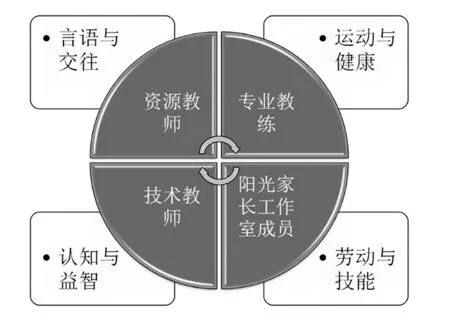

依托学校综合实践活动课程体系,融合式的综合活动课程,特设课程开发了四个领域的课程以及主题任务式活动。课程围绕特殊学生“纵向发展,融入社会”的学习宗旨,第一阶段教授四大板块主题课程,这些课程的学习内容指向性明确,在实施时需要任课教师开展一对一的训课或一对多的小组课。第二阶段的主题任务式活动,是对于前期学习的活动评价。(如图1 所示)

图1 平阳小学特设课程结构图

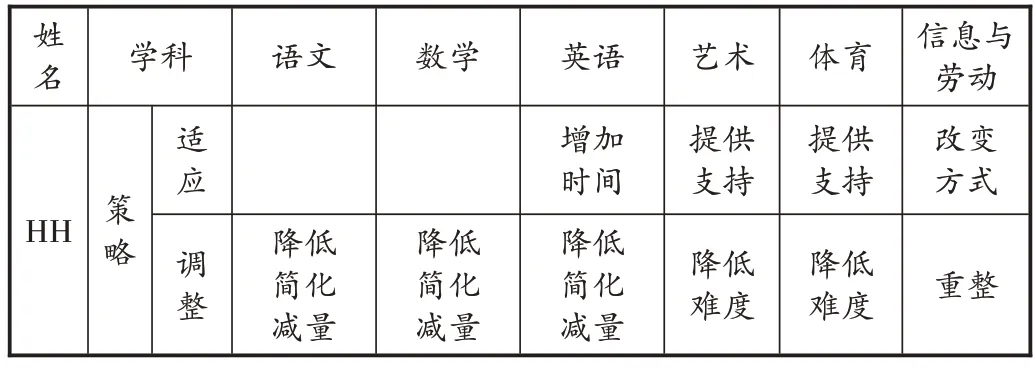

学校组建了资源教师、技术教师、专业教练、阳光家长助教工作室家长辅导员在内的特设课程教研组团队,四位教师分别教学四个领域课程,持续提供技术支持和跟进式指导(如图2 所示)。同时,依托区级主题式教研活动,进行共建课程的区域辐射。家长辅导员既是家长,也是老师,形成家校融合、技术支持对接。

图2 平阳小学特设课程任课教师队伍架构图

2.家长工作室成员加入特设课程的教学,促进学习与生活的技能融通

作为一个自闭症儿童的母亲,HH 妈妈经历过所有一个特殊学生的家长都经历过的事情,所以她作为特设课程任课教师之一,在课堂上的指导和课后的交流对特殊孩子家长有极大的指导性。

劳动与技能课程内容很贴近生活。如:过马路时看红绿灯,增强了安全意识,锻炼了学生出行能力;做水果拼盘的过程中学习了洗、剥、切、摆等生活技能;菜市场买菜,从考虑需要购买的食材、选择购买地点、挑选装袋称量、与售货员沟通付款等,学会了把课堂学到的各项技能迁移应用到现实场景中,解决真实的生活问题。

教学“劳动与技能”板块,通过真实场景模拟、示范性指导,培养孩子独立生活能力的意识,使家长掌握训练孩子自理能力的方法,促使孩子掌握一定的生活技能,为将来融入社会奠基。

(三)特殊教育“双引流”让爱“无碍”

小学是幼小转衔、中小转衔的教育过渡结合部,衔接过渡的成功与否对教育质量影响很大。幼儿园、小学、中学各自独立,学校、教师、学生之间几乎没有往来。随班就读学生进入一个全新的陌生的环境学习很难适应。

因此,根据区特教中心的要求,学校逐年完善随班就读管理档案,为随班就读中小衔接工作提供了有效的依据。为了让随班就读学生能更快更好地适应普通中学的课程,我们根据学生在各学科的学习能力适应性,做出调整安排,教师在班集体中实施分层教学并落实个别化教育。(见表2)

表2 HH基础型课程分层教学调整要求

学校坚持学评融合,除了学科阶段评价、日常作业、作品等,和普通学生的课程评价一致。特设课程还建立学生个人成长档案,重视综合素质的发展,尤其是主题活动过程性评价,包括活动参与态度、合作与实践等能力的发展、融合活动成效等。注意形成性评价与终结性评价的结合,不仅关注学生获得了什么,而且详细记录学生参加了哪些活动、投入的程度如何、在活动中有怎样表现和有哪些进步等情况。动态观察学生在学习过程中的表现,细心了解学生内心活动的变化,记录学生的每一点进步。评价主体从单向转为多向,以自评和互评的形式,使评价成为学生、教师、家长、管理者、社区和专家等共同参与、交互作用的评价制度,以多渠道的反馈信息促进学生的发展。

四、融合实践成效

(一)儿童融合教育发展情况良好

HH 小学毕业时再次评估的数据表明,在学校融合教育推进过程中,HH 的社会适应能力为“边缘”。在家校共育、中心支持的背景下,HH 发展自己艺术方面的特长,特别在绘画方面展现出了极强的才能,获得全国中小学生绘画作品比赛一等奖、社会艺术水平考级钢琴五级证书和漫画八级证书。(见表3)

表3 HH中小转衔评估情况汇总

(二)学校融合教育的发展迈上新征程

1.融合教育探索推动家校共合作共成长

HH 的故事《自闭症儿童求学样本:被上海一小学接纳,他和同学都学会关爱》被澎湃新闻、上海教育等多家媒体报道,引起了社会对特殊学生的关注。近年来,先后有10 名随班就读学生都顺利进入对口初中继续学习,有5 名家长加入阳光助教家长工作室,促进了家长自主参与学校教育教学管理,拓宽了家校之间沟通的渠道,使家长成为真正意义上“家校合作、家校互动”的实施者。

2.融合教育探索促进学校形成独特的校园文化

学校被评为“闵行区融合教育示范校”,参与了市级随班就读特设课题“随班就读课程设置与实施研究项目”;2021 年,学校成为闵行区“星空工作室”团队成员之一;课题“普通学校实施融合教育的策略研究”已结题,研究过程中,6 位随班就读的教师撰写的案例获奖;至今已有42 位教师参与到随班就读教学研究中,占全校教师数量的62.5%。科研导行,不仅扎实有效地提升了学校办学品质,让每个随班就读孩子能够更好地在我们学校的“阳光”下快乐成长,也为我校提供了很好的区域交流渠道,先后在区特教幼小衔接会议、市教委教研室随班就读课程计划编制研训交流活动、市特教论坛交流活动中给予其他普通学校经验分享与辐射引领,惠及更多的特殊学生,推进了全区随班就读工作的研究。

3.融合教育探索完善学校综合实践活动课程体系

学校积极开展“融合教育”课程实践,在市特殊教育课题引领下,构建了《XX小学特设课程》体系,成立了特设课程教研组,任课教师与特设课程教师定期进行研讨,不仅定位于缺陷补偿,更重要的是开发潜能。我校还制定了课程制度,把融合教育的理念融进学校整体工作中,各部门在制定工作计划中,也要考虑特殊学生适应社会的需求,合理制订计划,以便营造融合教育大环境,真正做到特殊教育全方位融合。

根据《上海市特殊教育三年行动计划(2022—2024年)》文件精神,我校在融合教育持续推进中,会更注重激发教师对教育公平与质量的再认识,将以“本土化”为载体的校园文化环境,以“校本化”为亮点的课程体系,凸显“好玩的课程”——游戏里Walking、童话里Walking、纸创里Walking、布创里Walking、木创里Walking 的深度实践和融合延展,为特殊儿童的综合素养发展开拓新的局面。随着校园文化的横向建构、纵深发展,致力“阳光谷”活动系列的设计与班级文化建设,把融合教育和立德树人、师德培育紧密结合起来,把融合教育做成有温度的教育,真正实现教育的公平。

——基于“渐进主义模式”的分析