短视频创作者虚拟空间对地理空间的依赖性探究

——以哔哩哔哩弹幕网为例

韦 祎,程思琪,张馨月,朱华晟

(北京师范大学 地理科学学部,北京 100875)

随着社会经济和数字技术的持续发展,中国以互联网为基础的数字产业增长快速(中华人民共和国文化和旅游部,2017;马述忠 等,2018)。作为重要的数字产业部门,数字影音产业也呈现势不可挡的发展态势(肖宇 等,2018)。其中,短视频具有娱乐性高、门槛低的特点,迅速被广大群众接受,并逐渐形成以抖音、快手、哔哩哔哩弹幕网三大平台为代表的中国短视频产业发展格局(徐绮雯,2021)。相较于传统经济,包括短视频行业在内的数字经济显示更强的区位灵活性,日益完善的信息技术网络缩短了不同主体间的时空距离,构建了一个有别于地理空间的虚拟交流网络(Rainie and Wellman, 2012)。其结果是否意味着虚拟空间对地理空间的依赖性在不断减弱?这个话题又再度被热议。研究认为虚拟空间有别于地理空间,但同时两者之间存在一定互动、依存关系。多数研究从宏观、理论层面解析虚拟空间中的地理内涵,缺少对两类空间属性的比较、以及分部门或分领域的案例分析(张楠楠 等,2002;龚建华 等,2010)。基于此,本文以短视频创作者为研究对象,试图为回答这个问题提供新的事实依据。

1 文献概述

在互联网快速兴起的背景下,用户能参与互联网虚拟社区的互动,并通过各种交互行为构建互联网社区网络(丁飞,2010)。相对于人类生存活动所在的现实空间或地理空间,这些以互联网、广域网为基础形成的社区网络属于“虚拟空间”范畴。虚拟空间虽然与人类活动高度相关(Kitchin,1998),且以地理空间为基础(冯健 等,2021),但当它脱离地理位置时,实际上是“反空间”的,相较地理空间灵活性更强(Albanna et al., 2016),它既不是地理空间的简单模仿,也不能完全取代地理空间的功能(张楠楠 等,2002)。两类空间之间的相互依赖关系成为地理学研究的重要议题。已有研究认为,虚拟空间是现实地理环境的表达、模拟、延伸与超越(龚建华 等,2010),但也会对地理空间产生作用,进而引起地理空间的变化。例如,社交媒体可以将虚拟流动转移到城市中人口的流动,这就为研究者提供了重要依据,可以将地理空间中的城市人口流动作为社交媒体平台中虚拟空间的流动关系来研究(Mahsa and Ehsan, 2022)。因此,信息社会的城市空间被看作是一种地理空间与虚拟空间相互依存、相互交织的复合式空间(张楠楠 等,2002)。

新一代数字技术的迅猛发展带来更加多元化的虚拟空间,其中的内容生产及消费活动与地理空间的关系变得更加复杂。而且,在虚拟空间中,各类用户之间的互动属于内容供给与输出的一部分,在很大程度上突破时空的限制,还带来新的社会结构关系(常晓猛,2014)。基于社会网络结构分析的研究显示,该类虚拟空间在网络结构上呈现非均衡性,头部内容生产者之间的联系更为紧密,并存在层级化或断裂性的关系(霍丽丽 等,2021);若将单个生产者的虚拟网络位置投射到地理空间上,则存在显著的地区差异性(孙厚权 等,2014)。然而,由于缺少将两类空间属性参数比较分析的研究,因此该类研究缺少富有地理学意义的结论或观点。

相较于简单的互联网互动社区,近年来迅速崛起的短视频平台集内容创作、传播平台以及社交生态于一体(王烁,2022)。随着短视频行业的发展,短视频创作者数量不断增加,并在地理空间中形成一定分布格局(黄楚新 等,2020),虚拟空间与地理空间的互动影响层次性更强。首先,作为具身化生产和体验的媒介,短视频内容创作突出身体、物理空间、感官体验,并且能使人的感官融入城市物理空间,因而具有地理空间价值(孙玮,2020)。其次,短视频创作者所处的地理位置、区域特征以及他们在地理上的互动影响创作者的创作类型与具体内容。而且,短视频创作者在具有差异化的创作需求驱动下,也可能主动选择新的地理空间。另外,短视频作为媒介将位置从城市物理空间中剥离、移动,使其虚幻化(Giddens, 1991),其丰富多元的视频内容和虚拟化的单位个体互动方式,建构出一个虚拟化的沉浸式空间。这样的虚拟空间允许短视频创作者进入,进行作品传播与创作联动,并不断向人们所处的现实物理空间延伸(王文静,2022)。尤其短视频产业链日益完善,出现团队协作和公司经营等运营模式,不断将线上产品和服务向线下延伸,促使虚拟空间与地理空间之间的联系不断增强。随着越来越多的大众参与短视频创作,以及高内容质量的头部短视频创作者(指播放量在百万以上,已形成一定粉丝规模和IP影响力的短视频创作者)不断涌现,无论是公开的还是相对隐私的生活空间都逐渐在短视频虚拟空间中得到展演(孔晨光,2022),既将短视频创作和互动召回到地理空间,还促进地理空间与虚拟空间的融合。基于城市景观制作的短视频内容不仅受到本地居民关注,同时还增强了非本地观众的互动意识与旅游意愿(梁金凤,2019),大大提高了游客进入该地地理空间的意愿,城市印象在大众生产与传播的影像中得以体现(邓元兵 等,2021)。同时有研究表明,城市对社交媒体的响应和实施能力将对当地的旅游吸引力产生显著影响(Marchesani et al., 2024)。尽管数字技术的升级促使地理空间与虚拟空间的讨论不断深入,但目前多数研究从宏观、理论层面诠释虚拟空间中的地理内涵。而以细分产业为基础,通过度量刻画两类空间的特征属性,分析虚拟空间与地理空间的相互关联或依赖关系的研究较少。因此,本研究结合短视频产业,综合构建短视频创作者地理空间与虚拟空间属性的系列参数,并运用相关性分析和社会网络分析,分析短视频创作者的两类空间属性之间的关系,以探究地理空间属性对虚拟空间建构的影响,即虚拟空间对地理空间的依赖性。以期对地理空间和虚拟空间的关系研究作出边际贡献。

2 数据、指标与方法

2.1 数据获取

本研究聚焦的短视频平台为中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频网站哔哩哔哩弹幕网(以下简称“B 站”),选择依据包括2 点:1)根据B 站2022年发布的第四季度财报,其月均活跃用户已达3.26 亿人次,日均活跃用户达9 280 万人次(新浪科技,2023),在中国短视频市场中占有重要地位。2)B 站PUGV(Professional User Generated Video,专业用户创作视频)内容品类的蓬勃发展,使之与抖音、快手等附加众多直播带货、广告短视频的平台不同,在短视频生产方面更为专业化、流程化。考虑到数据获取的可行性,本研究对象为2018—2021 年B 站官方评定的头部创作者“年度百大UP主”(以下简称“UP主”),UP主虽数量较少,但产出了众多高质量视频作品,在创作性、影响力、专业性方面受到B站官方的认可;此外,UP主的创作活动与过程涉及拍摄、运营等环节,需要一定人员、产业、资本以及地方(政策)环境的支持,能反映其所在城市的短视频行业活跃度和发展基础。受可得数据限制的影响,目前以UP 主为对象的相关研究均基于有限样本进行分析(霍丽丽 等,2021;高志立 等,2021)。

首先利用B 站平台检索出2018—2021 年UP 主名单,剔除不同年份被重复评定的创作者后剩余250人。之后,利用Python获取“百大UP主”名单中UP 主B 站主页公开信息(包括UID、IP 地址、粉丝数量)和该群体2018—2021年发布视频的视频页面公开基本信息(包括视频播放量、弹幕量、评论数、收藏人数、投币数、转发人数、点赞数、视频数等,信息示例见表1),并通过人工搜集整理“百大UP主”之间的合作联动情况(与其他“百大UP”主合作创作短视频数量,以视频页面的合作创作为标志)。最后,剔除IP 地址无法精确到地级市的UP 主。同时,考虑到B 站在国外及港澳台地区普及率较低,UP 主数据难以代表该类区域短视频创作、发展情况,因此剔除IP 地址位于国外及港澳台地区的UP 主。最终剩余有效研究对象共223人。

2.2 指标选择与量化

2.2.1 虚拟空间 本研究聚焦以UP 主发布短视频为主要活动的虚拟空间,通过UP 主在该虚拟空间中的影响力和中心度属性,定义每位UP 主在该空间的“位置”。

影响力主要描述UP 主在该虚拟空间的知名度高低和流量大小。以高志立等(2021)的评价体系为基础,结合本研究各UP 主信息,保留视频量(Count)、喜爱度(Fond)、互动性(Interaction)3个维度(由于收集视频量数据时对应的发布时间会被限制,同时视频量可以表征UP主更新频率信息,因而剔除“更新频率”这一维度),并结合所得数据的特征对二级指标进行取舍;此外,在对高志立等的评分体系进行归一化与取整处理的同时,考虑到“年度百大UP 主”群体中粉丝数量存在较大差异,适当增大UP 主粉丝数指标的权重,最终得到本研究影响力评分体系(表2)。其中,视频量为各UP 主在2018—2021 年发布的视频数量;喜爱度侧重观众对短视频及其创作者的喜爱、关注程度,由UP主粉丝数量、视频点赞数等信息加权计算得到;互动性侧重短视频激发观众输出自身观点与感受的强度,由视频评论量与弹幕量加权计算得到。

表2 B站UP主影响力指标Table 2 Influence index of uploaders in Bilibili

根据全体UP 主影响力得分(式1),运用自然断点法将其分为6个影响力等级(levelif)。

式中:Influence 为UP 主影响力得分;wci为视频量下各二级指标对应权重;Count 为视频量下各二级指标对应值;wfi为喜爱度下各二级指标对应权重;Fondi为喜爱度下各二级指标对应值;wii为互动性下各二级指标对应权重;Interactioni为互动性下各二级指标对应值。

中心度(Centralityv)描述该虚拟空间中UP 主与其他UP 主之间的互动情况,包括共同创作、转发对方视频、在其他UP 主视频下评论等。考虑到广告商投放广告的合作形式与创作者之间联动合作行为存在差异,本研究只关注2个及以上关联UP主之间的联动,即共同创作。中心度参考已有研究通过社会网络分析(周克,2019),在UP主互联网络中求解UP 主中心度,并采用接近性中心度计算方法,某个UP 主的中心度为到其他所有结点最短距离均值的倒数:

式中:Centralityvi为UP 主i在全部UP 主互连网络中的中心度;N为UP 主互连网络中的结点数量;weightij为UP 主i与UP 主j之间的最短虚拟距离。

2.2.2 地理空间 选取UP 主在地理空间中的部分属性:地理位置(确定其他地理空间变量的基本属性)、地理等级(levelct)、地理可达性(Centralityg),衡量UP主在地理空间中的属性,并进一步研究虚拟空间与地理空间的关系。

地理位置依托研究对象IP地址,精确到地级市尺度。地理等级根据国务院(2014)印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》,以城区常住人口为统计口径,将研究对象所在的39个城市划分为6个等级(表3)。将研究对象城市等级作为其地理等级,以研究地理空间位置的经济发展水平差异对其创作的影响。地理可达性描述UP主在地理空间中与其他UP主实际接触的便利程度,通过UP 主所处地级市在城市间高铁网络中的中心度确定该UP 主的地理可达性。采用社会网络分析,计算各个城市在地理网络中的接近性中心度,表征该城市在地理网络的地理可达性。

表3 研究对象所在城市等级划分Table 3 Classification of cities where research objects are located

2.3 研究方法

2.3.1 相关分析 利用已定义的UP 主地理等级与影响力等级,求取二者的斯皮尔曼相关系数r,进行相关性研究。以探究UP 主所在城市经济发展水平是否对其短视频创作产生的虚拟影响力存在约束。斯皮尔曼相关系数为:

式中:leveifi为某UP 主影响力等级;levelcti为该UP主地理等级;n为UP 主数量。当r∈(0, 1]时表示二者具有正相关关系,越接近1 正相关程度越强,说明更高的城市等级对UP 主影响力具有正向推动促进作用;当r∈ [-1, 0) 时表示二者具有负相关关系,越接近-1负相关程度越强,说明城市经济发展水平对UP主影响力具有反向抑制作用;当r接近0时,表示二者相关程度不明显,即地理等级对UP主影响力等级约束作用不明显。

2.3.2 社会网络分析 参考运用网络分析的相关研究(霍丽丽 等,2021),使用中心度衡量UP主在群体中的互联情况:一个UP主与其他UP主的合作广度越大、频次越高,该UP 主越处于互联网络的中心位置,其中心度也越高。根据UP 主群体间的联动数据,以UP 主为结点(NodeUP),以与该UP 主之间的联动为边(EdgeUP),根据2 个UP 主之间的联动次数(t)计算边的距离权重(weightUP),从而建立UP 主互联网络,并通过网络分析方法,计算UP主在互联网络中的中心度(C)。

将同一城市的UP主作为一个整体,类比UP主互联网络,从城市层面建立城市虚拟互联网络和地理网络:虚拟互联网络以存在UP 主的城市为结点(Nodecity),城市中UP 主群体之间的联动为边(Edgecity),根据2个城市UP主群体之间的联动次数(t)计算边的距离权重(weightcity);地理网络以存在UP 主的城市为结点(Nodeg),城市之间高铁交通联系为边(Edgeg),两城市之间的高铁通行时间为边的权重(weightg)。

2.3.3 V2R 指数构建 在城市虚拟互联网络中,以单个城市为基准,构建V2R指数以进一步衡量城市间虚拟距离与地理距离的关系。

首先,对城市之间虚拟网络距离weightcity、地理距离dist进行标准化处理:

式中:xz为标准化后结果;x为需要进行标准化处理的数据;xmin为需要进行标准化处理的数据序列中的最小值,xmax为最大值。该处分别对城市之间虚拟距离weightcity和地理距离dist进行标准化处理。

之后,建立指数V2R:

式中:weightcz为标准化后的虚拟网络距离;distz为标准化后的地理距离。

当V2R<0 时,该边在地理空间中的距离更远,即构成该边的两城市虽在地理空间中距离较远,但在虚拟互联网络中的联系较频繁;当V2R>0时,该边在虚拟互联网络中的距离更远,即构成该边的两城市虽在地理空间中距离较近,但在虚拟互联网络中的联系较少;当V2R=0时,该边在地理空间与虚拟互联网络中的距离相当。

3 结果分析

3.1 相关度分析

3.1.1 相关度计算结果 223位研究对象虚拟属性喜爱度、互动性、视频量与地理等级相关度计算结果分别为-0.098、0.035、-0.116,表明研究对象的虚拟属性与地理等级存在相关性,但极不显著,与假设不符。为探究原因,将UP 主数量与城市等级关系进行可视化处理(图1),发现存在25个城市均只有1 名头部UP 主的极端情况。UP 主在不同等级城市中的分布数量差异可能是导致两等级间相关性不显著的原因。

图1 UP主数量与城市等级关系Fig.1 Relationship between number of uploaders and level of city

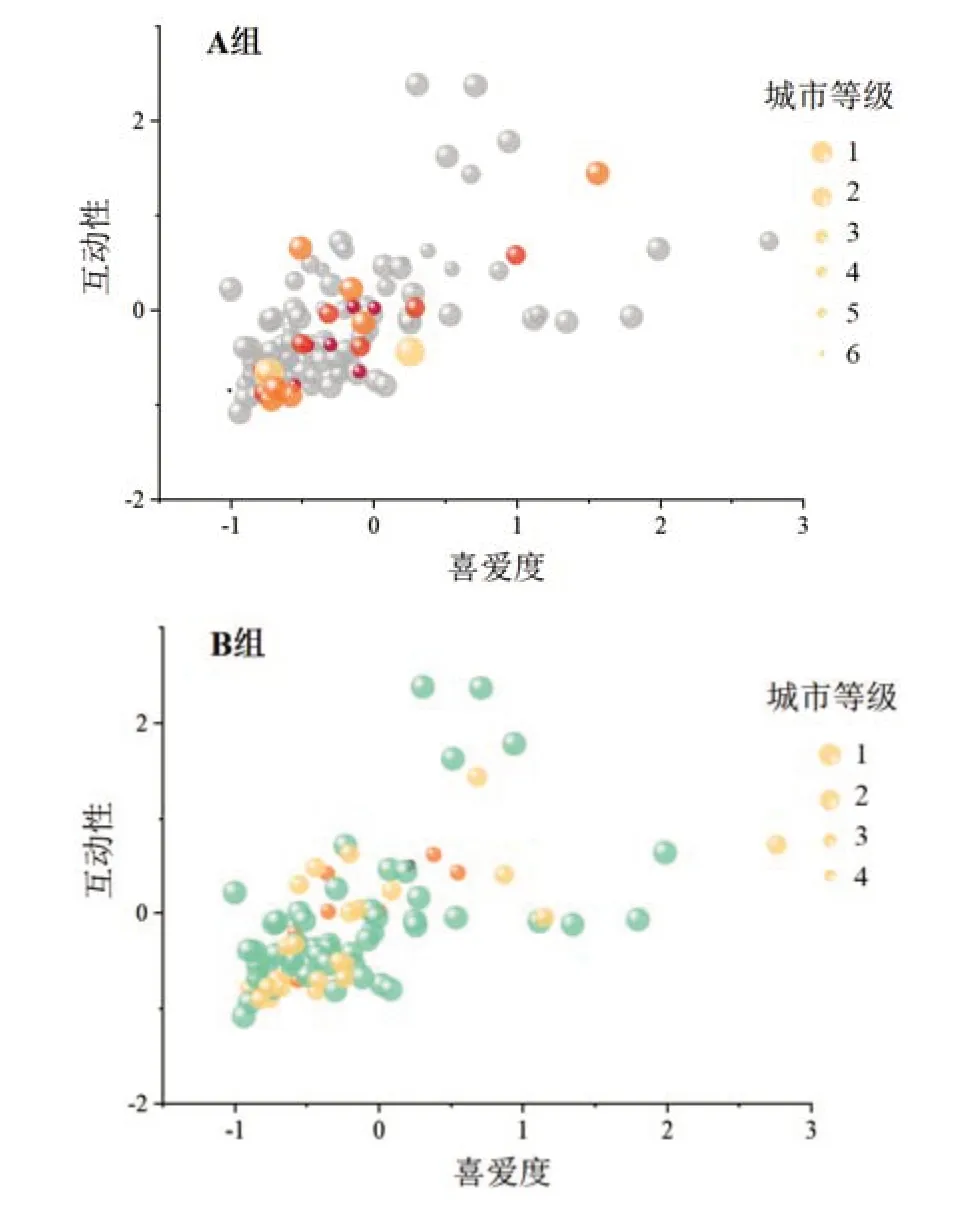

3.1.2 研究对象分组与分析结果 为降低不同城市中研究对象的数量差异对两等级相关性讨论造成的干扰,将研究涉及的40座城市根据其包含的UP主数量分为3组,各组主要分析目标具有差异。其中,认为只包含1位UP主的城市具有一定共同特征,将其列为A 组,共25 个,用以分析城市等级对应UP主等级关系;包含2~20位UP主的城市为B 组,共12 个,用以分析不同等级城市内部UP 主等级变化规律;包含38 位UP 主的北京和包含73 位UP 主的上海共同列为C 组,聚焦高等级城市内部UP 主等级分布情况。假设UP 主数量将导致各城市存在性质差异,各组内部变化规律具有同一性。由于B组城市数量和UP 主数量对应关系更丰富,利于展现UP 主的地理等级与其在虚拟空间中的影响力等级间的变化规律,因此以B 组为基准组,对3 组城市所包含的UP 主影响力等级变化进行组内与组间的对比分析。

由前期分析结果可知,UP 主发布视频数量对其虚拟等级的表达效果最差,因此仅以UP 主喜爱度为横轴,互动性为纵轴,以标准化处理后的虚拟指标值为坐标,建立UP 主虚拟属性变化空间。首先,对含2~20名UP主的基准组B 组进行相关性分析(图2)。B 组共包含研究对象88 名,其中共51名位于超大城市,26名位于特大城市,9名位于Ⅰ型大城市,2名位于Ⅱ型大城市。B组UP主虚拟属性喜爱度、互动性与地理等级相关度计算结果分别为-0.187、-0.007,呈现更明显的负相关关系。结合图2可知,位于超大城市的UP主数量更多,且呈现虚拟等级框架跨度大、影响力等级领先的特点,说明超大城市良好地包容了不同虚拟等级的UP 主。而特大城市、Ⅰ型大城市和Ⅱ型大城市的UP 主喜爱度与互动性变化范围随城市等级下降而逐渐缩减。城市规模越大,城市内UP 主影响力等级范围越广,分布越分散。

图2 A组和B组城市UP主影响力等级分布Fig.2 Influence level distribution of uploaders in cities of group A and group B

以B组为基准,参照分析仅含1名头部UP主的A组城市两等级相关性规律(见图2)。A组城市共包含25名UP主,其中1名位于超大城市,5名位于特大城市,各有9、7、3名位于Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市和小城市,分布囊括规模体系为中、大等级城市。A 组UP 主虚拟属性喜爱度、互动性与地理等级相关度计算结果分别为0.185、0.351,呈现较明显的正相关关系。首先,A 组UP 主中虽然存在虚拟等级较高的极少数个例,但相对B组整体水平较低、影响力等级变化范围较小(见图2),符合在B组研究中得出的基础结论。其中虚拟等级综合坐标最高的UP 主是位于河北省保定市的“手工耿”,虽然在虚拟等级方面较A 组表现出一定的突破性,但其原创短视频内容具有浓厚的本地乡土特色,其短视频内容和粉丝吸引机制与所在城市联系紧密。

当k≤10时,计算值为模型值,用于检验模型是否正确。当检验模型正确时,取k>10,就可对未来进行预测。

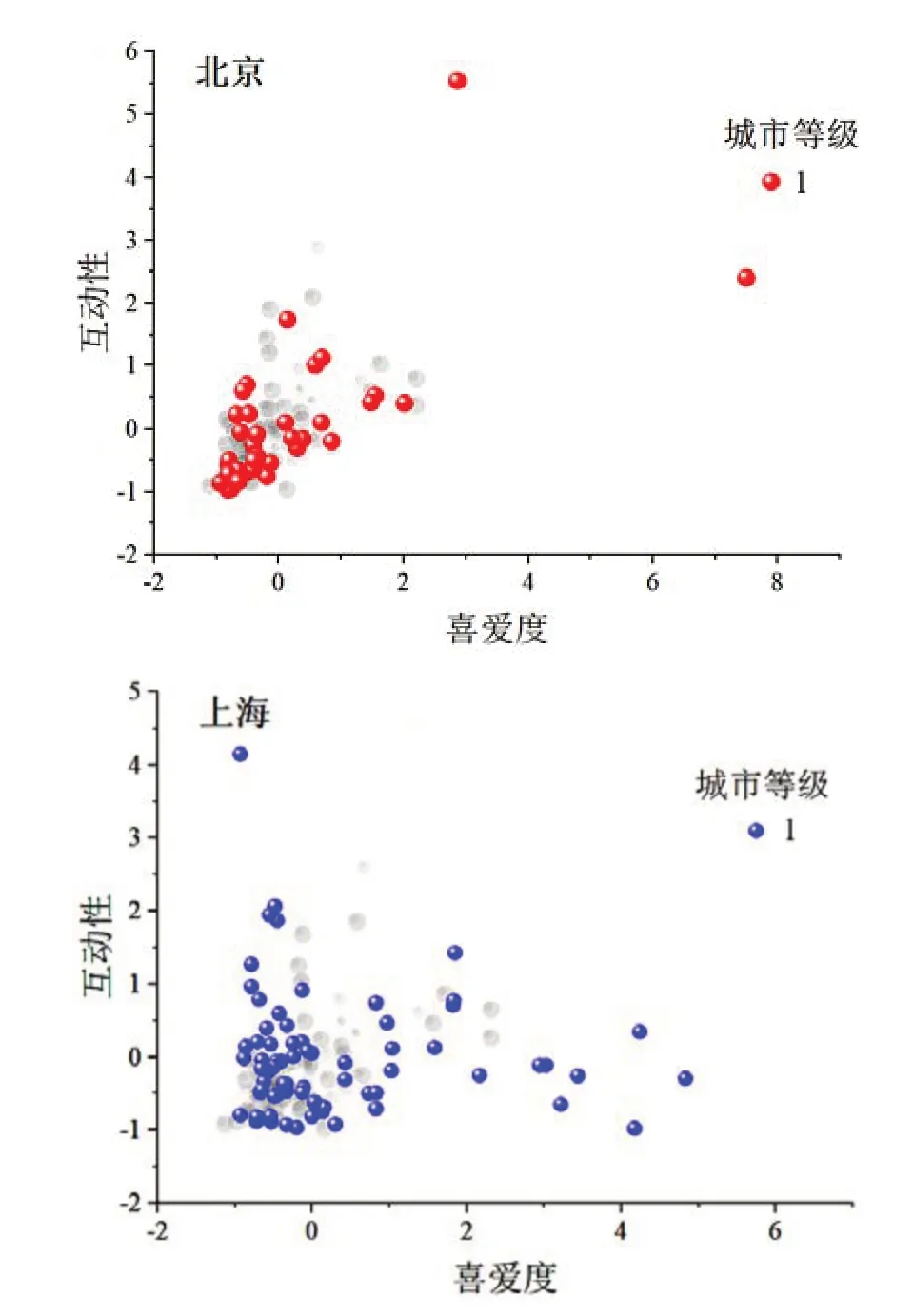

同理对C 组进行分析,该组城市为包含38 位UP主的北京与包含73位UP主的上海(图3)。C组城市中UP 主与基准组B 组的两等级相关性规律相符,同时C 组最头部UP 主虚拟等级坐标远大于其他UP主,最头部UP主虚拟等级领先性显著。北京和上海作为中国发展最快、最具代表性的超大城市,为各影响力水平较高的UP主提供了发展环境,在短视频行业发展方面展现可观前景。

图3 C组城市(北京、上海)UP主虚拟等级分布Fig.3 Influence level distribution of uploaders in cities of group C( Beijing, Shanghai)

综上所述,在UP 虚拟等级与地理等级相关性方面存在以下规律:1)不同等级城市中,UP主影响力等级分布情况存在差异,城市规模越大、等级越高,UP主影响力等级分布范围越分散,如北京、上海中有若干UP 主影响力等级明显高于基准组;2)高等级头部UP主多位于超大城市,等级较低的城市极少出现高等级头部UP 主,可能与城市经济发展基础、短视频创作氛围有关;3)虽然虚拟网络平台在一定程度上可为UP 主突破地理限制吸引粉丝量赋能,但其影响力等级的高低与变化范围仍难脱离地理空间中城市等级的影响。

3.2 中心度分析

3.2.1 UP 主虚拟空间网络的地理空间映射 为进一步探究短视频创作者虚拟网络是否与地理距离、城市等级等属性有关,将UP 主虚拟空间网络在地理空间进行映射。聚焦重点的头部UP 主,以地级市为单位进行更小尺度的分析。考虑到UP 主相较于活跃用户具有创作属性,在创作过程中存在联动行为,因此,以视频创作中涉及的联动行为为基础进行虚拟网络构建。首先,关注UP 主虚拟网络结点,比较头部UP 主联动中心度与其在地理空间中对应城市的中心度(图4),发现UP 主所在城市中心度与UP 主在虚拟互联网络中的中心度没有明显的相关关系。推测是所采用的研究方法使位于同一城市的UP 主地理中心度相同,但相同地理中心度的UP主的虚拟中心度集中趋势弱。

图4 UP主虚拟互联网中心度与所在城市地理空间中心度Fig.4 Virtual centrality and geospatial centrality of uploaders

因此,就UP 主虚拟空间网络结点方面,并未表现出与地理空间中的城市中心度相对应。初步推测,短视频平台为UP主之间的联动提供虚拟空间,可在一定程度上削弱地理空间中实际城市距离对UP主间联动合作的阻碍。

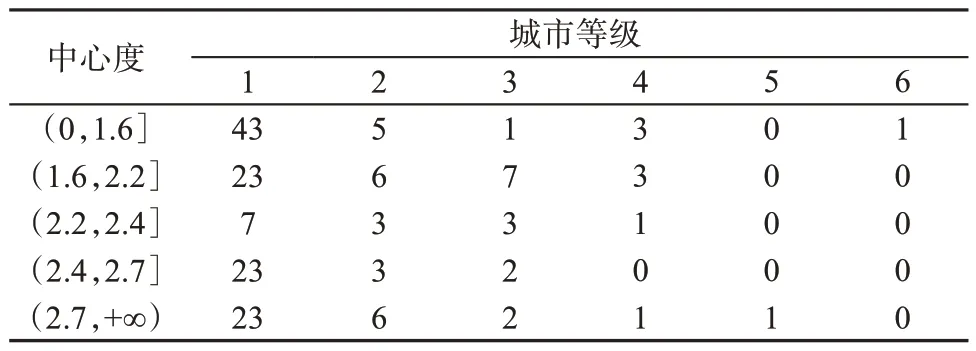

考虑UP主虚拟空间网络中各结点之间的联系,对研究涉及的全体UP 主间联动所形成的虚拟互联网络进行可视化,求解各UP主中心度分布(表4),并对UP 主联动网络进行子网络拆解。在拆解过程中,认为单次联动的发生具有一定偶然性,不能代表联动UP 主之间稳定的合作关系。因此,设定联动阈值为1,即当UP主之间联动次数≤1时,认为两位UP 主之间联系不紧密,删除相应连结;当联动次数>1时,保留连结。最终得到若干联动子网络,和若干未形成联动子网络的UP主(图5)。

图5 UP主虚拟网络示意图(a)与拆分后UP主虚拟子网络(b)Fig.5 Virtual network of uploaders (a) and virtual subnetwork of uploaders (b)

表4 不同城市等级中UP主中心度分布Table 4 Distribution of uploaders' centrality in different city levels

在同一联动子网络中,UP 主地理距离较近,甚至位于同一城市。为进一步探究UP 主联动子网络层面虚拟空间与地理空间关系,选取包含UP 主数量最多的联动子网络,并将其呈现在地理空间中(图6)。

图6 UP主数量最多的联动子网络映射至地理空间Fig.6 Largest virtual subnetwork mapping to geospatial space

最大联动子网络的中心位于上海,与该中心存在密切联系的UP 主来源于位于珠三角、成都、北京。但从UP 主数量和联动频率看,相较于跨省联动,该网络主要由上海内部UP 主之间的频繁联动构成。可见,将联系较紧密且包含一定数量UP 主的群体作为研究对象时,UP 主虚拟空间网络对地理空间的依赖性较为明显,表现为子网络多由距离较近的UP主组成,且在子网络中,地理距离越近,联动障碍越小、联动越频繁。实际上,2020年百大UP 主“力元君”曾在视频中表示,其于2018 年搬到上海定居的原因在于约50%的知名UP 主聚集在上海,在上海能结识行业人脉,与其他UP 主联动更方便。这在一定程度上反映头部UP 主群体对于上海短视频创作环境、资源的认可,并最终形成受地理空间距离因素影响较大的空间分布格局。

图7 城市虚拟互联网络映射至地理空间Fig.7 Virtual network of cities mapping to geospatial space

3.2.1小节中最大联动子网络的表现一致。以长三角地区的杭州为例,相较于与长沙之间的距离,其与位于珠三角地区的深圳在地理距离上更远,但杭州与深圳之间的联动频次明显高于其与长沙的联动频次。因此,在城市联动层面,并未表现出和城市内部一致的地理距离相关性,即距离更近的城市间的UP主联动频次不一定更多。

在城市虚拟互联网络中,4 个中心均经济发展水平较高,其中心城市北京、成都、上海、深圳地理等级均较高。为探究该网络在地理空间的映射是否与等级属性相关,分别以上海、北京为中心,将在城市虚拟互联网络中与中心城市有直接联动的部分网络映射到地理空间(图8)。分别计算网络各边V2R指数(表5),V2R指数>0为城市间UP主联动的虚拟网络距离大于地理网络距离,V2R 指数<0为联动UP主的城市间地理网络距离更大。

图8 虚拟网络结点映射位置与实际地理位置比较Fig.8 Comparison between virtual network and geospatial network of cities

表5 城市虚拟网络中与上海、北京相连城市V2R指数Table 5 V2R index of cities connected with Shanghaiand Beijing in virtual network of cities

比较城市虚拟空间网络中各结点在地理空间映射后与其实际地理位置产生的距离偏差,可以发现等级较高的城市多表现为映射后虚拟距离更近,等级较低城市则相反。如在以上海为中心的互联网络中,广州、厦门、重庆均体现为虚拟空间联动距离缩减,而淄博、唐山等则体现为虚拟空间联动距离增加。以北京为中心的互联网络规律与上海相似。经济发展水平与文化水平较高的城市,即使在地理空间中距离中心城市更远,但在虚拟空间网络中仍与中心城市联系更为紧密。因此,位于不同城市的UP主联动受地理距离影响较弱,受所在城市经济、文化发展水平影响作用显著。

综上,基于UP 主的虚拟空间互联网络表现出较强的距离相关性,其联动频次主要由地理距离决定;而在以城市为单位的虚拟空间互联网络中,地理距离主导作用减弱,城市等级决定作用增强。

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究聚焦近年来火速崛起的短视频行业,以头部短视频创作者为样本,通过对虚拟空间和地理空间的属性特征进行量化,运用斯皮尔曼相关系数及社会网络分析等方法,探讨虚拟空间对地理空间的依赖性。结果表明,以短视频行业为代表的新兴数字产业依托互联网技术构建虚拟空间,在一定程度上确实削弱减少了地理距离等真实空间要素的限制,但并不意味着虚拟空间可以脱离地理空间的约束,事实上虚拟空间对实体地理空间仍具有依赖性。具体有以下3点结论。

首先,头部短视频创作者虚拟空间等级与地理空间等级仅存在弱正相关关系。一方面,创作者的虚拟空间活动受地理空间位置的限制削弱,导致两类空间等级的相关性较弱;另一方面,高等级城市创作者的虚拟等级跨度更大,即规模较大的城市内部短视频创作者在虚拟空间流量水平上跨度更大,两者显示一定相关性。该类城市不仅能为高虚拟等级的创作者提供有利的创作、发展空间,对较低等级的创作者也更加包容,因而更具有集聚优势。

其次,头部短视频创作者虚拟空间网络关系建构具有地理邻近性和等级指向。这主要体现为同一城市内部头部短视频创作者之间的联动频率相较不同城市之间的创作者联动频率更高;同时,对于不同城市之间的创作者,其联动频率受地理距离影响因素较弱,所在城市等级的影响作用较强。虚拟空间互联网络中心均出现在经济、文化发展水平较高城市。

最后,头部短视频创作者的虚拟空间活动受其所在城市经济、文化水平等因素影响显著。高等级属性的城市经济发展领先,能为创作者提供更优质的资源和氛围,因而能吸引不同等级的头部创作者;而身处较低等级城市的创作者通过结合本土文化特色的方式,利用地理空间特性,也可以保障其创作内容的独特性与创作过程的持续性。

4.2 讨论

当前已有文献多从宏观、理论层面诠释虚拟空间中的地理内涵,本文则基于新兴的短视频产业,通过度量虚拟空间与地理空间的属性特征,定量揭示出虚拟空间与地理空间的弱正相关关系,这可以看作是对现有研究的拓展和补充。本研究既表明数字时代网络空间构建仍受到地理空间影响,证实“地方”仍具有存在意义,同时也透露基于关系、认知、偏好等因素的非地理邻近性可能对虚拟空间网络建构产生影响;而且非地理因素与地理空间属性交织共存、相互作用,可能导致两类空间关系在不同类别的城市有不同的表现。然而,这些深层机制还有待进一步讨论和检验。此外,本研究还存在3点不足。1)聚焦哔哩哔哩弹幕网头部短视频创作者,虽然这类样本具有典型性,但由于样本数量有限且缺乏体量庞大的其他类型创作者,结论是否具有广泛意义,还有待基于更多样本进行检验,以及与其他平台的对比研究。2)未关注不同类别创作者组间差异,本研究样本中属于现实生活和游戏分析类别的创作者比例较高,前者受城市环境、文化氛围等地理空间属性的影响更大。然而由于样本数量少,并未深入挖掘行业异质性带来的影响及其内在原因,未来值得进一步探讨。3)短视频创作者早期多以个体形式进行发展,但随着短视频用户规模与流量的指数增长,出现多频道网络共同经营发展的模式,对其地理空间属性和虚拟空间属性的影响值得进一步关注。