隐形矫治器设计上切牙压低量对牙根吸收的影响分析

张莹莹,王 斌,2*

(1.安徽医科大学合肥口腔临床学院/安徽医科大学第五临床医学院,安徽 合肥 230001;2.合肥市口腔医院 正畸一科,安徽 合肥 230061)

无托槽隐形矫治器是一种计算机辅助设计和制作的可摘式矫治器,相比传统的金属托槽矫治器,其最大的优势是美观和舒适,因此受到大多数患者的青睐。无托槽隐形矫治技术自2000年进入市场,在其发展早期,人们认为它是一个“妥协”的正畸矫治器,因其只适用于少量的牙齿移动,例如通过邻面去釉治疗安氏I类轻度拥挤。经过20 年的不断发展和革新,当今的隐形矫治器系统是一个“综合性”的正畸矫治器,适用于治疗较为广泛的错畸形,例如治疗深覆患者。

牙根吸收(root resorption,RR)是指在多种因素作用下牙根表面的牙骨质丧失,甚至牙本质减少的病理性过程。正畸引起的炎症性牙根吸收(orthodontically induced inflammatory root resorption,OIIRR)是正畸治疗的常见并发症之一,是多种因素共同作用的结果[1-4]。目前学者普遍认为,治疗深覆时施加压低力会增加OIIRR的风险[1,4],但压低量对切牙牙根吸收的影响尚未有定论。以往的研究表明,过多的牙根吸收可能对患者的长期口腔健康产生不良影响[5]。目前关于使用隐形矫治器压低切牙时OIIRR的研究较少,其结论仍存在争议。因此,本文旨在探究采用隐形矫治器压低切牙时压低量对牙根吸收的影响,并评价牙槽骨高度的变化,为正畸医生制定临床治疗方案时减少牙根吸收提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2020 年1 月至2022 年11 月在合肥市口腔医院正畸一科采用隐形矫治器治疗的安氏I 类深覆不拔牙患者62 例进行追踪观察。其中男28 例,女34 例,年龄范围为18-36 岁,平均年龄(27.05±4.90)岁。由于纳入研究的左右侧上颌中切牙的牙根长度没有统计学差异,我们选定左侧上颌中切牙作为研究对象。根据ClinCheck治疗方案中切牙压低的动态演示,以上颌正面模型为参照,运用操作界面的网格和叠加功能,将治疗过程分为三个阶段:治疗前(T0)、压低量1 mm时(T1)、压低量2 mm时(T2)。本研究是一项前瞻性试验,患者均签署知情同意书,研究方案已通过合肥市口腔医院伦理委员会的审查和批准(审批号:YJS20220110)。

纳入标准:(1)覆盖小于或等于4 mm的成年患者;(2)牙列轻度至中度拥挤;(3)非拔牙治疗;(4)无骨开窗、骨开裂;(5)1:2<冠根比≤1:1;(6)患者依从性好,每日佩戴矫治器≥22 h并按时复诊;(7)口腔卫生良好。

排除标准:(1)既往上颌中切牙根管治疗史或外伤史;(2)正畸治疗史;(3)颌面部外伤史;(4)先天性异常(例如上颌发育不全、唇裂和/或腭裂);(5)全身性疾病;(6)牙周附着丧失;(7)其他不明原因导致的牙根吸收。

1.2 方法

所有患者均采用无托槽隐形矫治器治疗,为了确保设计满足生物力学原理,防止在治疗过程中出现牙套脱位现象,我们在前磨牙区和磨牙区设计了水平矩形固位附件,从而抵抗前牙和双尖牙的相互作用力。根据治疗需要以及尽可能的减少切牙的唇倾,我们在上颌前牙之间均设计有0.2-0.5 mm的邻面去釉。在佩戴矫治器之前对所有患者均进行口腔卫生宣教,嘱咐患者每天佩戴矫治器的时间不少于22 h,每10 天更换下一副矫治器,每8周复诊,检查矫治器的佩戴效果。所有患者均由同一名正畸医生设计治疗方案。

1.3 测量指标

入组患者于T0、T1、T2 期由同组放射科医生拍摄锥形束CT(Cone-Beam Computed Tomography,CBCT)并记录矫治疗程,确保在矫治过程中牙根均位于牙槽骨中,将收集的CBCT数据保存为医学数字成像和通信(Digital Imaging and Communication in Medicine,DICOM)格式导入Mimics version 21.0软件(Materialise,Leuven,比利时),二维长度的测量是通过容积旋转功能重新定位CBCT图像,使其与测量的牙齿长轴对齐并选择矢状视图中上颌中切牙的最大面积图像(图1),连接唇腭侧釉牙骨质界(Cemento-enamel junction,CEJ)作参考线,根尖点到该参考线的距离为牙根长度(RL,mm),唇腭侧牙槽嵴顶到该参考线的距离作为牙槽骨高度(ABH,mm),测量牙长轴(UI)与腭平面(PP)所成角度评估牙齿倾斜度(UI-PP,°)。牙根体积是将导入的影像学资料通过阈值分割、区域增长、分割掩膜、填充根管等方法,从周围组织中分离得到牙齿的硬组织,并对观测牙进行三维重建[6](图2)。对完成上述操作的牙齿以CEJ最高点连线为界分割出牙冠和牙根(图3),并测得牙根体积(RV,mm3)。所有数据均由同一位可熟练使用软件的正畸医生测量3次,每次间隔1周,取三次测量平均值。

图1 上中切牙矢状向测量指标

图2 观测牙在矢状面、冠状面和横断面上的阈值分割

图3 以唇、腭侧CEJ 最高点的连线形成的平面分割牙冠和牙根

1.4 统计学分析

采用SPSS 26.0软件对收集的数据进行统计分析。采用Shapiro-Wilks检验和Levene检验分析各组数据的正态性和方差齐性。若数据符合正态性,用“±s”表示,采用重复测量方差分析比较组间差异;若数据不符合正态分布,用“M(Q25,Q75)”描述,采用非参数检验作显著性分析,用Friedman检验作多重比较。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 上颌中切牙的压低量对牙根吸收的影响

三个时期的牙根长度和牙根体积的数据服从正态分布且满足方差齐性,重复测量方差分析结果显示,三组数据具有统计学差异(P<0.05,表1)。其中T0期的牙根长度和牙根体积大于T1 期,且T1 期的牙根长度和牙根体积大于T2 期,这表明压低量与牙根吸收呈正相关。

表1 T0、T1 和T2 时期上颌中切牙牙根长度和牙齿唇倾度的比较(±s)

表1 T0、T1 和T2 时期上颌中切牙牙根长度和牙齿唇倾度的比较(±s)

2.2 不同治疗阶段牙齿倾斜度的变化对比

本文对三组上颌中切牙相对于腭平面的倾斜度进行了分析,所有数据皆符合正态分布,采取重复测量方差分析结果显示三组倾斜度有统计学差异(P<0.05,表1),表明压低量与牙齿唇倾度呈正相关。

2.3 不同治疗阶段牙槽骨高度的变化比较

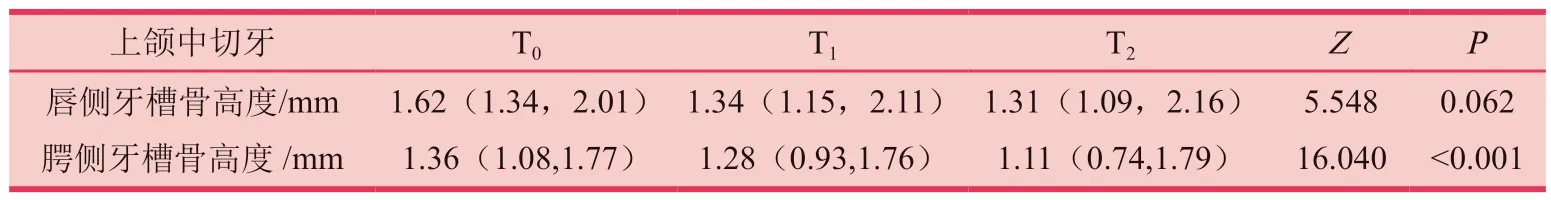

对上颌中切牙唇腭侧牙槽骨高度进行分析,数据呈非正态分布,采用非参数检验,结果显示三个阶段的唇侧牙槽骨高度没有统计学差异(P>0.05,表2);三组腭侧牙槽骨高度的差异有统计学意义(P<0.05),T2 期的腭侧牙槽骨高度显著增加,表明腭侧牙槽骨骨吸收明显。

表2 T0、T1 和T2 时期上颌中切牙唇腭侧牙槽骨高度的比较 [M(Q25,Q75)]

2.4 牙根吸收与治疗时间的关系

对T1-T0,T2-T0 期间的牙根长度变化进行分析,结果显示所有数据均呈正态分布,T1-T0 期间牙根长度变化量(0.80±0.26)mm,T2-T0 期间压根长度变化量(1.61±0.45)mm,采用配对样本t检验结果显示两组间差异有统计学意义(t=-24.255,P<0.05)。

3 讨论

现代正畸学倡导“健康正畸”的理念,即在健康的基础上达到美观、功能、稳定的治疗目标,牙根和牙周组织健康是评估正畸治疗成果的重要指标。然而OIIRR的发生严重影响患者的生活质量和正畸治疗效果,压低作为最容易导致牙根吸收的牙齿移动方式[7]备受正畸医生的关注,然而目前关于压低量对OIIRR的影响研究报道较少。以往关于隐形矫治技术压低切牙时OIIRR的测量多以二维影像学资料为主。本文采用CBCT测量牙根长度和牙根体积,从三维角度评估隐形矫治器治疗深覆时对牙根吸收的影响,以得到更准确的结果。

本研究中纳入所有患者的性别、年龄等因素无统计学差异,且所有患者均在牙列轻度或中度拥挤的基础上进行治疗,因此可以减少牙齿大范围移动对试验结果的影响。研究表明上颌切牙最容易发生牙根吸收[1,8],且压低被认为是最易导致牙根吸收的牙齿移动方式[4,9],目前关于压低量对牙根吸收的影响尚未有定论。因此,本研究对上颌中切牙压低时的牙根长度变化进行探讨,通过比较不同压低量时的根长,得出压低量与牙根吸收呈正相关的结论,这与Aras等人[10-12]的研究结果一致,但以往大部分的研究仅有正畸治疗前和正畸治疗后的CBCT资料,以此得出压低量影响牙根吸收的结论不够科学严谨,因为其可能忽视了压低过程中“往返”运动的影响,即测量的根尖移动距离短于根尖实际移动距离。本研究为一项前瞻性研究,根据方案设计中的压低量在不同阶段拍摄CBCT评估牙根长度,从而减小了系统误差。也有学者表明压低量与牙根长度的减少无关[13,14],这可能是由于二维影像学资料存在较大误差。另外,本文限制了中切牙的冠根比,从而减少了由于牙冠包裹面积越大,牙根长度越短,牙齿受力越大等个体因素的影响。此外,研究结果提示随着治疗的进行,牙根吸收与治疗时间密切相关,Yi[15]等人的研究也佐证了这一点。但也有学者指出隐形矫治器的治疗持续时间对OIIRR没有显著影响[16],这可能与医师制定的不同治疗方案以及患者的配合程度有关,即牙套施加力的降低以及患者等待重启治疗的过程可能会导致治疗时间的延长。

一项三维有限元的研究结果显示,压低时的最大应力分布位于牙根的根尖和颊侧颈部区域[17],这意味着压低可能会导致牙槽骨吸收。本研究在探究牙根吸收的同时也评估了牙槽骨高度的变化,结果显示T2时期腭侧牙槽骨显著吸收,这可能与上前牙唇倾和整体内收有关,与以往的研究结果一致[18]。目前正畸治疗引起的牙槽骨吸收能否自发修复尚不清楚,Lee等人[19]发现,如果正畸治疗后牙槽骨高度吸收小于1 mm,则骨再生到其治疗前的状态是可能的。如果牙槽骨的重塑速率慢于牙齿移动的速率,那么在上颌切牙内收时,牙尖靠近骨皮质可能会导致牙根吸收和牙槽骨缺损。因此,在上颌切牙的正畸移动过程中,确保牙根位于牙槽骨内是至关重要的。

本研究的不足之处在于,尽管本文通过限制错颌畸形的类型从而减少大量内收前牙的干扰,目前的方案设计仍然无法在压低过程中避免内收和转矩变化对牙根吸收的影响,即做不到绝对的压低。转矩的变化会造成更多的牙根吸收[9],这可能会成为评估绝对压低量对牙根吸收影响的干扰因素。因此,本研究在设计压低时提前增加适量的片切以及5°根唇向转矩,但是依然无法实现牙齿的绝对压低。为了减少骨开裂的风险,我们建议临床医生在设计压低时适度增大根唇向转矩和片切量。