多种模式疼痛护理干预在游离股前外侧皮瓣修复上肢创面中的应用

王 浩,杨继红,霍 露

(郑州市骨科医院 骨肿瘤骨病一科,河南 郑州,450000)

上肢伴有大面积软组织缺损的创面在临床十分常见,该类创面需要进行皮瓣修复治疗,游离股前外侧皮瓣修复是最常用的一种术式,不过供区皮瓣切取及受区创面均会为患者带来明显的疼痛感[1]。疼痛不仅会影响患者心理状态、康复护理配合及生活质量,剧烈的疼痛刺激还有引起机体应激反应,不利于身体健康及术后康复,因此需采取有效的护理措施帮助患者缓解疼痛[2]。常规疼痛护理模式较为单一,主要是视情况予以药物镇痛,整体疼痛干预效果并不理想[3]。多种模式疼痛护理干预是一种新型疼痛护理模式,其针对性、综合性强,能通过采取多种缓解疼痛的措施,根据患者疼痛需求进行针对性干预,有助于提高整体镇痛效果[4]。本研究探讨分析多种模式疼痛护理干预在游离股前外侧皮瓣修复上肢创面中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

取2020 年8 月~2023 年8 月时间段,我院收治的100 例游离股前外侧皮瓣修复上肢创面患者,随机分为2 组,各50 例。对照组:男/女为30/20 例,年龄23~63(40.68±8.31)岁;发病到治疗时间4~20(11.89±2.37)h;挤压伤/切割伤/烧伤分别为21/15/14例;左侧/右侧分别为27/23 例。观察组:男/女为29/21 例,年龄21~64(41.27±9.56)岁;发病到治疗时间4~18(11.73±2.58)h;挤压伤/切割伤/烧伤分别为19/16/15 例;左侧/右侧分别为26/24 例。两组资料无明显差异(P>0.05),可比较。

纳入标准:①单侧上肢创面;②具备手术指征,行游离股前外侧皮瓣修复术;③术后生命体征稳定;③认知和沟通能力正常;④签署知情同意书。

排除标准:①合并严重基础疾病;②伴上肢功能障碍;③合并血液、免疫系统疾病;④合并严重感染;⑤不耐受手术;⑥合并精神疾病、严重心理障碍;⑦中途退出。

1.2 方法

对照组(常规护理干预):护理人员为患者讲解游离股前外侧皮瓣修复上肢创面相关知识及术后注意事项,术后密切监测生命体征,加强手术部位的观察与护理,予以患者病房环境、饮食、并发症预防、康复锻炼等基础护理干预。同时根据患者主诉疼痛情况遵医嘱予以镇痛药物,持续干预1 周。

观察组(常规护理干预基础上实施多种模式疼痛护理干预):(1)多种模式疼痛护理方案制定:由护士长、责任护士及主治医生组建多种模式疼痛护理小组,明确各自职责,护士长负责组织培训、工作安排等,主治医生提供镇痛用药等专业指导,责任护士负责护理方案的落实。小组成员通过头脑风暴,结合现有相关文献资料,制定多种模式疼痛护理方案。(2)多种模式疼痛护理方案实施:①采用疼痛数字评分法(NRS)[5]对患者疼痛程度进行评估,0 分为无痛,1~3 分为轻度疼痛,4~6 分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛。中重度疼痛患者需根据情况,每4~8h评估1次,及时针对其疼痛程度制定相应的干预策略。②心理应激会降低患者疼痛阈值,提高疼痛感,护理人员应与患者积极沟通交流,了解其心理状态,予以倾听和疏导,尽可能满足患者心理需求,帮助患者减轻心理应激。③了解患者爱好,指导其通过听音乐、看书、看电视等方式转移注意力,减轻疼痛感。④帮助患者取舒适体位,教授其正确的腹式呼吸方法,以此放松身心,使疼痛得到缓解。⑤采用药物敷贴、冰敷等方式帮助患者缓解伤口疼痛。⑥遵医嘱予以患者药物镇痛,护理人员应在医生指导下准确掌握用药剂量、时间、给药途径及相关不良反应,并掌握不良反应的应对措施。⑦对于轻度疼痛患者,可采用心理疏导、呼吸放松、转移注意力及敷贴进行疼痛干预;对于中度疼痛患者,可在轻度疼痛患者干预基础上酌情使用药物镇痛;重度患者在轻度疼痛患者干预基础上联合使用药物镇痛。⑧待患者疼痛感降低至不同程度后采取相应程度的疼痛护理措施,持续干预1周。

1.3 观察指标

(1)分别在术后6 h、12 h、24 h及48 h观察记录两组患者NRS评分。(2)分别在干预前后采用日常生活活动能力量表(ADL)、健康调查见表(SF-36)对两组患者进行评价[6]。ADL量表总分100 分,得分越高说明日常生活活动能力越强;SF-36 量表采用百分制计分,各维度评分取均值为最终得分,评分越高提示生活质量越高。(3)对两组患者采用自制满意度问卷进行调查,该表涉及宣教、沟通、护理服务等方面,采用百分制计分,根据评分分为非常满意、一般满意及不满意3 个层次,对应评分为≥90分、60~89 分、<60 分。非常满意率与一般满意率之和为满意度。该问卷内容效度指数0.874,Cronbach’s α系数0.753,可靠性高。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组疼痛程度比较

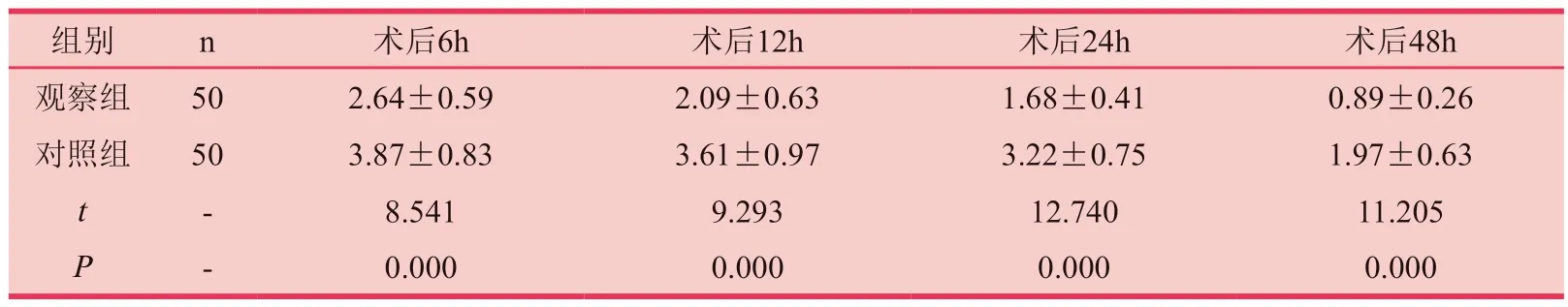

术后6 h、12 h、24 h及48 h观察组NRS评分低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组疼痛程度对比(±s,分)

表1 两组疼痛程度对比(±s,分)

2.2 两组生活质量比较

干预前两组A D L、S F-3 6 评分无明显差异(P>0.05),干预后观察组较对照组ADL、SF-36评分更高(P<0.05),见表2。

表2 两组ADL、SF-36 评分对比(±s,分)

表2 两组ADL、SF-36 评分对比(±s,分)

2.3 两组满意度比较

观察组较对照组满意度高(P<0.05),见表3。

表3 两组满意度对比[n(%)]

3 讨论

游离股前外侧皮瓣修复是治疗上肢创面的常用方式,尤其是伴有大面积软组织等复合组织缺损、深部组织外露,为了使伤口早期闭合,多采用股前外侧皮瓣修复[7]。在股前外侧皮瓣修复治疗时,供区皮瓣切取会为患者带来明显的伤口疼痛,加之受区创面带来的疼痛感,很大程度影响患者日常生活活动能力、生活质量,也对康复不利[8]。因此,针对游离股前外侧皮瓣修复上肢创面患者的疼痛护理需引起重视。

常规视情况予以口服或静脉止痛药物的疼痛护理方法无法满足所有患者的疼痛护理需求,仅适用于部分疼痛剧烈的患者,整体干预效果并不理想[9]。多种模式疼痛护理干预属于综合性疼痛护理模式,其通过评估患者疼痛程度,根据疼痛程度采用相应的干预模式,可保证所有患者均能有效缓解疼痛,提高干预效果[10]。本研究在游离股前外侧皮瓣修复上肢创面患者护理中应用多种模式疼痛护理干预,并将之与常规护理进行比较,结果显示术后6 h、12 h、24 h及48 h观察组NRS评分低于对照组(P<0.05),干预后观察组较对照组ADL、SF-36 评分更高(P<0.05),观察组较对照组满意度高(P<0.05),说明多种模式疼痛护理干预有助于减轻游离股前外侧皮瓣修复上肢创面患者术后疼痛程度,提高其日常生活活动能力、生活质量及满意度。究其原因在于相较于常规疼痛护理,多种模式疼痛护理干预措施更完善、全面,对于疼痛程度未达到用药镇痛标准的患者也能采用相应的非药物疼痛护理措施进行干预。多种模式疼痛护理下,先对患者疼痛程度进行评估,以便于针对其疼痛程度实施个体化的疼痛护理,然后对轻度疼痛患者采取转移注意力法、放松法、敷贴法等非药物镇痛措施进行干预,对中度疼痛患者采取非药物镇痛措施和酌情使用药物镇痛进行干预,对重度疼痛患者采取非药物镇痛措施联合药物镇痛进行干预,最终达到全面提高疼痛干预效果的目的。患者疼痛程度减轻,能避免其因为惧怕疼痛而影响康复锻炼、日常活动,有效提高其日常生活活动能力及生活质量,患者对护理的满意度也能随之提升。

综上所述,多种模式疼痛护理干预用于游离股前外侧皮瓣修复上肢创面患者护理中能有效减轻其疼痛程度,提高日常生活活动能力、生活质量,患者对护理也更为满意,值得推广。