MRI 3D序列对踝关节跗骨窦区的显示价值

王志炜 万业达 李天云,*

1.空军军医大学第一附属医院放射科 (陕西 西安 710000)

2.天津市天津医院放射科 (天津 300000)

跗骨窦是由距骨沟与跟骨沟相对合而形成的自后内侧向前外侧走行的圆锥形或漏斗形的空腔。跗骨窦内有5条韧带:颈韧带(cervical ligament,CL)、距跟骨间韧带(interosseous talocalcaneal ligament,ITCL)(前、后束)及伸肌下支持带(inferior extensor retinaculum ,IER)外、中、内侧束,其内CL和ITCL对距下关节的稳定起主要作用,是关节囊前后的屏障[1]。CL阻止距骨向前、向内移位,防止足过度内翻。ITCL分为前、后两束,主要功能为稳定距下关节,防止距骨及跟骨向后脱位。O'Connor于1958年首次提出跗骨窦综合征这一概念:患者因创伤或炎症等原因造成踝关节外侧长期疼痛不适、活动受限[2]。跗骨窦解剖结构较为复杂,造成临床诊疗困难,致病情迁延不愈,影响患肢功能,给患者带来极大困扰。MRI具有较高的软组织对比度和多平面成像功能,近年来在骨关节疾病的评价中具有越来越重要的作用,尤其适用于软组织病变。但由于跗骨窦解剖结构精细,常规2D序列无法显示跗骨窦内的解剖细节,对于跗骨窦的病变,常常无能为力,而3D序列则拥有层厚小、各向同性、可沿任意角度进行重建等优势。因此本文将利用3D序列,对跗骨窦韧带进行显示,从而为临床上对跗骨窦病变诊断的精准性和治疗提供影像学基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料募集志愿者 155人,男79人,平均年龄23.4±2.5岁;女76人,平均年龄23.5±2.8岁。

纳入标准:同意行MRI检查者;能够配合检查者;年龄在18-35岁之间者;能够在MRI检查床上坚持较长时间者。排除标准:有踝关节外伤史或踝关节临床症状者;有踝关节手术史者;有幽闭恐惧症者;体内有心脏起搏器者。

1.2 设备与方法采用联影uMR 3.0T MRI 扫描设备和8通道相控阵踝关节线圈进行扫描,告知志愿者相关检查注意事项,嘱志愿者取下随身携带金属物品,将待扫描的足按扫描要求置于踝关节线圈之中,采取仰卧位,足先进,嘱患者在 MRI 检查过程中闭目放松,保持肢体不动。待扫描结束后,确认采集图像完整,清晰后,协助志愿者离开扫描床。具体序列及参数如下:(1)T1-mx3D-sag-uCS:TR/TE 500ms/15ms,读出FOV 160,相位FOV 160,层厚 0.66mm,读出分辨率240,相位分辨率100;(2)pdmx3d-sag-spair-uCS:TR/TE:1000ms/52.8ms,读出FOV 160,相位FOV 160,层厚 0.66mm,读出分辨率240,相位分辨率100。整个过程扫描时长为16分14秒。

1.3 图像处理和数据分析(1)在PACS系统中打开生成的2D T1WI平扫图像,观察跗骨窦的位置、形态及其内CL、ITCL起、止点及走行的显示情况。满足以下所有条件者记为“韧带显示”:①韧带起止点可见;②韧带的走行、轮廓可见;③韧带显示完整、连续性未中断;④韧带未与其他结构重叠、融合影响观察。若有一项不满足,则记为该韧带“未显示”,统计并记录155位志愿者在2D T1WI中CL、ITCL在冠状位、矢状位、轴位三个方位的显示情况,并计算显示率。(2)在PACS系统中打开采集的3D矢状位T1WI序列图像,重建为MPR图像,得到各向同性的冠状位、矢状位、轴位T1WI三组图像,分别选中冠状位、矢状位T1WI图像,转动定位线,使之与韧带的走行方向一致,此时在轴位T1WI图像中可显示完整的韧带,记录下冠、矢状位图像定位线的转动角度α、β,即韧带与矢状面、水平面夹角分别为(90°-α)、β。利用PACS系统中长度测量工具测得韧带的长度L,测量三次并取其平均值。如图2所示。

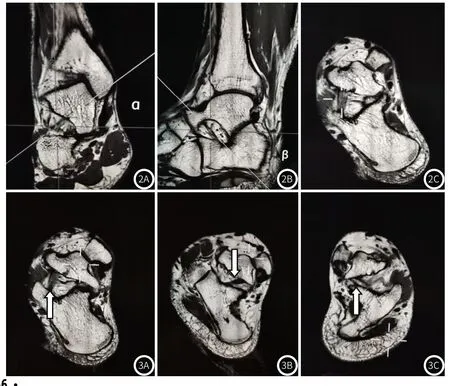

图2A-图2C CL斜轴位重组方法图。图2A为冠状位重组方法,图2B为矢状位 重组方法,图2C为斜轴位重组图。图3A-图3C T1WI跗骨窦韧带斜轴位重组图。图3A为CL(箭头);图3B为ITCL 前束(箭头);图3C为ITCL后束(箭头)。

1.4 统计学方法采用 SPSS 23.0统计学软件进行统计学分析,统计155名志愿者男女性别比例,计算年龄均值及标准差,用(±s)的形式表示,分别对CL、ITCL前、后束在冠状位、矢状位、轴位的显示数目进行计数,计算其显示率(%),并利用χ2检验进行分析,分别计算CL、ITCL前、后束的长度,与矢状面、水平面夹角的均值、标准差,用(±s)的形式表示。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

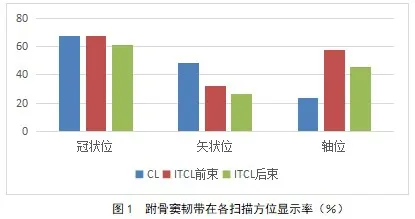

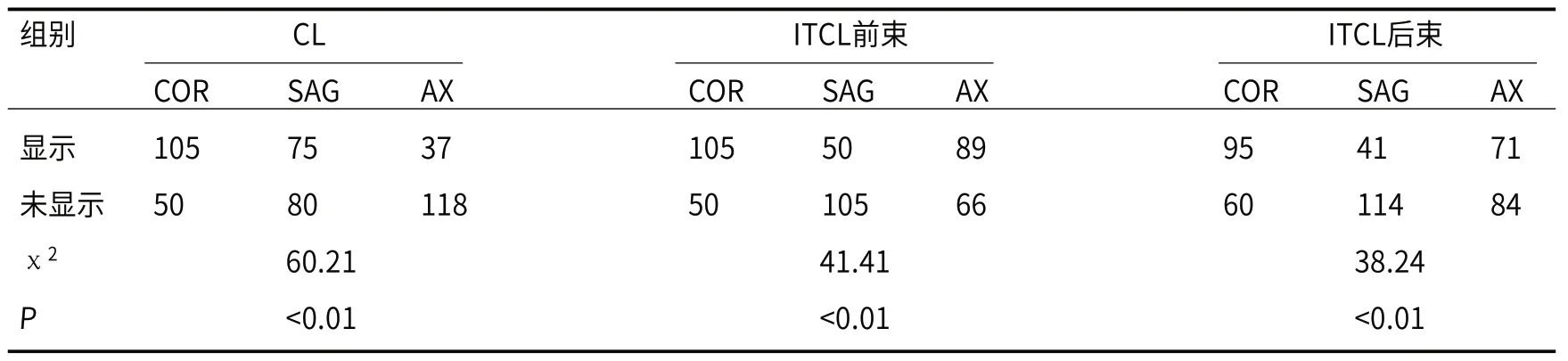

2.12D序列中,CL及ITCL前、后束在三个方位可不同程度显示,CL在冠状位显示较好,矢状位次之,轴位显示最差。ITCL前束在冠状位显示较好,轴位次之,矢状位显示效果最差。ITCL后束同样在冠状位显示较好,轴位次之,矢状位显示最差。CL、ITCL前、束在三个方位显示率差异有统计学意义。详见表1、图1。

表1 跗骨窦韧带在各扫描方位显示情况(例)

2.2利用3D序列重建可完整显示CL、ITCL前束、ITCL后束,在MRI图像上均表现为界限清晰的带状低信号,详见图3。CL最长,ITCL前束次之,ITCL后束最短,男女性长度差异无统计学意义。与矢状面夹角CL最大,ITCL后束次之,ITCL前束最小,男女性夹角差异无统计学意义;与水平面夹角ITCL前束最大,CL后束次之,ITCL后束最小,男女性夹角差异无统计学意义。详见表2、表3。

表2 男女性跗骨窦韧带长度比较

表3 男女性跗骨窦韧带与矢状面、水平面成角比较

3 讨 论

据Paul Thacker等[3]研究,CL在冠状位、矢状位显示较好,而在轴位显示较差,ITCL在冠状位显示较好,矢状位、轴位次之。本研究中,CL显示情况一致,而ITCL在冠状位、轴位显示率较高。本研究与之前研究相比,ITCL的显示率在轴位要高于矢状位,这可能是因为在判定韧带显示的条件上不同而造成的。相较于之前研究,本研究在判定韧带显示的条件上更为全面,将“能看到韧带整体”记为韧带显示。而在之前的研究中,韧带的一部分可见即记为韧带显示。在矢状位图像中,ITCL前、后束经常仅部分走行可见,因此,这些图像在本研究中被判定为ITCL未显示,进而得到ITCL在轴位显示率高于矢状位的结果。在矢状位上,CL与IER走行方向一致且部分重叠,不易区分;在冠状位及矢状位上,ITCL的信号与骨皮质相仿且距离较近,易与骨皮质相混淆[4]。其次由于2D序列不能进行斜位重建,而CL、ITCL的走行在冠状位、矢状位、轴位均呈一定的角度,因而在一个层面中只能显示韧带的一部分,不能完整显示[5]。日常工作中因为2D MRI对跗骨窦显示能力有限,很少有人关注跗骨窦内病变情况[6],本研究通过3D序列提升对跗骨窦区解剖的认识,从MRI表现出发,在日常工作的基础上,对跗骨窦内韧带的解剖进行了更深一步的研究,为诊断跗骨窦病变奠定基础。

常规MRI 2D扫描是在三个方向进行空间编码,先进行层面选择,然后在层面内,通过频率编码梯度和相位编码梯度进行空间编码,最终把人体不同空间上的组织位置和这个二维图像上的不同空间信号强度进行一一对应,形成解剖图像。而3D扫描,则没有经过层面选择,直接通过射频脉冲激发一个三维容积,再采用三个方向的编码梯度磁场对空间进行编码[7-9]。在2D序列中,由于层厚大、分辨率低,而跗骨窦韧带解剖精细,故不能对韧带做到清晰显示。3D序列的优势在于各向同性扫描,层厚比2D扫描更薄,对组织细节的显示比2D扫描更好,可以像CT一样在扫描得到的图像上进行三维重建,可在冠、矢、轴三个方位定位同一个区域进行查看,提供多方位信息,不仅减轻了部分容积效应,而且信号区域较大、强度较高,其信噪比足以支持高维度的高分辨率成像[10-12]。因此,3D序列与常规 2D 序列相比,在评估小关节以及关节内小韧带上具有显著优势[13],通过选择合适的扫描参数和薄层重建角度使得CL、ITCL的形态、连续性在同一层面上完整展现,为临床评估跗骨窦提供更为可靠的依据。总之,3D序列高分辨率、各向同性、三维及角度重建等优点为跗骨窦韧带的形态、轮廓、损伤程度的精确判断提供更直观的依据,对临床评估跗骨窦病变具有潜在应用价值。

有相关文献[14]利用7例踝关节截肢的新鲜足标本,解剖出CL及ITCL前、后束,应用游标卡尺测量韧带的长度,得到CL的长度为18.43±1.47mm,ITCL前束的长度为13.90±1.55mm,ITCL后束的长度为9.89±1.17mm,与本研究利用MRI 3D序列测得的数值基本一致。而文献中7例足标本样本量较少,男性5例,女性2例,性别比例不均,本研究选取了155例健康志愿者,样本比例较大,男79例,女76例,性别比例均衡,因此本研究误差更小,更接近真实值。跗骨窦内的CL及ITCL前、后束与矢状面、水平面均成一定的角度,若怀疑跗骨窦内韧带损伤,进行踝关节MRI扫描时,需与韧带的长轴平行,才可完整的显示韧带。本研究统计了CL与ITCL与矢状面及水平面的夹角,依据这些数据可为跗骨窦区的扫描技术提供指导性意见,在进行MRI扫描时,采取斜冠30°-55°,斜矢40°-55°扫描,获取斜轴位图像,可最大限度的满足同时相对完整的显示CL及ITCL前、后束。

本研究仍存在不足之处:首先,入组者数量不足,且为得到MRI表现正常的踝关节选取的样本主要为中青年人群体,会因样本偏倚而导致误差;其次,本研究对象仅为踝关节表现正常者,因成像时间较长,踝关节存在相关症状、临床上怀疑存在跗骨窦病变患者往往无法坚持,故未对此类病人展开研究。在后续的研究中应扩大样本量及样本群体范围,完善研究方案;在保证成像需求的基础上,缩短扫描时间,对跗骨窦存在病变者展开研究。