“光储直柔”技术应用于智慧园区规划的实践探索与展望

丁文军, 宋明刚, 杨秋昊, 刘 馨, 杨 秀

(1.中建三局数字工程公司, 武汉 430075; 2.武汉大学城市设计学院, 武汉 430027)

为了应对全球气候危机和能源问题,我国积极响应全球碳减排的社会责任,明确提出了2030年实现“碳达峰”,2060年实现“碳中和”的战略目标。数据显示,我国仅各类工业园区就大约制造了全国二氧化碳排放的31%[1],从规划建设方面引导各类园区的碳排增汇,可为我国实现双碳目标贡献重要力量。

我国40多年的快速城镇化进程中,建筑高速增长,但因节能法规体系还不够完备,建筑耗能排放量大,在建筑运行耗能产生的大量碳排放没有得到有效控制[1]。如何在建筑寿命周期的使用过程中利用可再生能源减少碳排放,是目前行业和学者关心的重要问题。 国务院印发的《2030年前碳达行动方案》(国发〔2021〕23号)在城乡建设碳达峰行动方面提出建筑能效要提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平,优化建筑用能结构方面要提高建筑终端电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。但 “光储直柔”技术在我国仍处于起步和探索阶段,且主要用在建筑方面,应用在园区的研究较少且缺乏实践案例支撑。

智慧园区融合了新一代信息与通信技术,支持园区的可持续发展为目标,是园区中创新的、面向未来的园区。若智慧园区能够率先实现“光储直柔”技术应用,将对其他各类园区实现净零碳发展起到重要的引领示范。因此,本文系统梳理“光储直柔”技术的概念和技术分类,结合光谷之星智慧园区项目的规划实践经验,探索“光储直柔”技术应用在园区的应用方向。

1 “光储直柔”技术应用园区的研究前沿分析

1.1 概念

“光储直柔”技术简称PEDF(photovoltaics, energy storage, direct current and flexibility)。“光”是指通过太阳能光伏发电及其他可再生能源发电的能源利用形式;“储”是指电力系统的电力储能;“直”是指建筑内使用低压直流配用电网与电源连接;“柔”是指可灵活调节、错峰用电的柔性用能形式。“光储直柔”技术本质是一种构建碳中和目标的新型建筑配电系统[2]。

1.2 基于CiteSpace研究热点分析

基于中国知网(CNKI)和WOS(Web of Science)核心数据库,检索以“光伏直柔”为主题的所有中文文献共计33篇,以“光伏发电”或“能量储存”或“直流电”或“柔性”为检索词,和“产业园区”检索词取交集,共获得169篇英文文献。文献图谱是用文献计量学可视化展现研究结构及演变历程的方法。CiteSpace是绘制文献图谱的常用工具。采用CiteSpace 6.1R3软件对 “光储直柔”的相关中英文文献进行分析。频次是在相关领域中某关键词出现次数的统计量。中心度的大小代表了在网络图谱中关键词连接关系的强弱。

我国有关“光储直柔”的研究源起于2021年1月。从国内“光储直柔”研究领域热门的关键词来看,“建筑用能”“储能”“碳中和”“低压直流”的被引频次最高,“建筑用能”的中心度最高,其次是“光伏发电”“办公建筑”“储能”。其他国家的研究虽然暂未统筹提出光伏发电、电力储存、直流电和柔性4个关键词结合起来的相关概念,但在每种领域的技术深化方面体系结构相对完整。在产业园区用电研究的领域,对“系统”“模型”“设计”等词的关注度较高,从中心度来看,“设计”“调度”“模型”“系统”在关键词网络中起到了关键的连接作用(表1)。

表1 关键词频率

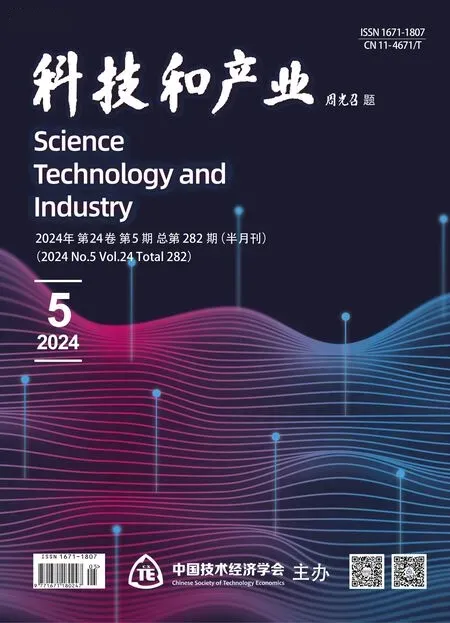

从聚类结果(图1)上看,国内的研究可以分为低碳建筑(#0)和需求侧响应(#1)两大主题。具体而言:①2021年初,有关“光储直柔”技术的讨论兴起,学者关注其在碳中和背景下的灵活性和可再生性;②“光储直柔”技术在建筑单体、乡村建设、社区场景的应用逐渐进入探索和实践阶段;③对直流电的技术逐渐规范化,应用研究更加安全、可靠,设计标准更加具体、完善;④ “光储直柔”技术在特定建筑及专业领域如轨道交通、产业园区、商务建筑中的应用尝试得到进一步剖析和总结。

图1 国内光储直柔技术研究现状

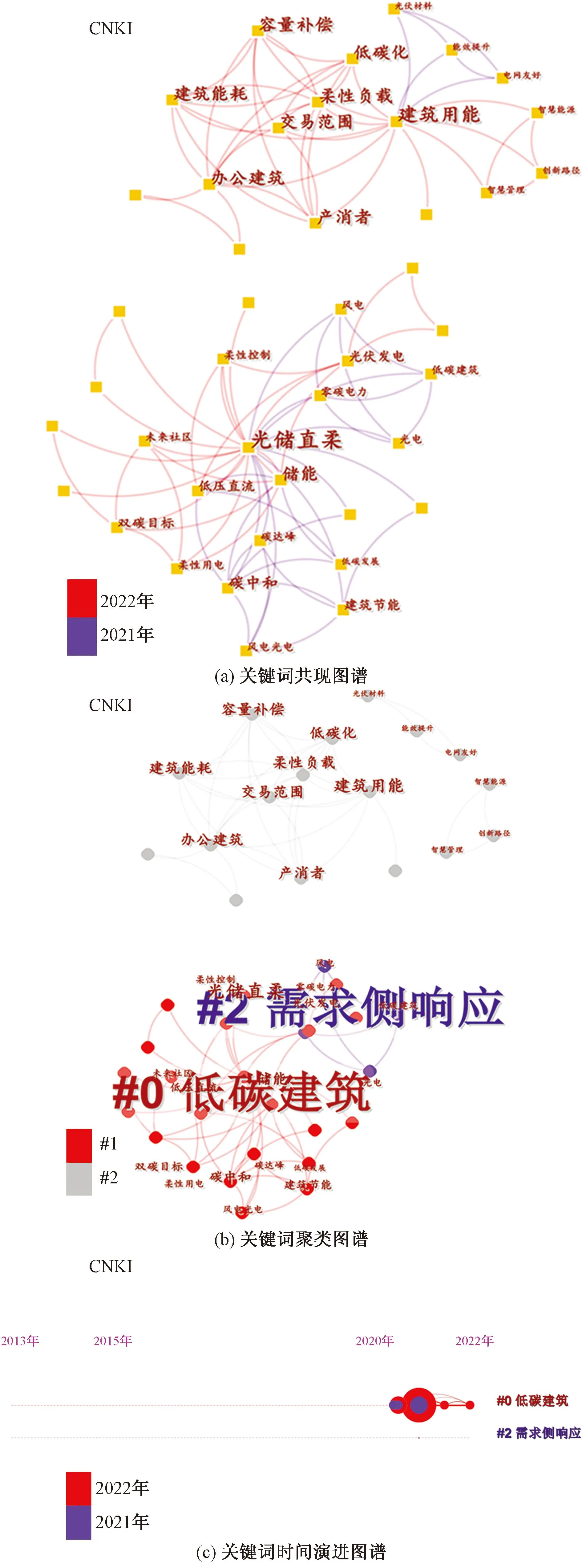

而国际上的研究,近几年讨论度最高的聚类类型(图2)为“随机能源管理”和“混合整数二阶圆锥程序设计”。①早在2013年前后,就有对产业园区用电设计和多目标优化的讨论;②2016年后,国际能源署提出了建筑灵活性用电的概念[3],能源和电池能量的储存和调度成为研究热点,分布式发电技术因其分散、灵活的特点备受关注;③在有了广泛的理论研究和技术革新后,太阳能等清洁能源发电被尝试运用在产业园区中,进而引发了学者们对完善电力调配系统算法构建和模型设计的一系列探索。

图2 国外光储直柔技术研究现状

1.3 “光储直柔”技术热点

通过梳理WOS数据库中的前沿英文文献,可以梳理出目前应用于“光储直柔”领域的主要建设技术手段(表2[4-18]),各种方法互相交叉、互为补充。在光伏发电方面,为了提高光能转化为电能的效率,研究人员通过聚光设备提高光能的汇集效率[4],或者在电池类型(如薄膜电池、晶硅电池)进行创新。在储能方面,储能路径主要分为电池储能技术、建筑设施储能技术和能源转化技术:酸铅电池[5]和集成光伏电池储能系统(BESS)[6]方向已有实践案例;建筑设施如商业建筑新能源汽车停车场可以采用混合并网模式,将存储能源释放于公共负载[7];电能也可以和热能[8-10]、天然气[9]等能源进行转化达到储能的目的。在直流电方面,使用直流电具有减少交流电转换损耗的优点[11]。在柔性用电方面,目前的技术攻关主要集中在能源分配算法的创新和能源转化过程的调度两个层面:在算法上,评估不同类型建筑的产能和耗能[3]以及用能时段[12-13],可以调节光伏、电池、电网的供能次序及供能比例,维纳格威尔分布算法[14]和交替方向乘法[15]已经得到运用;能源转化中通过将光伏电能转化为热能[8-9]、天然气[9]、电池储备能、新能源汽车储能[16-17,10],控制电能的储备和柔性释放。

表2 国外重点研究领域及文献[4-18]

2 “光储直柔”技术在国内的实践领域及方向

2.1 主要应用领域

光储直柔技术主要分为4个系统,包括光伏发电系统、储能系统、低压直流配电系统和建筑能源柔性控制系统,共同构成了绿色能源传输应用系统(图3)。就单项技术而言,光、储、直、柔的技术已有大量研究。表3[19-22]列举了国内“光储直柔”技术的应用领域和典型案例。研究发现,目前“光储直柔”技术主要应用在建筑主体中,在园区、社区这种中观层面的系统引用较少。

数据来源:江亿院士团队

表3 “光储直柔”技术的国内应用领域及典型案例[19-22]

2.2 主要发展方向

(1)深化直流供配电技术及标准研究。主要是指适应“光储直柔”系统的设计分析方法、调控策略和响应方法;以及关键直流产品研发,如直流电器、直流变换器、配电设备等。目前,缺少合适的直流产品是“光储直柔”实际应用的瓶颈,该领域研究需要充分考虑产品适应直流母线电压变化的能力和系统柔性调节需求。此外,直流系统中主要部件产品的标准化是当前亟需开展的重要研究内容。

(2)建筑领域“光储直柔”组合应用研究。主要包括利用建筑表面敷设光伏板生产清洁能源,建筑层面整体考虑储能方式,在建筑内建设直流配电系统,通过建筑能源控制系统实现建筑整体柔性用能等。强调“光”“储”“直”“柔”相关技术根据实际条件,2个类型以上的组合应用,达到节能减排的优化效果。

(3)完善对光储直柔技术系统平台的技术研究,主要集成技术包括平台架构、优化配置算法、调节控制策略等。如优化调节控制策略方面,可算法优化配置合理的关键设备和储能容量,既保证系统中合理的储能调蓄能力,又不增加过多的化学电池等储能成本。

3 “光储直柔”技术应用在智慧园区规划的实践

现阶段,“光储直柔”在智慧园区里的应用尚处于初期阶段。为响应国家“双碳”战略以及“五碳并举”的实施路径,中建三局在光谷之星智慧园区开展了“光储直柔”的应用与探索。

3.1 智慧园区中的“光储直柔”技术应用

该智慧园区应用了中建三局自主研发的智瓴智慧园区平台,采用“1+3+7+N”系统架构(图4)进行建设。在展示层,设立智慧运营中心,在应用层,构建了安全、设备、环境、能源、资管、服务、运营7大态势28类173个应用场景。其中的能源态势板块,采用了“光储直柔”集成技术,主要包括光伏发电、电动汽车储能、直流供电、智能控制系统和柔性调节多项技术(图5)。

图4 智慧园区平台架构

3.2 规划实现路径

该智慧园区的能源系统智慧化建设采用以下关键点实现“光储直柔”技术应用:①太阳能光伏-屋顶分布式光伏电站、光伏幕墙;②分布式储能-蓄电池储能;③直流配电-采用直流供电设备;④柔性交互-柔性直流配电系统。

该园区办公大楼屋顶采用单晶硅光伏发电,用于支持能源的光储直柔融入建筑,实现光伏发电的高效就地消纳,并在一层设置光储直柔科技示范展厅。直流电主要应用在全楼直流照明系统,以及光伏直驱空调和直流办公负载。该园区办公建筑面积为5万m2,按照近零能耗建筑标准,估算建筑全年总能能耗约为250万kWh,大于光伏发电量。储能主要存储白天光伏峰值电量和辐照较差时,储存夜间市电,在日间用电高峰时释放,采用储能系统与直流V2G(vehicle-to-grid)充电桩等实现储能,储能系统储能量约1 000 kW·h。智能控制系统与直流供配电实时对光伏、储能和用能进行集成调控。除直流负载外,光伏电量可存储楼宇储能系统、新能源汽车及并入微网,产能用能系统柔性调节。

3.3 主要应用版块

3.3.1 太阳能光伏

本项目在总部塔楼及裙房屋顶设置单晶硅太阳能光伏板,装机容量约459 kW,为“光储直柔”系统提供能量输入源。最大限度利用建筑四立面安装碲化镉光伏玻璃幕墙。装机容量约943 kW,年发电量约44万kW·h。光伏玻璃幕墙发电用于组建交流微网即传统的逆变之后在配电房低压母线侧并网。

3.3.2 分布式储能

采用移动储能 (即通过充电桩利用电动汽车的蓄电池)和分布式储能设施 (大楼内带蓄电池的充电设备)来实现分布式储能,并在室外预留储能预制舱安装条件,后期根据大楼实际使用情况可灵活增设。储能系统为“光储直柔”提供满足柔性配电调节所必需的备用能源。

3.3.3 直流配电

直流照明:面积约1 842 m2,选用DC 220 V直流LED(light-emitting diode,发光二极管)灯具,直流负荷功率约14.4 kW。

直流空调:两层办公楼共计6台直流VRV(vacuum reducer valve,中央空调)主机,电压等级为DC 540 V,总功率约240 kW。

直流充电桩:输入-直流输出充电桩,电压等级为DC 750 V,拟设置3台60 kW单向直流充电桩,1台双向直流充电桩。

在科技展厅区域构建直流配电系统,采用直流空调、照明、直流电热水器、冰箱、咖啡机、手机充电器等设备,以展示模型和实体相结合的方式,进行科普教育展示和技术推广。

直流景观设施:本项目结合景观设计在室外地面及屋面花园局部布置太阳能景观灯、光伏景观廊架、智能座椅等。

3.3.4 柔性控制

采用智能配电系统,实现实时参数检测、实时故障报警和实时能效分析。配合末端智能微端的使用,定时分合闸,下班时间关闭指定房间电源,实现对办公室和会议室等用电的精准控制及能效管理。通过智慧中心云平台进行远程监控与预见性维护,实现配电设备全生命周期管理,降低项目整体维护成本。智能配电系统框架如图6所示。

3.4 应用效益

3.4.1 经济效益

照明用能时间与光伏发电时间总体匹配,基于分布式储能与能源互济策略,实现可再生能源的100%本地消纳。本项目光伏系统总装机量539 kW,首年发电量44.3万 kW·h,考虑组件发电效率衰减,25年光伏总发电量为1 042万kW·h。

3.4.2 社会效益

高比例利用可再生能源发电,可有效降低化石能源消耗,减少碳排放。根据国家能源局统计的电厂供电标准煤耗308 g/(kW·h)标准计算,25年内节约标准煤3 209 t。

3.5 存在问题

在本项目实践中,制约“光储直柔”技术发展的因素主要有3个方面。

(1)光伏安装场地受限,发电功率不足,不能为系统提供足够多的能量。因此系统储备能量不足,柔性调节能力不够。

(2)目前市场上直流电器设备种类较少,直流电器生态不健全,影响系统构建及增大后期维护成本。

(3)储能系统建设成本较高,储能密度不高,性价比难以达到使用要求。

4 光储直柔技术应用智慧园区规划建设的框架构想

4.1 应用模式

智慧园区相对一般园区,对能源数据的感知和诊断能力较强,智慧化技术快速提升“光储直柔”集成系统能源供给的柔性。同时,园区相对于建筑,其建筑屋顶、侧面、空地较多,可以园区为平台进行光伏为核心、多类型清洁能源的存储,增强清洁能源在总能源中的占比。

经过大量的文献分析以及吸取智慧园区的实践经验,结合园区能源“生产-储存-供给-调配”的过程,提出基于五大建成环境系统的、全过程的智慧园区“光储直柔”技术应用框架图(图7)。主要通过“储”和“柔”提升园区能耗的低碳智慧化发展。一方面通过多能源的电气化存储,为园区电气化发展助力;另一方面主要采用智慧化技术手段,提高园区能源的柔性使用。

图7 智慧园区光储直柔技术在园区建设中的应用框架

4.2 主要应用场景

园区边界内单位能耗较高、能源总量需求大,单靠“光储直柔”集成技术无法解决园区的全部能源问题。建议园区通过该技术,将光伏产能为核心的清洁能源供给为园区的补充能源,主要应用以下几个场景。

(1)移动能源消费场景,如新能源汽车、无人驾驶汽车、手机充电设施等。

(2)市政公用设施能源消费场景,如公共停车场、路灯、景观灯、智能座椅、直流电热水器、智能垃圾桶等。

(3)配套公共建筑能源消费场景,如园区内配套的商业建筑、休闲建筑、文化建筑等小型建筑。

(4)产业建筑补充能源场景,如夜间景观照明、消防楼梯、消防通道、公共展厅等。

5 展望

综上所述,“光储直柔”技术在智慧园区中的应用已有较好的技术支撑,但面临着能源总量小、直流电器生态不健全、储能成本较高的问题。但“光储直柔”技术是实现园区低碳智慧发展的重要途径,未来将有以下发展趋势。

(1)全过程集成技术。构建“光储直柔”多种技术的协同配合体系,实现将建筑打造成为能源系统集生产、消费、调蓄功能“三位一体”的全过程目标。对建筑领域的光、储、直、柔产品进行模块化设计,对接口进行标准化,实现全过程各个环节的即插即用(plug and play)[23]。

(2)智慧化控制技术。随着人工智能、机器学习等计算机技术的飞速进步,电源侧、用户侧的负荷预测技术也获得快速发展,为精准的用电调配提供了重要技术手段。智慧化数字化控制技术将成为“光储直柔”系统中重要的支撑技术,帮助实现更好的用户侧柔性用能和系统响应[24]。

(3)从建筑扩展到更宏观的层面加大应用。传统的建筑主要承担能源消费者的角色,已建成的建筑进行“光储直柔”改造往往难度较大[25]。各类园区、社区、城区的空间规模大,有利于光伏和储能的部署;园区公共直流用能设施比例高,如路灯、充电桩等为“光储直柔”提供了更丰富的应用场景;智慧园区平台为柔性能源控制提供了数据和算法支撑。园区“光储直柔”有利于形成产业集聚发展与城市生活居住的不同空间有机生长。

(4)应结合“双碳”目标植入前期规划与设计。贺克斌[26]提出碳中和目标下的碳减排实现路径主要可分为5个板块,即资源增效减碳、能源结构降碳、地质空间存碳、生态系统固碳和市场机制融碳。“光储直柔”新型能源系统是建筑运行阶段实现碳中和的重要路径,与“五碳并举”的思路不谋而合。深入开发“光储直柔”关键技术,将“双碳”目标植入园区前期规划与设计,灵活整合多种能源,必将促进城市建设和新能源技术进一步发展,助力实现2060碳中和目标。