我国环境治理的主体、职能及其关系

昌敦虎,白雨鑫,马中

一、引 言

党的十九届六中全会明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。自十八届三中全会公报首次提及“国家治理”的概念并将其纳入国家战略,全社会已形成政府、市场和社会主体在国家治理中共同发挥作用的共识。(1)臧雷振、徐湘林:《政府质量:国家治理结构性指标研究的兴起》,《公共行政评论》2013年第5期。(2)王浦劬:《国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系》,《国家行政学院学报》2014年第3期。(3)薛澜、张帆、武沐瑶:《国家治理体系与治理能力研究:回顾与前瞻》,《公共管理学报》2015年第3期。随着生态文明建设不断深入,我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,党的十九大提出“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”。现代环境治理体系需要“构建一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核的制度机制”,强调了环境治理体系的一体化、协调性和系统性特征。结合推动我国生态文明建设迈上新台阶的现实需要,明晰环境治理各类主体的职能,有助于系统安排构建现代环境治理体系的统筹方案。

“治理”一词来源于希腊语“kybernan”,指掌舵或领航。传统上,行政官、从政者等群体视“治理”和“统治”等同。自20世纪90年代,对于“统治”的理解转向于关注政府与非政府参与者的相互依托上。(4)何增科、包雅钧:《公民社会与治理》,北京:社会科学文献出版社2011年版,第314页。对治理不同形式进行区分的关键在于其所体现的政治—经济关系,以及这些关系如何塑造身份、行动和结果。(5)M.C. Lemos,A. Agrawal,“Environmental Governance”,Annual Review of Environment and Resources,Vol.31,2006,pp. 297-325.环境治理,指一系列的干预措施,旨在改变与环境有关的激励、知识、制度、决策和行为。具体而言,行为者通过系统的管理程序、机制和组织影响环境行为以及结果,这套管理程序、机制和组织即环境治理。由于所有类型的生态系统和社会环境都是独特的,因此环境治理需要立足于当地并建立适应性方案。(6)Bennett,N. J.,T. Satterfiel,“Environmental Governance:A Practical Framework to Guide Design,Evaluation,and Analysis”,Conservation Letters,Vol.11,No.6,2018,pp.1-13.

鉴于与全球环境变化相关的不确定性,自Dietz等(2003)在《科学》杂志上正式提出 “适应性治理 ”(Adaptive Governance)一词后,诸多学者将适应性治理作为解决社会与生态系统各组成部分间复杂冲突的方案。(7)Chaffin,B.C.,Gosnell,H.,Cosens,B.A.,“A Decade of Adaptive Governance Scholarship:Synthesis and Future Directions”,Ecology and Society,Vol.9,No.3,2014,p.56.全球带有环境治理(Environmental Governance)关键词的年发文量由2010年的773篇升高至2020年的3 549篇,其中2018—2020年共发文10 251篇,占比46%。(8)数据来源:Web of Science(webofscience.com),检索时间:2021年9月。作为公共治理中的典型问题,环境问题能够由政府通过制度安排等方式实现对整个社会环境治理发展的引导,包括修订法律、进行机构变革、颁布各类环境政策、实施环保行动等。(9)包国宪、保海旭、张国兴:《中国政府环境绩效治理体系的理论研究》,《中国软科学》2018年第6期。联合国环境规划署指出,在可持续发展进程中,在各国家、地区及全球所采取的环境治理措施起着决定性作用。同时,各国政府、政府间组织、非政府组织、大型集团、私人部门和民间社团等在其中扮演着重要角色。(10)联合国环境规划署,http:∥www.unep.org/environmentalgovernance/,最后访问日期:2021年7月23日。

自19世纪中后期开始,欧美等发达国家采用多种环境治理措施并取得一定经验。在转变政府职能方面趋于引导多方参与,欧盟迄今已发展成为一个决策权可以在不同层级之间共同分享的多层级政体,采用相互调整、政府间协商谈判、超国家/等级、共同决策以及公开协调五种模式。(11)文峰:《欧洲一体化进程中的欧盟治理》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2010年第3期。美国政府权力结构呈现多层级配置,如加州石油和天然气生产政策由州长办公室、州立法机构和两个监管机构——加州空气资源委员会(CARB)和加州地质能源管理部门(DOGGR)共同制定。(12)Heikkila,T.,C.M. Weible,K.L. Olofsson,et al.,“The Structure of Environmental Governance:How Public Policies Connect and Partition California’s Oil and Gas Policy Landscape”,Journal of Environmental Management,Vol.284,2021,p.112069.在利用市场机制方面推进技术创新,总量控制和排放权交易以采用成熟的减排技术为主要手段,欧盟排放交易体系(EU ETS)作为第一个大规模进行碳排放总量管制和交易的机构,在很大程度上鼓励了如燃料转换等低投资成本管理战略。(13)Boyce,J.K,“Carbon Pricing:Effectiveness and Equity”,Ecological Economics,2018,Vol.150,pp.52-61.在完善企业责任方面命令控制型与经济激励型并举,欧盟委员会以能源效率指令为依托,要求所有成员国的大型公司强制执行能源审计。(14)Nabitz,L.,S. Hirzel,“Transposing The Requirements of the Energy Efficiency Directive on Mandatory Energy Audits for Large Companies:A Policy-Cycle-Based Review of the National Implementation in the EU-28 Member States”,Energy Policy,Vol.125,2019,pp.548-561.绿色债券被视为公司对环境承诺的可靠信号,企业绿色债券在美国和欧洲尤其普遍。(15)Flammer,C,“Corporate Green Bonds”,Journal of Financial Economics,Vol.142,No.2,2021,pp.499-516.在促进公众参与方面注重管理手段与生活方式的融合,美国是世界上第一个将环境公益诉讼付诸实践的国家,环境运动呈现出从精英参与到大众参与和政社合作的转变。(16)赵琦、朱常海:《社会参与及治理转型:美国环境运动的发展特点及其启示》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2020年第3期。伦敦则将城市绿色基础设施、自然资本评估为资产,通过举办国家公园城市节、构建“公园之友”网络等活动吸引社区、公众参与到以建设“公园城市”为目标的环境治理当中。(17)大伦敦政府(Greater London Authority):《伦敦环境战略》,2018年5月。

企业缺位、社会监督力量薄弱、地方政府激励不足、治理手段单一等是影响区域环境治理难以取得成效的主要因素。(18)郑石明、何裕捷:《制度、激励与行为:解释区域环境治理的多重逻辑——以珠三角大气污染治理为例》,《社会科学研究》2021年第4期。当前我国环境治理的主要问题表现在:一是司法力量参与度低,生态环境治理法律法规中的“权利—义务”存在失衡(19)陈海嵩:《生态环境治理体系的规范构造与法典化表》,http:∥ifgga391f4815d8064db7s0vcfbxbbxkux6c9x.fhaz.libproxy.ruc.edu.cn/10.19563/j.cnki.sdfx.2021.04.003,最后访问日期:2021年11月3日。;二是经济手段尚不完善(20)毛显强、汤维、邢有凯:《《土壤污染防治法》之环境经济手段分析及展望》,《环境保护》2018年第18期。,以质量改善为导向的环境财政资金机制尚未完全建立,财政资金的引导和激励功能尚未充分发挥(21)葛察忠、黄婷婷:《环境经济政策是实现环境治理现代化重要手段》,《中国环境报》,2018年2月26日,第003版。;三是技术运用存在争议,例如因垃圾焚烧所排放的剧毒物质二噁英而出现的“邻避”现象(22)张劼颖、李雪石:《环境治理中的知识生产与呈现——对垃圾焚烧技术争议的论域分析》,《社会学研究》2019年第4期。,技术手段对环境治理只能发挥有限作用,过于重视工具理性,而忽视了人的能动性等。(23)蒋培:《农村环境内发性治理的社会机制研究》,《南京农业大学学报》(社会科学版)2019年第4期。在环境数据方面,当前环境管理数据体系下的污染源类别和污染物种类涵盖不全,时间分辨率不高,空间分辨率不足。(24)李曼、昌敦虎、周继等:《环境管理数据在大气污染物排源放清单编制中的应用及改进对策》,《环境保护》2019年第15期。

将治理目标转化为治理手段需要从规范化的理念转向政治化的操作,其转化方式在很大程度上取决于治理主体的行为特征(25)阎波、武龙、陈斌等:《大气污染何以治理?——基于政策执行网络分析的跨案例比较研究》,《中国人口·资源与环境》2020年第7期。,需要自洽相融的主体关系作为支撑。环境治理的问题可归结为政府失灵(26)褚添有:《地方政府生态环境治理失灵的体制性根源及其矫治》,《社会科学》2020年第8期。或是市场失灵(27)马中:《环境与自然资源经济学概论》(第三版),北京:高等教育出版社2019年版,第27页。问题,在本质上是对环境治理主体关系的忽视,片面强调单一主体的作用,从而导致各主体之间关系不协调、不对称、不稳定,进而损害多元共治的基础。基于“中国社会科学引文索引”数据库(CSSCI)的环境治理相关研究发现,多元主体协同治理这一热点研究主题具有一定的中心性,从客观上论证了环境治理过程中多元协同的重要性。(28)贾文龙:《国内环境治理领域的热点主题与演化趋势研究——基于CSSCI来源期刊论文的计量分析》,《干旱区资源与环境》2019年第6期。

当前环境治理的研究常体现多学科理论的交叉融合。从区域研究视角看,由于环境问题具有流动性与跨域性,通过结合跨域治理理论从区域多元主体协同治理和区域府际协同治理等方式建立区域环境协同治理机制探讨生态环境协同治理方案。(29)王喆、周凌一:《京津冀生态环境协同治理研究——基于体制机制视角探讨》,《经济与管理研究》2015年第7期。由于农村地区生产生活方式上的不同,也有研究通过逻辑重塑(30)沈费伟、刘祖云:《农村环境善治的逻辑重塑——基于利益相关者理论的分析》,《中国人口·资源与环境》2016年第5期。与案例分析(31)王晓莉、何建莹:《农民参与农业农村生态环境治理的内生动力研究——基于五个典型案例》,《生态经济》2021年第10期。,聚焦农村生态环境治理模式。从法学视角看,法制建设是环境治理体系不可缺少的一部分,如通过代表性案例分析环境公益诉讼的特征和影响因素,进而研究非政府组织在环境治理中的积极作用以及治理中所存在的不确定性。(32)Ji,X.,Tong,D.,Cheng,L.,et al.,“Spatial Analysis of Citizens’ Environmental Complaints in China:Implications in Environmental Monitoring and Governance”,International Journal of Environmental Research and Public Health,Vol.18,No.18,2021,p.9674.从政策研究视角看,环境治理的效果可基于监测点污染数据、政策实施数据等内容运用实证分析来进行评估。(33)沈坤荣、金刚:《中国地方政府环境治理的政策效应——基于“河长制”演进的研究》,《中国社会科学》2018年第5期。

既有研究大多关注影响环境治理的外部因素,较少基于我国生态文明建设的需求探讨环境治理体系内部各主体的关系。本文的创新之处在于为解决主体越位、缺位和错位以及主体间关系协调性失灵在我国环境治理中普遍存在(34)徐春:《环境治理体系的主体间性问题》,《理论视野》2018年第2期。问题,聚焦参与环境治理的各主体关系基础上分析各主体内部关系以及各主体间内部关系的相互关系,通过良性的环境治理主体关系形成环境治理体系和治理能力现代化的基础。本文以下的结构安排为:第二部分对我国环境治理的特征及在此基础上的环境治理主体职能进行梳理,提供进一步分析主体间关系的依据;第三部分基于环境治理主体关系的运行过程,对环境治理主体间关系良好的评价标准进行阐述;第四部分则依据环境治理主体间关系的评价标准,分析我国环境治理主体关系的优势、面临的挑战,提出改进建议。

二、基于我国环境治理基本特征的主体职能界定

(一)我国环境治理的特征

我国的生态文明建设是治国理政的长期目标,与国家可持续发展高度统一,也是国家治理体系在文明形态上的表现,政府、企业、社会组织和公众是生态文明建设的主要责任主体。(35)曹洪军、李昕:《中国生态文明建设的责任体系构建》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2020年第7期。作为国家治理体系的一部分,环境治理体系的本质是生态文明的实现路径。因此,本文在生态文明建设的高度上理解环境治理的特征。

首先,中国特色社会主义建设事业中,中国共产党的领导力量始终推动着国家治理体系的变革。特别是中国共产党创设的各种政治制度和管理制度,对中国现代国家的建构发挥着决定性的作用。(36)刘建军、何俊志、杨建党:《新中国根本政治制度研究》,上海:上海人民出版社2009年版,第16页。中国环境治理的根本特点便是中国共产党的领导。

其次,对于我国的本土文化要有所传承。伴随着持续增长的人口数量,纵深化的经济发展,立体化、深度化和本体化的环境破坏,环境治理日渐成为国家治理的核心问题和头等要务,围绕环境治理的经济、政治、文化、社会等方面的治理都将相继开展。(37)唐代兴:《环境治理学探索》,北京:人民出版社2017年版,第4页。相较于西方的文化传统,我国的环境治理应发扬中华民族优秀文化,在借鉴西方治理成果的基础上实现向内与向外的双向拓展。向内,即延伸中国传统文化中的生态智慧;向外,即扩展中国特色的环境治理体系。

再者,环境治理的进程与当前历史发展阶段须协调一致,不能落后于当前历史阶段的发展需要,亦不能超越当下的历史阶段。我国提出“环境治理”正值国家体制改革和深入打好污染防治攻坚战的关键时期。当前,我国正在把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。因此,环境治理需适应当前社会发展阶段,将现阶段我国环境治理目标与人民对美好生活的需要相匹配。

综上,从环境治理主体关系的角度来看,我国环境治理的特征在于政府主导基础上的多元共治。在长期和全局的框架下,多维度的利益冲突和矛盾难以通过二元的博弈机制进行解决(38)霍国庆、顾春光、张古鹏:《国家治理体系视野下的政府战略规划:一个初步的分析框架》,《中国软科学》2016年第2期。,通过多主体基础上的多元共治形成的协同治理解决二元治理所导致的各种失灵和搭便车问题具备可行性。第一,治理主体的广泛性,既承认主体内部构成的多样性以及由此产生的差异性,并加以规范、整合,也发挥各类主体的核心功能,着力开展能力建设、平台搭建和渠道挖掘,以实现环境治理效率最大化。第二,治理方式的拓展性,不仅指传统行政管制基础上的市场竞争合作与社会沟通协商手段的强化,还指行政、市场与社会手段借助现代化的信息技术和大数据平台扩充其发挥作用的空间,通过提高环境治理手段的有效性增加各类主体在环境治理中的积极性。第三,治理途径的融合性,一方面多种环境治理手段借鉴与交叉,在保持必要刚性的基础上增强治理手段的柔性,另一方面增强多主体对多种环境治理手段的适应性,从而使各类主体都能更好融入其他主体之间的互动过程。

(二)我国环境治理主体的职能

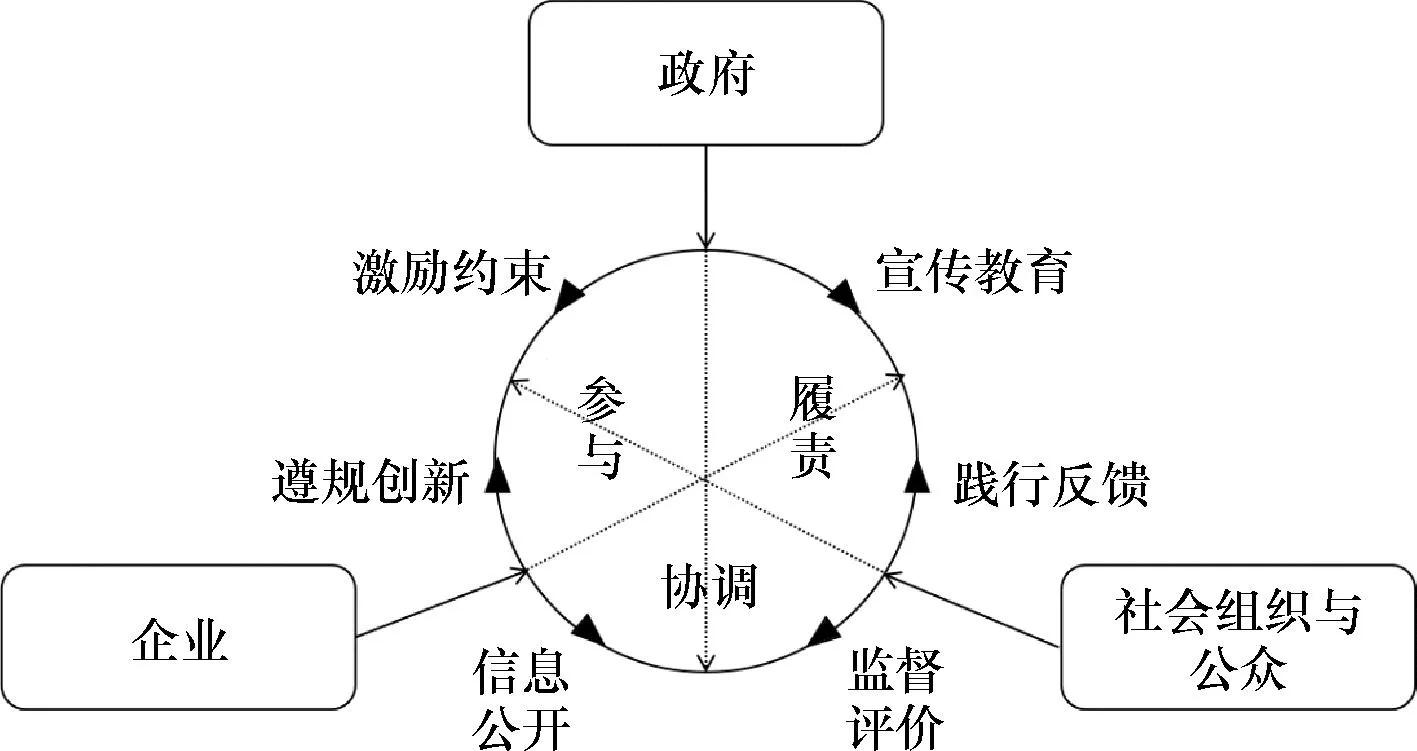

政府、企业、社会组织与公众三部分构成了我国环境治理的参与主体。具体来看,政府一般包括中央政府和地方政府;企业划分为国有企业、民营企业、外资企业等;社会组织则涵盖社会团体、民办非企业单位、基金会、行业协会、科研机构、媒体等。(39)《环境保护公众参与办法》将“公众”的概念界定为“公民、法人和其他组织”。环境治理各主体在法律法规与政策规范的框架中形成“交叉式”、“立体型”结合的关系。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》指出,以强化政府主导作用为关键,通过深化企业的主体作用、更好地动员社会组织与公众的共同参与,实现政府治理、社会调节、企业自治间的良性互动。结合我国环境治理的特征,界定环境治理各主体的职能如下:

1.政府为主导

为实现可持续发展目标,在各环境治理主体中,各级政府往往承担相对更大的责任(40)《联合国人类环境会议宣言》,1972年6月16日联合国人类环境会议全体会议于斯德哥尔摩通过。,发挥主导职能,这是由环境治理的公共事务属性决定的。政府在社会事务中具有规制、统筹、引导、示范的多重功能,可以使用多种手段,从而最广泛调动各类主体共同参与环境治理的积极性。政府主导功能还体现在将生态环境保护和经济发展的目标共同融入环境治理,进而实现二者的双赢(41)陈诗一、陈登科:《雾霾污染、政府治理与经济高质量发展》,《经济研究》2018年第2期。,从而为环境治理各主体提供明确的激励。我国建立的具有中国特色的环保督察体系,带动了全社会环保责任的落实。(42)董战峰、葛察忠、贾真等:《国家“十四五”生态环境政策改革重点与创新路径研究》,《生态经济》2020年第8期。

2.企业为主体

企业作为内部高度一致的利益群体,其生产行为同生态环境问题以及社会经济发展均密切相关,因此是环境治理的主体。企业的环境治理主体地位表现为个体性、行业性和社会性三个不断递进的层次。从个体角度,企业依法依规治污减排,约束排污行为,保护生态环境,并接受社会的监督,履行最基本的环境治理职能。从行业角度,企业践行绿色生产方式,推行清洁生产,加强全过程管理,带动全行业和上下游及周边产业的绿色化。从社会角度,企业依法依规公开环境治理信息,不断改善同环境治理其他主体的关系。

3.社会组织与公众共同参与

作为环境治理不可或缺的利益相关者,社会组织和公众尽管在数量上占优,但其地位往往由组织程度和意见表达渠道所决定。(43)霍国庆、顾春光、张古鹏:《国家治理体系视野下的政府战略规划:一个初步的分析框架》,《中国软科学》2016年第2期。虽然我国公众环境意识空前加强,但距离真正意义上的环境治理参与仍存在较大差距(44)王金南:《推动环境治理体系和治理能力现代化》,《中国环境报》,2018年6月12日,第003版。,特别是面对经济压力时,对环境政策响应有所欠缺。自我提升、团体动员和社会评价则是社会组织和公众参与环境治理的三个行为层次。自我提升针对公民个体而言,通过教育、培训、宣传等方式的引导,公民提高生态环境保护素养,践行绿色生活方式,形成自觉履行环境保护责任的内生机制。团体动员搭建社会组织与公众个体之间的桥梁,在团体内部产生共鸣、形成合力。社会评价则是公众监督和反馈机制的完善,有助于舆论监督的积极作用,探索生态环境公益诉讼等更进一步的公众参与形式。

纯粹的政府责任或市场责任都会造成环境公共物品和环境公共服务供给不足,进而模糊了环境治理主体职能的界限,导致无法识别环境治理主体关系的运行是否处于良性状态。环境治理主体职能的界定为各主体关系运行提供了分析的基础,也为环境治理主体关系的良好运行提供了判断依据。

三、环境治理主体的关系及其运行

(一)环境治理主体关系的类型

按环境治理主体关系所涉及的主体类别划分,环境治理主体关系的类型包括:主体间关系、各主体内部关系,以及在此基础之上耦合、嵌套而成的各主体间内部关系的相互关系。第一,主体间关系,是指在环境治理各主体间相互合作并互相制衡的关系。第二,各主体内部关系,是指同一类环境治理主体由分工协作而产生的内部关系,这种关系主要来自主体内部各群体之间由于利益边界的存在而形成的利益共建、共享机制,在政府内部还由于上下级的命令、指导关系而产生分层。第三,各主体内部关系在向主体间关系的渗透中产生了各主体间内部关系的相互关系,这是由于在一类主体内部形成的相互关系,通过主体间建立起的传导、反馈机制后,在其他主体内部或者各主体之间对应的相互关系形成稳定而持续的互动,反映出参与环境治理的主体由于外部性而对其他主体所产生的影响。

按环境治理主体关系所涉及的层次划分,环境治理主体关系的类型包括:自上而下、自下而上、横向互动和自律四种形式。第一,自上而下方式是大国治理的典型模式,即通过顶层设计方式处理环境治理事宜,也是我国环境治理体系的特色所在。该方式的关键点在于处理好上下级政府及不同职能部门的权责关系,坚决防止权责错位。第二,自下而上方式通过建立地方层次的试验区、试点城市进行先行先试、改革创新,将客观规律、改革经验归纳总结后,再在全国范围内进行全面推广,降低改革风险及成本。第三,横向互动方式,即环境治理的不同领域、不同主体之间通过互动形成的学习与反馈机制,以实现同领域不同主体的协同效应以及不同领域同一主体的精进优化。第四,自律方式,即在经济政策制定及实施进程中,各方自觉将生态环境要素作为经济发展的基本要素和经济政策的影响因素,融合生态价值与经济价值。自律是通过环境治理促进生态文明建设的重要标志。

(二)环境治理主体关系的运行

基于我国当前通过制度完善、体制改革和机制优化对环境治理格局的重构,本文通过环境治理三类主体关系的循环与交叉分析,构建如图1所示的环境治理主体关系图。

图1 环境治理主体关系图

1.政府—企业关系

在政府—企业关系中,政府通过约束激励的方式建立与企业的联系,其方式是使命令控制手段和市场手段互补,核心目的是将生态环境破坏的外部成本内部化。企业在政府—企业关系中的主要特点是适应,遵守生态环境保护的法律、法规、规章、政策,并在此基础上加以创新,既能提高自身参与环境治理的效率,还有利于与其他环境治理主体间关系的改进。

区分政府的主导地位与企业的主体地位,本质在于厘清政府与市场的关系,从根本上实现主体结构的多元化与相互制衡。(45)霍国庆、顾春光、张古鹏:《国家治理体系视野下的政府战略规划:一个初步的分析框架》,《中国软科学》2016年第2期。随着社会组织和公众在环境治理中的信息量逐渐丰富、话语权日益扩大,社会机制发挥越来越大的作用,从传统上的单向“管理”转变为现代化的多元“治理”,从污染源治理导向转变为环境质量导向,政府—企业关系也随着公众参与的增加而更加优化。社会组织和公众参与到政府—企业关系之中,通过引入社会资本等形式创新生态环保投融资机制创新,促进环境治理效率的提高,也缓解经济下行压力加大背景下可用财力与生态环保资金需求之间的矛盾。

2.政府—社会组织和公众关系

公众环境意识的普遍提高是政府—社会组织和公众关系优化的基石。由于意识和行为的双向促进作用,政府实施宣传教育不仅着眼于环境需求的满足和环境意识的培育,更应注重引导公众转变生活方式,并构建公众参与环境治理的通畅渠道。公众参与环境治理应当建立在依法、守法的基础之上,避免不理性参与对环境治理体系造成负面影响。

企业履责与否是政府—社会组织和公众关系的焦点所在。政府对公众环境宣传教育应当与对企业监督执法保持宽严一致,还应当使各主体生态环境保护权责一致。如果企业未能充分履责,公众绿色生活方式践行与区域生态环境质量的反差就会增大,向政府的负面反馈相应增加,也会降低践行绿色生活方式的意愿。作为响应,政府加严法律法规和政策规章,使企业执行的生态环境规范与要求基于人民日益增长的美好生活需要持续改进。

3.企业—社会组织和公众关系

决定企业—社会组织和公众关系的核心是环境质量,由于单个公众的力量通常有限,往往通过社会组织来代理其诉求。然而,由于生态环境破坏同环境质量恶化之间的关系难以精确计量,企业和公众容易各执一词,进而造成矛盾积累。社会组织和公众虽然能够借助日益完善的政府环境公开获取环境质量的完整信息,但因产权、所有权等问题而对企业环境行为的监督较为有限。故而纠正企业—社会组织和公众双方信任不足、信息不对称问题是改进二者关系的策略方向。

当前企业环境信息公开程度不足,我国2020年全部A股上市4 592个证券代码中披露“环境和可持续发展”指标的数量仅为11.7%。(46)数据来源:CSMAR数据库(www.gtarsc.com),检索时间:2021年4月。解决该问题,既需要加强企业环境信息公开、构建环境信用体系,也需要社会组织和公众形成完整的“企业生产行为——环境质量改变——社会组织和公众认知”信息链。二者关系的改进也需要引入外生机制解决由于市场内在的自发性和逐利性特点导致的不平衡。由于环境质量在企业—社会组织和公众关系中发挥“中介”作用,政府作为环境质量的代理者,有必要形成对二者关系的常态化协调机制。政府也应避免以“干预”代替“协调”,使企业—社会组织和公众关系按照科学规律发展。

(三)环境治理主体关系良好运行标准

良好运行的环境治理体系的内涵,体现在主体职能上,就是边界清晰、分工合作、平衡互动。边界清晰,是指各主体具备明确的权利、责任、功能;分工合作,是指各主体在自身权责框架内实施良好的互动,建立环境综合评估、综合决策机制;平衡互动,也即制衡,是指各主体间环境行为的彼此监督,通过建立职责明确、权限清晰的环境监管法律法规、各项制度,提高环境治理效率。环境治理主体关系良好运行的标准由以下五个维度构成。

1.和谐

坚持人与自然和谐共生是生态文明建设的核心,而人与自然和谐的关键则在于环境治理主体关系的和谐,共同树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。环境治理主体关系和谐既表现为同一主体内部的关系规范有序,形成合力,也表现为各类主体之间的关系融洽,信息传递与响应及时顺畅,具有达成共识的主观意愿。

2.制衡

基于制度约束和体制机制持续改进,能限定对各类主体发挥其作用的空间,避免力量畸轻畸重,推动环境治理主体关系有序运行,是制衡的本质所在。在不同环境治理主体间,通过相互监督发挥“合力”,由“督企”为主转变为“督企”、“督政”并重,确保主体权利在制度规定的合理边界内运转。同一治理主体内部则应做到利益均衡,避免由于少部分群体过度强势而导致治理主体整体利益的表达异化,使真实诉求得到充分反映。

3.稳定

环境治理主体的构成及其关系并不固化,会受到历史、文化、经济等外部因素的影响而逐渐偏离最优状态。环境治理主体关系应当形成自我调节机制,适应不断变化的外部条件,识别矛盾的积累并科学判断其潜在影响,在既定规则下重构各方关系,实现各主体关系间的动态稳定。

4.公平

在制度层面上,环境知情权、监督权和参与权方面的公平是环境治理各主体功能实现的基础。就实践而言,公平性体现为权责对等,即“谁污染、谁治理”或“污染者付费”原则,以实现环境负外部性的内部化。体现在环境治理主体的互动过程中,公平性要求通过充分协商讨论的形式解决矛盾,从而增强治理主体参与感。

5.效率

环境治理的效率是指全社会以尽可能低的成本实现环境治理目标,且在行政、市场和社会的维度上均实现效率最大化,而非偏重某一维度,需要多种治理手段在借鉴、融合基础上形成高效率。在治理主体内部,通过学习、交流与考核提升环境治理能力;在治理主体之间,则应基于制度设计和体制机制改革,调动各类主体参与环境治理的积极性和创造力。

综上所述,环境治理主体的关系通过特定类别主体在不同层次上的互动表现出来。在政府、企业、社会组织和公众三类主体两两互动的基础上引入另一类主体的参与,则是多元共治的关键特征,从形式上拓展了环境治理的参与面,从效果上夯实了治理主体的动态稳定结构。由此形成的环境治理主体关系良好运行的标准,可用于识别我国环境治理主体关系面临的挑战,进而寻求改进对策。

四、我国环境治理主体关系的优势、面临的挑战及改进对策

(一)我国环境治理主体关系优势

1.环境治理主体关系调节的制度化

我国的环境保护法为环境治理主体关系的创新提供了根本性的依据。社会治理逐渐强化,公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利,突出了治理主体和谐、互动的重要性,并为公众参与环境治理能力的增强提供了法律支撑。在政府与企业的关系上,采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持,引入生态保护补偿、环境污染责任保险等多重市场手段,最大限度调动企业的潜能。

环境治理体系关系的制度化还体现为生态文明体制改革,通过整合政府部门职能、理顺政府内部关系,进而优化各主体间内部关系的相互关系。通过构建党政领导干部生态环境责任追究制度,强化了政府自身的自我调节、自我恢复和自我完善机制,还有利于环境治理主体关系的重构。

2.环境治理市场和社会手段的多样化

我国的环境治理市场和社会手段走向多样化,首先表现在引入市场和社会机制扩充环境公共物品和公共服务的供给,通过生态产业的丰富与发展,建立健全市场及利益分配机制,引导社会投资者对生态保护者给予补偿。缓解政府在提供生态产品上面临的资金不足、人力有限的困境,同时提高企业、社会组织和公众参与环境治理的积极性。

不仅如此,环境治理市场和社会手段有机融合,市场和社会机制也在不断细化,促进治理效果最大化。如《碳排放权交易管理办法(试行)》、《环境信息依法披露制度改革方案》等政策文件的出台,明确提出社会手段在环境治理中发挥作用的方式,对社会机制的实现也提出了很具体的指导。

3.环境治理主体参与度的持续深化

我国的社会组织与公众参与环境治理的渠道不断拓展,参与意识逐步提高。《中国环境统计年报》数据显示,1995年至2015年,我国环境信访来信总数增长20.5倍,这得益于微信举报、网络投诉等多种参与渠道的拓展。近年来,政府制度化的监管政策使我国环境治理效果得到提升,在很大程度上也归功于非制度化的公众参与。(47)陈卫东、杨若愚:《政府监管、公众参与和环境治理满意度——基于CGSS2015数据的实证研究》,《软科学》2018年第11期。

环境治理各主体的互动不断增强。如2020年9月印发的《关于推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见》,就是在总结地方实践经验基础上对《生态环境损害赔偿制度改革方案》的完善。区域污染联防联控机制的建立,全国碳排放权交易市场启动上线交易,则打破了行政区的界限,加强了环境治理主体的互动。

(二)我国环境治理主体关系面临的挑战

1.环境治理制度不够健全

环境治理的基本制度体系由国家治理的基本法律制度所构成,具有普适性、稳定性、基础性和衍生性。(48)杨述明:《现代社会治理体系的五种基本构成》,《江汉论坛》2015年第2期。然而,在目前的环境治理中,还存在着顶层设计先行、法律依据不足的问题。制度依据不充分会导致环境治理主体关系的不确定性增强,进而影响环境治理目标的实现,特别是碳达峰、碳中和以及生物多样性保护上制度体系尚不完善的问题亟待解决。理顺政府、社会、市场三者在环境治理中的关系是当前中国环境治理制度设计面临的挑战。(49)包国宪、保海旭、张国兴:《中国政府环境绩效治理体系的理论研究》,《中国软科学》2018年第6期。

党中央提出“实行最严格的生态环境保护制度”,然而在地方上受限于发展路径依赖而落实不足,也是环境治理制度不够健全的重要方面。地方政府摇摆于环境规制与经济赶超,导致政策缺乏持续性,绿色发展效率低水平波动。(50)何爱平、安梦天:《地方政府竞争、环境规制与绿色发展效率》,《中国人口·资源与环境》2019年第3期。2013—2017年,我国环境污染投资增速由9.5%下降至3.5%,总体呈下降趋势,环境污染治理投资占国内生产总值比重也由1.52%持续降至1.15%。(51)数据来源:《中国环境统计年鉴》。环境治理制度不严格,且在地区之间存在差异,不利于规范环境治理主体的行为,难以在环境治理主体责任体系中实现权责对等,对主体关系的和谐稳定造成影响。

2.环境治理体制不够协调

环境治理体制不够协调所产生的条块分割容易使环境治理各主体相互掣肘,难以形成合力。如《环境保护法》、《海洋环境保护法》、《水污染防治法》在明确规定环境保护行政主管部门对环境保护工作实施统一监督管理,对重要江河、湖泊的流域水环境保护在规划、标准、监测、防治方面实行统一管理之后,同时也提出要对环境保护、水污染防治和流域水环境保护实施分部门监督管理。环境治理体制的不协调将激励治理主体注重局部与短期利益,忽视整体和长远利益,导致缺乏协同规制,甚至引发“搭便车”(52)周杰琦、刘生龙:《环境管制对雾霾污染的作用机制与治理效果——基于技能溢价视角的考察》,https:∥doi.org/10.13581/j.cnki.rdm.20200742,最后访问日期:2021年11月3日。现象,影响环境治理的效率。

长期以来形成的惯性容易使政府在环境治理各主体中相对过重,缺乏对作用范围上进行合理划分的动力,将政府主导等同于“行政主导”,协调、引导和规范不足。这样一来,地方政府倾向于局限在政府主体的内部层次关系和部门关系之中,以应对上级政府的政绩考核为主要目的,重视可见度高的约束性污染物,而轻视非约束性污染物(53)吴建南、徐萌萌、马艺源:《环保考核、公众参与和治理效果:来自31个省级行政区的证据》,《中国行政管理》2016年第9期。,难以对企业、社会组织和公众的反馈作出有效响应。其后果,往往是忽视本地区特征性的和亟待解决的生态环境问题,不仅偏离了以改善生态环境质量为核心的原则,也阻碍了持续改进。

3.环境治理机制不够完善

虽然我国的环境治理市场机制和社会机制得到了较大发展,且正在与行政机制融合,但各治理主体的责任界限还存在不明晰之处。2019年3月发布的《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》中就指出,在政府和社会资本合作中,存在财政部门超出自身财力、固化政府支出责任、泛化运用范围等问题。环境治理主体责任模糊的后果包括责任推诿与大包大揽两种极端情况,不仅影响治理主体关系的公平性,还由于缺乏自我调节和自我完善机制而造成环境治理主体关系的固化。

环境治理主体自身意识、行动能力与职能定位之间不匹配。从政府的角度看,《生态环境部关于2019年度法治政府建设情况的报告》指出,一些地方和部门对保护与发展的辩证关系认识不高,绿色发展的推动能力不强,行动不实。从社会组织和公众的角度看,由于在环境问题成因等部分议题上未达成共识(54)刘长兴:《构建环境共同治理体系的关键》,《中国环境报》,2017年3月15日,第003版。,公众主体职能的发挥存在参与领域有限、容易走入僵局等问题。从企业的角度看,地方政府在经济发展和生态环境质量之间的取舍容易产生环境治理中政府—企业关系的异化,进而影响公众参与。

(三)我国环境治理体系优化的对策建议

1.持续完善环境治理制度

环境治理制度的制定应当以主体关系符合和谐、制衡、稳定、公平、效率为基础,通过治理目标的明确,理顺主体间关系,形成责任约束。作为环境治理体系的依据,相关法律法规应根据生态文明建设的进程和现代环境治理体系的特点,适时开展修订工作。基于地区资源环境禀赋,以财产损失、人身损害、资源消耗和生态环境破坏的综合性外部成本内部化为原则,实行最严格的生态环境保护制度,切实响应环境治理各类主体的诉求。环境治理制度的设计应当同生态环境问题的长期性、全局性和累积性契合,针对各类环境治理主体,健全生态环境保护责任追究制度和环境损害赔偿制度,强化制度约束作用。

2.深化生态环境监督管理体制改革

为发挥在环境治理中的主导职能,政府内部要形成统一、独立监管的体制,对污染防治、自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态恢复工作实施有效监管,并使生态环境监管部门独立于被监管的部门和行为主体。相应地,承担自然资源开发和生态环境保护的政府部门,也应当纳入环境监管对象的范畴,并加快与环境监管职责的剥离。政府的生态环境监管还应吸收应用全社会的创新成果,开发预警化、信息化和便携化生态环境监测的技术体系,并促进其他主体环境治理能力的提升。

3.明晰环境治理主体的责任

激发权责一致基础上的环境治理主体自律性,是环境治理主体责任明晰的核心目标,也是形成稳定的自上而下、自下而上和横向互动关系的基础。明晰环境治理主体责任的关键,在于构建评价体系,把资源消耗、环境损害、生态效益等体现生态文明建设状况的指标纳入经济社会发展评价体系,使之成为推进生态文明建设的重要导向和约束。具体形式则是健全环境治理信用体系。政府对自身的强有力约束能引领全社会信用体系的完善,所以政务诚信是环境治理信用体系的基石。企业信用体系的建立,则有助于政府监管及公众监督,使各治理主体的话语权和行动力回到最优状态,破解各主体权责不对等、主体间强弱不对称的困境。

4.促进环境治理手段融合

通过完善行政手段、强化市场和社会手段,使各治理主体的意识和能力同责任和职能相适应,促进环境治理主体关系由二元博弈转向多元共治,建立保障各层次主体关系良好运行的长效机制。为此,需着力强化政府公信力、增进市场活力、提升社会凝聚力。各级政府部门以身作则使公信力得到强化,引导各主体形成依法参与环境治理的能力和意识。市场活力的增进,需要打破地区、行业等壁垒,发挥环境经济政策手段和绿色金融的作用,使环境治理市场环境能够公开透明、规范有序、保障有力。社会凝聚力的提升,一方面需要建立对我国生态文明建设的共同认知与科学理解,另一方面在行政机制和市场机制中融入更多社会治理要素,如在环境司法中加强检察机关提起生态环境公益诉讼工作、在环境污染第三方治理中引入社会评价,形成环境治理主体关系改进和生态环境质量改善之间的正向反馈。

作者贡献度说明:昌敦虎主要工作:为本文内容的主要完成者,(1)结合理论知识与研究实践确立了文章的研究目标;(2)根据评审意见制定了修改方案,调整文章结构,进行文章初稿及修改稿的修订工作。白雨鑫主要工作:(1)根据理论框架以及写作思路进行了文献梳理与整合;(2)在文章初稿及修改稿的完成过程中配合昌老师进行文章的修缮工作。马中主要工作:(1)为文章的完成制定了理论框架以及写作思路;(2)根据评审意见为文章修改提出指导意见。