晋唐以降广东仕宦推行中药研究

刘正刚,贺智宏

中国古代文献多将“医药”连用,古人身体有恙,延医问药与神明信仰多合而为一。中药在推广的过程中,始终伴随着神明信仰,这种信仰往往集医与药为一体。学术界关于中国大众宗教信仰研究成果相当丰富,其中涉及的医药神以华佗为主,(1)张雷:《乡土医神:明清时期淮河流域的华佗信仰研究》,《史学月刊》2008年第4期。也有笼统的药王信仰研究。(2)廖玲:《清代以来四川药王庙与药王信仰研究》,《宗教学教究》2015年第4期;黄雁鸿:《澳门的“祛病”文化:庙宇崇拜与民间信仰》,《中国文化研究》2018年第4期;唐廷猷:《中国药业史》,北京:中国医药科技出版社2013年版,第363—371页。这些研究多从地域空间考察医药神信仰的兴起、发展及信众状况。其实,在传统社会的神明信仰中,几乎每个神都是潜在的神医。(3)[美]杨庆堃著,范丽珠译:《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能及其历史因素之研究》,上海:上海人民出版社2007年版,第29页。宋代之前,岭南被中原士人视为“重鬼而淫祀”的烟瘴之地,医药与巫觋同时并存。宋代之后,在仕宦的努力下,官府的惠民药局等用药机构及祭拜医药神庙宇在岭南地区不断建立,中药在治疗过程中逐渐占主流。随着中药的推广,药材市场也逐渐建立,药材行业进一步细化。有学者以碑刻资料为中心考察清代药材商人与药市之关系,指出药材商帮参与医药神庙建设,吸引信众,是药市发展的重要因素。(4)许檀:《清代的祁州药市与药材商帮——以碑刻资料为中心的考察》,《中国经济史研究》2019年第2期。所谓中药是指传统中医以天然的植物、动物、矿物进行加工而成的药物,尤以植物药材居多。本文主要以明清广东政区为中心,通过晋唐以降广东仕宦在日常疾病治疗中引导民众从信巫觋到求医药的演变,并在明清时期利用医药神庙的聚集功能,将民众信仰与药物实用有机地交融起来,揭示仕宦在传统社会自上而下地推广中药的动态过程。

一、晋至元岭南巫医兼容与医药庙宇建设

我国各地祭祀医药神庙的名称可能有异,但神明多以华佗、神农、三皇(5)元代将唐代作为上古圣王祭祀的太昊伏羲氏、炎帝神农氏、黄帝轩辕氏“三皇”转为医药之祖,下令由全国医师主“三皇”祭祀,成为之后历代王朝的定制,也影响到民众的心理与行为。详见杜谆:《由圣到医:元代医祀三皇考》,《江西社会科学》2017年第11期。、药王等为主。宋代以降,广东专门祭祀医药神庙多名之曰药王庙或医灵庙。另外在一些非专司疾病的庙宇,如城隍、观音、天后、金花等庙中也会供奉医药神。不同时代、不同地区所信奉的医药神,在百姓眼中都有祛病消灾的灵应效果。

岭南在宋代之前流行俗鬼信巫的传统。秦朝统一中国后,尽管岭南已被王朝纳入大一统版图,与中原交流不断加强,但直到汉代中原士人对岭南的印象仍是“粤人俗鬼”的形象。

既灭两粤,粤人勇之乃言:“粤人俗鬼,而其祀皆见鬼,数有效。昔东瓯王敬鬼,寿百六十岁。后世怠嫚,故衰耗。”乃命粤巫立粤祝祠,安台无坛,亦祠天神帝百鬼,而以鸡卜。上信之,粤祠鸡卜自此始用。(6)(汉)班固:《汉书》卷25《郊祀志》,北京:中华书局2020年版,第188页。

汉代勇之对汉武帝所说的“粤人俗鬼”,说明这一传统历史悠久。“俗鬼”的目的是为了长寿。汉武帝相信了勇之的话,使“鸡卜”祭祀鬼神的巫术得到进一步强化,“信尚鬼神,淫祠最多。人有灾患,跳巫走觋,无所不至。”(7)法国远东学院订刊:《安南志原》卷2《寺观祠庙》,河内:法国远东学院订刊,1931年,第132页。所谓“灾患”自然包括疾病在内。

汉代流行巫觋“鸡卜”,是否与医药有关,史料未详。但巫觋有医者的诊治角色,“古巫即医。《广雅·释诂》:医,巫也。巫与医皆所以为人除疾,故医之字或从巫作毉。”(8)(清)梁松年:《心远论余》卷5,刘正刚点校:《梁松年集》,广州:广东人民出版社2018年版,第490页。魏晋时,北方战乱不断,一些官员、医者迁徙至广东避难,也将中原的医药知识带入岭南,并在民间社会传播,葛洪与其妻鲍姑就是其中的典型。

葛洪,字稚川,丹阳句容人也。……从祖玄,吴时学道得仙,号曰“葛仙公”。以其炼丹秘术授弟子郑隐。洪就隐学,悉得其法焉。后师事南海太守上党鲍玄。玄亦内学,逆占将来,见洪深重之,以女妻洪。……洪见天下已乱,欲避地南土,乃参广州刺史稽含军事。及含遇害,遂停南土多年。……闻交阯出丹,求为句漏令。……洪遂将子侄俱行。至广州……止罗浮山炼丹……尸解得仙。(9)(唐)房玄龄等:《晋书》卷72《列传第四十二·葛洪》,北京:中华书局2013年版,第1911—1913页。

葛洪师从郑隐学会了其祖父葛玄的炼丹术后,南下广州,“止罗浮山炼丹”,并仙逝于此。炼丹也是为了求长生,此与粤人俗鬼目标一致,即医与巫有相通之处。鲍姑原为上党人鲍玄女儿,随父亲鲍玄在广州太守府生活,耳濡目染父亲的医学,也成为一位医者,“多行灸于南海”。(10)(宋)李昉:《太平广记》卷34《神仙传·崔炜》,北京:中华书局1961年版,第215页。葛洪和鲍姑的炼丹兼具医、巫角色,为广东民众由一味“俗鬼”向医巫兼顾转变提供了契机。

这一转变的进程相当缓慢,唐代被谪岭南的中原仕宦试图用行政手段对付巫觋,时李德裕被贬岭南,他鉴于当地“信巫祝,惑鬼怪,有父母兄弟厉疾者,举室弃之而去”的习俗,“德裕欲变其风,择乡人之有识者,谕之以言,绳之以法,数年之间,弊风顿革”。(11)(五代)刘昫:《旧唐书》卷174《列传·李德裕》,北京:中华书局2013年版,第4511页。即以行政和道德手段革除巫风,但“弊风顿革”显然有夸大成分。

从唐代开始,岭南官府开始将葛洪形塑为神,在罗浮山冲虚观辟葛洪祠,“唐天宝初,置守祠十家”。(12)万历《广东通志》卷67《外志二·寺观》,《历代广东方志集成》省部第7册,第1496页。葛洪炼丹成为官府推广用药的形象代表,晚唐已见效果,时人刘恂记载:“广州陶家皆作土锅镬……尤宜煮药”。(13)(唐)刘恂:《岭表录异》卷上,北京:中华书局1985年版,第5页。显然,煮药在晚唐时期的广东已经向民间社会的日常疗疾靠拢。五代时,粤人有疾用药明显增多,宋代王象之《舆地纪胜》卷102《广南东路·景物》记载,程乡县曾井为“曾姓者所凿也。泉甘而冷,人苦瘴疠,一歃疾且去”。曾井传说是南汉时程乡县令曾芳所为,“相传南汉曾芳令是邑,以药置井中,病者饮之即愈。后人思之不忘,故名。”(14)(明)李贤:《大明一统志》卷80《潮州府》,日本东洋文库研究所藏,第20页。曾井水能治病,是因“以药置井”的缘故,无疑向民众传达了用“药”治病的功效,增加药在治疗中的作用,从而减少巫术的成分。北宋初,曾井传说进一步被神化:

曾井在[程乡]县西一里,南汉令曾芳所凿。后人思之不忘,故名……有曾福升记:“余尝读曾公类说,所谓程乡曾井者云:曾氏于汉为广州刺史,之后五代时尹程乡,以清简仁爱闻邑。民有瘴疠者,公给药愈之,由是远近踵门者日以千百。公乃大剂药内于井,令疠者饮之。是后,邑民祠公,饮水愈疾如初。”(15)嘉靖《潮州府志》卷1《地理》,《历代广东方志集成》潮州府部第1册,第18页。

曾芳用药治疗乡民的瘴疠,因疗效显著而传播开来,遂吸引每日千百人上门求药,他不得不把药投入井中,令民自饮。这种求药治病的场景取代了过去巫觋跳走作法的行为。南汉时,广东北部南雄人叶子荆在府属仙女岩获得炼药工具,“伪刘时,邑人叶子荆曾得六孔金铎、炼药铛各一”。(16)嘉靖《南雄府志》卷上《提封》,《历代广东方志集成》南雄府部第1册,第51页。这说明南汉时医药知识在广东有较广泛的传播。

南汉时期,仕宦阶层对炼丹乐此不疲,今广州市内“药洲”即得名于此时,据宋代方信孺记载:“药洲在子城之西址……《图经》云:伪刘聚方士习丹鼎之地。《南征录》亦谓:是时有方士投丸药于其中,水色立变。《药洲图序》乃以为葛稚川尝炼丹于此,非也。”(17)(宋)方信孺:《南海百咏》卷1《药洲》,北京:中华书局1985年版,第4页。方士炼丹有巫术色彩,但毕竟与巫觋跳走有所不同,其中“投丸药”已突出了药的成分。

宋代以后,用药在广东更为流行,北宋熙宁四年(1071)春,广州“疫疠大作”,太守蔡元度招广州医助教王士良,“以钩藤散治之,辄愈”(18)(北宋)朱彧:《萍洲可谈》卷2,北京:中华书局1985年版,第22页。。医助教在太医署负责协助医博士教学。用药的流行并不代表巫术完全退出了市场,宋元时期,巫术仍与医药分享对病人的治疗过程,时人所著《岭南卫生方》对此有记载,兹引数条如下:

灸蛊毒法:当足小指尖灸三炷,即有物出……

治蚂蟥蛊毒:觉是此物,先念解蛊毒咒,次饮生蜜,其毒化为水。凡中一切水族之毒,以蜜或饮或涂伤处,立解。

解百药毒方:油煎大甘草成寸,油煎柏叶蒸过方煎,如向上者不用上,二味,觉中毒急咀嚼,常服亦得。(19)(宋)李缪、张志远原辑,(元)释继洪纂修,张效霞校注:《岭南卫生方》,北京:中医古籍出版社2012年版,第77—78页。

可见,针灸、饮蜜、煎草等医术在岭南民间渐成主流,说明中药已为社会大众所接受,但巫术并未缺席,故有“先念解蛊毒咒”的现象。宋代还将鲍姑行灸治病加以神化,传说唐代她与崔炜在番禺县开元寺相遇,传授崔炜用艾草治病的方法:“吾善灸赘疣,今有越井冈艾少许奉子。每遇疣赘,只一炷耳。”(20)(宋)李昉:《太平广记》卷34《神仙传·崔炜》,北京:中华书局1961年版,第215页。

广东官府自宋代开始建立相关的医药机构,北宋庆历年间,肇庆知府朱显之在府城东建医灵堂。(21)崇祯《肇庆府志》卷24《外志·寺观》,《历代广东方志集成》肇庆府部第2册,第619页。南宋嘉熙年间,雷州知府薛直夫因“雷俗不知医药,病则专事巫祷,直夫创立惠民药局,教以医疗”。(22)万历《雷州府志》卷15《名宦志》,《历代广东方志集成》雷州府部第1册,第233页。宋代吴川县也建惠民药局。(23)雍正《吴川县志》卷3《官署》,《历代广东方志集成》高州府部第11册,第335页。这是宋元时期官府向民间社会推广中药的重要媒介之一。(24)杜菁、梁永宣、孟永亮:《探析宋代药局的急救及惠民作用》,《中国中医基础医学杂志》2016年第4期;武香兰:《元代“惠民药局”研究》,《贵州民族研究》2019年第1期。元朝“成宗贞元初,命郡国通祀三皇,如宣圣释奠礼”(25)(明)王圻:《续文献通考》卷85《群庙考》,杭州:浙江古籍出版社2000年版,第3459页。,将三皇祭祀赋予与孔子相等的地位,既是对正统文化的继承,也是惠民的举措。时在广东也得到落实,元人揭傒斯《增城县三皇庙记》记载元至顺二年(1331)增城改建三皇庙情形:

三皇古无庙,唐天宝中始置,祀以春秋,配以勾芒、祝融、风后、力牧,五代、宋并因之。国朝始诏天下郡县皆立庙,以医者主祠。……广州之增城未置庙,岁春秋有司设主寄祀丛祠中。至顺二年秋九月,旴江左祥由翰林从事广州香山县尹、潮州路经历,以奉议大夫治增城。既新孔子庙学于城西冲霄门外之故址,而以旧学为三皇庙。学坏,桡者易之,隘者辟之,漫漶缺漏者涂塈而黝垔之。自殿堂徂门,凡为屋五十有二楹,巍然如初建。……医家既得专祠三皇,可谓甚尊宠矣。(26)(元)揭傒斯著,李梦生点校:《揭傒斯全集》,上海:上海古籍出版社1985年版,第324—325页。

至顺初,增城知县左祥响应王朝国家号召,将孔庙旧址改为三皇庙。从屋宇52楹看,增城三皇庙信众规模较大。又据元明之际蔡微编《琼海方舆志》记载,元代琼山县城东西厢各建有一所医灵堂。(27)正德《琼台志》卷27《寺观》,《海南地方志丛刊》,海口:海南出版社2006年版,第567页。此时琼山还有“惠民药局”“三皇庙”等机构。(28)正德《琼台志》卷13《公署》,《海南地方志丛刊》,第305页。元代惠州府在府治前设“惠民药局”,南雄府在府治东建惠民药局,明洪武改为医学。(29)道光《广东通志》卷221《古迹略·署宅四》,《历代广东方志集成》省部第19册,第3578页;嘉靖《南雄府志》卷下《公署》,《历代广东方志集成》南雄府部第1册,第60页。医灵堂、三皇庙、惠民药局等官府机构的建立,广东官府的这些举措,无形中会引导民众向求医问药的方向转变。

由晋到宋元,广东的疾病诊疗经历了由巫觋到医药的缓慢转变过程,其间巫术与医术由分途到融合,又随着官府开始建立专门医药机构,引导民众在患病时求医问药,用药得到进一步推广。这一切均为明清医药知识的传播和医药神的信仰奠定了基础。

二、明清仕宦介入医药神庙建设及其体验

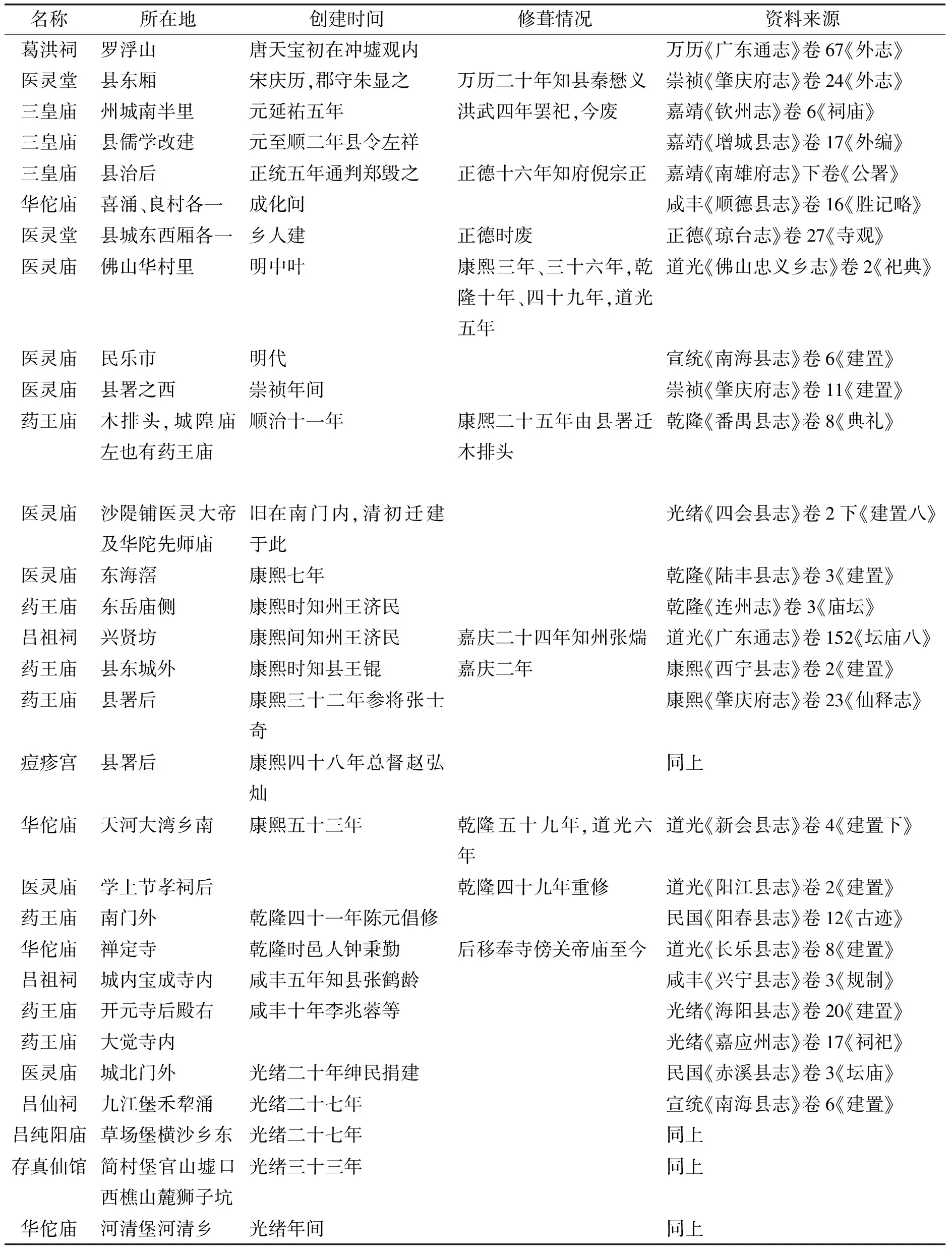

宋元时期,广东出现的医灵堂是不是神庙,难下定论。但医灵堂肯定是人口相对聚集,且以医学为中心的场所,说明医的成分在民众生活中所占比重越来越大。明清时期,广东旧志将这些“堂”设置在“坛庙”“寺观”栏目中,说明这些堂带有庙宇的性质,也表明民间的医药神信仰已成为风气。兹据方志记载列表如下:

广东医药神庙例举表

从上表所列30座医药神庙看,唐代1座,宋代1座,元代2座,其余26座均建于明清,且自明至清一直不断修葺。需要说明的是,广东医药神庙数量远不止方志记载这些,还有一些神庙中附祀医药神,如东莞石龙镇石龙新庙,“明末建,后座祀医灵大帝”。(30)民国《东莞县志》卷18《建置三·坛庙祠》,《历代广东方志集成》广州府部第24册,第219页。番禺县石楼乡天后宫,“约康熙初建,乾隆十四年(1749)重修,嘉庆十三年(1808)增修,道光二十九年(1849)增建,东为华陀殿,西为痘母殿。”(31)宣统《番禺县续志》卷5《建置三·坛庙》,《历代广东方志集成》广州府部第21册,第175页。因此,很难准确了解广东医药神庙数量。

上表专门供奉药王和医圣的庙宇,既是疾病患者精神抚慰的场所,也是他们求药的地方,如新会县医灵庙前的“炼丹井在源清坊,隆冬不涸,通邑资之,炼药尤佳”(32)万历《新会县志》卷2《食货·井泉》,《历代广东方志集成》广州府部第37册,第86页。。因井水是炼药的原料而被民众神化为其水可直接治病,“炼丹井在沙冈医灵庙前,水常溢岀井外,人有胃疾,祷于神,饮之即愈”。后来直接将炼丹井称为“灵丹井”,传说治病灵应,“凡病者祈神,得水饮之多应”(33)道光《新会县志》卷2《舆地·井泉》,《历代广东方志集成》广州府部第39册,第49页。。南海县“城西十二甫湛露巷,医灵庙前有池塘,诣庙求医方者,每汲此水以煎药。目为圣水”(34)宣统《南海县志》卷26《杂录》,《历代广东方志集成》广州府部第14册,第519页。。西樵山奉祀吕祖的云泉仙馆“下有长生丹井,甘冽异常,饮之者痼疾皆愈。一时士女骈阗,挈瓶络绎”(35)(清)冯赞勋:《鼎建云泉仙馆碑》,黎志添、李静编著:《广州府道教庙宇碑刻集释》,北京:中华书局2013年版,第914页。。所有这些都强调药的治病功能。

无论是炼丹井还是灵丹井,都因庙而被赋予灵异的治病效果。民众在祈祷和饮水过程中,会强化其战胜疾病的心理因素,心理行为因素在调节免疫功能中存在重要作用,也是中医所讲的情志能影响疾病的发生与治疗。(36)林文娟:《心理神经免疫学研究》,《心理科学进展》2006年第4期。祷疾的心理暗示能减轻疾病所带来的痛苦,对治疗并非完全无用。由于医药神庙在民众疗疾中有一定的影响,所以明清广东仕宦多积极倡导并参与修建医药神庙。据万历《雷州府志》记载:

医灵堂在白沙社,离城五里,久圮。万历二十年,知县秦懋义见民间多疫疠,苦无医。偶行郊野至白沙,登堂少憇,问之曰:“何神?”士人以医灵对。秦公欣然捐金为材,助以夫役,大加饰治。神灵遂妥,疫亦多愈者。(37)万历《雷州府志》卷11《秩祀·庙坛祠》,《历代广东方志集成》雷州府部第1册,第164页。

海康知县秦懋义带头修葺该县医灵堂,初衷是“见民间多疫疠,苦无医”。也就是说,海康医灵庙成为地方医疗的公共空间。四会县甚至将县衙之西的布政分司官署在万历末改为医灵庙。(38)崇祯《肇庆府志》卷11《建置》,《历代广东方志集成》肇庆府部第2册,第336页。晚明华南地区曾发生13次较大规模的疫情,(39)王双怀:《明代华南的自然灾害及其时空特征》,《地理研究》1999年第2期。广东仕宦对医灵庙重修或改建,或许是为了解决疫情期间医药的不足,同时也有借助药神信仰来安定民心的考量。

为了维护药王庙的正常运转,地方官府还专门拨田作庙产,如广东西部西宁县城东外的药王庙,为康熙年间知县王锟新建。(40)康熙《西宁县志》卷2《建置·坛庙》,《历代广东方志集成》肇庆府部第47册,第264页。嘉庆二年(1797)重修时,添拨香火田九亩五分。(41)道光《西宁县志》卷5《建置·坛庙》,《历代广东方志集成》肇庆府部第47册,第510页。清代广东长乐县还将外地药神请到家乡建庙,显示寻医治病的开放心态,“华佗庙在禅定寺。先是邑钟秉勤官江苏盐城尉。县有华佗庙,求药者甚骏,遂奉其神及药签以归,设于其家,求者甚效。后移奉寺傍关帝庙至今,求药者自远而至,香火极盛”(42)道光《长乐县志》卷5《建置》,《历代广东方志集成》潮州府部第41册,第294页。。钟秉勤为乾隆时人,(43)同治《都昌县志》卷3《官师表·职官考》,《中国方志丛书》华中地方第879号,台北:成文出版社1989年版,第259页。担任江苏盐城尉,因当地华佗庙药灵应,故将华佗及其“药签”一同带回家乡。又因求药者众,只好将神像“移奉关帝庙”,信众更加广泛。将华佗与“药签”抱合在一起,人们在祭拜华佗时,更多可能还会购买药品。

各地仕宦热衷修建医药神庙,应该还有借祭拜神明教化民众的因素,如宣传疾病治疗与孝道行善的关系。清代番禺士人张维屏在《桐屋受经述德》讲述,乾隆末,12岁的他因“患腹疾”,其父为了不让70余岁老母担惊受怕,遂到庙宇祷告神明:“维时方明,庙宇深且黑。祷毕,一举头,俨然见顔色乌巾而道服,长须白如雪。”越日病愈。“父乃往谢神,入庙睹神像冕服而金身。”张维屏父两次祷告神明,均得到神的眷顾。其父祭拜的神庙是距离其住地不远的医灵庙,此在他撰《祷神显应记》有记载:“嘉庆已未(1799),屏患血痢。庚申(1800),疾甚。辛酉(1801)夏,病危。”从1799年到1801年历时三年,张维屏所患血痢病情反复,以致病危。此时已药石罔救,“诸医辞不治”。其父“闻人言医灵庙有祷辄应,遂步行至庙”,向神明祷告:“祷毕,举头见神像,方巾道袍、白须飘然、面如生人,肃然不敢再视。”第二日,张维屏病情有了好转,其父听说岭南名医陈复正《幼幼集成》记录“鸦胆子方”十分灵验,“三年久病,一服而愈”。于是其父“诣庙谢神,见神像金身黑须,非复前日所见,乃知神灵显应”(44)(清)张维屏:《花甲闲谈》卷1,《四库未收书辑刊》第10辑第3册,北京:北京出版社,第415页。。张维屏的记录说明他的病是经过医药神灵验和服用医家药方相结合才最终治愈。他的描述,一方面把神明治病灵验归结于祖母的舐犊之情和父亲的孝心,另一方面又强调服食鸦胆子方。也就是说,把神明、亲情、医药合为一体。这个故事被同治《番禺县志》卷53《杂记》收录,(45)同治《番禺县志》卷53《杂录》,《历代广东方志集成》广州府部第20册,第661页。说明医灵庙已得到官方的认可。

三、医药神祭拜对中药市场的影响

明代自洪武年间开始,国家要求地方官府沿袭前朝设惠民药局,作为药材储存和为贫穷者治病的场所。成化十六年(1480)十一月,礼部要求天下各府州县“今后惠民药局俱要遵依洪武年间事理,竖立药局,或库出官钱,或量事区画,收买药材贮库。凡贫民患病疾者,药局官生实时用药诊治,勿令失所”,得到成化帝批准。(46)《修设惠民药局[例]》,《皇明成化十六年条例》,抄本,无页码,台北:傅斯年图书馆藏。自洪武至成化,国家为贫困者提供“用药诊治”,对普通大众接受医药知识无疑有积极意义。截至嘉靖初,广东几乎每个县都设立惠民药局,(47)嘉靖《广东通志初稿》卷10《公署》,《历代广东方志集成》省部第1册,第201—220页。如广州府惠民药局在“府城西,成化中建设,内外科医者司局事,给价市药储剂,军民病者皆得诣局请药”。(48)嘉靖《广东通志初稿》卷22《恤典》,《历代广东方志集成》省部第1册,第404页。此外,东莞、香山、龙川等县皆设有惠民药局,药材则是“收买”,说明各地均有药材市场,而且从“给价”来判断,有着一定的市场网络。

随着医药知识的传播,医药神庙增加了带有盈利色彩的求签请药活动,民众求药签以获得医药神的庇佑,常见的有吕祖、佛祖、观音等药签,如南海县西樵山有奉祀吕祖的云泉仙馆和存真仙馆,故而以求吕祖药签为主,靠近省城广州的花埭则以王大仙药签为主。

祈仙求药者,多奉吕纯阳为祖师,西樵白云洞其最著也。而省城花埭,独祀王方平,称为王大仙。凡有疾求医,往往奇验,以故搢绅士大夫多就之。而白云洞吕祖药签尤为平稳,每方一二味至四五味,每味四五分至四五钱而止。又分别男科、女科、幼科、眼科各类,方不离宗,药无偏重。病以渐除,鲜有败事。人或一次而预求三签,亦从未有忽而用寒忽而用热之谬。此盖灵爽式凭非偶然也。(49)宣统《南海县志》卷26《杂录》,《历代广东方志集成》广州府部第14册,第519页。

吕纯阳是民间传说中八仙之一的吕洞宾。宋代广东已流传吕洞宾治病的事迹,雷州天庆观道士患病多年,时吕真人路过,命童子取水一杯,“起刮壁土至地上,擦身中垢腻,并以水搏和,捏为一小丸授道士”服用,病遂愈。(50)(宋)洪迈著,杨标点校:《夷坚志》卷50,重庆:重庆出版社1996年版,第351—352页。上引史料中的王方平,则见于《三国志·虞翻传》记载:“翻始欲送[王]朗到广陵,朗惑王方平记,言:‘疾来邀我,南岳相求’,故遂南行。既至侯官,又欲投交州,翻谏朗曰:‘此妄书耳,交州无南岳,安所投乎?’乃止。”(51)(晋)陈寿:《三国志》卷57《吴书十二·虞翻传》,北京:中华书局1999年版,第973页。王方平在南方活动,《神仙传》也有记载,王方平,东汉末“弃官入山修道”,常住昆仑山,“往来罗浮山”,以符帮人“消灾治病”(52)(晋)葛洪撰,周国林译:《神仙传》卷3《王远传》,上海:上海古籍出版社1990年版,第16—19页。。此也见证了岭南医药与北方交流历史的悠久,反映了魏晋时期王方平、葛洪等对岭南医学传播的贡献。

西樵山的吕祖药签对广东中药的发展产生过影响,传说广州老字号“陈李济”的制药人陈体全到西樵山祷告,就得到吕洞宾授书和草药。

陈体全,南海人,家贫,性纯孝。母病瘫,三年不愈。体全露祷西樵山,凡五十余夜。遇采药翁出篮中靑草一茎、《方书》一卷,授之曰:“嘉子纯孝,草可疗母疾;《方书》习之,一生衣食勿虑也。然利济之心不可忘。”体全敬谨受教,归进草汁,母病立瘳。勤诵《方书》,遂精岐黄,治病多奇效。手制丸药,施济贫病者,所赖存活无算。年九十余,无疾而终。子祖光、祖开皆以医名于时。(53)道光《广东通志》卷326《列传五十九》,《历代广东方志集成》省部第20册,第5180页。

“采药翁”应指吕祖。陈体全到西樵山为生病的母亲采药,偶得吕祖药方,以此制药丸,开设药铺,服务社会。据统计,现今广东依然保留《孚佑帝君药签》《博济仙方》等吕祖药签,且《博济仙方》至少有8个版本。(54)游子安:《博济仙方:清末以来岭南地区仙方、善书与吕祖信仰》,《中国科技史杂志》2011年第A1期。吕祖药签伴随着吕祖信仰的普及而在岭南广泛流行。

民众祭拜的医药神多是历史上的名医,可能也掺杂了佛教治病疗疾的传说,诚如乾隆《番禺县志》卷8《典礼》记载,“药王庙祀古名医,非药王佛也”。(55)乾隆《番禺县志》卷8《典礼·坛庙》,《历代广东方志集成》广州府部第19册,第118页。所谓“药王佛”是指佛教中以药治众生烦恼疾病的菩萨,在民间社会有广泛的信仰圈,但强调的也是用药。庙宇要满足信众祭拜时求药的需求,就会与药材市场发生交流,联系到前述官府的惠民药局从市场购买药材,医药神庙也应从药材市场购买,因此一些庙宇附近就形成了药市,惠州府博罗县罗浮山冲墟观葛洪祠周围就是著名药市,据嘉靖《广东通志初稿》记载:

仙丹灶在冲虚观西北,又西北有石如槽曰药槽,又有药院、药市。相传葛稚川炼药处灶傍土五色而有光。药市有为鸟红翠鸣,声如捣药,夜静月明,响彻山谷,亦谓之捣药禽。稚川居罗浮最久,从游者众,乃置四庵:冲虚即南庵,旧有酥醪观为北庵,白鹤观为东庵,孤青观为西庵。(56)嘉靖《广东通志初稿》卷5《古迹》,《历代广东方志集成》省部第1册,第116页。

仙丹灶是葛洪炼丹之地,不远处有药院、药市。前者应包括炼药所需材料及制成品堆放处,药市显然指信众祭拜时购买药材形成的市场。有的药市则以隐形方式存在于神庙中,如粤北山区大庾岭附近南雄府保昌县三皇庙,(57)嘉靖《南雄府志》卷下《公署》,《历代广东方志集成》南雄府部第1册,第59页。韶州府仁化县亦有“三皇庙,在县西一里县街都”(58)嘉靖《仁化县志》卷4《古迹》,《历代广东方志集成》韶州府部第6册,第26页。。庙与街都的勾连,暗示着有固定的市场。据嘉靖《南雄府志》在《食货》中专列“药部”记载:“黄莲、苍耳、香薷、当归、扁豆、紫苏、干葛、仙茅。”其中“仙茅”出自保昌,学士张以宁作《杂说》如下:

庾岭之巅,折而东有峰奇秀……相传仙人葛洪炼丹之地。洪上升,弃余丹,生仙茅,叶似兰,采以八月,濯以嶂下流泉,其白如玉,炼成丸,食之补益真气。逾岭而南为韶州,产钟乳,人服食有功。医者为余言:“钟乳带石,色青者为真,服之令人多病淋,功不若仙茅也。”……世道既薄,人心多伪。医者乐于贱价之易售,苦于多求之难应。故其剂品多赝而不真。就使其真,亦修治不如式,于功乎何有?(59)嘉靖《南雄府志》卷下《物产》,《历代广东方志集成》南雄部第1册,第74页。

在保昌县的众多药材中,以仙茅和钟乳最出名。因求者众多,导致一些追逐利益的医者以假充真,“贱价”售卖。这说明至少在明代服食药物已成为风气,且对药材产地与采摘时节有了要求,“元明以后医家对药物的讨论更注意产地对药性与特别风土病疗效的影响”(60)梁其姿:《面对疾病:传统中国社会的医疗观念与组织》,北京:中国人民大学出版社2011年版,第245页。。与此同时,这一区域的药神庙数量也有所增加,如保昌县的药王庙,(61)乾隆《保昌县志》卷5《寺观》,《历代广东方志集成》南雄部第4册,第324页。韶州府连州的吕祖祠和药王庙、仁化县和曲江县的药王庙。(62)乾隆《连州志》卷8《寺观》,《历代广东方志集成》韶州府部第2册,第548页;同治《韶州府志》卷19《坛庙》,韶州府部第3册,第390页;光绪《曲江县志》卷6《庙》,韶州府部第4册,第658页。道光《广东通志》卷152《坛庙八》,《历代广东方志集成》省部第17册,第1495页。一旦遭遇时疫,到庙求药者众多,如顺德县葛岸“昔有道人自云葛姓,游憩葛岸五岳神庙。旬时,乡人病疫,道人以葛屑和药疗之,辄愈。求者日众,题柱而去”(63)乾隆《顺德县志》卷16《杂志·祥异》,《历代广东方志集成》广州府部第6册,第26页。。这里的“求”应包括求神和求药,而药则是变相售卖。葛姓道人应指葛洪,“葛仙洞在葛岸乡。初有葛道人游卜炼药,施病者立愈。……乃疑为葛稚川。今丹井尚存,遇风雨有云气”(64)咸丰《顺德县志》卷16《胜纪略·署宅》,《历代广东方志集成》广州府部第7册,第379页。。葛岸乡得名于葛洪炼药,说明以药治病的观念得到普遍认同。

药市是药材流通的重要场地,也是庙会和药材交易场所。晋代以来,葛洪在罗浮山炼丹,逐渐形成以朱明洞为中心的药材交易集散地。明中期以后,随着商品经济的繁荣,药商和医者建立行会组织,供奉医药神明,(65)唐廷猷:《中国古代的药市与当代的药交会》,《中国药学杂志》1997年第3期。药商定期举办药王庙会,活动内容丰富多彩,主要包括“祭拜药王,药王巡市,请班唱戏,庙会庆宴,药材交易,切磋技艺,事务商讨等”(66)唐廷猷:《中国药业史》,北京:中国医药科技出版社2013年版,第365页。。庙会期间,药商祈求药王保佑生意兴隆,借机进行药材交易,又利用民众防病心理出售药物,信众本着药神灵验的初衷争相购买。道光二十九年(1849),时任湖南学政的番禺人梁同新(67)同治《番禺县志》卷47《列传十六》,《历代广东方志集成》广州府部第20册,第579页。撰《敕封广济桐君庙碑》,除记述广济庙神祇桐君在鸦片战争中救护当地民众外,还追述了桐君治病灵验的故事:

谨按神桐君,黄帝时人,著《桐君药录》……今庙后大树围径合抱,病者撷叶入煎,饮之辄疹。故灾疹疾疫,祈祷者众。……数百余年,庙貌赫赫……赐封广济。其明年新庙址,又明年告成。……铭曰:……古皇鞭药,惟神司之。先医陪位,惟神尸之。明季天启,肇降此祠。桔柑柴胡,含甘吮滋。(68)(清)梁同新:《敕封广济桐君庙碑》,冼剑民、陈鸿钧编:《广州碑刻集》,广州:广东高等教育出版社2006年版,第488—489页。

广济桐君是黄帝时期的医者,其所著的《桐君药录》为历代医家接受。其庙后树叶也成为治病的药物,“病者撷叶入煎,饮之辄疹”。从铭文可知,祠庙至迟建于天启年间,药材则包括桔、柑、柴胡等。民众祈祷者众,而这些药材也应该是从市场购买所得。

明代广东药材种类众多,嘉靖《广东通志初稿》卷31《土产·药之属》记载有陈皮、黄连、五加皮、黄精、何首乌、藿香等100多种,广东药材逐步走向各地,《金瓶梅》第一回西门庆父亲西门达“原来走川广贩卖药材,就在这清河县前开着一个大大的生药铺,现住着门面五间到底七进的房子”(69)(明)兰陵笑笑生著,杜维沫改编:《金瓶梅》,北京:书目文献出版社1994年版,第1页。。明代佛山梁仲弘蜡丸馆研制儿科药——抱龙丸“为天下所贵”(70)(清)屈大均:《广东新语》卷15《货语·琥珀》,北京:中华书局1985年版,第418页。。清李调元说:“南方草木入药者甚伙,市人制丸裹蜡,俗称‘广丸’,远方携用颇验。”(71)(清)李调元:《南越笔记》卷5《蜡丸》,北京:《中华书局》1985年版,第83页。明万历末,佛山人研制的风湿跌打药酒——冯了性,专治风瘫,“神效非常”(72)(清)鲍相璈著,梅启照增辑,李世华校注:《验方新编》,北京:中国中医药出版社1994年版,第240页。。佛山药行分工细化,铺店增多,在百货辐辏中“以药材为首称”,其中在豆豉巷从事参药行就达近30家,并于乾隆三十二年(1767)建立了会馆。(73)(清)陈炎宗:《参药行碑记》,蒋祖缘等编:《明清佛山碑刻文献经济资料》,广州:广东人民出版社1987年版,第78—81页。

四、仕宦渲染医药神功能及其信仰民俗化

明清王朝对基层社会掌控逐步加强,历史悠久的医药神信仰也被纳入法定祭祀体系,潜移默化地影响民众,医药神信仰于是渐渐演变为民俗文化组成部分。

广东仕宦在不断修葺各地医药神庙时,还撰文对神明的灵应进行解读,如南海县佛山镇医灵庙,至少在明中叶前就被父老重修过,康熙三年(1664)再次重修,并竖立顺德知县赵鸣玉撰《修医灵庙记》,从中可管窥医灵庙在地方民众中的影响:

自神农啜草辨性,保物济用,以补救夫天地阴阳乖渗之气,两之以九窍之变,参之以九藏之动,而医肇焉。由是人得是理物者,扁鹊、秦和;神得是物理者,有医灵万寿帝。……帝之香火遍界,功及生民,无往不在。然在禅山之华村里有帝庙,为灵更著。里之人祈赛者肩摩于道,凡负痛以叩于帝者,辄不惜调剂以度人厄。……庙之创不知昉自何年,昔之父老重修,迄今复百余载。风雨淅历,榱桷湮颓。里之人食帝德,因念神庥。族兄秀日暨缘首冼应赓等集众抒诚,命工丹雘,栋宇焕然。……故闾阎苍首,时疾痛呼天,而天若弗及者,惟帝及之;童稚婴儿,时疾痛呼父母,而父母弗及者,惟帝及之。将见夫阴阳乖沴之气,天地之所不能,齐帝之力,皆有以补之,则帝之德盖与二气同不朽矣。(74)(清)赵鸣玉:《重修医灵庙记》,黎志添、李静:《广州府道教庙宇碑刻集释》,第972—973页。

赵鸣玉为顺治十八年(1661)顺德知县。(75)康熙《广东通志》卷15《选举》,《历代广东方志集成》省部第9册,第1023页。碑文中“百余载”显示该庙建于明中叶之前,此次重修“里之人祈赛者肩摩于道”,显然已成为官民合作的民俗文化,“庙里崇拜活动的实际组织工作交给了地方精英人物,他们有既得利益要与国家官员保持良好的关系。这一体系很灵活,足以让在社会等级各层次上的人都可以建构他们自己对国家允准神灵的看法。换一种说法,国家鼓励的是象征而不是信仰”(76)詹姆斯·沃森:《神的标准化:在中国南方沿海地区对崇拜天后的鼓励(960—1960年)》,[美]韦思谛编,陈仲丹译:《中国大众宗教》,南京:江苏人民出版社2006年版,第83页。。庙宇供奉神灵就是这种象征。明清广东官民在国家倡导下,致力于医药神庙的重修和改造,间接引导民众将信仰归入国家礼法允准的范围内。

由于药神庙既可以起到治疗疾病的功能,又具有地方民俗文化的效应,于是地方士人对医药神庙修建颇有热情,此从南海九江龙涌市“祀汉征士华陀”华先师庙得以说明。华先师庙建于乾隆年间,嘉庆已未(1799)重修,道光辛巳(1821)毁于司祝不谨,旋即建复。道光《南海县志》的编纂者胡调徳撰《华先师庙碑记》云:

沙嘴、龙涌、新涌三社,地据乡之上游,沿里海之西族处凡二千余家,公建祀神庙四,曰文武庙,曰华光庙,在沙嘴社;曰华先师庙,曰先锋庙,在我龙涌社。而华先师庙宅三社之中,濒海北向,其灵最著。……远近人士以疾病来祷者,每昧爽至,于日中篿珓之声,肃肃橐橐,彻于道路,惟华先师神灵是乞。若赤子吁父。然得其匙药勺水,病无不立愈者。昔人以先师姓名署庙,崇所主亦协众志也。予考《后汉书》:华先师,名陀……精于方药,多奇效……身之病也,得妙药而即痊;……心之病也,此药石、针灸所不能及。……[庙]自创始迄今约历六七十年。……今重建……庙东架木构板屋数椽,中分而异其门,北居司祝,南为祷方药妇女肃容之所,示有别也。(77)宣统《南海县志》卷6《建置·祠庙》,《历代广东方志集成》广州府部第14册,第186—187页。

从碑记中的“药水”“妙药”等字眼可知,对华佗信奉除了求得心灵安慰外,更重要的还是求药。祭拜者若“身之病也,得妙药而即痊”,但“心之病也,此药石、针灸所不能及”。所谓的心病则是要求民众按国家要求去践行“孝弟忠信”“礼义廉耻”,把儒家教化融入中医“天人合一”“身心合一”的医疗观中。

道光二十八年(1848),南海隆津堡乡绅李宗简领头在西樵山白云洞建云泉仙馆,奉祀吕纯阳先师。咸丰十年(1860),时任陕甘提督学政冯赞勋撰《鼎建云泉仙馆碑》碑记载:

[高士]祠右为逍遥台,向祀纯阳吕祖师。顾云洞为一樵之胜,而此台尤一洞之奇,易其名曰接东楼。远接东瀛,义盖有取。……爰集同志,醵金共议,于台右蕴玉山房故基,鼎建云泉仙馆……嘉庆丁卯年(1807),显迹清江,存活无算。经漕督奏请,敕加燮元赞运徽号,颁行天下,载在祀典。(78)(清)冯赞勋:《鼎建云泉仙馆碑》,黎志添、李静:《广州府道教庙宇碑刻集释》,第913—914页。

“显迹清江,存活无算”,说明吕祖治病灵验,故信众多。“载在祀典”则说明吕祖信仰受到官方认可。

光绪三十四年(1908),番禺县七星庄村民在信绅何焱枢、何维镛倡导下,募捐重修医灵古庙。据宣统元年(1909)无名氏撰《重修医灵古庙碑记》记载:

医果有灵乎?以人心之灵以为灵。人本诚心以求医,医与人心相感召,善者逾之,恶者置之,此医之所以灵也。斯庙由来久矣,迨至光绪初年,虫蚁剥蚀,栋宇倾颓,曾经众善输将,重修旧式。……[光绪三十四年]几欲倒毁。于是筹拨公款,鼎力捐签,略改规模,复新庙貌,人心踊跃,灵贶毕臻,奠四境之安康,除一乡之疹疾,医实有灵,其在斯乎?是为引。(79)(清)无名氏:《重修医灵古庙碑记》,冼剑民、陈鸿钧编:《广州碑刻集》,第499—500页。

这次修建由“筹拨公款”加募捐,说明官府与民众齐心重修。所谓“医与人心相感召”,意在表明心诚则灵,“也蕴含着医患配合,树立患者信心、意志等问题”(80)徐燕琳:《广州碑刻医史文献考述》,《中医文献杂志》2009年第1期。。

四会县的医灵庙在沙堤铺一甲,相传清初从南门内迁此。道光十九年(1839)重修,时人四会县武举人李善元为之作记:

盖闻天有六气,降生五味,发为五声。五味养人之阴,五声养人之阳。食味别声,血气之所以和平也。然而淫则生六病,彼苍亦无可如何?于是古之帝皇乃为之医药而疗治之,使在天者虽有晦明风雨之愆,而在人者均无夭札疾疠之患,医之所系大矣哉。……邑有医灵大帝及华陀先师庙,在南门外。……国初始迁建于此。殿宇湫隘,历年复久,朽蠹堪虞。道光已亥(1839),南门外之绅耆倡而重修之。……抑尝论之当世之庙,其为医而设者有药王大帝庙,有医灵大帝庙,有华陀先师庙。华陀,生于汉末,人皆知之。二帝则未有能辨其时代者。尝考邃古之初,民皆鲜食,至燧人氏始为火食,而疾病亦因之而生。于是神农乃尝百草,为民治病,则所谓药王大帝者,即炎帝神农氏之神也。又尝读《素问》《难经》,观黄帝与其臣岐伯、雷公所论列,备详针灸之法。然则所谓医灵大帝者,即黄帝辕氏之神也。(81)光绪《四会县志》卷2《建置·庙坛》,《历代广东方志集成》肇庆府部第18册,第183页。

碑记显示,黄帝是医灵大帝,神农是药王大帝,华佗是先师,他们都是医者,或针灸或赐药,即以“医药而疗治”病人。清中叶广东士人对医药神的解读,对民众祭拜医药神不仅有心理慰藉,而且会有求药的冲动。他们相信在庙会特殊的日子里祭祀医药神会格外灵验。

由于医药神具有治病施药的功能,随着士大夫宣传而不断深入民心,在供奉三皇及历代先医之外,具有当地民俗特色的医药神也被创造出来,成为求医问药的好去处。广州府番禺县的御伞灵诞,相传戴姓村民于夏收某日午餐后,靠在御伞岭树下去世:

后人便为其建一小庙供奉其偶像,每年农历正月二十日为诞期。后又有人说他能为百姓解除疾患,于是便又有病者家属将其偶像抬到病榻前扶乩开方“治病”。村人为庆祝他的诞期,在其诞期前几天隆重地举行投胜灯、烧花炮、唱八音、请“过山班”演戏等活动。(82)广州市白云区方志办编:《广州市白云区志》,广州:广东人民出版社2001年版,第1047页。

“治病”与“投胜灯、烧花炮、唱八音”等活动联系起来,说明医药神信仰在当地已成为民俗活动,这反过来又推动了医药知识的传播。南海县也有类似于“御灵伞”治病的故事:

咸丰间,有余氏女者,亦下金瓯人,为魅所祟。魅托言观音大士云:此女有佛性,收为弟子,改名妙欢。女为所蛊,决意皈依,辟谷不食,日尪瘠遂死。假鬼神渔利者言:此女已证果,葬者遗蜕耳,坟前土能治病。由是近而顺德各乡,远而省佛,画船络绎于河滨,艳服膜拜于冢畔。(83)同治《南海县志》卷22《列传》,《历代广东方志集成》广州府部第11册,第694页。

御伞灵和妙欢女生前都是地方上的普通人,都是在机缘巧合之下“升仙”,均在一定范围内受人膜拜,扮演着治病的角色,显示巫术在广东诊疗的民俗文化中印记深刻。

结 语

岭南自秦汉被中原王朝纳入统一版图,其“俗鬼”形象即印入中原士人的脑海中。魏晋以来,随着葛洪等医家进入广东炼丹,用药与巫觋兼容并存;唐宋时期,一批官员被贬岭南,尝试用行政与教化等手段改变当地巫觋现象,同时采取投药方式推广中医药知识,并建设医疗机构给贫困者施医用药,上层仕宦利用自身的资源逐渐改变底层民众的“俗鬼”心理;与此同时,官府还利用广东“俗鬼”的惯习,顺势而为,自唐代以来,在葛洪炼丹地建立了祭祀葛洪夫妇的庙宇,潜移默化地引导人们求医问药。通过建立具有教化色彩的医药神庙,将求药与神明信仰结合起来,逐渐改变广东重巫治病的传统,用药在民众日常疾病治疗中渐占上风。元代立法祭祀医药神三皇,医药神信仰进一步普及。明清时期,随着王朝国家对广东控制的强化,仕宦在州县建设惠民药局,又在各地建立医学、培养人才,意味着国家运用行政手段加强在广东推行医药的活动。(84)刘正刚、郭文宇:《明代地方医学的教育功能:以广东为例》,《南京中医药大学学报》(社会科学版)2009年第3期。在国家层面的推崇和士绅阶层的引导等多种合力作用下,医药神信仰在广东各地均得到扩展,各地仕宦倡导重修或新建医药神庙,为之捐资或撰写碑文,渲染医药神的灵应,并巧妙地将求药签融入人们的祭拜活动中。民众在医药神信仰的过程中,既满足了日常祷疾的心灵慰藉需要,又求得药签进行食药治疗,进而刺激了广东药材买卖的活跃。广东浓郁的商业氛围,促使药商在经营中不断细化药行,他们主动发起医药神庙会,通过祭拜活动将心理层面的暗示和销售药材的服用结合起来,进一步推动医药在日常治疗中的深入扩张。在疾病诊疗过程中,医药推广与神明信仰看似矛盾,但却被广东仕宦巧妙地糅合起来,并制造了以医药神庙为中心的诊疗与教化共存的民俗文化,充分显示了仕宦利用自身的话语权在传统社会自上而下推广中药所取得的成效。

作者贡献度说明:刘正刚,负责理论分析与概念化、实证分析与结果论证;贺智宏,负责文献综述的撰写,参与资料的搜集与校对。