泥河湾盆地马圈沟遗址鱼咀沟1号地点2017-2018年发掘出土的石制品

刘连强 蒲昱晓 侯佳岐 王法岗

关键词:泥河湾盆地;马圈沟遗址;石制品;早更新世;小石器工业

泥河湾盆地东端的大田洼台地发现早更新世古人类文化遗址50余处,是中国乃至东亚地区超过百万年旧石器遗址分布最密集的地区。马圈沟遗址是其中层位最低、时代最早的古人类文化遗址[1],也是从地层关系可靠、发现材料丰富等特点来看中国及东亚地区最早的石片石器遗址[2]。经过多年调查发掘发现,该遗址已成为包含多个地点、多个文化层的早更新世时期旧石器遗址群,鱼咀沟1号地点为该遗址最北的一处地点,对丰富马圈沟区域早更新世时期古人类的文化序列和文化内涵具有重要价值。本文对2017-2018年发掘的石质标本整理报道。

1遗址概况

2013年以来,河北省实施“泥河湾东方人类探源工程”,马圈沟区域早更新世时期古人类活动频繁、遗存丰富,是探索更早人类活动的重点区域,旧石器考古调查也不断在其东侧支沟鱼咀沟西端剖面底部采集到脱层的石制品。2015年,河北省文物研究所(现河北省文物考古研究院)再次调查时在沟口北侧断崖底部的黄砂层及稍高的蓝灰色砂质黏土层中观察到原生地层内的石制品,遂命名为鱼咀沟1号地点。

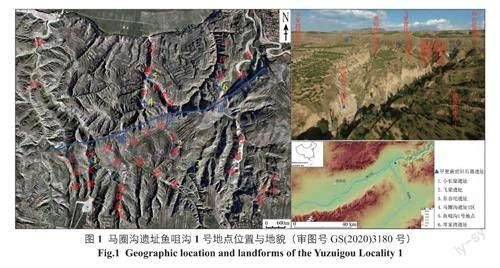

该地点位于阳原县大田洼乡岑家湾村西南1.2km处,马圈沟与鱼咀沟交汇处的东北角,地理坐标114°39′49″E、40°13′38″N,海拔840m(遗址剖面底部)(图1)。2016年第一次发掘70m2,发掘探方位于两沟交汇处东北侧的凸出部位,确认6个文化层和1个化石层,发现石质标本200余件、动物化石一批。2017-2018年,继续在2016年度发掘探方东临扩方发掘80m2,发掘至第5文化层底部揭露一处古地面,发现草原猛犸象脚印20余个,以及部分石制品和动物化石。对遗迹原址保护后转移至西临2016年发掘底面继续向下挖掘,面积约40m2,共确认7个文化层、4个化石层。

2地貌、地层与年代

该地点地处泥河湾盆地东缘大田洼台地的北坡,桑干河南岸1.5km处,岑家湾断层的上盘,文化遗物埋藏于巨厚的泥河湾层堆积之中。遗址周围区域分布有大面积的早更新统泥河湾组的河湖相地层,泥河湾层堆积被后期河流侵蚀切割很深,暴露有陡直的地层剖面。遗址东南距离断层面约300m,地层结构比较稳定。

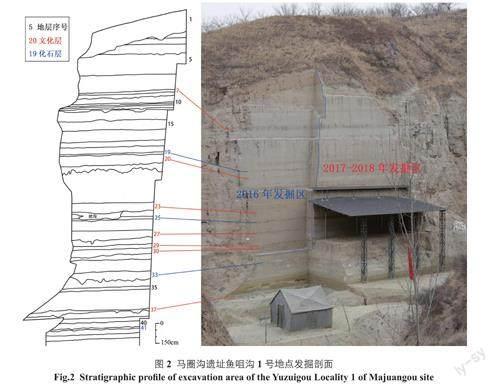

2017-2018年的发掘探方紧邻2016年的探方,地层稳定平整可以对比,发掘剖面厚度25.4m,自上而下分为44层(图2):

1.黄土:厚150~190cm。

~~~~侵蝕不整合~~~~

2.浅黄绿色黏土质粉砂:为泥河湾层堆积,厚0~50cm。

3.黄褐色粉砂质黏土:含大量锈斑,顶部约2~3cm轻度钙化,厚0~50cm。

4.黄色-浅灰色粉砂:含水锈条带与斑块,水平层理,厚0~80cm。

5.浅红色黏土质粉砂与灰黄色黏土质粉砂互层:下部浅红色黏土质粉砂含钙质条带,呈波浪状结构,底部有约12cm厚的灰绿色黏土质粉砂,含较多锈斑,厚150~160cm。

6.灰黄色粉砂:夹薄层理的褐色粉砂质黏土条带,水平层理,厚115~130cm。

7.灰绿色粉砂质黏土:出土石制品、动物化石,为第1文化层,可与马圈沟遗址Ib层对比,厚15~20cm。

8.褐绿色粉砂质黏土:厚20~30cm。

9.浅灰色黏土质粉砂:厚35~50cm。

10.浅红色粉砂质黏土:厚5~15cm。

11.黄绿色黏土质粉砂:厚10~15cm。

12.灰绿色粉砂质黏土:厚10~27cm。

13.浅红色粉砂质黏土:厚7~25cm。

14.灰黄色黏土质粉砂:呈波浪状结构,厚50~85cm。

15.浅棕褐色黏土质粉砂:轻微波浪状结构,厚65~75cm。

16.灰黄色粉砂:夹灰褐色黏土条带,水平层理,厚75~80cm。

17.棕黄-灰黄色细砂:厚40cm。

18.黄灰色粉砂与棕色粉砂质黏土:锈斑发育,水平层理,厚45~55cm。

19.灰绿色粉砂质黏土:含锈斑,顶部出土动物化石,厚10~18cm。

20.浅红色粉砂质黏土:含锈斑,出土石制品、动物化石,为第2文化层,可与马圈沟遗址Ia层对比,厚70~90cm。

21.黄绿色细砂:顶部、底部与上覆、下伏地层均不整合接触,厚25~80cm。

22.灰黄色粉砂:夹棕褐色黏土条带(呈波浪状结构),局部含砂砾石透镜体,厚210~255cm。

23.浅灰绿色-浅棕色黏土质粉砂:出土石制品、动物化石,为第3文化层,厚65~80cm。该层下发育浅沟1条,分布于发掘探方西北部少许范围内,沟内堆积由浅灰色细砂、褐黄色粉砂质黏土、灰绿色黏土质粉砂与灰褐色黏土混杂而成,颜色斑驳,发现少量石制品、动物化石,最深处深约57cm。

24.灰黄色粉砂:底部颜色较深,厚0~50cm。

25.棕褐色黏土:含大量锈斑,出土动物化石,厚5~25cm。

26.浅黄灰色粉砂:夹较薄的灰褐色黏土条带,厚75~90cm。

27.灰绿-棕色粉砂质黏土:顶部有厚约3cm的灰绿色粉砂,与下伏地层呈不整合接触。堆积内含大量薄钙板与小砾石(直径≤1cm),出土石制品与动物化石,为第4文化层,可与马圈沟遗址第I文化层对比,厚50~95cm。

28.灰黄色粉砂:含大量小砾石,厚20~55cm。

29.浅蓝灰-灰黄色黏土质粉细砂:下部出土石制品,为第5文化层,厚20~40cm。

该层下发现有草原猛犸象脚印,打破第30层。

30.红褐色粉砂质黏土:含小砾石与钙板碎块,出土石制品,为第6文化层,厚40~65cm。

31.褐绿色粉砂质黏土:含小砾石与碎小钙板块,厚15~40cm。

32.灰黄色粉砂:厚80~90cm。

该层下发育浅沟1条,分布于探方东部,宽约100cm,沟内堆积为灰黄-黄白色粉砂,出土密集的动物化石。

33.灰绿色-浅红色黏土:含白色钙质结核,与下伏地層不整合接触,厚50~80cm。

34.灰黄色粉砂质黏土:夹断续分布的灰白色钙化物条带,厚35~85cm。

35.浅灰绿色粉砂质黏土:夹薄层理的浅红色、褐绿色黏土条带,上部钙化,呈灰白色状,水平层理,厚20~30cm。

36.灰黄-黄色黏土质粉砂:夹灰褐-浅灰色黏土条带,含大量灰白色粉砂团块、锈斑,水平层理,厚145~155cm。

37.灰绿-褐绿色黏土:局部略显钙化,含少量锈斑,出土石制品、动物化石,为第7文化层,可与马圈沟遗址第III文化层对比,厚0~50cm。

38.黄灰-褐黄色粉砂质黏土:含大量黑色斑痕、锈斑以及少量磨圆度较高的小砾石,厚45~50cm。

39.黄灰色粉砂质黏土:内夹薄层理的灰褐色黏土条带,略显波浪状层理,含黑色斑痕、锈斑以及少量小砾石,厚25~35cm。

40.深灰绿色粉砂质黏土:底部发育有3~10cm厚的黄色粉细砂,含大量水锈斑痕,厚约40cm。

41.灰绿色粉砂质黏土:含锈斑与自然小砾石,与上覆、下伏地层均不整合接触,出土动物化石2件、石块(疑似石制品)1件,厚5~18cm。

42.浅红-粉白色粉砂质黏土:含大量锈斑,下部略显波浪状结构,厚30~40cm。

43.黄褐色粉砂质黏土:含大量锈斑,水平层理,厚约35cm。

44.褐灰色粉砂质黏土:夹薄厚不匀的黄色粉砂条带,含大量锈斑与少量砂砾,水平层理,厚60cm未见底。

第7、20、23、27、29、30、37七个层位发现石制品和动物化石,第19、25、32、41等4个层位发现动物化石,另在第41层亦发现疑似石制品1件。该地点与马圈沟遗址处于同一地层单元,第1、2、4、7文化层分别与马圈沟遗址的Ib、Ia、第I、第III文化层对比,第3、5、6文化层为新发现的文化层。

依据该区域已有的磁性地层学研究结果可知[1]:第4、第7文化层分别与马圈沟遗址第I、第III文化层对应,年代分别为距今166万年、155万年;第5、第6文化层介于马圈沟遗址第I与第II文化层(距今164万年)之间,推测距今160万年前后;第1、2文化层位于半山遗址(距今132万年)与马圈沟遗址第I文化层之间,埋藏层位更靠近马圈沟遗址第I文化层,推测其年代在150万年前后[3];该地点整体年代处于距今166~150万年之间。

3石制品

3.1概况

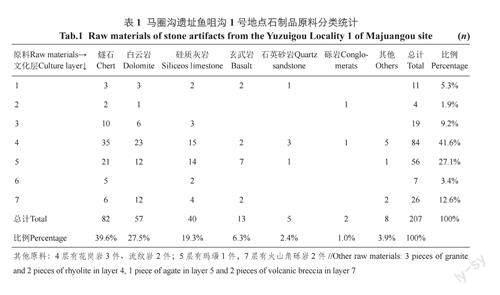

2017-2018年发现石质标本207件,发掘区位于斜坡上,不同文化层的发掘面积差距较大,不同文化层遗物数量的差别也很大(表1)。遗址主体原料为燧石、白云岩、硅质灰岩、玄武岩几类,在各文化层基本都有发现,部分文化层有少量的石英砂岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、玛瑙、火山角砾岩等。上述石料在遗址南侧断层面附近的基岩露头处都可见到,应为就地取材。

不同文化层石制品文化面貌相似。剥片以锤击法为主,也是各文化层主要的剥片方式,第4、第5文化层发现少量砸击技术产品。虽然多数文化层石制品类型相对简单,但整体来看则包括石锤、石核、石片、石器、残废品以及原材料等几类,石器包括刮削器、凹缺器、尖状器、钻器、砍砸器等类型,包含了小石器工业的基本石制品类型(表2)。第5文化层具有代表性,石制品数量相对丰富,剥片方式包括锤击、砸击两种,石器比例达30.4%,类型丰富,反映该遗址的石器技术具有相对较高的水平。

3.2第1文化层

第1文化层石制品共计11件,包括石片3件、刮削器1件、断块7件。

石片3件。石片可先按台面特征分为自然面者(A)和人工面者(B)两类,再按背面全部为自然面(1)、部分为人工面(2)、全部为人工面(3)特征组合划分为6种类型,即A1、A2、A3、B1、B2、B3型。此文化层A3型1件,B2型2件。皆为宽型,按照最大长(L)分为微型(L<20mm)、小型(20mm≤L<50mm)、中型(50mm≤L<100mm)各1件;台面包括素台面2件、砾石面1件;背面石片疤分别为2疤、3疤、4疤,以同向为主,异向的仅1疤;石片角79°~115°,平均93.7°。标本17M-Y1(7):65(图3:2),B2型石片,原料为玄武岩,不规则扇形,长宽厚为64.2×71.6×22.3mm,质量86.3g;素台面,长条形,宽厚为21.8×8mm;背面1条纵向脊,3个同向石片疤,1个异向;腹面微凸,打击点集中,打击泡微凸,远端圆弧,台面角115°。

刮削器1件。编号为17M-Y1(7):61(图3:3)。单直刃,毛坯为断块,硅质灰岩,不规则形,长宽厚为24.3×13.4×13.4mm,质量3.9g;在一长直边自较平一面向另一面单向修理,修疤单层、多个、不均匀,刃缘较规整,刃长19.2mm,刃角86°。

3.3第2文化层

第2文化层石制品共计4件,包括石核、刮削器、砍砸器、砾石各1件,砾石局部可见少量浅层疤痕,可能为石锤。

石核1件。编号为17M-Y1(20):29(图3:1)。锤击,单台面,原料为白云岩,原型为砾石,棱锥状,高宽厚为51.5×78.3×58.2mm,质量248.8g;台面为剥片面,三角形,宽厚为25.1×25.7mm;一个剥片面,3个石片疤,打击点散漫,台面角110°、118°。

刮削器1件。编号为17M-Y1(20):28(图3:4)。寰尖刃,毛坯为石片,原料为燧石,不规则梯形,长宽厚为36×34.2×13.7mm,质量19.4g;在右边远端错向修理出寰尖刃,修疤长、均匀、排列紧密,刃缘规整,刃长30mm,刃角75°。

砍砸器1件。编号为17M-Y1(20):32(图3:5)。双刃,原料为燧石,毛坯为扁平状砾石,不规则四边形,长宽厚为215×155×64.3mm,质量1511.4g;在相对的两短边分别采用复向、单向修理出凸刃、直刃;凸刃修疤稀疏、短深、不均匀,刃缘曲折,刃长160mm,刃角60°~80°;直刃自砾石一侧的纵向剥片疤向另一侧修理,修疤短浅、稀疏,刃缘规整,刃长90mm,刃角85°。

3.4第3文化层

第3文化层石制品共计19件,包括石锤2件、石核1件、石片1件、砍砸器2件、右裂片1件、断块7件、砾石3件、石块2件。

石锤2件。皆为单端锤击,原型为砾石,不规则形。17M-Y1(23):70,长宽厚为87.3×66.6×50.9mm,质量343.6g,在较薄锐一端有比较密集的反作用力形成的浅疤痕。

石核1件。编号为17M-Y1(23):101,为尝试性锤击石核,原料为燧石,原型为砾石,不规则形,高宽厚为80.5×95.6×74.2mm,质量569.5g;在核体多个部位尝试剥片,剥落多个小石片,未能成功持续剥片。

石片1件。编号为17M-Y1(23):68。A2型,原料为燧石,扇形,长宽厚为10.1×15.9×3.7mm,质量0.7g;台面为砾石面,长条形,宽厚为8.3×3.4mm;背面1个同向石片疤;腹面微弧,打击点散漫,远端圆弧,石片角95°。

砍砸器2件。原料皆為白云岩,毛坯皆为砾石,单刃、复刃各1件,刃形包括直刃3刃、凸刃1刃,皆为单向修理。标本17M-Y1(23):100(图3:6),复刃,皆为直刃,扁平状,长宽厚为130×105×34.7mm,质量562.6g;在砾石薄锐的三条边单向修理出直刃,修疤小、均匀、排列紧密,刃缘规整,刃长分别为37.7mm、80.7mm、39.2mm,刃角分别为58°、48°、56°。

3.5第4文化层

第4文化层石制品共计84件,包括石锤1件、石核17件、石片13件、石器7件(刮削器6件、凹缺器1件)、断片1件、断块28件、砾石5件、自然石块12件。

石锤1件。编号为17M-Y1(27):90(图4:1),复合型,原料为燧石,原型为砾石,不规则扁椭圆形,长宽厚为96.6×74.1×49.1mm,质量351.8g;砾石周圈多道凸棱,大部分凸棱上有反作用力形成的浅疤,为锤击使用部位;砾石一面的中部有密集浅坑窝,可能同时当作砸击石锤使用。

石核17件。包括锤击13件、砸击4件。锤击石核,分为单台面7件、双台面3件、多台面3件,原料包括白云岩6件、燧石5件、硅质灰岩1件、花岗岩1件。原型包括砾石6件、断块4件、自然石块3件。22个台面分为自然15个、人工7个,自然台面包括砾石面14个、节理面1个,人工台面包括剥片面6个、有疤台面1个。石核保留片疤多为3个及3个以上,仅有2件只剥落1个石片。标本17M-Y1(27):141(图4:2),多台面,原料为白云岩,原型为砾石,三棱柱状,高宽厚为35.5×41.6×25mm,质量53.9g;台面包括砾石面2个、剥片面1个,主台面为四边形,宽厚为39.9×18.8mm,两个工作面,可见4个石片疤,另两个台面各1个石片疤,台面角94°~100°。

砸击石核4件。皆为单极砸击石核,原料包括硅质灰岩3件、白云岩1件。标本17M-Y1(27):152,原料为白云岩,高宽厚为64.1×22.7×22.9mm,质量35.4g,点状台面,自一端剥落石片,多个片疤(图4:3)。

石片13件。包括锤击12件、砸击1件。锤击石片,原料包括燧石11件、玄武岩1件,类型包括A1型1件、A2型3件、B1型1件、B2型6件、B3型1件。宽型7件,略多于长型的5件,分为小型1件、中型11件。台面以人工为主,包括素台面5件、有疤台面2件、有脊台面1件,另有自然台面4件。背面石片疤1个的2件、2个的4件、3个及以上的4件。

17M-Y1(27):69,A2型,原料为燧石,多边形,长宽厚为30.7×34×14.4mm,质量17.3g;台面三角形,宽厚为14.5×7.7mm;背面1条纵向脊,3个异向石片疤,腹面微凸,打击点集中,打击泡微凸,台面角120°(图4:4)。17M-Y1(27):105,B1型,原料为燧石,五边形,长宽厚为44.5×38.3×16.4mm,质量31.2g(图4:6);有脊台面,扇形,宽厚为27.7×7.5mm;腹面微弧,打击点集中,打击泡微凸,台面角118°。17M-Y1(27):93,B2型,原料为燧石,三角形,长宽厚为22.6×31.4×11.7mm,质量6.3g;素台面,三角形,宽厚为8.4×5.9mm;背面1条纵向脊,3个异向石片疤,腹面微凸,打击点集中,打击泡微凸,台面角125°(图4:5)。

砸击石片1件。编号为17M-Y1(27):73,原料为燧石,三角形,长宽厚为21.8×19.3×13.4mm,质量4.4g;点状台面,背面全疤,2条纵向脊,3个同向石片疤,腹面弧,远端平直。

石器7件。从原料来看,包括燧石3件、白云岩2件、石英砂岩、硅质灰岩各1件;从大小来看,可分为微型3件、小型4件;从类型来看,包括刮削器6件、凹缺器1件;从毛坯来看,包括断片3件、砸击石核1件、砸击石片1件、锤击石核1件、石片1件;从修理方向来看,单向6刃、复向3刃。

刮削器6件。分为单刃5件、复刃1件,刃形包括凸刃4刃、直刃3刃、锯齿刃1刃。标本17M-Y1(27):112(图4:7),单凸刃,原料为白云岩,毛坯为砸击石片,椭圆形,长宽厚为38.1×45.7×15.4mm,质量28.9g;在右侧肩部向背面修理,修疤少、稀疏、不均匀,刃缘规整,刃长27mm,刃角72°。标本17M-Y1(27):61(图4:10),单凸刃,原料为燧石,毛坯为远端断片,扇形,长宽厚为15.4×14.6×5.9mm,质量1.4g;在远端向背面修理,单层修疤,修疤小、均匀、排列紧密,刃缘规整,刃长20mm,刃角62°;与旧石器时代晚期的拇指盖刮削器近似。17M-Y1(27):138,复刃,原料为燧石,毛坯为断片,三角形,长宽厚为17.8×14.8×8.8mm,质量2.1g;在三个边缘修理出直刃,两刃单向,一刃复向,单层修疤,修疤小、均匀,排列紧密,刃缘规整,刃长分别为13.1mm、12.3mm、12.3mm,刃角分别为55°、68°、71°;为一件精制品(图4:9)。

凹缺器1件。编号为17M-Y1(27):163(图4:8),原料为硅质灰岩,毛坯为尝试性石核,多边形,长宽厚为36.7×30.6×20.6mm,质量26.5g。在一边多次击打形成凹缺口,修疤深、密集,刃缘规整,凹口宽16mm,进深2.6mm,刃角80°。

3.6第5文化层

第5文化层石制品共计56件,包括石锤2件、石核8件、石片8件、石器17件、断块10件、砾石11件。

石锤2件。皆为单端锤击,原型皆为砾石,原料包括燧石、硅质灰岩各1件。标本18M-Y1(29):58,原料为燧石,椭圆形,长宽厚为110.9×69.6×63.5mm,质量514.3g;周身为石皮,较尖一端有较浅的反作用疤痕,使用程度一般。

石核8件。分为锤击6件、砸击2件。锤击石核分为单台面2件、双台面3件、多台面1件。原料包括燧石3件、白云岩2件、硅质灰岩1件,原型皆为砾石。台面包括砾石面6个、人工台面4个,人工台面为剥片面。石片疤数量为1个、2个的各1件,3个及以上的4个。18M-Y1(29):51,双台面,原料为白云岩,三棱柱状,高宽厚为35.4×32×22.6mm,质量34.3g;台面分别为砾石面、剥片面,主台面梯形,宽厚为25.5×17.4mm;3个石片疤,打击点散漫,台面角92°(图5:1)。18M-Y1(29):71,多台面,原料为燧石,半圆形,高宽厚为86.1×87.7×33.5mm,质量276.8g;台面分为剥片面2个、砾石面1个,主台面半圆形,宽厚为30.6×15.9mm,主要沿台面周圈单向剥片,形成半盘状;多个石片疤,打击点散漫,台面角84°~108°(图5:3)。

砸击石核2件。皆为两极石核,原料分为玄武岩、燧石各1件。18M-Y1(29):93,原料为玄武岩,枣核状,高宽厚为58.5×26.5×22mm,质量38.2g;自两端剥落石片,点状台面,多个石片疤(图5:2)。

石片8件。原料包括硅质灰岩4件、燧石3件、玄武岩1件,类型包括A1型2件、B1型3件、B2型2件、B3型1件。长型6件、宽型2件,又可分为微型1件、小型6件、中型1件。人工台面6件,包括素台面2件、有疤台面4件,另有砾石面2件。标本18M-Y1(29):69,B1型,原料为玄武岩,四边形,长宽厚为23.5×22.7×11mm,质量5.7g;有疤台面,长条形,宽厚为17.2×6.6mm;腹面微弧,打击点集中,打击泡微凸,远端尖,石片角94°(图5:4)。标本18M-Y1(29):59,B3型,原料为硅质灰岩,四边形,长宽厚为33.8×29.3×23.2mm,质量14.1g;有疤台面,长条形,宽厚为28.9×8.5mm;背面1条纵向脊,2个异向石片疤;腹面微凸,打击点散漫,打击泡微凸,可见放射线,远端尖,石片角88°(图5:5)。

石器17件。原料包括燧石7件、玄武岩4件、硅质灰岩3件、白云岩2件、玛瑙1件;又可分为微型1件、小型13件、中型3件;类型包括刮削器11件、尖状器3件、凹缺器、钻器、砍砸器各1件;毛坯包括石片10件、砾石3件、石核2件、断片2件;单向修理17刃、复向5刃、错向1刃;以石片为毛坯的向背面12刃、向腹面1刃、复向3刃、错向1刃。

刮削器11件。分为单刃7件、双刃3件、复刃1件,刃形分为凸刃6刃、直刃3刃、凹刃3刃、凸凹刃3刃、锯齿刃1刃。18M-Y1(29):75,单凸刃,原料为燧石,毛坯为石片,梭形,长宽厚为45.2×32.9×11.7mm,质量16.1g;左侧向背面修理,单层多个修疤,修疤小、均匀,刃缘规整,刃长45mm,刃角67°(图5:10)。18M-Y1(29):83,单锯齿刃,原料为燧石,毛坯为石片,不规则扇形,长宽厚为33.5×30.7×11.1mm,质量12.9g;远端向背面修理,单层修疤,修疤少、深、稀疏,刃长37mm(图5:9)。18M-Y1(29):63,双直-凸刃,原料为燧石,毛坯为石片,不规则扇形,长宽厚为41.2×44.3×19.8mm,质量30.4g;两侧分别向背、复向修理出凸、直刃,凸刃单层多个修疤、均匀,直刃修疤大小不一、稀疏,刃长分别为50mm、30mm,刃角分别为78°、64°(图5:7)。18M-Y1(29):84,复刃,原料为玄武岩,毛坯为石片,不规则长方形,长宽厚为59.5×50.9×26.5mm,质量74.6g;周圈向背面修理出凸、直、凹三刃,修疤多、多不均匀、少数规整,刃缘规整,总刃长164mm,刃角分别为65°、70°、78°(图5:8)。

尖状器3件。原料分为燧石、玛瑙、玄武岩各1件,包括正尖1件、角尖2件,毛坯皆为石片,边刃向背面修理4刃、复向2刃。标本18M-Y1(29):91(图5:12),角尖,原料为燧石,四边形,长宽厚为16.9×29.3×10.2mm,质量7.2g;右边、远端向背面修理,单层修疤,修疤小、均匀,尖角84°。标本18M-Y1(29):60,正尖,原料为玛瑙,扇形,长宽厚为24.3×25×8mm,质量6.6g;一刃向背面修理,单层修疤,修疤小、稀疏,为陡刃,另一刃复向修理,修疤大小不一,尖角84°。

凹缺器编号为18M-Y1(29):70(图5:11),原料為白云岩,毛坯为砾石,不规则梯形,长宽厚为33.8×31.9×15.1mm,质量17.7g;在长轴一侧单向多次击打形成缺口,修疤大小不一,刃缘规整;缺口长13.9mm,进深3.8mm,刃角88°。

钻器编号为18M-Y1(29):55(图5:13),原料为硅质灰岩,毛坯为断片,四边形,长宽厚为17×14.4×7.2mm,质量1.8g;在一侧边向背面修理出短尖,尖一侧多个修疤,另一侧单次打击,尖长25mm,尖角72°。

砍砸器编号为18M-Y1(29):86,单直刃,原料为白云岩,毛坯为砾石,长条形,长宽厚为96.7×42.4×41.1mm,质量229.3g;在一直边的一端单向修理,修疤稀疏,刃缘锯齿状,刃长54mm,刃角100°。

3.7第6文化层

第6文化层石制品共计7件,包括石核2件、刮削器1件、凹缺器1件、断块3件。

石核2件。皆为锤击多台面,原料为燧石,原型为砾石。标本18M-Y1(30):103(图6:1),四边形,高宽厚为81.4×56.4×46.1mm,质量250g;剥片过程中不断变换台面,从不同角度剥片,周身布满石片疤,可辨台面3个,1个为砾石面、2个为剥片面;石片疤8个,打击点多散漫,台面角83°~100°。

刮削器1件。编号为18M-Y1(30):100(图6:4)。单直刃,原料为硅质灰岩,毛坯为石片,不规则扇形,长宽厚为25.9×37.7×20.9mm,质量27g;在右边向背面修理,单层三个修疤,大小均匀,刃缘规整,刃长15.9mm,刃角78°。

凹缺器1件。编号为18M-Y1(30):101(图6:6)。原料为燧石,毛坯为断块,不规则梯形,长宽厚为39.9×26.7×15.1mm,质量17.8g;在斜边单向多次击打形成缺口,单层、多个修疤,大小均匀,刃缘规整;缺口长19.1mm,进深3.5mm,刃角82°。

3.8第7文化层

第7文化层石制品共计26件,包括石核7件、石片2件、石器4件、断块2件、砾石10件、自然石块1件。

石核7件。皆为锤击单台面,原料包括白云岩3件、燧石3件、硅质灰岩1件,原型皆为砾石,台面皆为砾石面;片疤数量分为1个的5件、2个的2件。18M-Y1(37):16,原料为燧石,四边形,高宽厚为37×50.9×20.9mm,质量55.9g;台面四边形,宽厚为40.1×19.2mm,剥落2个石片,打击点散漫,台面角100°~110°(图6:2)。

石片2件。原料皆为白云岩,A2、B1型各1件,长型、宽型各1件,皆为小型,台面为砾石面、素台面各1件。标本18M-Y1(37):18,B1型,长条形,长宽厚为36.3×21.5×9.5mm,质量9.8g;素台面,三角形,宽厚为14.1×8.1mm;腹面微凸,打击点散漫,远端圆弧,石片角95°。

石器4件。原料包括燧石3件、火山角砾岩1件,分为小型、中型各2件,类型包括刮削器、砍砸器各2件,毛坯包括断块2件、石片1件、砾石1件,单刃3件、双刃1件,凹刃2刃、直刃1刃、凸刃2刃,修理方向复向3刃、单向2刃。

刮削器2件。标本18M-Y1(37):3(图6:5),单凹刃,原料为燧石,毛坯为断块,不规则形,长宽厚为42.9×30.1×18.3mm,质量20.8g;在长边的一端单向修理,单层修疤,不均匀,刃缘规整,刃长17.3mm,刃角56°。

砍砸器2件。标本18M-Y1(37):7(图6:7)。双直-凸刃,原料为火山角砾岩,毛坯为石片,三角形,长宽厚为99.2×73.1×32mm,质量223.7g;在两侧复向修理直刃、凸刃,修疤稀疏、大、不均匀,刃缘欠规整,刃长分别为100、90mm,刃角分别为65°、76°。

4初步认识与意义

4.1石器工业与石器技术发展

该地点文化层层序丰富,整体石制品数量与同时期遗址比较相对丰富,部分文化层石制品数量有限,但各文化层石制品特点相似。原料相对丰富,就地取材;主要以锤击法剥取石片,少量砸击;石器类型主要为刮削器,少量凹缺器、尖状器、钻器、砍砸器等,毛坯主要为石片,另有断块、石核、自然石块等;石片、石器以小型为主。石器技术为典型的石片石器技术传统,与泥河湾盆地早更新世的马圈沟、小长梁等遗址的文化面貌相同,属于中国北方以小石器为主的工业类型[4-6]。遗址时代古老,是华北地区百万年以来小石器工业的源头。

该地点整体石器技术面貌简单、原始,但从某些标本来看已具有比较成熟的剥片技术和石器修理技术。剥片整体以权宜性剥片为主,但一部分石核能够持续剥取石片,剥片效率较高;第5文化层发现近似半盘状石核,可能已有设计剥片的意识。石器修理整体简单原始,多数标本修疤较少,但修理模式逐步固定,呈现出单向修理为主的特点;并出现了一些器型规整的精制品以及复刃修理的石器,第5文化层的精制品甚至可以与旧石器时代晚期的同类标本相媲美。第5文化层石器比例达30.4%,而且类型复杂,包含刮削器、凹缺器、尖状器、钻器、砍砸器等小石器工业基本石器类型。综合来看,该地点的石器技术已发展至一定水平,并非古人类演化最初阶段的简单石器技术。

4.2砸击技术的出现

砸击技术是中国旧石器时代基本的剥片方式之一,最早在北京周口店遗址被识别出[7],以往中国北方最早的砸击技术制品在小长梁遗址[8],在后期的遗址中也是重要的剥片方式,在侯家窑[9]、下马碑[10]等遗址则表现得比较明显。该地点文化遗物相对丰富的第4、第5文化层发现有特征明确的砸击技术制品。结合该遗址的砸击技术的时代古老,而砸击技术相对简单,能够克服非优质原料难以锤击剥片的弊端等技术特点推测,砸击技术可能出现得非常早,伴随着古人类制作石器的始终,而不仅仅是古人类演化至某一阶段才出现的剥片技术,而砸击技术在某些遗址表现得比较突出可能与石制品的原料有密切关系。

4.3价值与意义

鱼咀沟1号地点位于马圈沟早更新世遗址群的集中分布区内,埋藏地层清晰,部分文化层可与马圈沟遗址对比,时代明确可靠。同一剖面上發现7个不同阶段的早更新世时期文化层,包括有3个新发现的文化层,进一步充实完善了泥河湾盆地早更新世时期古人类演化的文化序列,是华北地区早期人类连续演化的有力证据。第1、2、4、7文化层可分别与马圈沟遗址的Ib、Ia、第I、第III文化层对比,形成不同阶段古人类活动的分布范围,为研究早更新世时期古人类的栖居方式、生计模式等提供了重要线索。部分文化层出土相对丰富的石制品,为研究华北地区早更新世时期古人类的石器工业与石器技术的发展水平提供了基本材料。部分文化层文化遗物相对稀少,可能未找到古人类的集中活动区,为进一步探索更加丰富的古人类遗存提供了重要线索。遗址地层序列清晰、年代古老明确、文化层序众多、文化遗物丰富是该地点的重要特点,为探索东亚地区最早人类的出现与演化提供了更加丰富的资料。

——以乌兰木伦遗址第一地点微痕研究为例

——寻找最古老的石制品