泥河湾盆地火山角砾岩原料的热处理实验

仝广 李锋 赵海龙 闫晓蒙 高星

关键词:旧石器时代晚期;泥河湾盆地;热处理;细石叶;实验考古学

1引言

旧石器时代晚期,大量细石器遗存在泥河湾盆地被发现,其中以两面器、楔形细石核最具特色。长久以来,学者们围绕相关发现展开了大量研究,从剥片序列、文化面貌、人类行为、环境适应及生计活动等视角进行了详细、全面的解析,明确了以两面器技术为基础的细石叶技术在泥河湾盆地出现的年代和分布范围[1-3]。然而,仍有许多问题悬而未决,细石核的原料问题便是其中之一。以采集自遗址附近的河床或盆地内基岩中的同类岩石为石料开展的打制实验表明,天然状态的石料难以支撑精致的修型和连续的细石叶压剥,但泥河湾盆地的细石器组合中有许多使用优质火山角砾岩制作精美的楔形细石核的破裂面细腻光滑,有油脂性光泽。这种反差现象和石制品的表面特征,暗示遗址中的石料很可能经过了热处理。

热处理是古人类通过改变加热改变石料物理性质,提高剥片性能的行为。目前已知最早的热处理石制品出现于南非PinnaclePoint遗址[4],年代为距今164ka。我国水洞沟遗址第2和第12地点也有过相关报道[5]。除此之外,实验考古学表明热处理有效地提高细石叶技术的生产效率[6]。因此泥河湾盆地旧石器时代晚期的古人类是否采用了热处理方法对石料进行改造这一问题亟需研究。

本文运用实验考古学的研究方法,综合热处理和剥片模拟实验,对热处理前后石料剥片性能、物理性质进行比较分析,确定鉴别热处理现象的标准,为探讨泥河湾盆地旧石器时代晚期的遗址中是否存在热处理行为提供方法学基础。

2研究材料与方法

2.1原料

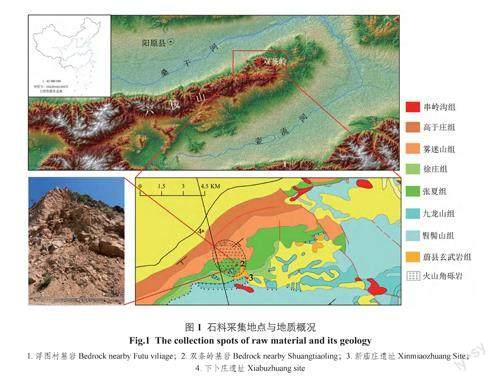

部分研究者提出泥河湾盆地旧石器时代晚期细石器遗存的石料应出自泥河湾村对岸的南山(即周家山)[2],但该区域的岩石颜色以黄、绿、红为主,仅在油房遗址中被大量地用来生产石叶、细石叶[7],其他遗址中很少见到。也有学者提出细石器遗址中使用的火山角砾岩应产自桑干河流域以南的山区[8,9],其山前冲沟中有大量遗址中所用的火山角砾岩,但石质坚硬、粗糙,难以生产细石叶。根据以往的调查和研究,籍箕滩南山、新庙庄、马主部一带存在火山角砾岩的基岩,蔚县浮图村南部也出露同类基岩。本次实验使用的原料在新庙庄附近采集(图1)。

据天镇K-50-31幅1/20万地质图,新庙庄附近的地质地层和岩性描述如下:

串岭沟组:底部紫红色砂质页岩、页岩及铁矿层,其上白云岩,石英砂岩;

高于庄组:主要为灰色、黑色白云岩,含燧石团块或条带,底部燧石条带尤多,且呈网状;

雾迷山组:灰色厚层燧石条带,白云岩与黄灰色中厚层或黑色页片状沥青质粗晶白云岩互层;底部为分灰色中厚层燧石角砾白云岩;

徐庄组:紫红、灰绿色砂质页岩与紫红、灰色薄层灰岩互层;夹泥质灰岩,底为页岩;

张夏组:上部为深灰色厚层鲕状灰岩;下部为灰色中厚夹薄层灰岩及少量砂质页岩;

九龙山组:上部红色凝灰质砂岩、泥岩;中部砂质页岩;下部凝灰质砂岩、砂砾岩。底部杂色砾岩;

髫髻山组:安山质集岩块、安山质角砾岩、安山岩互层,夹凝灰岩、砾岩,上部夹玄武岩。底部凝灰质砾岩;

蔚县玄武岩组:致密气孔状橄榄玄武岩、辉石玄武岩夹黏土、褐煤;

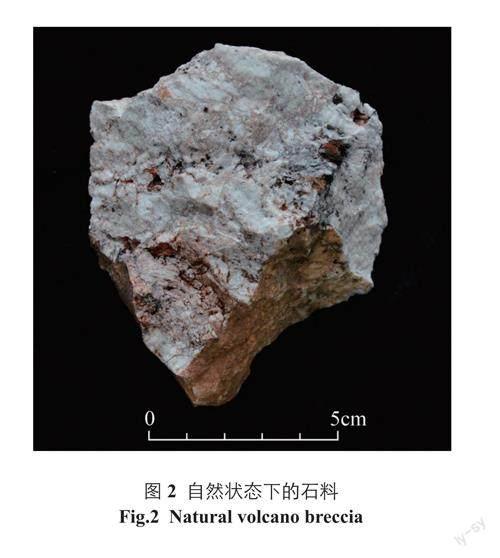

火山角砾岩主要分布在侏罗系浅层侵入岩和震旦系燧石白云岩的围岩之间多为粉色、白色、红色,石料各向异性明显,质量参差不齐,同一块石料不同部位存在很大差异,内部多节理,表面粗糙(图2)。

2.2热处理方式和剥片实验

双条岭基岩地点的火山角砾岩自然状态下韧性大、抗力性强、延展性差,很难剥下较大的石片,软锤剥片、加工难度大,压制法剥片的难度更大。我们采用实验的方式以确定热处理是否可以提高此类原料的剥片性能。

为了更好地控制温度,使得实验具备可控制性,热处理实验在室内进行。使用马弗炉(苏珀箱式电阻炉YTH-4-10)精准地设置加热的时间和温度,对石料进行不同级别的热处理。马弗炉能够控制温度和时间的同时,还能够利用封闭的炉腔结构保障石料能够缓慢降温,避免温度剧烈变化对石料造成结构性破坏。

热处理的加热温度为100°C、200°C、300°C、400°C、500°C、600°C、700°C、800°C,每个温度段分别进行1小时、2小时、3小时的加热,共计24个加热组。待热处理完成后,首先将石料进行简单剥片制作新的破裂面,利用显微镜观察破裂面的表观特征并进行记录。其次,选取不同的实验样本进行连续剥片,检测经过不同程度热处理的火山角砾岩的一般剥片性能。最后,利用加热后的石料预制细石核、剥制细石叶,檢测其压制剥片能力的变化。

3实验结果

3.1热处理后的表观特点

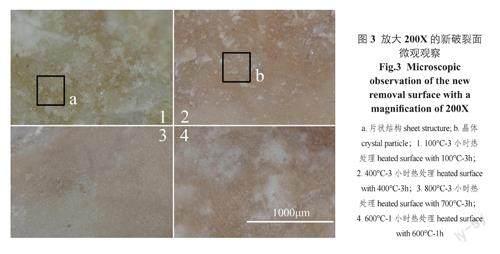

将实验样本新形成的破裂面置于显微镜下放大200倍观察时,能够帮助我们更好地了解石制品的表观特征。首先,在加热温度较低时,石制品表面晶体多且成簇出现[5(]图3:a),随着加热温度的升高,晶体逐渐融合,形成平整的面;其次,石制品表面有许多片状结构交叠在一起(图3:b),同样随着温度的升高而较少;平滑程度指石制品表面是否平整、光滑,取决于晶体和片状结构的多少;最后,剥片性能则指剥片难易的直观感受,分为一般、良好、优秀三个等级。

观测结果表明当加热温度为100~300°C时,火山角砾岩未发生肉眼可见的变化,加热前后剥制的破裂面状态近似,显微镜下的破裂面粗糙,晶体颗粒明显,多鳞片状结构,抗力性、延展性等剥片属性没有改善(图3:1)。进行400~500°C的热处理后,石料晶体颗粒和鳞片状结构大幅度减少,破裂面开始变得平整,部分颜色发生改变,剥片的延展性有所提升,但硬度仍较大,抗力性强(图3:2)。经过600~800°C的热处理后,部分石料颜色变红,晶体结构和鳞片状结构消失,破裂面平滑细腻,呈现油脂性光泽;剥片时,延展性大幅度提高,抗力性降低(图3:3)。由此可知,600°C是该类火山角砾岩发生质变的最低温度要求。通过对600~800°C温度时不同时长的热处理石料观察,可确定在加热温度达标的情况下,加热1小时即可使石料质地发生质变(图3:4)。

3.2热处理后石料的一般剥片性能

根据室内热处理的结果,并结合剥片实践,笔者将热处理后的火山角砾岩分为3个等级,其中I级是未经加热或加热后各项特征未发生变化,包括0~300°C;II级石料微观结构刚刚发生变化,剥片性能有提升,但差别不大,此阶段的温度参数为400~500°C;III级石料出现油脂性光泽,质地细腻圆润,剥片性能得到很大提升,加热温度为600~800°C。热处理结束后,分别使用3个级别的石料尝试复原楔形细石核技术,评测热处理后火山角砾岩的一般剥片性能。

选择三块重量约70g,尺寸相似的石制品进行简单剥片,然后比较剥片数量,以及长、宽、厚。结果显示,III等级的石料剥片数量最多,宽、厚数值整体偏小,I级和II级石料整体偏大;II和III级石片长度比I级长,但可能受石核形态的影响。综合来看,III级石料剥片数量大幅度提高,石片厚度和宽度明显下降,石料的剥片性能得到优化(图4)。

3.3热处理后的细石叶压剥能力

为检验不同级别热处理石料的细石叶压制剥片性能,本文开展了10组预制细石核后剥制细石叶的实验,分别编号HT1~HT10。其中,HT1和HT2使用I级石料,HT3-HT6使用II级石料,HT7-HT10使用III级石料。

评测实验表明,I级石料剥片性能差,HT1、HT2只能剥离长度为6mm左右的片疤,无法预制细石核和剥制细石叶;II级石料(HT3~HT6)剥片性能有所提升,但石核预制难度大,核体修理程度低,无法连续剥制细石叶;III级石料的剥片性能得到极大的改善,即使质地较差的石料经过III级热处理,也能够成功地预制细石核和连续剥制细石叶。实验显示质地差的石料经过400°C的加热剥片性能并未得到有效改善,质地较好的石料石核预制难度大,对其进行稍加修理后剥制细石叶,但难度大,获取的细石叶有限(HT4,图5:2);质地差的石料甚至无法预制细石核(HT6,图5:1)。经过600°C的再加热后,这些石料的质地发生质变,预制细石核的难度降低(HT10,图5:3,4),还能够连续地剥制细石叶(图5)。因此,合适温度的热处理能够有效地提高火山角砾岩的剥片性能,用以制剥制细石叶。

4讨论

4.1热处理的温度阈值

通过火山角砾岩的剥片实验可知,经过≥600°C的热处理可以有效地提高石料剥片性能,使其能够被用于复杂的石器技术,这种剥片性能提升的原因应与火山角砾岩内部结构的改变密切相关。对热处理后石料的微观观察表明,当温度达到600°C甚至更高时火山角砾岩的破裂面平滑有光泽,说明此时石料内部结构有序、规整,石料内部的力传导可顺利地沿着既定方向传播,因此能够很顺利地剥制长石片。此外,这种情况下剥片所需力量的损耗减少,剥片难度降低。

热处理是改善石料剥片性能的有效途径,但并非所有的石料都可以进行热处理。例如石英很难被改变,石灰岩遇热粉碎,硅质岩大多可以通过热处理提高剥片性能,但不同石料剥片性能发生质变的阈值不同。经笔者实践表明,玛瑙经过400°C的热处理就可以提高剥片性能,若继续提高温度将无法进行剥片;泥河湾盆地周家山的燧石,经过250°C左右的加热剥片性能略有改变,但若将温度提高至300°C石料内部结构损坏,无法形成贝壳状断口。此外,水洞沟遗址的白云岩和火山角砾岩,以350~400°C温度进行热处理后力学性能改善明显,当热处理温度高于450°C时,各种特征改善不明显或脆性降低、裂隙增多,不具备剥片性能[9];泥河湾盆地的火山角砾岩则表现出令人诧异的热处理属性,加热温度不小于600°C才能够实现剥片性能的质变。因此进行热处理实验时,要针对具体的材料进行不同温度区间的加热,以探索其剥片性能质变的最适宜温度。

此外,热处理的具体实践方式也多种多样,进而可引出诸多值得探索的考古学问题。例如,石料是直接加热还是破裂成小块后再进行加热,石料置于燃料上面还是下面,是明火加热还是待火焰消失后再加热,如何维持火塘的温度,用于热处理的火塘结构和其他火塘是否存在差异,如何辨识遗址火塘中的热处理迹象等。

4.2热处理的特征

实验证明,热处理能够有效地改善泥河湾盆地旧石器时代晚期细石器遗址中常用的火山角砾岩质地,满足细石叶技术对石料质量的要求。这虽然说明了热处理的实效性和必要性,但针对具体的考古学研究,需要找出系列证据,方可明确遗址中的热处理行为。

石料经过热处理后颜色变深、变红,并呈现油脂性光泽,据此可判断遗址中是否存在热处理产品,但实验表明部分石料颜色始终未变,且一些石料天然颜色就比较深、紅,类似热处理后的变色,长期阳光照射、埋藏环境也会使得石制品表面呈现出油脂性光泽,这些都会阻碍鉴别热处理产品。其他学者的研究中也曾提到这种情况,认为颜色和光泽并非鉴别热处理的有效指标[5,11,12]。一些科技手段,如X射线衍射(X-raydiffraction)和扫描显微镜等为甄别热处理产品提供了有益帮助,但它们大多成本高昂、耗时长,并可能会损害文物本体。当面对遗址中出土的大量考古标本时,这些方法的效率相对较低。因此,快速、准确且便捷地识别热处理石制品的方法成为当前热处理研究的关键,这可通过可靠的石制品表观特征的变化实现通过对热处理前后石料的打制实践和观察,我们发现:大多数火山角砾岩未经加热时剥片形成的破裂面粗糙、缺乏光泽,一些质地细腻的石料虽然破裂面平整,但同样缺乏光泽。加热后,有的火山角砾岩的颜色会变红,有的颜色始终不变,外表面一如原状,依旧粗糙、无光泽,但新形成的破裂面光滑、细腻,甚至泛出油脂性光泽,与之反差明显。

选取未经热处理的、500°C-3小时和700°C-3小时热处理的火山角砾岩进行剥片,破裂面的显微观表明,未经加热的火山角砾岩破裂面鳞片状结构交叠在一起,凹凸不平,十分粗糙;经过500°C-3小时加热的石料破裂面已经得到明显改善,整体平整、光滑,但仍存在一些鳞片状结构;700°C-3小时的热处理使得火山角砾岩的破裂面更加平整光滑,没有其他的杂质结构,但它未经加热时形成的破裂面依旧粗糙,未发生改变。

因此,热处理虽然改善了火山角砾岩的剥片性能,或使其颜色发生变化,但无法改变石料的原始外观形态;加热前剥片形成的破裂面保持不变,与加热后新剥制的破裂面在宏观和微观尺度差异明显,这可以帮助我们有效地甄别遗址中是否存在热处理的石制品,即同时保留粗糙和平整片疤的石制品很可能经过热处理(图6)。PatrickSchmidt等在实验中也观察到这一现象,并用于南非石器时代中期(MiddleStoneAge)遗址中热处理石制品的鉴别[11]。

当然,在实践中这一标准的使用应有充分的实验基础。首先,应对热处理前后的石料反复剥片,了解不同状态下石制品的破裂特征;其次,通体观察石制品的片疤外观表现,寻找疑似热处理的产品;接着,确定石制品是否保留两种状态(平滑和粗糙)的片疤,分析它们的先后关系;然后,借助显微镜,对片疤进行微观观察进行验证,若平滑的片疤微观结构细腻无杂质结构,且与未经加热的石料片疤状态差异很大,那么该石制品很可能经过热处理,反之则不然。

此外,热处理导致的其他破裂也可以用来判断石料是否经过加热,如茶壶状破裂、石片劈裂和表面细纹等[10]。此外,与石料热处理相关的用火迹象的发现也是石料热处理行为存在的系列证据之一。

4.3考古标本的观察

为确定泥河湾盆地旧石器时代晚期的细石器遗址中是否存在热处理行为,我们选择下卜庄遗址进行对比观察。下卜庄遗址位于浮图讲乡下卜庄村东南大龙口峪处(图1),该遗址分为上、下两个文化层,其中上文化层主要文化遗存是以楔形细石核为主的细石器组合,碳十四测年为距今约1.6万年[12]。在对下卜庄遗址的石制品组合进行观测后,我们发现多件具有热处理特征的标本,现选取两件进行介绍。

17XBZDT2:1303,片状断块,长55.3mm、宽39.2mm、厚8.94mm,质量16.8g,原料为火山角砾岩。一面是由片疤构成的破裂面,虽然比较细腻,但无光泽;另一面主要为自然面,仅在一端有一小块片疤,疤面平滑有光泽。显微镜观察显示,两面差异明显,无光泽破裂面存在较多的片状结构,平滑有光泽的疤面与热处理后的石料相同(图7:1)。

17XBZDT2:2473,楔形细石核毛坯,原料为火山角砾岩,长72.5mm、宽21.2mm、高37.8mm,质量65.2g。石核左侧后部的片疤粗糙,显微镜下可观察到晶体颗粒和片状结构;底缘部分的片疤平整,显微镜下平滑无杂质,和热处理后的破裂面表现特征一致(图7:2)。

结合针对火山角砾岩的热处理实验与考古材料的初步观察可知,泥河湾盆地旧石器时代晚期的细石器遗址中应存在热处理行为。热处理很可能是楔形细石核技术中的重要一环,然而,热处理石制品在石制品组合中所占比例、热处理在技术组织中扮演的角色以及热处理的具体方法等问题,仍有待进行深入的研究。

5结语

泥河湾盆地细石核石料的优质表观特点与自然状态下岩石的粗糙形成的反差引发研究者的思考和讨论;部分学者认为这些石料可能经过热处理,但未有实验证据的支撑。本文结合热处理实验和剥片模拟实验,发现使用适宜温度加热的双条岭火山角砾岩抗力性减弱、延展性提高,剥片性能得到了极大改善,能够满足细石叶技术的需求。对下卜庄遗址石制品的初步观察发现石料热处理的线索。针对泥河湾盆地旧石器时代晚期遗址开展系统的观察应可发现更多线索,为完整了解盆地内古人类热处理行为的表现方式,进而探讨晚更新世末人类行为的复杂性等提供新的素材。

热处理是人类改变自然界材料物理性质的一次成功尝试,是人类演化史上的一项技术革新。确定是否存在热处理仅仅是热处理研究的第一步,相关的人类行为极具复杂性。泥河湾盆地双条岭火山角砾岩质变的临界点为600°C,而瑪瑙、白云岩等临界温度则不尽相同。古人类如何发现这一温度,并维持这一温度以达热处理的目的,是值得进一步探讨的问题。石料是以何种形态(石片或天然石块)被热处理及其反映的社会组织方式及流动性等也十分关键。此外,与热处理相关的用火迹象的确认和分析也值得深入研究。