泥河湾盆地东谷坨遗址2016-2019年发掘简报

高星 张月书 李锋 陈福友 王晓敏 仪明洁

关键词:泥河湾盆地;东谷坨遗址;旧石器时代早期;石器技术;原料利用

1引言

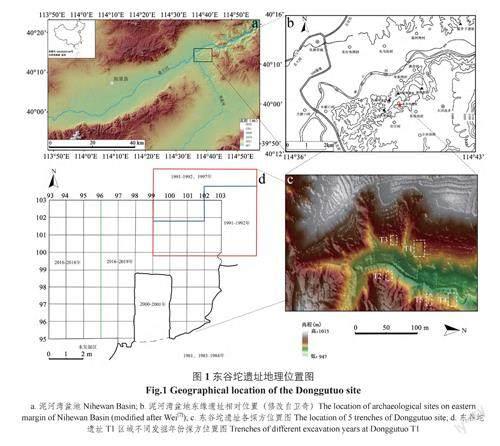

东谷坨遗址是泥河湾盆地早更新世考古材料最为丰富的古人类文化遗址,位于河北省张家口市阳原县大田洼乡东谷坨村西北的许家坡,地理坐标为40°13′24.869″N、114°40′15.753″E,海拔约920m。遗址发现后历经多次发掘,然而,以往发掘面积很小,揭露的地层序列不够完整,研究工作也相对零散。鉴于此,2016-2019年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和河北省文物研究所(现河北省文物考古研究院)等单位合作,开始了新一轮的考古发掘和研究工作。发掘目的在于明确遗址不同文化层的考古内涵、获得遗址完整的地层和文化序列、重建遗址环境演变过程,在此基础上阐释遗址人类的行为、技术和环境背景。本文报道本轮发掘的主要收获,并简要讨论其意义。

2发现与发掘概况

2.1发现、发掘简史

1981年,中国科學院古脊椎动物与古人类研究所卫奇与河北省文物干部孟浩等在泥河湾村、小长梁一带组织地质与考古调查时发现东谷坨遗址,同年5-6月,卫奇等在遗址区布置五个探坑(T1-T5)开展试掘工作(图1:c),面积约45m2,出土遗物1443件[1]。1983、1984年,贾兰坡、卫奇、谢飞、成胜泉等对遗址进行发掘[2]。1991、1992年,中美泥河湾联合考古队对遗物最富集的T1探坑进行发掘,面积约30m2。1997年,卫奇等对遗址进行了再发掘,面积12m2,出土石制品702件、碎骨化石169件[3,4]。2000-2001年,卫奇再次组织对遗址的T1和T4进行发掘,其中T1发掘位置位于1991-1992年发掘区的西偏南(图1:d),面积8m2(上部6m2),出土编号标本2149件(石制品972件)、筛出标本2308件(石制品972件)[5,6]。T4发掘面积4m2,出土编号标本432件(石制品158件)、筛出标本2002件(石制品73件)。2016-2019年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、河北省文物考古研究院等单位对东谷坨遗址进行了新一轮的考古发掘,遗址最大发掘面积约100m2(图1:d)。

2.2发掘方法

1991-1992年中美联合发掘确立了泥河湾盆地旧石器时代遗址发掘和记录方法的规则,采用坐标法布设1m×1m的探方,以5cm为一水平层进行发掘,对出露的标本进行编号、测量(空间信息和遗物尺寸信息)、绘图、拍照等,详细记录遗物的背景信息,并对堆积物进行筛选[3]。2000-2001年的发掘和记录方法与90年代的方法相近[5]。2016-2017年的发掘基本沿用了之前的发掘和记录方法,主文化层发掘以1m×1m的探方和5~10cm的水平层为单位进行发掘,使用全站仪记录遗物的三维坐标,对部分出土遗物丰富的堆积物进行干筛(筛孔边长约2mm)。2018-2019年度的发掘操作中将1m2的探方再分为四个亚方(a,b,c,d)进行独立发掘,记录每个亚方出土堆积的土方体积,c亚方出土的所有堆积物取样进行水筛,其他堆积物进行干筛,提取石质碎屑和碎骨[8]。采用堆积层内划分“考古操作层”的发掘方式[9],按照2~5cm的操作单位由晚及早逐层发掘。对所有大于2cm的石制品(石核、石器不论大小,皆编号测量)、可鉴定的动物化石和大于5cm的动物碎骨等进行编号、拍照等,测量编号遗物的三维坐标,记录具有长轴标本的产状等。

3地层与年代

3.1地层

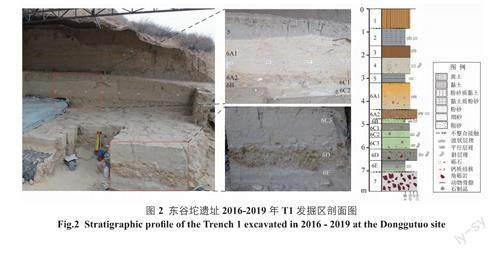

东谷坨遗址文化层埋藏在泥河湾湖积台地的下部,台地由于冲沟的侵蚀呈斜坡状,晚更新世的黄土披覆其上。遗址发现后,多位学者对遗址的地层进行了详细的描述[3,10]。2016-2019年的发掘中,发掘团队取得了对东谷坨遗址地层和文化层划分的新认识:将东谷坨遗址原6A层划分为两个亚层,原6C层划分为三个亚层;根据不同层位遗物分布状况、密集程度等重新确定了遗址的文化层。

为避免混乱,本文在地层描述时与先前发掘和研究工作保持统一,采用之前的框架。参考前人对遗址地层的描述[3,10],将遗址2016-2019年发掘区东西方向的剖面描述如下:

1.马兰黄土:厚约0.85m;

~~~~~~不整合~~~~~~

2.灰色粉砂质黏土层:结构均一,中上部发育水平层理,局部波状层理,厚约0.75m;

3.棕黄色砂质粉砂层:结构疏松,下部砂质含量增加,局部可见细砂呈团块状集中展布,上部发育弱的波状层理,厚约0.5m;

4.灰黄色细砂层:下部含小砾石,结构疏松,粒度自下而上减小,可见零星钙质结核,大小在3~4mm左右;底部有冲刷现象,可见弱的斜层理;上部发育弱水平层理,厚约0.7m;

5.灰色黏土层:结构致密,胶结坚硬,发育水平层理,含少量动物化石,厚约0.4m;

6A1.浅黄色-灰黄色粉砂层:结构均一,可见弱的波状层理,含少量石制品和动物碎骨,厚约1.15m;

6A2.黄褐色砂砾石层:砾径通常小于3cm,砾石磨圆较差,底部局部可见冲刷现象,含大量石制品和动物碎骨,厚约0.4m;

6B.灰绿色黏土质粉砂层,结构致密,胶结坚硬,发育弱的水平层理和波状层理,出土少量石制品和动物碎骨,厚约0.2m;

6C1.灰黄色砂质粉砂层,局部夹细砂条带,层内发育弱的水平层理,含大量石制品和动物碎骨,厚约0.3m;

6C2.灰绿色粉砂层,结构均一,含少量石制品和动物化石,厚约0.3m;

6C3.灰绿色粉砂层,相较于上层粒度更小,结构均一,含巨砾,含少量石制品和动物化石,厚约0.5m;

6D.灰黄色砾石层,夹杂灰黄色黏土质粉砂,砾石磨圆较差,砾径通常在3~5cm,少量8~10cm,含有少量石制品和动物化石,厚约0.5m;

6E.灰-灰绿色黏土层,质地均一,分布连续,厚约0.5m;

~~~~~~不整合~~~~~~

7.紫红-灰白色火山角砾岩,以安山质集块岩和角砾岩互层,夹凝灰质砾岩,顶部为砾石,砾径可达20cm,未见底。

考虑到不同层位遗物的丰富程度不同和保存状况等原因,不同层位的发掘面积不一,其中1-5层发掘面积约100m2;6A-6B发掘面积57m2;6C1上部发掘约70m2、下部发掘约46m2;6C2发掘约46m2;6C3上部发掘约6m2;6D、6E发掘约2m2,7层未发掘。

3.2年代

遗址发现之初,卫奇等根据地层和哺乳动物群推断遗址时代属于早更新世末期[1]。1982年,李华梅等在遗址湖相沉积物底面以上5m处确定了哈拉米洛事件(Jaramillo),推测文化层年代为1MaBP(此时哈拉米洛事件的年代被认为约距今0.97MaBP)[11]。2005年,王红强等在遗址主文化层之上(大致对应遗址的第4至6A上部)也確认了哈拉米洛事件(1.053±0.006MaBP[12]),同时在文化层内(6C层下部)确认了普纳鲁事件(Punaruu,1.105±0.005MaBP[12]),由此推定遗址文化层的年代距今约1.1Ma[13]。刘春茹等在遗址开展了电子自旋共振(ESR)年代学研究,年代范围为(1.060±0.129)~(1.171±0.132)MaBP[14]。敖红等采用天文年代标尺研究方法,将遗址文化层年代限定在了1.06~1.12MaBP,将6D和6E层分别对应到深海氧同位素33和32阶段,而6A-6C对应深海氧同位素31阶段[15]。

2016-2019年的发掘,研究团队计划采集铝铍埋藏测年的样品,进行新的年代测定。目前,我们在相关讨论中采用距今约110万年作为遗址的年代。

4遗物

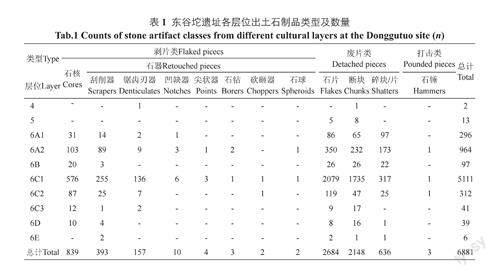

2016-2019年发掘共获得石制品6881件(表1)、动物化石4134件。其中6A2、6C1出土遗物数量多,为主要的文化层,其他层位出土遗物数量相对较少。本文仅就遗址主要文化层出土遗物进行详细描述。

4.1石制品

石制品的原料以燧石为主,因其质地和颜色的差异可划分为两类:A类燧石颗粒粗糙,裂隙发育,以棕红色为主;B类燧石质地细腻,具有一定的油脂光泽,以棕黄色为主,也有少量灰、黑、红等颜色混杂者。

4.1.16A2层

6A2层共出土石制品964件,其中石核103件、完整石片227件、石器105件、断块232件、残片123件、碎块173件、石锤1件。原料种类多样,A类燧石201件;B类燧石数量最多,有536件;白云岩119件;其余石料(如火山岩、安山岩等)均不足百件。

1)石锤1件。砾岩,长宽厚为97.7×38.97×22.84mm,质量为126.5g。标本的一端可见明显凹坑(图3:1)。

2)石核6A2层共出土石核103件,包括锤击石核、砸击石核和不完整石核(Corefragment)。不完整石核指的是台面或剥片面缺失较多的石核,通常可见断裂面,但其上仍带有一定的技术特征,由于不完整石核未能保留石核的完整信息,故暂不做分析。

锤击石核包含尝试石核35件和普通石核59件。

尝试石核此类石核通常仅有一个随机分布的片疤或仅有破碎的小片疤。该类石核多以砾石为毛坯,常保留有自然面,原料以B类燧石为主。长度范围为19.45~150mm,宽为12.58~109.11mm,厚为10.61~77.74mm,质量为4.1~1870g。

普通石核包括多台面石核45件、双台面和单台面石核各7件。原料中B类燧石居多,砾石(20件)和岩块原型(17件)的数量接近。我们对石核上超过2cm的片疤的统计结果显示,超过90%的石核上的片疤数量都少于2个,剥片缺乏组织性和系统性,主要采用多面多向的剥片方式,少量为单向剥片。人工台面和人工/自然混合台面的占比为83.3%,未见修理台面。石核以小、中型为主,长度范围为15.38~163.65mm,宽度为17~204mm,厚度为12~97.55mm,质量为4.5~2748.9g。

16T1DGT-2685,多台面石核,原料为B类燧石,石核上可见少量自然面。台面均为素台面,台面角50°~75°。长宽厚为63.78×56.14×30.69mm,质量为92.7g(图3:4)。

砸击石核共3件,均以B类燧石为原料,2件以砾石为原型,1件以断块为原型。

砸击石核尺寸较小。2件石核的台面为素台面,1件为砾石台面。

16T1DGT-3269,原料为B类燧石,以断块为毛坯,素台面,未保留石皮,长宽厚为32.43×24.27×12.44mm,质量为13.3g(图3:3)。

3)石片6A2层共出土石片350件(L≥2cm),其中完整石片227件、不完整石片123件。

所有石片均为锤击石片,未见砸击石片。

完整石片共227件。本文参照目前较为广泛应用的NickToth的分类体系,根据石片背面和台面特征组合,将完整石片分为I、II、III、IV、V、VI六种类型[16]。VI型(86件)和V型(72件)石片数量居多。石料类型与石核一致,以B类燧石居多。完整石片台面多为人工台面,人工台面中素台面最多,有疤、线状、点状和破碎台面数量很少,未见修理台面。石片长度范围为20~58.98mm,宽度为8.26~91.08mm,台面角范围43°~130°,背缘角范围40°~125°,台面宽度范围4.05~53.55mm,厚度范围1.73~28.55mm。

由于盆地内的燧石石料裂隙发育,剥片时易产生破碎,作者在观测时发现很多石片的背面片疤数量和方向并不能明确辨识,因此只统计能够明确辨识特征的、长度大于或等于2cm的片疤。所有完整石片中,背面可明确辨识出片疤的完整石片共有126件,其中118件有1~2个片疤。可辨识背面片疤方向者有92件,多为单向片疤模式,其他类很少。

完整石片的长度集中在20~30mm(154件),不见大型石片,形态多不规则且呈宽薄型,仅有个别为宽厚型,未见长型石片。

不完整石片计123件,包括裂片8件、近端1件、远端39件、中段3件和无法确定部位的不完整石片72件。75件原料为B类燧石,26件为A类燧石,其他石料很少。

4)石器共105件,包括刮削器、锯齿刃器、凹缺器、石钻、尖状器和石球,长度范围为13.79~90mm,宽为11.86~86.19mm,厚为3.38~82.03mm,质量为1.02~846.6g。

刮削器89件,其中单刃者58件,双刃者27件,多刃者4件。原料以B类燧石为主(62件),石器多为在片状毛坯的侧边进行正向加工而成,仅有2件以砾石为毛坯。修理长度多超过毛坯原始边缘的一半,全为单层修疤,刃缘形态多不规则。刮削器以为小型者居多,刃缘角度为35°~105°,刃角超过60°的占71%。

16T1DGT-4095,双刃刮削器,原料为角砾岩,是以石片为毛坯正向加工而成的,刃缘角度为68°和62°。长宽厚为32.64×35.2×8.83mm,质量为12.7g(图4:3)。

锯齿刃器9件,全部为单刃锯齿刃器,7件为小型,不见大型。原料仅有燧石和白云岩两种,其中B类燧石最多。毛坯仍是以片状为主,多采用正向加工的方法。刃缘角度为58°~85°,平均值为71°。

16T1DGT-4268,锯齿刃器,原料为白云岩,以完整石片为毛坯,在石片远端正向加工而成,仅单层修疤。长宽厚为25.38×39.79×13.86mm,质量16.7g,刃缘角度为63°(图4:4)。

凹缺器3件,均为单刃凹缺器。B类燧石2件,白云岩1件。2件以石片为毛坯,1件以砾石为毛坯。

16T1DGT-1454,单刃凹缺器,原料为硅质白云岩砾石,器身保留有较多石皮,修理片疤呈鱼鳞状,刃缘角度为60°。长宽厚为37.49×31.69×16mm,质量为23.4g(图4:5)。

石钻2件。16T1DGT-4265,原料为白云岩,为正向加工而成,刃缘角度分别为73°和75°。修疤呈鱼鳞状,刃缘形态不规则。长宽厚为27.88×23.72×9.07mm,质量为6.8g(图4:2)。16T1DGT-4515,原料为B类燧石,是用正向加工法修理石片的右侧边和远端而成,刃缘角度分别为65°和75°。修疤仅限于尖部部位,片疤呈鱼鳞状,刃缘形态不规则。长宽厚为34.57×33.22×14.48mm,质量为23.1g(图4:7)。

尖状器1件。原料为白云岩,毛坯为不完整石片。可见两条修理刃缘,为正向加工,其中一条为直刃另一条为不规则刃缘。长宽厚为21.97×33.29×16.61mm,质量为16.41g。

石球1件。原料为火山岩,石核上可见少量石皮。台面类型为人工和自然混合台面,该标本整体呈球形,其最小直径与厚度相差无几,周身均可见剥片,片疤间夹角多为钝角,部分片疤之间的棱脊已不明显。长宽厚为90×86.19×82.03mm,质量为846.6g(图3:6)。

4.1.26C1层石制品

6C1层是本发掘区内遗物最为丰富的层位,共出土编号石制品5111件,其中石核576件、完整石片1395件、石器403件、断块1735件、不完整石片684件、碎块317件、石锤1件。石制品整体以小型为主,石片和石器形态多为宽薄型。石料种类与6A2层相似,以B类燧石为主。

1)石锤1件。石料为石灰岩,长宽厚为73.27×64.45×42.11mm,质量为280.1g,稍宽的一端可见明显凹坑。

2)石核共576件,锤击石核560件,包括尝试石核285件和普通石核275件;砸击石核3件;不完整石核13件。

尝试石核285件。原料多为B类燧石,砾石毛坯居多,石核上常保留有自然面,自然台面者超过半数。石核多为小、中型,个体间尺寸差别大,长度为16.35~198.5mm,平均值为52.71mm;宽为14.12~134.35mm,厚度12.24~101.46mm,质量7.91~2943.24g,剥片角小于90°的占64%。

普通石核275件。包括多台面石核148件,双台面石核30件,单台面石核97件。

石核主要为多面多向剥片,剥片较为随意。原料中B类燧石的数量最多,砾石是主要的毛坯类型,岩块较少。人工台面的比例最高,仅有少量自然台面,不见修理台面。核体上自然面占比低于50%的有214件。小、中型石核居多,长度范围为17.06~230mm,宽为15.97~153.73mm,厚度为8.77~148.98mm,质量为5.84~5105g。石核台面剥片角度范围为46°~140°,剥片角小于90°的台面约占55%。

17T1DGT-13340,多台面石核,原料为B类燧石,以砾石为毛坯,核体上自然面占比小于50%。台面均为混合台面(自然+人工),剥片角為81°~95°,片疤形态不规则,剥片无明确的组织性。长宽厚为67.45×48.99×45.68mm,质量为201.8g(图5:4)。

砸击石核3件,原料均为B类燧石,均为小型石核。除1件无法辨识其毛坯类型外,另外2件都以岩块为毛坯。2件石核的台面为素台面,1件为自然台面。

3)石片包括完整石片1395件、不完整石片684件,所有石片均为锤击石片。

完整石片占6C1层整个石制品组合的27.3%。VI型石片和V型石片是主要类型,分别为446件和537件。完整石片的石料种类与石核石料基本相同,B类燧石占据绝对优势。台面以素台面数量最多(942件),其他台面很少。石片台面角范围为18°~140°,背缘角范围为25°~125°。有1034件完整石片背面具有明确的且大于或等于2cm的片疤,其中959件仅有1~2个片疤。可辨识背面片疤方向者有846件,单向模式占据绝对优势。完整石片形状不规则且多为宽薄型,未见长型石片,小型者最多,未见大型石片,长度范围为20~84.1mm,宽度为7.63~106.6mm,厚度为3~79.15mm。

不完整石片共684件。裂片15件、近端13件、远端167件、中段2件和无法确定部位的不完整石片487件。原料以B类燧石居多,多为小型,长度为20.05~75.75mm,平均值为27.15mm;质量为0.64~98.64g,平均值为6.32g。

4)石器共403件,包括刮削器、锯齿刃器、凹缺器、尖状器、石钻、砍砸器和石球。

长度为9.51-96mm,宽为9.7~88.76mm,厚度为4.97~77.95mm,质量为1.52~847.12g。

刮削器255件,其中单刃者196件,双刃者49件,多刃者10件。原料以B类燧石为主。毛坯以片状为主,断块和砾石较少。修理部位集中在片状毛坯的侧边,多为正向加工而成。多数石器刃缘的加工长度都超过了原始边缘的50%。所有刃缘都是单层修疤,片疤多为鱼鳞状。刮削器多为小型(225件),未见大型者,长度为9.51~95.07mm,平均值为31.63mm;质量为1.52~302.86g,平均值为17.62g;刃缘角度为36°~88°。

17T1DGT-10369,双刃刮削器,原料为B类燧石,以完整石片(III型)为毛坯,加工石片左右两侧边而成,一条为正向加工另一条为转向加工,刃角为72°和65°。长宽厚为34.76×18.89×10.14mm,质量为8.06g(图4:9)。

锯齿刃器136件,单刃者133件,双刃者3件。原料中B类燧石最多。石器多选择片状毛坯,采用正向修理的方法加工而成,修疤均为单层。长度为13.7~79.4mm,平均值为32.98mm;质量为1.56~271.7g,平均值为18.66g;刃缘角度为43°~92°。

19T1DGT-2592,以B类燧石为原料,以完整石片为毛坯,在石片左侧边正向加工,长宽厚为24.88×28.41×7.73mm,质量为7g。

凹缺器6件,均为修理型单刃凹缺器。原料仅有燧石和白云岩。毛坯均为片状。正向加工而成的有5件,反向加工者仅1件。4件凹缺器的加工长度小于原始边缘的50%。

长度为17.98~36.05mm,平均值为26.58mm;质量为1.57~13.48g,平均值为7.18g;修理刃缘角度为50°~74°,平均值为64°。

17T1DGT-12506,修理型单刃凹缺器,原料为白云岩,以V型完整石片为毛坯,在底缘和右侧边交接处正向加工而成。长宽厚为36.05×31.92×9.8mm,质量为13.48g(图4:11)。

尖状器共3件。原料均为B类燧石,毛坯全部为完整石片。1件为小型,2件为中型。

17T1DGT-5795,原料为B类燧石,以II型石片为毛坯,左右邊缘均为正向加工,修疤连续,刃角分别为80°和58°,尖角为60°。长宽厚为56.02×32.32×12.4mm,质量为55.92g(图4:13)。

石钻1件。原料为B类燧石,毛坯为完整石片(VI型),左侧边和底边经过修理后形成尖刃,两侧均为正向修理,刃缘形态不规则。左侧刃角为72°,底边刃角为71°,尖角为45°。长宽厚为21×42.31×23.29mm,质量为17.45g(图4:8)。

砍砸器1件。原料为B类燧石,以断块为毛坯,采用转向方式加工而成。长宽厚为89.47×53.15×28.65mm,质量为143.72g。

石球1件。原料为白云岩,球体上可见少量石皮。台面类型主要为人工和自然混合台面,器身上可见多个打击点,器表片疤间夹角多为钝角。长宽厚为96×79.5×77.95mm,质量为847.12g。

4.2动物化石

东谷坨遗址历年发掘出土的哺乳动物化石都较破碎,保存有可鉴定解剖学部位的标本不多[3]。1997年,T1发掘区发现动物化石169件,十分破碎,几乎没有可鉴定的化石[3]。

2016-2019年,发掘T1探方共出土编号的动物化石4134件,另在干筛及水筛的过程中发现大量化石碎片。在对遗址6A1-6C3层的部分堆积进行水筛时,发现有啮齿类的牙齿、肢骨以及鱼类的牙齿化石,但尚未对标本进行鉴定与系统研究。遗址不同层位出土动物化石的数量和破碎程度有所差别,本文仅介绍编号标本中哺乳动物化石的基本情况。统计结果显示,6A2、6C1层出土化石数量最多,且可鉴定标本最为丰富(图6)。

T1探方中出土的可鉴定哺乳动物化石标本共计288件(图7),其余均为无明显鉴定特征的碎骨,目前鉴定出的种类有:中华鼢鼠(Myospalaxfontanieri)、直隶狼(Canischihliensis)、草原猛犸象(Mammuthustrogontherii)、披毛犀(Coelodontaantiquitatis)、三门马(Equussanmeniensis)、布氏真枝角鹿(Eucladocerosboulei)及野牛(Bisonsp.)。

6A2层与6C1层可鉴定动物化石的种类差别较显著。其中,草原猛犸象的化石仅出现在6A2层,类型有残破的颅骨、颊齿及肢骨;披毛犀的化石仅出现在6C1文化层,只有非常残破的牙齿碎片;而三门马、布氏真枝角鹿、野牛及直隶狼的化石在这两个层位均有发现。这些化石在这两个层位出现的完整程度也不同,6A2层的化石尺寸大小不一,较为完整的哺乳动物肢骨、椎骨、颅骨及下颌骨均发现于该层;而6C1层哺乳动物化石的尺寸较小,以破碎程度高的化石居多,且多数单个牙齿化石也非常破碎。

5讨论与结语

5.1遗址埋藏特点

2000-2001年的发掘与研究结果表明,遗址不同层位皆受到了流水等作用的改造,其中6A层所受扰动最小、遗存信息保存最为完整[5]。本文对6A2层的系统分析表明,该层沉积物虽为动力较强条件下形成的砂砾石层,但出土的遗物的组合、磨蚀程度、空间分布等显示出原地埋藏的特点[17]。其他层位的分析仍在进行中,但通过对堆积沉积特点、遗物密集程度等多项特征的初步观察,也可以大致了解其他层位的埋藏性质。

遗址6A1层出土少量石制品,且分布零星;小于1cm的碎屑很少,指示其并非人类活动的场所;6C1层为湖滨相沉积,遗物密集,含有较多小碎屑等,这些特点表明其主要为原地埋藏;6B、6E层出土遗物十分稀少,堆积为黏土,指示是有一定水深的静水沉积环境,其内所含的遗物应为自然营力所带来;6C2、C3层出土的标本较少,其性质暂未明确;6D层为砾石层,缺少小尺寸遗物,指示其并非人类活动的原生层位。当然遗址不同层位仍需要更为系统的形成过程分析,为进一步探讨古人类的遗址利用策略提供参照。

5.2石制品组合特点

东谷坨遗址石制品原料种类丰富,且各类石料在遗址附近的基岩山和砾石层中均可见到,古人类就地取材,利用本地石料制作石制品。燧石数量最多,尤以质地更为细腻的B类燧石占据绝对优势,表明当时古人类已经对原料的特性有了一定的认识,对质量较优的B类燧石有一定的偏好性。

剥片主要采用硬锤直接打击法,偶尔使用砸击法。石核剥片面多不平整,素台面占比较高,未见修理台面。石核多不超过2个片疤,绝大多数都保留有不同程度的自然面,且台面角多小于90°,说明其利用率较低,很多仍有继续剥片的潜力。石核形态和尺寸变化大,总体以小型为主,少见大型。剥片虽以多面多向为主,但整体上无明显的组织性。

完整石片以VI型石片为主,台面多为素台面,未见修理台面。背面无自然面的完整石片数量最多,但多数石片背面片疤数量都小于2个。完整石片总体上表现出明显的锤击剥片的技术特征,完整石片多为小型和宽薄型,长型石片数量很少。

石器类型有刮削器、锯齿刃器、凹缺器、石钻、尖状器、砍砸器和石球。刮削器是主要的石器类型,其中6C1层锯齿刃器的比例明显高于其他层位。石器以单刃为主,以片状毛坯为主,其次为断块,砾石的很少。石器多为正向加工毛坯的侧边而成,反向、转向和交互很少。修疤均为单层,刃缘形态不规则,加工长度一般超过原始边缘的50%。

6A2层和6C1层之间比较的结果表明,相较于6C1层,6A2层石核中尝试石核的比例有所降低;在简单剥片石核中,单台面石核比例降低而多台面石核比例增加,整体来看6A2层的石核剥片时的转向率略高于6C1层;就石器而言,6A2层双刃石器的比例有所增加。两个文化层之间的石器技术特征虽然略有差异,但东谷坨遗址总体上属于旧石器时代早期相对简单的剥片与加工模式。

5.3动物化石特点

从6A2层及6C1层哺乳动物群的构成来看,现有的信息很难明确地进一步细分年代或者区分古环境。虽然6C1层出现了披毛犀,可能表明在该层形成的阶段,气候略为干冷,但是这些化石的数量非常少且残破。6A2层草原猛犸象的出现也可能代表了一种比较干凉的环境,然而该层与6C1层的气候差别很难从现有的标本量中识别出来。

在发掘过程中,我们注意到少量骨骼标本的表面有疑似人工砍砸的痕迹,痕迹的具体信息以及动物化石的埋藏学研究将另文发表。

5.4考古学意义

虽然遗址存在不同的文化层,但早期学者所作的分层研究较少[6,18];发表的成果多将不同层位石制品看作同一石制品组合来讨论遗址的石器技术特点[1,19,20]。这显然不利于对早更新世人类技术与适应历时性变化的研究。在2016-2019年的發掘中,我们注重分辨厚层文化堆积中的土质、土色和包含物的变化,对文化层进行了细致的划分,将原6A层细分为2个不同的文化层,将原6C层细分为3个层位。各文化层堆积特征和出土遗物密集程度均有所差别,反映了不同的遗址形成过程和性质。今后系统深入的工作将为揭示人类行为的演化过程、河湖变迁与人类活动的动态关系等研究提供坚实的材料基础。

早更新世人类对动物资源的利用策略是学术界关注的重要问题。目前,对盆地内马圈沟遗址的野外观察认为此时的古人类可能已存在一定的动物资源获取能力[21],然而相关实证仍然缺乏。东谷坨是泥河湾盆地早更新世旧石器时代考古遗址中出土动物化石最为丰富的遗址之一,初步分析表明遗址不同层位的动物群组合有所差别,少量动物化石上保留有疑似的人工痕迹,这对开展早更新世人类对动物资源的利用具有关键意义。

东谷坨遗址出土石制品丰富,前人的研究认为遗址出现了复杂的剥片策略、精致的石器加工策略及多样的石器类型[1,4,20,22,23],这些因素被认为是中更新世气候转型期多变环境导致的人类行为革新[20,23,24]或者适应多样性[5,10]。贾真秀等通过对2000-2001年发掘材料的研究认为遗址虽然存在多样的剥片策略,但并未发现具有预制特点的定型剥片策略[5,6],这一点与谢飞先生等的认识一致[21]。本文对2016-2019年出土石制品的初步研究也支持这一看法。石器类型相对于早期而言较为丰富,然而类型分化也可能与遗址性质及古人类占据时间及对原料的利用程度等因素相关。我们对石制品的初步观察后认为,东谷坨石制品的技术面貌整体上呈现旧石器时代早期简单的石核-石片模式,但也发现有少量的盘状石核、以石片为毛坯的石核,反映了古人类对石料的深度利用;石器中存在一些加工痕迹清楚且修理程度较高的刮削器等。遗址石制品组合的系统深入研究将为理解盆地内早更新世人类的石器技术和行为演化等提供丰富的材料,同时也为理解早期人类对原料资源的利用方式、流动性组织等方面提供了重要素材。