非遗文化类综艺节目的身体叙事与知识生产

曾志华

[摘要]知识生产是非遗文化类综艺节目制作的底层逻辑,而身体叙事是非遗传承的主要形式、非遗知识生产的主要载体,亦是非遗文化类综艺节目的基本叙事样态。文章选取《非遗里的中国》进行研究,发现该节目的身体叙事主体网络具有纪实性与艺术化互嵌的特征,叙事内容框架以情感唤醒为基底,叙事技巧以交互性与雅趣感为穿引,这使得该节目区别于以往晚会综艺节目的大型演播室模式,亦有别于一对一“拜师学艺”综艺节目的身体实践模式,更趋向于近年开始流行的研学、旅拍模式,强调身体在场的实践知识生产体系,并通过虚实融合的秀演构建非遗项目的艺术化媒介形象。

[关键词]非遗文化类综艺节目;身体叙事;知识生产;虚实融合

近年来,非遗文化类综艺节目成为新的视听产品热点,并带动文博、文旅等产业发展以及文旅(博)产品消费热潮。以《国家宝藏》《非遗公开课》《非凡匠心》为代表的非遗文化类综艺节目获得市场的认可以及受众的喜爱。中央廣播电视总台近期推出的非遗文化类综艺节目《非遗里的中国》,不同于以往晚会综艺节目的大型演播室模式,亦有别于一对一“拜师学艺”综艺节目的身体实践模式,更趋向于近年开始流行的研学、旅拍模式—节目制作组走出演播室并来到非遗街区(非遗项目发源地)对多个非遗项目进行实地寻访、亲身体验与探究。

文化类综艺节目本身具有相对较高的知识价值,而非遗项目本身具有一定的历史厚度、知识广度、记忆深度,且在电视台、网络等多个文化类综艺节目的知识生产场域中形成了独特的表达方式。由于非遗项目具有活态性的特征,不仅有具象的载体,更有生生不息的传承要素—人,因此值得人们深入挖掘其蕴含的时代价值,进而讲好中国故事。由于非遗项目中的技艺、记忆、作品等都附着于“人”这个最活跃的传承要素,因此在非遗文化类综艺节目中,身体叙事是非遗项目在视听符号传播场景中内容最丰富的叙事方式。相比将非遗项目集中于演播室进行展演或打造任务驱动的“拜师学艺”型非遗文化类综艺节目,《非遗里的中国》展现了当前非遗项目面向社会大众的整体姿态,即在地发展、有趣轻松、不断创新、前途广阔。非遗传承人、非遗创新人、非遗研学小组、秀演演员等不同角色丰富的身体叙事文本构成了《非遗里的中国》实践知识生产的主要框架。该节目所展现的非遗研学者探究式学习的经历,拉近了非遗项目与受众的接触距离;旅拍式的非遗项目在地化探访、互动体验的身体实践、悬念叠加的创新故事、虚实融合的秀演,也为节目的非遗知识生产搭建了身体叙事的立体框架。

一、纪实性与艺术化互嵌的身体叙事主体网络

作为融合多种人物角色、多种媒体艺术样态的非遗文化类综艺节目,《非遗里的中国》“深入中国大地的地域与文化肌理,将高光打向非遗中的‘事与人,更让观众在追随观看中萌生探究兴趣与文化自信,而这份‘火种的传递也许更为重要”[1]。该节目具有四类基本身体叙事主体:非遗研学小组(主持人、非遗研究专家、飞行嘉宾);非遗传承人;非遗创新人(有时与非遗传承人重合);秀演演员(有时与非遗传承人重合)。这些身体叙事主体本身也是节目的知识生产主体,在节目中共同构成丰富立体的实践知识生产共同体:节目主持人撒贝宁、龙洋的差异化非遗研学者形象,如撒贝宁的幽默风趣,龙洋的率真可爱,使得他们产生的身体叙事文本各具风格、彼此互补;单霁翔和潘鲁生两位重量级非遗研究专家阅历丰富、知识渊博、胆大心细,在非遗研学小组中颇受敬重,也是节目中非遗专业知识生产的重要主体;每期的飞行嘉宾大多是文艺领域较为资深、德艺俱佳的演员或歌手,在研学小组中他们展现的常是富有亲和力且好学上进的形象;非遗传承人都是具有非遗技艺的年长者及其弟子,他们产生的身体叙事文本是节目知识生产的源泉,且整体形象都是健康而有活力、专注而忘我的;非遗创新人中有一部分就是非遗传承人,另一部分则是其他领域的技术专家,他们在身体叙事的过程中常有模型道具、试验器材的辅助,便于向非遗研学者和受众讲解非遗项目的创新应用,符合这一群体在受众心中的“科技精英”形象;秀演演员大多是中国国家歌剧舞剧院的专业舞蹈演员,《非遗里的中国》首次将他们作为知识生产的身体叙事主体,他们的身体极富艺术美感,兼具对非遗项目的形象模拟功能和对技艺美的抽象表达功能,承担了节目中相对独立的非遗秀演环节的舞蹈语言输出。值得一提的是,除秀演演员以外,部分非遗传承人也会成为该节目非遗秀演环节中的身体叙事主体,区别于秀演演员的身体叙事,在该节目非遗秀演环节中非遗传承人的身体叙事主要是非遗关键技艺的展示,而非舞蹈语言输出。这种以智能技术为基础,艺术抽象与纪实具象混合的身体叙事方式使得该节目的部分非遗秀演展现与众不同的再现美学。

二、情感唤醒为基底的身体叙事内容框架

《非遗里的中国》中四类身体叙事主体在节目的知识生产场域中形成了差异化的身体叙事文本。身体叙事文本指“故事参与者的舞蹈文本、讲述者的话语文本及副语言肢体文本等运用视觉元素进行叙事的文本”[2]。在非遗文化类综艺节目中,丰富而差异化的身体叙事文本成为节目的精彩看点,更易增强和激发受众对我国传统文化的认同以及对表现载体—身体叙事文本的观赏热情。

(一)非遗传承人:复现传统非遗技艺

在《非遗里的中国》中,身体叙事文本无处不在激发受众对非遗项目的兴趣。例如,非遗传承人专注忘我地展示非遗技艺(作品)、手把手耐心地为新手传授非遗技艺、宽容有度地评价新手初次体验非遗技艺的结果等,无不彰显非遗传承人热爱、自豪、责任、欣喜、开放的积极情感,无不体现他们身上所具有的“一生做好一件事、练好一门功”的工匠精神。这些非遗项目的活态传承过程同时也是该节目知识生产的过程,给受众留下深刻的印象。例如:龙泉青瓷国家级非遗传承人80岁高龄的徐朝兴大师展示“跳刀”传统技艺;展示因常年接触瓷土而磨光指纹的手指;要和非遗研学小组比手臂肌肉的风趣自信,徐老一生倾注龙泉青瓷的厚重情感令非遗研学小组深受触动。非遗传承人既是非遗知识的讲述人,更是非遗技艺的亲身示范和传授者,还是非遗项目创新发展的展望者。他们展示非遗技艺时“人技合一”的状态,对新手体验非遗技艺的关怀与包容,是该节目最能令受众共情的情境之一。

(二)非遗创新人:创新非遗项目应用

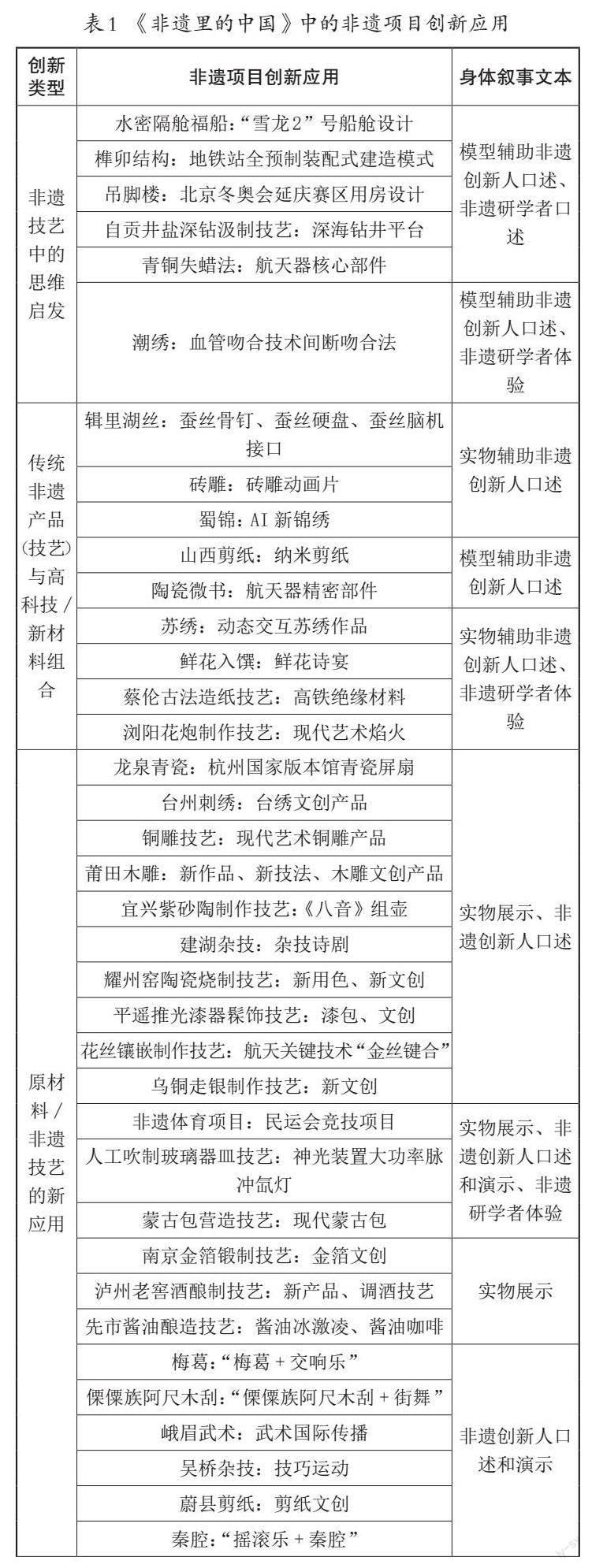

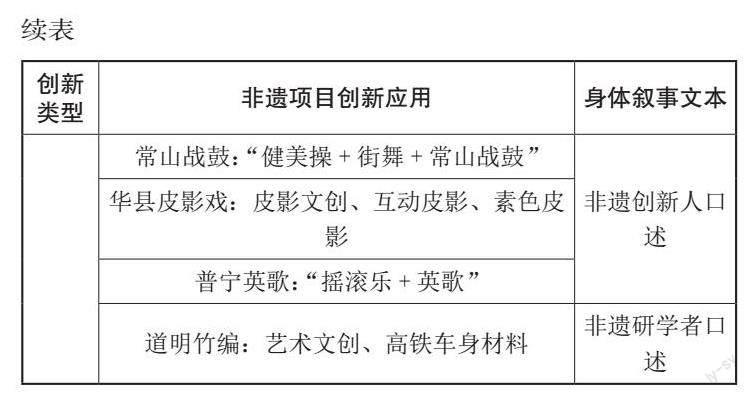

非遗创新人(包括许多非遗传承人)主要通过口头讲述、演示等方式展示非遗项目的创新应用和创新思路,特别是以实物/模型为载体介绍诸多非遗项目在高科技生产和现代生活中的应用场景,突出非遗项目蕴含的思维、思想及其在当代和未来的应用前景。由非遗传承人和非遗创新人在视听媒介中构成的非遗创新应用知识生产主体直接降低了非遗知识传递的门槛,其“把单向的‘权威知识进一步转化,更多赋权于节目嘉宾和受众,构建一种新的‘公共知识生态”[3]。在《非遗里的中国》中,非遗知识的生产过程不是散点形态,亦非珠串结构,而是各身体叙事主体通过构建非遗知识网进行的,在此过程中非遗知识成为各身体叙事主体、各非遗项目创新应用相关资源彼此交流和结合的桥梁,这种交流和结合也为更多非遗项目的创新应用提供参照。基于此,《非遗里的中国》着重展示非遗项目创新应用,使受众对非遗项目的情感由以往的年代陌生感、技艺距离感、传承无力感转变为当下的可近身的文化体验感、自豪感等正面情感。笔者通过观察《非遗里的中国》第一季全部11集节目,发现在主要的41项非遗项目创新应用的展示片段中,多半以非遗创新人的“口述+实物/模型融合”进行身体叙事,从身体叙事文本中对非遗项目的创新应用进行分类,可观察到三类不同的非遗项目创新应用(如表1)。

由科技工作者、非遗传承人、创意设计师等担任的非遗创新人,以各自丰富的身体叙事文本,描述和畅想了各自熟悉的非遗项目创新应用路径,但是在节目的非遗创新话语中,节目制作组对非遗项目本身的创新并未倾注重心叙述,详细展示的是非遗项目在当今时代的创新应用、跨领域的启发、跨技术载体的融合,如“雪龙2”号船舱设计、北京冬奥会延庆赛区用房设计、AI新锦绣、航天器精密部件等。这既能引发受众对非遗项目中蕴含的人类思维智慧的叹服,更能帮助受众连接非遗项目的传统叙事时空与现代、未来的叙事情境。由表1笔者发现,非遗创新人的身体叙事文本体现了非遗创新话语下技术的温度—新技术的使用并未削减非遗项目的文化厚度,而是拓展了人们与非遗项目对话的空间,并在该节目的知识生产场域中呈现良好的“人—非遗项目”关系。例如,蚕丝制作的骨钉、硬盘、脑机接口已然是人身体的一部分或延伸,能够突出科技工作者对生命的热爱和尊重,对科技的深钻善用,体现了技术的温度,减少了人们的技术焦虑。此外,各非遗研学者的身体叙事文本也提升了节目的传播效果,如在苏绣的创新应用展示片段中,节目制作组通过展示非遗研学者的亲身体验来进行非遗专业知识的生产,较之以往单纯的口述、演示更为立体,融合性更强,也更易激发受众的好奇心、参与欲,增强受众对善用技术的认同感。

(三)非遗研学小组:细致体验非遗项目

在《非遗里的中国》第一季节目中,非遗研学小组对11个省区的非遗街区进行重点了探访,体验了众多非遗项目,生成了个体特征鲜明的身体叙事文本,契合了非遗项目的活态性属性,且与非遗传承人、非遗创新人的身体叙事文本共同构建了节目中的实践知识生产体系。“‘实践知识指节目各个参与者通过自身实践行动来理解、习得、展示并共同建构的知识体系。” [3]例如,非遗研究专家单霁翔、潘鲁生见到非遗项目实物即兴口述的历史,更易让受众入脑、入心。笔者通过观察非遗研学小组在11个省区的非遗街区的重点体验经历,发现过半的非遗项目体验都是困难较大、效果不理想的。究其原因,非遗研学小组并未对非遗项目进行过系统性学习,正如单霁翔在一次非遗项目体验时感慨,“非遗,不体验不知道它的难”。

非遗项目知易行难的特点,成为该节目中非遗项目体验部分悬念效果的基底。每一次非遗项目体验犹如开一次盲盒,非遗研学小组失败、不完美的身体叙事文本更能凸显非遗项目传承的久久为功。同时,每位非遗研学者亲身在场的身体实践叙事文本也形成了不同的经验性知识,成为节目中实践知识生产的重要内容,如撒贝宁风趣幽默但经常干扰同伴,单霁翔专注心细但也会在非遗项目体验时不得要领,张凯丽刚开始刻花就不小心弄坏了脆弱的湿坯,陈数不受撒贝宁干扰挑战“跳刀”成功……每位非遗研学者的非遗项目体验经历既蕴含非遗项目相关的基础性知识,也充满个性化的身体实践叙事文本、未知和意外的体验过程、无任务驱动的体验氛围,这使得该节目非遗项目的体验过程更加真实,更能吸引受众与节目同频共振。

(四)秀演演员:美化非遗项目形象

不同于以往非遗文化类综艺节目的表现形式,《非遗里的中国》以“创新秀演”这一融合型的新艺术形式进一步美化非遗项目的媒介形象。在《非遗里的中国》第一季11集的节目中,秀演演员或非遗传承人完成了30个非遗项目的艺术化形象身体秀演。“人格化、角色化的身体秀演替代了实物展示,文艺实践和欣赏更自然地融合了理性认知。”[3]秀演演员在非遗项目展示实景或数字舞美中以舞蹈的形式高度提纯非遗项目的精华部分,这是一种艺术化的身体实践知识生产过程,也是秀演演员通过舞蹈这一艺术门类对非遗知识的理解、习得、展示,亦可视为两种艺术的对话。

秀演作为非遗项目传播的创新样式,拓展了受众对非遗项目藝术形象的审美领域,融合工艺之美、劳作之美、科技之美、舞蹈之美等。秀演演员在非遗项目展示实景的身体叙事文本,如杭州国家版本馆龙泉青瓷扇屏前的古典舞蹈,本身即是非遗项目艺术化的身体实践知识生产过程。而秀演演员在数字舞美中将舞蹈语言与数字场景深度融合,创造出新的非遗项目传播艺术形式。例如,辑里湖丝的秀演《丝·往》,秀演演员在数字场景中展现该非遗项目制作的主要流程,并将辑里湖丝的创新应用融入舞蹈,秀演的高潮部分节目制作组更是将细长透亮的蚕丝与秀演演员的身影相融合,通过数字化处理生成颇具“未来感”的宇宙视像,暗合了蚕丝硬盘、蚕丝脑机接口等创新应用景象,突破了以往就物演物的视界局限,从而激发人们对未来生活的憧憬。

在《非遗里的中国》节目中,30%的秀演由非遗传承人在非遗项目展示实景中完整地展示鼓乐、杂技、武术等非具象的非遗项目。纪实风格的身体叙事文本更契合上述类型非遗项目的共同特点—身体本身成为非遗项目传承的媒介。例如,佛山咏春拳的秀演《咏春·意正》,在拳馆拍摄了小徒弟们展示的咏春拳经典动作并配以第一人称童声粤语叙述咏春拳的发展历史,短短几分钟跨越了数百年的历史时空。该秀演建构了习武人群、习武场景的理想形象,令受众更为向往传承这一非遗项目。

(四)虚实融合的身体展演

“《非遗里的中国》秉持‘思想+艺术+技术的理念,注重艺术传播与制作技术的融合创新应用”[5],创新秀演是《非遗里的中国》不同于以往非遗文化类综艺节目的特色板块,通常在节目纪实性的探访、体验、访谈、展示等环节之后,以优美的舞蹈语言构建该非遗项目的艺术化媒介形象。秀演融合了真人、实物、实景、数景,除了传统的实景真人表演模式,数字技术赋能拓展了非遗项目的艺术化传播路径,也丰富了艺术创作的资源。由于非遗项目具有深厚的地方基因,秀演演员的身体叙事文本与数字技术营造的虚拟场景深度融合,能够给受众带来更加自由、立体、跨越时空的、充满想象力的非遗项目地方感知体验。

不同于许多非遗文化类综艺节目中数字场景局限于非遗街区的数字再造,《丝·往》《铸耀千年》在秀演的结尾描摹了宇宙空间视像。在《铸耀千年》秀演中,数字青铜器由地球表面飞入茫茫太空,并幻化为太空舱、航天员的形象,喻义饱满深远。此外,该节目突破寻常物理观察距离的拍摄方式,也为受众提供了虚实交融的观看体验。例如,《非遗里的中国》运用微距拍摄手法将台州刺绣非遗项目的展示过程放大,并以数字剪辑技术对拍摄片段进行处理,使原本在非遗传承人手上的绣针绣线脱离了人的掌控而在绣布上自由飞舞,从而给受众带来新奇的视觉效果,促进该非遗项目的传播。

四、结语

作为地方属性鲜明的文化,非遗项目的传承与各身体叙事主体身体叙事传播的广度、深度紧密联系,实践知识的生产更加重了非遗项目传播对身体叙事的依赖。综艺节目作为综合性视听艺术产品,融入数字媒体艺术,成为非遗项目传承传播、构建自身媒介形象的有效载体。《非遗里的中国》以创新的时代精神为底层逻辑,以移步换景的旅拍模式为受众呈现非遗项目,以丰富立体多层次的身体叙事文本为非遗项目的知识生产提供素材。《非遗里的中国》较好地平衡了历史时空、现实时空与未来时空之间的接续关系,引导受众接近非遗项目、接触非遗文化。

在推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的时代需求下,非遗文化类综艺节目如何持续创新?“作为综艺类型中以传播文化为使命的文化类综艺节目,意在凸显文化意识、文化品位与文化内涵。”[6]因此,相关制作单位需要创新探索文化传播的艺术表达方法。非遗项目的传承与传播,希望在青年。非遗项目的“人”“物”“事”可由年轻态的叙事主体构建恰当合适的媒介形象,从而展现非遗项目的内涵,拉近非遗项目与受众的距离,同时,青年群体成为非遗文化类综艺节目重要的身体叙事主体能够在青年认知视角下进行非遗项目的知识性生产。此外,非遗文化类综艺节目作为与文旅产业深度结合的视听艺术产品,亦可在青年群體集中的社交媒体平台进行宣传,扩大节目影响力,如设计多种线上线下互动形式,完善节目的宣传分发模式,尝试微短剧等小体形、大审美的节目样态等,从而助推非遗项目深度融入当代人生活。

[参考文献]

[1]吕帆.未来、过去与当下,来这里看非遗里的中国[EB/OL].(2023-08-05)[2024-02-05].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTExMTMwOQ==

&mid=2705879675&idx=1&sn=2039e89d43b476fd9417a454198abce4&chksm=82065399b571da8f3b9edb44bcd2cd938ec76dab23b336386089ea9fb8cb0ea2cb6e50f47774&scene=27.

[2]刘霞.电视文化综艺节目跨媒介叙事研究:以中央广播电视总台《诗画中国》为例[J].中国广播电视学刊,2023(01):100-104.

[3]徐海龙.中介与实践:试论大型演播室传统文化综艺的新知识观[J].中国电视,2022(06):27-32.

[4]瞿晓庆,艾志杰.精神生活共同富裕:文化综艺节目创新的新境界[J].中国广播电视学刊,2022(11):116-119.

[5]王婷婷.文化类节目的出圈策略:以《非遗里的中国》为例[J].传媒,2023(16):64-65.

[6]杨乘虎.关于文化类综艺节目高品质发展的若干思考[J].中国电视,2019(07):10-14.