齐鲁音乐文化的考古学阐释

摘 要:齐鲁音乐文化是海岱地区的先民在物质创造和精神创造过程中,形成的一种文化传统。也是一种从历史上获得,并经过历代传承和不断融合发展,而留存至今的价值体系。本文以科学考古发现与研究为基础,对齐鲁音乐文化的基因来源、要素构成,以及内部和外部交流互动机制等解读和阐释,在充分发挥音乐学和考古学、文物学等学科交叉研究的基础上,通过对大量文物遗存的分析梳理,实证了齐鲁音乐文化的发源及早期形成线索,以及与各相关地域交流融合的历史背景和发展进程,基本厘清这一优秀价值体系的文化渊源、文化心理认同和多元一体的历史文化价值理念,对深入挖掘、阐发、弘扬和传承中华优秀传统文化,具有重要的学术价值和现实意义。

关键词:齐鲁音乐;考古学文化构成;文化基因;融合与互鉴;机制与特征

中图分类号:J02文献标识码:A文章编号:1002-2236(2024)01-0015-12

齐鲁音乐文化泛指发源、传承并流布于山东地区的传统音乐文化,狭义的概念则是周代以齐国、鲁国为代表的东方地域音乐文化。它从历史上获得,因多种文化因素的互动与融合,形成了以孔子与儒家学说为代表的音乐文化思想体系,汉代以后逐渐成为中华民族传统音乐的核心组成部分。

正如对传统文化形成机制的认识必须经由“物质—制度—精神”这三个层面的分析研究一样,对齐鲁音乐文化的认识和了解,尤其是对其形成初期的基因来源、构成要素、发展机制的了解,也必须先从它的物质构成——考古发现所遗存的古代乐器等音乐文物的分析研究入手。况且,从音乐艺术“声音+时间”转瞬即逝的本体特征而言,对古代音乐尤其是上古音乐本体的了解,除了乐器等文物,似乎也找不到其他更直接的途径了。

一、齐鲁音乐文化内涵的考古学文化构成

齐鲁音乐文化在形成和发展过程中,存在纵向历史传承和横向交流融合两种基本形态。其文化构成包括新石器及夏代文化遗存,商代文化遺存和周代考古学文化遗存,以及发生在这三类遗存表面和深层的衍变、交流、互动与融合,这是齐鲁音乐文化形成的内因。

(一)新石器时代的音乐考古学文化

从现有考古资料看,山东故地早在60万年前就已有了早期人类活动的遗迹。(2019年国际著名学术期刊《Scientific Reports》,发表了赖忠平等人的论文《铝铍埋藏测年法测定的中国山东省沂源古人类遗址的年代》(《26Al/10Be Burial Dating of the Middle Pleistocene Yiyuan Hominin Fossil Site, Shandong Province, Northern China》),该文重新定位沂源猿人化石年代为64±8万年。)

1982年,在临沂凤凰岭发现了数以千计的细石器,继而又在整个沂沭河流域发现了成百处细石器遗址群。(参见:逄振镐.山东细石器文化概论[J].华夏考古,2000,(2)。)从而证明早在旧石器时代中晚期,鲁南地区就已出现人类聚落生活的文明曙光。颇具规模的细石器文化遗址的发现,不仅弥补了旧、新石器文化发展过程中的缺环,还充分证明山东在新石器时代早期,就已经启动了一个在全国颇具特色且影响深远的文化体系。这个体系自沂沭旧石器和细石器文化发展而来,同距今8500年左右的临淄后李新石器文化相衔接,接下来与“北辛文化—大汶口文化—龙山文化”等谱系连接在一起,在山东地区形成了中国史前社会比较完善而稳定的发展序列。这个发展序列有个历史学旧称,叫做“东夷文化”,也有个考古学时空定语,称为“海岱文明”。著名历史学家徐旭生先生曾在所著《中国古史的传说时代》一书中总结道,由东夷部族先民组成的东夷集团,与中原部族先民组成的华夏集团和江汉流域先民组成的苗蛮集团,是中国上古时期并存的“三大集团”。而著名历史学家蒙文通先生在《古史甄微》一书中,把早期生活在山东故地的海岱民族、中原地区的华夏民族和长江地区的江汉民族并称为中国上古社会的“三大民族”。无论“三大集团”还是“三大民族”的说法,只是名称表述不同,基本内容都是充分肯定了山东在整个中华民族早期文化发展中所具有的核心地位。

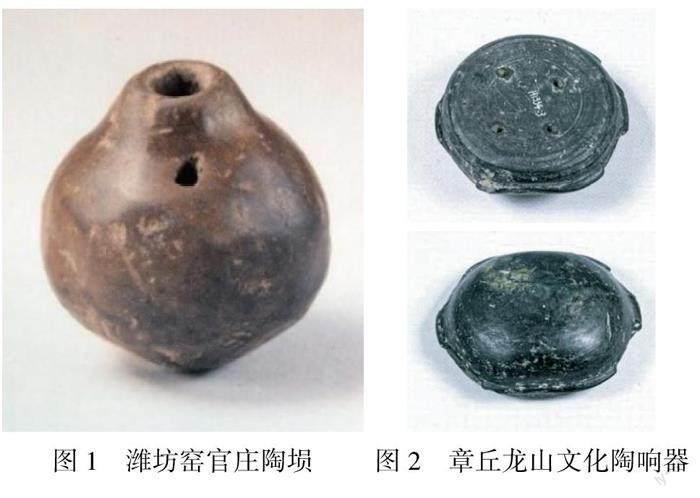

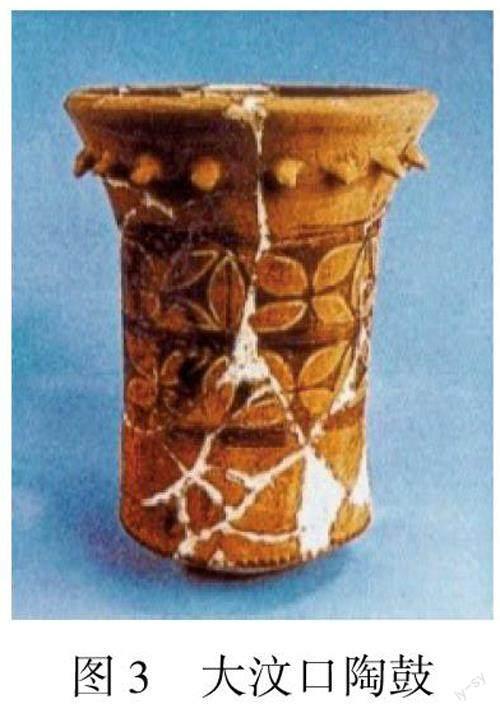

伴随这个稳定而持续的文化发展序列,音乐艺术在远古的山东也得到相应的发展。据考查证实,烟台邱家庄新石器时代遗址曾出土一件红陶埙(参见:周昌富,温增源.中国音乐文物大系·山东卷[M].郑州:大象出版社,2001,P16。);潍坊姚官庄龙山文化遗址(图1)及章丘龙山文化遗址中也各出土过一件黑陶埙(参见:山东省文物考古研究院等.山东姚官庄遗址发掘报告[M]//文物编辑委员会编.文物资料丛刊(5),北京:文物出版社,1981。)。这3件远古陶埙虽然有2件已不具备测音条件,但参照浙江余姚河姆渡文化、山西万荣仰韶文化、河南仰韶文化等遗址出土的陶埙,可确认这是一种在当时十分罕见的,能够吹奏出旋律的乐器。相比之下,出土于莒县陵阳河大汶口文化末期遗址的褐色牛角形陶号(参见:王树明.山东莒县陵阳河大汶口文化墓葬发掘简报[J].史前研究,1987,(3)。),虽不是旋律乐器,但制作之精美,形态之完善,吹奏声音之宏亮,则说明其在制作时已对声音品质做过充分的斟酌考量,是东夷远古部落向古方国进化过程中的“王者之器”。此外,日照东海峪遗址(参见:山东省博物馆等.一九七五年东海峪遗址的发掘[J].考古,1976,(6)。)、胶南西寺遗址(参见:周昌富,温增源.中国音乐文物大系·山东卷[M].郑州:大象出版社,2001,P10。)、章丘龙山文化遗址各出土过一件形制极其相似的仿蚌形陶响器,章丘龙山文化遗址也曾出土过一件仿乌龟壳形陶响器(参见:周昌富,温增源.中国音乐文物大系·山东卷[M].郑州:大象出版社,2001,P14。)(图2)。这种形状各异,中空、内含各种材质的小颗粒,握在手中摇晃可沙沙作响的节奏乐器,虽文献无征,也不见于后世常规乐器传承,但在黄河中上游、长江中下游的多个新石器遗址中却都有发现,说明在当时是一种广泛流行的常用乐器。又因其音量较小,形状多带有“仿生”特色,所以推测它既是乐器,也是一种用于祭祀活动的“神器”。

这一时期出土最多的乐器是鼓。当时流行的土鼓、鼉鼓在泰安大汶口(图3)、邹县野店、兖州王因及青州桃园、广饶五村等地已累计发现22件,其中年代最早的是5件距今6400年左右的北辛文化时期陶鼓,其他都属大汶口文化时期。[1](P24)这些鼓显然比晋陕豫等黄河中上游地区出土的史前鼓形制更原始,年代也更早。可见《世本·作篇》所载“夷作鼓”的传说,并非无可考稽。

据文献记载,中国竹制笛类吹奏乐器,远在传说中的黄帝时代就已经出现了。(“黄帝使伶伦伐竹于昆溪,斩而作笛,吹之作凤鸣”——出自《史记》。)但因竹质材料难以长期保存,所以现今无法见到远古时代的竹笛实物。1979年莒县陵阳河遗址一座大汶口文化墓葬中出土一件黑陶笛柄杯(图4),杯柄中部饰两道节棱明显的竹节纹。柄部雕镂一个与现在横笛极其相似的吹孔。出土时,杯体涂朱,光彩夺目。笛柄杯的制作者,独具匠心地将酒杯与横笛巧妙地结合为一体,实属罕见,它是迄今为止中国发现时代最早、也是唯一的陶质仿竹笛类乐器。依此可以推断当时已经有了竹制按孔吹奏乐器,从而把中国的竹笛类乐器历史推前至5000年左右。(参见:王树明.山东莒县陵阳河大汶口文化墓葬中发现笛柄杯简说[J].齐鲁艺苑,1986,(1)。)

此外,在济南大辛庄遗址出土的一件新石器时期骨哨(图5),两端敞口,管侧中间开一圆孔,可吹出3个乐音。(参见:徐基.1984年秋济南大辛庄遗址试掘述要[J].文物,1995,(6)。)在桓台县博物馆还可以看到一件当地李寨遗址出土的史前骨质口簧(图6),这种乐器在陕西石峁、河南陶寺、辽宁建平水泉等新石器遗址均有发现。从这些能够保留至今的耐腐蚀材料制作的乐器上不难看出,它们已经超越了原始人类对自然的模仿,已然成为能够演奏带有相对固定音高和能够打出规范节奏的吹奏乐器和打击乐器。

(二)商代音乐考古学文化

作为中华文化的主流,夏商周三代文化是在前后传承、逐渐融合的基础上发展而来的。而构成齐鲁音乐文化重要背景要素的齐国贵族文化与鲁国贵族文化,则是直接继承夏商周文化而来。那么夏商周文化又是从何而来呢?古典文献告诉我们,“虞舜文化”是它的源头。而“虞舜文化”恰恰也是东夷文化中的虞族率先创造的,后为夏文化直接继承下来,又传承给商、周。[2](P4)虽然传承脉络很清晰,但在考古学文化方面却很难将虞、夏之器在新石器文物中加以具体指认和辨别。只有一个令人神往的文化符号——“韶乐”,借助强大的儒家文化传承主场宣扬开来,至今还在向我们不断追叙着那个在东夷文化发展到最辉煌之际的虞舜时代。

这样一来,上承虞夏、下启两周的商代音乐文物,就凸显出无比珍贵的历史价值和艺术价值。

山东所见商代乐器从种类上讲有青铜编铙(图7)、石磬(图8)、鼉鼓、陶埙等。从文物来源讲可分为考古发现与传世遗存。其中传世遗存多藏存于山东省博物馆,经分析研究,基本是从河南殷墟收集迁移而来。而山东本地考古发掘者,由于带有较完整准确的历史文化信息和丰富的音乐文化内涵,更值得关注和研究:

1.青铜编铙与石磬的组合,奏出了后世西周“金声玉振”礼乐制度的先声。

在滕州前掌大(参见:中国社会科学院考古研究所编著.中国田野考古报告集 考古学专刊 丁种 第71号 滕州前掌大墓地[M].北京:文物出版社,2005。)、青州苏埠屯(参见:罗勋章,夏名采,冀介良,韩树鸣,王站琴.青州市苏埠屯商代墓发掘报告[J].海岱考古,1989(00)。)这两处山东迄今发现最大的商代遗址和墓葬中,都出土了3—4件青铜铙。作为3件一组的制式乐器,它们那以合瓦形腔体为主要特征的形制,直接承继自夏代就已出现的青铜铃,接下来又与南方单体大铙等相关因素融为一体,为西周甬钟所继承。在这个清晰的继承关系背后,折射出的是西周礼乐制度从滥觞到形成的时代背景。这样的背景也必然体现在其他方面,如乐器组合。在这两处大墓中,都随同编铙一起出土了石磬。这样的“金石组合”在河南殷墟等地的高等级商墓中均有体现,证明当时贵族阶层已经开始有意识地把乐器乃至乐舞纳入礼制器用体系之中,用以规范社会秩序、标识社会身份等级。虽未形成被严格遵循的规范,但礼乐制度雏形,在殷墟时期已开始构建并出现实例。[3]

山东也有单独出土,即未见石磬相伴同出之青铜铙,如沂源东安故城铙1套3件(参见:山东省沂水县地方史志编纂委员会编. 沂水县志[M]. 济南:齐鲁书社,1997。),惠民麻店“戎”铙1件(参见:山东惠民县文化馆.山东惠民县发现商代青铜器[J].考古,1974,(3)。),威海田村铙2件(参见:郑同修, 隋裕仁.山东威海市发现周代墓葬[J].考古,1995,(1)。)等。这些铙无一例外都是出土资料不完整的收集品。相同情况的还有济南大辛庄石磬,虽属大型商墓所出,但墓葬材料已严重扰乱并丢失,因而也不见编铙同出。

2.鼉鼓的再次现身,彰显出与新石器时代一脉相承的,将祭祀祈神功用依附于乐器和乐舞,借以渲染视听气氛,神化祭祀行止的悠久传统。

迄今所见中国最早的5件鼍鼓是在山东大汶口遗址北辛文化地层出土的,巧合的是最晚的鼍鼓也是在这个地区附近发现的,具体出处在上文所说的滕州前掌大商代墓地。其中5件与石磬同时出土的,被最初发表的“考古报告”称之为“嵌蚌漆牌饰”的标本,后经有关专家详细考证,认定为商代木制鼍鼓。最初的考古报告之所以写为“嵌蚌漆牌饰”,是因为发掘现场除了所遗表层之嵌蚌龙虎图案,以及残存的漆木朽痕外,原来的木制物品已基本腐蚀,原貌不存。然而根据其残存状态、组合、出土位置及共存遗物,结合殷墟西北冈王陵区M1217所出木制鼍鼓、石磬等遗物的对比研究,可知这5件“嵌蚌漆牌饰”应为“嵌蚌漆木鼍鼓”,而且存在大、小即雌、雄配搭现象。(参见:洪石. 鼍鼓逢逢:滕州前掌大墓地出土“嵌蚌漆牌飾”辨析[J].考古,2014,(10)。)这个发现与上述青铜铙与石磬的组合一样,同样彰显出礼乐滥觞以至早期形成的意义。

如上所述,山东考古发现的商代乐器大部分是在鲁南一带出土的,在鲁北地区也有零星发现,较重要的有德州禹城邢寨汪商代遗址发现的一件红陶埙,以及上文所说的惠民麻店青铜铙等。

这些商代音乐文物都从各自不同的角度折射出黄河中下游各国族从“夷夏之争”发展到“夷夏融合”的历史背景,也由此证明齐鲁音乐文化从商代开始,就已开始组合与创建最初的礼乐规范。

(三)周代音乐考古学文化

公元前1040年左右,周武王伐纣灭商,建立西周。随着周文化的强势介入,黄河中下游一带正在进行中的商文化与东夷文化互动融合的政治文化格局,开始被打破,其中最重要的变化是齐、鲁两个大国的建立。齐文化、鲁文化概念随之出现。

接下来,“西周—东周”时代的海岱地区就像一座文化熔炉,将东夷文化、虞夏文化、商文化、周文化融汇一体,逐渐打造出一个华夏文明多元共存的文化基台,齐鲁音乐文化也在这座基台上开始上演一曲曲波澜壮阔的时代乐章。

1.齐乐文化

齐乐文化无论文献还是考古资料都是最充沛、最丰富的一支。它形成后的发展是动态的,范围也不断扩大。西周立国之初,以高青(营丘)—临淄为中心的鲁北地区,在文化面貌上是由商文化与当地土著东夷文化融合而成的一种地方文化,这在青州苏埠屯编铙等文物身上可得以充分体会。在西周中晚期,齐文化开始形成自己的特点。分布中心虽在临淄周边,却已开始向外辐射。春秋时期加速发展,战国时期最为繁荣,向东扩展到胶东,已达长山列岛,向西已至济水以西区域,向东南则到达鲁东南腹地甚至苏北地区。其中较重要的考古发现有临淄河涯头、临淄大夫观(图9)、临淄淄河店、海阳嘴子前、蓬莱柳格庄、章丘女郎山、章丘小峨眉山、阳信城关镇等墓葬或遗址所出土的乐器。乐器品种也由较单一的甬钟,扩充为编镈、编钮钟、编磬(图10)、錞于、钲、铎、句鑃、陶埙等。另从章丘女郎山等墓葬出土的随葬乐舞群俑中,可以看到当时齐国宫廷乐队里还有建鼓及竽、笙、排箫、瑟等丝竹乐器。

此外,相传战国时期齐国官书《周礼·考工记》,则因记载着古代制作钟、磬、鼓等乐器的详尽技术规格和调音要领,(参见:郑玄注,贾公彦疏.周礼注疏·冬官·考工记(卷四十)[M]//清阮元校刻.十三经注疏.北京:中华书局,1980,P916。)不仅当时备受推崇,2000余年之后,犹令人敬仰赞叹。

2.鲁乐文化

鲁国曲阜是周王朝在东方的重镇,在文化上受到极为特殊的礼遇。周公旦在汲取殷商文化的基础上结合周人习俗,刚刚完成史书上所称道的“制礼作乐”之举,随即将其推行到鲁国。从此,鲁国便一直享有与周天子同样的礼乐规格。尤其西周经犬戎之乱,迁都洛邑之后,宗周的丰、镐一带残破,而周公所制的礼乐却在鲁国得以保存。

生活于春秋末期的大思想家、教育家,儒家学派的创始者孔子,在音乐艺术方面也有很深的造诣。相传他曾问乐于苌弘、学琴于师襄。他会击磬、吹笙,在加工整理传统音乐典籍方面做出了巨大贡献。

尽管文献记载中留下了许多有关鲁国音乐文化的业绩,但不知为何,考古文物中却始终未见鲁国乐器出土。不仅鲁国故城曲阜如此,整个鲁文化圈内都是如此。而其南邻之邾国、薛国,尤其是东南邻莒国等小邦国,却都是出土过许多钟磬乐器。这个现象可能与鲁国特有的丧葬习俗或随葬制度有关。也许鲁国贵族阶层不愿将乐器带入冥世,而是希望让它们留下来继续担当文明教化和守望之任?另外联想到位于陕西的周王朝故地,虽已发掘多达2000座贵族墓葬,钟磬乐悬的出土也蔚为壮观,但细究之下却发现没有一座是属于周天子的墓葬,真正属于周王室的乐器自然也无以得见。这似乎与周礼倡行的“不封不树”(《宋书·礼制二》)葬制有关,也与鲁国历代王公对周礼表面上的奉行守望有关。总之这是一个历史谜题,值得进一步关注和研究。

3.莒乐文化

莒乐文化是分布于鲁东南北部一带,西周中晚期至战国早期的音乐考古学文化。该区域曾出土过文献记载的莒、向、鄅、阳、郯、鄫等国的乐器。(参见:温增源.山东音乐文物史[M].济南:齐鲁书社, 2021,P72、107。)从莒县陵阳河大汶口文化遗址出土的陶质牛角号和神奇的祭祀乐器“笛柄杯”,实证了该区域音乐文化可上溯至距今5000年以前。

据考,“莒”为地名始自原始社会的部落,郭沫若《中国史稿》载:“伯益是早期融入华夏的又一支夷人分支,传说中伯益的后裔,有徐氏、郯氏、莒氏等14个民族。”[5](P107)至商代为姑幕侯国。公元前1046年,莒国建立,开国君主是兹舆期。后来,经常与齐、鲁、晋等大国会盟,影响力日增。也经常与周围小国发生战争,国势逐渐强盛,文化繁荣。齐桓公为公子时,曾到莒国避难,留下“勿忘在莒”的誓言。公元前431年,莒传“三十世为楚所灭”(《汉书·地理志》),但是莒国的全境后来却为齐国占领。

春秋战国时代,是莒国文化最为繁荣的时期,在音乐艺术方面表现也十分突出。据统计,这一时期的莒国墓葬中,几乎每墓均有编钟、编磬出土,有的还不止一套。其中不乏带有铭文的精品,如莒南大店春秋墓“莒叔之仲子平”编钟(同出钮钟9件,编磬12件,属莒国国公)(参加:吴文祺,张其海.莒南大店春秋时期莒国殉人墓[J].考古学报,1978,(3)。);“莒公孙朝子”编钟(同出钮钟9件,镈钟7件,另有石磬13件。属莒国公孙)(参见:任日新.山东诸城臧家庄与葛布口村战国墓[J].文物,1987,(12)。)等。此外,莒乐文化有一个突出特点,即出土乐器多为实用器,基本没有只是摆样子的明器。编钟多为9件一套,正鼓部严格按三分损益弦律,按弦线长短顺序,从最长一根弦起,构成“徵—羽—宫—商—角—羽—商—角—徵”这样一个音阶,这也与黄河中上游一带出土的,中原春秋以后的编钟是一样的。莒国势力范围内较著名的乐器还有:沂水刘家店子春秋编钟(图11,甬钟19件、钮钟9件,镈钟6件,錞于2件,钲1件,属莒国国公)(参见:朱风瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009,P1704。);临沂花园村编钟(甬钟9件,属鄅国)(参见:齐文涛.概述近年来山东出土的商周青铜器[J].文物,1972,(5)。);临沂凤凰岭春秋编钟(钮钟9件,编镈9件,属鄅国)(参见:山东省兖石铁路文物考古工作队编.临沂凤凰岭东周墓[M].济南:齐鲁书社,1988。);诸城都吉台出土战国编钟(钮钟9件,属莒国)(参见:温增源.山东音乐文物史[M].济南:齐鲁书社, 2021,P113。);郯城二中和大阜二村各出土戰国编钟8(缺1)件、4件,另出陶磬、石磬残片等(属郯国)(参见:刘一俊,冯沂.山东郯城县二中战国墓的清理[J].考古,1996,(3)。)。

因此,高度发达的莒乐文化也是从东夷音乐文化基因中发育而来,后来不断繁荣发展,最终融合到齐鲁音乐文化之中的。

4.莱乐文化

莱乐文化主要分布在胶东半岛,其文化背景形成于西周晚期,春秋早中期最为丰富,出土器物彰显出夷人文化特色。就目前资料显示,西周早中期,胶东半岛存在两种文化系统:一是周文化系统,以龙口归城为中心,周边和招远等地出土诸多带有铭文的青铜器,可旁证周王室委派启、芮、齐等贵族征伐莱夷与镇抚胶东半岛的事实(参见:王青.海岱地区周代墓葬与文化分区研究[M].北京:科学出版社,2012。);二是夷人文化系统,即以“珍珠门”文化为代表的土著文化小传统(参见:刘延常.珍珠门文化初探[J].华夏考古,2010,(4)。)。后来随着周王室衰亡,齐国王室内乱,莱国、纪国的复苏与回归,整个胶东半岛才在上述周、夷文化系统整合下形成莱文化的核心。

原龙口县归城是胶东地区一处重要的先秦古城址,其内发现有城墙、墓葬和10余件带铭文的铜器,传统说法认为这里是东夷最大的部族——莱夷的国都。1972年归城和平村一古井中发现2件西周甬钟(图12)。(参见:李步青,林仙庭.山东黄县归城遗址的调查与发掘[J].考古,1991,(10)。)值得注意的是,该甬钟圆甬中空且与钟腔相通,鼓饰云纹,钲篆四边以小乳丁为界,枚呈二层台状,钲部中间有族徽,这些都是西周早期甬钟的特征。如是,该甬钟应为3件一套,其一不知下落。因此这2件甬钟应属西周莱国国君。

该文化系统中有铭文证实属于纪国的传世乐器,有春秋“己白钟”1套5件,铸侯求钟1件,纪侯钟1件。(参见:曾毅公.山东金文集存·先秦编[M].北京:北京市图书业公会,1940。)中华人民共和国成立以后考古发现的有烟台上夼西周墓甬钟1件,(参见:李学勤.东周与秦代文明[M].北京:文物出版社,1984,P101。)蓬莱柳格庄春秋墓钮钟9件(带支架),(参见:李步青,林仙庭.山东蓬莱县柳格庄墓群发掘简报[J].考古,1990,(9)。)海阳上尚都春秋甬钟1件、钮钟4件,(参见:张真,王志文.山东海阳市上尚都出土西周青铜器[J].考古,2001,(9)。)海阳嘴子前春秋墓M1甬钟5件、镈钟2件,M2甬钟7件,钮钟2件,另有乐器支架2套,大小木槌各一。(参见:曾毅公.山东金文集存·先秦编[M].北京:北京市图书业公会,1940。)

5.鲁中南“泗上诸侯”乐文化

在山东中南部的山川阡陌之间,自古流淌着一条很有名的河流——泗水。《战国策·楚策五》所载“泗上十二诸侯”,即是指分布在泗水河流域的十二个诸侯小国。这些小国虽然版图狭小,国力也很弱,但历代传世或后来发掘出土的乐器证明,其音乐业绩相比于那些大国而言,并不逊色。其中莒国、郯国的乐器已在前文介绍过,下面再选取其它较重要者简述如下:

(1)邾国

邾国,是一个今山东省境内的先秦古国,故址在今邹城市周围地区。邾,文献中又称之为“邾娄”,战国之后称“邹”。这个曾诞生过伟大思想家孟轲的文明之邦,在音乐文化方面也卓有建树,并很早即为人所瞩目。尤其是青铜编钟,明清时期即有传世品见载于金石家旧藏著录,如发现于20世纪20年代山东邹县的邾公牼钟(参见:中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成释文(第一册)[M].北京:中华书局,1984,图一四二。)、邾公华钟(参见:荣庚.商周彝器通考[M].哈佛燕京学社,1941,附图九五四。)、邾公钝钟(参见:郭沫若.两周金文辞大系图录考释[M].北京:科学出版社,1957, P171。)等甬钟,及邾叔之伯钟(春秋晚期器,现藏于北京故宫博物院)(参见:中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成释文(第一册)[M].北京:中華书局,1984,图八七;袁荃猷主编.中国音乐文物大系·北京卷[M].郑州:大象出版社,1999,P56。)、邾大宰钟(春秋晚期早段,现藏于台北故宫博物院)(参见:中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成释文(第一册)[M].北京:中华书局,1984,图八六。)、邾君钟(春秋晚期)(参见:郭沫若.两周金文辞大系考释[G]//郭沫若全集·考古编(八).北京:科学出版社,2002,P410。)等。

(2)滕国

滕国,姬姓。公元前1046年周武王姬发灭商建周之后分封自己的十四弟姬绣于滕(今山东滕州),是为滕叔绣。公元前414年滕国被越王朱勾所灭,不久复国。后又被宋(一说齐)灭掉。共传23世。古滕城是滕国的国都,距离今山东滕州7公里。

1982年冬,滕州市姜屯镇庄里西村窑厂在取土时挖出一古墓,出土了编镈4件、钮钟9件、石磬13件以及铜器和玉器若干。(参见:陈庆峰,万树瀛.山东滕县发现滕侯铜器墓[J].考古,1984,(4)。)

(3)薛国

薛,为东夷土著古国,甲骨文中出现过该国国名。《国语》载其为妊姓封国,后据王国维对出土“薛侯匜”铭文考释,证明无误。对于薛国历史的科学系统研究,则开始于薛国故城和滕州前掌大墓地的发现。研究证明,薛国故城位于今滕州官桥镇西南约2公里,始建于西周时期。

2017年3月,位于滕州官桥镇大韩村村东的春秋战国墓地遭盗掘。经清理和追缴,发现其中多个墓中随葬有编钟与编磬。其中M23号墓出土9件一套锡质钮钟,十分罕见。M57出土一组体量较大的石编磬,可见这是一座国君或诸侯级别的大墓。还有的墓中出土编镈、甬钟、钮钟三组合编的组合编钟群,同时伴出13件一组的编磬,还有一些骨瑟柱,显示出这是一个较大规格的、表现力卓越的乐队。(参见:郝导华,刘延常,代全龙,王龙,张桑.山东滕州市大韩东周墓地第一次发掘简报[J].考古,2021,(2)。)

东周时期,大韩墓地古国环绕,距离最近的薛国在西南方,西北是滕国,东北是小邾国,往南有邳国、逼阳国等。大韩墓地所处的泗河中游,为齐、鲁、莒、吴、越、楚和中原文化的交界区。墓葬材料显示与薛国贵族墓葬、滕州庄里西滕国贵族墓葬犬牙交错。在此背景下,所出土的乐器也显示出十分丰富的文化内涵,其中既有东夷古国遗留的风韵,又有周、齐、楚及吴越等各国风格。

(4)邿国

邿国,是一个周代东方附庸小国,国君为妊姓,位于今山东省济南市长清区一带。受鲁国控制。《左传》记载:鲁襄公十三年(前560)夏,邿国发生内乱,分裂为三,鲁国借出兵救援的理由,乘机吞并了邿国。《公羊传》却记载:“诗”是邿国的邑名,而该国出土的青铜器铭文却作“寺”。关于邿国的地望,许慎、杜预考证其在今济宁市唐口镇邿下郝村一带,而考古发现则证明邿国在今济南长清。1995年3月15日至5月15日,山东大学历史系在位于长清五峰山乡北黄崖村1公里处的仙人台遗址发现了邿国贵族墓地,并进行发掘。其中M6、M5两座墓出土乐器。M6出土11件甬钟、9件钮钟和10件编磬,还有一横面呈圆形的横梁,应为悬挂钮钟的木架,综合分析,墓主应为邿国国君,时代为春秋早期偏晚;M5出土9件钮钟,14件编磬,1件木瑟(已腐朽),该墓地时代跨度为春秋中期偏晚阶段,墓主人为士一级贵妇人,是一姜姓国公主嫁给邿国王室为妻者。(参见:崔大庸,任相宏.山东长清县仙人台周代墓地[J].考古,1998,(9)。)

总之,泗河中游地区在自然地理上属南北交通要道,历史上是商朝、西周王朝向东扩张的重要前沿。这里的众多古国在文化上交流频繁、彼此消长,互动融合,又在坚守自身文化特色的同时,创造出辉煌的传统文化业绩。作为邹鲁之风、墨家学说的发源地,给齐鲁音乐文化的形成和发展提供了强大的动力和丰富的营养。

二、齐鲁音乐文化与周边地区的互动与交流

齐鲁音乐文化并不全是齐鲁两国先民独自创造的地方文化,在其形成发展的过程中,还与周边其他诸侯国通过聘礼、问政、战争、会盟、婚娶等形式,进行了长期的、多层次、多角度、大范围的文化碰撞和互动交流,相互之间融合了太多的文化基因,以至最后难以分辨出哪些是土生土长的音乐型态,哪些是吸收的别国的文化因素。可以说,这些融合了不同地域、不同族群、不同国别的音乐文化共同体,才是真正的齐鲁音乐文化。

(一)与吴、越的交流

吴国和越国作为长江中下游的诸侯国,与鲁东南、中南地区在春秋中后期开始,进行了长期和密切的文化交流。当然,这种交流是伴随着两国相继强大后,积极参与到中原诸侯争霸的战争背景下,才陆续展开的。

山东传世及考古发现的乐器实物中,与吴越文化相关者有章丘小峨眉山、济南东郊梁王二村东周墓及寿光市大家洼镇(现为潍坊市滨海开发区工业园)这三地所出土的句鑃。其中小峨眉山句鑃(图13)的出土地——章丘明水镇东南部的小峨眉山,(参见:常兴照,宁荫堂. 山东章丘出土青铜器述要兼谈相关问题[J].文物,1989,(6)。)距离相传为齐国一代名相管仲的属地“土谷城”(今秀水村)仅0.5公里,除此周边再无其他墓葬或遗址。由此推测这批发现于山顶北侧的青铜礼乐器(除句鑃外尚有甬钟4件及铜鼎、铜璧形器、提梁卣、觚等80余件)乃春秋后期某日,管氏后人率众郊天祭山之后,刻意将这些礼乐器当作祭品就地埋存而遗留至今的。无独有偶,2016年8月15日在济南历城梁王庄新东站工地发现的东周墓句鑃9件(该墓同时出土青铜编钮钟、编镈共19件,尚有石磬残块等)。(见2016年8月16—19日《齐鲁晚报》《生活日报》有关报道。其中所发新闻照片清晰显示有9件句鑃,文字报道误为“铜钲”。

)据地方志记载,该墓所处位置为东周齐国名臣鲍叔牙封地。鲍叔牙,即当年向齐桓公举荐管仲为相,并因此在历史上留下“管鲍之交”美谈的齐国卿大夫。他的墓,就在距出土这批青铜器的大墓正南方向仅3公里处。这是自长清仙人台墓地之后,在济南周围发现的第二大东周墓地。也是自章丘小峨眉山、寿光大家洼句鑃(参见:贾效孔.寿光考古与文物[M].北京:中国文史出版社,2005。文字介绍误为“编钟”。)之后,见到的第三个出土句鑃实物之所在。尤其值得注意的,是这批句鑃与上述章丘小峨眉山句鑃背后共同折射出管仲家族与鲍叔牙家族亲密交往关系之历史事实。同时考虑到第三处句鑃出土地寿光大家洼一带也属齐地。公元前472年,越王勾践灭吴后,北上称霸,由会稽徙都琅琊,吴越文化开始大举渗透到此。这数量颇多、带有鲜明吴越文化特征的句鑃现身齐地,正是东周时代山东齐国与南方吴越音乐文化交流的重要见证。

此外,与章丘小峨眉山句鑃同时出土的一件甬钟,形制纹饰与出土于江西临江的吴器“者减钟”(参见:王杰等.西清续鉴(甲编卷一七)[M].涵芬楼石印本,1910。)十分接近。而李纯一认为“者减钟”又与山东传世的邾公牼钟(参见:中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成释文(第一册)[M].北京:中华书局,1984,图一四九。)“形制上完全相同,纹饰也基本无异,只是鼓部纹样稍有变化。由此可见,春秋后期吴、邾两国甬钟必有密切联系”[6](P209)。与越国交往密切的乐器实证还有“能源镈”,(参见:曹锦炎.再论“能原”镈[M].故宫博物院院刊,1999,(3)。)清光绪十六年(1890)出土于江西瑞州(高安縣),春秋晚期越国制品,现存两件,分藏于北京和台北的“故宫博物院”。二镈铭文内容连读为:“因莒国扩张疆土,侵犯了邾国,越国为之调停,主持了这次疆土划分,并趁机扩土筑城,将邾、莒两国连在自己脚下……”铭文因属多器合铭,全文已不可得。仅从这两件镈上所显示的内容,已充分表达出越国北图中原过程中,深度干预山东诸国内政,以致莒、邾两国臣服的历史事实。这与山东各地出土大量吴越兵器的考古现象,在历史背景上也是相互吻合的。如此,也就理解了为何人们在论及山东与吴越文化交流时,总是会津津乐道于公元前544年,吴国公子季札“聘于鲁,请观周乐……”这个著名典故。

(二)与秦、晋的交流

虽然秦人的祖先是山东地区的东夷人,但这个兴起于西部边陲的诸侯强国因地处西戎之间,又有三家分晋之前的晋国相隔,无法向东发展,所以在战国以前,与山东各国几乎没有任何交流。直到商鞅变法后,秦国迅速发展壮大,开始突破三家分晋之后最强势力——魏国的阻遏,不断向东攻略,齐、鲁等东方诸侯才有了直接与秦国交锋的机会。在几处战国末期的齐国墓葬中,可以看到带有明显秦国风格的乐器等文物遗迹。如临淄永流乡商王村西侧,北距齐故城遗址5公里,1993年发现4座战国晚期古墓,其中M2出土编钟14件,编磬19件。与其他随葬品一样,带有明显的秦器风格。(参见:淄博市博物馆,齐故城博物馆编.临淄商王墓地[M].济南:齐鲁书社,1997。)

相比之下,与晋国的交流却存在悠久的历史。尤其齐国,在西周时期即通过政治联姻发生过密切交往。春秋以后,随着两国势力的相继崛起,更是在历史舞台上上演了一幕幕时而相互争霸,时而修好结盟,时而攻愆构难,时而合纵连横的历史壮剧。伴随这种波橘云诡的时代风云,音乐文化遗迹中也掺杂进一些令人不解的疑团。如清同治九年(1870)

出土于山西荣河后土祠的镈,此镈自命为“宝镈”,系山东诸多镈器中最著名的一例,系齐国鲍叔之孙做器,铭文记述的祖先鲍叔有功于齐,桓公赐他采邑的史实。(参见:中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成(第一册)[M].北京:中华书局,1984,图二七一。)该镈以及器铭所记内容均与晋国无关,却不知因何入晋。该镈共存乐器有同期晋国制品郘编甬钟。

与上述山西荣河出土镈、钟存在密切关联者还有齐国氏钟。氏即鲍叔,故此钟与镈一样,也是鲍叔后人所作。铭文52字,形制纹饰同于郘甬钟,尤其二钟正面鼓饰下均缀有一个浅浮雕涡纹,不应看作偶然巧合现象,而证明齐晋两国间在制作编钟,乃至音乐交流方面存在很密切的关系。(参见:朱晓芳.齐鲁金声 山东地区两周乐钟研究[M].上海:上海古籍出版社,2016,P4。)

历史上还有一则较著名的事例可以旁证这个关系。春秋成公二年(前589),晋国和齐国在今济南市区西北马鞍山下发生了有名的“鞌之战”,齐国败,请求议和,晋国提出4个条件:1.索要纪国的甗和玉磬;2.使齐王母亲为人质;3.使齐国土地“尽东其亩”;4.使尽返“鲁卫之侵地”。晋国对齐国所掠夺的纪国玉磬垂诞至矣,竟列为四大苛刻条件之首项,可见双方相知甚深。(参见:王献唐.山东古国考[M].济南:齐鲁书社,1983,P195。)

(三)与楚、曾的交流

作为长江流域的诸侯国,楚自西周早期建国后,先是将势力延伸到长江中游和汉水领域,继而不断向北扩张,通过连续的征伐,春秋早期已开始与齐、鲁等国发生摩擦,并对中原各诸侯构成了严重威胁。在争夺霸业的过程中,楚国与山东诸国的对抗和交流对社会历史进程的发展起到了推动性作用。

这种作用除了在历史上留下过深深的印迹,还留下了物证,如著名的“益公钟”(现藏于青岛市博物馆,图14)。《山东金文集存》云:“传民国二十一年(1932)壬申邹县出土”,[7](P8)钲间有铭文2行7字:“益公为楚氏龢钟。”(参见:中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成释文(第一册)[M].北京:中华书局,1984,图一六。)以往学者对该钟为楚钟之文化属性均无异议,而对“益公”所指,却议论纷纷,争论最终止于芝加哥大学夏含夷教授的一篇论文。(参见:夏含夷.由新出土绛县倗伯偁簋重新思考西周重器休盘的年代[Z].芝加哥大学“中国古代青铜器研讨会”, 2010。)该文从梳理多见于西周中期金文的“益公”称谓入手,认为所指并非一人专属,而是多作为受王赏赐的保证人,是一种尊称。继而以同样载有声称“益公”的“走马休盘”(简称“休盘”,现存于南京博物院,最早著录于1916年出版的《周金文存》。)与益公钟一起详加论证,认为“休盘铭文尽管载有‘益公的名字,但是根据益公钟可知西周晚期也有一个‘益公,因此休盘的益公可能不是西周中期的益公,而是益公钟的益公。”从而将“休盘”与“益公钟”年代都定在了西周晚期,并将两器铭文所署“益公”,指向了同一个人。该楚钟出土于邹鲁圣地,证明早在西周晚期,这里即与楚国发生过实质性的音乐文化交流。

春秋时期,楚国已崛起为实力强大的诸侯国,进入战国时期后,发展为能够和齐国遥相呼应的霸主。齐国雄踞东方,楚国独霸江南。齐楚联盟的建立和破裂,成为影响整个中原战国局势发生转变的重要节点。这时期的山东各国,尤其鲁南、鲁东南等地域,都受到了楚文化的大规模洗礼,留存遗迹甚多。如郯城二中M1所出战国编钟8件(原应9件),就带有明显的楚钟特色,共存13件陶质编磬,也属山东唯一一例陶磬,却也符合南方楚文化特征,亦与相关记载相符。(参见:温增源.山东音乐文物史[M].济南:齐鲁书社, 2021,P166。)

曾国即史籍所记载的随国,该国青铜器铭文都以“曾”自署。它本属楚国势力范围内的一个小国,却在1978年5月于随国故城附近出土一套多达65件之多的大型组合编钟群。尤为可贵的是,编钟上大多都刻有铭文,总计3755字,主要内容几乎等于再现了久已失传的中华先秦时期乐律理论。其中中层钟正面,下层甬钟背面以及钮钟的一面,分别在正鼓部、左或右侧鼓部,标有该钟所铭处乐音的名称(包括音阶名及变化音名)。由于当时古文字,尤其是古乐律名称尚未在全国诸侯国间统一,所以有14件钟的铭文载有相关诸侯国之间的全部或部分乐律名称及对应关系,涉及到楚、齐、周、晋、申五国。其中在下层2号钟正面正鼓部铭文有:“孠之宫,孠之才,在楚为新钟,在齐为吕音。”此外在中层2号钟、3号钟也发现相同铭文。(参见:王子初主编.中国音乐文物大系·湖北卷[M].郑州: 大象出版社,1996,P239。)这里所说齐国“吕音”一词显然是律名,但所称却非“大吕”或“仲吕”“南吕”之意。结合全套曾侯乙编钟的测音结果,以及铭文的全篇解读,可以确认“呂音”相当于曾国和周王室的“无射”一律,即曾侯乙编钟“姑洗均”第七律“无射”(在楚国则名为“新钟”,固定音高为F,音分值590~612)(参见:童忠良,谷杰,周耘,孙晓辉.中国传统乐学[M].福州:福建教育出版社,2004,P356。)。由此可以确认齐、楚、曾之间的音乐文化交融,已达到乐律理论的层面。它还向我们揭示了以下事实:1.齐、曾之间只存在一个律名的差别,说明其他大部分音律的共识性是很高的,只须对音一律即可在两国乐队间互换乐曲演奏;2.仅一个音的音名对应,竟在3件乐钟上刻字铭记,说明与齐国音乐交流是常态化的,至少说明在这套钟上经常演奏齐国乐曲。

类似这样的乐器文物遗存还有很多,有些还与著名历史事项相关,如现存于加拿大多伦多安大略博物馆的“骉羌”编钟,上面的铭文就记录了发生在2400多年前的“三晋伐齐”之战,其中首现“长城”二字,所指“齐长城”与今天的考古地理勘测一致,弥足珍贵。还有20世纪70年代出土于临淄齐国故城的燕侯脮磬(参见:魏成敏,韩伟东,王国坤.山东临淄齐故城出土燕侯脮磬及相关问题[J].文物,2020,(10)。),上刻30字铭文显示该磬为燕国王室重器,现身齐故城本身即从侧面佐证了战国中晚期齐国大举伐燕,并对燕王室进行掠夺之时代真相。在这些时代真相及其留存下的乐器遗物背后,折射出的是在当时那个风起云涌的时代背景下,齐鲁音乐文化是如何受到时代风云的洗礼,又是如何融入整个中华民族传统音乐大家庭之中的,这样一些历史事实。

三、齐鲁音乐文化的形成机制与文化特征

通过上述对齐鲁音乐文化考古学遗存的梳理与分析,我们理应把握住了打开这座宝库的金钥匙——文化继承与融合。

由此,可以对其形成机制作如下归纳:

(一)海岱地区原生态的东夷文化塑造了它最初的发育基因;

(二)同样是东夷地域生长培育出的虞舜文化,在与黄河中上游文化融合而成夏商文化之后,相继东进,经略东方的过程中锻造出它开放与包容的胸襟气度,形成其具有了“礼乐”二元认识论中“乐”之雏形;

(三)西周早中期周王室对东方的分封、控制,使得周文化与商文化、东夷文化在山东地区实现了进一步融合,也奠定了齐乐文化、鲁乐文化、莒乐文化、莱乐文化的基本格局;

(四)随着莒乐、莱乐等文化的兴盛与衰亡,齐乐文化的向外辐射和扩展,促进了周文化与地方文化的融合,新的地域文化闪亮登场;

(五)鲁乐文化对周文化礼乐文明的继承、传播和守望,在处处争霸称雄的时代显示出“压舱石”一般的文明定力;

(六)邾乐、薛乐文化的发展、传承,与江淮地区、中原地区的交流融合显示出独特的区域活力;

(七)在齐鲁音乐文化形成的关键时期,即战国中期以后,随着与吴、越、楚、曾、晋、秦、燕等诸侯国的充分交流互鉴,在广泛吸收各地音乐艺术精华的同时,也将自身纳入中华传统音乐的大家族之中,在更加宽广的天地中获得永生。

通过以上对齐鲁音乐文化形成机制的认识,还可以帮助我们从文化分析学的思路,总结出其具有的五大文化特征:

(一)多样性特征——大致分成打击和吹奏两大类型的乐器,已具备了材质和音色、用途和功能的多样性。尤其在歌、舞、乐三位一体的原始乐舞中,节奏和旋律作为音乐最基本的构成形式已被人们所意识,并且直接应用于古代乐器的制作。其中早期的原始乐器显然已经从生活、生产等双重性和实用性中脱颖而出,而逐渐向服务于音乐欣赏和祭祀祈神等丰富的精神需求方面转化,从而发展出丰富而多样化的音乐审美意识和功能。

(二)连续性特征——这与山东完整而传承有序的上古文化发展谱序基本同步。在北辛文化(距今7300—6400年) —大汶口文化(距今6000—4000年) —龙山文化(距今4350—3950年)—岳石文化(距今3900—3500年)等遗址中,几乎都伴随有乐器被发现,音乐文明的薪火一路传承,直至点燃齐鲁礼乐文明的丛丛篝火。这也充分彰显出我们民族具有一脉相承的精神文化追求,在音乐文化特质、音乐文化脉络上显示出鲜明的同质性与一致性。

(三)先进性特征——音乐是人类文化中最富于创新性的艺术之一,而乐器的出现是音乐艺术高度发达的标志。山东新石器时期的大汶口文化、龙山文化等,立根东夷,融合华夏,逐渐形成了整个中华民族史前时代原始文化的核心部分。与之相伴,山东所出土的原始时期乐器,也反映出生活在这一地区的原始人类,已经超越了对自然物和自然声音的模仿,发展出相对复杂高级的音乐审美听觉,并可以进行抽象、概括、想象和创造。如潍坊姚官莊陶埙,所吹出的有组织而自成体系的乐音结构,即可归类于人类高级思维的样态(小三度音程形成)。这是原始崖画、远古崖书等任何其它遗迹中不曾包含的人类高级思维活动的历史信息,明显处于世界领先地位。中国历史上最早的陶鼓——出土于泰安大汶口遗址北辛文化地层,距今6470—6210年,显然是迄今所见中国乃至世界上年代最早的鼓。青铜时代的编钟编磬,也在全国同类乐器中名列前茅,不仅数量和质量高于全国其他地域,而且率先总结出先进的制作工艺和规格、程序,并在齐国官书《考工记》里做了透彻载述。

(四)开放性特征——山东出土的这些上古乐器,除笛柄杯似乎存在本地独特渊源外,其他都在全国各地尤其是黄河中上游文化遗址中多有发现。有些乐器在起源和发展过程中,与华夏等族群同类乐器带有明显的横向交流与互鉴迹象。如晋陕豫等地的陶埙、陶响器、骨簧等就与山东出土的同类器物带有明显的相似性。而山东的陶鼓却对这些地方的鼓类发展起着重要的推动作用。这与文献记载中五帝时代,中原地区炎帝、黄帝两族向东发展,与海岱地区东夷集团中的蚩尤部族发生碰撞,后来东夷集团中的少昊部族向西南发展到河南,而依附于少昊部族的颛顼氏族则向西北发展到河南新乡、鹤壁、濮阳一带等传说,也都是吻合的。这应该就是考古学上大汶口文化中后期与龙山文化西扩的历史反映。这充分彰显出在中华文明形成初期“满天星斗”背景下,音乐文化多元发生,最终走向“多元一体”这样一个发展意义。

(五)精神性特征——山东考古发现的这些古代乐器,从文化内涵上分析,很少是专用于娱乐的奏乐工具。商以前的都带有明显的祭祀祈神功能,或本身就是一件“神器”,如笛柄杯,很明显是将祭祀与音乐两种功用融为一器。至于青铜时代的大量钟磬“乐悬”,毋庸质疑,则更是带有明确的“礼乐”教化功能。而早期的“祈神”,与后期的“礼乐”又都是前后衔接,一脉相承的主流价值观的体现。这种表现在乐器身上的“精神性”特征,在思想层面则彰显为“礼乐”二元价值观和认识论,并在西周初年形成“制度化”呈现,山东各地尤其是鲁国,是其忠实的继承、守望者。表现在乐器乃至音乐身上的“精神性”特征,是中华民族留给世界的独特而珍贵的遗产,在整个人类文化史上也是稀有罕见的。

结语

齐鲁音乐文化作为中华礼乐文明的重要组成部分,其多种文化因素充分融合形成的文化传统,既彰显了地域文化特点,又因其孔子为代表的儒家思想内涵,而成为整个中华民族传统音乐文化的核心。它在历史上所形成的五大文化特征,充分显示出鲜明而独具特色的内在发展机制。其中,“多样性”是它的基本形态;“连续性”和“先进性”是它的两大发展能量;“开放性”使其具有了交流融合、包容互鉴的鲜活生命力;“精神性”则在自身核心文化认同的基础上,呈现出天地观、生命观、神灵观、价值观等思想体系内涵,标举为中华民族博大精深的“礼乐”二元认识论,最终形成为多元一体的全民族智慧结晶。

如何进一步弘扬和传承这笔优秀的文化遗产,使其惠及当代并传至后世,值得我们持续思考、关注和努力。当务之急是让文物活起来,尽快开展与历史学、音乐学、人类学等学科的综合研究,以跨学科、多部门的联合攻关,建立起科学的学术体系和话语体系,以期为进一步挖掘、阐发、弘扬和传承中华传统优秀文化做出更大贡献。

参考文献:

[1]温增源.山东音乐文物史[M].济南:齐鲁书社, 2021.

[2]李秀亮.话说齐鲁文化(上)[M].济南:泰山出版社,2021.

[3]常怀颖.殷墟随葬乐器补议[J].音乐研究,2018,(5).

[4]张龙海.临淄韶院村出土铭文石磬[J].管子学刊,1988,(3).

[5]郭沫若主编.中国史稿(第1册)[M].北京:人民出版社,1976.

[6]李纯一.中国上古出土乐器综论[M].北京:文物出版社,1996.

[7]朱晓芳.齐鲁金声 山东地区两周乐钟研究[M].上海:上海古籍出版社,2016.

(责任编辑:李鸿熙)

收稿日期:2023-09-01

作者简介:温增源,男,山东省文艺创作研究院研究员,研究方向:齐鲁传统音乐、音乐考古学。

doi:10.3969/j.issn.1002-2236.2024.01.003