基于ARCS动机模型的创作性戏剧教学设计应用

李雪婷 逯艳

摘 要:表演作为播音与主持艺术专业核心课程,在教学计划和人才培养体系中占据重要位置。鉴于目前学生表演基础差、缺乏专业教师团队、教学内容设计不合理、课程评价体系单一等教学痛点,基于ARCS动机模型教学设计思路,我们引入戏剧教育家张晓华的创作性戏剧和Viola Spolin的Theatre Games相结合的教学策略,进行教学方法创新。以理论讲授、热身环节、主题活动、延伸活动紧密结合的阶梯式设计,增添课堂“体验”“扮演”环节,让学生在体验中掌握知识精髓,建立自我概念,形成正确的价值观和认知态度。创新教学评价体系,在过程评价、学生互评中实现对学生个体成长的关注,意在通过教学改革,形成有效教学模式,为表演课程建设提供借鉴参考。

关键词:ARCS;创作性戏剧;Theatre Games

中图分类号:G712文献标识码:A文章编号:1002-2236(2024)01-0123-06

创作性戏剧于20世纪初兴起于欧美国家,是21世纪初逐渐在中国掀起一股热潮的应用戏剧形式。创作性戏剧的本质根植于戏剧艺术,是戏剧教学体系中最常采用的初步阶段式方法应用。它不以表演为目的,将戏剧从舞台表演中分离出来[1],以戏剧或剧场技巧作为方法开展教育与教学活动[2]。它以戏剧或剧场技巧,建立群体参与的互动关系,引导学生发挥创造力与相互合作精神,增强其学习意愿,力求取得更好的教学效果。[3]这一方法应用使戏剧成为一种辅助教学的手段融入课堂教学活动之中。[4]因此,创作性戏剧在本文中将定義为以教育为目的,以戏剧或戏剧技巧应用于课堂教学的独立活动课程,是学校非表演专业戏剧教育模式最常采用的教学方法。通过学生的想象力和意愿进行表演,培养学生的创造力、想象力、表达能力、沟通能力等,是一种更深层次的完美人格培育。

目前,创作性戏剧已被广泛应用于幼儿园、中小学及高中课堂教学。2001年张金梅在南京开展幼儿园戏剧综合活动研究[5],2007年马利文和赵小刚在北京师范大学初中部开设教育戏剧活动课程[6],2009年黄爱华以杭州外国语学校为对象开展戏剧教育[7],2017年李婴宁带领高中老师开设戏剧综合实践创新课程[8],课程设计与实施均运用创作性戏剧的教育理念与方法,充分说明创作性戏剧适用于所有年龄层,对不同年龄层的教育领域皆有其对应借鉴价值。

一、ARCS动机模型理论

美国心理学教授约翰·M·凯勒曾在“Motivational Design of Instruction”中提出可应用于教学设计的ARCS动机模型。

该模型包含注意(Attention)、切身性(Relevance)、自信心(Confidence)和满足感(Satisfaction)四个影响学习动机的基本要素。围绕这四个基本要素进行教学设计,可以激发学生在课堂学习中的动机。[9]“注意”是指教学设计中应利用个体感知觉增添趣味性较强的教学活动吸引学生课堂注意力,产生学习动机;“切身性”则是通过了解学生需求,使教学内容与学生知识背景及生活经验进行关联,引发学生的学习关注与兴趣;“自信心”是通过教学过程让学生在学习中产生自我效能感,将所学知识应用于实践则可增强自信心;“满足感”则是通过教学中公平公正的积极评价与鼓励性反馈,使学生获得满足,感受学习价值。借助ARCS动机模型四大要素展开教学设计,可提高学生学习动机,并使其获得课堂中的积极体验。

ARCS动机模型理论建立的目的是为了找到应用于动机策略创造、激发和维持学生学习动机的方法[10],为教学设计和教学改革提供理论基础,同时将四个要素有机结合融入教学设计过程,为学生创造良好学习环境,提升其课堂学习的积极性。作为激发与维持学生学习动机的模型,其旨在将动机原理渗透于教学设计的过程始终。[11]通过ARCS动机模型激发维持学生学习动机,提高教学效率,保证教学质量,完成教学任务,使其成为高校教学模式改革的抓手。[12]

二、播音专业表演课程教学存在的主要问题

《表演基础实验》是播音与主持艺术专业核心课程,它是旨在提高主持人的临场应变及舞台适应能力,锻炼其真实感、节奏感、形象感,而打造的有针对性的专业教学体系构成。通过教学环节的灵活设计,加强想象力和注意力的训练,专业教师可以提升主持人在舞台上的松弛度与控制力以及对作品上的感受力、适应力、思考力和表现力。课程开设目的不是为了培养演员,而是为了让学生通过表演训练掌握编、创、播、导并应用于新媒体工作的技巧。对于播音主持专业来说,学科属性及培养目标均应体现出课程的必要性与重要性。由于表演课程自身特性等多方面原因,课程教学面临诸多问题,导致学生学习积极性不高,制约学生个人发展,学生课堂反馈与教师掌控课堂信息不对等等问题,教学内容设计与教学策略往往有待完善与提升。

(一)理论与实践的脱节

理论知识的学习是表演课程学习的基础,目前播音与主持艺术专业表演课程,大多以纯理论授课为主,课程内容主要集中于文学欣赏、戏剧鉴赏和理论研究方面,学生未能真正触及戏剧舞台表演艺术。少数开展戏剧实践课程的学校,多以建立学生戏剧社团、举办校园戏剧节、开展校园戏剧展演为主要手段,以最终舞台呈现为教学目标,这种以目标为导向的课堂练习,属于校园戏剧活动,而非戏剧教学。表演练习生动有趣且操作性强,任何理论都可以变为可训练的元素。因此,如何破解理论与实践脱节的困境,探索理论授课与课堂实践融合的可能,实现能懂、能演、能创作的教学目标,是其难点之一。

(二)教学内容设计不合理

目前,高校本科阶段播音与主持艺术专业中的表演课程实践,多以经典戏剧片段排演为教学内容,以完成一场汇报演出为教学目的。为了达成舞台呈现目标,学生拿着剧本生硬地背台词、走调度,不断地反复排练,才能保证演出顺利进行。有的学校甚至将表演专业人才培养方案直接搬入播音专业课程中,但多数学生并不具备表演基础,只能按照生硬的方式反复练习,最终勉强达到演出要求。这种做法忽略了戏剧作为一种教学手段的优势,忽视了开展表演课程的真正价值与意义。因此,如何设计层层递进式教学内容,由易入难,逐步提高学生戏剧素养与表演技巧,是其难点之二。

(三)评价体系单一僵化

表演课程的评价指标主要包含过程性考核与期末考核两种形式,它缺乏对于学生戏剧素养能力提高的细化分析,影响教师对每一位学生真实情况的把握。因此,如何设计定性与定量相结合的教学评价体系,实现对学生全面、科学、系统的评价,是其难点之三。

针对表演课程教学模式存在的缺陷,我们可以Spolin剧场游戏为抓手,对播音专业表演课程进行再设计,通过创作性戏剧帮助学生理解和掌握戏剧理论的概念和原理,实现提升其戏剧表演能力的目标。借助ARCS动机学习理论,从教学评价、课程资源建设等角度进行创新性尝试,充分调动学生的学习积极性和主动性,亦能够实现师生之间真实有效的互动反馈,从而激发学生学习动机,强化表演课程在播音与主持艺术专业中的育人目标与育人价值。

三、ARCS动机模型在创作性戏剧教学活动中的设计应用

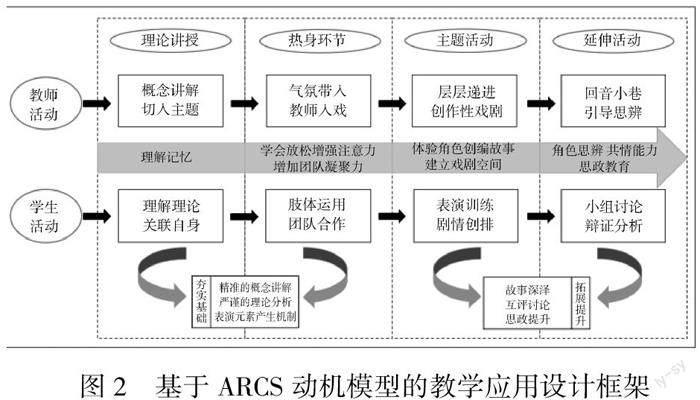

ARCS动机模型关注如何通过教学设计调动学生的学习动机,包含注意、切身性、自信心和满足感四个维度(图1)。激发并维持学生的学习动机,是课程能够顺利进行的关键因素之一。ARCS动机模型内涵契合创作性戏剧教育原则,以其为理论依据,优化表演课程设计,将教学内容与学习者知识背景及生活经验进行关联,能够引发学生关注并提升学习信心,强化其在戏剧体验过程中产生的满足感,它同时可使学习者持续产生主动参与创新、投入实践的内在驱动力,亦能确保课程顺利进行,并观照学习者的未来。[13]

(一)游戏导入,增添戏剧情境体验,提升学习注意力

課堂教学吸引学生的注意力,是激发学生学习动机的第一步。ARCS动机模型提出六种提升“注意”的策略,其中三种策略可以应用于创作性戏剧教学活动。

1. 具体性策略提出,引导学生开始学习行为,其可利用学生个体感知觉,增添感官刺激,唤醒知觉。初期的创作性戏剧练习,可由人类感知的“五觉”开始,即视觉、听觉、嗅觉、味觉与触觉。这种将感知记忆与即兴发展赋予环境结合的专注练习,可引起初学者学习兴趣,培养学生对环境延续性的注意力,重建学生的专注能力。

2. 幽默策略提出,增加趣味较强的教学活动或增强教学的互动性。[14]创作性戏剧教育理念由教师或领导者以一般最熟悉的身体动作、韵律、团体游戏等活动,将学习者的内心与外在世界结合起来,让其自在而有趣味的学习。[15]创作性戏剧中的初阶练习主要由表演者通过身体姿态表情传达出思想、感觉、情绪与故事内容。在传达意念层面,它需要结合学生个人的想象与认知。创作性戏剧初阶练习具有简易与灵活性较强等特点,有利于教师快速进入教学状态,了解教学情况,能够使教学气氛、学习的情绪与进度易于掌握,并增进良好的课堂互动关系。[16]

3. 参与策略提出,为学生提供游戏、Role-Play等教学活动,给予学生参与课程机会,增强课程体验感。[17]在创作性戏剧活动中,Spolin剧场游戏的引入,便可激发学生的学习动机。其目的在于去除学生自外界带来的干扰因素,以吸引他们的兴趣,找寻适应表演的状态。[18](P28)因为游戏能够提供师生易于交流的稳定框架,将真实的情境带入课堂,将知识穿插于其中。游戏的功能便是放松学生的心态,使他们达到舒缓情绪、建立相互关系、获得愉快体验,并增进学生知觉上的唤醒,在知觉上引起他们的注意,使其能以最饱满的精神面貌开启知识的学习。Spolin认为热身环节对表演十分重要。[19](P6)教师可通过剧场游戏开展热身环节,使学生保持良好注意力。Spolin的剧场游戏可以为学生提供轻松快乐的学习环境。通过热身环节学生渐渐卸下心防,彼此界线越渐消弭,气氛往往从一开始的紧张、拘谨,直到每个人将自己真实、放松的一面展现出来。学生在游戏中创造性地使用自己的身体和声音,摆脱日常生活中的习惯性束缚与紧张。[20](P85)热身环节使学生的团体动力变得更加紧密,让同学们彼此了解、接触到对方平时不曾表现出的一面,积极投入戏剧活动并享受其中。将良好的热身环节作为引导,能够缓解学生的紧张情绪,使其可以自然地进入表演情境,更好地融入下一阶段的创作性戏剧活动。[21](P45)

(二)明确目的,遵照学生认知规律,提升学习关联性

ARCS 动机模型中有关“切身性”的提升策略,可以总结为两方面:明确学习目的,深入了解学生需求,将教学内容与学生学习需求相匹配,指出学习内容现有的直观价值,激发学生内在的学习动机;遵照学生认知规律,建立学生认知与教学内容的关联,使学生在学习中体验自身与所学知识的关联性。

明确学习目的,体现学习内容现有直观价值,需要依据播音专业的学科属性,确立教学目标。其主要从知识目标、能力目标、价值目标三个方面进行设定。

1. 知识目标:使学生掌握戏剧理论知识及表演元素训练技巧,了解戏剧表演的创作理念、创作者素养、体验与体现、舞台行动等综合技能。

2. 能力目标:培养学生的观察力、反应力、表现力,使学生完整把握播音专业的学科体系特质,突破台前幕后限制,成为“采、编、控、播”一体的全能型主持人,从而提高未来从事新媒体工作的能力。

3. 价值目标:以社会主义核心价值观为引领,以新闻传播人员职业道德为着力点,将价值引领与知识传授有机融合,培养有立场、遵法纪、正三观的新时代应用型人才。

遵照认知规律,将所学知识同知识背景与个人需求联系起来,建立学生与学习内容的相关性。通过张晓华创作性戏剧框架和Spolin剧场游戏体系,我们可将教学内容分成理论讲授、热身环节、主题活动、延伸活动四个模块(图2)。

1. 理论讲授:以科学的概念解读,完备的过程推导和详细的思路分析为主,结合图片与案例,吸引学生注意力,加深学生对表演基础知识的理解和记忆。

2. 热身环节:即兴游戏式预备活动。通过剧场游戏将气氛带入,集中学生的注意力,提升其参与欲、兴奋感、自信心,为戏剧活动中的紧张氛围做铺垫,并锻炼学生的肢体运用能力和反应力。熟悉团队伙伴的名字,了解团队合作重要性,有利于班级建设,建立围圈的整体意识,为之后“合作”进行铺垫。

3. 主题活动:学生入戏,丰富体验角色;情景重现,体验角色情感;思路追踪,延展角色思维;创编故事,激发角色想象;建立戏剧空间,展开小组合作表演,让学生在角色创演中培养自信心、获得满足感。

4. 延伸活动:回音小巷,引导学生自评、互评,引发角色思辨。培养学生辩证分析问题的能力和共情的能力。鼓励学生在演、辩、创的过程中讲好中国故事、实现课程思政、传承中国文化。

(三)杜绝权威,提供安全创作环境,建立学习自信心

自信是产生学习动机并达成学习目标的重要条件。ARCS 动机模型“自信”的提升策略包含两方面:一是为学习者提供安全的创作环境,帮助学生建立自信,发挥互助合作精神,将所学知识应用于相关实践。二是为学习者树立成功榜样,杜绝教师权威。

张晓华在创作性戏剧教学中提出:创作性戏剧活动具有开放性与包容性,没有唯一的答案。教师是课堂的激励者、协助者,应鼓励学生在创作性戏剧中尽情发挥,减少干预,对每一位学生自由表达与表现都应正面评价与引导。不适当的批评或赞扬,只会造成不良结果,使学生在课堂中畏手畏脚,裹足不前,只敢于在已知的领域中活动。因此,在戏剧课堂中,只能有“YES”的肯定评价,没有“NO”的否定性评价。[22]所以,表演课程设计与实施中,教师要多以角色身份去鼓励学习者,推动情节的发展。当学生遭遇难题与障碍或集中专注于某一焦点时,教师应以“旁述指导”(side coaching)的技巧,实时协助学生面对挑战,增加信心与力量。[23](P70)教师要为学生提供安全的创作环境,消除自我评判的戏剧创作障碍,成为隐藏的策划者与学习者的好伙伴。

Spolin在戏剧教学中提出:“杜绝权威”和“平等的团队”。Spolin认为权威主义不仅是戏剧创作的最大敌人,同时还会培养学生的依赖情绪。作为教师或游戏的引导者,对于学生的赞成与反对一定要慎用。[24]在戏剧课程的设计与实施过程中,教师要想成功运用创作性戏剧从事教学活动,必须改变身份,避免权威性的点评与批评。教师应不断通过温馨的表情与动作去激励和欣赏学习者。在剧场游戏中,老师是团队的一部分,是其他游戏者的搭档。Spolin建议老师同学生一起做游戏,以丰富的课堂实践活动和互动方式提升学生的自信度,在游戏中巧妙地引导学生达到目的。[25]

(四)改革考核方式,确立多元化评价体系,提升学习满足感

为了强化学生的满足感,教学中教师应对学生课堂表现予以鼓励性的反馈。当学生获得公正积极评价并发现所学知识与技能的应用价值时,可以直接影响其成就感与满意度,并维持学生学习动机。[26]教学评量则是对教师的教学情况与学生的学习效果进行价值研究的过程,评量重心应在于群体目标上,避免批评个人的缺点或表现。课程应制定公平、公正的多元化评价体系,强化过程性考核,以有效提高学生学习的内在驱动力。对取得进步的学生给予公开肯定,让学生得到关注与重视。表演课程则以学生在课堂中的实际创作表现进行评量。

1. 诊断性评价。通过张晓华创作性戏剧评价量表对学生进行开课前和开课后的戏剧能力指标测评,主要从六个评价维度实施。“学习过程中的行为、肢体与声音的表达、感官认知与活动表现、创作性表征、团队协作能力与价值观的建立”共计43个学习指标进行量化评价对比分析,判断学生学习效果。教师依据评价量表测评分数进行教学内容的持续改进与优化。

2. 形成性评价。通过课堂观察法和参与情况及时评价学生的课堂表现。以教师为主体的评价,包含学生课堂参与度、教学过程质性记录、行为学观察法的评价反馈组合系统。以学生为主体的评价,包含教学过程中以创作小组之间互评的形式,对自身或对同伴的表现,做出合理评价与建设构想。学生要听取他人的经验与教师的观感,并答复各项询问,从而发挥其参与评价的主体性。

3. 总结性评价。采用定性研究方法对量化研究结果予以补充。通过戏剧课程访谈、学生创作心得体会,并结合诊断性评价以及形成性评价的结果,给予学生定性和定量的综合评价。对学生在课堂中的表现做出多样、准确的反馈,更好地促进师生之间的交流,提高学生课堂学习兴趣,帮助学生了解自身优劣势,以此督促学生不断进行总结与反思,确保表演课程的实施效果与时效性。

结语

ARCS动机模型为创作性戏剧在教学中的应用体验提供了良好土壤,为播音与主持艺术专业学生的表演课程设计提供可操作性方法。在教学设计中,教师应以学生为中心,增添剧场游戏环节,激发学生对将要实施的课程内容的好奇心,唤起其兴趣,为学生塑造自信真实且贴近现实生活体验的戏剧情境,而这将有助于其主动思考和课堂的有效演练,帮助其建立表演信念,并进行戏剧创作。提高学生课堂参与度,促进表演课堂的教与学、理论与实践的有机融合,将使每一位学生都可参与到课堂戏剧活动中,并能进一步做较长深入或更为密集的课程训练。

参考文献:

[1][3][15][16][22]张晓华. 创作性戏剧教学发展与应用[J]. 幼儿100(教师版), 2016,(9).

[2]马利文. 专题:教育戏剧的理论与实践[J]. 教育学报, 2014,10(1).

[4]贾红分. 论“创作性戏剧”对高校戏剧教学实践及人才培养的启示[J]. 当代戏剧,2019,(3).

[5]张金梅. 论儿童戏剧教育的组织形式[J]. 幼兒教育,2011,(Z1).

[6]马利文, 赵小刚. 初中开设教育戏剧活动课程初探[J]. 中小学心理健康教育, 2007,(17).

[7]黄爱华. 学校戏剧教育基本理念及实践构想[J]. 中国教育学刊, 2009,(12).

[8]李婴宁. 唤起学生的好奇心、求知欲、想象力和创造力[J]. 上海教育, 2017,(13).

[9]刘爽,郑燕林,阮士桂. ARCS模型视角下微课程的设计研究[J]. 中国电化教育, 2015,(2).

[10]Keller J.M. Development and use of the ARCS model of instructional design[J]. Journal of Instructional Development,1987,10(3).

[11][13][14][17]史册. 智慧学习环境下教育戏剧课程对师范生教师专业素质提升的实证研究[D]. 长春:东北师范大学,2020.

[12]郑军, 张琦雪. 新冠疫情期间高校教学模式改革的课堂设计——基于ARCS动机模型[J]. 锦州医科大学学报(社会科学版),2021,19(6).

[18][19]Spolin V. Theater games for the classroom: A teacher's handbook [M]. Chicago : Northwestern University Press, 1986.

[20][美]玛农·范·德·沃特,[美]玛丽·麦卡沃伊,[美]克里斯廷·亨特. 戏剧教育:方法与实践[M]. 凌建娥译. 北京:外语教学与研究出版社, 2021.

[21][23]张晓华. 创作性戏剧教学原理与实作[M]. 上海:上海书店出版社, 2011.

[24][25]Spolin V, Sills P. Improvisation for the Theater[J]. Film Quarterly,1999,(2).

[26]郭云. “國际贸易”课程的教学设计模式探索与教学实践[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2023,(1).

(责任编辑:叶 凯)

收稿日期:2023-12-13

作者简介:李雪婷,女,山东青年政治学院文化传播学院讲师,研究方向:戏剧教育与文化创作。

逯 艳,女,博士,山东青年政治学院文化传播学院副教授,研究方向:中国现当代文学与文化遗产。

项目来源:本文系山东青年政治学院教学改革研究项目“创作性戏剧活动在教学中的创新应用——以播音与主持艺术专业表演课程为例”(JGYB202124)、山东省艺术科学重点课题“线性文化遗产保护视域下胶济铁路沿线‘博物馆戏剧创作实践研究”(L2023Q04190012)、济南市哲学社会科学课题“胶济铁路沿线博物馆红色文化遗产活化传承模式研究”(JNSK23C106)的阶段性成果。

doi:10.3969/j.issn.1002-2236.2024.01.019