从出土文物看广西地区摩羯艺术的演变与发展

摘要:摩羯纹是中国传统纹样重要的组成部分,广西地区作为古代岭南的重要组成部分,其摩羯艺术发展具有独特价值。文章介绍了摩羯纹的来源与发展,论述了中原宗教文化对岭南地区的影响,考察了广西地区各类文物中的摩羯图像和造型,分析了广西地区摩羯艺术的文化内涵。

关键词:摩羯纹;摩羯艺术;佛教文化;中和窑

摩羯纹是中国传统纹样中重要的组成部分,它融汇了中国本土文化与印度佛教文化。摩羯纹最初产生于古印度,随着佛教的传入而融入中原文化,经过漫长的演变,逐渐中国化,成为中华民族宝贵的文化遗产。广西地区地处我国东南,是古代岭南地区重要的组成部分,中原的宗教文化对岭南地区产生了深远的影响。大量的中原风格艺术通过海上丝绸之路传入岭南地区。因此,岭南地区的传统艺术中保留了许多中原宗教文化的印记。本文拟通过考察广西地区出土的金银器、瓷器、纺织品中的摩羯纹样,探讨广西地区摩羯艺术的地域特色。

一、摩羯纹的来源与发展

(一)来源于印度

摩羯纹最初起源于印度的神话传说,是印度教信仰中海洋之神瓦鲁纳的坐骑,在梵语中被称为“Makara”,意为“海中之王”。在古印度的传说中,摩羯性情残暴,经常破坏水运和伤害人民,公元前4世纪,印度河流域的印章、洛玛斯里希的浮雕上就已经出现了鳄鱼头部与鱼身的摩羯造型,这一最初的摩羯形象极有可能是根据当时生活在印度河流域的凶猛鳄鱼来塑造的[1]。随着佛教文化的传入,摩羯逐渐融入佛教护法体系,被赋予了“警醒众生、除恶扬善”的内涵,成为佛教文化的一种图腾。公元前2世纪开始,印度的摩羯图像发生变化,从鳄鱼头部逐渐向鱼头形态发展,到了笈多王朝时期,摩羯的面部特征基本定型,细长上翘的鼻子(类似象鼻)、大张的嘴巴、锋利尖锐的獠牙、布满鳞片的身躯等,完全脱离了最初鳄鱼的模样。这一时期印度的佛塔装饰中大量采用了摩羯图像,显示出印度本土文化已经完全吸收了这一外来装饰元素。也正是在此期间,佛教经丝绸之路进入中国,作为佛教视觉装饰不可或缺的组成部分,大量印度风格的摩羯图像也传入了中原地区。

(二)外来文化的汉化

摩羯纹作为一种起源于印度的外来文化元素,在传入中国后,经历了一个逐步本土化的过程,最终被中国传统文化所吸收。后秦时传入、由鸠摩罗什翻译的印度大乘佛教经典《大智度论》曰:“昔有五百估客,下海采宝,值摩伽罗鱼王开口……见三日出,白山罗列……一是实日,两日是鱼眼,白山是鱼齿。”东晋传入的《华严经》曰:“譬如有人善入大海而不没溺,摩伽罗鱼所不能害。”所谓“摩迦罗”即摩羯,它的原始形态为兽头长鼻利齿、凶猛可怖,这与其在印度神话传说中的形象一致,两部经典的汉译本是对该时期摩羯形象的精准刻画。一般认为,从魏晋时期起,摩羯的意象就已经开始在中国绘画和雕塑艺术中出现,如曹植《洛神赋》“腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝”中的“文鱼”,有学者指出顾恺之在《洛神赋图》中所绘的鱼身带翼的形象就是摩羯[2]。

随着佛教广泛传播和本土化,两种包含摩羯图案的佛教图像在中国广泛流传,一是佛像背屏上的“六拏具”装饰,摩羯作为其中要素之一,见于隋代莫高窟弥勒佛像;一是佛教护法“天龙八部”图像,摩羯为其中的天龙部众。与此同时,这一外来元素的寓意也开始发生转变,从印度神话中震慑信众的严肃形象向中国式的“镇邪祈福”转换。隋唐时期,大量应用于金银器、陶瓷等世俗用品上的摩羯图像,吸收了中国本土文化的龙和鱼元素,使原本的印度摩羯形象发生重大变化。五代至辽宋时期,各类工艺品上的龙头鱼身摩羯造型应用极为繁盛,辽代不仅在陶瓷上,更在铜镜、玉器等上大量运用摩羯纹饰,在继承汉族文化的同时,也吸收了某些印度佛教文化因素[3]。从魏晋至宋,印度摩羯图像由外来形态汉化到本土形态,最终完全融入中国的传统纹饰系统,成为一种中国式装饰语汇,直到明清时期才逐渐被更具本土特色的纹饰所逐渐取代。

(三)佛教文化对岭南的影响

关于岭南地区佛教文化的影响因素,历来有海上和陆上两种。《汉书》载,早在西汉武帝时期岭南等地就在印度洋开辟了“海上丝绸之路”,由汉之徐闻郡(今广东徐闻)、合浦郡(今广西合浦)海航,可经越南东岸,过孟加拉湾,抵“已程不”国(锡兰)、“黄支”国(印度东岸),尽管前后时间跨度不到百年,仍或许可以推测佛教在中原地区佛教文化盛行前,就已经开始对两汉时的岭南地区产生影响。魏晋南北朝时期,随着佛教在中原的兴盛发展,岭南地区位于南朝政权领域内,也建立了许多佛教寺院。南朝宋文帝元嘉元年(424年),文帝延请印度高僧求那跋摩至宋地传教,求那跋摩时在阇婆国(今爪哇岛与苏门答腊),被商人竺难提舶经海路至广州送抵。此后,经由海路往来弘法的本土僧人和印度僧多以岭南地区为交通路线,唐代不空僧人受官方之命作为使节访天竺,仍在广州等待季风停息,经由商船向西。自魏晋南北朝以来,中原僧侣频繁南下弘法,如东晋著名高僧单道开、武当沙门慧严等,也推动了佛教视觉文化的南传。至宋代,广西地区的佛教文化发展进入鼎盛期,北人南迁频繁,本地高僧辈出(如高僧契嵩、楚圆等),使广西地区在宋时成为岭南佛教文化的中心,也反映了佛教在中国本土进一步世俗化的趋势[4]。

二、廣西地区摩羯类型

(一)金银器

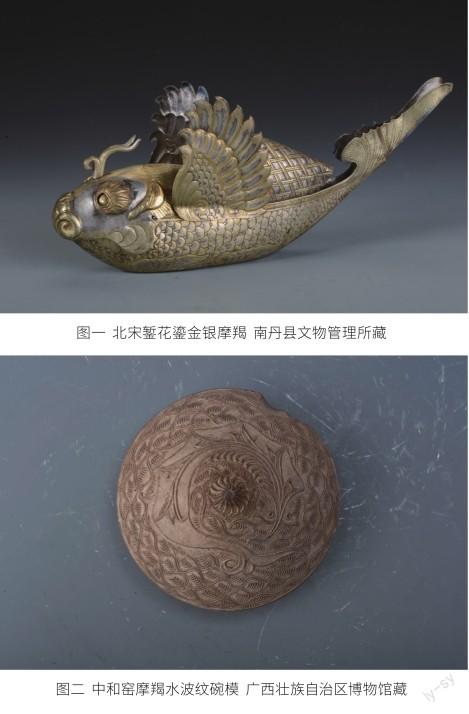

广西地区金银器中的摩羯纹例证不多,较有代表性的如南丹县文物管理所收藏的一件北宋錾花鎏金银摩羯(图一)。这件摩羯形器于1991年出土于广西南丹县拉要屯虎形山古墓,高14.8厘米,长34厘米,宽9.2厘米,采用锤揲铆焊工艺制成,表面饰以阴刻线描花纹。其造型为典型的摩羯形象,鼻部微卷,双目圆睁,独角凸起,双翼高高翘起,背部呈船篷状隆起。摩羯头部较大,占据了器物的一端,鼻子略微上卷,两眼圆睁,口部紧闭。头顶有一只向后弯曲的角,犄角后侧饰以锤击花纹,翅膀层叠张开。鱼身较长,呈流线形,背部被塑造为船篷的形态。鱼尾部分叉形分化,尾鳍层层排列,尾端微微上翘。鱼身两侧饰以阴刻的鱼鳞纹。整件器物以银质为底,表面饰以复杂的捶击花纹,并在局部点缀以金色,金银对比强烈,银光灿烂夺目。这件器物保留了一定印度风格的摩羯形象,“龙鱼”特征极为鲜明(但主要偏向“鱼”),背部的“船篷”也具有明显的中国化风格。

(二)瓷器

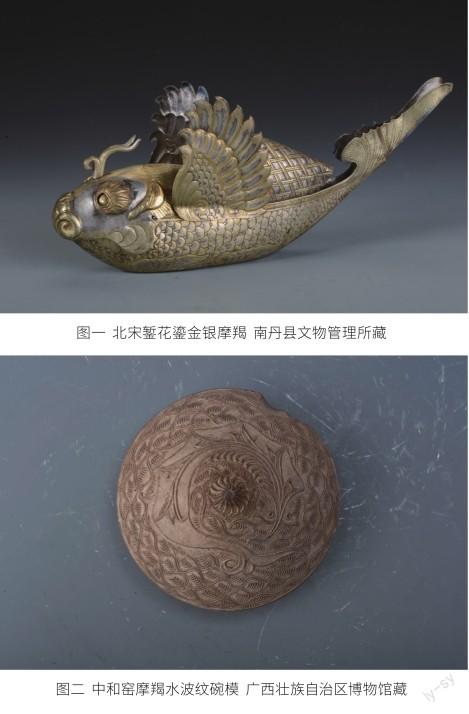

中和窑位于广西壮族自治区藤县,是宋代著名的民间烧造瓷器的窑场。中和窑的烧造时期大致始于北宋后期,经历了全盛时期的南宋,一直延续到元代,其产品主要用于外销。已经发掘的中和窑遗址包含了一个面积约为1200平方米的瓷窑和一个长约160米的瓷器烧造区,出土了大量的成品、残件以及模具和窑具,出土器物中有较多应用印花技术的案例,摩羯纹是其中常见的纹样之一。广西壮族自治区博物馆收藏有两件中和窑摩羯纹瓷器,一件是中和窑摩羯水波纹碗模(图二),一件是与之对应的中和窑青印花摩羯水波纹瓷碗(图三)。碗模高6.4厘米,呈蘑菇状,下部为圆柱状实心柄,可作为握持部分。印面凸起以便压印,浮雕有一条形态传神的摩羯鱼,其细长上翘的鼻子、圆凸的眼睛清晰可见,碗沿泛开连绵有序的水波纹样式。与之对应的青白釉印花碗为敞口、斜壁、小圈足的青白釉碗,通高4.1厘米,口径13厘米。碗心印一朵菊花,内壁有重复印制的摩羯和水波纹样。与中原产地不同,这些外销式的中和窑瓷器更注重通俗的装饰效果。摩羯纹与水波纹的契合,形成视觉连贯的图案,提升了器物的装饰性,使中和窑的摩羯瓷呈现独特的地域艺术特征。

(三)纺织品

广西地区的纺织品也体现了独特的摩羯艺术形式,摩羯不仅作为一个装饰元素,也作为一种祥瑞图案,被应用于瑶族的重要庆典活动,与民族的信仰习俗结合。以广西富川县瑶族征集的这件绣有龙头鱼尾图案的方形围帏为例(图四),长和宽均为88厘米,重325克,是一件黑布底绣红布面的方形挂帘,图案为龙头鱼尾的“鱼龙纹”形态。龙头位于左上方,形态传神,两眼圆睁,鼻子细长,细节十足,右下方延伸出长长的鱼身,呈流线型,鱼鳞和鱼鳍通过针脚精细描绘,鱼尾向上翘起。广西瑶族地区的龙头鱼尾纹样吸收了中国龙和印度摩羯的元素,代表了瑶族民间艺术的文化继承。

三、摩羯艺术的文化内涵

(一)地域性的特色

岭南地区的摩羯艺术在承继中原传统的基础上,形成了独特的地域特征,这一点通过观察“鱼龙”的发展历程可以看出。“鱼龙”兴起于北宋中期,是龙与鱼形态的融合,含有通过科举改变命运的文化寓意,也标志着摩羯原有形态的衰退。在岭南地区,“鱼龙”得到持续应用和发展。北宋中期之后,中原地区民窑如磁州窑、耀州窑、景德镇窑等,开始大量使用“鱼龙”纹饰的瓷器。这些瓷器的共同点是,器物前半部为传统的中国龙形象,后半部则变化为鱼尾,有些器物的鱼龙纹内还添加了婴儿图案,寓意科举高中及后代繁荣。从宋代以后岭南的摩羯器物演变来看,岭南的“摩羯”形象有以下几点地域特征:多保留鱼尾的原始特征,未完全龙化;线条简括流畅,注重通俗装饰性;造型古朴稚拙,明清以后多有岭南地区少数民族工艺风格;景物描绘吸收了岭南山水特色,多用青花及艳丽釉彩;尺寸小,以日用物为主。

(二)岭南地区与东南亚的探讨

从出土文物来看,广西地区的摩羯艺术与东南亚国家有密切的联系。这主要体现在民窑烧造的外销瓷器上。宋代,随着海外贸易的繁荣,大量陶瓷通过广州等港口输出东南亚地区。广西作为主要瓷器产地之一,其民间窑场也参与了这一外销活动。如广西藤县的中和窑,其出土的印花模具和烧造工艺都表明生产了大量外销式的摩羯纹瓷器。这些产品很可能通过珠江水系运抵广州,再销往东南亚各国。宋代文献中也有记载,当时中国与东南亚国家如占城(今越南)、真腊(今柬埔寨)等有频繁的贸易往来,瓷器就是主要贸易商品之一[5]。不仅广州,广西廉州等地的港口也参与了这些贸易。中和窑等岭南窑场可借助方便的水路运输条件,将产品销往东南亚,一些学者通过考察东南亚遗存的宋代瓷器,认为其中不少应该来自华南地区的民间窑场,这也间接提供了岭南民窑产品远销东南亚的可能性。

四、结语

广西地区作为古代岭南的重要组成部分,其摩羯艺术承继了中原的风格传统,又形成了独特的地域特色。从目前发现的文物来看,不管是金银器、陶瓷还是纺织品,广西的摩羯图像既保留了印度和中原风格的特征,也吸收了岭南的文化元素。中原文化通过佛教和贸易向岭南持续传播,与本土文化相互影响、融合。岭南的摩羯艺术既传承了印度和中原的文化内涵,又在形态、寓意上发生了变化,代表了一个外来艺术语汇向本土艺术语汇转化的过程。

作者簡介

付珍,女,汉族,广西人,馆员,研究方向为瓷器、文物库房科学管理及文物保护。

参考文献

[1]粟绍巍,张晶.中印摩羯纹源流考辨[J].美术大观,2021(12):118-124.

[2]徐强.魏晋南北朝广东佛教的传播与分布[D].广州:暨南大学,2009.

[3]常樱.摩羯纹在中国的传播与兴衰[J].中国国家博物馆馆刊,2020(3):126-135.

[4]周仁琴.广西宋代佛教遗存研究[D].桂林:广西师范大学,2020.

[5]廖国一,铁元神.梧州元丰钱监与藤县中和窑外销瓷的关系[J].区域金融研究,2017(4):87-90.