中国千年非遗

宋宗瑞

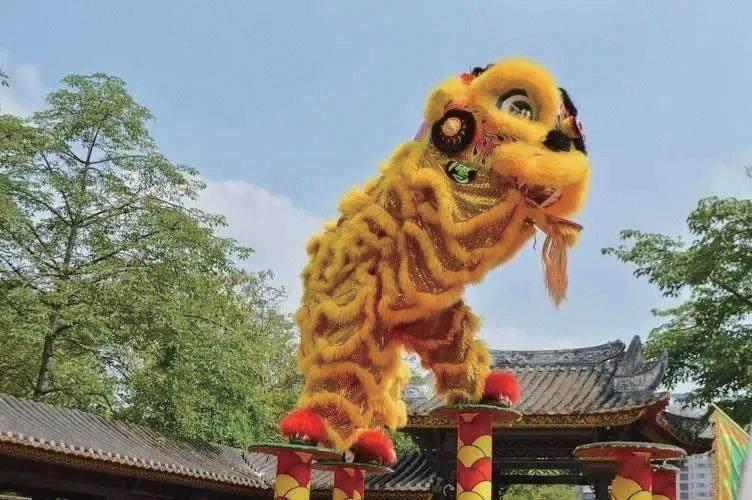

舞狮是中国优秀的民间艺术,古时又称为“太平乐”。舞狮有南北之分,南狮又称“醒狮”。舞狮被认为是驱邪避害的吉祥瑞物,每逢节庆或有重大活动必有舞狮助兴,长盛不衰,历代相传。

狮是由彩布条制作而成的,每头狮一般由两个人合作表演,一人舞头,一人舞尾。在锣鼓音乐的伴奏下,表演者扮成狗或者其他瑞兽(如貔貅、狮子)的样子,做出各种形态动作,以图喜庆与吉祥。在表演过程中,舞狮者要以各种招式来表现南派武功,非常富有阳刚之气。

北狮

北狮的造型酷似真狮,狮头较为简单,全身披金黄色毛。舞狮者的裤子、鞋都会披上毛,未舞时看起来已经是惟妙惟肖的狮子。狮头上有红结者为雄狮,有绿结者为雌狮。北狮动作表现灵活,与南狮着重威猛不同。舞动则是以扑、跌、翻、滚、跳跃、擦痒等动作为主。

北狮一般是雌雄成对出现,由装扮成武士的主人前领。有时一对北狮会配一对小北狮,小狮戏弄大狮,大狮弄儿为乐,尽显天伦。北狮表演较为接近杂耍。在配乐方面,以京钹、京锣、京鼓为主。

北狮的舞姿,主要体现在表演的善良与灵巧上。翻滚跳跃,首尾相引合,步法整齐合一,加上京钹、京锣、京鼓等音乐节拍,按乐声起舞,引者舞持球翻腾滚动,表现武士的雄姿,徐徐持球,引狮起舞。

而舞狮头者除跟随持球武士的各种动作而配合演出各种舞姿外,还必须给舞狮尾者以充分默契,而舞狮尾者亦必须留意狮头动向,头动则尾亦动,头定则尾亦定,跳跃翻滚,紧密跟随,能使头尾舞姿协调,融成一体,方为上乘舞技。

南狮

南狮又称“醒狮”,以广东等地的醒狮最具代表性,分为文狮、武狮和少狮三大类。

醒狮是融武术、舞蹈、音乐等为一体的汉族民俗文化,由唐代宫廷狮子舞脱胎而来。五代十国之后,随着中原移民的南迁,舞狮文化传入岭南地区。明代时期,醒狮出现在广东南海县(今广东省佛山市南海区)。

醒狮原名为“瑞狮”,意为吉祥如意,直到鸦片战争的战火蔓延到南方,因为“瑞”字方言谐音“睡”,具有民族忧患感的佛山人便将其改为“醒狮”,寓意“醒狮醒国魂,击鼓振精神”。从此,“有华人之处,必有醒狮”,这成了“扬民族之威、立中国之魂”的重要仪式。南狮头上扎有一只角,威猛粗犷,讲究神似,鼓乐激昂,令人警醒。

南狮造型较为威猛,舞动时注重马步。南狮主要是靠舞者的动作表现出威猛的狮子形态,一般只会二人舞一头。狮头以戏曲面谱做鉴,色彩艳丽,制造考究;眼帘、嘴都可动。

南狮的舞动造型很多,有起势、常态、奋起、疑进、抓痒、迎宝、施礼、惊跃、审视、酣睡、出洞、发威、过山、上楼台等;舞者通过不同的马步,配合狮头动作,把各种造型抽象地表现出来。故此南狮讲究的是意在和神似。

南狮有出洞、上山、巡山、会狮、采青、入洞等表演方式,“采青”最为常见。相传“采青”原来是有“反清复明”之意,现在一般是取其意头,有“生猛”“生意兴隆”的象征。“青”用的是“生菜”谐音(生财)。

把“生菜”和“利是”(红包)悬挂起来,狮子在“青”前舞数回,表现犹豫,然后一跃而起,把青菜一口吃掉(谓之“采青”),再把生菜咬碎(谓之“碎青”),还要模仿狮子吃饱的表情神态(谓之“醉青”),再把咬碎的“青”吐向大家致意(谓之“遍地生财”)。

为了增加娱乐性,“采青”有时还会用上各种方式(采天青、采地青、采水青等),并配以各种特技动作,如上肩(舞狮头者站在狮尾者肩上)、叠罗汉、上竿(爬上竹竿)或者过梅花桩(经过高低不一的长木桩)等。

舞南狮时会配以大锣、大鼓、大钹。狮子的舞动要配合音乐的节奏。舞南狮有时还会有一人扮作“大头佛”,手执葵扇带领。舞狮之前通常还会举行“点睛”仪式。仪式由主礼嘉宾进行,把朱砂涂在狮的眼睛及天庭上,象征给予灵气及生命。

江南狮舞历史流变

关于狮舞的记录,在《汉书·乐志》中首次出现,根据三国时期魏晋士人孟康的诠释,所谓的“象人”,指的是扮演鱼、虾、狮子的艺人。从这一点可以看出,舞狮至少在三国时期已经出现。

关于舞狮的起源,迄今已形成了五种不同的说法——舞蹈起源说、模仿起源说、社交起源说、庆典起源说、图腾起 源说。

而对于后来的“非遗”狮子舞蹈的追溯,同样是从这一角度出发,为我们验证了其真伪性。

东汉时代,佛教的佛陀将狮子带到了我国,它就被赋予了一种深深的神秘感。在《万物有灵》中,它是这么说的:“当人们在愚昧无知的情况下,被大自然的力量所折服,他们对大自然产生了一种深深的敬意。”

所以,祭祀、娱乐等最基本的行为,就成了艺术诞生的主要土壤。

俗話说,“百里不同风,千里不同俗”。在发展的进程中,因为南北的习俗有很大的差别,所以狮子舞的舞法也就慢慢产生了差别,最终就分成了南派和北派,也就是南狮和北狮。

北狮起源于河北,分布于长江北部。南狮起源于广东的南海海域,在我国广东、广西及港澳台一带十分流行。

就演出的内容而言,广东南狮多以跳柱等方式表现出狮子舞蹈中的紧张和兴奋,而江南北狮则注重表现出引狮子和舞狮人之间的默契。

就其表现方式而言,广东南狮子强调的是精妙的身手,如闪光、旋转、腾挪等;而江南南狮子则强调的是与之相配的柔和轻快。

“江南”,泛指长江以南。《史记·五帝本纪》载:“舜……年六十一代尧践帝位。践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野。葬于江南九疑,是为零陵。”

可以看出,“江南”原本是一个较为广义的区域名词,在几代学者的不断文学化和形象化下,“江南”已渐渐成为一种形象组的代名词。

而这次所说的江南“非遗”狮舞,则主要是针对大运河江苏金陵文化区域内的狮舞。

在中国以农耕为主的历史时期,人民依赖于天,因而对天气具有一种高度的崇拜。

另外,由于江南地域的独特地理位置,这里的人民并不懂得什么是天气,所以他们就把自己的信仰寄托在了神仙身上,于是就有了“舞狮”这种民间文化。

江南的狮舞文化,是先贤根据天时、物候的循环,对民间的日常生活进行归纳和总结,是一种尊重科学、尊重历史、尊重民生的文化行為。

从江南运河地区八大“狮舞”历史渊源来看,“宁海舞狮”始于唐代,当时的狮舞已有了初步的形态。

铜山高台上的“狮舞”是从北宋开始流传下来的,有“江浦手狮”“仙居九狮”“马桥手狮”“九狮舞”“红毛狮子”等,这些都是从明朝到清朝流传下来的,至今已经有一百多年的历史了。

“马桥手狮舞”“九狮舞”“仙居九狮”入选国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单,而其余五个项目则入选了省级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单。

公元139 年,汉武帝的对外开放政策,不仅开启了中国对外贸易和外交的大门,更为我们的狮子文化的发展创造了有利的外在环境。

在中国历经动荡的岁月里,公元307 年司马睿来到建康(现在的南京)。随着新中国的成立,江南地区的人口激增,超过了90 万,这让北方和南方文化发生了巨大的冲突和融合。于是,江南整体的人文气质被重新塑造,这种塑造表现出从刚转柔、由文转武、亦刚亦柔、亦文亦武的双重结构,江南在各方面都深受长江以北的冲击。狮子崇拜也不能例外,随着这股时代的大潮,向南方广泛传播,成为江南文化中的一部分。

唐代社会经济的发达和人民的富裕,使江南地区的狮舞文化得到了很好的发展。韩愈曾经说过:“当今赋出于天下,江南居十九。”

由此可以看出,江南经济特区在那个时候已经成了支撑唐朝统治的主要经济力量。这一点可以从唐朝在扬州设置全国金融机关中的一个主要部门——盐铁转运司就可以看出。

在此期间,“舞狮”也被引入宫廷,并作为一种休闲活动进入了唐朝皇帝的生活。

正如白居易在《西凉伎》一诗中所记载的那样,这一现象的产生与唐朝的“万国来朝”和“胡商”的大量涌入有着密切的关系。西凉伎,西凉伎,假面胡人假狮子。刻木为头丝作尾,金镀眼睛银帖齿。奋迅毛衣摆双耳,如从流沙来万里。唐代经济的蓬勃发展,给了人们无穷无尽的活力。

“宁海舞狮”,也就是俗称的“打狮子”,起源于浙江省宁波市。

据《宁海县志》记载,“一月的第一天,就是祭拜祖先,迎接神灵的日子”。按地域划分,在山地有“武狮”,在海滨有“文狮”,在宁海平原也有“文武狮”。

每当新张庆典、迎春赛会等重大事件发生的时候,人们都会跳起狮子舞,驱除邪恶,祈愿纳福,以舞达欢。

狮舞在地方民众中具有非常广阔的影响力,它为后人的狮舞文化的传承性、艺术性、审美性打开了发展的脉络。

宋代,伴随着“三省一市”的南迁,整个国家的经济中心已经转移到了江南地区,再加上京杭大运河的贯通,使得南北间的贸易往来更为密切。

宋代江南在发达的经济条件下,逐渐形成了自己独特的人文环境。

宋代虽将道教确定为国教,却对佛教持一种保护性的态度,提倡道教与佛教相融,这种公开的信仰氛围,也为民间信仰的形成创造了有利的客观条件。

宋代黄休复所作的《益州名画录》中记载:“宋代金陵展家之人,于延祚寺大堂中,绘有两只雄狮”,足见其在当时的重要性。

在宋代,“狮子王”的形象得到了很大的流行,并逐渐被人们所接受。人们在元宵和春节等节日里,都会跳一支狮子王的舞蹈,以示对神灵的敬仰。

江苏省南京市铜山高台狮子舞是一项集杂技与武术于一体的民间民俗文化艺术,其特色是高难度、以武为主体、文与武相结合。

有关铜山高台狮舞缘起的记述,现存的有模仿说、劳动综合说、以舞达欢、健身、百戏发展、辟邪、祈福等说法。

从对唐代和宋代的经济发展和对宗教文化的认识中,我们可以看到,“狮舞”在这个时代受到了时代潮流的影响,已经变成了一种被普遍认可的文化行为。

元代的经济中心完全向南转移。相关资料的记录,元代江南采取了“二税”制度,江南的税收约占全国的75%。

江浙乃西南重镇,人口众多,水浮陆行,鱼龙混杂,其所统领的吴与越,“七闽”会合,在一隅之地,与吐蕃接壤,结为花衣。

从这点可以看出,该地区的贸易很发达,而且与其他国家有很多的贸易联系。

在以农耕为主的国家里,充沛的降水被视为生活的源泉,人民向天神祈求,祈求来年的好天气。因此,江南的“狮舞”也就成了一种根植于人民心中的艺术。

起源于江苏省南京市浦口区的江浦“手狮舞”,是一种富有江南特色的舞蹈艺术。

自明末清初开始,到太平天国时期达到了它的高峰。在空闲时,大家都会练习一段时间,既可以锻炼身体,也可以操练军队的队形。

到了后来,跳狮子的目的就是祈福和驱邪。

江浦“手狮舞”以“手持狮子”这一独特的造型,与其他地方厚重的狮子舞蹈具有显著的不同,它以其灵动、变化多端的表现方式,在狮子舞蹈中独树一帜,成了一支“清流”。

明清两代,江南地区因其得天独厚的自然条件,人口得以不断增加,以及不断完善的农业技术,已使之发展成了我国最大的桑蚕、丝织、棉花等工业的主要基地。

张岱在他的《陶庵梦忆》中对绍兴元宵节的场景进行了描写:“绍兴灯景为海内所夸者无他……更于其地斗狮子灯,鼓吹弹唱,施放烟火,挤挤杂杂。”

随着明清两代的兴盛,江南的狮舞剧得到了迅猛的发展,并衍生出了“高台狮舞剧”“手狮舞”“线狮”等多种节目。

到了明代中叶,狮子舞就成了庙会上不可或缺的一部分,不但在元宵节和春节,而且在每年各类节庆中,或者是大军得胜归来时,都会跳狮子舞,驱邪祈福,庆祝胜利。

“仙居九狮”也叫“线狮”“颠狮”“九狮挪球”“拉线狮子”,起源于明朝,是一种由牵线傀儡与地上舞狮组合而成的民俗舞蹈,在浙江省台州市广为流传,因为九狮同时在空中飞舞,所以得名,又称“节庆至,九狮齐舞”。每年正月十五,当地都会在元宵之夜举行,以求精神上的快感,驱除邪恶。

马桥“手牵狮子”也称“手带狮舞”,是一种以“手牵狮子”为主的舞蹈。

它在上海市广泛传播,在江苏南京浦口及浙江一带也有传播,多见于春节灯会、迎神赛会等重大节庆活动中的群众演出。

在本地灯会的时候,人们都喜欢提灯行街,因为小镇的道路狭窄且人流如织,所以提灯的人都会用一根棍子来支撑一盏狮子灯,以此来展示自己的魅力,展现出他们内心的喜悦与欢快。

之后,经过村民和艺人的大胆尝试,他们对提灯、舞狮等工具进行了创新,从而构造出一种全新的演出方式。

“九狮舞”大约诞生于清朝康熙时期,随着新中国的成立而兴起。

据了解,“九狮舞”最初是为了取悦地方官员而产生的一种歌舞,后来渐渐演化为人们为丰收而举行的庆典,一直延续至今。

“红毛狮子”,也叫“变狮”,红毛狮子是清朝咸丰时期流传下来的,它的来历以巫师为主,传说要在村子的入口处修建一座神殿,请来一位狮王,以求平安。

“红毛狮子”从十二月下旬到一月十八日,都会出现在人们的面前。

从此,“红毛狮子”就成为喜庆丰收时节的“代言人”,成为人们欢庆丰收的象征。时至今日,每年节日假期,都要进行一次演出,以展示人们对美好生活的憧憬,并为乡亲们祈福,祈求平安快乐。