顾少波:把越窑青瓷讲给世界听

章予川

古籍、碎瓷、刻刀……步入浙江上虞顾氏越窑青瓷研究所的大厅,各个小展区井然有序,忽然耳边传来“嗡嗡嗡”的机器声,一推门,白花花的瓷泥、瓷土堆成的小山包遮住了视线。

“展厅后面就是工厂,一步到位,就是这么直接!”所长顾少波提高音量,他身材颀长、黑黑瘦瘦,热情洋溢地招待来客,“没事就窝在这里做工,特别是晚上的时候最有灵感。”

“最关键的都是火候”

2015 年6 月,27 岁的顾少波被评为浙江上虞非物质文化遗产传承人。这似乎是顺理成章的事,1988年出生的他,长在瓷器世家,“外公、外婆、爸爸、妈妈和舅舅都是上虞陶瓷厂的”。小时候的一块瓷泥,在顾少波眼里就是“一块泥巴”,放学路边的碎瓷片,“都用来打水漂了”。

“上虞是青瓷源头,这也是后来才知道的。”文化底蕴、成长环境的熏陶让顾少波对青瓷的感情与生俱来。但火候未到,这颗种子还只是埋藏在心底,尚未发芽。

顾少波按部就班地度过了学生时代,“2005 年高中毕业后那会儿,我还挺想学厨师的。”顾少波回忆,为此他到浙江宁波学习,考取高级烹饪师职称、参加技能比赛、到各大酒店实习,最后如愿成为宁波一家五星级酒店的厨师。

顺风顺水的厨师之路正在顾少波眼前延伸,直到2010 年回家探亲,他才迎来了人生之路的转折点。“当时我舅舅在做陶瓷,想让我回来一起创业。”顾少波心里犯了嘀咕——做厨师是给别人打工,创业虽是自己做主,但风险也随之而来。

没有立即答应, 顾少波深思熟虑了三四个月。最终,让顾少波下定决心的还是藏在心底的“青瓷种子”。他说:“青瓷技艺博大精深,做厨师时雕的南瓜、萝卜可能两三天就烂掉了,保存不下来。但是在厂里面做青瓷雕刻,我能把它燒出来,烧出来还能一直保存下来,这就是传承。”

顾少波清楚地记得,2010年7 月,他辞掉厨师工作,一头扎进了青瓷世界。舅舅董文海、表哥和顾少波,三个“吃螃蟹的人”说干就干,选在上虞上浦东山脚下“安营扎寨”,成为彼时当地唯一一支做青瓷的团队。

白手起家,没有捷径,全靠一股拼劲。创业初期,顾少波白天顶着火辣辣的太阳上山找矿石原料,一不留神就会被草丛里的蛇、蜈蚣咬伤;晚上紧接着揉泥、淘洗、拉坯……连轴转的顾少波不怕苦、不怕累,吃住都在厂里,抓紧每分每秒恶补技艺。偶尔回家一趟,家人差点儿认不出晒得黑黢黢的他。

顾少波说自己有“三勤”——眼勤、手勤、脚勤。“那时候厂里的伙食也是我负责,一个人顶三个人用,摸索阶段,大家肯定辛苦的。”创业初期,舅舅董文海作为老一辈手艺人,主张从仿古开始做起,顾少波就去博物馆看文物,捡古窑口的碎瓷片,到图书馆找资料,跑各大陶瓷展会见世面。

顾少波很少叫苦,只有在烧窑失败的时候,他才显得垂头丧气,“最困难的时候,我们三个人辛辛苦苦做个东西,一个细节没把握住,烧的就全报废了。”

为了减少这种不确定性造成的失败,顾少波曾去龙泉“偷师”。做了一辈子龙泉青瓷的老匠人们,收徒门槛高且数量少,吃饭的手艺也从不外露,顾少波只能硬着头皮向人软磨硬泡,虚心请教。他“至今都还在向一些老手艺人学习,甚至有时候把他们请到上虞帮忙”。2015—2017 年,他还拜师中国陶瓷设计艺术大师汪洋,先后到景德镇陶瓷大学、清华大学美术学院进修。

自学、偷学、苦学,几年时间过去,顾少波上了道,把泥变成瓷,他已经游刃有余。每当夜深人静埋头做瓷器时,他总能感到一股前所未有的充实与幸福。如今偶尔回忆起做厨师的日子,他说:“大自然的泥土长出来食材,厨师通过一把火做成一道菜呈现给客人,瓷器也是这样,最关键的都是火候。”

每一步都不白走

“我这辈子可能跟火结缘。”顾少波做青瓷,进步快,出师早,离不开他5 年厨师生涯的积累。

5 年里,顾少波跟着师父,从做一枚茶叶蛋开始,学会挑选最合适的应季食材,这才养成了日后上山挖泥时对瓷器原料的把控意识;从一盘南瓜、萝卜开始,练习在菜品上雕花镂刻,一双灵活的巧手让他在瓷器上雕刻时也从容不迫;从后厨的一次次端盘子打下手开始,领悟待人接物、饮食与器皿的门道,为自己后续的跨界创新埋下伏笔。

“当厨师、做陶瓷,其实都是一门手艺。既然做了就要把它做好,干一行爱一行吧。”顾少波说,家乡上虞作为越窑青瓷的发源地,曾经遍布古窑址,很大一部分原因就是这片土地上的瓷泥,“可塑性强且耐烧,不会开裂,成品率高,这就是过往积累带来的回报”。

干什么都能沉住气、专下心,做到每一步都不白走。青瓷事业刚稳定下来,他“爱折腾的性子”又按捺不住了。顾少波扪心自问:“仿古固然重要,但自己年纪轻轻,往后要一直走一条前人走过的路吗?”

2014 年,顾少波又跨出了一大步。比起模仿古代的青瓷器型,顾少波更想创新、突破。他索性离开了舅舅的公司,自己成立了顾氏越窑青瓷研究所。

“顾氏,故事,我就是想以一个手艺人的身份讲述越窑青瓷的故事。”名字有了,怎么创新,成了令顾少波头疼的难题。

一天,顾少波正摆弄着自己收集来的古瓷片。忽然,一片5厘米见方、源自西晋的网格纹碎瓷片映入眼帘,愣神之际,灵感乍现。简洁干净、大方沉稳的网格层层叠叠,一改雕龙画凤的传统瓷器纹饰,很是少见。顾少波一眼认定,这才是符合现代审美的东西。

随后,为了生动再现网格纹之美,顾少波根据想象复原了一种竹制工具,用以雕刻瓷器上的纹路。他前后耗时数月,采用纯手工连续刻制,制作工艺繁复精湛,敛口、圆唇、鼓腹微垂,造型新颖大气,线条流畅精美,釉色润泽饱满,类冰似玉,顾少波将这件作品命名为《吾色洗》。

“陶土作身,烈火淬骨,草木菁华成我衣。一格为方,千格为圆。万里出一成吾色。”顾少波解释道。在第十五届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会上,《吾色洗》获得12 位专家评审的一致认可,斩获百花杯金奖,成为他的代表作。

古今结合,成一家之言的创作理念,让顾少波的作品屡屡获奖。2015—2016 年,顾少波先后参加第五届、第六届中国国际轻工消费品展览会,凭借青瓷作品《尚品》《素颜》《大地圆梦》等,多次斩获金、银奖项。G20 杭州峰会期间,由顾少波一手打造的青瓷作品《和盘》《青瓷杯》还被作为国礼赠予外国嘉宾。

“每一个作品都有自己的故事,也有自己的‘身份证。”历经数载,顾少波终于蹚出了一条自己的路。在这条路上,正值壮年的他还有更多的想法要去实现。

“可能有人觉得我不务正业。”

“瓷器说到底还是生活用品,如要长久发展,必须走入寻常百姓家。”这是顾少波一直坚持的观点。

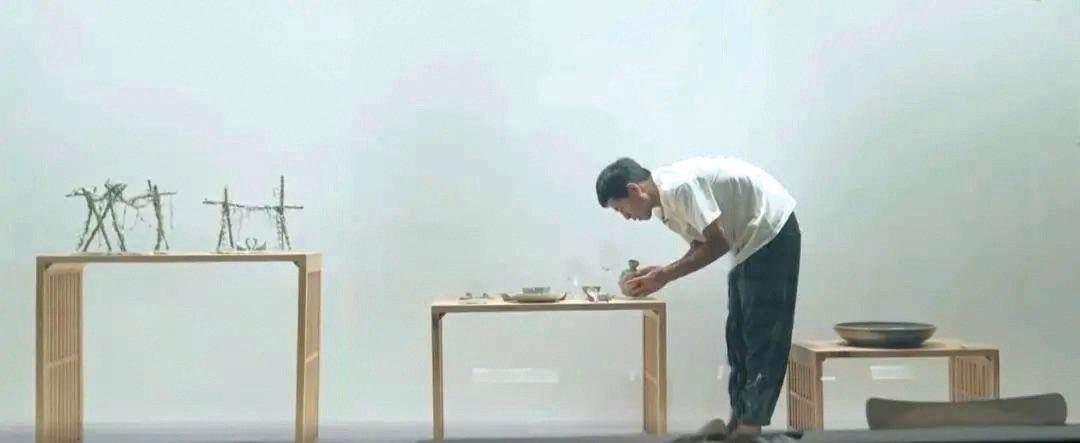

2018 年,由他创设的“菁致”青瓷体验空间在上虞曹娥江畔落地,这是一次带有实验性质的大胆尝试。走进“菁致”,古朴的青瓷餐具、茶具、摆件随处可见,它们均出自顾少波之手,他说这是“手作的温度”。来到这里的人,或品茗闲谈,或捏陶赏器,或遥望江景,和越窯青瓷共赴一场浪漫的约会。

清新、文雅、风流,在古越之地,“菁致”饱含宋韵遗风。谈及打造“菁致”的初衷,顾少波说:“其实追求自然之美不一定非要到远离都市的深山老林,我想把越窑青瓷文化元素融入一江两岸的城市街景,让更多的人了解青瓷文化,感受越窑青瓷的独特魅力。”

将青瓷融入生活,顾少波使尽了浑身解数。摄影、插花、香道、茶道……一切营造氛围情调的东西,他都吸收化用到青瓷创作中。“可能有人觉得我不务正业,但在一定意义上,美好的东西都是相通的。插花的美感,同样可以嫁接到瓷器上。”顾少波说,越窑青瓷要“重获新生”,必须吸收新鲜事物。

一个成功的案例是,上虞是杨梅的重要产地,顾少波曾制作了30 套“手工越窑青瓷+1 公斤水晶杨梅酒”文创产品,产品图片一放到朋友圈,立马被预订一空,后续不断有人催他“上新”。他还将花艺与茶道融入青瓷作品中,打造茶盏、花器等实用青瓷器型,满足消费者更加个性化的需求。

“越窑青瓷的春天已经来了,有越来越多的人消费青瓷,越来越多的人从事青瓷制作,上虞做青瓷的从以前的三四家发展到现在的十五六家,这是一个很好的现象。”从青年到而立,顾少波一直期望家乡的青瓷产业壮大。近年来,他依托顾氏越窑青瓷研究所和各大院校建立实践基地,受聘担任校外辅导员,定期教授学生制瓷技艺,并在上虞的多所中小学开设越窑青瓷课程,培育传承新人。

“学厨师时带我的师父都还在定期联系拜访,我会把自己烧的几个碗给他们看,向他们请教这个碗适合装什么,那个杯子要搭什么盘子,近期我一直在做‘食与器的结合。”爱折腾的顾少波总是闲不下来。