中国污染场地修复后期管理研究

刘瑞平 邹权 宋志晓 张红振 魏楠

摘要:后期管理是污染场地风险管控和修复活动的重要环节,美国、荷兰、英国等均建立了完善的后期管理政策和技术体系。中国虽然初步构建了基于调查、风险评估、风险管控和修复、效果评估、后期管理的建设用地全过程风险管控体系,但当前针对后期管理仍存在制度要求不完善、技术规范缺乏、监管责任不明确等问题。在分析中国污染场地修复后期管理现状和国外实践经验的基础上,初步构建修复后场地长期管理框架,并提出健全后期管理制度、建立环境风险监控和预警技术体系、完善全生命周期管理体系等对策建议,以期为中国建设用地风险管控提供参考。

关键词:污染场地;后期管理;风险管控;环境风险预警;全生命周期管理

中图分类号:X32 文献标志码:A

前言

中国逐步建立了以风险管控为核心的建设用地土壤环境管理程序和可持续修复技术体系,累计将上千块环境风险不可接受的地块纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录。对于采取以风险管控、原位修复技术为主的污染场地,土壤和地下水中污染物未得到彻底清除,环境条件、管控措施、再开发利用等的改变可能导致新的环境风险。在当前土壤污染防治工作持续推进、完成风险管控和修复的地块数目日益增加、社会公众对修复后场地再利用的安全性备受关注的情形下,加强修复后场地后期管理显得尤为迫切。但是,目前针对污染场地修复后期管理的制度和技术规范仍不完善,土地再开发利用衔接、责任主体划分等要求尚不明确。因此,在系统分析国外污染场地修复后期监管要求的基础上,结合中国污染场地风险管控现状,提出修复后场地后期监管的框架体系和管理建议。

1 国外污染场地修复后期管理经验

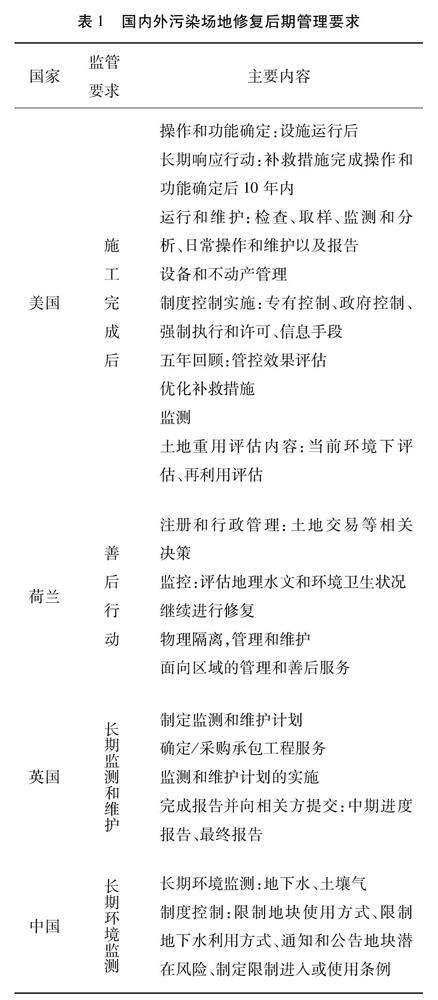

1.1 美国

美国污染场地管理起步较早,已形成一套完整的前期环境调查评估、修复和开发建设同步进行、修复后利用长期监测的管理体系。超级基金对采取长期管控措施的场地,通常在修复措施完成后、土地再利用之前进入“施工完成后”阶段,即通过长期监管、定期监测、运行维护和场地限制等措施达到保障环境安全的目的。2017年,美国环境保护署出台《超级基金补救措施后期管理指南》,为超级基金场地后期管理提供全面指导。“施工完成后”阶段的主要工作包括操作和功能确定、长期响应行动、制度控制、设备和不动产管理、五年回顾、优化补救措施等,超过三分之二的超级基金场地在后期监管阶段使用一种或多种补救措施。

超级基金场地补救设施稳定运行后进入后期管理阶段,对于涉及地下水或地表水恢复的,需进行为期10年的长期响应行动,通过修复措施调整、地下水或地表水监测、优化审查等,保障场地修复活动正常运行;如果10年内没有达到清洁水平,长期响应行动通常应该结束,继而进行由州政府资助的运行和维护工作,直到达到清理水平。制度控制作为工程措施的补充,在污染场地修复及长期管理过程中得到广泛应用,可有效降低工程修复技术不确定性带来的长期风险,2018年-2020年,超级基金修复场地中有172个涉及源控制(包括土壤和沉积物等),其中69%采用了制度控制,且主要与其他措施联合使用。

为评估场地补救措施是否达到保护人类健康和环境的目的,美国环境保护署规定对采取阻隔或隔断、监测自然衰减、地下水抽出处理、生物修复、制度控制等污染物仍留在原地的场地,需至少每五年进行一次回顾性监测,直至场地上危险废物、污染物浓度等降至不受任何利用方式限制的水平,并构建了系统完善的五年回顾政策和技术体系,各环节工作要求主要包括:社区参与和通知;现场调查、补救设计和施工等文件审查;监测结果、运行和维护报告等数据审查和分析,必要时可进行补充抽样;现场检查;人员访谈;保护性确定,评估补救措施是否如期发挥作用。

1.2 荷兰

荷兰《土壤保护法》要求对修复后污染物仍然留存在土壤中且风险可接受的场地,开展“善后行动”,目的是确保土地使用限制、进行设施系统的维护和运行,并定期向主管当局进行报告。在大多数情况下,污染场地修复后都需要开展善后行动。《土壤保护法》规定了四个不同类型的善后行动,包括未修复污染场地的风险管理、临时安全维护措施、被动修复阶段的实施和经典的善后行动,其中,“经典的善后行动”指达到补救目标后进行的后期管理活动。善后行动的主要内容包括:(1)注册和行政管理。管理者对后期管理场地的位置、性质、污染风险、使用限制等进行登记,并应用到土地许可证、分区计划变更、建筑许可、土地交易等相关决策。(2)监控。包括地下水位、地下水水质、空气质量等监测,以及监测井等定期检查维护。(3)物理隔离、管理和维护。对采用阻止残留污染物暴露和扩散工程措施的场地,例如密封层或隔离墙,通过定期检查、预防性维护和监控进行设施的运行管理。

1.3 英国

英国环境部从风险评价、修复方案评估和修复策略实施三个方面规范了污染场地管理技术框架,并在修复实施阶段进一步提出制定补救策略、制定验证计划、验证计划实施、长期监测和维护等要求。一般情况下,对于采取垃圾填埋氣体提取或渗透性反应屏障等措施的场地,需将长期监测和维护作为补救措施的一部分,以确定措施的长期有效性。长期监测和维护的内容主要包括:(1)制定长期监测和维护计划,明确监测和维护活动的范围和背景、技术要求、评估标准、应急计划等。(2)确定/采购工程承担方。(3)监测和维护计划的实施,对照监测目标和标准对监测结果进行例行审查,并定期提交审查报告。(4)完成中期进度报告和最终报告并向相关方提交,其中最终报告是完成所有补救目标并作出停止长期监测决定的依据。(见表1)

2 中国污染场地修复后期管理现状

2.1 建设用地土壤污染风险管控和修复程序

中国初步建立了建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控或修复、效果评估、后期管理等全过程监管制度。经普查、详查和监测等表明存在土壤污染风险,用途变更为住宅和公共管理与公共服务用地,以及土壤污染重点监管单位用途变更或土地使用权变更的地块,需开展土壤污染状况调查;调查结果表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的,进行土壤污染风险评估;风险不可接受的,纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录,并开展风险管控、修复等活动;风险管控或修复完成后开展效果评估,达到确定的风险管控、修复目标的场地,可移出风险管控和修复名录,进行后续开发建设等活动。

2.2 污染场地修复后期管理要求

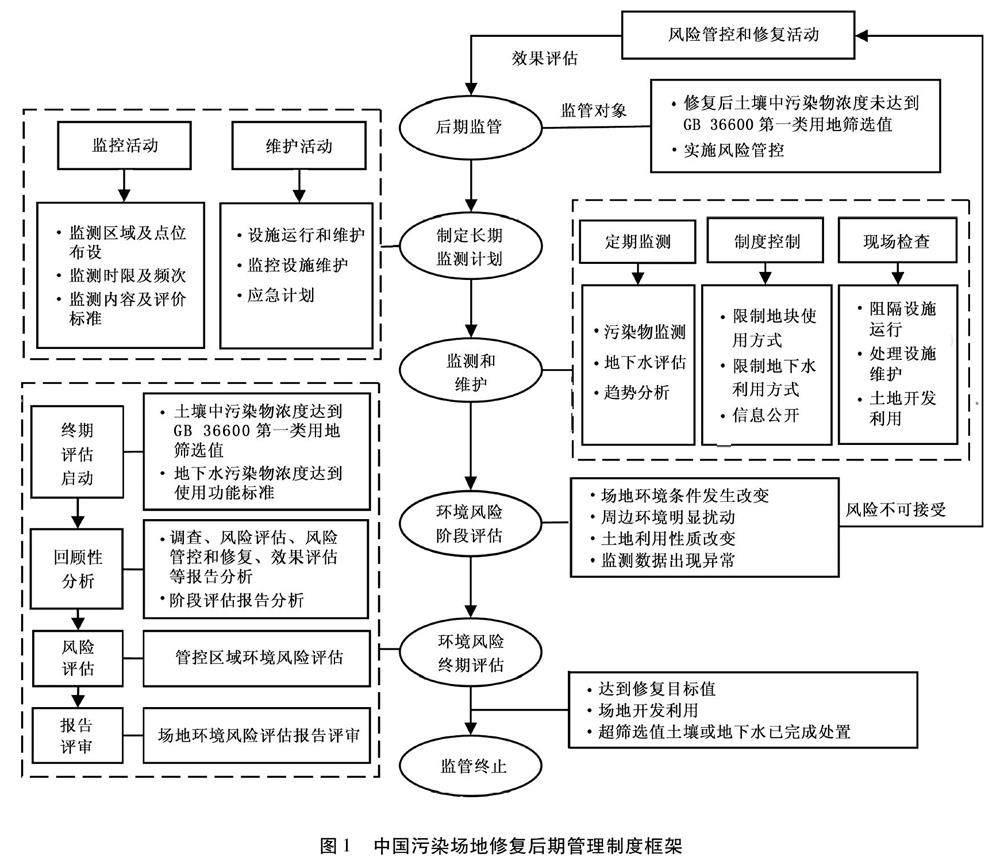

中国关于修复后场地环境监管的具体要求主要在《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》(试行)(HJ 25.5-2018)中予以体现,同时依托全国污染地块土壤环境管理信息系统,将包括长期监测报告在内的风险管控和修复全过程信息纳入污染地块档案。实施后期管理的地块包括两类:修复后土壤中污染物浓度未达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600)第一类用地筛选值,以及实施风险管控的地块。通过对地下水、土壤气进行周期性采样和检测,并采取限制地块使用方式、限制地下水利用方式、通知和公告地块潜在风险、制定限制进入或使用条例等制度控制措施,保障场地特定用途和使用方式下的健康风险。

部分地区也开展了污染场地修复后长期监管探索。主要从修复工程效果评估、暂不开发利用地块风险管控、后期管理要求等方面,对修复后场地环境监管进行了明确规定。例如,上海、浙江、重庆等主要针对污染场地风险管控和修复活动,提出效果评估合格后开展后续管理,以保证污染场地治理修复工程的有效性和可达性;天津、河南等针对暂不开发利用污染地块,规定落实工程控制措施并开展环境监测;广州市出台国内首个建设用地修复后环境监管工作要点,弥补了土壤污染风险管控和修复最终环节监管的空白。

2.3 污染场地修复后期管理存在问题

目前中国仅在污染场地风险管控和修复效果评估阶段原则性提出了后期管理的要求,在管理制度、标准规范、技术方法等方面尚存在不足,例如缺乏针对需采取后期管理场地的情形、土地利用性质改变、监测点位布设及设施运行和维护、相关报告报送及审查等具体要求,以及长期管控效果的监督检查机制。其次,修复后场地长期监管与再开发利用衔接不足,特别是对于后续开发或周边土地开发利用的场地,其开展土壤和地下水环境调查、风险评估、风险管控和修复等活动的条件、范围、程序等尚未与当前污染场地管理有效衔接。此外,土壤污染责任人、管理部门及长期监管实施单位等各方的责任仍需进一步明确。

3 污染场地修复后期管理对策建议

3.1 构建污染场地修复后期管理框架

借鉴国外场地管理经验,初步提出中国修复后场地后期管理的框架体系(如图l所示)。首先,对修复后土壤中污染物浓度未达到GB 36600第一类用地筛选值、实施风险管控等需开展后期管理的场地,要制定长期监管计划,明确监测和维护活动实施的范围和方法,以及突发事件应急、风险管控措施优化调整等要求。其次,开展地下水、土壤气、环境空气等长期监测、制度控制实施评估,以及风险管控区域阻隔体、地下水长期监测井等运行情况评估。在场地环境条件发生改变、周边环境明显扰动、土地利用性质改变、监测数据出现异常等情况下,开展场地环境风险阶段评估,评价管控措施的有效性并进行优化调整。最后,对于达到风险管控或修复目标、管控区域已完成开发建设、超筛选值土壤和地下水已完成处置等情形下长期环境监管可终止的地块,需开展场地环境风险终期评估。

3.2 健全污染场地修复后期管理制度

后期管理作为污染场地风险管控和修复活动的重要环节,需从国家层面进行顶层设计,在风险管控和修复效果评估的基础上,进一步明确长期监测启动、运行和维护、风险评估、再开发利用等后期监管要求,健全监测和维护、阶段风险评估和终期评估报告评审制度。完善土壤污染责任人和土地使用权人后期管理要求,以及管理部门在此过程中的监管责任。同时,健全公众参与机制,完善场地风险管控和修复信息公开制度和方式,拓宽公众参与的途径与范围。

3.3 建立修复后场地环境风险监控和预警技术体系

建立基于多介质健康风险评估的风险监控和预警方法,针对监测和监控活动,完善监测点位布设、监测频次、监测评价等技术体系,规范监测方案编制、设施设备运行和维护等技术要求。针对风险评估活动,研究后期管理模式下的場地风险评估技术规范,针对场地特征构建风险评估模型,选择评估参数和评估指标体系。建立长效环境监测预警和响应机制,监测数据超出预警浓度控制值时及时采取应急措施。同时加强制度控制技术在污染场地修复中的应用,完善管控区域划定等技术方法,制定相关标准和规范。

3.4 完善污染场地全生命周期管理体系

加强污染场地后期管理与前期风险管控和修复效果评估、后续土地开发利用等的协同管理,构建土地储备、出让、利用、收回与续期的全生命周期管理。建立场地信息数据长时间序列管理和信息共享机制,整合调查报告、风险评估报告、工程控制方案、工程控制施工设计及记录、工程控制环境监理报告、长期监测计划、回顾性评估报告、监测报告等全过程数据,支撑土地再利用活动。

4 结论

中国污染场地修复后期管理及再开发利用仍是当前土壤环境管理的薄弱环节,也是社会公众关注的重点。今后应持续健全污染场地修复后期管理框架和制度,构建场地长周期风险监测和预警体系,建立场地环境数据长时间序列管理和多部门信息共享机制,逐步完善中国建设用地风险管控体系。