亚洲棉主要农艺性状的遗传多样性分析

苗鹏飞 李慧琴 马亚杰 张霞 秦文强

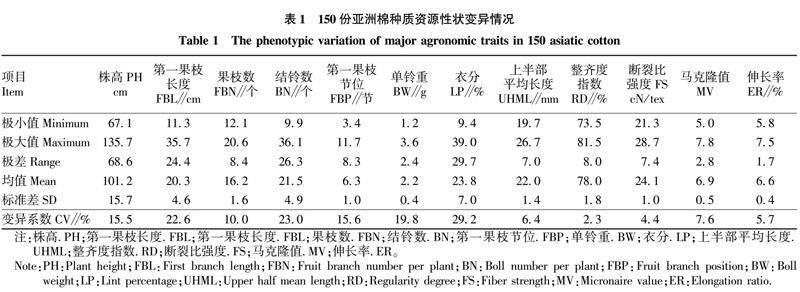

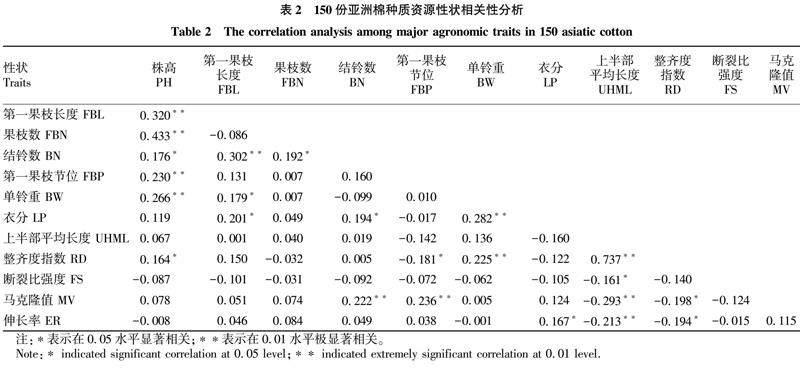

摘要 [目的] 旨在通過对150份亚洲棉种质资源的7个农艺性状和5个纤维品质性状进行遗传多样性、相关性、主成分和聚类分析,以期为棉花遗传改良和种质利用提供一定的理论参考依据。[方法]选取150份亚洲棉种质资源,采用随机区组设计种植于试验田,在整个生育期内调查株高、第一果枝长度、果枝数、结铃数、第一果枝节位、单铃重、衣分、上半部平均长度、整齐度指数、断裂比强度、马克隆值、伸长率12个性状,进行变异分析、相关性分析、主成分分析和聚类分析。[结果]该批棉花种质资源具有丰富的遗传多样性,12个农艺性状的变异系数从大到小依次为衣分(29.2%)、结铃数(23.0%)、第一果枝长度(22.6%)、单铃重(19.8%)、第一果枝节位(15.6%)、株高(15.5%)、果枝数(10.0%)、马克隆值(7.6%)、上半部平均长度(6.4%)、伸长率(5.7%)、断裂比强度(4.4%)和整齐度指数(23%);相关性分析表明,株高与第一果枝长度、果枝数、结铃数、第一果枝节位及单铃重呈显著正相关,第一果枝长度与结铃数、单铃重及衣分呈显著正相关,果枝数与结铃数呈显著正相关,单铃重与衣分呈显著正相关,衣分与伸长率呈显著正相关,上半部平均长度与断裂比强度呈显著负相关;主成分分析表明前5个主成分累计贡献率达到64.536%,第 Ⅰ 主成分主要和纤维品质有关,第 Ⅱ 主成分主要与结铃数有关,第Ⅲ和第Ⅳ主成分主要与果枝数有关,第Ⅴ主成分主要与第一果枝节位有关;通过聚类分析将150份亚洲棉种质资源在遗传距离为41.3时划分为4类,第 Ⅰ 类群和第Ⅳ类群的棉花材料可作为改良棉花衣分的材料加以利用,最具有代表性的材料分别为江苏常熟鸡脚棉和乐业逻西中棉1-3;第Ⅱ类群和第Ⅲ类群的棉花材料可作为株型改良的材料加以利用,最具有代表性的材料分别为河南商丘灰籽和山东惠民德平县一窝猴。[结论] 该研究结合多个指标综合评价棉花种质资源,可为棉花育种工作中优良品种的选育提供理论依据。

关键词 亚洲棉;种质资源;农艺性状;遗传多样性

中图分类号 S562 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)07-0019-05

doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2024.07.005

Genetic Diversity Analysis of the Main Agronomic Traits in Asiatic Cotton

MIAO Peng fei1,2, LI Hui qin3, MA Ya jie1 et al

(1.State Key Laboratory of Cotton Biology, Institute of Cotton Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Anyang, Henan 455000;2. National Nanfan Research Institute (Sanya), Chinese Academy of Agricultural Sciences, Sanya, Hainan 572024;3. Shihezi Academy of Agricultural Sciences, Shihezi, Xinjiang 832000)

Abstract [Objective] In order to provide references for genetic improvement and germplasm utilization in cotton, the variation, correlation, principal component and cluster of seven agronomic traits and five fiber quality traits were analyzed for 150 asiatic cotton germplasm resources. [Method] In this experiment, 150 Asian cotton germplasm resources were selected and planted in the experimental field using a random block design. 12 traits, including plant height, first branch length, fruit branch number per plant, boll number per plant, fruit branch position, boll weight, lint percentage, upper half mean length, regularity degree, fiber strength, micronaire value, elongation ratio were investigated during the whole growth period;the variation, correlation, principal component and cluster analysis were carried out. [Result] The data analysis showed that this collection represented an abundant genetic diversity. Twelve agronomic traits showed different levels of genetic variation (lint percentage, 29.2%;boll number per plant, 23.0%;first branch length, 22.6%;boll weight, 19.8%;first branch position, 15.6%;plant height, 15.5%;fruit branch number per plant, 10.0%;micronaire value, 7.6%;upper half mean length, 6.4%;elongation ratio, 5.7%;fiber strength, 4.4% and regularity degree, 2.3%). The plant height was positively correlated with first branch length, fruit branch number per plant, boll number per plant, first branch position and boll weight;the first branch length was positively correlated with boll number per plant, lint percentage and boll weight;the branch number per plant was positively correlated with boll number per plant;the boll weight was positively correlated with lint percentage;the lint percentage was positively correlated with elongation ratio;the upper half mean length was negatively correlated with fiber strength. The cumulative contribution of the top five principal factors reached 64.536% in the principal component analysis. The first principal factor was mainly related to fiber quality;the second was mainly related to boll number per plant;the third and fourth was mainly related to fruit branch number per plant;and the fifth was mainly related to fruit branch position. Cluster analysis classified 150 cotton germplasms into four groups. Therefore, the cotton resources of the first and fourth cluster could be used as materials to improve the lint percentage of cotton. The Jiangsu Changshu Jijiaomian and Leye Luoxizhongmian 1-3 were most representative resources, respectively. The cotton resources of the second and third cluster could be used to improve the cotton architecture. The Henan Shangqiu Huizi and Shandong Huimin Depingxian Yiwohou were most representative materials, respectively. [Conclusion] This study combined with multiple indexes to comprehensively evaluate cotton germplasm resources, which could provide theoretical basis for the breeding of excellent varieties in cotton breeding.

Key words Asiatic cotton;Germplasm resources;Agronomic traits;Genetic diversity

棉花是世界上产量最大的天然纤维作物,也是重要的油料作物之一[1]。棉花种质资源是棉花育种和产业生产发展的物质基础,也是研究棉属分类、进化和性状遗传的基础材料。棉花遗传改良的潜力主要取决于遗传资源是否拥有丰富的种质基因库,它是决定育种工作成败的关键因素之一。因此,系统性地评价各种质资源特征特性,对棉花科研育种和生产具有重要的促进作用和现实意义[2-4]。

亚洲棉在我国和世界棉花基因库中占有极其重要的位置,具有早熟、适应性广、抗逆性强、纤维强力高、抗枯萎病、抗虫和铃病轻等优良特性,这些正是当前陆地棉栽培种所欠缺的特征[5],故而亚洲棉的遗传多样性可作为拓宽陆地棉品种遗传基础的优异基因源[6-7]。亚洲棉是一个古老的二倍体种,在我国有2 000多年的栽培史,从东北到海南种植范围很广,经过长期的自然选择和人工选择,形成表型多样的亚洲棉地方品种[8]。我国亚洲棉地方品种具有丰富的形态类型和遗传多样性[9],但目前除广西、云南、贵州仍有零星种植外,生产上已很少见,对其研究也较少,且国内有关亚洲棉多样性研究文献所用试验材料偏少[10],徐秋华等[11]对我国棉花抗枯萎病品种的遗传多样性进行分析,认为我国陆地棉品种资源整体上遗传多样性水平较低,并指出从亚洲棉、海岛棉及其他棉属种内引进抗病基因是棉花抗枯萎病育种取得突破性进展的关键。鉴于此,笔者以150份亚洲棉种质资源为研究对象,以农艺、产量及纤维品质性状为切入点,进行变异分析、相关性分析、主成分分析和聚类分析,通过4个指标综合评价棉花种质资源,以期为筛选优质棉花种质材料、创新棉花种质资源、发掘可利用的优异基因提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试棉花种质资源材料共150份,由中国农业科学院棉花研究所种质资源库提供,2021—2022年在河南安阳扩繁与试种鉴定。

1.2 试验方法

试验材料种植于河南省安阳市中国农业科学院棉花研究所白璧试验基地。采用随机区组设计,3次重复,每小区3行,行长5.00 m,行距0.80 m,株距0.25 m,理论密度6万株/hm2,小区面积12 m2,田间管理方法同常规大田。

1.3 数据采集整理

1.3.1 数据采集。

在生育期内,每小区选取中间区域有代表性的棉花10株,主要调查第一果枝长度、第一果枝节位、株高、果枝数、单株结铃数。每个处理按照小区随机采收棉株中部内围正常开裂棉铃35个,分析单铃重和衣分。收花后各小区取棉样30 g,送至中国棉花研究所棉花品质监督检验测试中心对纤维品质进行检测,采用国际上先进的乌斯特HVI1000型大容量纤维测试仪进行测定[12]。对棉纤维上半部平均长度、伸长率、断裂比强度、整齐度指数、马克隆值等纖维指标进行测定。

1.3.2 数据标准化及统计分析。

试验数据经Microsoft Excel 2010整理后,利用SPSS 20.0和R 4.1.1进行遗传变异分析、相关性分析、主成分分析和聚类分析。

2 结果与分析

2.1 种质资源的遗传多样性分析

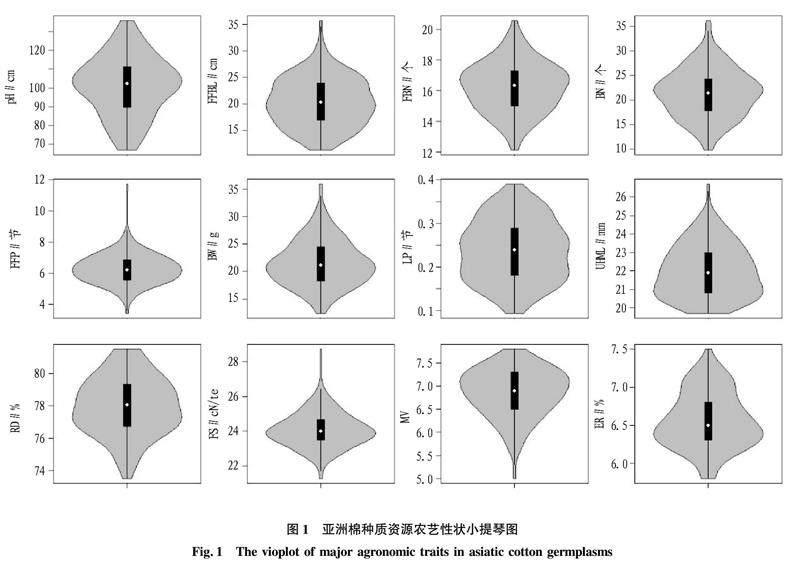

150份亚洲棉种质资源材料的变异分析结果表明,种质资源间的变异系数为2.3%~29.2%(表1),变幅较大。其中,衣分变异系数最大,为29.2%,变异幅度为9.4%~39.0%;整齐度指数变异系数最小,为23%,变异幅度为73.5%~81.5%,其他性状变异系数由高到低排序依次为结铃数(23.0%)>第一果枝长度(226%)>单铃重(198%)>第一果枝节位(15.6%)>株高(15.5%)>果枝数(10.0%)>马克隆值(7.6%)>上半部平均长度(6.4%)>伸长率(5.7%)>断裂比强度(4.4%)。一般而言,变异系数大于10.0%表示样本间差异较大[11]。该研究中5个纤维品质性状变异系数均小于10.0%,其他7个农艺性状的变异系数均大于10.0%。由图1可知,第一果枝节位与断裂比强度2个性状具有一部分明显的离群材料,这可能与材料选取密切相关。综合以上分析表明,150份亚洲棉种质资源间(除纤维品质性状)存在较大的差异,种质资源类型丰富,有利于特异种质材料的比较和筛选。

2.2 主要性状的相关性分析

对150份亚洲棉种质资源12个主要农艺性状进行相关性分析,结果见表2。由表2可知,株高与结铃数、整齐度指数呈显著正相关,与第一果枝长度、果枝数、第一果枝节位及单铃重呈极显著正相关;第一果枝长度与单铃重、衣分呈显著正相关,与结铃数呈极显著正相关;果枝数与结铃数呈显著正相关;结铃数与衣分呈显著正相关,与马克隆值呈极显著正相关;第一果枝节位与整齐度指数呈显著负相关,与马克隆值呈极显著正相关;单铃重与衣分、整齐度指数呈极显著正相关;衣分与伸长率呈显著正相关;上半部平均长度与断裂比强度呈显著负相关,与马克隆值、伸长率呈极显著负相关,与整齐度指数呈极显著正相关;整齐度指数与马克隆值、伸长率呈显著负相关。以上分析表明亚洲棉主要农艺性状间相互影响、相互制约,在种质创新与利用时需要结合分析。

2.3 主要性状的主成分分析

对150份亚洲棉种质资源的7个农艺性状和5个纤维品质性状进行主成分分析,提取特征值大于1的主成分,前5特征值的累计贡献率达64536%,包含了农艺性状和纤维品质性状的绝大部分信息。

由表3可知,第 Ⅰ 主成分的特征值为2.175,相应的贡献率为18.126%,第 Ⅰ 主成分中马克隆值特征向量值正值最大(0.556),说明马克隆值对第 Ⅰ 主成分影响最大,其次是伸长率(0.417),因此第 Ⅰ 主成分为棉花纤维品质因子。第 Ⅱ 主成分的特征值为2.098,相应的贡献率为17.481%,第 Ⅱ 主成分中株高特征向量值正值最大(0.726),其次是第一果枝长度(0.591)、结铃数(0.484)、单铃重(0.471),因此第 Ⅱ 主成分为结铃数因子。第Ⅲ主成分的特征值为1.264,相应的贡献率为10.532%,第Ⅳ主成分的特征值为1.169,相应的贡献率为9.745%,第Ⅲ主成分和第Ⅳ主成分中果枝数特征向量值均为正值最大(0.559,0.612)。第Ⅴ主成分的特征值为1038,相应的贡献率为8.652%,第Ⅴ主成分中第一果枝节位特征向量值为正值最大(0.485)。

2.4 主要性状的聚类分析

对150份亚洲棉种质资源计算欧式距离,按照类平均法进行系统聚类,根据遗传距离41.3将150份材料划分为4大类群(图2),同时计算各类群的性状平均值(表4)。第 Ⅰ 类群包含52份,最具有代表性的材料为江苏常熟鸡脚棉,属于株高适中、第一果枝长度较长、衣分较高(30.18%)的棉花材料;第 Ⅱ 类群包含9份,最具有代表性的材料为河南商丘灰籽,属于植株较矮、第一果枝长度较短、铃重较小、衣分适中的棉花材料;第Ⅲ类群包含44份,最具有代表性的材料为山东惠民德平县一窝猴,属于植株较高、第一果枝长度较长、衣分适中的棉花材料;第Ⅳ类群包含45份,最具有代表性的材料为乐业逻西中棉1-3,属于衣分較低(16.12%)的棉花材料。

3 结论与讨论

作物性状外在表型差异是遗传多样性最直接的表现,基于表型系统性地研究亚洲棉种质资源的遗传多样性,能够形象地展示种质资源群体的遗传结构,便于选择利用,对棉花遗传育种具有十分重要的意义。该研究基于黄河流域棉区150份亚洲棉种质资源进行分析,供试材料的性状涵盖面较广,有利于在育种工作中提取相应的性状进行遗传改良。

该试验遗传多样性分析结果表明,株高、第一果枝长度、结铃数、第一果枝节位、果枝数、单铃重与衣分7个生育期内农艺性状的变异系数均达到10.0%,5个纤维品质相关性状的变异系数均低于10.0%,其中结铃数(23.0%)的变异系数很大,整齐度指数的变异系数最小(2.3%),与前人的部分研究结果一致[13-16],说明150份亚洲棉种质资源间存在较大的差异,资源类型丰富,有利于特异种质材料的比较和筛选。

该试验相关分析表明,株高与第一果枝长度、果枝数、第一果枝节位和单铃重呈极显著正相关;第一果枝长度与结铃数呈极显著正相关;结铃数与马克隆值呈极显著正相关;第一果枝节位与马克隆值呈极显著正相关;单铃重与衣分、整齐度指数呈极显著正相关;上半部平均长度与马克隆值、伸长率呈极显著负相关,与整齐度指数呈极显著正相关。综合以上分析表明,亚洲棉各性状之间相互影响、相互制约,在种质创新利用时可结合分析应用。

主成分分析结果表明,马克隆值增加,相应的伸长率和果枝节位逐渐增加,但上半部平均长度、整齐度指数和结铃数随之降低;株高增加,相应的第一果枝长度、果枝数、结铃数、单铃重、衣分、上半部平均长度和整齐度指数有所增加,但断裂比强度逐渐降低;果枝数增多,相应的第一果枝长度有所下降;第一果枝节位逐渐增加,相应的单铃重、株高和断裂比强度逐渐增加,但结铃数和衣分逐渐降低。

聚类分析结果表明,鸡脚中棉具有较多的结铃数,可作为棉花产量构成的材料加以利用。聚类分析已经被广泛用于作物种质资源分类与遗传多样性研究,但应当注意的是,该试验中聚类分析所用的田间试验数据多为表型数据,作物表型是基因型与环境互作的结果,受环境条件影响较大[17]。因此,要在严格控制试验环境条件的基础上,结合分子标记等先进技术,对试验进行更加系统的研究,更好地为选配杂交亲本提供理论依据[18-20]。

该研究进行的变异分析、相关性分析、主成分分析和聚类分析是将棉花7个农艺性状和5个纤维品质性状综合分析,其中7个农艺性状数据属于表型数据,易受环境因素影响。因此,在试验执行过程中只有严格控制环境因素,才能保证结果的准确性。该研究选取150份亚洲棉种质资源,通过规范的田间操作和严格的调查标准来控制试验误差,结果精准可靠,可为棉花品种选育工作提供理论依据。

参考文献

[1] 喻树迅,范术丽,王寒涛,等.中国棉花高产育种研究进展[J].中国农业科学,2016,49(18):3465-3476.

[2] 吴巧娟,肖松华,刘剑光,等.棉花远缘杂交育种研究进展及发展对策[J].江西棉花,2006,28(5):3-6.

[3] 杜雄明,刘方,王坤波,等.棉花种质资源收集鉴定与创新利用[J].棉花学报,2017,29(S1):51-6l.

[4] 杨延龙,马志刚,吾买尔江·库尔班,等.189份引进棉花种质资源农艺性状与品质形状的遗传多样性分析[J].新疆农业科学,2022,59(12):2870-2878.

[5] 冷春旭,李付广,刘传亮.亚洲棉再生体系研究进展[J].棉花学报,2005,17(3):178-181.

[6] 别墅,孔繁玲,周有耀,等.中国3大主产棉区棉花品种遗传多样性的RAPD及其与农艺性状关系的研究 [J].中国农业科学,2001,34(6):597-603.

[7] 徐秋华,张献龙,聂以春.长江、黄河流域两棉区陆地棉品种的遗传多样性比较研究[J].遗传学报,2001,28(7):683-690.

[8] 中国农业科学院棉花研究所,江苏省农业科学院经济作物研究所.中国的亚洲棉[M].北京:农业出版社,1989.

[9] 周忠丽,吴仕勇,孙君灵,等.我国现存亚洲棉的表型多样性分析[J].植物遗传资源学报,2011,12(6):881-889.

[10] 董薇.棉花种质资源遗传多样性及其SSR丰度分析[D].北京:中国农业科学院,2007.

[11] 徐秋华,张献龙,聂以春,等.我国棉花抗枯萎病品种的遗传多样性分析[J].中国农业科学,2002,35(3):272-276.

[12] 唐淑荣,彭振,褚平,等.2012年我国生产领域棉花纤维品质抽检结果分析[J].中国棉花,2013,40(7):9-13.

[13] 尹会会,李秋芝,李海涛,等.134份国外陆地棉种质主要农艺性状与纤维品质性状的遗传多样性分析[J].植物遗传资源学报,2017,18(6):1105-1115.

[14] 钱玉源,刘祎,崔淑芳,等.基于表型的棉花种质资源遗传多样性分析及核心种质的抽提[J].华北农学报,2019,34(S1):29-35.

[15] 李慧琴,于娅,王鹏,等.270份陆地棉种质资源农艺性状与品质性状的遗传多样性分析[J].植物遗传资源学报,2019,20(4):903-910.

[16] 李腾宇,许超,李耀明,等.陆海杂交种纤维品质和产量相关性的鉴定与分析[J].棉花学报,2020,32(4):348-359.

[17] 金宇豪,阳会兵,高倩文,等.陆地棉纤维品质和农艺性状遗传多样性分析及优良材料鉴定[J].东北农业大学学报,2022,53(2):1-12.

[18] 孙铭,符开欣,范彦,等.15份多花黑麦草优良引进种质的表型变异分析[J].植物遗传资源学报,2016,17(4):655-662.

[19] 周丽艳,郭振清,马玉玲,等.春小麦品种农艺性状的主成分分析与聚类分析[J].麦类作物学报,2011,31(6):1057-1062.

[20] 庄萍萍,李伟,魏育明,等.波斯小麦农艺性状相关性及主成分分析[J].麦类作物学报,2006,26(4):11-14.

基金项目 海南省科技计划三亚崖州湾科技城联合项目(320LH045)。

作者简介 苗鹏飞(1993—),男,河南许昌人,助理研究员,硕士,从事棉花分子生物学研究。

通信作者,副研究员,博士,从事棉花分子生物学研究。