基于氮素迁移规律的农业非点源污染与防治研究

周志才

摘要:为探究农业非点源污染的迁移规律,针对性地提出农业非点源污染防治措施,文章选择太湖西侧的梅林实验流域为研究区,以氮素为代表性研究对象,开展多场次降雨径流观测实验,从单峰型、多峰型径流过程及径流峰值前、中、后各时段进行分析,借助相关系数分析非点源氮素污染迁移与降雨径流深的内在联系。结果表明:无机氮流失占研究区氮素流失的主体,其中NO3--N流失量显著大于NH4+-N;TN、NH4+-N、NO3--N的流失量与地表径流深均呈现明显的正相关关系,相关系数R均为0.95左右。研究区农业非点源氮素污染防治可从径流产生量削减、汇流过程吸收固氮、生物有机肥替代氮肥等方面采取措施。

关键词:农业非点源污染;观测实验;迁移规律;相关性分析;污染防治

中图分类号:X171.1 文献标志码:B

前言

海绵城市建设推进有效削减了城镇非点源污染,农业非点源污染对水环境质量影响的权重不断增大,逐步成为水污染防治的重点。农业活动中超频超量施用氮肥易造成氮素流失,迁移进入水体引起富营养化。水资源公报数据显示:2001年-2018年间富营养湖泊占70.6%,富营养水库占31.6%,太湖流域的氮素污染物40%-70%来自农业非点源污染。

Hve-Suk等基于HSPF模型研究暹罗坝流域氮磷污染负荷变化,发现氮磷负荷变化在农业用地中最为显著;夏军等分析国内外水环境污染物质来源发现农业非点源污染分布最广泛,对水环境影响最大;刘鹏在SWAT模型中模拟多样施肥场景,探索滇池流域氮、磷污染负荷与肥料施用量的关系,为滇池流域科学施肥及农业非点源污染防治提供了指引;王艳分析河套灌区农田退水污染特征并估算非点源污染负荷,发现农田非点源TN、TP输出负荷占总量的79.67%和89.20%。

国内氮素迁移转化研究以机理分析和大尺度模型模拟为多数,探索单一区域内氮素迁移转化规律为其次,设计小尺度场地实验探索复合农业用地影响下氮素迁移流失过程和规律的研究较少,文章以复合农业用地梅林小流域为研究区,探究不同峰型径流过程及不同径流时段非点源氮素迁移流失规律,以期为复合农业区域非点源污染的削减与治理提供参考。

1 研究区及实验设计概况

1.1 研究区概况

研究区坐标为东经119°51',北纬31°20',位于宜兴市沧浦村,流域面积约56.Shm2,属低山丘陵区。研究区以农林用地为主,农业种植用地占比约78.2%,其它用地包括:林地11.7%、草地6%、水塘2.5%、居住用地1.6%。流域降水丰沛,多年平均年降雨天数约为137天,年均降雨量1198mm,最大降雨量1738mm。降水年内分布不均,一般集中在6-9月,汛期雨量約为584mm,约占全年降雨量50%。

1.2 水文观测实验简介

基于研究区用地类型分布,划分了板栗地试验区、旱地试验区、菜地试验区等5个试验观测区,在各试验区出流处设置了导流槽和径流收集池,在研究区径流出口设置了自动气象站和水样采集池,用于采集研究区气象数据、流量和污染物浓度数据。

实验水样的采集与降雨同步进行,每次取样前记录水池内水深,并取雨水样作为本底值。水样H降雨开始采集,前六个样10分钟取一次,后隔半小时取一次,一般取满20个样,根据需要可临时增加取样数。一次完整降雨过程结束后,排空采样池积水,并称取沙重。

2 次降雨产流特征分析

次降雨径流过程指单次降雨事件中与之对应的径流量产生和变化的过程,通常以次降雨径流曲线表示。丘陵地区氮素的流失往往以径流为载体,随着水土流失过程进行迁移转化,易受流域产流机制影响。文章选取研究区观测的5场强度较大的代表性降雨事件,逐一绘制每次降雨径流曲线,分析研究区产流机制及特征。(见表1)

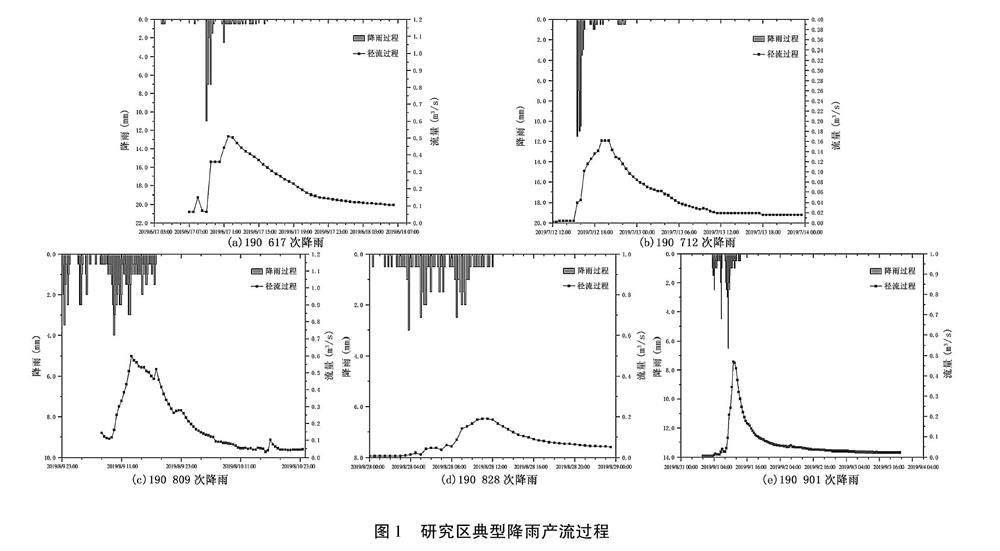

如图1所示5场降雨径流变化情况可以得出研究区以下三点产流特征:

(1)从a、b可以看出雨强较大时,径流过程表现为陡张缓落,退水曲线有明显拐点,说明退水时流速较大的地表径流先从流域出口断面通过,之后壤中流缓慢流过流域出口断面,此时产流过程与超渗产流机制相对应。

(2)从c、d、e可以看出雨强较大情况下,若前日无降雨,土壤含水量未达饱和,一部分雨量下渗,降雨初期径流过程随降雨过程变化不显著;若前日有降雨产生径流,土壤含水量处于较高水平,则径流量随降雨过程有明显的增加。

(3)从d可以看出在连续性低强度降雨后,下渗水量能够使包气带缺水量得到满足,流量过程线呈矮胖且较为对称状,涨水慢、退水也慢。此时地下径流所占比例较大,流域产流过程与蓄满产流机制相对应。

经降雨径流过程分析,研究区产流机制主要有蓄满产流和超渗产流,径流成分主要由地表径流、壤中流与地下径流组成。文章选取观测的典型降雨事件雨量和雨强均较大,超渗产流特征较为显著,下文着重对超渗产流机制下氮素迁移规律及影响要素展开分析研究。

3 产污特征分析

基于国内相关研究主要结论,农业氮素非点源污染的主要形态为无机氮,因此文章主要分析讨论氮素在NH4+-N和NO4--N两种形式下的迁移转化规律,根据出口断面的流量水质同步监测资料,选取代表性次降雨径流过程绘制TN、NH4+-N、NO3--N随时间的变化过程线展开分析。

3.1 单峰型径流过程氮素迁移规律

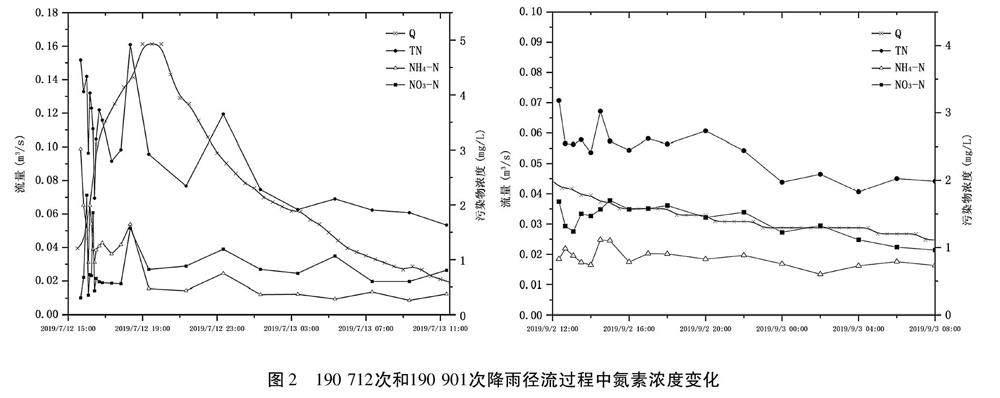

如图2所示,190712次降雨和190901次降雨的径流过程线均为单峰型,图2绘制了190712次降雨径流峰值过程的氮素变化过程线和190901次降雨径流峰值24h后的氮素变化过程线。

(1)190712次降雨径流过程中,TN、NH4+-N、NO3--N三者变化趋势大致相同,各污染物浓度均存在初期陡涨陡落的变化,随后在流域出口的流量起涨过程中迅速形成污染峰,峰后污染物浓度缓慢降低趋于平稳。进一步分析可知,降雨前地表聚积了各种形态的污染物质,在产生径流初期,地表径流对氮素的冲刷和侵蚀作用占主导,因此地表各类污染物有条件产生大量的输出浓度,迅速聚集出污染物浓度高值。

(2)径流初期NH4+-N浓度显著高于NO3--N,分析认为主要是因为土壤带负电,土壤颗粒与土壤胶体对NH4+-N有很强的吸附作用,在降雨冲刷侵蚀下进入地表径流中,初期径流汇流时间短,降雨的浸提作用不明显。随着径流过程持续,冲刷进入径流的土壤颗粒减少,降雨的浸提作用逐步占据主导,径流中NO3--N浓度反超NH4+-N浓度;径流后期降雨的浸提作用和稀释作用共同影响,致使物质浓度呈锯齿形变化。

(3)190901次降雨径流峰值24h后的径流过程中,随着源头污染物质的削减和降雨的稀释作用,TN、NH4+-N、NO3--N的浓度变化趋势基本一致,均随着流量减小缓慢下降,数值变化幅度进一步束窄。

3.2 多峰型径流过程氮素迁移规律

如图3所示190617次和190809次降雨径流峰值过程的氮素变化过程线,两场降雨的径流过程均形成了不少于两个峰值,190617次降雨径流过程次级峰值在前最大峰值在后,190809次降雨径流过程最大峰值在前次级峰值在后,基于两场降雨径流监测数据探索氮素变化与多峰型径流过程的关系。

(1)在多峰型径流过程中,TN、NH4+-N、NO3--N的浓度变化规律与单峰型径流过程较为相似,趋势大致相同,各污染物浓度均存在初期陡涨陡落的变化,随后在流域出口的流量起涨过程中迅速形成污染峰,峰后污染物浓度缓慢降低趋于平稳。

(2)进一步观察可知,NH4+-N浓度在初期陡涨陡落后,随着流量的起涨而迅速上涨,一般在出口断面流量形成第一次峰值前后达到污染浓度峰值,随后下降并趋于平稳,数值在0.5mg/L上下,与随后的径流峰值相关性不明显;NO3--N浓度变化随着流量的起涨而上升,一般在最大峰值前后污染浓度峰值。TN的浓度变化主要受NH4+-N和NO3--N浓度变化影响,径流后期受降雨的浸提作用和稀释作用共同影响,与流量变化的响应关系更为复杂,波动变化更为频繁。

3.3 氮素流失与地表径流深相关性分析

参照国内相关研究结果,区域氮素流失的主要影响因素包括地表径流深、坡度、土壤类型、植被覆盖度等,受限于实验内容和数据,文章就观测时段氮素流失量与地表径流深的相关性展开分析。

如表2、图4所示,无机氮流失占研究区氮素流失的主体,其中NO3--N流失量显著大于NH4+-N;TN、NH4+-N、NO3--N的流失量与地表径流深均呈现明显的正相关关系,相关系数R均为0.95左右,判定系数R2均超过0.90,进而认为降雨径流是非点源氮素污染的直接影响因素;图中NO3--N与地表径流深的相关系数略大于NH4+-N,分析可能受水环境溶解条件及离子电荷不同的影响,有待进一步研究论证。

4 结论

在超渗产流机制下,TN、NH4+-N、NO3--N浓度随径流量变化趋势相近,均随出口断面流量起涨迅速形成污染峰,峰后受降雨浸提作用和稀释作用共同影响呈锯齿状降低并趋平稳;无机氮流失是研究区氮素流失的主体,其中NO3--N流失量显著大于NH4+-N;降雨径流是非点源氮素污染的直接影响因素,TN、NH4+-N、NO3--N的流失量与地表径流深均呈现明显的正相关关系,相关系数R均为0.95左右,判定系数R2均超过0.90;研究区可采取选种截留滞留效果突出的农产品削减源头径流产生量、建设生态排水沟加强汇流过程滞蓄固氮能力、以生物有机肥替代氮肥降低氮素含量等措施综合提升农业非点源污染防治工作。

科研人员首次“定格”电子在液态水中的阿秒级运动

美国和德国科研团队在实验中首次拍摄了液态水中电子实时运动的“定格帧”。该研究提供了一个窗口,使科学家能在以前用X射线无法企及的时间尺度上了解液体中分子的电子结构,标志着实验物理学的重大进步。相关研究发表在《科学》上。

这项研究是通过美国直线加速器相干光源(LCLS)的同步阿秒X射线脉冲对而实现的。此前,辐射化学家只能在皮秒(等于一百万阿秒)的时间尺度上解析电子运动。现在,在阿秒尺度上研究X射线击中目标的电子反应的能力使科研人员能够深入研究辐射引发的化学反应,比以前的方法快100万倍。研究中开发的技术,即液体中的全X射线阿秒瞬时吸收光谱,使他们能在原子核移动之前,在电子进入激发状态时“观察”由X射线激发的电子。

這项研究建立在阿秒物理学这一新学科的基础上,揭示了物质受到X射线照射时的瞬时电子变化,不仅加深了科学家对辐射诱导化学的理解,还标志着阿秒科学新纪元的开始。

本文摘自国外相关研究报道,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。

来源:中华人民共和国科学技术部网站

https://www.most.gov.cn/gnkjdt/202403/t20240314_189968.html