“搭建学习支架,激活思维活动”教学策略的探索

王伟志 张红艳

【关键词】情境支架;学材支架;问题支架;方法支架

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“义教新课标”)提出:“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习。”[1]在教学实践中,教师多以“任务驱动教学”的方式,给予学生充分的学习时间和探究空间,引导学生自主、合作、探究学习。这就需要教师从学生的需求点、知识的生长点出发,为学生搭建恰切的学习支架。

学习支架是基于教材、学习目标和学生学习情况,在课堂教学中有意识地赋予学生学习梯度和辅助的一种学习活动载体,它融合了知识与能力、方法与过程、个体学习动力及课堂互动等因素,是一个不断变化和发展的学习支持系统。学生在这个学习支持系统的帮助下,能快速激活思维,发现和解决学习中的问题,掌握、理解和运用所要学习的知识,落实单元语文要素,提升核心素养。如何搭建恰当的学习支架呢?笔者在教学实践中,从以下几个方面进行了尝试。

一、合理搭建情境支架,激发学习动力

搭建情境支架,即创设学习情境。义教新课标提出:“创设学习情境,教师应利用无时不有、无处不在的语文学习资源与实践机会,引导学生关注家庭生活、校园生活、社会生活等相关经验,增强在各种场合学语文、用语文的意识……”[2]课堂上,教师可借助多媒体播放音乐、视频,利用绘画、图片设计生活学习场景,引导学生表演故事等,都是创设情境。真实情境的创设,最好能够贯穿课堂学习的始终。

例如,教学五年级下册第八单元《手指》时,为了实现“感受课文幽默风趣的语言”的学习目标,上课伊始,教师便创设情境:“今年六一儿童节,学校将举行‘校园幽默艺术节,需要我们提交作品,怎么做呢?要学艺,先拜师,首先走进丰子恺先生的《手指》……”在“拜师学艺”这个情境任务的引导下,教师紧扣主题,设计了三个实践活动:学艺篇,品拇指,悟风趣;练艺篇,演四指,赏风趣;秀艺篇,仿五指,话五官。由品读到表演再到仿写,学习活动层层深入,教师的引导与学生的实践实现了有机结合。

再如,教学四年级下册第五单元《记金华的双龙洞》,如何让学生从被动“学”变成主动“学”呢?我们以浙江省金华市双龙风景区管委会工作人员的名义发布了一封信,信的内容如下:

“我是浙江省金华市双龙风景区管委会的工作人员。近年来,随着研学游的兴起,我们遇到了一个问题:广大研学者希望增加学生播音员,诵读《记金华的双龙洞》,让他们能够边欣赏美景边感受童音诵读经典名篇的美好。老师,您能推荐学生帮我们解决难题吗?”

这封信一下子把学生带进了“朗读者”的角色。为了解决风景区工作人员的难题,学生便以播音員的标准和要求积极练习朗读课文。

二、巧妙搭建学材支架,深度开发学习内容

语文课程包含许多隐性的学习资源,需要教师根据学生的学习需要,从不同的角度挖掘、寻找、撷取,拓展教材内容的深度和广度。

例如,识字教学中常用的字源识字法,需要补充汉字音、形、义的演变过程,借助汉字的演变过程,帮助学生认识中华优秀传统文化,理解汉字的意义。“见、贝”两个字,因字形相似,学生容易混淆,教师可以补充甲骨文的写法来帮助学生区分:“见”是会意字,甲骨文字形上面是目,下面是跪着的人,表示眼睛看到的意思;“贝”是象形字,甲骨文字形呈现的是贝类的两扇壳张开的样子。古人把贝壳当作钱币用,引导学生明白用“贝”作偏旁的字大多与钱财有关。通过字的构造理解字义,学生就可以区分“见、贝”了。

再如,六年级上册第八单元“走近鲁迅”,语文要素是“借助相关资料,理解课文主要内容”。因为鲁迅生活的年代距离学生较远,当时的语言表达也与现在的语言表达有所差异,所以必须借助资料,学生才能真正读懂课文。《好的故事》这篇课文是学生比较难理解的,教师可以搭建学习支架。

首先“赏梦”,抓住“这故事很美丽,幽雅,有趣。许多美的人和美的事,错综起来像一天云锦,而且万颗奔星似的飞动着,同时又展开去,以至于无穷”这段话,让学生找一找课文描写了哪些“像一天云锦”似的美的人和美的事,然后引导学生想象“飞动、展开去”的情景,“带织入狗中,狗织入白云中,白云织入村女中……”学生进入美好的故事,接着切换回“鲁迅醒了,回到现实”的语句,补充当时社会背景的图文资料,将“美丽梦境”与“黑暗社会”对比,理解“昏沉的夜”。然后“析梦”,对比朗读“美丽、优雅、有趣”的梦境与写黑暗现实的语句,深刻理解鲁迅先生对“梦”里那“好的故事”的描绘,其实是他对美好生活的向往。最后,引入课后“阅读链接”中的材料,进一步体会鲁迅先生努力在黑暗中寻找光明的精神,启发学生以“鲁迅先生,我想对您说: ”为题写话,深入理解鲁迅精神。

三、精准搭建问题支架,促进学生思维发展

“为学患无疑,疑则有进。”这句话告诉我们,学习过程中,有问题才能有进步。教学时,教师须认真研究各项学习任务,想办法把这些任务转化为能培养学生思维能力的问题,然后基于这些问题组织实践活动,引导学生自主学习、深入思考,开展合作探究。

搭建问题支架最好的素材就是教材中的思考练习题和语文园地。教材中的练习题,往往不只是简单地提出一个学习要求,有时体现了整个单元甚至整册书的学习目标。学生完成练习题的过程,就是运用某种方法完成学习任务的过程。目前使用比较广泛的“学习任务单”,大多依据练习活动设计,引导学生先明确问题,再识别信息、整理归纳信息、分析信息,最终解决问题。

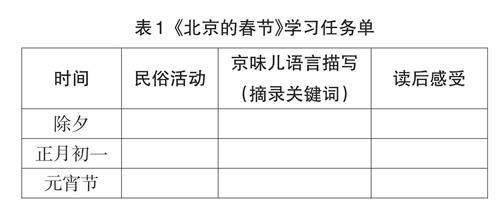

例如,六年级下册第一单元语文要素是“分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的”。学习重点是了解各地的民俗现象,能从日常生活和普通事物中发现民俗之美,激发学生对民俗文化的热爱之情。教学《北京的春节》,可根据单元学习任务及教材练习活动要求,搭建三个问题支架。一是学生初读课文后,引出课后思考练习题:“默读课文,想想课文是按照怎样的顺序写老北京人过春节的,哪几天写得详细,哪几天写得简略,讨论一下这样写的好处。”二是在学生整体感知北京春节的喜庆、热闹、祥和的基础上,根据练习二和练习三,搭建问题支架(见表1),让学生阅读重点语段,体会作者是怎样抓住民俗活动进行详写的,并布置任务:再次默读课文,抓住北京春节的三个重要日子——除夕、正月初一、元宵节的相关场景,完成学习任务单。

学生反复阅读课文中的详写部分,体会作者是如何根据各个重要日子的不同特点,突出老北京春节民风民情的。三是引入语文园地中的练习题,将学生的学习由课内延伸至课外:

你知道下面这些习俗的寓意吗?你还知道哪些有吉祥寓意的习俗?

过年的时候吃年糕:寓意万事如意年年高。

过年的时候吃鱼: 。

建筑上雕刻蝙蝠: 。

解答这个问题,学生需要先读例子,了解“吃年糕”习俗的寓意,然后结合自己的已有知识和生活经验,说出“过年吃鱼”“建筑上雕刻蝙蝠”等习俗是借用了事物谐音,表达“年年有余”“福气盈门”的美好愿望。最后,启发学生说一说自己的家乡还有哪些表达美好祝愿的习俗。还可以要求学生课外继续从书本、电视,以及通过询问长辈等多种渠道,了解不同地区、不同民族的习俗。

设置前后连贯、有挑战性的问题支架,能激发学生的好奇心、求知欲,使其学习时目标明确,方向性强,还能联系日常生活,调动已有的知识经验,有效培养高阶思维,实现深度学习。

四、顺学搭建方法支架,指向听说读写能力

我们这里谈的搭建方法支架,主要是学生在单元学习过程中,为了完成核心学习任务,教师给学生提供的一种说明指导或思路,帮助学生找到解决问题的突破口,是师生共同完成学习任务过程中思维成果的体现。

小学低、中年级的学生形象思维较强,图片释义、视觉辅助就是很好的方法支架。在课堂教学中灵活运用图片、插画、视频等视觉辅助工具,能够将学习过程显性化,帮助学生准确把握“图”语言,快速厘清知识结构,在语言和认知之间建立起联系。

例如,学习三年级下册的《漏》,我们让学生借助课本上的第一幅插图,讲明白故事的起因;借助第二幅插图,讲清楚故事的经过和结果。像这样的范本,教材中无处不在。二年级上册的《小蝌蚪找妈妈》按顺序把插图连起来,可以帮助学生完整地讲出故事。梳理插图是帮助学生复述故事的好方法。

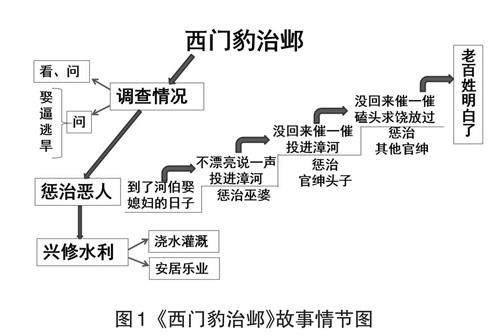

又如,四年级上册《西门豹治邺》,其所在单元的语文要素是“ 了解故事情节,简要复述课文”。我们在教学的过程中,先采用“提取关键信息,合并串联”的方法学习“调查民情”部分,根据西门豹的调查方法提取关键字“ 看、问”,从老大爷描述人祸的话语中提取“ 娶、逼、逃”等字,从天灾中提取“旱”字。学习“惩治恶人”部分,学生先借助学习任务单梳理主要信息,根据信息绘制出“ 惩治恶人”思维导图(见图1),然后添加语言、动作、神态等,复述这部分故事。接下来加上“ 兴修水利”部分,《西门豹治邺》就形成了一个完整的思维导图。再让学生转换角色复述:“如果你是随行的使官,会怎样向魏王汇报这件事? 请借助这张情节图,把西门豹治邺的事情复述给魏王听。”

依据这个支架,学生变身小编剧,有详有略、绘声绘色地讲述《西门豹治邺》的故事。

小学阶段,概括课文主要内容是重要的学习内容。题目扩展法、段意合并法、“六要素”串联法、抓中心句法等方法能帮助学生快速梳理内容,但想深入解读文本,则要搭建必要的指向听说读写和核心素养的“能力型”学习支架。如学习五年级上册《父爱之舟》,根据单元语文要素“体会作者描写的场景、细节中蕴含的感情”,教师先指导学生精读“逛庙会”的段落,梳理出“找场景—品细节—想画面—悟真情”的学习方法,然后再运用这一方法“默读课文其他部分,找出你感触最深的场景,圈画出最能让你感受到父爱的细节,想象画面,写上阅读感受”。同时提示汇报交流的方法:“请同学们看第自然段,我感触最深的场景是,我找到的语句是,我通过这个细节想到。这是一位的父亲。”搭建这样的支架,学生的自主学习和汇报交流就会有条不紊。

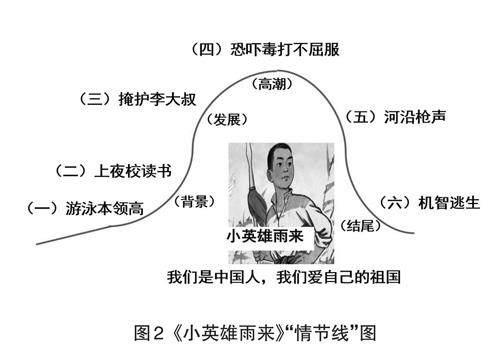

又如,学习四年级下册《小英雄雨来(节选)》,本单元语文要素是“学习把握长文章的主要内容”,教师可以边引领学生阅读,边搭建“情節线”支架(见图2),使得故事的主要内容一目了然。

《小英雄雨来(节选)》的另一个学习重点是从人物的语言、动作等描写中感受人物形象,可以抓住“雨来与鬼子作斗争”的部分,搭建“鱼骨支架”(见图3),帮助学生理解雨来为什么是个小英雄。

总之,学习支架要依据文本特点和学生实际情况搭建,要符合学生语文能力在语文实践中生成和发展的规律,激活学生思维,帮助学生有效学习,落实语文要素,提升学生的语文核心素养。