更迭与传承:贵州晴隆彝族舞蹈“阿妹戚托”历时性考察

陈爽娇

【摘 要】 “阿妹戚托”是流传于晴隆原三宝彝族境内的彝族传统婚嫁舞蹈。由于时代变迁,“阿妹戚托”由原生态舞蹈逐渐朝着舞台表演艺术发展,表演场地、人员构成和舞蹈形态也随之嬗变。在继承和弘扬中华优秀传统文化,保护好、传承好、利用好非物质文化遗产的时代背景下,提高族群内文化自觉性与政府主导下的共同参与,二者相辅相成,缺一不可,对助力“阿妹戚托”的当代传承和长远发展具有举足轻重的作用。

【关键词】彝族舞蹈 阿妹戚托 历时性发展 传承

中图分类号:J705 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2024)02-0019-06

晴隆位于贵州省西南部,黔西南布依族苗族自治州的东北角。《晴隆县志》中记载了晴隆县境内彝族人的迁徙历史,主要分为两个阶段:第一个阶段发生在明代中叶,彝族先民从云南的宣威向晴隆迁徙;第二个阶段发生在清朝晚期,从威宁、毕节、黔西等地迁入晴隆。“阿妹戚托”是流传于晴隆原三宝彝族境内的彝族传统婚嫁舞蹈,也是当地易地搬迁至晴隆阿妹戚托小镇后文化传承的符号。对晴隆“阿妹戚托”进行历史性考察有助于推动其当代传承和长远发展,并将为相关学者提供民族民间舞蹈研究的资料借鉴和个案参照。

一、晴隆“阿妹戚托”的源流

“阿妹戚托”是根据当地彝语音译而来的名称,汉语又将其称为“跳脚舞”“嫁女舞”或“姑娘出嫁舞”。20世纪的文献中,还将其称为“阿米戚托”“阿夷且头”“阿默气头”等。根据文献记载与传承人文安梅口述,有关“阿妹戚托”的起源传说主要有“仙人传授说”“众人创造说”两种。不论哪种起源传说,均体现了彝族人民对于婚姻和家庭的重視。透过舞蹈,不仅表达了对出嫁姑娘的祝福和欢送,同时也展现了家庭美德和文化传统。传说与历史的结合,使得“阿妹戚托”成为当地彝族文化中不可或缺的一部分,它不仅仅是一种舞蹈形式,更是一种凝聚情感、传承文化和弘扬价值观念的纽带。

二、“阿妹戚托”七十余年发展综述

(一)20世纪50—70年代

中华人民共和国成立后,党和政府重视文艺事业建设,“各级政府文化主管部门和舞蹈家协会等有关群众文艺团体,通过会演、调演、比赛、观摩演出、学术研究等方式,有力推动了贵州舞蹈活动的普及与提高”,这一时期,“阿妹戚托”通过艺术会演被大众知晓。1956年末举办的“贵州省第一届工农业余艺术会演大会”,安顺专区晴隆代表团毛子才、文少清、柳文氏、王德英四人参演的彝族“跳脚舞”获民间艺术部分演出奖“一等奖”。1957年,“全国第二届全国民间音乐舞蹈会演”在北京举行,彝族“跳脚舞”作为贵州选拔的音乐舞蹈节目之一参加此次会演,被授予“各民族的优秀艺术宝藏”奖旗。此后较长一段时期,由于多方面因素影响,阿妹戚托的发展近乎停滞。

这一时期,有关“阿妹戚托”的文献资料,有1957年贵州省第一届工农业余艺术会演大会主编的《贵州省第一届工农业余艺术会演民间艺术部份节目资料汇刊》(后文称《节目资料汇刊》)。《节目资料汇刊》记载了参加贵州省第一届工农业余艺术会演大会的部分获奖民歌、舞蹈、花灯、戏曲等节目的相关信息,对晴隆县彝族跳脚舞的动作特征、队形变化等进行了文字和图像记录,以及对相关获奖信息进行汇总。

(二)20世纪80—90年代

中共十一届三中全会以后,贵州舞蹈活动呈现出朝气蓬勃的景象,“阿妹戚托”对外文化交流活动逐渐增多。1982年5月,晴隆县彝族舞蹈“阿妹戚托”入选参加贵州省首届少数民族传统体育运动会表演项目。“1984年12月5日,贵州省歌舞团和群众艺术馆,又派出5名男女青年演员,前往晴隆县,对跳脚舞进行改编、提炼。”年底,黔西南自治州民族事务委员会又拨经费给县文化馆,将曾经濒临灭绝的“跳脚舞”搬上舞台。1988年,全国首次民间民族舞蹈研讨会在广西桂林举行,参会专家在观看“阿妹戚托”的影像资料后,发出“可与阿拉伯、俄罗斯的舞蹈媲美”的赞誉,将该舞蹈誉为“东方踢踏舞”。1992年,晴隆县文化局组织《阿妹戚托》表演方队参加黔西南布依族苗族自治州举行建州十周年庆典。1995年,“阿妹戚托”首次走出国门,参加意大利“世界民族民间文艺会演”。

这一时期,“阿妹戚托”的理论研究取得了长足进步。1985年出版的《黔西南布依族苗族自治州概况》记载了“跳脚舞”于20世纪50年代进京参加少数民族舞蹈会演的概况。1986年出版的《贵州民间艺人小传》中记录了“跳脚舞是彝族所独有的民族舞蹈形式,表演时全凭跳者双脚的提、摆、踏、踢等各种动作,在地面上跳出富有明显节奏的音响,颇为别致,引人入胜”。1986年贵州省文化厅设立《中国民族民间舞蹈集成·贵州卷》编辑委员会,开始收集、整理、编辑贵州省境内各民族的舞蹈资料,并于1999年完成交付审稿。1989年出版的《贵州少数民族风情》记载了“阿妹戚托”的表演特征,“没有旋转大跳,没有音乐伴奏……舞蹈要求换脚灵活,踩脚声响,步调一致,且甩手均匀”。1993年《晴隆县志》出版,记载了晴隆县着手对县境内的民族民间文化艺术进行发掘整理。1993年出版的《贵州彝学·贵州省彝学研究会首届彝学科研成果评奖获奖论文选集》中收录文章《浅谈彝族传统舞蹈“阿买戚托”的命名》,作者方家印在文中分析了黔西南彝族舞蹈“阿买戚托”汉语直译的“跳脚舞”与黔西北的彝族跳脚舞(铃铛舞)功能存在差异,通过解析“阿买戚托”的具体意思,认为该名称直译为汉语应为“姑娘出嫁舞”,“阿买戚托”登上舞台时已有名气,为保留其艺术效果,故建议保留彝语直译名称“阿买戚托”。

(三)21世纪以来

随着新世纪的到来,各级政府加大对民族民间文化保护和传承工作的重视力度。贵州省的非物质文化遗产保护工作取得了长足发展,其中包括“阿妹戚托”的传承和保护。2002年,《贵州省民族民间文化保护条例》提出对贵州省内民族民间文化开展普查、搜集、整理和研究工作。“2005年3月26日,国务院办公厅颁布《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》及附件《国家级非遗代表作申报评定暂行办法》,贵州省在2002年普查的基础上,随即进行了非遗代表作名录项目的申报评审。”2007年,经贵州省人民政府批准,“阿妹戚托”被列入贵州省第二批省级非物质文化遗产代表作名录(黔府发〔2007〕16号)。2012年,晴隆县柳顺方被认定为贵州省第三批省级非物质文化遗产名录项目“阿妹戚托”代表性传承人。2014年,“阿妹戚托”经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录(国发〔2014〕59号)。2020年,文安梅被认定为贵州省第五批省级非物质文化遗产名录项目“阿妹戚托”代表性传承人(黔文旅发〔2020〕36号)。2022年8月,文安梅由贵州省文化和旅游厅推荐申报第六批国家级非物质文化遗产“阿妹戚托”代表性传承人。

基于非遗保护时代背景,在政府主导的推动下,这一时期“阿妹戚托”通过校园传承与舞台化表演等形式,进一步扩大了影响力。2002年,下发《省教育厅、省民宗委关于在我省各级各类学校开展民族民间文化教育的实施意见》(黔教发〔2002〕16号),文件中指出贵州省作为一个多民族省份,蕴藏着丰富的民族民间文化资源,各级学校应该积极投身于保护和弘揚优秀民族文化行列,实现民族的伟大复兴;2005年,柳顺方从自己所带班级中挑选32名学生,成立舞蹈队,开始教授“阿妹戚托”;2007年7月,黔西南州选送原生态群舞“阿妹戚托”,获“黄果树杯多彩贵州”舞蹈大赛原生态组“银瀑奖”;2009年,参加第四届贵州少数民族文艺汇演获二等奖;2011年,“阿妹戚托”参加第六届全国校园文艺汇演(暨第十一届校园春节联欢晚会)获得金奖;2012年,晴隆县“阿妹戚托”参加贵州首届彝族原生态歌舞大赛获一等奖;2015年,“阿妹戚托”作为地方特色课程,在全县中小学课间操上进行推广;近年来,晴隆县委、县政府更加重视保护、传承和弘扬民族文化,并致力于推广文旅产业发展。2019年,成立阿妹戚托艺术团,文安梅任艺术团团长,负责教授阿妹戚托,这一举措对提高阿妹戚托的传承质量和水平起到了积极的推动作用。

21世纪以来出版或发表有关“阿妹戚托”的学术成果显著增加。这一时期出版有关“阿妹戚托”的著书主要有四类,第一类为《中国民族民间舞蹈集成》,全书共收录全省各民族代表性传统民间舞蹈共96个,其中就包含彝族嫁女舞“阿妹戚托”,将图文相结合,记录分析“嫁女舞”的舞蹈形态、动作流程,以及服饰特征等内容;第二类为地方志书,例如《贵州省志·文化艺术志》《黔西南布依族苗族自治州·文化艺术志》《黔西南布依族苗族自治州概况(修订)》等,记载了流传于黔西南州境内的阿妹戚托基本概况;第三类为地方民俗著书,例如《贵州民族风情图鉴》《贵州民族民俗概览》等,记载了贵州各民族的风俗人文,其中对“阿妹戚托”的基本特征进行简要概括;第四类为非物质文化遗产著书,例如《贵州非物质文化遗产问题研究》《贵州非物质文化遗产研究》《贵州省非物质文化遗产田野调查丛书·黔西南布依族苗族自治州卷》等,记载了“阿妹戚托”的表演场地、人员构成,以及舞段构成等内容。这一时期发表的学术论文主要可分为两类:其一为基础性研究,例如《贵州彝族婚嫁“跳脚舞”的社会功能剖析》《贵州彝族乐舞 “阿妹戚托” 之渊源与文化意蕴探究》《运用舞蹈生态学方法分析彝族原生态舞蹈“阿妹戚托”》等,分析“阿妹戚托”表演形态,风格特征、社会内涵;其二为“阿妹戚托”应用研究,例如《浅谈彝族舞蹈“阿妹戚托”的传承性》《彝族村落“阿妹戚托”文化传承与生态保护研究 ——以晴隆县三宝彝族乡为例》《彝族舞蹈“阿妹戚托”体育文化传承研究》等,分析“阿妹戚托”的生存现状,立足实际为其传承发展提出参考建议。

三、表演程式演变

(一)表演场地

晴隆县彝族传统婚姻为族内通婚。在进行婚配前,男女青年要经过一系列的仪式过程才能步入婚姻殿堂,结为夫妻。“阿妹戚托”是彝族传统婚嫁仪式中女方发亲前一晚进行的舞蹈。发亲前,女方家要为其举行嫁女仪式,俗称“盘姑娘酒”。晚饭过后,老年人在堂屋中围桌饮酒,唱酒令歌;青年男女则在院坝中跳起“阿妹戚托”。其间,酒令歌与阿妹戚托相互穿插,“歌时不舞,舞时不歌,歌闭起舞,舞停歌接”,以致通宵达旦。

当前,“阿妹戚托”原有的生存场域正悄然发生变化。20世纪50年代举办的“贵州省第一届工农业余艺术会演大会”,安顺专区晴隆代表团选派舞蹈彝族“跳脚舞”参加,这是中华人民共和国成立以来的有关文献记载中该舞蹈首次从彝族传统婚嫁礼仪中脱离出来,作为舞蹈节目登上舞台表演。20世纪80年代起,各级文化部门派出专业人员对“阿妹戚托”进行发掘整理,将其搬上舞台,影响力不断扩大。21世纪以来,三宝彝族乡居民整乡搬迁至阿妹戚托小镇后开启“阿妹戚托”发展的新模式。依托三宝彝族自治乡原有的民族文化,将易地扶贫搬迁安置点阿妹戚托小镇作为民族文化风情景区,以彝族舞蹈“阿妹戚托”为展示彝族传统文化的符号,该舞蹈作为小镇的固定表演节目进行演出。

随着现代化的推进、生存环境的变迁,使得传统文化失去生存根基,当地彝族传统婚嫁仪式逐渐简化,“阿妹戚托”历经由族群内传承向由外来力量的介入传承发展,从传统婚嫁礼仪式中在院坝进行的表达对新娘祝愿和教诲的舞蹈,发展演变为对外展示当地彝族传统文化艺术的舞台表演艺术。

(二)人员构成

20世纪的文献记载显示,传统舞蹈“阿妹戚托”是由男女表演,无音乐伴奏的集体舞蹈。《贵州省第一届工农业余艺术会演民间艺术部份节目资料汇刊》对“跳脚舞”进行了如下记载“这是一个没有音乐伴奏的舞蹈,人数和队形也没有限制,是一种群众性的集体舞蹈”;《中国民族民间舞蹈集成·贵州卷》中记载“嫁女舞是男女集体舞。男女手牵手,相间成行,或双人,或多人一队,无严格限制。舞者均为新娘寨子中的男女青年。”《贵州民间艺人小传》记载晴隆县三宝彝族跳脚舞能手王新成,“王兴成十八岁时,跟父亲学会彝族祖传的跳脚舞(彝语为:阿夷且头)……王兴成为继承和发扬彝族跳脚舞这一民族民间传统舞蹈,用一个多月的时间,认真而又耐心地教会了二十多名男女青年,使之后继有人。”

21世纪以来,“阿妹戚托”朝着舞台表演艺术进行转变,该舞蹈的人员构成由男女集体舞向女子群舞发展。2007年7月,“黄果树杯”多彩贵州舞蹈大赛在贵阳举行,文安梅领舞的原生态群舞“阿妹戚托”24名演员均为女性,舞蹈也从无音乐伴奏变成伴有哼唱的歌舞。文安梅谈及该舞蹈参加比赛的演员均为女性原因时说到“那时候男生很少喜欢学这个东西,也很难找到熟悉该舞蹈的人”。2011年1月,赴北京参加校园春节联欢晚会,参演的所有表演人员都是女性。时至今日,在晴隆县阿妹戚托小镇,观众可以看到由女性进行的“阿妹戚托”表演,表演人数均为偶数。

20世纪至今,“阿妹戚托”的人员构成由原来的男女集体舞向女子群舞发展,舞蹈也从舞者以脚下动作统一节奏的舞蹈向有人声哼唱的歌舞发展。

(三)舞蹈形态

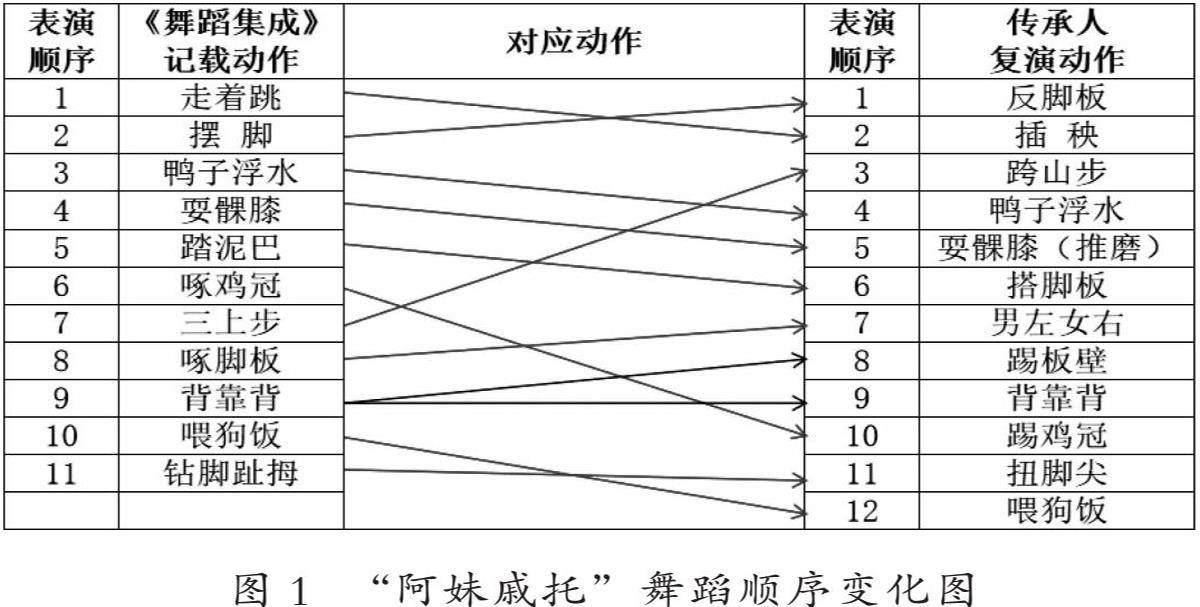

阿妹戚托是当地彝族婚嫁习俗中的重要组成部分,不同舞段的舞蹈动作均为表现彝族生产生活、伦理道德相关内容。“《中国民族民间舞蹈集成》是我国舞蹈史上空前的鸿篇巨著,它在记录、保存我国传统舞蹈遗产的方方面面,为后代继承、研究传统舞蹈留下了全面、系统的宝贵资料;亦为传承中华民族的舞蹈文化传统、延续民族的精神命脉,提供了重要的历史文本。”笔者将《中国民族民间舞蹈集成·贵州卷》(后文称《舞蹈集成》)中记载的舞蹈形态及20世纪80年代舞蹈集成时期收录的“跳脚舞”舞蹈影像与现流传于阿妹戚托小镇的“阿妹戚托”经传承人文安梅复演的舞蹈形态进行比对,发现舞蹈的组合动作名称、动作顺序和节奏动作等存在一定差异,主要表现在以下三个方面:1.组合动作名称变化。《舞蹈集成》载,“嫁女舞”由1个基本动作和11个组合动作组成,现如今在晴隆县阿妹戚托小镇流传的“阿妹戚托”发展为由1个基本动作和12个组合动作组成。2.动作顺序变化。通过传承人文安梅复演的舞蹈动作与《舞蹈集成》记录的舞蹈动作进行对照,动作顺序变化较大。例如,原来的第6个动作“啄鸡冠”,现如今为第10个动作“踢鸡冠”;原来的第7个动作“三上步”,现如今为第3个动作“跨山步”。笔者将具体顺序变化绘制如下图1。3.动作和节奏特征变化。目前流传的舞蹈形态较之20世纪80年代舞蹈集成时期收录的舞蹈影像及《舞蹈集成》中记录的舞蹈形态,弱化了舞蹈的运动轨迹,动作和节奏也随之发散变化。

图1 “阿妹戚托”舞蹈顺序变化图

四、传承发展建议

“阿妹戚托”是依托彝族传统婚嫁礼俗进行的舞蹈形式,其产生绝非一蹴而就,其经过彝族传统文化的浸润,在传统婚嫁礼仪中得到发展和延续。随着现代化进程的推进,彝族原始宗教信仰、祖先崇拜、族群认同等逐渐弱化。当地彝族婚嫁仪式由繁复向简单化过渡,“阿妹戚托”的生存环境弱化,逐渐失去原有的吸引力,演变为展示传统文化艺术的舞台表演,自身所蕴含的教化育人等文化功能也日渐消亡。因此,为了进一步传承和发展“阿妹戚托”,族群内部和政府部门的积极参与是必不可少的。

(一)提高族群内文化自觉性

在多元文化相互碰撞交融的时代背景下,文化自觉性是民族认同感和凝聚力的基本要求。费孝通先生在看待不同文化之间关系时提出“各美其美”的观点,“即我们要珍惜、善待、传承本民族的文化,让我们的子孙了解、认识、认同本民族的文化,让他们知道‘我是谁”,通过对自身文化的认同,不断增强文化转型的自主能力,以适应新环境和时代所需的文化选择。笔者认为,“村落”是非遗传承的主要场所,因此对于晴隆县彝族舞蹈“阿妹戚托”的传承与保护来说,首要任务是提高族群内的文化自觉性。族群成员应该认识到本民族文化的宝贵之处,并自觉地树立起主人翁意识,通过自身行动来继承和保护包括“阿妹戚托”在内的本民族优秀传统文化,这样在接受外来文化时,才能清楚地辨别本民族文化优缺点,进而更加珍惜和保护本民族文化。

(二)健全传承人保护体系

舞蹈作为一种人体艺术,承载着丰富的文化内涵和历史记忆,其传承主要通过口传身授的方式进行。《重庆地区非遗舞蹈传承人保护现状、问题及对策研究》一文中谈到“非遗舞蹈的传承人既是推进非遗舞蹈保护的核心,也是传承的媒介”。同样,在“阿妹戚托”的传承保护工作中,传承人的作用尤为重要。首先,应严格把控传承人的认定程序,传承人应掌握传统舞蹈的知识和技能,具备一定的代表性和影响力。其次,应处理好“为谁保护、为何保护、有何意义”的关系,“构建以传承人为主体和载体的活态空间,依托其身体形成的信俗、知识、经验、技能、技艺,在情境化言传身授中完善传承机制,不断扩大传承规模与影响。”传承人必须肩负起非遗保护传承的责任和义务。妥善处理保护与传承、保护与普及、保护与创新之间的关系,并将重心放在传统舞蹈的传承方面。最后,通过非遗舞蹈进校园、进社区等文化活动,扩大“阿妹戚托”普及的廣度;举办非遗舞蹈培训,为感兴趣的相关学者、研究人员、学生或者群众提供学习机会,将理论与实践教学结合起来。

(三)推进“阿妹戚托”数字化建设

随着数字化技术手段的普及和完善,为非物质遗产保护提供了新的方向。非物质文化遗产保护工作中借助数字化技术突破了传统保护方式的限制,可以更有效地对其进行记录和保存。当前“阿妹戚托”数字化保护尚处于起步阶段,亟需具有“阿妹戚托”的数字化保护意识,充分利用现代化技术手段对其加以保护。“阿妹戚托”数字化建设能够有效地整合其历史传说、运动特征、文化内涵和传承信息,并借助于多媒体集成、3D动画等为技术支撑,对其进行采集、记录、加工和保存,逼真地模拟舞蹈各组合动作运动轨迹和形态特征。与此同时,还应探索出适用于“阿妹戚托”的传播手段,将其从单一媒体、单向展示向多媒体、交互性等维度延伸,通过官方网站、微信视频号、抖音等呈现形式向外界传播,实现更广泛的传播,使得更多受众能够直观且全面地感受到“阿妹戚托”艺术魅力,激发民族文化发展的活力。

(四)加强“阿妹戚托”理论研究

“阿妹戚托”作为贵州彝族文化的重要组成部分,针对目前其理论研究视角单一的现状,要加大研究力度,并提升研究水平,才能更深入挖掘其文化价值,探究其传承路径。笔者认为,首先,应加强阿妹戚托理论研究队伍建设。建立一批以高校和研究机构为主的理论研究基地,并广泛吸引社会学术力量参与其中,从而为贵州民族传统文化艺术研究搭建多学科研究平台。其次,解决相关科研人员研究存在经费不足的问题。通过设立专项资金,为科研人员采风调研提供资金补贴,以便深入挖掘包括“阿妹戚托”在内的民族民间传统文化艺术的内涵及文化价值;对其研究成果提供编辑出版经费支持,促进科研人员与同行开展学术交流,提升其学术水平。再次,定期举行相关学术论坛等交流活动,以加强不同视角和学科之间的交流互动和实践对话,促进不同领域专家之间的合作,从而为阿妹戚托的研究提供更多思路。最后,加强非物质文化遗产中青年专家队伍建设,通过多种渠道吸引优秀中青年研究人才,鼓励研究人员进行学习进修,提升其科研能力。

五、结语

舞蹈是一种与族群或社群整体文化紧密相连的艺术形式,扎根于群众之中,并在历史长河中经过世代传承和发展,形成了独特的艺术风格。这些舞蹈不仅反映了一个民族或地区人民的风俗习惯、思想观念、审美情趣和道德情感,更是其文化遗产的重要组成部分。“阿妹戚托”是依托彝族传统婚嫁仪式进行的舞蹈形式,七十余年的发展历程中,舞蹈实践与理论研究共同发展,为其传承发展留下了宝贵资料。提高族群内文化自觉性、健全传承人保护体系、推进“阿妹戚托”数字化建设和加强理论研究,有助于“阿妹戚托”的当代传承和长远发展。

参考文献:

[1]贵州省晴隆县志编纂委员会编.晴隆县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1993:75.

[2]贵州省地方志编纂委员会编.贵州省志·文学艺术志[M].贵阳:贵州人民出版社,2003:344.

[3]刘柯著.贵州少数民族风情[M].昆明:云南人民出版社,1989:248.

[4]贵州省地方志编纂委员会编.贵州省志·文学艺术志[M].贵阳:贵州人民出版社,2003:494.

[5]班成农,陈鸣明.贵州黔西南布依族苗族自治州概况[M].北京:民族出版社,2007:94.

[6]贵州省文化出版厅,贵州省群众文化学会编.贵州民间艺人小传[M].贵阳:贵州人民出版社,1986:159.

[7]贵州省地方志编纂委员会编.贵州省志·文学艺术(1978-2010)[M].贵阳:贵州人民出版社,2017:359.

[8]中国民族民间舞蹈集成编辑部编.中国民族民间舞蹈集成·贵州卷[M].北京:中国ISBN中心,2001:884.