董其昌《小赤壁诗册页》书法风格探究

武超

【摘 要】董其昌是晚明时期的书法大家,在其众多作品中,《小赤壁诗册页》是创作时间较长、影响较大的一件作品。其书作的艺术风格极具个性,有“董家法度”之称。本文对《小赤壁诗册页》中的书法风格进行探究,通过对《小赤壁诗册页》的筆法、结体、章法等方面进行分析,探究其书法风格与个性。这一研究有助于人们更好地理解董其昌书法创作的特点,加深对其作品的理解,从而更好地将其精髓运用到当代书法创作中。

【关键词】董其昌 《小赤壁诗册页》 书学思想 书法风格

中图分类号:J292.1 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2024)02-0043-06

董其昌的书法,其行草书成就最高。他的行书以“二王”为宗法,同时汲取了颜鲁公、米元章、杨景度等大家之长,而赵孟頫的书风也或多或少影响了他的创作。

一、董其昌的书学思想及其《小赤壁诗册页》

(一)董其昌的书学思想

董其昌,字玄宰,号思白、香光居士,生于明嘉靖三十四年(1555年),卒于明崇祯九年(1636年),享年81岁。董其昌的一生可谓是坎坷而又传奇。他少年时期家境贫寒,曾寄居于寺院之中,后被人赏识并举荐到国子监学习礼乐。在国子监求学期间,董其昌开始对书画产生兴趣。经过多年的努力,董其昌得到了当时书坛名家沈周、文徵明等人的赏识,从此开始了他一生的书画之路。在学习期间,董其昌一直遵循着“师古不泥古、变法不离宗、临池不媚俗”的书法理念。

董其昌的书学思想主要体现在他的绘画理论以及诗文思想中。在绘画理论方面,董其昌主张“妙悟自然”,注重对事物本身的观察与体会。在书画创作上,他主张“骨法用笔”“以书入画”等。在诗文思想方面,他主张“诗书画印皆为一体”“诗中有画,画中有诗,书画印相互照应,相互融合”等。同时,董其昌在书法理论方面的成就也是不可忽视的,他将书法和绘画理论相结合,认为书法是一门艺术。董其昌的书法作品是其绘画创作的一大亮点,在继承古代经典书法与学习古人绘画方面,他都有独到的见解。董其昌认为,“以书入画”“书画同源”等理论不仅对中国绘画影响极大,而且促进了中国书画艺术的发展。

(二)董其昌的《小赤壁诗册页》

《小赤壁诗册页》是一幅以行书书写的作品,整册共十页。董其昌在书写此帖时,在笔法上取法王羲之的《兰亭序》,在结体上则借鉴了智永的《真草千字文》和孙过庭的《书谱》等碑帖。董其昌不仅在书学理论和技法领域进行了多方面的创新,还在艺术创作实践中对书法艺术做出了全面系统的探索,形成了“心手双畅,书势圆熟,骨气深稳”的独特书风。这些特征在《小赤壁诗册页》中都有所体现。但董其昌的书风特征并不是一成不变的,而是随着时代的变迁而变化。董其昌行草书形成于晚明时期,到了明末就已经形成了成熟、完美的“秀润”风格。他将魏晋时期书法所追求的“骨力遒劲”和唐代的“颜筋柳骨”糅合为一,使其书风特征既有魏晋风度又有唐代神韵。

《小赤壁诗册页》是董其昌晚年的作品,其书体端庄平稳,书写自然洒脱。《小赤壁诗册页》中,笔法自然流畅,用笔、用墨十分娴熟。从章法上看,字字珠玑、线条流畅、分行布局、疏朗均匀,力追古法;在用笔上,多用中锋,使力沉实而不散;在笔势上,多有提按变化;在点画上,多用垂露法;在书写时,将汉字的笔画表达得较为清晰,尽量使其在字内有空间划分;在用墨方面,则喜浓而不厚,使墨色变得明亮但又不会过艳。通过对董其昌《小赤壁诗册页》的分析研究,可以了解董其昌书法风格形成的原因及其影响。

二、董其昌《小赤壁诗册页》的书法风格

董其昌的《小赤壁诗册页》是广东五桂山房欧初先生的私人藏品,被发表在广东省书法家协会出版的《书艺》卷四上。《小赤壁诗册页》融晋唐宋元诸家书风于一炉,自成风格。其书风轻灵飘逸、风华自足,笔画浑圆劲秀、平易古拙。

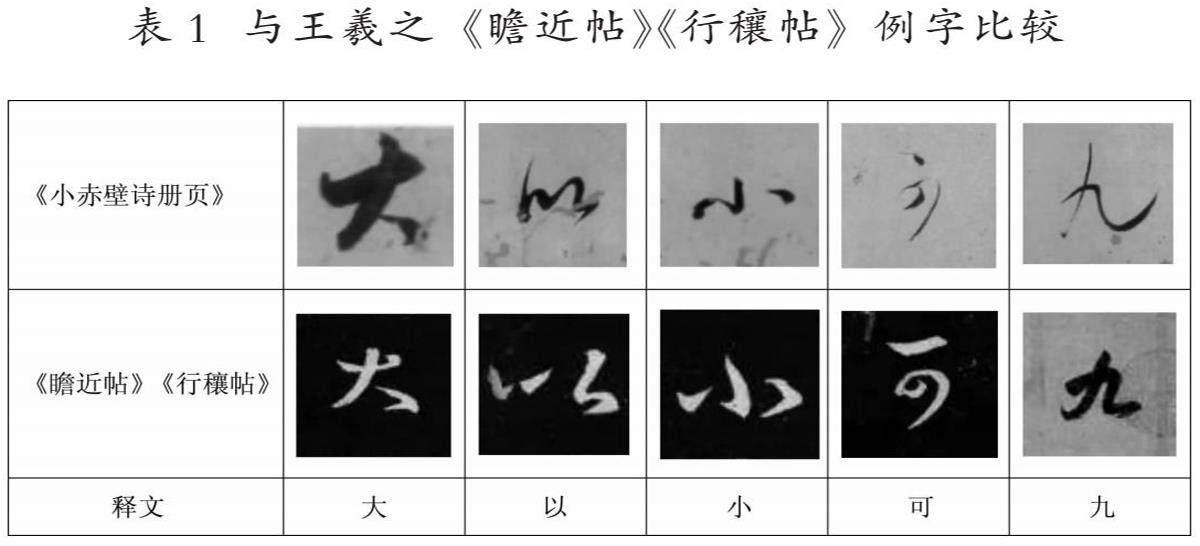

(一)与王羲之《瞻近帖》《行穰帖》之比较

《小赤壁诗册页》是董其昌的代表作,包括《前赤壁赋》《后赤壁赋注》,以及其在各种场合所做的题跋。该作品创作于明万历三十一年(1603年),这一年董其昌48岁。此时他正经历着人生的重大转折,从锦衣玉食的江南公子变成了穷困潦倒的书生,这种境遇和人生经历给董其昌带来了极大的心理冲击。这一时期的董其昌以一种非常自然的状态书写了这一时期的书法作品。这些作品中有很多地方可以与王羲之的《瞻近帖》和《行穰帖》相比较。

董其昌的行书与王羲之的行书比较接近,多为行楷书,但也有不少草书。《小赤壁诗册页》中的几个字与《瞻近帖》《行穰帖》相比,笔意稍有不同。《小赤壁诗册页》中的这几个字不似《瞻近帖》中那般圆润,笔势更偏向草书。董其昌的《小赤壁诗册页》与王羲之的《瞻近帖》、王献之《中秋帖》等行书相比,虽多了一份自然洒脱、恣意飘逸的风格,但也不乏几分萧散不失之感。

首先从笔法方面来看,董其昌的书法作品以中锋为主,也就是“中锋运笔”。其笔法自然、不造作,不刻意追求运笔中的“笔断意连”。他笔下的字给人一种平和之美,一种平静之感。他深入研究中锋用笔这一书法中最为重要的技法,并在此基础上形成了自己独特的用笔方法和审美观念。这是他在总结前人经验并结合自身经验教训后,得出的用笔结论。如“大”字,其用笔精到,始终保持正锋,笔法成熟而传统。而王羲之笔下的“大”字,则不完全是中锋用笔,他把侧锋和中锋结合起来一并运用,增添了几分灵动之美。

其次是结体方面,董其昌十分注重结体中的呼应关系,这也是其书风形成和发展过程中所形成的一种独特的结体方法。如“以”字和“小”字,董其昌在书写过程中笔画连绵不断,流转自如,一气呵成。而王羲之笔下的“以”字和“小”字则没有过多的连带关系,其用笔顿挫有致,有一种平正典雅之美。

再次是墨法应用方面,董其昌有着自己独特的见解。他认为“字之巧处在用笔,尤在用墨”,要想使自己筆下的字产生强烈、鲜明、生动和富有变化的视觉效果,就必须把墨法融入作品之中,即要重视墨法在书写过程中所产生的作用。他认为在书写过程中运用墨法才能让墨色和墨迹相结合,从而产生丰富、饱满、润泽、飘逸和变化万千的效果。如“可”字和“九”字,董其昌在书写时对墨的掌控就达到了一种极高的境界,浓淡兼容并蓄,尽得奇妙。而王羲之笔下的“可”字和“九”字,则显得尤为平静淡雅,墨色表现程度也不及董其昌的字那么丰富。

董其昌对书法理论有深入研究,他曾写道:“真书有两种:一曰古帖法,如《兰亭序》《圣教》《蜀素帖》《平复帖》《张迁碑》,此其一也;二曰今人书法,如王右军《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》、王羲之《黄庭经》、王献之《洛神赋》等,此其二也。前二者皆古帖也,后二者皆今人法也。故古人书分两种:一曰古帖法,一曰今人法。古帖者,真行草书之谓也;今人者,真行草书之谓也。今人法古者皆不书之书;书法者,乃书之法也。”通过比较可以发现,董其昌所提倡的用笔原则,与王羲之、颜真卿等前人提出的通用和普遍的书法创作原则是一脉相承的。

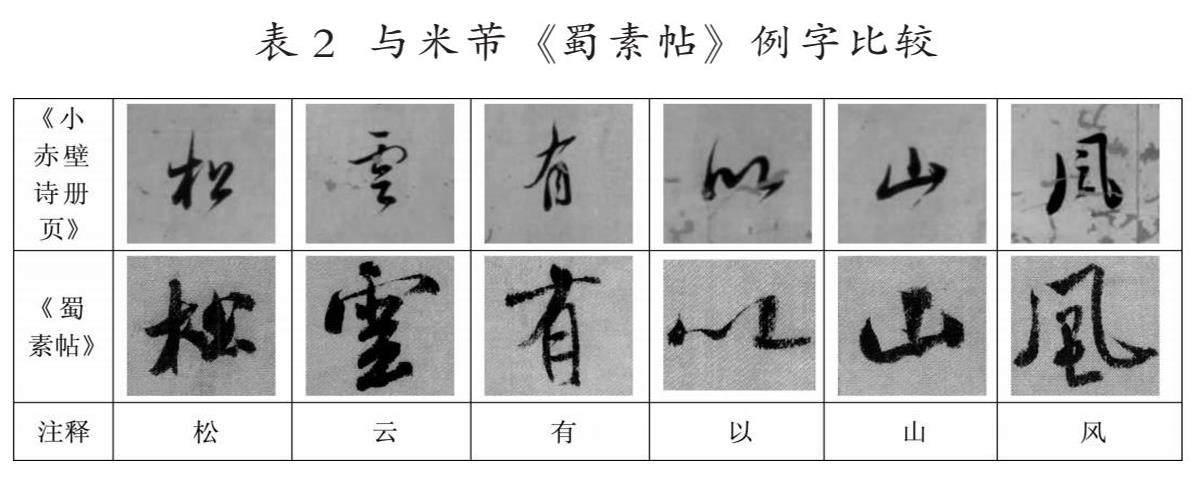

(二)与米芾《蜀素帖》之比较

董其昌与米芾关系密切,董其昌很多书法作品都受到米芾的影响,二人都是书学上的大家。米芾的《蜀素帖》是董其昌最喜欢的一本,其墨迹流传到后世以后,一直备受推崇,甚至被认为可与王羲之的《兰亭序》相媲美。米芾的《蜀素帖》中有很多字是董其昌书法的临本,其书法笔法熟练,用笔劲健。从二人作品来看,《小赤壁诗册页》与《蜀素帖》中的部分字有很多相似之处,但也存在很大的不同。

从用笔方面来看,董其昌的书风集众人之所长,成一家之大成。其书风俊逸灵动,笔画圆劲秀逸,有一种质朴、典雅之美。如“有”字、“以”字和“山”字,如行云流水般自然畅快,一气呵成。而米芾用笔则为“八面出锋”、体态万千,显得更为沉着痛快,这充分体现了其“刷”字之风。他笔下的“有”字、“以”字和“山”字就是最好的印证,这些字用笔顿挫有致,收放自如。虽然与董其昌笔下的“以”字那种挥洒自如的风格有所不同,但米芾在顿挫之中形成了飘逸超迈的气势。

从结体方面来看,董其昌的结字非常巧妙,中规中矩,一丝不苟,横平竖直,每个字都经得起推敲,展现出一种平正端庄之美,但也不乏灵动俏丽之处。如“松”字、“云”字和“风”字,正是这样的体现。从这些字中,可以看出他在书写时内心平静,没有复杂强烈的情感,更多的是一种泰然自若的态度。而米芾的字常有侧倾的体势,轻盈飘逸,豪放不羁。这种“癫狂”和不受约束,也正是其自傲个性的体现。米芾的结体变幻多端,豪迈洒脱。他笔下的“松”字、“云”字和“风”字与董其昌的相比,就显得更为痛快灵动,更有视觉冲击力。他把空间安排得疏密得当,可谓疏可走马,密不透风,笔势变化极为丰富。

董其昌善于临古,“学书不从临古入,必坠恶道”。这是董其昌积几十年学书的心得所生的感慨,也是他对有志学书者提出的建议。他在临习米芾的同时,又加以自己的理解和领悟,使作品风格更具独创性,这也是他临习米芾长卷所带来的重要收获。米芾在创作时大多是即兴挥毫,并不以书法为职业。在创作时,他会根据当时的心情来书写,其书法作品更多体现出作者的心情。而董其昌在临习时更加注重字体和笔画之间的联系,有时会刻意改变书法笔锋来增强书法作品中的趣味感,使其作品更具创新性。

三、董其昌《小赤壁诗册页》书风形成的原因及对当代书法创作的启示

董其昌书法艺术风格的形成是多方面因素共同作用的结果,既有时代因素又有个人因素,这些因素都对董其昌的书法风格产生了重要影响。董其昌以自身经历为人们总结了书法学习的要旨,指出书法须熟而后能生,即用生拙之态掩盖技巧之熟练,以显示书法之“士气” 。董其昌在继承和借鉴前人书家的基础上加以创新,形成了自己的风格,同时也为当代书法创作提供了重要的参考和借鉴价值。

(一)董其昌《小赤壁诗册页》书风形成的原因

纵观董其昌的书法艺术风格演变历程,其实他的临摹观本身偏重于神似、气韵等,正如其在《书品》中所言:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,当观其举止、笑语、真精神处。庄子所谓‘目击而道存者也。”董其昌不论临习什么法帖均不追求形似。其一生中多次临写王羲之的《兰亭序》,但后期作品《小赤壁诗册页》在用笔上开始有了明显的变化,笔锋也出现了不同程度的转移,由早期的雄强厚重逐渐走向平和淡远。董其昌晚年书风在继承前代优秀书法成果的基础上有所变化发展,这也为他晚年的书法风格奠定了基础。

董其昌提出:“画与字各有门庭,字可生,画不可熟;字须熟后生,画须熟外熟。”董其昌认为,书法艺术创作既要追求形式上的变化创新,又要保留书法艺术的本质特征,如此才能创作出更优秀的书法作品。董其昌学古亦不甘落后,他深受米元章、杨景度等人入古出新思想的影响,追求学古后能够自得其乐。对于如何学习古人的神理并改变自己的风格,董其昌引用一个典故加以探讨:“哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。”在此,董其昌认为,师法古人就是得到了他的骨肉,唯有拆骨拆肉才有可能初露身体,从而形成自己的艺术风格。董其昌在精通各位大师的笔墨技巧也就是他们的骨肉后,又将这些骨肉相连交还于自己,正所谓得鱼忘筌、忘乎所以。

(二)董其昌《小赤壁诗册页》书风对当代书法创作的启示

董其昌所创造的“萧散简远”的书风对后世书法产生了深远的影响。如有时不需要刻意在意哪一家为正统学派、哪一笔是否符合法度,这并非态度不严谨,而是书法想要出于自然,就必须懂得释放自己的情绪,真正理解什么是放下和放开。没有思想包袱,才是真正的解放,艺术之门才能被打开。这也是禅宗思想的一种体现。清新寡淡、与世无争,才能够笔下生花。在长期的书法实践中,董其昌也形成了自己独特的书法历史观。他认为:“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。或曰:‘意不胜于法乎?不然,宋人自以其意为书耳,非能有古人之意也。然赵子昂则矫宋之弊,虽己意亦不用矣。此必宋人所诃,盖为法所缚也。”这是董其昌对书法审美的界定,是历史上第一次以这种概念来划定晋、唐、宋三代的书法。董其昌以他的审美情趣营造了新的书法传统体系,这也成了书学界最重要的论断之一。因此,无论是董其昌的书学理论,还是他的淡雅书作,都是传统文化中璀璨的一颗明珠,必将永远闪耀在魅力书坛之上。

当代对于董其昌的学习,不是简单的临古,而是在此基础上结合时代特点写出自己的风貌,学而化之、为我所用。董其昌提出学习书法的终极目标在于入古出新、得古人神理而能变其容、写其本、展示其思、其气。董其昌的书法实践与书法审美是一致的,纵观其书法风格和审美理念,可以用“淡、秀、润、韵”四字概之。此审美取向为当代书家所喜好。其中,当代书法家樊利杰以董其昌的基调和风格,在第七届中国书法兰亭奖上获奖。王登科评价其作品清雅、温婉处,正可谓“精能之至,反造疏淡”。此外,张挥也是一位深受董其昌书风启发的当代书家,他曾四次斩获兰亭奖。张挥认为,书法创作需要与自身的书写状态相契合才能化古为我,形成自己独特的风貌。同时,笔者认为,在书法创作中,应时刻关注时代背景及个人经历对创作的影响。董其昌在艺术创作中摒弃了以自我为中心的观念,善于从他人作品中汲取养分,博采众长,从而形成了自身独特的艺术风格。董其昌的书法理念为笔者提供了全面而深入的引导,让笔者在书法学习的道路方向更加明确,信心更加坚定。

四、结语

纵观董其昌一生的书法作品,他的书法风格特征从《小赤壁诗册页》中可见一斑。董其昌的书法作品,笔法娴熟,用笔老辣,具有清峻奇逸的书风特征。他的书作有一個共同特征,就是书写速度快而又十分稳健,其书法作品的结构、章法布局都较为严谨。董其昌是一个文人,但又不完全是一个文人,他身兼儒士与佛徒双重身份。他一生积极入世,且最终得以实现自己的政治理想。此外,董其昌的书法还与其他书法流派产生了交融。他的书风既继承了古人的传统又有所创新,注入了自己对心学和禅宗的理解与体悟,使得作品更加富有内涵和哲理。他以禅论书,强调质朴无华、平淡自然是书法艺术的最高境界,这为后来的书法家提供了新的艺术方向和创作灵感。董其昌书法中的一笔一画都透露出其内心的喜悦、安宁与平和。董其昌的书作风格清峻奇逸,他以宋人为桥梁,深入魏晋门室,学习古人神理而变其面目,最终写出自我。他的作品所展现出的清新、自然、脱俗的艺术境界,对于提高审美水平、追求更高的艺术境界具有重要的启示作用。

《小赤壁诗册页》中所展现出的他晚年的书法风格特征,主要来源于其书法创作时的心境、状态以及对书法史和各家书法的深入研究。董其昌在进行书法创作时心境平和、宁静,不会有很大的情绪起伏。他强调书法应该以真情实感为基础,以追求内心的平和与豁达为目标。在他看来,书法是一种高雅艺术,与当时的社会风气相悖,因此他在书写时能够保持冷静,不受外界干扰。同时,对书法史及各家书法的学习研究也是其书法风格形成的重要因素之一。董其昌所处的时代,社会风气较为开放包容,他敢于向世人展示自己的真实想法,因此能大胆创新。在董其昌笔下,看到了一个清峻奇逸的晚明文人书法家形象,其用笔方圆相济、骨力洞达、气势雄浑、落笔老辣、劲健遒劲、韵味天成。其《小赤壁诗册页》更显得秀滋温润,引人入胜。这实际上是董其昌所追求的一种“禅境”,又是一种“书卷气息”弥漫的境界,将书法的墨法与笔墨意趣提升到了一个更高的境界。

参考文献:

[1]朱惠良.董其昌临古研究——选自《董其昌书法艺术》[J].东方艺术,2011(12):26-69.

[2][明]董其昌.四库全书:画禅室随笔[M].北京:中国书店,2018.

[3][明]董其昌.书画同源:董其昌[M].北京:荣宝斋出版社,2015.

[4][明]董其昌.画旨[M].浙江:西泠印社出版社,2008.

[5]华东师范大学古籍研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[6]黄惇.中国书法史·元明卷[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[7][明]董其昌.中国古代书画家诗文集丛书:容台集[M].浙江:西泠印社出版社,2012.

[8]崔尔平.历代书法论文选续编[M].上海:上海书画出版社,1993.

[9]马永明.略论董其昌的书法艺术特色[J].美与时代(中),2013(05):85-86.

[10]崔尔平.明清书法论文选[M].上海:上海书店出版社,1994.

——董其昌山水画特展