上合组织国家劳动法律制度研究

[摘要]当前,上海合作组织国家间经济交往日益密切,劳动力流动愈发频繁,劳动用工问题日益凸显。文章以上合组织原始成员国的劳动法律制度为主要研究对象,对劳动立法中涉及的劳动法律关系主体、客体、内容进行梳理对比,分析差异,提出中国企业“走出去”需要注意的劳资问题。

[关键词]上合组织;劳动立法;劳动法律关系

[中图分类号]D922.5 [文献标识码]A

[DOI]:10.20122/j.cnki.2097-0536.2024.04.027

一、问题之提出

(一)上合组织国家间经济合作愈发密切

上海合作组织(下文简称“上合组织”)起源于1996年成立的上海五国会晤机制,多年来,上合组织树立了互利共赢的新兴区域经济合作典范,逐步实现了商品、资本、劳动和技术的自由流动,顺应经济全球化和区域经济一体化的发展。

(二)上合组织国家间劳动力流动愈发频繁

区域合作机制下,区域经济的协同发展带来了劳动力的互相流通,缓解部分国家国内生产结构与劳动力结构不匹配的问题。如俄罗斯联邦(以下简称“俄罗斯”)一直被人口老龄化和劳动力不足所困扰,而中亚国家劳动力资源过剩,加之与俄罗斯在历史文化等方面联系紧密,俄罗斯成了中亚国家劳务移民首选。

(三)上合组织国家间劳动用工问题愈发凸显

随着“一带一路”倡议的推进,不少中资企业在中亚国家投资建厂,带来本国劳工的同时,也吸纳着当地人的就业,为其经济发展作出了贡献,但又引发了一定的劳动用工摩擦。俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区曾发生多起中方务工人员被遣送回国案件,中方企业蒙受巨大经济损失。

二、情况之分析

在研究方法上,本文从法律文本入手,着眼于劳动法律制度所调整的劳动关系,对上合组织国家尤其是以俄罗斯、哈萨克斯坦共和国(下文简称“哈国”)为代表的原始成员国展开研究,着重对劳动法律关系三要素进行对比分析。

(一)劳动法律关系之主体

劳动法律关系的主体在我国劳动法上指劳动者和用人单位,其他上合组织国家以雇员和雇主作为劳动法律关系的特定主体,劳动者与雇员的概念可以通用,但雇主的内涵和外延皆要大于用人单位之表述。

1.雇员(劳动者)

雇员是指参加劳动并以自己的劳动收入为生活资料主要来源的自然人。各国法律都保障了本国公民的劳动权,但都设定了一定的劳动就业年龄限制。

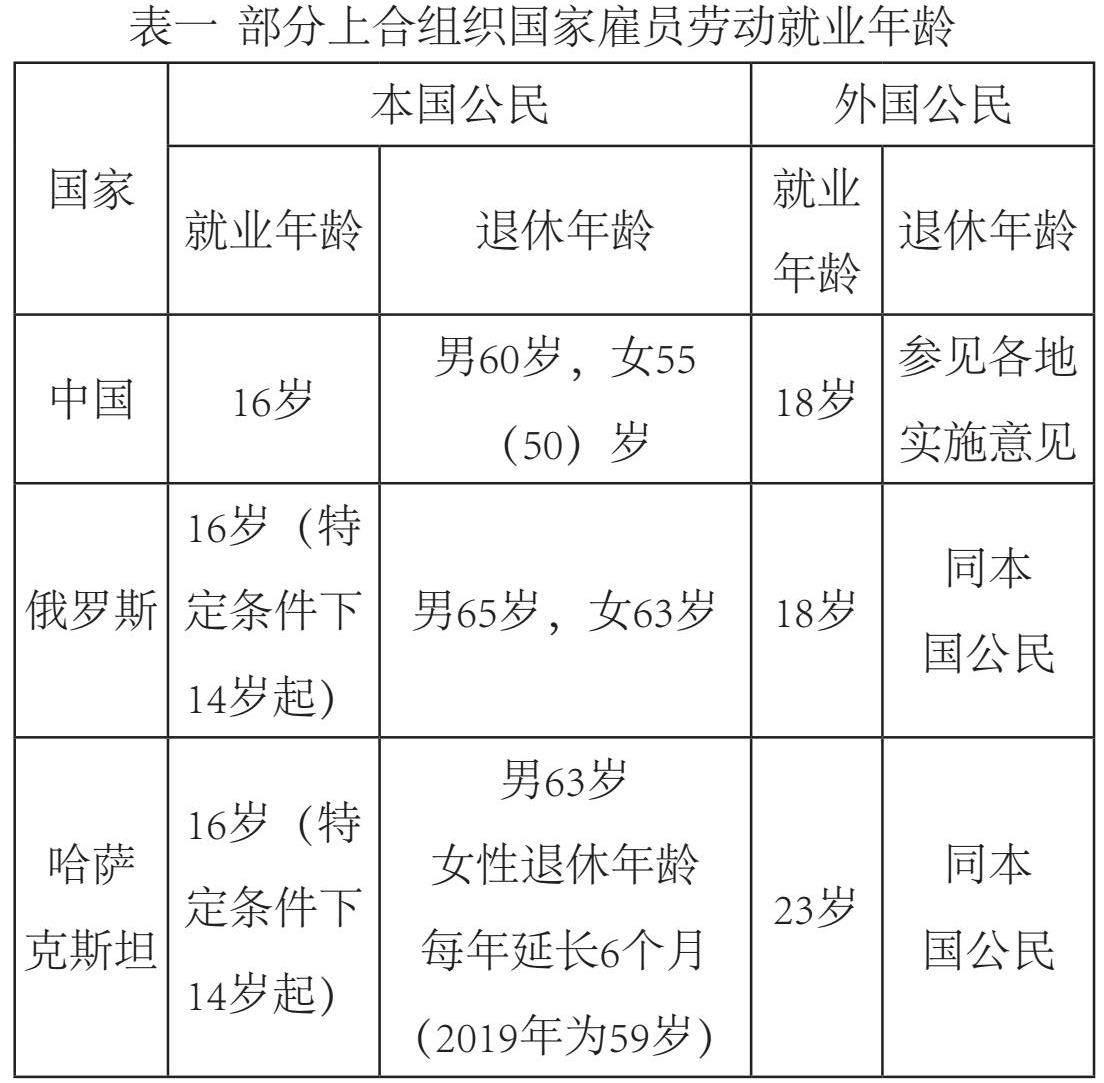

就业年龄以具备相应的劳动权利能力和劳动行为能力为前提,俄罗斯、哈国、乌兹别克斯坦共和国(下文简称“乌国”)劳动法规定,本国公民缔结劳动合同(就业)的年龄为16岁,塔吉克斯坦共和国(下文简称“塔国”)规定年满14岁的学生或15岁的非学生劳动者可以独立订立劳动合同。我国劳动者初次就业的最低年龄为16岁。同时,各国也明确了例外情况,如俄罗斯、哈国的监护人同意例外,年满14岁的人在征得父母或所在院校同意,从事对其身体健康没有损害的、不破坏学习过程的轻体力工作时可以订立劳动合同。我国则是特殊行业例外,文艺、体育和特种工艺单位经批准后,可以招用未满16周岁的未成年人,但必须保障其接受义务教育的权利。

在退休年龄设置上,各国也不尽相同,但都表现出了延迟退休的趋势,俄罗斯从2019年起,逐步将男性退休年龄由60岁提高至65岁,女性退休年龄由55岁提高至63岁;哈国男性退休年龄保持稳定,为63岁,女性退休年龄呈逐年延迟的趋势,每年延长6个月,2019年女性退休年龄为59岁。我国劳动者延迟退休的方案尚未真正出台,目前退休年龄男为60岁,女为55(50)岁。

对于境外人员的就业年龄限制,各国本着维护国内劳动力市场稳定,优先安排本国公民就业的原则,对外国公民入境工作普遍实行配额制度,部分国家要求雇主对外籍员工的数量进行严格限制,政策导向为引入技术专家,而非普通体力劳动者。例如哈国劳动法规定申请劳务许可的外国人员年龄不能低于23岁,男性不能高于63岁,女性不能高于58岁。我国对外国人在中国就业的管理规定要求申请劳动许可的外国人最低年龄为18岁,在最高年龄上没有明确规定,各地在操作中一般把最高年龄限制在男60岁以下,女55岁以下。(见表一)

2.雇主(用人单位)

雇主是與雇员建立劳动关系,依法聘用和管理雇员的主体。在俄罗斯和哈国等国,雇主不仅包括依法注册成立的企业、国家机关、社会团体,还包括自然人,如家政工人的用工主体即可为自然人。而在中国,用人单位不含自然人,自然人与自然人之间的用工关系被界定为劳务关系,其实质上是一种民事法律关系,区别于劳动法律关系。

(二)劳动法律关系之客体

劳动法律关系客体是劳动权利和劳动义务指向的对象,也就是劳动力。

1.劳动力的让渡。各国均规定雇员让渡劳动力的标志是与雇主签订合法有效的劳动合同。各国按照国际劳工公约的要求,劳动合同侧重保障工人的合法权益,明确劳动合同是区别于一般民事合同的“特殊合同”,要求以书面形式订立,除了塔国规定书面和口头形式都可以。订立的合同期限可以是固定、无固定或以完成一定工作任务为期限,哈国规定固定期限劳动合同时间最少一年以上,俄罗斯规定固定劳动合同的期限最长不得超过五年,我国对劳动合同的期限没有限制。

2.劳动力的使用。出于对劳动者的保护,各国在劳动立法上都明确了劳动力的有限使用,表现在限制加班和保障休息休假。俄罗斯劳动者每周的连续休息时间不少于42小时,一般不允许加班,因社会公益需要进行加班连续两天内不超过4小时,每年不超过120小时;哈国实行标准工时制,普通工作时间为一周5天,每月累计加班时间不超过12小时,每日加班不超过2小时;而我国劳动法规定劳动者每周至少休息1天,每日加班不超过1小时,因特殊原因需要延长的,在保障劳动者身体健康的条件下每日加班不超过3小时,每月不超过36小时。在年休假制度上,中国劳动者按照累计工作年限和在本单位工作年限两个标准,可以享受5到15天的带薪年休假,其他国家雇员的带薪年休假普遍比较长,例如俄罗斯和哈国都规定至少为24天,在俄罗斯不满18周岁的雇员可以享受一个月的带薪年假。

3.劳动力的保护。各国在劳动法中都设置了相应的劳动条件和劳动保护条款,由国家通过规范性法律文件设定安全标准,雇员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对存在职业危害作业的劳动者,妇女、残疾人等特殊群体进行特别保护,并以国家监督、检查和监测保障落实,俄罗斯还设置了专门的劳动保护措施资金,实行专款专用,专项监督。

(三)劳动法律关系之内容

劳动法律关系以劳动权利和劳动义务为内容,由劳资双方在劳动合同中明确各自的权利和义务。

1.雇员的权利和义务

雇员的权利是指从事劳动生产,以劳动收入为生活主要来源的人的各种正当要求,包括利益、主张等[1]。雇员权利的具体内容在各国劳动法律制度中都有明确的规定,基本都包括了就业权、劳动权、休息权、结社权、安全卫生权、职业培训权、社会保障权等核心权利。与我国劳动法相比,哈国在雇员权利中突出了对保存在雇主处的劳动者个人信息的保护。

雇员的义务主要是接受雇主正常的指挥和管理,保证劳动关系的正常存续。我国劳动法对劳动者的义务性规定强调的是提供劳动的义务,而俄罗斯、哈国劳动法在此基础上还明确雇员需要保管和保护好雇主的财物,突出了员工的损失赔偿责任。

2.雇主的权利和义务

雇员的劳动必须在用人单位的指挥和管理下进行,雇主还具备对劳动者一定的惩戒权,这些权利构成了雇主基本权利体系。我国劳动法秉持倾斜保护劳动者的理念,约束用人单位对劳动者的惩戒;哈国劳动法在某些制度上对劳动者的保护程度有趋弱的态势,例如在特殊群体的保护上,旧法典严格禁止企业安排特殊群体(未成年人、孕婦、残疾人)出差,新法典则有条件地允许该类群体出差等[2]。

当然,雇主的指挥权、管理权、惩戒权不能滥用,雇主在劳动关系中必然具备一定的义务,以保障雇员的合法权益。如哈国雇主有责任向照顾3岁以下孩子的员工提供无薪假;俄罗斯雇主在冬天还需保障职工的“工间休”等。

三、现实之启示

结合当前我国企业在“走出去”过程中采取的劳务输出、劳务合作的典型形态,劳动法律制度虽然不像一国的“外商投资法”有明确的投资政策指向,但却在很大程度上影响着企业对外的投资选择和投资收益。

(一)劳务输入制度严格

就业是民生之本,一方面提高就业水平需要开放市场释放经济活力,另一方面如果放开国际劳动力市场,外来务工人员必将抢占本国国民的就业机会,因此,各地政府从本国经济利益出发,对外国劳务数量进行总量控制,实行严格的配额准入制。我国企业在对外进行劳务输出的时候,应自觉遵守输入国关于境外人员从业的规定,办理合法工作签证,签订劳动合同,明确约定工作内容、待遇等情况。

(二)劳动法律制度重要

对于出海企业而言,国外劳动法律制度在企业投资决策的各项考量因素中有着特殊重要性,事先了解和把握目标所在国的劳动法律制度是企业“走出去”战略的重要内容。

1.当地群众尤为关心

劳动法律制度中有关最低工资标准、最长工作时限、社会保险待遇、休息休假等均是事关雇员基本福利的重要内容,广大群众对此高度关注。中资企业对外投资,必然要受到当地劳动法律制度的约束,规范用工行为,即使是使用中国外派员工,也要考虑当地的劳动工资水平。

2.当地政府高度关注

上合组织部分国家是议会制国家,选举是国家的头等大事,如何赢得选票是各政党会绞尽脑汁思考的问题。劳工群体是选举中的重要力量,劳动法律制度是各政党在拉票中的刷票利器[3]。投资方如果不重视当地的劳动法律制度,容易导致执政党或者政府反对,也容易引发群体性事件;同时,劳动法律制度中很多内容涉及到企业的用工成本,直接或间接与地方税收有关,因此各地政府高度关注[4]。

四、结语

当前,上合组织已发展成为世界上人口最多、幅员最为辽阔的重要的国际性地区合作组织之一,成员国之间的经贸往来日益密切,资本和劳动力跨区域流通频繁。国家间的劳动法律规定存在一定差异,信息不对称容易引发劳资矛盾。劳资矛盾不仅影响生产运行,还会影响地区稳定。为了减少投资风险和用工摩擦,国内企业要事先对投资国家的劳动法律制度进行全面地了解,尤其要关注用工要求、工资工时、休息休假等方面的规定,尊重当地文化传统和用工习惯,协调好与当地工会组织、政府管理部门的关系。

参考文献:

[1]刘亚军.哈萨克斯坦常见劳动法律问题实务指南[M].陕西:陕西新华传媒出版集团,2018:31.

[2]李磊.“一带一路”倡议下,企业“走出去”劳动法律问题研究[M].上海:上海人民出版社,2020:70.

[3]陆兵.中国企业走向中亚市场的风险和防范措施[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2017,38(4):100-112+2.

[4]陆兵.中国企业走向中亚市场风险和防范措施[J].大陆桥视野,2017(3):52-64.

基金项目:2020年浙江警官职业学院上合组织法律服务委员会交流合作基地专项课题,项目名称:上合组织国家劳动法律制度研究(项目编号:GC202009)

作者简介:范南强(1987.5-),男,汉族,江苏江阴人,硕士,讲师,研究方向:劳动法、民商法研究。