基层协商治理有效运行的动力因素与实践模式研究

摘要:基层协商治理有效运行是提升社会治理效能的重要推手,不仅关乎协商实践的生命力,也影响着基层治理与国家治理体系和治理能力现代化的衔接。基于协商民主理论、治理理论,结合协商治理场域,搭建基层协商治理有效运行的分析框架,研究发现,协商主体、协商制度、协商文化、协商资源和协商策略,分别从内力驱动、正式规范、非正式约束、外力推动和行为配置方面影响着基层协商治理的有效性;结合具体案例,提炼归纳了制度支持型、价值内嵌型、主体驱动型和工具保障型四种基层协商治理有效运行的实践模式,为剖析基层协商治理有效运行的因果关系和探索有效实践模式,提供整合性理论框架和方法论启示。

关键词:基层协商治理;协商治理有效性;动力因素;实践模式

中图分类号:D621文献标识码:A文章编号:2095-6916(2024)08-0017-04

Research on the Dynamic Factors and Practical Model

of Effective Operation of Grassroots Consultative Governance

Li Dan

(School of Humanities, Changan University, Xian 710064)

Abstract: The effective operation of grassroots consultative governance is an important driving force to improve the efficiency of social governance, which not only has a bearing on the vitality of consultation practice, but also affects the connection between grassroots governance and the modernization of Chinas system and capacity for governance. Based on the theory of deliberative democracy and governance, combined with the field of consultative governance, this paper builds an analytical framework for the effective operation of grassroots consultative governance. It is found that consultative subject, consultative system, consultative culture, consultative resources and consultative strategy affect the effectiveness of grassroots consultative governance from the aspects of internal force, formal norms, informal constraints, external force and behavior configuration, respectively. Combined with specific cases, this paper extracts and summarizes four practical models of effective operation of grassroots consultative governance, namely, system-support type, value-embedded type, subject-driven type and tool-guarantee type, providing an integrated theoretical framework and methodological insights for analyzing the causal relationship of the effective operation of grassroots consultative governance and exploring the effective practical models.

Keywords: grassroots consultative governance; consultative governance effectiveness; dynamic factors; practical model

協商治理的出现起源于协商民主理念在治理领域中的具体应用和实践发展,协商治理是一种以公共协商为治理途径的民主治理形式[1],秉持着维护公共利益的原则,通过培育公民政治参与的民主精神和素养,推动公民平等对话、理性协商、达成共识,以促进公共决策科学化、民主化、合法化[2]。党的十八大以来,基层协商治理成为了解和吸纳民意、汇聚民智的重要平台,成为基层治理效能提升的重要推手。在自上而下的政策倡导和自下而上的地方实践的交互影响下,基层协商治理实践欣欣向荣,涌现出诸如长春市朝阳区“4335”社区协商、宁波市象山县“村民说事”、来宾市兴宾区桥巩镇毛塘村“五清单、六步骤”“五清单、六步骤”:五清单是:《议题目录清单》《议题交办清单》《议题办理情况清单》《议题办理结果公示清单》《议题办理结果评议清单》,六步骤是:收集问题、确定议题、议前调研、多方商议、公开结果、监督执行。等新模式、新经验。但是,部分地区、领域出现协商发展动力不足、协商主体能力不够和主动协商意愿较弱;协商过程随意化,协商程序不规范,缺乏有效的协商平台;协商治理制度供给不足,协商制度的执行力、规范性和权威性不足等问题。由此可见,虽然基层协商治理发展、创新的积极性较高,但其有效运行尚存在一定问题。那么,基层协商治理如何实现有效运行?哪些因素驱动着基层协商治理有效运行?有效运行的基层协商治理实践模式又是怎样的?本文将对这些问题做出探索和解释。

一、理论基础和分析框架

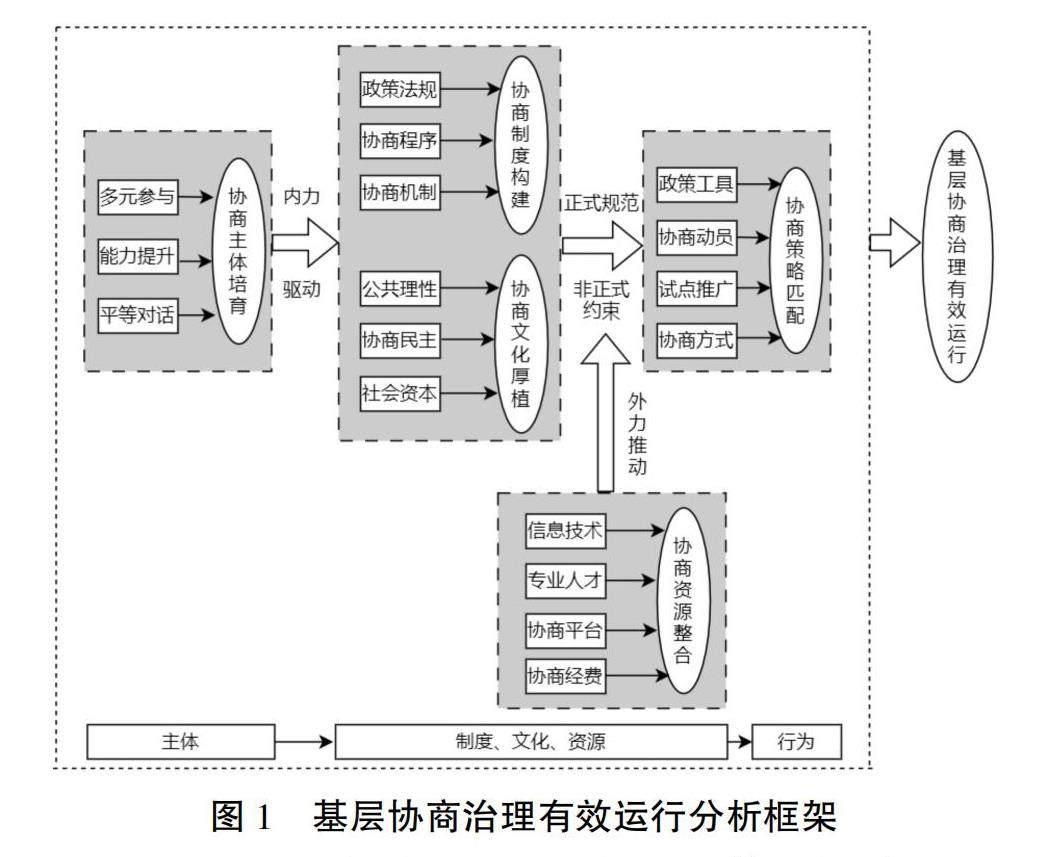

本文以协商民主理论和治理理论作为理论基础。其中,协商民主的理论内涵主要体现在公共理性精神、公众参与、过程约束性以及强调制度规范和程序正义四方面。治理理论则强调治理主体的多元化、治理工具的正式规范和非正式约束、治理过程的多方博弈以及治理目标的公共利益最大化。由此可见,协商民主理论和治理理论具有内在耦合性,即体现为多元主体互动参与、资源要素协同共生和促进公共利益最大化的治理效能目标。因此,结合治理场域和已有文献,本文构建了从主体、制度、文化、资源、策略分析视角出发的分析框架,以探究基层协商治理有效运行何以可能的问题,具体如图1所示。

形成多元协商治理格局,提升主体的协商能力,保障主体参与协商的机会平等,才能激活基层协商治理力量,内在驱动协商民主制度持续运转。协商制度和协商文化分别从正式规范和非正式约束两个层面影响着基层协商治理的运行效能。其中,由政策法规、协商机制和协商程序构成的协商制度,依靠国家力量和政治权威强化基层协商运行的规范性[3]。除了协商制度的刚性规范之外,蕴含公共理性精神、协商民主意识的协商文化通过增加社会资本存量,夯实基层协商运行的政治心理基础,以柔性力量渗入协商治理体系当中。信息技术、专业人才、协商平台和协商经费等协商资源的整合优化则能为基层协商有效运行提供基础性保障,以外部力量推动协商议事的有序发展。协商主体在制度规范、文化熏陶和资源保障下,将内在的协商理念外化为协商行为,根据不同的协商情境,匹配政策工具、双向动员、试点推广和协商方式多元化组合等协商策略。因此,本文基于以上分析框架,探究基层协商治理的多重影响机制,从而回答基层协商治理通过什么样的路径实现有效运行。

二、基层协商治理有效运行的动力因素

(一)培育协商主体,内力驱动主体参与

《关于加强城乡社区协商的意见》中明确规定城乡社区协商的主体是与社区公共事务和公共利益相关的个体、群体和组织,范围极其广泛。社会组织、公民团体以及私人部门积极参与基层协商治理,成为党政统合之下的力量补充,发挥着信息传递与反馈、结果落实与评估等功能。基层协商治理涉及主体之间的利益博弈,而具备较好的语言表达能力和协商谈判技巧能有效参与协商议事,提高协商决策效率。通过协商培训提高协商主体发起协商议题、推动议题进入协商议程的能力以及就协商议题公共辩论和共同商讨的能力。同时,建立多元主体平等对话关系,有助于防止高度组织化的利益群体被形塑为长期代表而把持协商话语权,让底层群众、流动人群的分散化利益表达也能被纳入协商议程。

(二)构建协商制度,正式规范协商运行

基层协商治理能否提升社会治理效能,根本在于协商治理制度是否有效运转。以制度规则的权威性规范、优化基层协商治理结构,并通过制度设计、执行和变迁促进治理体制改革[4]。在党和政府顶层设计下产生的协商政策法规是基层协商治理制度的核心部分,不仅系统规划了基层协商的总体目标、主要任务,也是各级各类组织单位开展协商活动的行为依据。基层协商治理制度还包括协商程序制度和运行制度,其中通过完善协商程序保障协商议题设置、问题讨论、结果落实等流程的有章可循、有序可遵。协商制度的价值、优势也体现在运行机制的健全完善上,构建代表选举、民意收集、监督问责等协商运行机制,降低协商过程的随意性,强化协商决策的落实力度。

(三)厚植协商文化,非正式约束协商行为

蕴含协商民主、公共理性、相互信任等内涵的协商文化,为基层协商治理运行提供文化要素支撑和情感价值认同[5]。基层协商治理是通过培育公众协商民主意识,将分散化的个体凝聚为拥有利益表达意愿、能力的基层社会自主性力量。具有协调利益纠纷、价值冲突功能的公共理性精神,是协商治理健全发展的重要条件。协商主体只有在公共理性精神指引下,才能理性审慎思考、合理合规表达、形成认知共识,在兼顾民主、公平、效率的基础上追求公共利益最大化。通过增加社会资本的存量,推动政府、社会、公众之间建立信任联结,提高合作结果的预期性,扩大和夯实公民参与网络。这种基于互信互助互惠的关系网络则成为协商治理的动力源泉,破解协商过程中的集体困境。

(四)整合协商资源,外力推动协商开展

协商资源是各类协商主体参与基层公共事务处理的物质保障和合作基础。协商资源一般包括协商过程中所需的财力、人力、物力和信息技术,其中地方财政支出为协商活动组织、场地建设提供了重要的经济支撑,具有协商能力的专业人才也是强化协商治理的中坚力量[6]。协商平台承载着协商程序的具体流程与步骤,是协商主体形成互动、理性对话的载体,协商平台中成员的基本构成和产生机制也影响着基层协商的组织发展。信息技术应用于基层协商,拓展了协商治理的公共空间,促进信息的全链条收集和透明化共享,打破协商话语权为协商信息所有者掌控的失衡局面。

(五)匹配协商策略,灵活调适协商过程

协商策略是协商治理中为了协调冲突、平衡利益,公共性协商主体所使用的方法和理由[7]。其中,政策工具的多元化组合和精准性匹配,能够有效缩小协商治理的预期目标和实际结果之间的差距。通过协商双向动员消解体制内外在推进协商治理过程中出现的消极应对、机制惰性等倾向,让受众感受到基层协商的真实性和紧迫性而广泛参与。同时,采取协商试点推广的治理策略,為基层协商有效运转提供容错机制,以降低基层协商治理的风险和成本。基层协商的方式多元,在协商实践中具体表现为协商提案、会议、座谈、论证等多种形式。协商方式的丰富性、灵活性能够扩大协商主体的选择空间,协商方式与议题类型的匹配性也会影响协商效率和进程。

三、基层协商治理有效运行的实践模式

本文基于协商主体、制度、文化、资源和策略五个维度,构建了基层协商治理有效运行的分析框架,并结合基层协商治理实践案例,提炼归纳了当前基层协商治理有效运行的四种实践模式。

(一)制度支持型

“制度支持型”基层协商治理实践模式强调,基层协商要在政策法规指导下进行,协商程序规范合理,协商机制明确完善。选取典型案例之一的江苏省南京市鼓楼社区的协商实践来解释该模式。为规范协商议事程序形式,南京市制定出台了《社区协商试点工作实施意见》《鼓楼区社区协商操作及评估指标体系》等一系列基本规则、发展规划文件,创制了集“议题提出、信息共享、理性协商、科学决策、结果反馈、全程监督”为一体的标准化闭环式协商基本流程。重视社区协商前后的机制搭建,依托街道、社区、社工三级平台,形成以群众满意度为根本标准的协商评估体系;将协商成果的应用情况纳入党建工作、政府绩效考核,以协商激励制度强化协商决策执行;通过多形式公开协商信息、协商结果落实反馈、建立协商问责机制等加强对社区协商过程的监督,分门别类建立台账,构建多层次协商监督体系,充分发挥监督机制的目标纠正和行为纠偏的功能。

(二)价值内嵌型

“价值内嵌型”基层协商治理实践模式,其特点是培育协商民主意识,塑造公共理性精神,增加社会资本存量,以推动基层协商治理有效运行。泰安市泰山区深入推进“包容开放”的泰山文化和“和而不同”的协商文化相融相通,结合民俗民情凝结地缘文化,活化为具有地域标志的协商文化,推动社区居民形成情感共鸣。铜陵市铜官山区建成全国首个社区协商文化园,以协商文化为主题设置展览,让民主协商、群众做主的理念深入人心,形成“有事好商量”的协商文化氛围。南昌市红谷滩新区订立《邻里公约》,以正式规范和非正式约束的形式促进协商过程中利益相关方公开讨论、理性对话、有序表达、寻求平衡最终求同存异达成共识,引导公众从生活领域的纠纷争执过渡到公共空间的规范协商,提高个人利益和公共利益的关联程度,增强公众的公共责任感。同时,珠海市香洲区通过建立熟人社区,开展社区邻里节打造社区情感共同体、自治共同体,以公共利益为撬点密切社区公众交往,增加社会资本存量。由此可见,厚植协商文化将公共价值内嵌于协商治理体系中,以整合主体观念、凝聚社会共识,壮大基层协商治理的精神动力。

(三)主体驱动型

“主体驱动型”基层协商治理实践模式,强调协商主体的多元化参与,重视培育协商主体能力,建立平等对话关系。选取典型案例之一的南昌市西湖区“幸福圆桌会”案例来解释该模式。“幸福圆桌会”采取固定人员和机动人员相结合的弹性主体机制。固定协商主体包括相关领导干部,机动参与人员为相关共建单位、驻地单位、物业公司、社会团体以及居民群众代表等,搭建多级协商主体参与网络,整合司法、信访、民政各类协商力量,形成多元协商治理格局。搭建常态化学习交流平台,对协商人员开展专题培训,邀请专业机构人员授课,通过协商规则讲解、成功案例分享、外出参观学习、协商实践锻炼等形式向参与主体渗透协商理念、传授方法技巧、指导实务操作,提高了协商主体的协商素养和能力。建立多元主体平等对话关系,一方面采取圆形座椅摆放的形式,干部群众“插花”围坐,没有身份门槛、发言限制;另一方面促进强势群体协商利益表达的规范化,鼓励社会组织积极为弱势群体代表发言,保障普通公众和社会精英一样有影响协商决策的机会,使协商真正体现公众意愿。

(四)工具保障型

“工具保障型”基层协商治理实践模式,将协商资源和协商策略作为重要的工具保障,实现了从协商供给、需求到环境的全方位搭建,有效提高了基层协商治理效能。以宁波市、柳州市为该模式的典型案例。宁波市象山县将信息技术运用于基层协商治理,搭建“村民说事”线上协商平台,开发视频直播、在线投票等功能场景,形成线上线下融会贯通的村级事务协商流程。吸纳社会精英成立乡贤顾问团,根据协商内容邀请法律、住房、社工等专业人员参与,为基层协商的各环节提供知识技术支撑。柳州市柳南区2019年开展以“街道协商规范化建设”为主题的协商试点,形成独具特色的“246”协商工作机制后在全市推广,该协商实践的持续性便在不断的政策创新扩散、发展和深化中得以增强。依靠精英推动、党员垂范、公众参与等社会动员以及传导压力、发包责任、政策规范等行政动员,形成正向的舆论风向,一方面通过场景建造、规范卷宗和广泛宣传,树立“广电说事”“航星有约”等多个协商典型,强化社会公众对协商效果的预期,另一方面把协商治理效果纳入公共部门绩效考评中,强化官员的政绩预期。由此可见,协商资源和协商策略作为重要的工具保障,实现了从协商供给、需求到环境的全方位搭建,有效提高了基层协商治理效能。

四、结论

本文基于协商民主理论、治理理论,结合基层协商治理场域,搭建了基层协商治理有效运行的分析框架。研究发现:(1)培育协商主体、构建协商制度、厚植协商文化、整合協商资源和匹配协商策略,构成了基层协商治理有效运行的动力因素,分别从内在驱动、正式规范、非正式约束、外力推动和行为配置方面影响着基层协商治理效能。(2)基于基层协商治理五个维度的分析框架,结合基层协商治理有效运行的典型案例,提炼归纳了基层协商治理有效运行的四种实践模式,分别是制度支持型、价值内嵌型、主体驱动型和工具保障型。本研究挖掘了基层协商治理有效运行背后的动力因素和实践模式,以促进民主价值和协商理性、治理效能和协商实践的良性互动,推动国家治理体系和治理能力现代化。

参考文献:

[1]张敏.协商治理:一个成长中的新公共治理范式[J].江海学刊,2012(5):137-143.

[2]颜佳华,吕炜.协商治理、协作治理、协同治理与合作治理概念及其关系辨析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2015(2):14-18.

[3]张紧跟.主体、制度与文化:基层协商民主建设的三维审视[J].云南大学学报(社会科学版),2021(2):109-118.

[4]亓子龙,孟燕,方雷.基层协商治理的实践逻辑与制度优化[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2021(3):95-104.

[5]廖清成,罗家为.中国协商民主的文化渊源、制度创新与逻辑进路[J].江西社会科学,2021(2):192-199.

[6]李晓峰.社区协商治理的实践价值、问题甄别与实现路径[J].党政研究,2021(2):113-120.

[7]郑永君.农村基层协商治理何以可能:一个多案例的比较研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020(5):202-210.

作者简介:李丹(2000—),女,汉族,河南信阳人,单位为长安大学人文学院,研究方向为基层治理。

(责任编辑:赵良)