子女陪伴对于防止老年人遭受诈骗风险的作用

摘要:使用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,进行二元logistic回归模型和异质性分析,基于日常活动理论和老年人诈骗被害性对子女陪伴是否会影响老年人遭受诈骗进行实证分析,进一步挖掘老年人身份自我认同积极程度的异质性。研究发现,随着子女陪伴程度的加强,老年人遭受诈骗的可能性会降低,同时,随着老年人身份自我认同更加积极,子女陪伴对老年人被诈骗的影响更小。基于研究结论和赋权增能对老年人避免遭受诈骗提出寻找子女陪伴的替代方式:一是提升老年人自我身份认同的积极程度,提升自身预防能力;二是通过政府公共服务和社会组织的力量缓冲子女陪伴过少的影响。

关键词:老年人;诈骗暴露;犯罪预防;身份自我认同

中图分类号:C913.6文献标识码:A文章编号:2095-6916(2024)08-0047-05

The Role of Childrens Companionship

in Preventing the Risk of Fraud Among Older Adults

—An Empirical Analysis Based on CHARLS2018

Liu Miaosen

(People s Public Security University of China, Beijing 100038)

Abstract: Using data from the China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS), this paper conducts binary logistic regression models and heterogeneity analysis to empirically analyze whether childrens companionship affects older adults exposure to fraud based on routine activity theory and the fraud victimization to further explore the heterogeneity in the degree of positive self-identification. It is found that the older adults possibility to experience fraud decreases with the increase of childrens companionship, and at the same time, the influence of childrens companionship on older adults being defrauded decreased with older adults positive self-identification degree. Based on the research findings and empowerment of older adults to avoid fraud, it is proposed the alternative of childrens companionship: (1) enhancing the positive degree of older adults self-identification to improve their own prevention ability; (2) buffering the impact of childrens less companionship through the power of government public services and social organizations.

Keywords: older adults; fraud exposure; crime prevention; self-identification

全國第七次人口普查数据显示,2020年我国65岁以上人口达到1.91亿,老龄化程度达到13.5%。随着我国老龄化程度加剧,老年人口规模增加,针对老年人的犯罪行为数量也在不断上升。由于中国有悠久的储蓄传统,加上改革开放之后我国居民收入不断提升,当今的老年人普遍都有一定积蓄,加之老年人的受骗脆弱性[1],老年人的财产极易成为犯罪分子的目标。老人不安则家庭不安,家庭不安则社会不安,老年人的财产安全问题事关社会稳定,在2022年召开的全国打击整治养老诈骗专项行动部署会上,中央政法委原秘书长、全国打击整治养老诈骗专项行动办公室主任陈一新强调,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,依法严惩养老诈骗违法犯罪,延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题,为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。由此可见,打击养老诈骗犯罪已经成为维护社会稳定的重要一环。

犯罪治理的根本措施是预防犯罪,消除犯罪发生的因素,减少不必要的损失,这也是打击针对老年人诈骗案件的根本之策。中国有着悠久的家庭文化传统,“孝道”是中国家庭文化的核心,虽然在现代亲子关系下降,但在传统文化的影响下,父母与子女之间两代人在家庭生活之中的合作与协调,使得中国家庭养老制度得以维持,子女在中国老年人生活中仍发挥着举足轻重的作用。因此,本文采用定量分析方法,基于中国健康与养老追踪调查2018年数据,探究子女陪伴与老年人遭受诈骗被害的因果关系。

一、文献回顾

通过对以往的文献进行梳理,直接对子女陪伴与老年人遭受诈骗关系进行研究文献较少,但是从其他对老年人遭受诈骗被害性的研究中也能找到子女陪伴对老年人遭受诈骗的影响。关于老年人遭受诈骗的被害性,最经典的是国外学者butler和Sharpe的研究结论。前者认为老年人遭受诈骗有6点原因。1.老年人健康堪忧,对医疗、饮食的需求较大。2.患有器质性脑损害的老年人的认知水平和警惕性较低。3.丧偶老人情绪上的孤独和抑郁易于被犯罪分子利用。4.老年人对于衰老和死亡的恐惧容易被犯罪分子利用。5.老年人普遍教育程度偏低,知识的缺乏容易被犯罪分子所利用。6.老年人经济上相对贫穷,为了改善经济状况会选择冒险。后者则将老年人遭受诈骗归纳为以下5个原因:信任、易于接近、隔离与孤独、身体健康和反应能力下降、财产。二者都提到了老年人的孤独感是其遭受诈骗的重要因素,Cross提出老年人受骗脆弱性的三个维度,其中一个维度为社会维度,该维度关注社会支持程度及主观孤独感。Deliema提出抑郁是近年来老年人受骗比例提升的重要原因。张林提出孤独感在老年人受骗与社会参与的关系中发挥了调节作用。而子女对老年人的代际情感支持,尤其是在中国这样一个看重子女孝行的社会,是缓解老年人孤独感和抑郁情绪的最重要途径,这会降低老年人遭受诈骗的风险。除了缓解老年人心理上的受骗脆弱性以外,子女代际支持,特别是日常照料和情感交流对老年人的身体健康有显著的正向影响。彭玉伟认为,身体上的衰老导致老年人可见性增强、老年人更加关注身体健康、学习以及分析判断能力下降以及与社会脱离是导致老年人被骗的重要原因,所以子女通过陪伴对老年人身体健康状况的正向影响,也在降低其遭受诈骗的可能性。因此,现有的研究结果普遍指向子女陪伴会降低老年人遭受诈骗的风险。但是,也有研究认为,和子女同住会引发代际之间的矛盾,不利于老年人的身心健康,对预防老年人受骗会起到负面作用。此外,国内在对于老年人遭受诈骗产生原因的分析上,主要以质性研究为主,定量研究数量较少。

二、研究假设

依据日常活动理论,做出子女陪伴对老年人遭受诈骗被害影响的假设。日常活动理论(Routine Activity Theory)是由美国学者Cohen和Felson提出,是犯罪实证主义学派最重要的理论之一。该理论阐述了有犯罪动机的犯罪人(motivated offender)、合适的犯罪目标(suitable target)和缺乏有效的防护(lack of capable guardian)这三要素为犯罪的发生提供机会。多数犯罪学理论假定犯罪率的变化反映了带有动机的犯罪人数量变化,而Cohen和Felson却认为犯罪率的变化可以用犯罪目标的可被侵害性和缺乏有能力的保护者变化进行解释。同时,Cohen和Felson提出犯罪目标的可被侵害性和缺乏有能力的保护者的变化与日常活动的变化有关,根据二人的论证,从1947年到1974年,美国盗窃犯罪的主要目标从家具电器变成了汽车配件,这是由美国人离家活动时间变长带来的财物占有比例的变化带来的[2]。子女陪伴会提供有效的防护,可以充当预防老年人遭受诈骗的防护措施,弥补老年人受骗的脆弱性,进而降低受骗的可能性。因此,可以提出假设:随着子女陪伴程度的加强,老年人遭受诈骗的可能性降低。

三、数据与方法

(一)数据来源与测量

本文基于2018年中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS2018)。CHARLS是涵盖全国28个省级行政区域的150个县、450个社区(村)的全国性大型调查项目。在本文的研究对象中,我们只选取年龄不小于60岁的样本,共11 054个样本。变量描述性统计见表1。

1.因变量

老年人遭受诈骗被害经历,选择变量“过去一年,是否有人试图对您进行诈骗?不需要有财物损失。”此变量为二分变量,“1”表示有被诈骗经历,“0”表示没有被诈骗经历。

2.自变量

本文的自变量为子女陪伴程度。在数据库中共有两个变量可以解释子女陪伴程度,分别是同住月数——“过去一年,特定子女和您及您配偶一起居住了多长时间”和线下联系频率——“您和特定子女不在一起的时候,您多长时间能见到他/她一面”(取值1—10,代表频率从高到低)。由于数据库中将每个被访者的子女数据分开记录,本文选择将每个样本下的缺失值取0,再将所有数值求和,得到子女同住变量。将所有样本中“线下联系频率”的缺失值取10(数据库中赋值意义为其他选项,即最低频率),再将所有数值求和后除以15求得均值,作为线下联系的频率变量。

3.控制变量

根据以往研究,选择了以下变量作为控制变量:

性别(0=女性,1=男性);年龄;年龄的平方;居住在城区(0=否,1=是);在家居住(0=否,1=是);教育水平(1—11,文盲—博士毕业);民族(0=少数民族,1=汉族);宗教信仰(0=无信仰,1=有信仰);被骗史(0=一年及更久之前未被诈骗过,1=一年及更久之前被诈骗过);配偶同居(0=否,1=是);医疗保险(0=否,1=是);健康;退休金;社交积极程度。

由于下文要进行异质性检验,这里将四个方面的异质性变量进行详细解释。

(1)年龄:不同年龄段的老年人的日常生活方式有显著不同,“新老人”和“旧老人”在认知程度和生活方式上有较大不同[3]。“新老人”的老年生活更加独立,自己想法更多,子女对其影响更小。

(2)健康:随着健康水平的降低,老年人对生命延续的焦虑会提高,对医疗和药物的需求也会增加,如果子女此时不能多陪伴老人,为老人提供关怀和医疗支持,很有可能会使得老人“病急亂投医”,被诈骗分子所利用。笔者选取“是否有医生曾经告诉你有以下慢性病”来计算每个样本所患慢性病数量,作为“客观健康”变量,随着数值增加,表示所患慢性病数量越多。

(3)退休金:这里的退休金专指政府机关、事业单位养老保险及职工医疗保险。有养老金的老人较其他老人而言,社会经济地位较高,且有较为稳定的长期收入,社会身份认同更加积极。退休金变量为二分变量,取值为1时,代表有退休金;取值为0时,代表没有退休金。

(4)社交积极程度:参与社交活动更加积极的老年人,自我认同更积极,与社会的隔离感更低。选取“您过去一个月是否进行了以下社交活动”,由于数据库中为不同社交活动赋值不同,且随着数值的升高,该社交活动反映的老人自我认同更积极,因此在将每个样本下所有社交活动的变量求和后得到的是社交积极程度,随着数值提升,表示积极程度提升。

四、分析结果

(一)基准回归分析结果

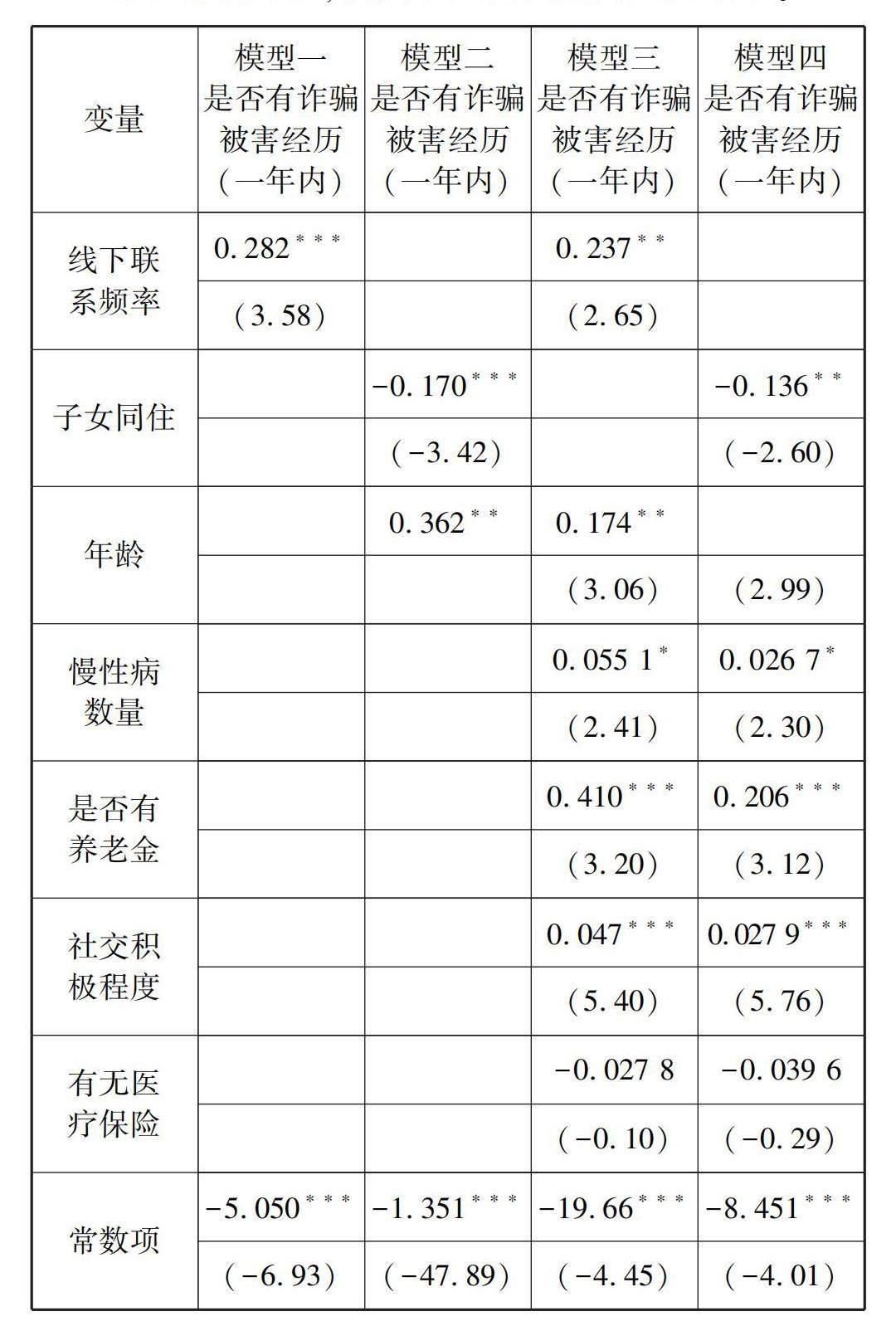

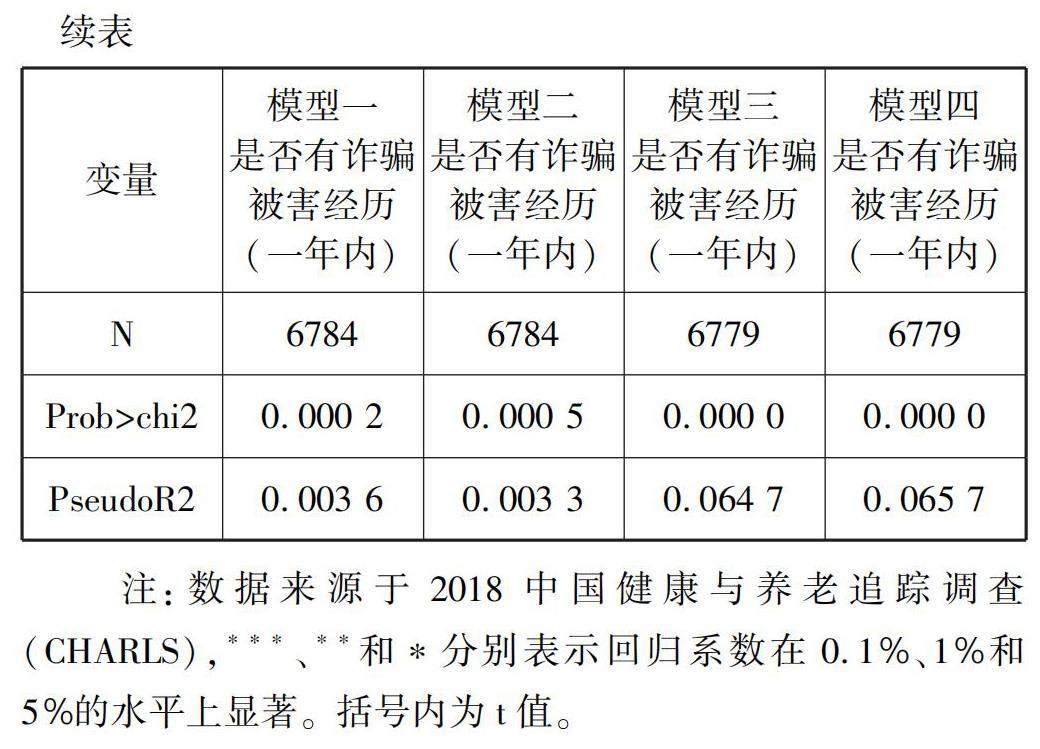

根据因变量特征,本文采用二元Logistic回归模型,分析子女陪伴和老年人遭受诈骗的关系。出于模型稳健性的需要,输出了四个模型,分别是引入控制变量前的因变量和线下联系频率与子女同住的模型、引入控制变量后的因变量和线下联系频率与子女同住的模型。

鉴于篇幅所限,仅展示关键变量的回归结果。

回归结果表明,无论是否引入控制变量,随着子女线下联系老人的频率增加,老年人遭受诈骗的可能性会降低(P<0.01);同样,随着子女与老人同住的时间增加,老年人遭受诈骗的可能性会降低(p<0.01),可以印证上文提出的假设:随着子女陪伴程度的加强,老年人遭受诈骗的可能性降低。从控制变量中,我们可以发现,除了性别、在家居住、配偶同居和医疗保险四个变量以外,其他控制变量都较为显著,对老年人遭受诈骗有显著影响。

(二)异质性

根据日常活动理论,日常活动的变化也会影响犯罪,子女陪伴对于拥有不同生活方式的老年人遭受诈骗的影响也不同。社会参与更加积极,对衰老和疾病的焦虑感更低,生活更有保障的老年人有着更积极的自我认同感[4],这部分老年人身份认同趋向年轻,生活更加独立,子女对其老年生活的影响较小,因此子女对其遭受诈骗的可能性影响也较小。所以我们可以将老年人的自我身份认同程度作为一种异质性,自我身份认同积极与否可能在子女陪伴是否对老年人遭受诈骗产生影响并不一致。与老人自我认同有关的要素分为健康水平、经济保障和社会参与三类,因此,本文按照年龄、健康、退休金、社交积极程度等四个方面进行异质性检验。

通过对分组回归的结果进行分析。首先,研究发现子女线下联系频率和子女同住时间对69岁及以上的老年人遭受诈骗的影响更为显著,回归系数都在5%的水平上显著。对于68岁及以下的老年人遭受诈骗的回归系数的显著性P值都大于0.05,说明子女陪伴对于降低高龄老年人遭受诈骗风险的影响更明显。其次,从健康状况的差异上看,患有两种及以下的慢性病老年群体中,子女的线下联系频率和同住时间长短对老年人遭受诈骗的影响都不显著,患三种及三种以上慢性病的老年人群体中,子女的线下联系频率和老年人遭受诈骗关系的回归系数是在5%的水平上显著的,说明子女陪伴对于降低患慢性病更多,即健康状况较差的老年人遭受诈骗的风险上作用更明显。再次,在是否有养老金的群体的比较中,子女线下联系频率对有养老金的老年人遭受诈骗的影响更显著,而子女同住时间长短对无养老金的老年人遭受诈骗的影响更显著。最后,在社交积极程度的群体比较中,子女线下联系频率对无社交活动的老年人遭受诈骗的影响更显著,而子女同住时间长短对有社交活动的老年人遭受诈骗的影响更显著。

上述四个方面的异质性结果表明了子女陪伴对自我认同程度越低的老年人遭受诈骗的影响更明显。在这背后是子女与父母的代际支持程度在起作用。代际支持包括三方面:经济支持、生活照料和情感交流。

五、结论及政策建议

根据上文的分析结果,可以得出如下结论:1.随着子女陪伴程度的提高,老年人遭受诈骗的可能性在降低;2.老年人的自我身份认同作为异质性因素,自我身份认同越积极的老年人,子女陪伴对其遭受诈骗的影响越不显著。

老年人遭受诈骗相较于非老年人遭受诈骗,其突出的特点是,老年人自身的老化、缺乏社会的支持[5]造成其对具有诈骗意图的信息有更强的不准确感,进而识别无效。子女陪伴作为防护措施,从直接和间接两方面防止老年人遭受诈骗犯罪的发生。一方面,美国某虐待老年人鉴定中心的案例显示,在缺乏可依靠的监护人的情况下,老年人遭受金融诈骗的可能性更高,因此家庭成员,尤其是子女在帮助老年人避免受骗上有至关重要的作用。另一方面,子女陪伴通过缓解老年人老化恐惧和孤独感来间接帮助老年人有效识别诈骗信息,老化恐懼是老年人受骗的重要因素[6],如果子女长期不与其父母联系,造成老年人产生自我刻板印象和自我老化歧视,加剧其老化恐惧,使得诈骗分子激发其恐惧感而误导其行为。但是随着家庭结构变动[7],相当一部分家庭做不到子女长期陪伴父母,因此希望完全依靠子女同父母长期联系来预防老年人遭受诈骗是不现实的,这也是笔者进行异质性讨论的原因,实证分析的结论也证明提高老年人自我身份认同程度可以代替一部分子女陪伴预防老年人受骗的作用。

在治理老年人遭受诈骗案件中发挥子女作用。子女陪伴老人程度的提升会降低老年人遭受诈骗的可能性,所以在老年人遭受诈骗预防上,不仅要加强对老年人的宣传力度,更要向老年人的子女进行宣传教育,尤其是曾经有过被诈骗史的老年人,根据回归结果可知,“二次被骗”的可能性极大,所以要特别对曾经被诈骗的老人的子女进行沟通,督促他们多关注父母动向,有被诈苗头及时遏制,有必要及时同公安机关联系。在预防老年人遭受诈骗上寻找子女陪伴的替代模式。虽然子女陪伴可以有效地预防老人遭受诈骗,但是由于我国家庭结构的变化,大部分家庭很难实现子女长期陪同和探望老人,因此,要寻找子女陪伴的替代方式。替代模式有两条探索路径:一是提升老年人自我身份认同的积极程度,减少在预防诈骗上对子女的依赖,提升自身预防能力;二是通过政府公共服务和社会组织的力量缓冲子女陪伴过少的影响。通过积极老龄化,打破传统的老年歧视,从社会层面帮助老年人群体增进自我身份认同。依据“赋权增能”理论,社会对于老年人不能只提供“福利救济”,更要赋予其更多参与社会活动、使用社会资源的途径,这样会增强其自身遭受诈骗的防范和识别能力。

六、结束语

子女陪伴是降低老年人遭受诈骗风险的重要因素。在当今老年人被诈骗案件频发的环境下,子女应当更加关注自己父母的日常生活状况尤其是经济支出情况,守护好老年人的“钱袋子”。同时也应当从多方面提升老年人自身的防范意识与能力,弥补子女陪伴不足的情况。

参考文献:

[1]何铨,沈津如.老年人受骗脆弱性的理论与测量方法[J]应用心理学,2020(3):208-218.

[2]沃尔德.理论犯罪学[M].方鹏,译.北京:中国政法大学出版社,2005:258-262.

[3]杨雪,王瑜龙.社交活动对中国新一代老年人口消费的影响:基于CHARLS2018的实证研究[J].人口学刊,2021(2):61-73.

[4]谢立黎,黄洁瑜.中国老年人身份认同变化及其影响因素研究[J].人口与经济,2014(1):55-66.

[5]张一鸣.人际信任、孤独感、社会支持和认知功能对老年人受骗的影响[D].福州:福建师范大学,2019.

[6]DELIEMA M,YON Y,WILBER K H.Tricks of the trade:Motivating sales agents to con older adults[J].The Gerontologist,2016(2):335-344.

[7]王跃生.当代中国家庭结构变动分析[J]中国社会科学,2006(1):96-108,207.

作者简介:刘淼森(1999—),男,汉族,河北内丘人,单位为中国人民公安大学,研究方向为犯罪社会学。

(责任编辑:赵良)