明代河北军事堡寨体系探微

谭立峰

(天津大学建筑学院,天津300072)

堡寨作为军事防御的重要设施,各朝代都有兴建。在明代,为了加强北方防御,明政府开始大规模重修长城,沿线设“九边重镇”以及卫、所、营、寨等防御单位,并推行募民屯田、且战且守、以军隶卫、以屯养兵的政策,河北从此出现大量按照军事建制要求分布的城堡。

一、河北军事堡寨体系产生和发展的社会文化因素

堡寨聚落的演进发展受地形地貌、气候、水文、经济、人口、社会文化等诸多因素的影响,其中社会文化的影响是军事堡寨产生和发展的重要因素。

1.文化因素

燕赵文化是中国文化的有机组成部分,并具有自身的地域特点。从地理环境和生产方式上看,燕赵文化是一种混合型文化,它包含了平原文化、农业文化和旱地农耕文化。从民族上看,它是一种以汉民族为主体的多民族文化。燕赵文化的上述特点奠定了河北堡寨聚落产生的基础。

燕赵之地从总体上讲,在阴山以南、燕山以北,也就是内蒙古高原向华北平原的过渡地带,在古代属草原游牧区,是北方游牧民族的主要活动区域;燕山以南、太行山以东、黄河以北的海河流域以及东北辽河流域是平原农耕区,主要是汉族的活动区域。早在新石器时代,燕赵地区就形成了两种文化的交汇。到战国时期,燕赵之地形成了不同的社会发展模式。燕山以南,由于广泛使用铁器,耕地面积不断扩大,成为以华夏族为主体的农耕区,社会发展已进入封建社会。燕山以北的广大地区,则人烟稀少,土地空旷,为游牧民族的活动区域,社会发展还处于原始社会部落联盟阶段,尚未建立起国家。燕赵农耕区实行封建制,小农经济成为整个社会的基本经济模式,农耕区丰富优良的农副产品和手工业产品奠定了同畜牧区进行经济、文化交流的物质基础。随着经济的发展,农耕区的居住模式从原始居民点、聚落、村落,发展到里、乡、县城,形成若干城市。从早期的城市发展到出现若干具有政治、经济、文化中心特征的中心城市。

燕赵之地是汉族与北方游牧民族相互融合的重要地区。燕赵畜牧区的经济文化、社会结构大都是生产组织与军事组织相结合。从早期的戎狄、林胡、楼烦、东胡,到匈奴、乌桓、鲜卑,再到后来的契丹、女真、蒙古等,直至满族兴起之初,一直处于原始社会末期,实行部落联盟制。畜牧区各民族的社会经济以畜牧为主,兼以狩猎。牧民平时为生产者,战时则为骑兵,女真的“猛安谋克”制、蒙古族的“领户分封”制、满族的“八旗”制等,都具有代表性。

北方游牧经济具有脆弱性、单一性和不稳定性。一遇重大天灾,牲畜便会大量死亡,牧区经济萎缩,人口骤减,部落的整体实力急剧下降。游牧经济又具有高度的分散性和流动性。反映在政治上便是各部势力往往各据一方,各自独立。因此,历史上当北方游牧民族倔起时,在其内部总有一个兼并、统一的过程。

农、牧两大经济文化区之间存在着互补的关系。畜牧区提供农耕区所需的畜力、皮毛等各种畜产品以及珍贵药材等。而农耕区则为畜牧区提供粮食、绢帛、布匹、铁器、陶瓷等农产品和手工业制品。这便形成了相互交往、相互依存的关系。

历史上两种经济文化的交融、交汇是通过多种形式和途径实现的。既有激烈的战争,也有和平的交往。在战争中,既有游牧民族统治者的南下侵掠,又有汉族统治者的出塞远征。和平交往时,既有朝贡、赏赐、外迁、内附,也有互市贸易;既有经济交往,也有文化交流。

燕赵地处北方,北方游牧民族倔起后南下中原,首先进入幽蓟,再扩展到河北平原。因此,自古以来,燕赵即为汉族和北方游牧民族的融合之地。

2.明清的屯田制与堡寨聚落

明代是军事堡寨聚落发展的繁荣期。明朝政府为巩固边防和加强内部统治,在各地要冲设立卫所等军事堡寨,同时,屯田也为了补给军饷。洪武元年(公元1368年),明政府下令在和州、滁州、庐州、凤阳等地屯田,开创屯田区。到洪武四年(公元1372年),河南、山东、北京、陕西、山西及淮安府等也建置了屯田。洪武六年,夔州重庆卫,辽东定辽诸卫、大同都卫,碾北、西宁设置屯堡,组织屯种。洪武十一年(公元1379年)以后,继续扩大军屯区,在贵州、宁夏、湖广、两浙、福建、云南部分地区屯种。

建文元年(公元1399年)发生“靖难之役”后,北京成为全国的政治中心,驻军甚多,费用浩大。为此,拨3万京军,在北京附近下屯。永乐二年(公元1404年),在水陆要冲的天津设置卫所,利用海口一带之沃土屯田。明代军屯区分布极其广泛,除了在边防重地建立屯堡外,在内地各省及东北、西北、云贵高原、五岭以南等边远地区也组织屯种。

二、河北军事堡寨分布体系

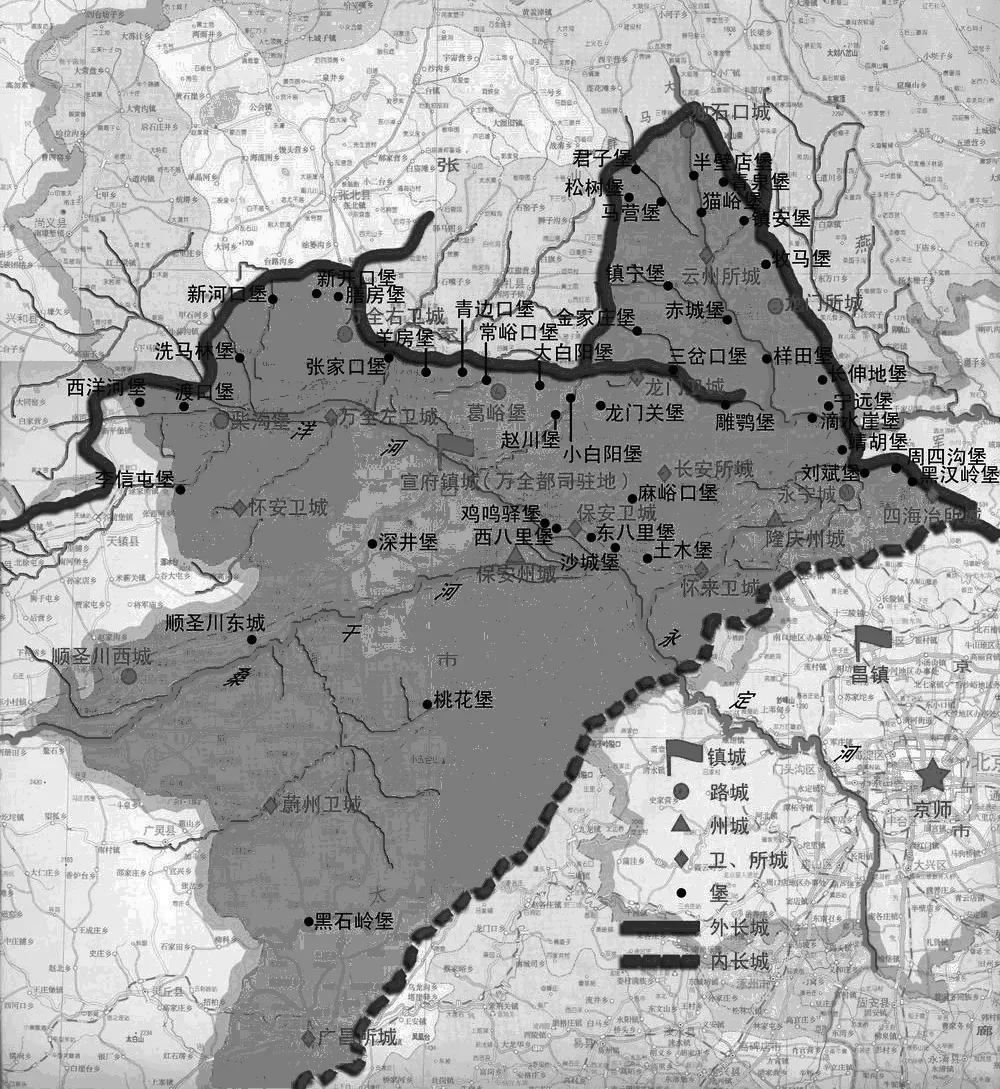

明代,河北大部分地区属宣府镇。宣府镇辖区“东至京师顺天府界(北京),西至山西大同府界,南至直隶易州界(易县),北至沙沟,广 490里,轮 660里。”[1]基本相当于今赤城、万全、怀安、阳原、蔚县、涿鹿、怀来、宣化、延庆、涞源的10个县地和张家口市的桥东、桥西、宣化、下花园的4个区域。

1.宣府镇长城防御体系形成

宣府镇长城,东起今延庆四海北四里处,向西沿燕山山脉直至西洋河西北15里与山西省交界处,长约1 100里,基本为明代所筑(见图1)。自明惠帝建文年间(公元1399—1402年)至嘉靖二十八年(公元1549年)形成全线,历经近150年。嘉靖以后,隆庆和万历年间,皆对宣府镇长城进行过多次修复。

图1 宣府镇长城①

永乐年间,由于迁都北京和对蒙古战略思想的转 变,设宣府为长城边镇。正统十四年(公元1449年)“土木堡之变”后,曾整修沿边的关隘。成化年间筹建宣府镇边墙,由于战事连年和军费吃紧,实际成绩不大。

嘉靖年间,北边有鞑靼骚扰,东南有倭寇进犯,农民起义不断发生。据《四镇三关志》记载,宣大总督翁万达于1546—1549年间,全面修复宣府镇长城。补城垣、削山崖、起敌台、通暗门、疏水道[2]。这段长城主要用于防鞑靼。因为在嘉靖年间,每逢秋熟马肥季节,北方部族皆由今赤城县西长城入境劫掠,骚扰百姓。

据《宣化府志》记载,嘉靖以后,隆庆和万历年间,皆对宣府镇长城进行过修复。

明末,朝廷仍十分重视宣府镇长城的修筑。但因费用高昂,明王朝已无力承担,只是对宣府镇长城个别地段做了修补。

2.宣府镇军事机构设置

都指挥使司,又称“都司”,是明代的省级军事单位。宣德五年,明政府在宣府设立万全都司(兼管行政)。万全都司的辖属,各时期不同,据史书记载,都司所辖15个卫比较固定(见表1),而直接隶属于都司的所、堡等却变动较大。另辖2个县级州为隆庆州(今延庆县)和保安州(今涿鹿县),还曾直辖5个堡、两个城,即长安岭堡、雕鹗堡、赤城堡、云州堡、马营堡;顺圣川东城、顺圣川西城(即今阳原县东城、西城)。纵观万全都司诸卫、所之布局,构成了以京师(北京)为轴心的扇形防御地带,形成了纵深梯次配置的防御部署。

表1 万全都司机构设置

到明朝中期,为加强北方防御,明政府逐步改变了防御作战的战略及与之相适应的军事机构。由初期都司、卫、所的设防机构,演变为中、后期镇、路、参、守的设防机构。从仁宗朱高炽起,朝廷设总兵于宣府,统领全军。原万全都司的都指挥使,也直接隶属于总兵。宣府设总兵后,原都司、卫、所取消。在设防上,把原来的卫、所分为北、中、西、南、东五路(西、北、中三路通称左路;东、南二路称为右路)来镇守,每路各设镇守参将一名。

在五路所辖城堡中,路城有参将,大堡有守备,中堡有防守,小堡有操守,有的州县(如隆庆、保安二州和永宁县)还有民兵。全镇极冲守备19处,次冲守备9处,操守21处,使防守设置基本体系化(见表2)。

表2 1566年前宣府镇机构设置

嘉靖四十五年(公元1566年)后,至万历十八年(公元1590年)又把全镇5路划为7路(其中把北路和西路各分为上北路、下北路、上西路、下西路),守卫的城堡不断增加,戍守任务也更加具体。

总之,由于地处京畿重地,是朝廷的门户,宣府镇军事机构非常完备。在设镇制之初,边政严明,官军皆有定职。营堡、墩台层级分明,整体防御体系可谓层层设防。

3.军堡的兴建与分布

明代宣府镇军堡的兴建大体经历了三个高峰期。首先是洪武年间(公元1368—1398年)以建立卫城为主的兴建高峰。修筑了怀来卫城、蔚州卫城、怀安卫城、万全左卫城、万全右卫城、宣府城等大量卫城。之后的永乐年间建堡数量不多,仅有宁远站堡、长安岭所城、保安州城、鸡鸣驿等兴建。其次是宣德年间(公元1426—1435年),形成卫城、所城、堡城同时兴建的高峰。宣德五年,宣府设立万全都司,同年,开平卫内移治于独石口城,为配合边地的防守,宣府修筑了独石口城、马营堡、葛峪堡、洗马林堡等共20个屯兵堡城。正统至正德年间,每代皆有筑城,此85年间共陆续修筑柴沟堡、西阳河堡、膳房堡等共18个屯兵堡城。至正德十六年,宣府镇全线堡寨体系基本形成。最后是嘉靖年间(公元1522—1566年),随着宣府镇长城的形成,在一些虚弱之处陆续又增筑了16个堡城,戌守任务也更加具体。

宣府镇军堡的兴建经历了近230年,多数堡寨筑于嘉靖及嘉靖之前,并早于宣府镇长城的建设时间。其中大部分卫、所城的筑城时间处于明初的61年间(1374—1431年)早于其所辖小堡的筑城时间,这种卫、所建置在前,小堡在后的筑城顺序是和明初的都司、卫所制度相适应的(见图2)。

图2 宣府镇长城及所辖城堡分布

军堡的设置及其选址受到诸多因素的影响。作为我国历朝历代国防的主要手段之一,它呈现出与普通堡寨聚落不同的分布规律。

(1)重点设防,集中与分散布置相结合。明代九边防御并不能面面俱到,而是重点设防。其设防的主要方向是在九边的偏东,即蓟镇、宣府镇、大同镇和太原镇。而宣府镇重点设防地区则是中央偏东的位置,即东路、上下北路、中路。除镇城外,该镇全部68个城堡中的47个全部为此四路所辖。而南路防区处于内外长城之间腹里的位置,防守任务比之沿边几路缓和,因此防区内城堡的分布也较其他几路分散。军堡的设立是根据防御地区的地理位置、地形的险要程度和战略、战术价值而定的。在长城内侧,明政府按防御体系和兵制的要求配置了许多卫城、所城和堡城。在有战术价值的地区设置所,如龙门所、四海治所、云州所等。在具有战略价值的重要地区则设置卫。如开平卫、万全右卫等。另外,军堡的分布疏密有秩。堡城的间距30~40里,堡城至长城的距离一般不超过20里,以便来敌侵犯时,军队可迅速登城。卫、所城之间相距约百余里,与堡城相间布置,以利有效控制所管辖的堡城,并且地势平缓、便于屯垦。

(2)据险设堡、保证水源、控制要害。“走分水地带,易守御而节戌卒之效,便施工而收城塞之用”[3]是城堡选址的基本原则。宣府长城的选址,主要是依山岭、河流等险要地形修筑,一个防区有一条或多条水系的上游支流、发源地(包括少量的干流)贯穿。宣府镇境内有洋河、桑干河、白河三大水系。长城作为军事防御工程体系,必须遵循“制高以御下”的原则。宣府地区水系多从坝上发源,以垂直于长城的走向,由北向南流入镇内。相对于北方的敌人进攻方向,控制水系的上游就相当于“制高”,可以更好地控制敌人到达下游平原地区的道路,顺应水系的走向也便于人员换防和物资运输,对长城的建设也是重大的工程节约。而且,“水”是人类生存的基本物质之一,是军事行动中必须确保的、最重要的后勤补给品。同时,选址靠近水源也是人们日常生活、屯田耕作的必要条件。

(3)拱卫京师,层层设防。“九边而护神京蓟在左腋,之间绵亘二千里,带甲十万,文武将吏划地而守垣。”[6]6京师以北宣府镇本身就是层级防御体系,卫城、所城、堡城以京师为中心向长城辐射,并且越来越密集,成为有效保护京师的屏障。此外,以京师自身为主,向南到保定的防御体系也非常完整。根据《河北通志稿旧志源流关隘考》仅北京市就有346个关隘,天津有89个,保定有212个。就分布来看,北京市的主要防御重点是其北侧,如昌平县和密云县就分别有133个和109个关隘。而保定市的防御重心亦在北部,并靠近京师,如涞源县、易县、涿县、涞水县等。可见,对京师的防御是一种辐射式的层级防御体系。

三、军堡的规模特征

军堡的规模与之所处的军事等级密切相关。等级愈高,军堡的人口与规模也就越大。宣府镇镇城设在今宣化,其下有路城7个,卫城9个,守御千户所城5个,堡51个。这些卫、所、堡,是宣府镇陆路屯兵系统最主要的防御力量,它们反映了当时城建的规模和建筑水平。

1.镇城——宣府镇

宣府城始建于唐天宝年间(公元742—755年),元为宣德府治。洪武三年(公元1370年),汤和攻占宣德府,改称宣府镇,洪武二十二年(公元1389年)置宣府左、右、前三卫,洪武二十四年(公元1391年)朱元璋封其子朱惠为谷王于宣府,在城内筑王府,二十七年(公元1394年)扩建城墙。永乐七年(公元1409年)在此置镇守总兵官,佩镇朔将军印,又置巡抚都御史管理屯垦。

宣府镇城内街道的设置,以各城门为中轴形成井字形干道。将城内划分为东、西、北三区。镇城的最高领导机关都察院、都司,都设置于城的中区;总兵府设在东区;各卫治都分别设置于中枢区的周围。明代北部多为军户居住,《宣化县志》记载:“北门西城街又东至李镇抚街,南至朝元观、观音寺、马神庙后,皆系宣府左卫地方,其内街巷房屋皆有兽脊,半属故明左卫指挥千百户所居”。明末因饥荒,城内房屋多被拆除,改作菜园,直至建国初期。城内实际只有东半部沿昌平门至广灵门的南北大街较为繁华,在此街上有建于明正统五年(公元1440年)的镇朔楼(鼓楼)和建于成化十八年(公元1482年)的清远楼(钟楼),与南北二门形成一条轴线(见图3~图5)。

图3 宣化城示意

2.路城:葛峪堡

葛峪堡始建于唐代前期,安史之乱以前,安禄山曾在此建雄武军城,派兵驻守。明朝建立之后,燕王朱棣奉命伐北,重建城池,从而使葛峪堡成为宣府镇中路参将的驻地。

图4 南门昌平门

图5 北城墙

葛峪堡地势北高南低,平面呈正方形,边长约620米,堡内主街道路呈十字形,另有两条南北小巷和五条东西小巷互相贯通,构成堡内居民俗称的“三街六巷”。沿堡内最北院落均为一进,院落后到北城墙全为空地。堡内没有水源,居民吃水需到堡西挑泉水。城南西有一座明代戏台,精巧别致,主体结构无损,前檐上部分坍塌。据《宣化府志》记载,原城内有巡按察院,参将府、河间行府、守备官厅等军事衙门。另外,城东南角有神机库,东北角有葛峪仓,西北角有草场[4]。堡内原来庙宇禅寺林立,经历了几百年的风剥雨蚀,衙门寺庙现已荡然无存(见图6和图7)。

图6 葛峪堡平面

3.卫城——万全右卫城

明洪武二十六年(公元1393年)二月,宣府镇置万全右卫与万全左卫,万全右卫曾历次归属于山西行都司(今大同),洪武三十五年(公元1402年)改徙蔚州,次年又改徙通州,隶属后军都督府,同年在得胜口南l.5公里处筑万全右卫城。永乐二年(公元1404年)将万全右卫治所移置右卫城(今万全城),左、右卫城呈一条直线南北相对,相距约25公里,并在得胜口南建得胜驿及五处驿传站铺,以备传递信息。从此,万全左、右卫一直到明末清初,始终作为宣府镇西部的战略支撑而派重兵扼守(见图8)。

图7 葛峪堡北城墙上俯瞰堡内

图8 万全卫城民国时期平面

万全古城平面呈方形,以南、北门和东、西翼城为轴形成长度各约880米的两条主轴线。两条主轴线形成的十字大街以宣仁、正德、安礼、昭武大市坊(牌楼)为起点,向四方延伸,将城区划分成大小基本相同的方块,然后再按方块确定次级街巷,以街巷确定民居及其他建筑。此外,与纵向主轴线并行的东桥大街贯穿南北,而西面与主轴线并行的街道却很不规则(见图9)。

4.所城:龙门所城

明宣德六年(公元1431年)筑龙门所城,同年置龙门守御千户所,隆庆元年(公元1567年)重修(见图10)。

图9 南城门上俯瞰

龙门所地势东北高西南低,城的道路系统基本保 留明清时期的原貌,主街十字街,南北大街长约1 000米(含南关),东西街长约500米,东西向街道除主街外,从南至北还有五条次街,并城内庙宇众多,南门附近有马神庙街,街北建马神庙,西为社神庙街,街北建有文庙,社神庙街西端坐南面北建有千佛寺。千佛寺占地十余亩,寺院山门、正殿、东西配殿、厢房、跨院、经阁不下百间。寺院前后四进院落。南北主街有两座跨街牌坊,南为“进士”,北为“文明”,为清朝所立。牌坊东为衙门街,坐北面南建有衙门府第,三进院落。街东端建有庵庙。牌坊西为五道庙街(即文庙后街),街西端坐西面东建有五道庙。牌坊向北,有明正统十一年(公元1446年)兴建的鼓楼。鼓楼坐落在全城中央十字街心,楼墩青砖砌成,门洞四开,通南北东西大街,鼓楼高三层,上供魁星,故又叫魁星楼。鼓楼东街建有武庙,供封姜子牙。鼓楼西为城隍庙街。街中建有官赐景氏家族贞妇牌坊。城隍庙坐北面南建在街北,街南正对庙门建有戏台。

图10 龙门所城平面示意

5.堡城:洗马林堡

洗马林城始建于明宣德十年(公元1435年),隆庆五年(公元1571年)增修砖包,清乾隆六年(公元1741年)知县左承又修。

洗马林城为方城,边长520米,高为11米,厚14.3米,墩台长15米、宽7.5米,分布四面,城角处各一个,每边城角之间3个,共计16个。城有西、北、南三门,三门均设有瓮城。南城门外还设有关城,方100米,墙高11米,全系土石堆砌而成。城内主要道路为丁字街,南北主街自南门始至城中央玉皇阁前止,另有横贯东西,连接东门的另一条主街,玉皇阁后隔一进院落有一条东西向次街,另外,自北门迄南墙根有一道南北向次街,其余便是宅间小巷(见图11)。

图11 洗马林堡平面

据详细统计,在全镇不足2平方里的地面上,有大小庙宇寺院30座。道光甲午年县志记载,仅在顺治十八年(公元1661年)就修缮过前明朝始建的玉皇阁、地藏寺、关帝庙、城隍庙、观音寺、灵官庙、三贤庙、白衣庵等8座寺庙。寺庙大多数在城里,少数在城外,也有几座建在城头上。

城内除寺庙外,还设有官厅、守备厅、公馆、神机库、洗马林仓和备荒仓共6处衙署以及仓储建筑。

四、河北军事堡寨体系特征

军堡的规模与之所处的军事等级密切相关。等级越高,军堡的人口与规模也就越大。宣府镇城设在今宣化,其下有路城7座,卫城9座,守御千户所城5座,堡51座。这些卫、所、堡,是宣府镇陆路屯兵系统最主要的防御力量,它们反映了当时城建的规模和建筑水平。

军堡的形态特点包含了平面形态,以及堡寨各组成部分之间的结构关系这两方面的因素。明代军事体系对堡寨聚落形态的作用明显,从堡寨聚落外围到内部布局都产生了巨大的影响。

1.严格的等级划分

军堡的等级制,不仅包括了行政上的划分,而且还包括规模上的划分。军堡有严格的军事级别和组织关系,每个军镇、卫、所、都有其辖区范围,管辖一定数量的堡寨关隘。同时,由于驻扎人数的不同,每一级别的军堡规模也不尽相同。镇城是本镇军事和行政指挥中枢,宣府镇城的规模达到24里,驻军23 000多人;在镇城级别以下的卫城,如万全卫城规模为6里,驻军1 400多人;卫城所辖的堡寨,如膳房堡的规模2里有余,驻军620多人。这些等级分明的堡寨构成了严密的防御体系,御敌时互相支援,共同作战,层层守卫。

2.因地制宜的平面布局

军堡一般都是由朝廷出资,依照中国古代筑城之制的基本模式进行有规划的建造。堡筑成后,城防设施完善,并迁内地军民来此屯守。军事辖区内,为满足古代战争作战距离的限制,军堡之间的距离往往仅有30里或40里。同时,由于边疆地形复杂,多为山地、河流等地貌,因此经常有军堡建在山头上或河谷里。从总体上看,大型军堡的平面形态比较规整,如镇城、卫城等。小型军堡的平面形态则相对灵活,有的因地制宜、结合山势,有的地势平坦,规划方整,如所城、堡城等。

据险设堡是中国历代长城及长城军事堡寨选址与建设的基本原则。因此,军堡的选址首先考虑的是军事需要。宣府镇属丘陵地区,地形复杂,防守较难。作为据点的重要关隘城堡,往往因势就利规划城池,城的平面不一定规整。例如,怀来镇边城,明正德十五年筑,东西跨山,设守御千户所,后又增筑一城于其西,曰镇边新城,清顺治初参将驻守,后改都司,今旧城已废。现在的镇边新城,即镇边城,石筑城墙,现存城高约3米,东部城墙北偏西18度,东城中间有一个5米宽的砖拱城门,北城中间和南城中间对称距离处各有1个城门和3个城门都是对扇木门,南北城门原都有瓮城。城中有一座鼓楼,城西北角、西南角和东门对称的西城墙处有3个角楼,西城全部和南、北城的大部分均建筑在西山上。

另外,九边重镇多数城堡是边境地区的中心,除军事防御职能外,同时也具有较强的政治、经济职能。因此,一般镇城的规模都相对较大,修建在地势平坦的交通要道上,平面呈方形或长方形,周长在12里以上,宣府城由于是防御元朝残余势力入侵的重镇,更是达到了周长24里的规模。镇城的城门数量最少为4门,即每边各开1门,道路系统呈十字形,如大同城。宣化、榆林开7门,道路系统呈井字形。镇城的道路可分为干道、一般街道、巷三级,形成垂直相交的类似棋盘式的道路网。城中重要的衙署、军事指挥建筑分布在主干道两侧;在干道、街道的交汇处形成店铺林立的商业区,两侧还分布城内的主要庙宇寺院。

卫、所城经济职能相对较弱,城堡规模不大。一般根据地形而设一门到四门不等。卫所城道路结构布局多为十字街,堡城大则十字街,小则一字街,道路分为街及巷二级。街巷整齐平直,通往堡门的主街宽阔畅达,并且多依古制在城墙内侧设环城马道,作为兵营时房舍行列式排列、形象单一,后来演变为村落。小堡通常不开北门,而在北门的位置建真武庙。

3.军屯与聚落形态

明代在地方实行卫所制度,卫所士兵开垦府、州、县管辖以外的荒地,实行屯垦,称为军屯。《大明会典·户部·屯田》记载:“边地卫所军,以三分守城,七分开屯耕种;内地卫所军,以二分守城,八分开屯耕种。每个军士受田50亩为一份,发给耕牛、农具、粮种等,3年后交纳赋税,每亩一斗。……所征之粮贮于屯仓,由本军自行支配,余粮为本卫官军俸粮。……屯军以公事妨农事者,免征子粒,且禁卫所差拨”。

明代军屯的生产组织是以“屯”为基本单位,一屯有若干人或若干户。一般而言,屯的基层粗织是“屯所”,即“屯田百户所”。在边地为防御敌人的入侵,往往合几个“屯”或“屯所”建立一个“屯堡”。屯田百户所之上有千户所,有指挥所。屯所的设立,意味着守御军和屯种军在管理上的分离。军队通过屯田,有效地保障了军队的粮食供应,也使边境地区的荒芜土地得到开发。

在空间上,屯堡与防御为主的军堡形成了中心辐射式网状结构。由于军堡一般管辖若干屯堡,所以这就形成了以军堡为中心的网状辐射结构,从而确保军堡的正常运转。如开元的威远堡之下就有雷其屯、塔儿山屯等7个屯堡,军事级别更高的宣府镇,则下辖屯堡703个。

另一方面,为抵御长时间的进攻,粮仓和草场是军堡所必备的场地。所谓“仓场者,广储蓄、备旱涝,为军民寄命者也。至于预备常平,尤为吃紧,而草所转输,百倍艰难。”[5]在实地调研中可见,宣府镇内大到镇城小到边堡都备有粮仓和草场。另外,很多堡城中还有专门负责军器的宫宇——军器局和“专收火器”的神机库、火药局等。

五、结 语

军堡是河北地区现存堡寨聚落的主要形态之一,主要分布于河北省北部张家口地区。它形成于明代,属于宣府镇长城防御体系的重要组成部分。堡寨体系的机构设置及等级划分非常明确,规模也相应不同,分为镇城、路城、卫城、堡城以及驿堡等。

就军堡的规模特征而言,镇城是最高一级的军堡单位。在宣府镇,镇城内设镇守总兵官,佩镇朔将军印,又置巡抚都御史管理屯垦。另外,镇城的人口和规模在军堡中也是最大的。

路城、卫城、堡城都属于防区中心城堡,它们的人口及规模等级随指挥权限的缩小而降低。驿堡则与上述军堡有所不同,它自成体系,亦有相应的规模等级划分。

河北军堡的3个形态特点是:严格的等级划分;因地制宜的平面布局;防御与耕种双重功能的屯堡。

目前的长城军事聚落研究仅仅是长城学体系的一个附属分支,尚未引起学术界的足够重视;对长城军事防御体系层次的研究也显不足,这方面的成果虽然较多,但从建筑学、聚落史的角度跨地区、跨学科地对防御体系中的聚落层次与形态进行剖析仍是一个缺环。这对乡村聚落史和中国建筑史来说也是一种缺失,这是本课题研究的意义所在。

注释:

①选自长城文化网http://www.meet-greatwall.org.

②民属大同,军属宣府镇。

[1] [明]孙世芳,乐尚约.宣府镇志(影印)[M].中国台北:成文出版社,1970.

[2] [清]吴廷华纂修.卷十四塞垣考:宣化府志(影印)[M].中国台北:成文出版社,1968.

[3] [明]刘效祖.四镇三关志(影印)[M].中国台北:成文出版社,1970.

[4] [清]吴廷华纂修.卷十公署志:宣化府志(影印)[M].中国台北:成文出版社,1968.

[5] [清]吴廷华纂修.卷十六军储考:宣化府志(影印)[M].中国台北:成文出版社,1968.

——以慈溪观海卫镇为例