再现圆明园百年变迁格局

王其亨,张凤梧

(天津大学建筑学院,天津300072)

一、研究回顾

圆明园始建于康熙末年,初为皇子赐园,后历经雍正朝的宏构、乾隆朝的增华以及嘉庆、道光、咸丰三朝的赓续经营,历时达150余年,园中景观变化万千,曾被盛赞为“一切造园艺术的典范”,但1860年英法联军的劫掠与焚烧将北京西郊这片离宫化为灰烬。

今天圆明园内仅能依稀辨识出部分残存的山水轮廓,却难以透过断壁残垣构想“万园之园”所承载的宏伟盛况。正因此,多年来再现圆明园的全园格局始终是学者们研究、关注的焦点,各类复原和实测图样层出,相关研究成果颇为丰硕,一定程度上弥补了圆明园格局与形象的缺环。但是,历经六朝不辍的增建、改建和修饰,圆明园内建筑、山水更迭极为复杂,研究工作十分艰巨,况且复原须面对卷帙浩繁,内容庞杂的清代档案,梳理难度可想而知,加之大量文献分藏各处,不易整合通观,造成既有研究成果往往存有疏漏。具体而言呈现以下三个问题:其一,不同年代的建筑格局或题名混乱并置;其二,营建阶段的划分略有不同,造成重现格局多样,景区细节存在疏漏甚至错误,犹以营建早期雍正、乾隆两朝的面貌依据不足,诸多格局有待商榷;其三,山水格局的转变始终被忽视。

针对上述常见问题,本文尝试借鉴、核实已有成果,合理划分营建历程,详细辨析、阐述复原依据,再次逐一厘清圆明园各朝的全园格局;同时,梳理山水格局的转变,此外,陈明尚待核实或完善的格局,以便不断改进完善。

二、复原依据

事实上,梳理圆明园变迁格局的关键在于史料依据,目前复原工作通常关照的图文档案主要包括样式雷传世图档①、《圆明园四十景图咏》(后文简称《四十景图》)②、《日下旧闻考》③、《清六朝御制诗文集》④以及清代内廷营造档案(如内务府奏销档、黄册、呈堂稿、造办处活计清档之类)⑤[1-2]。

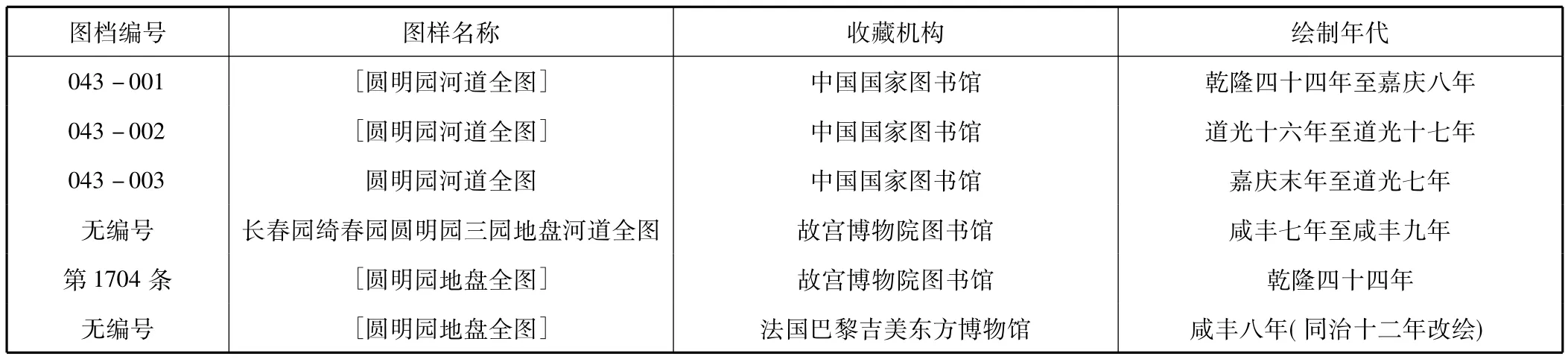

在上述各类档案文献中,以样式雷传世图档所包含的信息最全面,其中与圆明园相关的图样分为全园总图与分景图,数量总计达千余幅,绘制年代上至乾隆四十四年(1749年)[3],下至光绪末年,前后跨越近100余年。其中,全园图的价值更加珍贵,国内外已知约20余幅,分别收藏于5处研究机构⑥,见表1。内容主要为河道图和建筑图,而故宫收藏的《圆明园地盘全图》(后文简称《全图》)是目前已知绘制年代最早的全园图,图面留有嘉庆、道光年间更改的格局,是复原参考档案中最珍贵的图样;此外,分景图数量众多,绘制内容多样,如景区全图、建筑殿宇图、内檐装修详图等等,几乎囊括了园中所有景区,也是揭示和弥补变迁信息的重要佐证。

表1 已公开的圆明园全图年代信息统计表

三、年代划分

再现圆明园的变迁格局须首先合理划分其营建历程,限定复原的年代分界线,才能准确地描绘园中景象,这也正是目前既有复原图和遗址实测图皆陷入混乱困境的缘由之一。关照圆明园的变迁历程,康熙末年初始肇建,造园规模和构思与胤禛皇子的地位紧密相关,功能以满足寝居为主,但由于相关档案极少,难以准确复原,因此,本文未将这一阶段单独阐述。自雍正登基伊始,圆明园便承担起京郊离宫苑囿的角色,此后百余年间,兴作几乎从未停辍,园内景区新建、改建和修缮项目屡有记载,而各代皇帝因营建背景、造园构思等多种因素影响,经营景观各具特色,并呈现出明显的阶段性特点,因此,以帝王更替为划分界限无疑是首选的方式,依照年代先后分别为始建至雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰共五个时期,同治、光绪年间的整修最终停止于方案阶段,因而也未列入复原阶段。

除此之外,乾隆初年也是十分重要的复原节点,一方面,乾隆初年完成的《四十景图》几乎描绘了园内所有景区,以此为参照可准确呈现当时的全园格局。另一方面,此时的圆明园基本延续了雍正朝的已有格局,营建工程相对集中且文献记载翔实,若采取逆向推断的方式便可作为复原雍正朝面貌的重要依据。再有,从营建工程来看,乾隆初年和乾隆中后期的兴作呈现出明显的阶段性,因此,乾隆初年作为独立的复原阶段十分必要。综合上述分析可知,复原阶段为雍正年间、乾隆初年、乾隆末年、嘉庆年间、道光年间、咸丰年间共六个时期。

四、复原格局

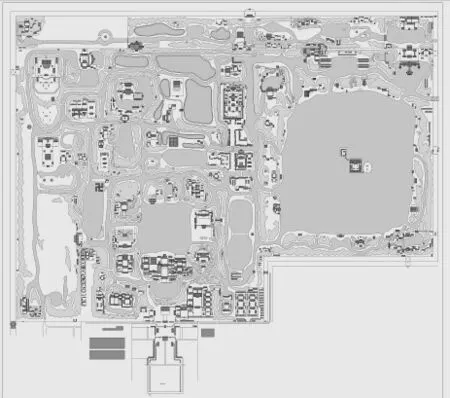

现存样式雷传世图档留有二幅咸丰末年的圆明园全局图,彼此相较几乎全部吻合,因而可知咸丰末年的格局毋庸置疑。以这两幅图样作为复原参考的蓝本和基点,乾隆四十四年的《全图》为早期格局的佐证,结合相关文献、图档和变迁史,采取逆向推断、前后互证的方式,便可再现圆明园不同时期的面貌。同时,为论述明晰,本文仍按照圆明园变迁的年代顺序逐一阐述,此外,为便于直观对比格局的转变,圆明园各时期的图样均采取统一比例,并依据遗址实测图作为尺度控制重新绘制。

雍正年间,伴随胤禛从皇子亲王到国君的角色转变,圆明园也从雍邸花园[4]转型为“以恒莅政”的离宫御苑。为满足“莅政”和“燕居”的功能,雍正在园中展开了新的总体规划和大规模的扩建工程。这一阶段的营建项目主要围绕宫门视朝区和游兴寝居区进行。至雍正末年园林范围已达到200公顷,园中景区30余处[5],基本奠定了后世经营的山水和建筑规模⑦。关照乾隆初年的复原格局及工程项目记载,采取逆向推断的方式可重现这一阶段的最终面貌,同时,雍正年间的内廷工程奏折也可作为校核依据,见图1。

乾隆皇帝践祚伊始,在园中隙地添建殿宇、楼台,进一步完善园林功能,至乾隆九年(1744年)增扩整合为“圆明园四十景”,并绘图题咏。园中新增数处功能性景区,具有代表性的有:用以“奉安列朝御容”的“鸿慈永祜”景区;“方壶胜境”彰显皇帝对道教神话的阐释,而“月地云居”是研读佛教经典的道场,“汇芳书院”为效法父祖“图书陈道”与“验耕桑”之地,等等⑧。《四十景图》几乎描绘了园中所有景区,藉此可较为准确地再现此时的全园格局,见图2。

图1 雍正末年圆明园全园格局图

图2 乾隆初年圆明园全园格局图

乾隆朝中后期,圆明园内整饰工程再起,营造项目围绕阐释景区文化内涵和写仿造园实例为主,典型如“别有洞天”、“安澜园”、“文源阁”、“紫碧山房”、“藻园”等等。此外,每岁的修缮工程几乎从未停辍,范围遍及园中所有景区⑨。故宫入藏的《全图》底本绘制于乾隆四十四年,此时圆明园内的兴作已近尾声,加之,图面留有此后至道光中期的所有格局更迭,据此,可准确再现乾隆末年的格局,并可作为校核早期格局的佐证,见图3。

嘉庆、道光、咸丰三朝六十余年间,圆明园的格局未见较大变革,仅少数景区进行改建调整,园林功能更趋完善。1860年英法联军的劫掠和纵火将圆明园付之一炬,至此御园的鼎新营建历程结束,从此再未承担理政的功能。其中,嘉庆皇帝对园中部分景区的改建体现对使用功能的完善,主要涉及“武陵春色”、“北远山村”、“接秀山房”[6]、“别有洞天”、“平湖秋月”等五处○10。《全图》留有这一时期改建竣工后格局的贴样,据此可准确复原格局,见图4。

图3 乾隆末年圆明园全园格局图

图4 嘉庆末年圆明园全园格局图

道光年间,圆明园内的营建工程集中于“九州”景区,且多为改建和拆除项目,典型如“九州清晏”、“上下天光”、“同乐园”、“别有洞天”和“濂溪乐处。这一时期留存的样式雷图样较为丰富,此外,对比现有圆明园全图也可发现道光年间的转变,综合以上依据可以准确呈现最终格局,见图5。

在短暂的驻跸时间,咸丰皇帝将“九州清晏”作为圆明园营造兴作的唯一重心,进一步完善寝宫的使用功能。这一阶段的样式雷图档极为丰富,变更细节更加翔实,且现存二幅咸丰末年的全园图,因此,重塑全园图更显简单,且格局更加准确,见图6。

图5 道光末年圆明园全园格局图

图6 咸丰末年圆明园全园格局图

五、山水更迭

透过圆明园历代格局变迁图,可以清晰对比园中景区的转变,进一步剖析揭示出各代帝王对造园的认知和转变。此外,山水是传统园林构成的重要组成元素,而档案文献却较难描述和记录,造成众多研究者往往忽略这一细节。圆明园是典型的人工平地山水园,而山体和河道恰恰正是造园者匠心独具的体现,而更具研究价值[7]。纵观圆明园的兴作历程,雍正二年的《风水启》已明确概括了园内山水骨架和走向,此后,各代帝王不断调整和完善以满足景观需求。再有,现存六幅圆明园样式雷全图半数均为河道全图,图面仅勾勒景区外部轮廓以着重突出河道走向以及山体分布,足以表明河道在园林营造中的重要地位,同时河道图样也记录了与河道密切相关的桥梁、高水、入水口、出水口、码头、水闸等设施的分布,以便及时、准确把握。因此本次复原图样关注园内山水格局的更迭,通过对比现有样式雷全园图并校核档案文献,辨析变迁的年代,从而可以清晰发现在近百年的经营中山水格局所发生的转变。

样式雷传世图档是再现圆明园各时期格局的主要依据,反之,复原成果又成为甄别样式雷图档的重要佐证,从而实现二者彼此不断完善、校核。对于梳理圆明园变迁而言,本文只是抛砖引玉之作,希冀可以推动相关研究的进展。但是,作为梳理档案史料的成果,其阶段性特点不可避免,因此本文难免仍存有诸多疏漏甚至舛误,希望读者不吝指正,以便及时改进完善。

注 释:

①作为执掌清代历朝内廷样式房的主要成员,样式雷世家供职的年代几乎伴随着圆明园的营建历程,其家族收藏并传承至今的内廷圆明园工程图档无疑是最直观、最具价值的图像史料。2005年清华大学郭黛姮先生指导完成的硕士论文《圆明园营建变迁原因探析》便是以样式雷传世图档为主要佐证,阐述格局更迭,极具参考价值,但由于图档数量浩繁且分藏多家机构,以致复原成果也难以摆脱前文所述的窘境。

②《四十景图》是乾隆皇帝选取园内优美精致的景观为主题,命内廷画师绘制的分景画册,现存版本众多,虽略有差异又不尽相同,但绘制年代皆不晚于乾隆九年,且所绘四十处景区几乎遍布全园,是目前呈现圆明园早期(即雍正末年和乾隆初年)格局极为珍贵的三维影像史料。

③《日下旧闻考》是乾隆末年官方主持编修的实录性文字档案,其中“国朝苑囿篇”翔实记载了圆明园内各处景区的格局、功能和匾额楹联以及诗文题咏等重要信息,其付梓年代适值乾隆末年圆明园兴作工程的尾声,这正是呈现、校正乾隆年间格局的有力佐证。

④《清六朝御制诗文集》汇集了康熙至咸丰六朝皇帝的诗文题咏,其中自雍正至咸丰五代帝王皆留有大量描写和赞美圆明园的诗文,总计达2 000余篇,是揭示园林景观格局的重要辅助依据。

⑤清代内廷营造档案往往采取奏折的形式,涉及内务府奏销档、黄册、呈堂稿、陈设档以及造办处活计清档等,圆明园相关部分已被汇集成《圆明园》上下册,雍正、乾隆两朝最为丰富翔实,这将填补早期图样的匮乏。

⑥分藏单位包括:中国国家图书馆第043包共3幅;故宫博物院文献馆20余幅(由于多数尚未公布,难以核定精确数字);法国巴黎吉美博物馆1幅。

⑦雍正年间,新建“紫碧山房”、“引溪亭”。上下天光此景与“慈云普护”旧称“涧阁”,表明已建成殿宇。坦坦荡荡旧称“鱼池”,建成“双佳斋”、“知鱼亭”。“坐石临流”部分殿宇房间已落成。茹古涵今建成“静通斋”、“茂育斋”。洞天深处新建成“前垂天贶”、“中天景物”、“后天不老”等殿宇。武陵春色旧称“壶中天”,添建“小隐池亭”、“天然佳妙”、“洞天日月多佳景”。新建主殿“平湖秋月”。濂溪乐处新建“莲花馆”落成。新建“慈云普护”主殿及“欢喜佛场”。

⑧乾隆初年,九州清晏景区东南侧平桥改建为一孔石桥;西北木桥添建桥亭;东路局部改建为两卷三间皇后殿。

⑨乾隆四十七年,濂溪乐处“云香清胜”改建为“知过堂”,拆除水中敞轩。乾隆四十九年,“花神庙”北岸新建成“宝莲航”宫殿。乾隆五十三年,“日天琳宇”添建“雷神殿”。乾隆后期,上下天光西端曲桥和三间亭进行改建。“接秀山房”景区局部添改殿宇游廊。“夹镜鸣琴”桥亭南侧添筑半圆形水池。东侧改建“开鉴堂”,“坦坦荡荡”金鱼池西北部添盖方亭平台或方亭。

⑩嘉庆年间,“廓然大公”拆改“韵石淙”等殿宇。

[1] [清]于敏中.钦定日下旧闻考[M].北京:古籍出版社,1981:1321-1378.

[2] 中国第一历史档案馆.清代档案史料:圆明园[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[3] 端木泓.圆明园新证:乾隆朝圆明园全图的发现与研究[J].故宫博物院院刊,2009(2):22-36.

[4] 中国第一历史档案馆.康熙朝满文朱批奏折全译[M].北京:中国社会科学出版社,1996:486-1521.

[5] 张恩荫.圆明园变迁史探微[M].北京:北京体育学院出版社,1993:86-89.

[6] [清]吴振棫.养吉斋丛录[M].北京:古籍出版社,1982:121.

[7] 王其亨,张 慧.《尚书》、《周礼》:中国古代城市规划与风水理论的坟典[J].天津大学学报:社会科学版,2010,12(3):225-231.