寻找那个最近的生长点——一节参赛课的难点分析与突破

☉江苏省连云港市新坝中学 赵文龙

☉江苏省连云港市新坝中学 周 杨

2012年12月上旬,笔者参加了连云港市初中数学教师优质课比赛区级预赛.课题为苏科版数学八年级上册《一次函数的图像》第2课时.

一、难点分析

本节课是学生在了解一次函数的图像是一条直线,并且能够用两点法画一次函数的图像后的继续研究.通过本节课的学习,学生将掌握一次函数y=kx+b的图像的性质,以及图像的性质与关系式中k与b的对应关系.

1.对本节课的难点的认识

对一次函数图像的性质的认识与理解是本节课的学习重点.相对而言,一次函数关系式中k与b所决定的图像的性质的直观表现,学生通过画图不难观察发现.比如,大多数学生通过自己动手画图能作出这样的猜想:当k>0时,一次函数的图像形如“/”;当k<0时,一次函数的图像形如“”.这个合情推理经过验证之后,基本上能够被学生很好地接受.但是,学生能通过画图归纳得到的往往是k、b与图像直观上的对应.学生对“y随着x的增大而增大”“y随着x的增大而减小”这两个抽象语句的理解却普遍存在困难.也就是说,学生对k所决定的“形”与“数”两方面特征的对应关系缺乏本质认识.这是本节内容在以往的教学中给笔者留下的最深的印象.基于这样的认识,笔者认为本节课的学习重点是让学生通过画图归纳得到图像的性质,教学的难点则在于帮助学生从“形”与“数”两个方面认识一次函数的性质.

2.寻求突破难点的有效方法

为什么学生在本节课的学习中会存在上述难点?笔者认为,函数的图像对于学生来说本身就具有较强的抽象性,在此基础上进一步研究抽象的两个变量的对应变化关系,对于学生来说,难度就更大了.

学生在本节课之前除了学习过一次函数的定义之外,还学习了“函数”“函数的图像”.笔者发现,虽然学生对函数与函数的图像这两个概念都只是初步认识,但是,学生对于一些气温与时间对应关系之类的统计图往往都能够解读到位.为了证实这一点,笔者在自己所在学校的八年级学生中作了调研,给学生如下图形(如图1).基本上所有的学生都能找出每一时刻对应的气温值,并且能说出“3时至15时气温逐渐升高,15时以后气温逐渐降低”.然而,到了一次函数的图像中,学生就很难理解“y随x的增大而增大”“y随x的增大而减少”这样的性质,这是为什么呢?笔者认为,上述气温与时间的关系图像,虽然其实质结构与一次函数的图像是一致的,但是学生从小学开始就在“统计”内容中开始接触它,相对来说较为熟悉.另外,图中的两个维度的变量都限于非负实数范围内,并且具有明确的现实意义,抽象度较低,学生容易通过联系现实生活来理解它.相反,本节课在整个实数范围内研究的一次函数中的两个变量,完全以抽象形式存在,缺乏具体的现实意义,理解起来就很困难了.

图1

图2

图3

苏科版教材中采用了如图2所示的现实情境来帮助学生理解这一点.这个情境以一个山峰的两侧来帮助学生理解“从左向右,越来越高”“从左向右,越来越低”.笔者认为,这个情境向学生呈现的其实仍然只是直观与形式上的特点,对于数与形对应关系的理解没有起到很好的铺垫作用.相反,如果用上述气温与时间变化关系的图像则更容易被学生理解和接受,从它发展到“y随x的增大而增大”或“y随x的增大而减小”,跨度明显缩小.但是,笔者随后发现,上述温度与时间的关系图像中横坐标从左向右如果理解为“时间的增大”显得有些牵强.于是,这里需要一个更为合适的导例.这时,笔者突然想到了之前在网上曾经看过人的液态智力与年龄的关系图像(如图3).笔者发现,如果用这个图像作为本节课的导例,可以成为一个很好的“生长点”,通过对它进一步抽象来帮助学生理解一次函数的图像的性质.

到此,笔者对于本课的难点突破有了清晰的思路:先利用学生对统计图的认识经验来理解具有明确现实意义的函数图像的性质,在此基础上摆脱现实意义,提高抽象度,将这种认识自然过渡到一次函数的图像上来.有了这样的思路之后,备课就很快完成了.

二、课堂片断回放

片断1

教师:同学们,老师昨天在网上看到了一篇文章之后,得出这样的一个结论:同学们是越来越聪明了,而老师则是越来越笨了!

(学生们听了这番话之后很诧异)

(这时,利用PPT向学生呈现图3,配有这样一段文字:科学研究发展,人的智力(液态智力,主要包括运算力、记忆力、思维的敏捷性等)与人的年龄存在如图3所示的关系)

教师:请同学们就这个图相互交流一下,说说你从这个图中获得了哪些信息,你觉得老师刚才的“感慨”是否有道理呢?

(学生的好奇心被激发起来)

学生1:从图中可以看出,人的智力水平在20岁之前随着年龄的增长而上升,20岁到30岁之间变化不明显,而到30岁以后,智力则随着年龄的增长而下降.

学生2:老师,您刚才说的话是有道理的,因为我们年龄处于智力上升的那一段,而您则处于智力下降的那一段.

(其他学生纷纷点头赞同学生2的说法)

教师:这句话说得好,“随着年龄的增长而上升”,在这个图中,如果我们分别用x来表示年龄,用y来表示智力水平,那么这句话是否可以换一种说法?

(PPT中隐去了“智力”与“年龄”,分别替换为y和x)

学生3:那么20岁之前与30岁之后这两段分别可以说成是y随着x的增大而增大,y随着x的增大而减小.

教师:我们已经知道一次函数的图像是一条直线,那么它是否也存在类似的特点呢?这样的特点与函数的关系式是否存在着什么联系呢?大家动手画两个一次函数的图像,对比它们的函数关系式与图像,说说你的发现.

(学生动手画图,教师也在黑板上画图,几分钟后,学生们开始在小组内交换各自的发现)

学生4:老师,我发现当k>0时直线是向上的,当k<0时直线是向下的.

教师:“向上”?“向下”?(指着黑板上的两条直线)这两根线都有向上啊!

学生4:我指的是k>0时,图像从左向右看是向上的,k<0时,从左向右看是向下的.

教师:这个表达不错!“从左向右看,是向上的”.其他同学是否有不同的看法,或者有不同于他的表达?

学生5:老师,我觉得应当说k>0时y随着x的增大而增大;k<0时y随着x的增大而减小.

教师:不错,又是一种说法,有没有不同意见?

(无人举手)

教师:学生4和学生5分别给出两种不同说法,究竟谁对谁错?

(有些学生陷入沉思中,有不少学生立即反应过来)

学生6:他们两人其实是一样的说法,从左向右看,其实就是x增大;上升,也就是y增大.

到此,本课的难点从一个合适的“生长点”上得到自然的突破.

片断2

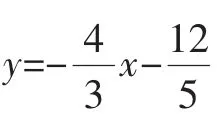

在本节课的巩固运用环节,笔者设计如下练习题:

A.y1>y2B.y1=y2C.y1<y2D.无法确定

学生7:将两个点分别代入函数关系式,求出y1与y2,就可以比较它们的大小了.

教师:不错,其他同学有没有不同的方法?

(大部分学生采取与学生7相同的方法,然而学生7说完之后,立即有几个同学举手争抢着说自己有更简单的方法)

学生8:不需要代入运算,因为这里的k<0,那么这个函数中y随着x的增大而减小.这里-4<2,那么y1>y2.

(很多学生恍然大悟)

教师:很好!学到的东西立即就能运用.这种方法的好处在于不需要进行运算.如果将本题作如下更改:“已知点(-4,y1)、(2,y2)都在直线y=mx-n(m>0)上,则y1与y2的大小关系是( )”,这时,学生7的方法就很难解决问题了.实际上原题中关系式中的系数有意设置了计算上的麻烦!

(学生们会意地点点头)

三、反思与感悟

比赛结束后,笔者以所在县区第一名的成绩进入市级复赛.评委老师在肯定笔者的教学设计的同时,也指出了本课实施过程中的一个问题,那就是学生通过对比两个一次函数的图像得出结论,显得过于匆忙.实质上,对于图像的性质与k、b的对应关系,应当建议学生通过变换不同的取值尽可能多次进行画图观察对比,在学生得到猜想的时候,教师应当提醒学生对自己的猜想作出充分的验证,让学生感受到“观察、猜想、验证”这样一个数学发现的完整过程.这样的过程呈现,不仅有助于学生形成严谨的数学态度,更有利于获得更为深刻的认识.比如,学生通过不同k的取值验证,不仅能验证图像的性质与k的对应关系,还有可能发现k的绝对值的大小与图像的特点的对应.这一点,笔者在课后也意识到了,反思自己的课堂,我觉得自己很多时候急于达成预设的目标,一旦学生的回答契合预设,就立即转入下一环节.其实,很多时候恰恰是我们过于匆忙,没能让学生的思维更深刻些,没给学生发现更多问题、提出更多问题的时间和空间.

另外,笔者在这次活动之后还对一节课的难点的突破有所感悟.我们常常将教学思维集中在新知的处理上,而忽视对学生现有知识经验的充分挖掘.在追求“跳一跳,够得到”这个教学效果的时候,我们常常花过多的心思去“压低枝头的果实”,而忘了帮助学生找到一个最合适的“起跳点”!显然,从“学会学习”和学生长远发展的角度来看,后者具有更高的现实意义,因为将来更多的时候,学生将独自面对“枝头的果实”.事实上,在学生的认知结构中,总是存在着一个离新知最近的点,在那个点上着力,新知的建构会变得容易许多!教师要做的,就是善于引导学生利用现有认知,在类比中实现迁移,让新知自然生长!