当代大学生社会焦虑及其影响因素研究——以厦门大学为例

陈 寒

(南京大学 社会学院,江苏 南京210003)

一、引言

三十多年的改革开放使中国迅速崛起,经济成就举世瞩目。但与此同时,经济结构复杂化、社会利益多元化使人们的生活节奏日益加快、压力不断增大,以至于物质追求与精神追求面临断裂,更使现代人陷入“对物的依赖性”和“精神窄门”的心理焦灼之中,焦虑便成为现代性道德文化危机最典型的心理表现〔1〕。

焦虑如同空气,蔓延至社会各个阶层。换言之,焦虑不再是心理工作者面对的个人心理困扰,俨然已经成为当下国人的一种普遍心态,一种“社会病”。正如保罗·蒂利希(Paul Tillich)在《存在的勇气》一书中所写的,我们正处于“焦虑的时代”。

大学生作为一个特殊的社会群体,正处于迅速走向成熟但又没有真正成熟的发育阶段——一个心理矛盾冲突剧烈的紧张焦虑时期。伴随着激烈的学习竞争、沉重的经济和就业压力、无奈的情感挫折……大学生的焦虑水平在逐年上升。作为社会中坚力量的大学生,肩负着历史所赋予的重要的社会责任,其社会心态健康与否关系到社会关系是否和谐,因而把握其社会心态显得至关重要。

从复旦投毒事件折射出大学生人际关系焦虑,从校园里升温的“考证热”透露出大学生就业焦虑,“我焦虑啊”已不知不觉成为大学生的口头禅,焦虑极大地影响着大学生的学习和生活质量。一般来说,轻微的焦虑无损于心理健康,并且可能在特定的情境中产生积极的意义,然而,过度的焦虑则可能导致心态失衡,对身心健康有着极大的危害。同时,作为一种愈来愈普遍的情绪体验,焦虑不仅关乎大学生个人与家庭的幸福,更可能加重社会成员之间的紧张关系,一定程度上直接影响社会的稳定与和谐。由此看来,研究大学生的“社会焦虑”具有重要的现实意义。

二、文献综述

(一)国内外有关“焦虑”的研究

作为人们现实生活中经常面临的一种复杂情绪体验,“焦虑”一词源于心理学。弗洛伊德、霍妮、沙利文、罗洛·梅等早期国外心理学家都从不同心理学理论流派的视角提出了自己的焦虑理论。

精神分析学派最为杰出的心理学家之一弗洛伊德先后提出了两种焦虑理论。早期,他认为焦虑是由被压抑的力比多转化而来,本我是焦虑的根源;之后,弗洛伊德认为焦虑的根源不在本我,而在自我〔2〕。不难看出,弗洛伊德的精神分析理论主要从本我与自我之间冲突的角度解释焦虑的产生,认为个体的自我防御机制无法控制冲动时,即会产生心理异常的症状,表现为焦虑或恐惧。随后,这一理论遭到了精神分析社会文化学派代表霍妮的批评。霍妮强调应该从宏观的社会文化环境和微观的个体环境中去寻找焦虑的根源,重视环境在焦虑产生过程中的重要作用〔3〕。沙利文则从人际关系入手,阐述焦虑产生的社会文化根源〔4〕。存在主义心理学家罗洛·梅从人本主义心理学角度解读“焦虑”:我们生活在一个剧烈变迁的时代,旧的生活观、伦理观、价值观逐渐崩溃,对自我产生了一种陌生感,人们把理性和情感割裂开来,认为理性是积极、可接受的,人们不能发现自己的价值和尊严,因而极度焦虑〔5〕。同时,社会学习理论学派立足于行为主义,强调焦虑是通过学习获得的反应。

国内学者在焦虑起源这个问题上并没有过多的讨论,大多借鉴国外心理学相关“焦虑”理论来研究国内的社会现实问题,即对焦虑问题的研究多立足于现实社会问题的解决。而且焦虑往往被定义为一种复杂的、非健康的负性情绪。国内研究“焦虑”主要有两个取向:一是从社会心理学视角探究焦虑产生的人格特征,旨在临床治疗焦虑症等心理障碍或心理疾病。此类研究多使用心理学的特定焦虑量表对特定个体或群体的焦虑现状进行测量,并由此展开研究和讨论。

然而,社会由无数个体组成,当个体焦虑逐渐演变为一种共同的普遍焦虑时,在焦虑的探讨中就出现了另一种取向,华红琴和翁定军将其总结为“用社会焦虑解释社会现象”。这一取向所探讨的焦虑实质为“社会焦虑”〔6〕。

国内对社会焦虑的研究起步较晚,吴忠民最早提出“社会焦虑”这一概念,所谓社会焦虑,主要是指在社会成员当中普遍存在着一种紧张的心理状态〔7〕,是一种属于社会学与社会心理学范畴的群体焦虑,夏学銮将其划分为个体焦虑、群体焦虑、组织焦虑和制度焦虑〔8〕。

社会焦虑的产生并非偶然,有其一定的原因。对于社会焦虑的成因分析,目前学术界几乎只局限于质性的研究,即进行理论层面的阐述和探讨。最初,学术界认为社会性的焦虑往往直接由物质的原因引起;但随着研究的不断推进,发现主观上社会焦虑较严重的时期,往往并不是客观物质生活最为匮乏的时期,在社会焦虑和物质匮乏之间虽然有一定的相关性,但并不存在完全对应的关系。

随后,学者们开始从心理学、社会学的视角对其进行深入研究。从心理学角度出发,大多数学者关注社会焦虑产生的个体心理层面的原因;而从社会学的视角出发,大多数学者关注宏观层面的社会变迁与发展对社会焦虑所起的基础性和决定性作用。改革开放三十多年来,经济社会快速发展、社会急剧转型,我国进入了一个社会结构深刻变动期。社会利益结构全方位、大幅度的急剧调整,各种社会问题凸现,而社会尚缺乏正常的秩序和规则体系,这导致社会风险因素空前增加,社会焦虑产生。而且社会焦虑在更深的层次涉及一种精神信仰的缺失,与中国快速现代化进程和剧烈社会转型所伴生的价值缺失和信仰危机密切相关。

乐国安综合了以上社会学和心理学的视角,从社会心理学的角度分析社会焦虑,认为当前的社会事实、社会问题确实会使人产生焦虑情绪,但社会焦虑并不是直接由个人所遭遇到的负性的、消极的事件所引起的,人们的认知决定着是否出现焦虑〔9〕。这就为研究深层次的社会性因素对社会焦虑的影响提供了新的思路和方向。

(二)国内有关大学生“焦虑”的研究

面对不同群体,学术界对焦虑问题展开了细致的研究,包括农民工的焦虑问题、中学生的焦虑问题、女性的焦虑问题、高职生的焦虑问题、农村留守儿童的焦虑问题、白领群体的焦虑问题等。而大学生群体无疑是最为重要的研究对象之一,尤其在社会转型时期,焦虑已凸显为大学生群体中的一个普遍心理问题。

学术界对大学生焦虑问题的研究主要集中在对大学生焦虑的现状考察、成因探究和对策分析上,旨在探寻缓解大学生焦虑心理的措施。

以“心理学的社会心理学”为研究取向的学者研究大学生个体焦虑心理,出现了大量理论层面有关焦虑现状和原因分析的研究成果,也有部分学者在参加心理咨询与治疗工作中走进大学生的内心世界,研究其焦虑问题。后期,越来越多的心理学工作者通过实验、访谈、问卷调查等实证研究探讨大学生焦虑心理的影响因素,研究多集中在探讨某些人格因素与焦虑的相关关系,如自尊、被评价意识、成就动机等与特质焦虑的关系,结果表明自尊和被评价意识作为独立变量,是影响特质焦虑的主要因素,成就动机通过与自尊的交互作用对特质焦虑产生影响〔10〕。由此可以看出,从心理学的角度研究焦虑强调的是个体的人格特征对焦虑的影响。

然而,随着社会生活发生的巨大变化,焦虑已不再是少数个体情绪体验中的心理困境,而成为一种“社会病”;同时,对大学生这一特定群体内部而言,个体间的焦虑具有相似的倾向,即有着共同的担忧。这时,越来越多的学者开始研究大学生的普遍焦虑,即大学生的社会焦虑。他们站在群体的角度研究大学生普遍焦虑的现状和成因,旨在缓解其社会焦虑。这就带来了以“社会学的社会心理学”为研究取向的大学生“社会焦虑”研究的发展。

理论分析层面,大多数研究者从以下三个方面着手探究大学生普遍焦虑的原因。一是客观的社会因素。伴随着改革开放的推进,我国正处于社会转型的加速期,给人们的心理带来巨大的冲击和震荡,大量的心理失衡现象出现,焦虑就是其中最为典型和普遍的一种。

二是来自家庭和学校方面的因素。家庭层面,讨论较多的一方面是家庭社会经济状况对子女心理的影响,另一方面是家庭教育对子女心理的影响;而学校层面的讨论更多关注的是学校给大学生提供的支持和教育以及学校人际交往的复杂性。

三是大学生自身的主观原因。大学生的心理发展尚不成熟,情绪尚不稳定,面对众多考验(包括学业竞争、人际交往、职业生涯规划、社会适应等)时难免产生困惑和迷茫,从而产生焦虑。也有学者探讨认知对焦虑的影响,焦虑作为一种主观感受,是对外部环境进行认知反应时的一种情绪体验。如黄勇明认为,外部环境只是引发焦虑心理的可能因素,焦虑的产生主要取决于主体对外部环境的认知反应〔11〕。

实证研究层面,对大学生焦虑问题的调查主要利用心理学的特定研究工具,包括焦虑自评量表(SAS)、状态—特质焦虑量表(STAI)等对大学生进行测量,得出焦虑分值,据以判断大学生的焦虑程度。对于影响因素的探讨,早期学者多关注人口学基本因素与焦虑的关系,具体包括性别、年龄、户籍、是否独生子女、所学专业等。但研究结论始终没有统一,对不同地区、不同高校、不同大学生群体进行研究往往会得到不同的结论。

近年来,越来越多的学者利用实证研究更深入地探究大学生焦虑的影响因素,如:压力感受、社会支持、生活境遇、事件、时间透视、应对方式、环境、人际关系等。

(三)研究中存在的不足

从国内研究现状来看,转型期我国大学生焦虑问题已经引起了学术界乃至社会各界人士的广泛关注,出现了许多较为深入的研究。当前国内学者对大学生(尤其是毕业生)的焦虑心态研究较多。

从研究取向上看,在个体焦虑演变为社会普遍焦虑时,心理学研究仍然比较单一,并没有及时得到长足的发展和转变。对于焦虑的研究,心理学和社会学之间仍存在一定的割裂,基于“社会学的社会心理学”视角展开的研究多为理论分析,缺乏实证研究。

从研究技术上看,当前焦虑研究的方法较为单一。实证研究一般采用特定的心理学量表对大学生的焦虑程度进行严密的测量和计算,但有关焦虑的量表源自国外,且未随着时代的发展而做出相应的“本土化”的修订。

从研究内容上看,多为对大学生焦虑现状的测量和描述,旨在反映当下高校大学生焦虑问题的严重性,缺少深入的社会学意义层面的探究。尤其是焦虑成因分析,除了考察基本人口学变量与焦虑的关系外,多限于理论思辨或质性研究,深层次原因的系统、综合的实证探究也多限于社会结构性因素的探讨上,而没有对转型期大学生的普遍社会焦虑进行深入分析。鉴于此,本文拟对大学生社会焦虑及其影响因素进行探讨,以期为大学生社会焦虑研究提供一定的参考。

三、研究设计

(一)概念界定

这里主要对大学生的社会焦虑、社会价值观念、风险认知、行为应对方式等概念进行界定。

1.社会焦虑

大学生的社会焦虑,主要是指大学生群体在社会生活环境中对于可能造成心理冲突或挫折的事物和情境进行反应时普遍存在着的一种紧张的心理状态,属于社会学与社会心理学范畴的群体焦虑。根据这一界定,本研究将大学生对于就业、学业、毕业选择、生活花销、经济状况、婚恋(恋爱)、社会支持、自己或家人的健康等八个方面的担心程度作为大学生社会焦虑的外在表现。

2.社会价值观念

社会价值观念作为社会认知最核心的内容,影响着社会态度,也产生着相应的社会情绪体验〔12〕。现实的社会关系、社会生活是特定社会心态的客观根源,而社会中通行的核心价值观,则是从社会成员客观的社会生活、社会关系到社会心态的中介转换器〔13〕。在本研究中,将大学生的社会价值观念主要界定为大学生对人生发展影响因素重要程度的选择或判断,反映了大学生最基本的社会价值取向。

3.风险认知

在社会心理学中,认知是一个有着特定涵义的概念。从认知的社会性出发,马广海将其定义为群体或社会中人们对某些社会现象的相对一致的认识或理解。本研究将大学生的风险认知界定为:大学生对社会快速转型时期我国各种社会问题、社会风险事件的感受和认识。这里的社会风险是社会结构层面的社会风险,主要涉及一些较为具体的问题,如贫富分化、社会公共安全、腐败问题等带来的社会风险。

4.行为应对方式

应对方式是个体面对有压力的情境和事件时所采取的认知和行为方式,是一种有意识的心理策略和行为策略。许多研究均表明,应对方式作为一种中介因素,与心理健康密切相关。个体面临压力或困境时,会产生不同的认知和行为,以保持心理上的平衡。积极、成熟的行为应对方式是相信自己能够对困难加以有效控制的体现,有助于缓解心理上的压力,帮助个体成功地解决问题,往往体现出低焦虑水平。

(二)理论视角

1.风险社会的视角

德国社会学家贝克在1986 年就曾指出,人类社会已经开始进入一个“风险社会”时代〔14〕。随着我国改革开放的深入发展,社会正处于急剧转型之中,不可避免地面临着诸多风险,且不再仅仅是传统意义上的自然风险,可以说,现阶段的中国社会已经进入社会的高风险期。社会风险有广义和狭义之分,本文使用的是狭义层面上的社会风险,指社会领域中可能导致社会冲突和社会不稳定的各种可能性因素。这种社会风险由我国社会结构性因素引发,属于基础性、深层次的、结构性的社会风险。

吴忠民认为,社会焦虑产生的一个重要原因即社会风险因素的空前增加〔7〕。谢晓非和徐联仓也认为,一些社会变化带来的社会性风险问题影响人们的心理状态〔15〕。毕航总结到:社会焦虑是风险社会带给所有人的苦涩礼物〔16〕。风险社会理论是社会学对社会变迁的反应,而风险社会作为一种新的参照体系为我们提供了一个理解和研究社会焦虑的框架和新模式。

2.认知的视角

传统认知焦虑理论认为,人的大部分情绪困扰和心理问题都来自于认知层面。在当今社会中,人们越来越关注认知因素在心理问题产生过程中的重要作用。

对自身的评价是导致焦虑的主要因素。乐国安认为,当前的社会问题确实会使人产生焦虑情绪,但人们对社会事件的认知决定着他是否出现焦虑和焦虑的程度〔9〕。例如,在社会转型期,各种社会矛盾集中交织,社会问题增多,对这些社会现实的认知可能导致大学生普遍焦虑的产生。

综上,公众的风险认知是社会状况的晴雨表,它可以相当确切地反映出整个社会发展变化对人们心理状况造成的影响以及人们的反应,是非常重要的社会指标〔15〕。同时,社会价值观念作为社会认知最为核心的部分,深刻地影响着人们的心理和行为。

风险社会理论和认知焦虑理论为研究社会焦虑及其深层次社会原因提供了新的视角。因此,本文从社会现实出发,以风险社会为研究背景,结合认知的视角,采用实证分析方法,在分析我国大学生社会焦虑现状的基础上,尝试探究社会价值观念、风险认知和行为应对方式与大学生社会焦虑的关系,以此反映社会现实对大学生社会焦虑的影响,揭示社会焦虑的深层次社会原因和心理原因。

四、实证分析

(一)样本数据

采用多阶段分层抽样,对厦门大学300 名全日制在校本科生进行问卷调查。共发出调查问卷300份,回收问卷290 份,回收率为96.7%;有效问卷284 份,有效应答率为94.7%。调查样本中,女生占52.8%,男生占47.2%;独生子女占53.2%,非独生子女占46.8%;大一学生占23.2%,大二学生占18.0%,大三和大四学生分别占20.8%和38.0%。

(二)大学生社会价值观念、风险认知、行为应对方式测量结果

1.社会价值观念

在“您认为下列因素在人生发展中的重要程度如何?”的问题中,共列出9 个因素:出生在富裕家庭、父母受过良好教育、自己受过良好教育、努力工作、认识正确的人、有政治关系、个人所属民族、个人的宗教信仰、生为一个男人或女人,采用5 分制量表法,最重要的记为5 分,最不重要为1 分。

从总体状况看,在人生发展的各种影响因素中,“认识正确的人”、“努力工作”和“自己受过良好教育”得分最高,其均值都超过了4 分(分别为4.45 分、4.36 分和4.33 分);“个人的宗教信仰”的影响最低,其均值为2.46 分;均值低于3 分的因素还包括“个人所属民族”(2.55 分)和“生为一个男人或女人”(2.76 分)。

运用主成分法对测量大学生社会价值观念的9个项目进行因子分析,再用最大方差法进行因子旋转,得到的结果见表1。

表1 社会价值观念的因子分析

我们将3 个社会价值观念因子分别命名为“结构性因素因子”、“自致因素因子”和“家庭因素因子”。结构性因素因子包括民族、宗教信仰和性别;自致因素因子包括自己受过良好教育、努力工作和认识正确的人;家庭因素因子包括出生在一个富裕家庭、父母受过良好教育和有政治关系。分别计算三个因子的平均分,结构性因素因子的平均分为2.560,自致因素因子的平均分为4.408,家庭因素因子的平均分为3.475。由此可见:当代大学生的社会价值观念总体上是积极的,大多数学生重视自致因素对人生成功的影响,而没有把先赋因素放在首位。但是,对不同因素的重视程度是否会影响大学生的社会焦虑,有待进一步的分析。

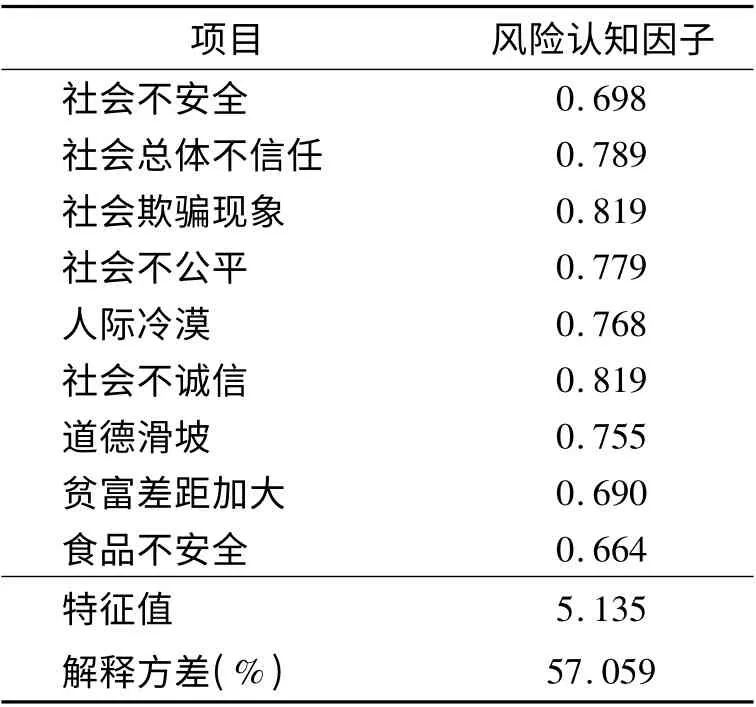

2.风险认知

采用5 分制量表法,分别测量大学生对当前我国社会发展可能面临的社会问题的严重程度的感知,这些社会问题包括社会不安全、社会总体不信任、社会欺骗现象、社会不公平、人际冷漠、社会不诚信、道德滑坡、贫富差距加大、食品不安全,1 分表示最不严重,5 分表示最严重。

采用主成分法对风险认知的9 个项目进行因子分析,经过最大方差法旋转,提取风险认知因子(见表2)。

表2 风险认知的因子分析

从总体状况看,大学生认为当前社会“食品不安全”问题最为严重,其均值超过了4 分(4.40 分),其次是“贫富差距加大”(4.21 分)。相比之下,大学生认为最不严重的是“社会不安全”问题(3.39分)。可以看出,当前大学生对与自身生活最相关的安全问题感知最强烈,而对“贫富差距加大”问题的感知一定程度上反映了部分大学生愈来愈强烈的相对剥夺感,社会不公平对他们造成了较大的影响,进而可能影响到其心理和行为层面。

3.行为应对方式

采用5 分制量表法,分别询问大学生面对困难和挫折时一般的应对方式,包括:“我通常能理智地应付困境”、“我善于从失败中吸取经验教训”、“我对自己取得成功的能力充满信心”、“我会接受现实,因为没有其他办法”、“我常常想:这不是真的就好了”、“我常常感叹生活的艰难”。

运用主成分法对“行为应对方式”的6 个项目进行因子分析,再经过最大方差法旋转,提取两个“行为应对方式”因子,分别命名为“积极应对方式因子”和“消极应对方式因子”(见表3)。

表3 行为应对方式的因子分析

通过因子分析发现,大学生在面对困难和挫折时,通常出现两类群体,一类群体持积极心态,吸取经验、理性应对,但是也存在部分大学生在面对困难时消极应对。不同行为应对方式将影响大学生的社会焦虑现状。

(三)大学生社会焦虑的现状分析

通过询问大学生对以下事项的焦虑程度来反映大学生的社会焦虑状况,主要包括:学业、就业、婚恋(恋爱)、社会支持、毕业选择、经济状况、自己或家人的健康和家庭关系。采用5 分制量表法,1分为最不严重,5 分为十分严重。

1.大学生社会焦虑的总体状况

从总体上看,大学生对“健康”的焦虑程度最高(3.53 分),包括对自己和家人健康的担心,其次是对“就业”、“学业”和“毕业选择”的焦虑(分别为3.25 分、3.17 分和3.13 分),相对来说,大学生对“婚恋(恋爱)”的焦虑程度最低(2.72 分)。不难看出,随着社会风险的增加,人们对健康的关注程度大大提高,因为对于物质或者精神上的追求离开了健康都无法实现,健康成了人们最基本也是最重要的要求。而对就业、学业等人生发展问题的焦虑程度较高、对婚恋的焦虑程度相对较低,这都是与一般生活经验相符的。

使用主成法对这8 个变量进行因子分析,共得到3 个社会焦虑因子(见表4),分别命名为“发展焦虑因子”、“情感焦虑因子”和“物质焦虑因子”。发展焦虑因子包括学业、就业和毕业选择;情感焦虑因子包括婚恋(恋爱)、社会支持和家庭关系;物质焦虑因子包括生活花销和自己或家人的健康。

表4 社会焦虑的因子分析

大学生的物质焦虑得分最高(3.36 分),其次是发展焦虑(3.19 分),最后是情感焦虑(2.73 分)。风险社会的到来,使得大学生体会到更多人生的不确定性,自然就会形成社会焦虑。最表层的即物质焦虑,这里是指大学生对健康问题和经济状况的担忧,“身体是革命的本钱”,而经济状况又是与日常生活密切相关的最为基础的条件之一,两者都是大学生最易感知到的层面。

此外,大学生作为即将告别学生时代、真正踏入社会的特殊群体,面临着诸多的人生选择,其中最令他们担忧和关注的就是学业、毕业选择、就业等一系列的人生发展问题。本文的发展焦虑特指在大学期间,对前途与成长过度的紧张、过分的担忧和恐惧,这是大学生群体所特有的焦虑源,也是大学生社会焦虑极其重要的一个层面。同时,大学生正处于青春发育后期,除了对就业、学业等发展问题的强烈担忧之外,情感问题也成为困扰他们的问题之一。

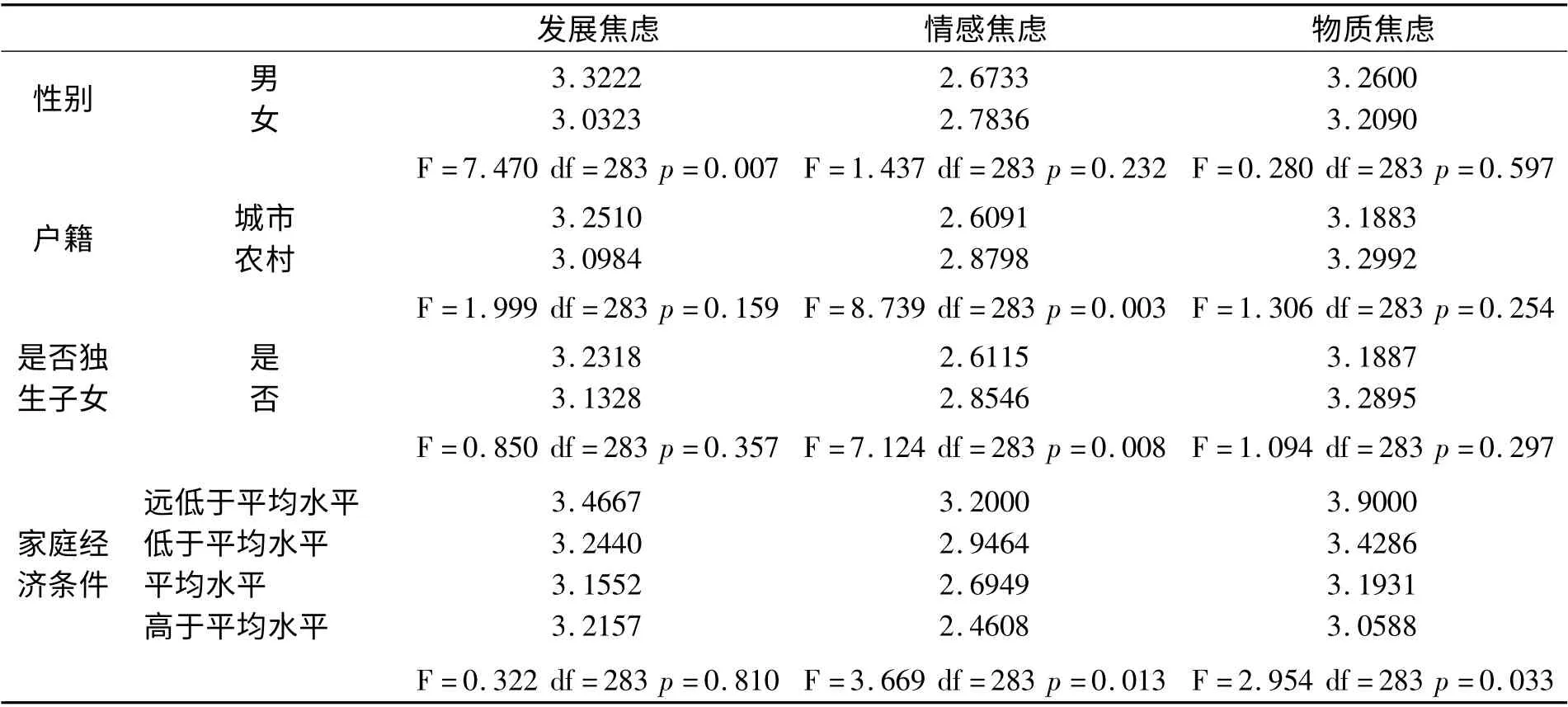

2.不同个人特征大学生社会焦虑状况

性别、户籍、是否独生子女、家庭经济状况等是基本的人口学变量。可通过相关分析,考察人口学基本变量与大学生社会焦虑之间的相关性(见表5);通过均值分析与比较,可进一步探究大学生社会焦虑与人口学基本变量之间的关系(见表6)。

表5 社会焦虑与人口学变量之间的相关矩阵

表6 大学生社会焦虑的均值分析

由表5 可知,在5%的显著性下,性别与大学生的发展焦虑呈负相关;户籍与大学生的情感焦虑呈负相关;是否独生子女与发展焦虑呈正相关、与情感焦虑呈负相关;家庭经济状况与大学生的情感焦虑和物质焦虑均呈负相关。

由表6 可知:(1)性别与大学生的发展焦虑之间存在显著相关。在其他因素保持不变的条件下,男生比女生在发展方面表现出更多的焦虑。虽然以往有关大学生焦虑的实证研究中关于性别与焦虑的相关性未有统一结论,但是本研究中的这一结论还是与传统观念在一定程度上不谋而合,传统观念上“男主外,女主内”的思想使得男性更多的以事业为主,而女性更关注的是家庭、情感。大学期间,男生需要较早地为就业等人生发展问题做出规划并付诸行动,而市场化的进程加快,就业形势日益严峻,男生可能更多地对发展问题产生焦虑。女生在大学期间除了追求学业上的进步,会更多地关注人际交往等情感层面的问题,因而可能比男生较少体验到发展焦虑。

(2)是否独生子女、户籍和家庭经济状况都对情感焦虑产生显著影响。家庭经济状况相对较差的来自农村的非独生子女大学生会产生更多的情感焦虑。情感焦虑是指对婚恋、社会支持、道德(价值观)等方面的普遍担忧,而是否独生子女、户籍和家庭经济状况都属于不可变更的先赋性条件,这在一定程度上说明,先赋性条件对大学生的情感焦虑会产生显著影响。虽然已有研究表明,家庭物质条件等因素在大学生婚恋认知和选择、社会支持获得上的重要性逐渐降低,不再具有直接的显著相关性〔17~18〕,但是本研究认为,来自农村的家庭经济状况相对较差的大学生会产生更多的焦虑,他们所面临的现实问题就是经济方面的困难以及由于户籍制度形成的城乡二元体制给他们带来的不平等;而非独生子女的家庭可能面临更加严重的经济负担,同时可能受到父母不平等的关注,这一群体较容易产生自卑心理,在人际交往中往往会产生一定的自卑感或羞耻感,不愿过多地表达自己,害怕与他人交往和沟通感情,且易产生防卫反应,造成心理的失衡,最终形成焦虑。

(3)家庭经济状况对大学生的物质焦虑具有显著影响。物质焦虑主要是指大学生对生活花销、健康状况等物质方面的担忧。研究发现,家庭经济状况相对较差的大学生会产生更多的物质焦虑。以往研究表明,随着家庭经济状况的变化,学生心理健康的各项水平也在发生改变,说明家庭经济条件对学生心理健康的影响是非常明显的。家庭经济贫困虽然对大学生来说是一个客观原因,或者说是外因,且国家一直努力改善贫困大学生的生存现状,鼓励其不为家庭经济状况而担忧,但家庭经济状况较差的学生易担心很多物质方面的问题,易产生更多的心理负担,最终产生焦虑,这一客观现实并未改变。

(四)大学生社会焦虑的影响因素分析

将社会价值观念、风险认知和行为应对方式作为自变量,以大学生社会焦虑因子(包括发展焦虑因子、情感焦虑因子和物质焦虑因子)为因变量,建立多元回归模型,通过多元回归线性分析来探讨大学生社会焦虑的影响因素(见表7)。表7 中的三个模型都显示出了较好的拟合度,判定系数分别为17.6%、20.1%和20.0%,F 检验值都具有很高的显著性水平。根据对3 个回归模型的分析结果,我们有如下发现:

(1)风险认知和行为应对方式对大学生的发展焦虑具有显著影响。在模型Ⅰ中,我们以发展焦虑因子为因变量,解释变量为社会价值观念、风险认知和行为应对方式。社会价值观念和行为应对方式都对因变量具有统计显著性,且标准回归系数都达到了0.15 以上,尤其是行为应对方式的两个因子均对因变量的影响极大,标准回归系数达到0.20 以上。风险认知每增加1 个单位,大学生的社会焦虑程度就会增加0.175 个单位;采取积极应对方式的大学生发展焦虑产生的可能性减少24.7%,而采取消极应对方式的大学生发展焦虑产生的可能性增加23.3%。模型I 显示出了较好的拟合度,所有的自变量一起可以解释因变量17.6%的方差。

(2)社会价值观念、风险认知和行为应对方式对大学生情感焦虑的影响都具有一定的统计显著性。从模型Ⅱ可以看出,在社会价值观念方面,结构性因素因子和家庭因素因子均对大学生的情感焦虑具有正向的显著影响,结构性因素和家庭因素每增加一个单位,情感焦虑就会分别增加0.138 和0.230 个单位,尤其是家庭因素的标准回归系数高达0.230,影响非常显著。与模型Ⅰ相比,风险认知对因变量影响仍然十分显著,标准回归系数达到0.177,即风险认知每增加1 个单位,情感焦虑就会增加0.177 个单位。不同于模型Ⅰ的是,行为应对方式中的积极应对方式因子对情感焦虑的影响不再具有统计显著性,只有消极应对方式因子对情感焦虑的影响具有统计显著性,采取消极应对方式的大学生情感焦虑产生的可能性会增加15.1%。相比之下,模型Ⅱ显示出了更好的拟合度,所有的自变量一起可以解释因变量20.1%的方差。

表7 回归模型:大学生焦虑的影响因素

(3)社会价值观念、风险认知和行为应对方式对大学生的物质焦虑具有显著影响。从模型Ⅲ可以看出,社会价值观念的三个因子中只有家庭因素因子对因变量产生正向的显著影响,将家庭因素视为人生发展决定性因素的大学生更有可能产生物质焦虑;标准回归系数达到0.150,说明对家庭因素的重视程度每增加一个单位,物质焦虑就会增加0.150个单位。与前两个模型相比,风险认知对因变量的影响更为显著,其标准回归系数达到0.220,即风险认知每增加1 个单位,物质焦虑就会增加0.22 个单位。与模型Ⅱ结论相同的是,只有消极应对方式因子对因变量产生正向的显著影响,采取消极应对方式的大学生物质焦虑产生的可能性会增加15.7%。模型Ⅲ也显示出了较好的拟合度,所有的自变量一起可以解释因变量20.0%的方差。

五、结论与反思

首先,从总体上看,大学生的社会焦虑主要集中在发展问题、情感问题和物质问题上,对“健康”的焦虑程度最高,这恰恰反映了当今社会的高风险性对人们心态产生的影响;而大学生作为一个特殊的群体,对发展问题整体表现出普遍焦虑,这些问题包括学业、就业和毕业选择等。

其次,考察人口学基本变量与大学生社会焦虑的关系,发现性别因素对大学生的发展焦虑具有显著影响,男生比女生在发展方面表现出更多的焦虑。是否独生子女、家庭经济状况和户籍因素都对大学生的情感焦虑产生了显著影响;同时,家庭经济状况也对大学生的物质焦虑产生显著影响。这类由于社会结构层面的因素而引发的社会焦虑的研究结论需要引起政府和社会的更多关注,从人的发展角度来看,切实地消除城乡二元体制等对青少年心理和行为带来的影响、保障大学生生存和发展的平等与发展经济同等重要。

影响大学生社会焦虑的因素众多,本文着重考察大学生的社会价值观念、风险认知和行为应对方式对大学生社会焦虑的影响。

(1)社会价值观念对大学生的情感焦虑和物质焦虑都具有非常显著的影响,这一点从模型Ⅱ和模型Ⅲ中可以看出。具体来看,社会价值观念中的结构性因素和家庭因素均对大学生的情感焦虑具有正向的显著影响,而家庭因素同时对大学生的物质焦虑产生正向影响。家庭因素和结构性因素均属于先赋因素的重要组成部分,即大学生如果更多地重视先赋因素在人生发展中的决定性作用,就会显示出比常人更高的情感焦虑和物质焦虑程度。

人们对于自身所处现状的认识和心态决定了他们会选择什么样的方式来应对现实和追求成功,且一般会受到先赋性因素和自致性因素的影响。大学生作为即将正式踏入社会的特殊群体,若将先赋因素看做决定性因素,希望凭借家庭资本和教育资本的传递,积累社会资本,获得成功,对实现目标的规范化、合理化手段未给予相应的重视和强调,则是一种相对消极、扭曲的社会价值观的表现,而当主观的价值认识与客观的社会现实相距甚远时就会产生焦虑心理。同时,当大学生过多地重视先赋因素的决定性作用时,一旦现实与之不符,则会产生较大的心理落差,从而可能出现自卑和羞耻感,在人际交往中表现出畏惧和担忧,无疑会产生更多的焦虑和烦恼。这在一定程度上反映了大学生价值世界的分裂对社会焦虑的影响,部分大学生把追求效用价值,即一种“欲望”或“需要”的满足视为人生的主要目的,试图依赖家庭、物质等先赋因素获得成功,这种对先赋因素的重视透露出大学生相对的精神上的贫困,其内心世界可能变得狭隘,在社会风险的冲击下会无所适从。

究其深层次社会原因,在当下我国社会转型时期,旧的社会价值体系发生了改变,新的价值体系尚未形成,社会成员包括大学生失去了价值判断的标准。他们身处新旧价值观并存且相互冲突的复杂环境中,很难依据自己已有的认知经验,合理、准确地选择并认同某一社会价值观体系,所以很容易陷入矛盾中,导致情绪的失常,从而引发社会焦虑。

(2)风险认知对大学生的社会焦虑具有十分显著的影响。从以上三个模型均可看出,风险认知越强烈,社会焦虑程度越高,且标准回归系数都达到0.15以上,这足以说明大学生的风险认知水平是社会焦虑产生的重要原因。

在我国现阶段,各种社会问题层出不穷,涉及安全、公平、信任等重要方面,对人们的社会生活产生了很大的影响。例如,在社会公平方面,虽然社会大众的生活水平普遍都有了显著提高,但是在与不同群体的比较下,越来越多的人体验到贫富差距的拉大,相对剥夺感加重。大学生作为还没有正式步入社会参与生产活动的特殊群体,对社会风险有着自己的认知,也会产生相应的感受。

按照本文的变量设计,风险认知影响焦虑的实质是社会不平等、社会不信任和社会不安全导致的焦虑,这些从根本上来说与体制或制度有关,体现出利益关系的不和谐,这种不和谐的利益关系很容易对大学生的心理造成直接冲击。

(3)大学生的行为应对方式对社会焦虑具有显著影响。尤其是对于发展焦虑,行为应对方式是重要的解释变量,积极的应对方式能够减少大学生的发展焦虑,而消极的应对方式会强化大学生的发展焦虑。而是否采用消极的行为应对方式,对大学生的情感焦虑和物质焦虑具有显著影响。消极的应对方式指当大学生面对困境抑或心理承受压力时,采取“逃避”、“怨天尤人”、“自责”等消极的态度和行为,即不仅仅是思想观念上缺乏自信,同时也表现为行为上的消极处理,积极的行为应对方式则相反。由此可以看出,积极行为应对方式作为缓解社会焦虑的重要中介变量,能够协调压力事件等外在因素与大学生焦虑的关系,在一定程度上缓解大学生的社会焦虑。

当今中国因巨大的社会变迁,已经进入一个风险社会甚至是高风险社会,人们体验到越来越多的不安和恐惧。当前社会的社会风险因素增加引发了大学生的社会焦虑,但社会焦虑并不是直接由他们所经历的社会风险、社会问题引起的,对社会风险的认知决定着他们是否产生焦虑和焦虑的程度。一方面,国家、社会层面的社会公平、贫富差距、信任危机等社会问题中潜藏着巨大的社会风险,对大学生的心理带来一定冲击并影响其认知,进而产生社会焦虑;另一方面,大学生的社会价值观念在风险社会背景下发生了变化,部分大学生的社会价值观念出现了偏差,进而对社会焦虑产生影响。而积极行为应对方式作为中介变量,在一定程度上可缓解大学生的社会焦虑。

《社会学的想象力》一书中提到,个人的命运其实都是社会大背景下的产物〔19〕。而当个体焦虑逐渐演变为大学生群体的普遍焦虑时,我们不得不关注它出现的社会背景。从社会变迁这一层面来看,个人心理危机亦是一个时代心理危机的投影。

我国社会正经历着巨大的社会变迁,处于剧烈的转型时期,在这一转型和过渡之中,现代性的特征日益凸显,这是中国现代化进程中不可避免的风险后果,人们对社会生活各领域的社会焦虑就是这种后果的集中体现。我国社会面临着腐败、贫富差距、安全、社会信任、失业等各种社会问题的威胁与挑战,这些社会问题中都潜藏着巨大的社会风险。

大学生的焦虑现状正反映了现代性的社会风险已渗透到大学生的毕业选择、未来发展、情感支持以及物质追求等方面。进入大学是人生一个很重要的转折,同时也是进入青年期的一个重要标志,对环境变化的艰难适应,对未来人生的纠结抉择,对恋爱婚姻的惆怅迷惘等等,使得大学生对现在和未来的不确定感越来越强烈,未来的不可预见性和现实的复杂性都使他们易感到焦虑不安。这说明对当代大学生群体社会心态的研究,需要在基于个体心理研究的基础之上,立足于宏观的社会背景和社会变迁。

风险社会理论为我们研究当代大学生的社会心态问题提供了新的视角,这一视角将主观因素和客观因素、行动者因素和结构性因素、微观因素和宏观因素等都纳入研究视野,突破了传统社会学的二元对立的理论框架,将社会心态置于社会变迁的宏观考察中。而人们的社会心态与认知有着密切联系,因此,将风险社会理论和认知理论结合,可以开辟社会学与心理学结合的社会心理学研究取向的新思路。

本研究结合社会学与心理学的研究取向,探究了大学生社会焦虑的深层次原因。但大学生的社会焦虑是社会与个体互动的结果,受到多重因素的影响,本研究中回归模型的解释力都在25%以下,说明尚待更深入的研究。且本研究对象的选取范围较为狭窄,不足以说明全国大学生的普遍情况,这些都需要在今后的研究中加以改进。

〔1〕郭卫华.“道德焦虑”的现代性反思〔J〕. 道德与文明,2012,(2):48.

〔2〕弗洛伊德.精神分析引论〔M〕.高觉敷,译.北京:商务印书馆,1984:85.

〔3〕Karen Horney.精神分析新法〔M〕.雷春林,等,译.上海:上海文艺出版社,1999:69.

〔4〕蔡 飞.沙利文的焦虑理论〔J〕.江苏教育学院学报(社会科学版),1995,(3):72.

〔5〕梁圆圆,孟祥睿.罗洛·梅焦虑理论述评〔J〕.科教导刊,2011,(6):162.

〔6〕华红琴,翁定军.社会地位、生活境遇与焦虑〔J〕.社会,2013,(1):139.

〔7〕吴忠民. 社会焦虑的成因与缓解之策〔J〕. 河北学刊,2012,(1):110.

〔8〕夏学銮.当前社会焦虑N 种表现〔J〕. 人民论坛,2013,(9):20.

〔9〕乐国安.化解焦虑的密码〔J〕.人民论坛,2010,(3):39.

〔10〕李 焰.特质焦虑与某些人格因素的关系〔J〕.中国心理卫生杂志,1998,(2):108 -109.

〔11〕黄勇明.新时期大学新生焦虑心理探析〔J〕.华东理工大学学报(社会科学版),2008,(4):393.

〔12〕王俊秀,杨宜音.中国社会心态研究报告〔M〕.北京:社会科学文献出版社,2013:56.

〔13〕冯 婷.核心价值观建设与社会心态调适〔J〕.中共浙江省委党校学报,2012,(5):107.

〔14〕乌尔里希·贝克.风险社会〔M〕. 何博闻,译. 南京:译林出版社,2003:2.

〔15〕谢晓非,徐联仓. 公众风险认知调查〔J〕. 心理科学,2002,(6):723.

〔16〕毕 航.中产:愈理性愈焦虑?〔J〕. 招商周刊,2006,(8):14.

〔17〕齐 越,涂 涛.当代大学生婚恋观研究〔J〕.卫生软科学,2010,(6):563.

〔18〕李慧民,李越美. 家庭背景对大学生社会支持的影响〔J〕.卫生预防,2004,(2):192.

〔19〕赖特·米尔斯.社会学的想象力〔M〕.陈 强,张永强,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2005:4.