传感论美学:一个理论的框架分析

郑 毅,潘天波

(1. 陕西广播电视台 卫视频道 陕西 西安710061;2. 江苏师范大学 传媒与影视学院,江苏徐州221009)

在信息技术空间里,美抑或是一种传感信息, 它近乎等同于数学或几何的数值,甚或能准确测量它的物理或化学的传感信号量。换言之,信息是通过先进的传感技术来编织美、释放美与传播美的。传感技术俨然摒弃了“美是难的”的古典哲学命题,传感论与美学的结盟已然成为信息技术发展的有效进路。为此,传感论美学作为一种理论学科的提议也是可能的,并且时机日渐成熟。

一、研究背景:可能与假设

综观西方古典美学的演进史,其哲学化研究之路豁然呈现。形而上学美学滥觞于古希腊时期的柏拉图(Plato,约前427 ~前347),理性主义美学涌现于文艺复兴时期,19 世纪德国古典美学盛极一时,尤其是黑格尔(Hegel,1770 ~1831)理性美学登峰造极。他们强调美学的理性,偏重美学的哲学思辨。然而,美学终究不是“自上而下”的玄想。19世纪中后期,德国心理学家、美学家G. T. 费希纳(Fechner,1801 ~1887)开始革除“自上而下”的美学命题,开辟“自下而上”的实验美学之路。费希纳逆传统哲学美学研究之潮流,发起“应用美学”(Applied Aesthetics)研究的先声,把美学研究第一次带进了实验室。20 世纪西方实验美学研究突飞猛进,其中美国的实用主义美学、德国的机器美学、日本的感性工学等最具代表性。在中国,1992 年6月8 日云南省美学学会在昆明成立并举行学术研讨会,研讨美学研究如何面向现实、面向社会主义建设等实际问题。在这次会议上,美学家李健夫(1946 -)首次提出美学的应用价值,并具体提出设计、开发与研究有关自然景观及审美文化的可行性和价值性,这是中国应用美学研究的先声。这比芬兰赫尔辛基大学1993 年成立“国际应用美学学会”(IIAA)要早一年,比(美)理查德·舒斯特曼(Richard Shusterman,1948 -)在《实用主义美学》(1999)中提出“应用美学”要早整整七年。2003 年5 月30 日,北京师范大学成立了“科学技术与应用美学实验室”,该实验室旨在对新兴学科的美学交叉研究、美学对科技发展的影响、科技产品中的设计美学问题、美学的传播等问题展开深入研究。2005 年4 月15 日至18 日,莫斯科红宝石展览中心举办了“第八届国际应用美学展”,它的议题包括设计艺术、时尚装潢及手工艺产品等多项应用美学最新转化成果。2008 年第20 届国际实验美学大会在美国芝加哥市橡树园区(Oak Park District)召开,会议交流主题有视觉行为和审美评价过程、认知与视觉艺术、创造性(力)、音乐知觉、审美经验与结构、审美经验与情绪(感)、个体差异、艺术文化的螺旋发展、神经认知心理美学、认知与文学、建构理论与视觉、审美经验与欣赏、结构与视觉艺术、结构与文学、艺术的工具(理论与测量)等应用美学领域中的相关议题。20 世纪50 年代,捷克设计师、艺术家佩特尔·图奇内(Patel Tucci)首次提出了“技术美学”(Technology Aesthetics)的范式,1957 年瑞士国际技术美学协会的成立,标志着作为应用美学的技术美学正式诞生了。20 世纪80 年代以来,美国、中国的技术美学研究颇有建树。1984 年美国现代美学家托马斯·门罗(Thomas Munro,1897 ~1974)的《走向科学的美学》一书(汉译版)被翻译到了中国;1987 年,中国美学家徐恒醇率先推出了《技术美学原理》。上述应用美学研究活跃于艺术设计、工业生产、劳动工具与科学技术等领域。

在后现代,计算机、通信与传感日益凸显于现代信息科技领域,它们都与美学有不解之缘。从美国第一台“电子数字积分计算机”(1946)问世到第一台“微处理器”(1971)诞生以来,计算机技术改变了后现代社会人们对客观世界的认识以及人们的生活、生产方式。致力于技术批评理论的美国学者安德鲁·芬伯格(Andrew Feenberg,1943 -)指出:“正是计算机才促成了后现代性中的‘后’。”〔1〕计算机是人的延伸,它的许多秉性与人(大脑、意识与语言)之间具有天然的契合性,以至于德国数据艺术研究者曼弗雷德·莫尔(Manfred Mohr)在《程序美学和计算机辅助艺术》一文中坦言:“美学研究可以同科学研究并驾齐驱,齐心协力地探究人类活动的许多分支领域。”〔2〕面对计算机与美学耦合研究的“并驾齐驱”,文化批评家弗雷德里克·杰姆逊(Jenna Jameson,1934 -)断言,在新时期,一种全新的计算机美学已见端倪。如在日本,1984 年川野洋出版《电子计算机与美学》一书,从而引领了日本应用美学的研究。随着计算机技术在生产与生活领域的扩大,特别是计算机绘图软件(3DMAX、Adobe CorelDraw、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Adobe Indesign 等)的诞生,计算机设计和计算机绘画艺术同美学的耦合性研究开始备受世人瞩目,数字计算机艺术成为世界很多大学开设的新课程。可以说,计算机美学必将成为未来科学研究的一个新兴应用技术领域。

信息论美学的研究也一直是技术美学所关注的重要领域。20 世纪40 年代末,信息论开始成为现代科学进程中的新宠儿。当美国发明家塞缪尔·莫尔斯(Morse,Samrel Finley,Breese,1791 ~1872)用点、划、间隔等“电文”传发世界上第一份“电报”的时刻,信息通讯技术从此取代了昔日的狼烟、驿站快马传话或旗语等信息传通手段。在法国,信息论与美学的耦合研究(1952 ~1958)始于亚伯拉罕·莫尔斯(Abraham Moles,1920 -),他的《信息论与审美感知》(1958)标志着信息论美学开始走向公众视野。《信息论与审美感知》在1966 年被引入苏联并被翻译成俄语,从而引起了苏联学者的关注;罗马尼亚弗·叶·马塞克(V. E. Masec)的《信息论美学导论》(1972)则标志着信息论美学研究在苏联得到新生与发展。在联邦德国,信息论与美学的交叉研究始于马赫·本泽(Max Behse,1910 -),他的《信息论美学原理》(1969)深刻揭示了信息“存在”或“共实在性”美学的本真。在第五届国际美学大会(荷兰阿姆斯特丹)上,信息论美学被列入大会议题之一。另外,中国学者黄海澄(1933 -)在《系统论、控制论与信息论美学原理》中(1986)也系统阐释了现代三大方法论中的美学思想与基本原理。从国内外研究情况看,信息论美学研究日趋完善,它成为信息技术美学中最为繁荣的一门应用美学学科。

计算机美学与信息论美学是信息技术美学(见图1)研究的两个重要分支,但需要注意的是,在信息技术中与美最接近的第三支——“传感”——它的技术美学研究至今未完全开展。

图1 信息技术美学主要构成

图2 人的感官与传感之对应关系

从图1 可以发现,“传感论美学”可以是信息技术美学的一个分子学科。这种假设至少基于以下几点考虑:首先是源自传感技术是计算机技术与通信技术的“掮客”之故,传感技术的高低直接决定计算机与通信获取信息的优良情况。换言之,传感论美学在计算机美学与信息论美学之间的掮客作用决定着自身存在的可能与价值。传感器具有微型化、智能化、集成化、人性化的特点,它是处于计算机中枢与通信神经系统之间最为敏感的“感觉器官”,这里的“感官”与审美意义上的“感官”在感性上是谋合的,因为人的感官与传感器的感官是对应的(见图2)。其次,从“美学”的词源学看,18世纪德国启蒙主义者鲍姆加通(Baumgarten,1714 ~1762)开创的“美学(德文:Aesthetik)”,其含义即为“感性的认识之学”,它与传感器的“感性”之学是匹配的,因此,作为“感觉器官”的传感与美学具有天然的血缘关系。譬如在全媒体时代,传感技术在影视、出版、互联网等传媒中的应用就十分广泛,就媒体生产而言,它的“生产的特征是信息性高于物质性”〔3〕,传媒物质性淡化的同时,其审美性诉求在传感的维度上就找到了契合点。因此,传媒物质生产的信息化与审美性在传感器中有实现价值等同的可能。再次,传感论美学视野下的传感原材料与成果皆是诉诸于信息与美本身的,它们得益于信息技术,抑或美学。诸如集成电路(1957)、微处理器(1971)、基因拼接技术(1973)、微电脑(1975)等传媒信息工具的横空出世〔3〕,传媒信息正是凭借这些传感技术实现信息生产与美的流通的。最后,就传感器设计而言,其可变的物理量或生化量的转化是通过可测的数据信号量完成的,而可测数据信号又通过声、色、光、磁等参数实现信息的传通,这些参数的品质与技术最终是通过人的感官“验收”与“评判”的。因此,传感品质不仅得益于技术,还得益于它的裁判是具有审美能力的人的感官,而人特有的审美意识就是通过感官来实现的,这是传感论美学研究合法性的重要基础。正是有了这个基础,我们才可以说,传感论美学研究的理论假设是存在的,而且是可能的。

二、传感论美学:理论、架构与应用

传感技术是后现代工业革命的衍生物,工业生产与流通迫切需要计算机技术、半导体技术、通信技术、生物材料技术、人工智能技术、仿生技术等高科技,特别是信息技术领域中的传感技术日益成为了全球最热门的高科技前沿之一。后现代工业生产系统在传感技术的助推下,生产的信息化成为全球化的重要特征。正如斯科特·拉什(Scott Lash)与约翰·厄里(John Urry)指出的:“信息结构正在日益成为生产系统的中心,日益与其共外延。”〔3〕无论在理论层面,还是实践层面与应用层面,信息技术中的传感技术都迫使生产系统更具人性化或审美化,对传感论美学的理论研究也迫在眉睫。

从理论层面看,传感论美学是以美学理论为依托,以传感理论与美学理论的耦合研究为技术路线,以传感的美学(参数)属性、美学传达与美学接受为研究对象,深入研究传感的物理向量或化学向量与人的审美感知向量之间的耦合机制的一门未来新兴美学应用学科。首先,美能通过传感技术传通与表达,这个特征是传感论美学学科大厦的基石,如同信息论美学大厦的基石以“美是信息”一样;其次,传感器的设计与集成,它和一件艺术品的符号创作与设计是同理的,不同的是传感器同时又承担了计算机与通信之间的“感觉器官”。传感的美学属性表现在传感器的美学智能或人性化上,这是传感与美学耦合机制形成的预设条件;另外,传感的美学属性、美学传达与美学接受是传感论美学在接受美学上的基本规定,具有美学属性的传感是美学接受的前提,美学传达与美学接受的功能是传感的美学表达与传递的主体要求。传感的美学接受主要体现在被测传感信号的仿生学体验以及艺术感受性上。譬如在传播与新媒体领域,媒介传感器的敏感元件、转换元件与信号调节器等构成上的形式、色彩与图像,就具有人机工程学意义上的美学传达性,这些传感器发出的数据信号就是传感的美学接收信号。媒介(Medium)抑或信息媒体的传感载体,如广播、电视、报刊、互联网、移动网络等,它除了使用固体传感媒介(如半导体、磁性材料等)以外,还包括智能传感媒介(如芯片、存储器等)与虚拟传感媒介(如网络、电信),后两者更具美学个性。媒介的传感构成对象不同,它的子传感媒介也是多样的。譬如电信通常使用6 种媒介:运输(邮政和快递)、电线(有电缆线)、电缆(同轴电缆)、无线电话(微波频道)、地球卫星传输、光缆(大带宽光缆)〔3〕。这些媒介的传感技术在理论层面上都与美学有千丝万缕的关联,如运输传感、有线传感、无线传感、卫星传感、光纤传感等传感形式对象在信息采集、传输与转换中的物理或生化向量与美学向量必须是耦合的。原因很简单,一个不美的数据信号与图像是公众不愿接受的。

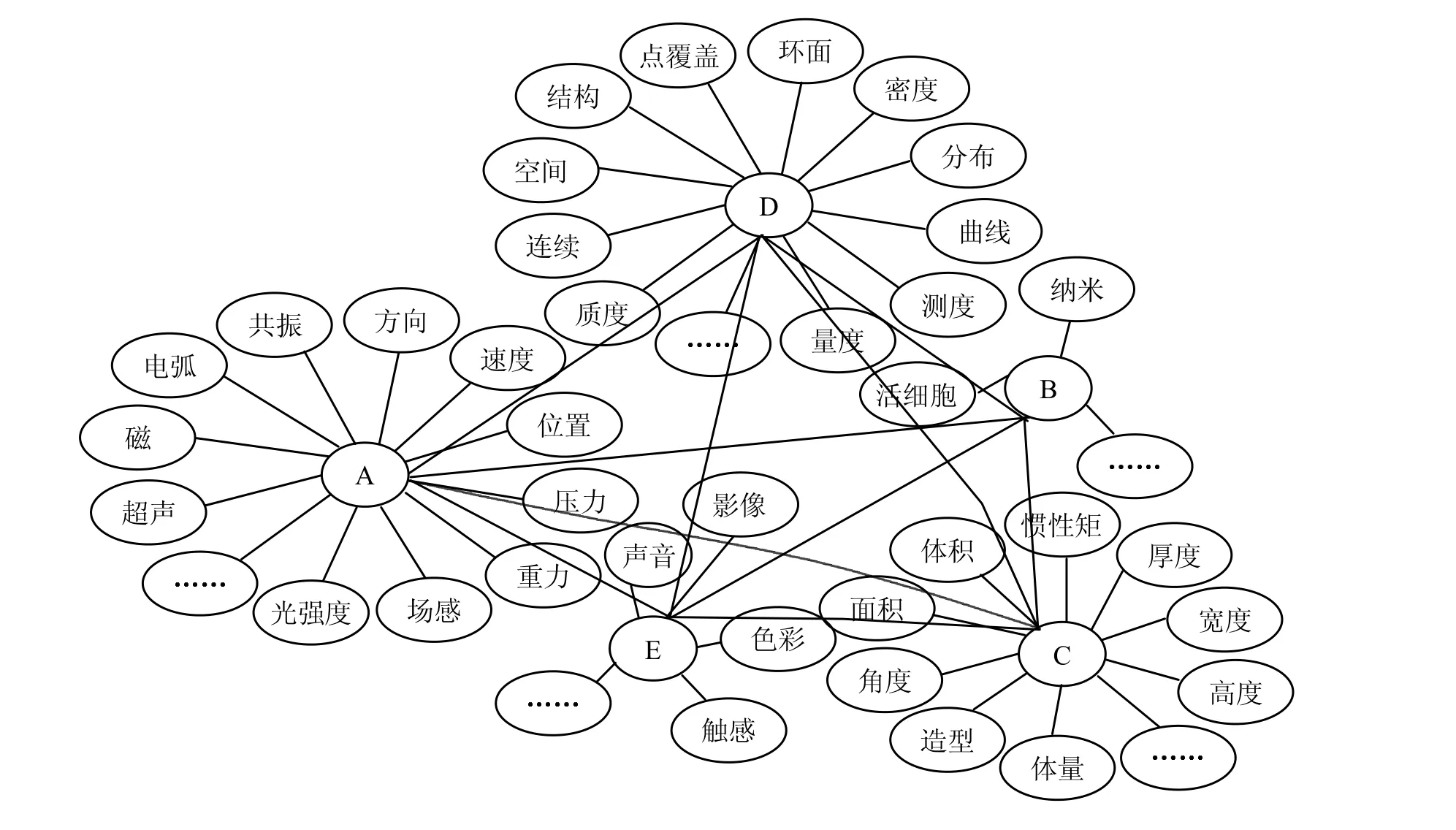

在实践层面,传感参数设计是传感论美学所关心的核心对象与构架,也是传感论美学的体系性内容。也就是说,传感论美学要解决信息传感的美学感受系统,就必须在传感参数设计上达至美的感受性、合理性与科学性。从本质上说,传感器能够弥补或延伸人感官的功能缺陷。声、光、气、味、压力等传感向度就是人的听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉的感官信号对象,那么,与之对应的传感信号就是由声感、光感、味感、电感等要素构成。根据人的感官,信息传感的种类则可以分为听觉传感、视觉传感、味觉传感、嗅觉传感、触觉传感等(见图2)。不同的传感参数也就形成了不同的传感信号类别,譬如热传感、磁传感、温度传感、超声传感、电弧传感、共振传感、压力传感、生物传感,等等。从审美的角度看,视觉、听觉是审美的主要感官,所以视觉传感与听觉传感是信息传感设计的重要研究内容。纽约品牌顾问集团(Desgrippes Gobe)负责人马克·戈贝(Marc Gobe)曾说,“设计师是半个美学家”〔4〕,这句话对于传感设计同样适用。从媒介的视角看,信息传感参数设计一般包括物理参数、生化参数、几何参数、拓扑参数、艺术参数等(见图3),其中物理参数(见图4-A)包括向度(方向、速度、位置)、力感(压力、重力)、场感、光强度、热辐射、电弧、超声、磁、共振等内容;生化参数(见图4-B)包括纳米、活细胞等内容;几何参数(见图4-C)涉及体量、造型、角度、面积、体积、惯性矩、厚度、宽度、高度等内容;拓扑参数(见图4-D)涉及空间、结构、点覆盖、环面、密度、分布、曲线、连续、测度、质度、量度等内容;艺术参数(见图4-E)有听觉(声音)、视觉(影像、色彩)、触觉(触感)等内容。这些传感参数的设计是传感论美学研究的重要对象与内容,诸多参数彼此沟通与协调,相互制约共同形成了一个复杂的传感网状结构信息流(见图4),“它不是认知符号的流动或者信息流,而是审美符号的流动”〔3〕,它对于传感的美学传达与接受的品质起到至关重要的作用。

图3 媒介传感参数序列

图4 传感参数设计图谱

在应用层面,传感论美学不是传统美学的哲学思辨美学,而是一门信息技术的应用美学,更是一种理论科学,当然“科学常常不是为了直接应用的,……我们可以把科学中纯粹美学性的追求,看作是在从立即应用,到无限延迟应用,这样一个连续体的一端”〔5〕,换言之,未来信息技术中的传感论美学的未来应用领域是可观的。拿传播来说,传感论美学与传播媒介具有天然的紧密关系,媒介的技术美学关涉传媒在社会诸多领域中传播的审美效果。作为审美对象的传媒艺术品必然以某种媒介符号信息为载体,向公众传播美学思想。再譬如“在文化产业中,增值来自形象,也来自符号学技术。软件的价值是根据创造者的符号学成就而转移到产品中去的”〔3〕,而符号技术与传感技术具有理论上的同源性与统一性。同时,传感论美学与日常生活、生产也是紧密联系的,如交通工具传感器参数设计的美学指标中人机性能(适应性、舒适度、智能型、响应性等)是判断其质量的重要向度;还如家用电器的智能传感、食品与空间检测的生物传感、医疗器械的红外线传感、机床车间的数据传感,等等。它们都离不开传感论美学,可见传感论美学的应用前景十分广阔。

鉴于以上分析,传感论美学在理论上有自己独立的研究对象、研究内容与研究框架,在实践上有自己的研究参数与研究取向,在应用上也有它的无限应用空间。因此,传感论美学作为一个信息技术理论的新成员是可能的,具有一定的学科合法性与理论存在的必要性。

三、传感论美学:价值与风险评估

传感论美学是通达计算机美学与信息论美学之间的桥梁,其价值是毋庸置疑的。不仅如此,在文化立场上,传感论美学还具备独特的文化构型能力。根据传感论美学在视觉传感、听觉传感、触觉传感等维度上的功能表现,传感论美学的文化构型至少有以下几类:第一,视觉接受构型力。从接受美学视角看,误构与误读是信息传播美学的一组视觉接受理论范式,“误”体现了传感论技术打破传统技术的中心与边界,并“误”入了一个去中心、无边界的虚拟技术区。让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean Francois Lyotard,1924 ~1998)的“误构”哲学体系道出了传感论美学的建构目的:在互动中实现自我。这种“互动”也是“误构”的方法,譬如“现场直播”类传播节目在传感技术的支持下很容易形成“景观化”〔6〕。在新闻的视觉接受构型之中,之所以说它是“误构”,是因为很多视听传媒本身的出发点是提高新闻的透明度,贴近新闻事实,但在传播传感美学现场图片的背后,却隐藏着新闻的失败:图像景观大于有见解的新闻事实本身,而这不是出于这类视听传播的主观意愿。因此,传感技术信号的误构不是错误的集成,而是科学的在人机互动与智能化中实现自我的价值;同样,误读也不是错误的接受,而是具有创造性的解读。这样的视觉接受特点,很明显使传感论美学具有创构知识的能力。第二,听觉体验构型力。美国学者门罗·E·普莱顿(Monroe E. Price)提出,模式与比喻是信息传播的一组再构理论范式。从传播媒介再构立场分析,这组范式对于传感美学的文化构型具有启示性价值。因为,当具有规律的信息传感在听觉中形成稳定的传达效果的时候,这个“模式”就成为传感论美学的一条约定俗成的理论,相反,那些还没稳定的传感理论我们只能凭借“比喻”的修辞来描述它。换句话说,模式与比喻本身是传感论美学建构知识与文化的重要途径。第三,直觉印象构型力。直觉思维(Intuitive Thinking)是一切科学发现的最好导师,其或然性与非逻辑性的思维特征决定在传感论美学中的巨大价值,因为对传感的感知图像在使用逻辑思维时会破坏其创造性,直觉是传感论美学的重要诉求,传感信号的物理能或化学能通过传感器转换成信号能的时候,直觉的感知是接受信号的门户,而直觉的判断非常具有主体差异性,也就是说,直觉的差异形成了直觉文化构型的重要原因。

信息传感所使用的传感技术给公众或文化的传播作用一般被放大,这种高估传感论美学价值的风险是致命的。传感论美学研究给美学带来科学性的同时,也存在很多诸如信息传感文化方面的风险,尤其在主体、知识、生产、商业、接受等美学维度上,传感在技术美学中的风险是存在的。传感技术的普及正如“文字的传播毁灭了一个建立在口头传统上的文明”〔7〕一样,它正在将知识产权、信息生产、媒介流通、编码解读等一系列危险转嫁到信息论美学领域。譬如报纸与电视能让投放信息主获得商业价值,但不要忘记“喇叭和广播的使用促成了希特勒的上台”〔7〕,为此,我们看清信息论美学的价值与风险,才能有效、合理地建构传感论美学。在学科的“问题”立场上分析,传感论美学“风险”至少有如下几点:

第一,传感信息建构主体权力在缩小,信息知识权力结构扩张成为传感符号暴力。信息掮客(如经纪人)成为作者的“第二个自我”,因为掮客熟悉市场信息交易规则,因为这些“经纪人承担了培育作者的角色、给以鼓励、忠告,提出改写建议”〔3〕,传感论成为信息掮客的保护伞。

第二,传感技术作为工具理性知识,在信息传播中很容易混同“感性知识”。对一般公众而言,传感论美学在悖逆传统美学的本质对象与价值取向的同时,也混同了理性与感性的直观区别。

第三,传感技术迫使信息生产从过去的硬性生产走向柔性生产,全球化信息殖民变革轻而易举。柔性生产的设备、工厂、原材料,甚至员工都在“扁平化”了的集成块上,资本扩张帝国的跨地区信息殖民只是一种“想象”的事情,淘宝网销售只是房间里的想象性运作。“柔性生产不仅仅是知识密集型的,它同时是自反性的生产。”〔3〕用斯科特·拉什与约翰·厄里的话说:“由于涉及个体化,它是自反性的。”〔3〕所以,信息论美学的自反性构成了对生产的威胁。

第四,传感知识日益成为流通的硬币,传感知识结构的自反性生成速度与社会公众的自适应速度形成逆差,尤其是知识被解构成为碎片,或用于支付,或用于投资。正如让-弗朗索瓦·利奥塔指出:“关于知识的确切划分不再是‘有知识’和‘无知识’,而是像货币一样成为‘用于支付的知识’和‘用于投资的知识’,即一方面是为了维持日常生活而用于交换的知识,另一方面是为了优化程序性能而用于信贷的知识。”〔8〕这样,传感将知识性投资的风险与经济利益纳入并行的轨道,而传感之美也自然成为资本运营的生产要素,这种生产要素的内核具有明显的资本剥削的味道,特别是它成为资产阶级生产线上的一个诱饵或谎言,对于在稳定工厂的民主、和谐与合法性上具有传统资本剥削无可比拟的现实价值。从这个意义上分析,传感之美在商业或资本主那里,具有一定的权力性与民主性的政治意识形态的殖民含义。

第五,传感编码技术给个人解码带来丰富性,也给文化知识在图像与话语重构中带来风险。譬如传媒在传感的遮蔽下,新闻事件传播远比文本知识传播重要。原因很简单,公众获得图像美学的快感要远比阅读文章知识获得的快感多,公共话语与表达范式的图像再构成为新知识构型的新力量。

传感论美学除对文化、社会及知识体系带来一定风险以外,还诸如在政府权力公信力、世界政治去中心化、社群传统话语结构与再构、公众话语表达范式的重构等维度上也存在许多问题与风险的再评估问题,这些问题和风险也昭示传感论美学理论建设的迫切性与意义。

四、结论

随着学界对计算机美学与信息论美学研究的深入,传感论美学亦将成为未来新兴应用美学的研究领域:传感技术日益成为通达计算机与通信的中坚掮客,它在物理、几何、拓扑、生化、艺术等参数设计上具有智能化、人性化的审美特征;传感与美学的耦合研究出现了稳定的研究对象、研究内容与研究参数及其应用领域,传感论美学在未来信息技术美学中肯定有自己的合法席位;另外,传感技术在空间数据中的掮客身份愈来愈抽象化与审美化,以至于信息主体、知识变量、生产流通、编码解读等维度上的美学风险也等同于传感技术进步。为此,我们在提议传感论美学的理论假设同时,也应该明确它在多大程度上的合理性,以便我们更加合理地建构传感论美学的理论框架。

〔1〕芬伯格.可选择的现代性〔M〕.陆 俊,等,译.北京:中国社会科学出版社,2003:145.

〔2〕福 柯,等.激进的美学锋芒〔M〕.周 宪,译.北京:中国人民大学出版社,2003:422.

〔3〕斯科特·拉什,约翰·厄里.符号经济与空间经济〔M〕.王之光,商 正,译. 北京:商务印书馆,2006:130,130,148,35 -36,152,138,118,165,166.

〔4〕马克·戈贝.情感品牌〔M〕.向 桢,译.海口:海南出版社,2004:5.

〔5〕索拉索.21 世纪的心理科学与脑科学〔M〕.朱 滢,等,译.北京:北京大学出版社,2002:248.

〔6〕雷米·里埃菲尔.传媒是什么〔M〕.刘 昶,译.北京:中国传媒大学出版社,2009:64.

〔7〕哈罗德·伊尼斯.帝国与传播〔M〕.何道宽,译.北京:中国传媒大学出版社,2013:87,166.

〔8〕让-弗朗索瓦·利奥塔. 后现代状态:关于知识的报告〔M〕.牛槿山,译.南京:南京大学出版社,2011:17.