高校师生交流现状、问题及对策研究——以西南交通大学为例

何诣寒,甘 灵,陈兴莲,孔祥彬,贾兆帅

(西南交通大学 党委办公室,四川 成都610031)

一、问题的提出

师生交流属于人际沟通范畴,交流的内容不仅仅是知识,也包括情感和心灵的互动;交流的时空不仅仅局限在课堂,也包括课堂之外。在管理沟通理论中,行为科学代表人物之一道格拉斯有·麦格雷戈从需要层次方面提出“X 理论—Y 理论”,强调了参与式和协商式的沟通管理,“让所有人都具有发言权,参与互动,将大大提高工作效率”〔1〕。陶行知先生曾说:真教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来的,才能达到心的深处。作为教育教学的重要环节,师生交流是提高人才培养质量的有效途径。

随着中国高等教育从精英教育逐渐走向大众化教育,以及市场经济大潮和多元文化思想的影响,中国传统教育中“师者,传道授业解惑”的角色,对立型、依赖型的高校师生关系也发生着改变,具有深厚感情色彩及教学相长的师生关系也有所弱化。而这些变化一定程度上体现在师生交流状况上。近年来,国内研究多集中在“师生关系”这个视角,关于高校“师生交流”,尤其是移动互联网环境下师生交流方式的研究相对较少。本文拟以西南交通大学为例,对高校师生交流方式作微观研究,并针对存在的问题提出相应对策。

二、调查对象的选取

本文以成都校区19 个学院的教师(含辅导员)、在校研究生和本科生为研究对象,按照在校学生总数以及专任教师总数5%的比例分层抽样,发放问卷1900 份,收回有效问卷1730 份,有效回收率为91.05%;采用统计软件SPSS18.0 对数据进行统计分析。

三、调查结果

(一)师生交流满意度总体良好

调查数据显示,88.13%的教师认为,与学生交流之后,增进了师生情感,促进了学生对课堂知识的理解和运用,进一步激发了学生的专业学习兴趣,帮助学生提升了学习能力。75.74%的研究生和76.08%的本科生认为,教师提供的信息较有作用,能增长知识、培养品格、丰富人生阅历、扩大交际面。总体上,师生交流状况良好,师生对“教师在学生学习生活中扮演了亦师亦友的角色”表示了一致认同。

教师满意度方面,23.72%的教师“很满意”目前的师生交流状况,64.41%的教师表示“一般”满意,8.47%的教师表示“不满意”,3.39%的教师表示“无所谓”。其特点有二:一是教龄越长、每周课时量越多、参与学生活动次数越多的教师,对师生交流的满意度越高。二是教师的职称越高,往往承担的科研任务和其他工作更多,其与学生交流的时间和机会也会因此而减少,因此师生交流满意度也会下降。

研究生满意度方面,21. 53%的研究生“很满意”目前的师生交流状况,54.21%的研究生表示“一般”满意,21. 29% 的研究生表示“不满意”,2.97%的研究生表示“无所谓”。其特点有:研究生对教师的不同感受反映了其满意度的高低。对教师感到“亲切”的研究生满意度最高,感到“敬畏”、“陌生”和“什么感觉都没有”者,其满意度依次降低。即对教师“没有感觉”以及对教师感到“陌生”的研究生在一定程度上漠视了与教师的交流,而对教师感到“亲切”和“敬畏”的研究生与教师交流的态度更为积极。

本科生满意度方面,14. 20%的本科生“很满意”目前的师生交流状况,61.80%的本科生表示“一般”满意,17. 10% 的本科生表示“不满意”,6.90%的本科生表示“无所谓”。其特点有:本科生对教师的不同感受反映了其满意度的高低,这与研究生调研结果相似。但与研究生不同的是,对教师感到“陌生”的本科生满意度最低。这说明研究生与导师间的关系比本科生更紧密,而本科生更容易“对老师没有感觉”。二是本科生满意度更多地取决于其自身的主动性,本科生越是主动与教师交流和联系,他们的满意度就越高。本科生“主动交流的意愿”、“对教师的关心程度”、“请教师参加活动的主动性”以及“教师提供信息的有效性”都与其满意度显著正向相关,其中,前三项与满意度关联性更强。

(二)师生交流中存在的问题

1.教师与学生交流满意程度存在明显差异

教师对师生交流的满意度显著高于学生:27.75%的教师表示“很满意”,61.42%的教师表示“一般”,7.01%的教师表示“不满意”,3.82%的教师表示“无所谓”;16.02%的学生表示“很满意”,59.89%的学生表示“一般”,18.18%的学生表示“不满意”,5.91%的学生表示“无所谓”。

2.师生交流中“淡漠化”倾向日益明显

调查显示,教师与学生都不同程度地感受到了师生交流过程中越来越明显的“淡漠化”趋势,本科生对此感受最突出,研究生次之,教师最低。从统计数据来看,对于辅导员或导师深入宿舍的工作方法,10.09%的本科生认为“无聊”,比研究生高出5个百分点;对于与老师之间的交流,10.95%的本科生认为“无所谓”,比研究生高出4 个百分点;对于是否需要改进与老师的交流方式,10.95%的本科生表示“无所谓”,比研究生高出4 个百分点;33.11%的本科生“没事几乎不联系老师”,比研究生高出10 个百分点。

3.课堂主渠道交流效能低下

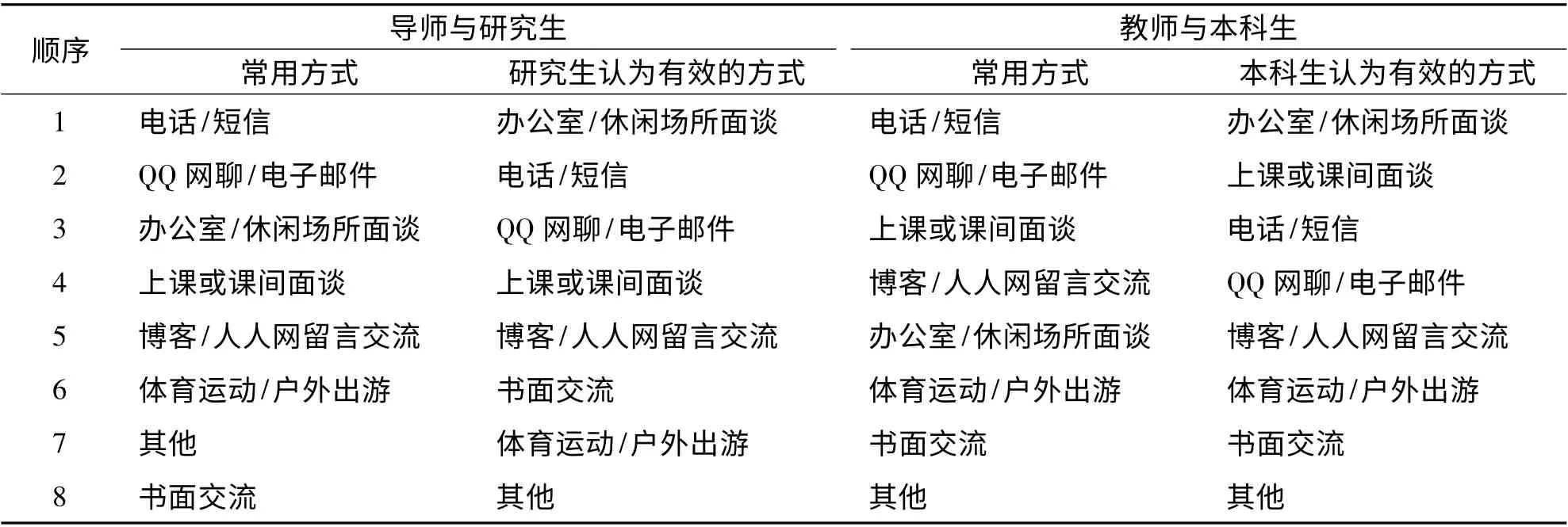

课堂教育教学是师生交流的主要渠道。调查显示,在被本科生认为最有效的师生交流方式(见表1)中,“上课或课间面谈”排在第二位;在研究生认为最有效的师生交流方式中,“上课或课间面谈”排在第四位。然而,在实际教学过程中,课堂作为师生交流最主要的阵地,却未能发挥出应有的作用。如有50.47%的本科生和53.96%的研究生都选择了“课后主动联络”;在课堂教学过程中,43.95%的教师认为“只有点名回答问题时,学生才会进行交流”,12.1%的教师认为“基本没有学生主动交流”。

表1 师生交流方式

4.师生课下交流的愿望与现实情况存在明显差异

在考察了课堂师生交流情况之后,调研组也对师生课下交流进行了研究。从交流需求状况来看,师生的交流愿望非常强烈,大部分教师表示“会积极主动与学生交流”、“会主动参加学生活动”;大部分学生认为与教师的交流也有必要,对自己的成长也很有帮助。但在具体交流过程中,师生一致反映“交流的时间和机会太少,师生交流的积极性不高,交流方式不好,渠道不畅通”,师生交流的现实情况不甚理想。

在网络管理方面,我国的相关法律制度并不完善,所以在实践中常常出现问题。短视频平台用户量大,所以视频也多,在后台处理过程中会遇到很多问题。因为短视频APP中存在很多接口,监管部门不能全方位的进行监管,所以在管理方面仍然存在很大的不足。

在移动互联网盛行的今天,新媒体社交已经成为当代大学生生活的重要组成部分。无论是研究生还是本科生,与教师交流的最常用方式通常是“电话/短信”、“QQ 网聊/电子邮件”。然而,无论是研究生还是本科生,他们认为最有效的方式是“办公室/休闲场所面谈”(见表1)。这说明,尽管互联网、移动互联网改变着人们的生活和交流方式,但面对面交流的效果是其他方式所不能达到的。然而,在实践中,“办公室/休闲场所面谈”的机会显然不多。

5.师生之间缺乏深度交流

师生交流目前尚未形成自发、自觉意识。从交流内容来看,主要集中在知识的答疑解惑方面,缺少师生之间思想的碰撞、情感的互动和心灵的沟通。绝大多数教师并不关注学生个人及家庭情况,以及学生的情感需求,只关注参加学生活动次数。并且,学生在交流过程中显现出了功利化色彩,16.89%的教师认为经常与自己交流的学生是“担心自己考试不过关者”。

四、原因分析

(一)社会经济文化发展导致传统师生关系发生变化

在中国高等教育从精英教育向大众化教育转变的过程中,传统的亲密师生(师徒)关系正在被市场规则重塑。在调研中,师生对此也有明显的看法:一是认为大学生缴费上学强化了师生之间的市场关系,“商品买卖”、“服务与消费”等观念在教育教学过程中逐渐显现;二是认为教师面对日益增多的各种诱惑,责任意识和奉献精神弱化,无法潜心教书育人;三是与传统师生交流相比,当前师生交流的质量已大大降低,无论教师还是学生都越来越适应并满足于泛泛的交流现状。这就不难解释师生为什么满足于当前这种“淡漠化”的交流了。

(二)生师比失衡与教学科研任务量加重,导致教师无力与学生进行更好的交流

合理的生师比是实现师生交流与沟通的基本条件,更是确保人才培养质量的重要保障。自高校扩招以来,学生能分摊到的教师资源大大减少,导致紧缺的教师资源与学生日益增长的文化知识需要之间矛盾的产生。同时,随着近年来教师的教学和科研任务量不断加重,当教师面对空前膨胀的教学任务时,他的时间和精力只能满足于完成一般意义上的课堂教学,很难在课堂上与学生进行思想、观念等方面的碰撞与交流。这是课堂交流主渠道效能低下和师生之间缺乏深度交流的客观原因。

(三)现有教学模式尚滞后于时代的发展和学生个性特征的变化

随着时代的发展,大学生自我意识不断增强,认为与教师交流的必要性大大降低。当遇到困难要寻求帮助时,发达的信息网络技术为学生获取资讯提供了有效途径。诸如此类时代特征、学生个性特点的变化,并没有引起教师的足够重视。调研反映,现有课堂教学模式仍多以“教师讲解”为主,缺少课堂互动,缺乏师生间的对话、质疑、辩论,教学模式相对刻板,师生在教育教学过程中以“教师为中心”,学生更多以被动的角色参与其中。这是课堂交流主渠道效能低下的主观原因所在。

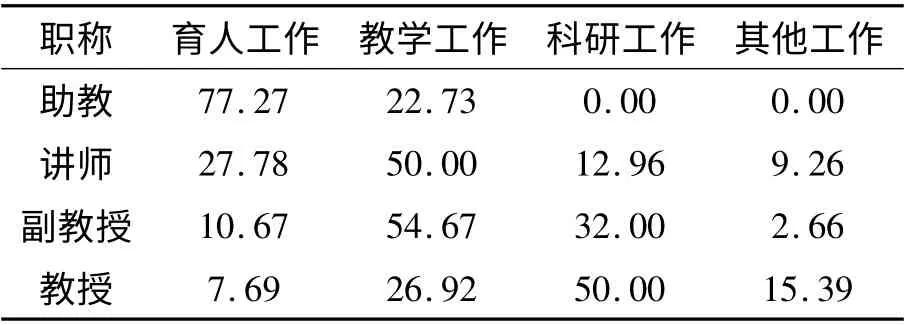

(四)考评制度和管理机制的缺失弱化了教师的育人职责

在调研中发现,职称越高的教师与学生交流的时间和机会越少(见表2)。高职称教师往往承担了更多的科研工作和其他工作,在教书育人时间和精力等方面的投入均显不足。这一情况说明,在教师职级评定和晋升的制度设计方面存在两个问题:一是在考核内容上更多关注科研和教学两方面,少有对“育人”的考核;二是在考核权重上,着重关注了教学、科研的数量,少有对其质量的评定。这些考核机制的欠缺,在一定程度上导致了教师不愿花更多的时间用于育人工作。

表2 不同职称教师精力投入分布 (%)

五、对策建议

(一)以构建交互型师生关系为目标,树立师生交流新理念

当前,高校课堂仍以“教师讲授课程”为主,缺少学生的参与,构建“平等、对话、理解”为特征的交互型师生关系将成为今后的新趋势。所谓交互型师生关系,是指一种没有固定的主客体,也没有控制者和被控制者,不受固定僵化的交流模式限制,师生在平等对话中相互倾听、分享、吸纳、批判,实现自由思考和创造的模式,在此基础上,教师可通过高尚的人格魅力、渊博的学识、丰富的人生阅历对学生产生影响和教育作用。构建新型师生关系是一项复杂的系统工程,涉及师德师风建设、办学招生规模、课堂教育教学等多个方面,需要学校高度重视,转变观念,将其作为教育教学改革、人才培养模式改革的重要工作来推进。

(二)以师德师风建设为基础,营造增进师生交流的校园氛围

从师生交流过程来看,教师的主观意愿直接主导并影响着师生交流的效果。强化教师参与交流的主动性,增强教师育人的责任意识,就显得尤为重要。一是重视青年教师的培养工作。加强对青年教师课堂教学方面的培训,鼓励以老、中、青相结合的方式组建教学创新团队,在传帮带的过程中促进青年教师思想水平和业务水平的提高。二是“挖掘”愿意与学生交流、善于与学生交流、深受学生尊敬和爱戴的教师,建立“教师风采展示平台”,大力开展表彰活动,通过对教书育人先进人物的大力表彰和宣传,使优秀教师的高尚师德感染全体教师,特别是对青年教师增进交流主动性起到良好的示范带动作用。

(三)以搭建交流平台为支撑,畅通师生交流渠道

一是搭建培训平台,以定期讲座、专门培训等形式对学生进行“人际沟通”方面的训练,同时,将“人际沟通”训练作为教师上岗培训的重要环节,增强师生的人际交流意识和能力。二是搭建活动平台,根据学科特色、专业特点,打造学生科创活动精品,并鼓励教师参与其中。例如,西南交通大学举办的“实验竞赛月”、西南交通大学土木工程学院举办的“土木科技活动月”,大批教授、青年教师与学生参与其中,共同进行课题研究,有效地增进了师生交流,学生也从教师身上学到了严谨的治学态度,增长了才干。三是搭建网络平台,倡导建立教师博客、微博集群,鼓励教师参与网站建设和管理,鼓励教师与学生共同担任论坛版主,实现师生面对面交流和网络交流的有效互补。

(四)以制度建设为关键,为师生交流增添新动力

一是要加强课堂教学模式改革,推行“探究式”的课堂教学模式,采取教师讲授、学生质疑、师生辩论等方法,鼓励学生发挥自主意识,大胆发言,在师生质疑、辩论、释疑的过程中,实现知识的学习、思想的碰撞和交流。二是将“师生交流和学生反馈意见”纳入教师管理评价体系,将教师在育人方面的工作成绩,包括教学以外与学生进行的课外引导和心理辅导等交流活动情况纳入教师晋职考核指标,切实改变教师“靠挣学时吃饭”、“凭论文晋升”的现状。三是加强本科生班导师和研究生导师的队伍建设,强化导师制度的执行力,保证师生有一定的交往频度;充分发挥教工党支部、教研室、科研团队等组织的力量,引导教师更新教育教学观念和教学方法,引导学生积极参与教学科研活动,培养学生健全的人格。

(五)以条件支持为保障,为师生交流提供便利

一是设立师生交流活动专项基金,以项目申报的形式为教师开展师生交流活动提供一定的经费支持。二是设立表彰奖励基金,奖励师德师风先进人物。三是在教学区建设“教师工作室”,为师生交流和教师教育教学工作提供更多更有效的支持和帮助。

师生交流是教育教学的重要组成部分,对高校提高人才培养质量起着至关重要的作用。在对高校人才培养的探讨中,“师生交流”视角的研究理应得到重视。本研究初步探讨了师生交流现状、存在的问题并提出对策建议,希望有助于师生交流模式的进一步研究,有助于高校更深入地理解教育教学工作,为提高人才培养质量提供新思路。

〔1〕麦格雷戈.企业的人性方面〔M〕.韩 卉,译.北京:中国人民大学出版社,2008:3.