黑水城西夏汉文南边榷场使文书补考

杜立晖

(首都师范大学历史学院,北京 100089)

黑水城所出17件西夏汉文“南边榷场使文书”①的公布,在国内外学术界引起了广泛关注,中外学者对文书文本进行了释录、缀合,对文书的书式、性质、内容、价值、意义等多方面内容进行了深入探讨,取得了丰硕研究成果②,虽然学界的研究已经非常深入,但对于该类文书依然有进一步探讨的空间。如该类文书的录文,虽经多位学者校录,但仍有不确之处。此外,文书所涉及的“银牌安排官”的机构属性问题和后大庆三年(1142)文书及其所涉及的“新法”问题等,亦有可探讨之余地。因此,笔者拟在前人研究基础上,对该组“南边榷场使文书”再作粗浅的补正和考释。不当之处,祈请批评指正。

一、文书录文的补正

对于黑水城西夏汉文“南边榷场使文书”,佐藤贵保《口シア藏力ラホト出土西夏文〈大方广佛华严经〉经帙文书の研究——西夏榷场使关连汉文文书群を中心に》、杨富学等《黑水城出土夏金榷场贸易文书研究》、杜建录《黑城出土西夏榷场文书考释》、孙继民等《俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究》(下称“孙著”),先后都曾进行过释录,其中孙著在出版时,对前三文的录文进行过参考与校正,是目前最为准确的文书录文整理本。但尽管如此,该组榷场使文书的录文,依然有进一步释录、补正的余地,下面即以孙著录文为蓝本,对照图版,将该著中录文的有关问题补充、更正如下:

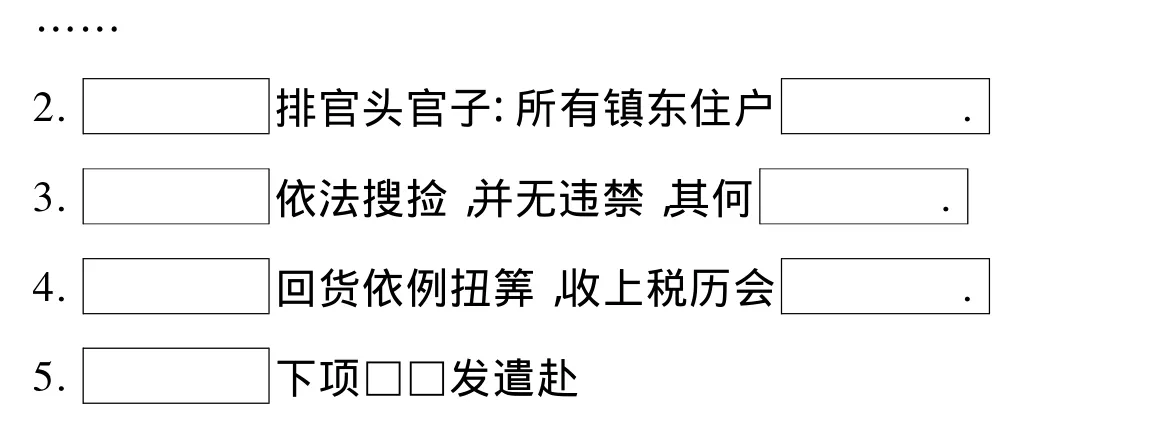

(一)俄藏编号ИHB.No.307(2)号文书

第2行“排官头官子”中第二个“官”字,图版中无,同时,据“南边榷场使文书”中的其他多件文书,在同一位置载录的是“安排官头子”或“银牌安排官头子”,因此亦可证该字实为衍录。“东”字,当为“夷”,目前所见“南边榷场使文书”主要涉及“西凉府”与“镇夷郡”等地,图版中该字字形与“东”的繁体字有差距,据其他榷场使文书可知,该字应为“夷”,此处应是“镇夷郡”的省文。

第5行有两字未释,通过图版可见,此两字应为“开坐”,此处的断句应为:“下项开坐,发遣赴”。

第8行“价叁伯”中的“叁”字,通过图版可见,该字虽然上部较为模糊,但下部字形与同在一行的“壹”字相同,因此可知,该字当为“壹”。

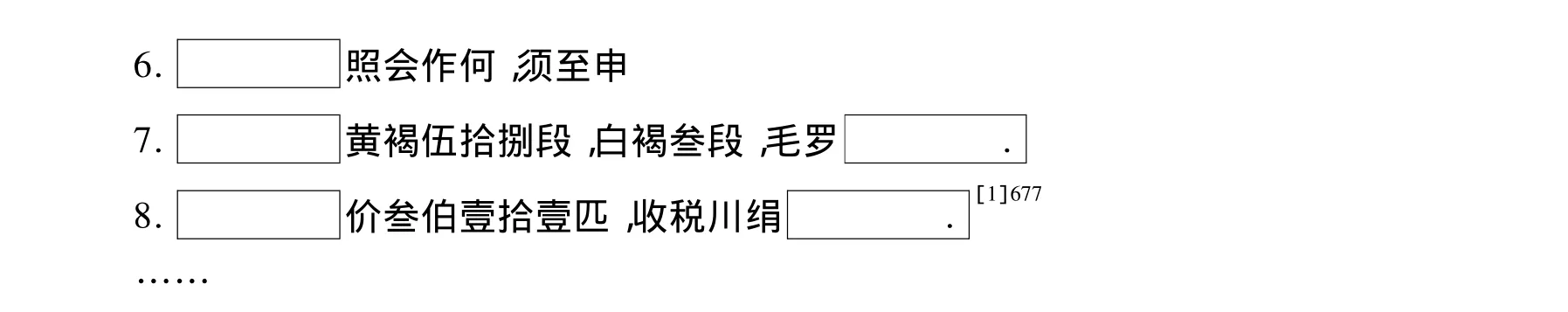

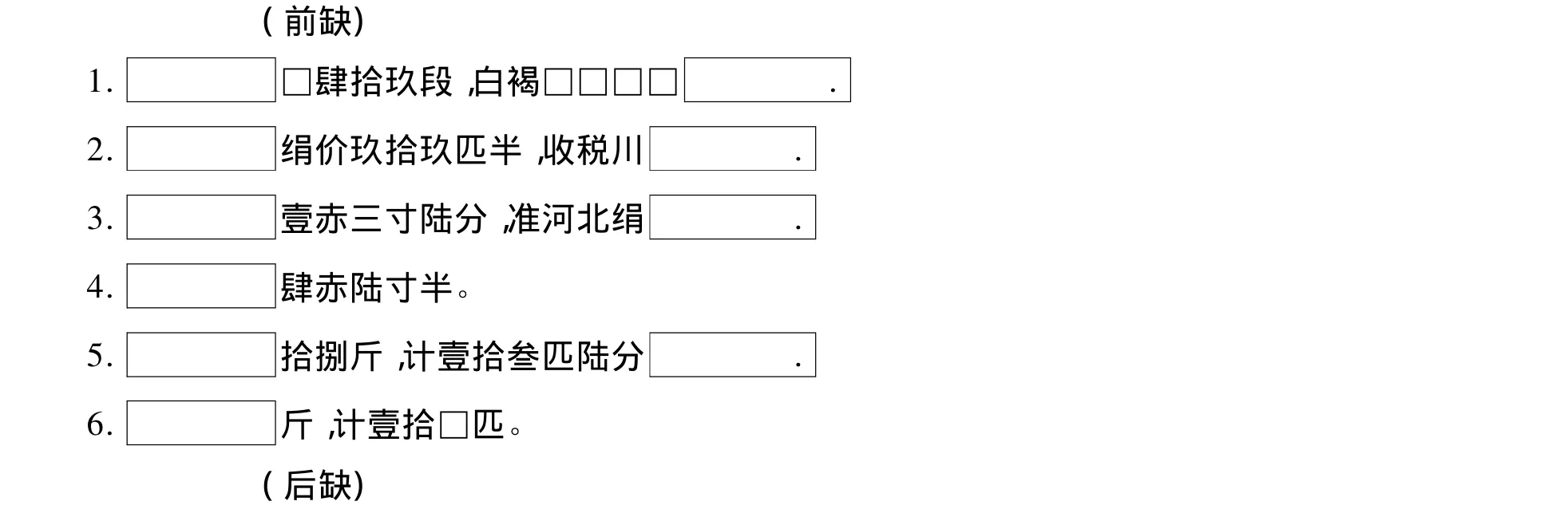

(二)俄藏编号ИHB.No.308号文书

残片1

残片2

残片一,第1行“白褐”后有四字未释,通过图版中的残存笔画,可识读者有三,即为“白褐壹段壹”。

第3行“壹赤三寸陆分”,通过图版可见,“三”字应为“叁”,无论是在黑水城文献还是在敦煌吐鲁番文献中,凡涉及账目的文书,其中的数字多为大写数字,该种数字的书写格式,应是起防止他人篡改的目的,这也说明,西夏王朝在计账中的数字书写方式,可能是借鉴自中原王朝。

残片二,第1行的“三”字,亦为“叁”。

第7行图版中“捌”字下方有一字可辨识,当为“分”。

(三)俄藏编号ИHB.No.313文书

第1行中的“绢”字,图版中已被涂抹,从忠实于文书书写者意图的角度,该字不当录。

(四)俄藏编号ИHB.No.315(1)号文书

第20、21行纸张有残缺痕迹,因此可知,此两行文字应为上缺。同时,通过图版可见,第20行的“河北”二字,应为“北川”,故此两行文字应作:

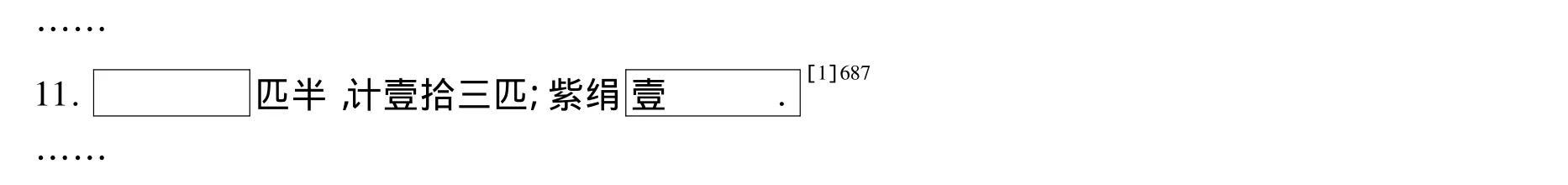

(五)俄藏编号ИHB.No.347号文书

第11行中的“紫绢”,从图版看“绢”字应为“绮”,故此处当为“紫绮”。

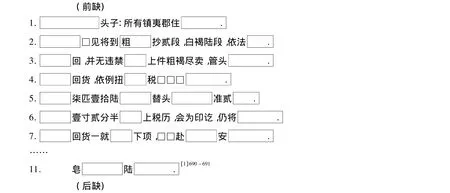

(六)俄藏编号ИHB.No.351号文书

第1行左侧上方,图版中有“户籍”二字,以上录文漏录。

第2行“抄贰段”中,“抄”字后有一“拾”字漏录,该行左侧上方,图版中还有“发遣赴”三字,上文录文亦漏录。故原录文中的两行文字应作:

如此可知,此件文书应为13行,而非上文所释录的11行。

原第4行“税□□□”,从图版看,该处应为“□□价壹伯伍拾”。

原第7行“回”字前还有一“叁”字未释读。

(七)俄藏编号ИHB.No.352B号文书

……

第6行中的两个“确”字,从图版,均当为“榷”。“西凉府”前有一“官”字漏录,“签判”二字被“签押”覆盖,通过图版可见,“签判”后还有一字被覆盖。此外,在“签押”之后,还横向书写“宗闵”二字,“签判”及“签押”之后的文字以上录文均漏录,故该行应作:场使兼拘榷官西凉府签判□(签押)宗闵”。“宗闵”应为“西凉府签判”之名,“宗闵”之前漏录的一字应为“宗闵”之姓。

(八)俄藏ИHB.No.353号文书

……

……

第4行“替”字前未能释读的文字,据图版可知应为“绝”,该行断句应为:“ 毛罗尽出卖了绝,替”。

(九)俄藏编号ИHB.No.354号文书

……

第9行的前三字,录文未释读,从图版可见,该行文字之上有墨渍污染痕迹,前两字可辨识,当为“黄褐”。

二、关于“银牌安排官”

在“南边榷场使文书”中,有多件文书提及“银牌安排官”、“银牌安排官所”、“安排官”等,孙继民先生认为“银牌安排官所”简称“安排官所”或“安排官”,“南边榷场使是下级,银牌安排官所应是上级,是西夏南边榷场使的上级主管部门”,“南边榷场使文书是南边榷场使向银牌安排官报告情况、请求指示的上行文”。[1]990此外,孙先生又通过对另外一件“榷场使文书”之外的黑水城西夏汉文文书的研究,得出“安排官文书既表明三司为安排官的下属,也当然说明了安排官所本身就是财计机构”的结论。[1]1024孙先生关于榷场使文书以及银牌安排官的定性非常准确,但关于其中的“银牌”作何解释,并未提及,虽然“银牌安排官”为财计官员或机构,但其属于中枢机构还是地方机构,并未作出判断,而其他学者亦未对此加以说明,因此有必要进行考证。

据相关材料来看,“银牌安排官”中的“银牌”极有可能与西夏施行的符牌制度有关。从唐代开始,在驿传中已开始使用“银牌”,如宋王栐《燕翼诒谋录》卷四云:“唐制,乘驿者给银牌。五代庶事草创,但枢密院给牒。太平兴国三年,李飞雄伪作牒,乘驿谋反,禽捕伏诛。六月戊午,诏复旧制,应乘驿者并给银牌。中兴以后,此制不复讲矣。”后来辽、金、元等王朝均施行包括“银牌”在内的“符牌”或“牌符”之制。西夏王朝在元昊立国之初,即规定在军事领域施行符牌制度,如《西夏书事》卷十二广运二年九月“定兵制”条载:“其兵凡三千,分十部,战则先出突阵,阵乱则冲击之。步兵挟骑以进,发兵则以银牌召部长面受约束。”此条表明,西夏发兵时,“银牌”具有“召部长”及“约束”的作用,足见“银牌”的权威性和重要性。同书卷二十五载:大安七年三月“梁氏既杀李清,幽秉常于兴州之木寨,距故宫五里许。令乙埋与罔萌讹等聚集人马,斩断河梁,不通音耗。于是,秉常旧时亲党及近上用事诸酋各拥兵自固。乙埋数出银牌招谕,不从,国内大乱”。此条材料亦说明,在军事领域,西夏王朝施行以“银牌”发兵的制度。另外,西夏文《文海》载有“信牌”一词的解释:“此者,官语执者,诸人所信名显用;迅速紧急之燃马上用,故名信牌。”[2]416此语似说明“信牌”是说官话之人及行军中使用的信物,这表明西夏除在军事领域使用符牌外,又将符牌制度推广到了行政领域。

据梁松涛先生考证,在西夏实行的符牌主要有“银质牌符”、“铜质牌符”、“木质牌符”、“纸质牌符”等多种[3]67,其中“银牌”的级别最高。梁松涛先生指出“西夏的银牌在西夏及邻国中有很高的地位”,“执银牌者人们俱称为‘银牌天使’”[4]92。其举出多例有关西夏“银牌天使”的材料,如《西夏纪》卷二十载:(天祐民安七年)“带银牌天使”“妹纳僧哥……奔宋”,《续资治通鉴长编》卷四百九十一载:(天祐民安七年)“丙辰,熙河兰岷路经略司奏:西界归附带牌天使穆纳僧格,法当补内殿崇班。诏穆纳僧格为系降敕膀后率先归顺首领,特与礼宾副使,充兰州部落子巡检,仍赐金带银器。”《西夏纪》卷二十一载:(天祐民安八年)梁太后犯兰州大定城,被王舜臣追至右厢监军司,“夏兵返战不克,带牌天使数名皆死”等等。以上材料中的“带牌天使”,梁先生认为也是指“银牌天使”。

从以上可见,在西夏王朝中能执“银牌”者,地位非同一般,这主要因为,牌符“一般由皇帝亲授”[3]67,而“银牌”又是西夏王朝施行的牌符制度中,级别最高的一种,作为皇权与特权的象征,“银牌”持有者具有崇高的地位也就不难理解。基于以上认识,我们可以对“银牌安排官”中的“银牌”二字得出一点认识。我们所讨论的“南边榷场使文书”是一组西夏公文,这已成为学界共识,因此,该组文书的呈报对象“银牌安排官”这一职官或机构中的“银牌”二字,定非率意所为,结合上文所讨论的西夏符牌制度,我们有理由作出如下判断:“银牌安排官”即应是持有“银牌”的“安排官”或“安排官所”,“安排官”或“安排官所”是这一职官或机构的真正名称,而非简称。同时,鉴于西夏王朝中“银牌”持有者地位之崇高,因此推测,“银牌安排官”并非一地方官职或机构,其很有可能受到了皇帝或中枢等机构的直接领导和委派。关于“银牌安排官”所属机构属性的推测,亦可以通过“南边榷场使文书”的其他内容及黑水城其他文书加以印证。

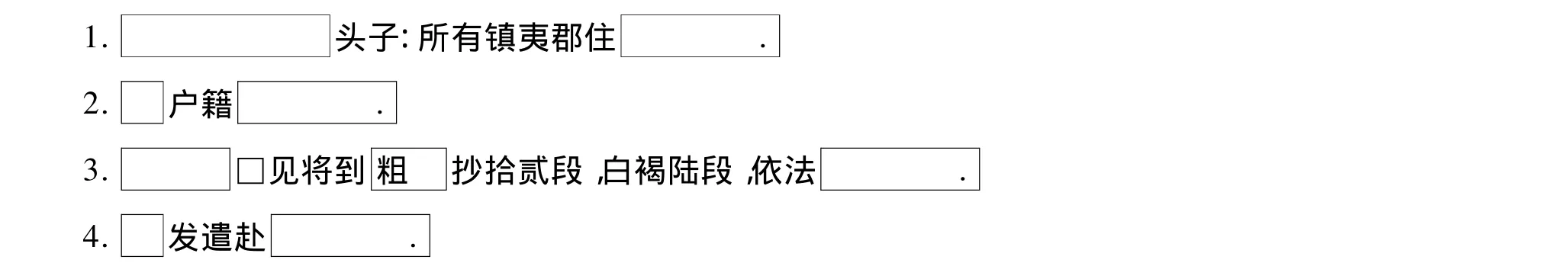

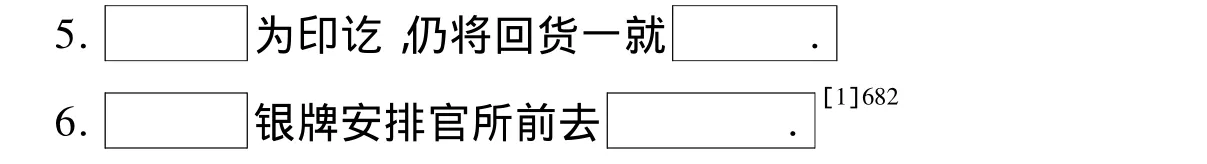

“南边榷场使文书”中将有关“上税历”、“印讫”、“回货”等“发遣赴”的对象,佐藤贵保、杜建录、孙继民等诸位先生都曾通过复原文书书式作出过判断,如佐藤先生认为此处应作:“……(开坐下项or下项开坐),(一就)发遣赴{上级官厅}前去。”杜先生认为作:“……下项开坐,一就发遣,赴上司前去。”孙先生认为作:“……(开坐下项or下项开坐),(一就)发遣赴银牌安排官所前去。”佐藤先生认为“发遣赴”的对象为“上级官厅”,无疑最为保险,但因过于宽泛,以致读者不明所指。杜先生认为应为“上司”,孙先生认为应为“银牌安排官所”。以致杜先生与孙先生提出两种意见的原因,可能是基于在“南边榷场使文书”中,确实存在“发遣赴”“上司”或“银牌安排官所”等两种不同的机构名称,如俄藏编号ИHB.No.352A号文书第5、6行载:

俄藏编号ИHB.No.354号文书第5、6行载:

通过以上录文得见,将“发遣赴”的对象确定为“上司”或“银牌安排官所”都没有问题。既然“上司”与“银牌安排官所”是在同一组文书同一项内容中出现,这说明,它们可能是指代同一个部门。由于“上司”略显宽泛,孙先生将其用“银牌安排官所”代替,应是将“发遣赴”对象的进一步具体化。但“上司”是否是专指“银牌安排官所”,还是“上级官厅”的简称?以上诸先生并未给出明确的解释。笔者认为对“上司”一词的理解,关乎“银牌安排官”的级别及所属,应当予以重视。据《天盛改旧新定律令》汉文译本卷十《司序行文门》记载,西夏的中外诸机构,被划分成五等,即分为上、次、中、下、末五等司,其中“上等司”为“中书、枢密”[5]362-363。可见,在西夏官制中,“上等司”即是“中书”与“枢密”的专称。由于“南边榷场使文书”的公文属性,因此,文书中的“上司”定为某机构的专用语,从这一角度讲,不能将“上司”简单地理解为“上级官厅”,其可能是“上等司”简称,即用“上司”来代指某中枢机构,而在此组文书中,“上司”则是指代“银牌安排官所”。如此我们可以看出,“银牌安排官”可能为某中枢机构的派出官员或派出机构。

另外,黑水城文献中还载有一件西夏汉文安排官文书,即俄藏编号ИHB.No.2208号文书,现将该文书录文转录如下:

对该件文书,孙继民先生已有研究,其认为该件文书表明:“西夏的安排官下达札子给三司,也应表明安排官是三司的上级官员,三司则是安排官的下属机构。”[1]1024但由于西夏存在属于“中枢机构”及属于“地方性机构”的两种“三司”,孙先生并未判断此件文书中“三司”的属性,故而,未指出“安排官”是否属于中枢机构或地方机构。西夏行政机构中虽存在中枢性与地方性两种类型的“三司”,但通过西夏法典《天盛改旧新定律令》可以看出,只有中枢机构的“三司”才可直呼其名,而其他地方性“三司”机构,往往需用限定语加以区别,如南院行宫三司[5]363、“所属地方内三司”[5]613等等。由于本件文书属于札子性质的西夏公文[1]1020,文书中直呼“三司”,未加限定,故而可以推定,该件文书中的“三司”应为中枢性机构,而作为三司上级部门的“安排官”无疑属于某中枢机构。③

三、关于后大庆三年文书及其所载的“新法”

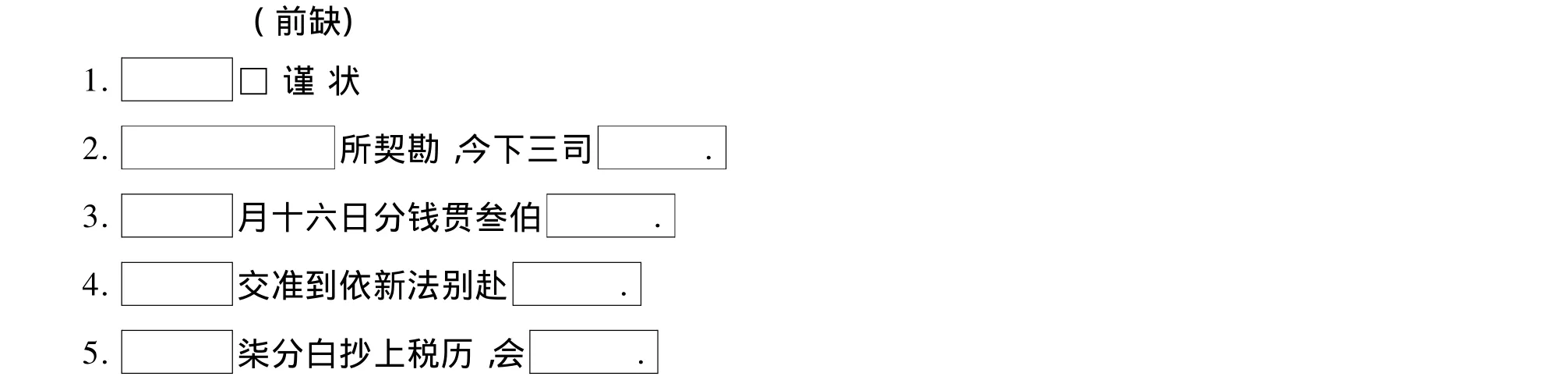

“南边榷场使文书”中的俄藏编号ИHB.No.348号文书,较之其他同组文书有别,为研究方便现将该文书录文转录如下:

此件文书,诸位学者虽多有释录,但并未予以解读。通过文书录文可见,文书现存文字7行,前缺后完,除后两行外,其他各行均上下残缺,在5、6行之间,原有一字被涂抹。经诸位学者释读,文书尾行所书写的时间当为西夏后大庆三年(1142)④。通过第1行的“谨状”及第6行的“右仰三司处”等语可见,此件文书为某司呈送三司的呈状。其具体内容,应是某司向三司呈文,说明相关钱钞依新法处理情况及申报“白抄”、“上税历”等供其审查。“南边榷场使文书”中其他文书的呈报对象为“银牌安排官”,从此点看,该件文书与其他榷场使文书有别,且该件文书的行文格式与其他榷场使文书不同,因此可知,此文并不适用于“南边榷场使文书”的通行书式。

此外,“南边榷场使文书”文书中的“依法搜检”之“法”与此件文书中的“新法”的关系,杨富学先生等提出“榷场文书中经常出现‘依法搜检’之语。这里的‘法’当即ИНВ.No.348号文书中所谓的颁行于1142年前的‘新法’”[7]87。笔者认为此观点似有可商,原因如下:ИHB.No.348文书的第4行所载的是某司“依新法”处置钱钞的情况,其他榷场使文书的内容之一,虽然也是依法处理某事,即“报告‘银牌安排官头子’对有关‘住户’所带出口物品‘依法搜检’,看有无‘违禁’”[1]990,但前者依法处置的做法是“别赴”某机构,后者则是“搜检”某物,尤其前者明确说明是依“新法”处理,而后者未加说明,所以,此件后大庆三年(1142)文书中的“新法”不能与其他榷场使文书中所依之“法”混为一谈。再者,此件后大庆三年(1142)文书的书写笔迹与其他榷场使文书有别,这一点前人多未加注意。所以,虽然此件文书与其他南边榷场使文书来源相同,均拆自于佛经套子,但从如上区别来看,一方面,将所有南边榷场使文书的时代均定性为后大庆三年(1142)⑤,似有不当,另一方面,将后大庆三年(1142)“新法”与南边榷场使文书所依搜检之“法”混同,亦有不妥。后大庆三年(1142)文书中提到的“新法”,从目前的西夏史料中难觅踪迹,从此点看,该件文书对于西夏司法制度研究具有重要的文献学价值。“新法”的性质,杨富学等认为“这里所谓的《新法》,有时又被译作《法则》,也编成于仁宗时期,目的在于对《天盛改旧新定律令》进行补充”[7]87。至于何时“新法”被译作了“法则”,杨先生等并未举证。ИНВ.No.348文书的时间为后大庆三年,即公元1142年,《天盛改旧新定律令》为修纂于天盛年间的法令,天盛元年即公元1149年,用早于《天盛改旧新定律令》的“新法”去修补它,似乎无法讲通。故笔者认为据目前资料将“新法”确定为《法则》,还缺乏足够的证据支撑。

西夏王朝修订律令由来已久。李蔚先生认为“至少在元昊时西夏已有成文的法律”[6]192,史金波等先生又指出“元昊之后的各朝皇帝不断修律,现有资料证明,西夏至少在崇宗贞观年间(1101~1113年)就已有了称作‘律令’的王朝法典:西夏军事法《贞观玉镜统》卷三规定对隐藏缴获财物者按‘律令’中受贿从犯审断”,其并认为“这里所说的‘律令’或许是《天盛律令》的前身”。[5]2在仁宗天盛年间修订颁行《天盛改旧新定律令》之后的“西夏王朝还在十二、十三世纪之交编成了《法则》和《亥年新法》”[5]2。从以上得见,西夏王朝从立国之始至王朝后期,其修法活动都未曾间断,但除了以上已知的西夏法典之外,目前对于西夏王朝是否还施行过其他法令,则不得而知。通过后大庆三年(1142)文书可知,在仁宗大庆三年(1142)之际,西夏王朝似乎还颁行过“新法”,通过文书中“依新法别赴”一语可见,此“新法”在当时的相关经济活动中已得以实施。西夏王朝颁行的法典往往以年号命名,因此可将文书中使用的“新法”称之为《大庆新法》。《大庆新法》的出现,一方面,弥补了西夏从贞观至天盛之间,近五十年没有修订律令活动的阙环,同时,据该“新法”可以推见,在天盛年间颁行的《天盛改旧新定律令》的前身可能不是更早的《贞观玉镜统》,而似乎应为与之更近的《大庆新法》。另一方面说明,仁宗一朝是西夏王朝修订律令的一个高潮期。仁宗一朝除了颁行过以上两部法律之外,还颁行过专门的乐律,如《西夏书事》卷三十六记载:人庆五年“五月,新律成。西夏音乐,经元昊更张,久非唐末遗音。仁孝使乐宫李元儒采中国乐书,参本国制度,历三年始成,赐名‘新律’,进元儒等官”。关于西夏修订法律的时限,史金波等先生曾提出“西夏王朝的修律活动每隔半个世纪就进行一次”的观点[5]2,通过仁宗一朝有多部法律出台的事实推测,西夏王朝的修律活动似乎并非是完全遵循“每隔半个世纪就进行一次”的规律。修律活动的频繁与否,可能更与某一时期有直接联系,如仁宗一朝较之其他时期,则应是西夏律令修订非常活跃的时间段。

总之,黑水城西夏汉文榷场使文书中“银牌安排官”的“银牌”二字,应与西夏王朝施行的符牌制度有关,而“银牌安排官”可能为中枢机构的派出官员或机构;后大庆三年(1142)文书,其书式等与其他榷场使文书不同,不宜将所有榷场使文书的时代统一定性为“大庆三年”文书。后大庆三年(1142)文书中记载的“新法”,似是仁宗朝前期施行的法令,《天盛改旧新定律令》的前身可能为此法,而非《贞观玉镜统》。

注释:

①经孙继民、许会玲先生勾稽知,《俄藏黑水城文献》收录西夏汉文“南边榷场使文书”15件,《英藏黑水城文献》收录西夏汉文“南边榷场使文书”2件,详情参见《西夏汉文“南边榷场使文书”再研究》,载《历史研究》2011年第4期。

②佐藤贵保:《口シア藏力ラホト出土西夏文〈大方广佛华严经〉经帙文书の研究——西夏榷场使关连汉文文书群を中心に》,《东トルキスタン出土“胡语文书”の综合调查》,2006年,第61~76页;史金波:《西夏社会》,上海人民出版社2007年,第154页;杨富学、陈爱峰:《黑水城出土夏金榷场贸易文书研究》,载《中国史研究》2009年第2期;赵天英、杨富学:《从朝贡和榷场贸易看西夏物产》,载《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2009年第4期第42~53页;杜建录:《黑城出土西夏榷场文书考释》,载《中国经济史研究》2010年第1期;杜建录、史金波:《西夏社会文书研究》载《西夏榷场文书考释》,上海古籍出版社2010年,第22~31页;孙继民、许会玲:《西夏汉文“南边榷场使文书”再研究》,《历史研究》2011年第4期第33~54页;孙继民、许会玲:《西夏榷场文书所见西夏尺度关系研究》,载《西夏研究》2011年第2期第85~91页;李华瑞:《西夏社会文书补释》,《西夏学》2011年第八辑第226~233页;孙继民、宋坤、陈瑞青:《俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究》,北京师范大学出版社,2012年,第674~698页、973~1016页。

③此外,甘肃武威西郊林场西夏一号墓所出残木塔顶部题记中有“故亡考任西路经略司兼安排官”等语(《中国藏西夏文献》,第18册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007年,第264页),此处的“安排官”属兼职,至于其性质为中枢机构还是地方机构,由于缺少更为具体的材料,难以确断,但亦不能排除其为中枢机构的可能。

④佐藤氏首先指出,后其他学者均同意此判断,因西夏存在前后两个“大庆”年号,《俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究》在整理此件文书时,误将该件文书的后大庆年号作前大庆处理。

⑤杨富学、陈爱峰:《黑水城出土夏金榷场贸易文书研究》及杜建录:《黑城出土西夏榷场文书考释》等文持此观点。

[1]孙继民,宋坤,陈瑞青.俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]史金波,白滨,黄振华.文海研究[M].北京:中国社会科学出版社,1983.

[3]梁松涛.河北大学博物馆藏西夏文铜牌考释[J].文物春秋,2011(6).

[4]梁松涛.西夏文《敕牌赞歌》考释[J].宁夏社会科学,2008(3).

[5]天盛改旧新定律令[M].史金波,聂鸿音,白滨,译.北京:法律出版社,2000.

[6]李蔚.简明西夏史[M].北京:人民出版社,1997.

[7]杨富学,陈爱峰.黑水城出土夏金榷场贸易文书研究[J].中国史研究,2009(2).