让学生在自主合作中学习数学

——小学数学高效课堂“五·七”教学模式探讨

■武汉市江岸区汉铁小学数学组

让学生在自主合作中学习数学

——小学数学高效课堂“五·七”教学模式探讨

■武汉市江岸区汉铁小学数学组

一、模式产生背景

随着课程改革的不断推进,我们看到了新课程背景下的数学课堂不断呈现出的新的生机与活力。现行的教材为孩子们提供了乐于思考、乐于学习的精致素材,为学校和教师留有开发、选择和拓展的空间,充分地体现了“以教材促进教师教学方式和学生学习方式转变”的教材思想。但我们也发现,由于教师个体对教材的解读能力和对教材编排意图理解的程度不同,追求理想高效课堂的假设与常态课堂的真实状态存有差距。因此,武汉市江岸区汉铁小学的数学老师通过学习,开展了小学数学高效课堂“五·七”教学模式的探讨与尝试。通过对有效的课堂实境进行研究,力图弄清小学数学“学什么”,进而探究小学数学“如何教”,以“帮助学生在自主探索和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,获得广泛的数学活动经验”。

二、模式内涵特征

数学“五·七”教学基本模式是以培养学生的数学创新意识、创新精神、创新能力和解决实际问题的能力为宗旨,以数学实验为主要教学方法,以学生自我评价为主要评价方式,以学生为主体、以教师为主导、以学生自主探究为主线,基于以自主学习为核心的自主探究式小学数学课堂教学模式。该模式教学步骤分为五步:创设情境激兴趣、自主探究定目标、合作交流常辩论、相互检测多反馈、总结归纳渗思想。其主要特点如下:

1.研究性。它不再要求学生简单地理解与接受知识,应给予学生学习方向,让学生积极地参与探究知识,鼓励学生以自己独特的方式去寻找答案,让学生在解决问题的同时,提高认知能力和创新能力。

2.开放性与实践性。让学生从不同的角度思考问题,能大胆尝试新的方法,在实践中寻找解决方案,深化体验,让学生通过多种不同的途径来获取知识。实施多元化评价,注重评价的发散性、求异性。实践性则是学生在学习数学时积极探寻数学规律,促进探究习惯的养成,努力培养学生探究知识的能力。

3.学习的主体性。学习的主体是学生,教师起着引导、激励作用。学生通过自主学习,并与同伴在数学实践活动中互相交流,相互学习,共同创造价值,集体感受成果,促进学生的自我反思与探究,让学生成为知识的主动探究者。

三、基本流程

“五·七”教学基本模式操作策略简要如下。

1.创设情境激兴趣

一是创设故事情境。根据学生的年龄特征,让学生从故事中发现问题,带着问题去学习、去思考,从而激发学生的学习兴趣。例如,解萍老师在教学“分数的基本性质”时,课一开头,她设计了这样一个故事:“花果山中三个小猴子吵着要猴爸爸买甘蔗给他们吃:最小的猴子嚷着要根数多,老大自认为很懂事说:‘我只要一根,但要最长的。’精明的老二说:‘我不要最长的,也不要根数最少的,但根数要比大哥多,比弟弟的长一些。’猴爸爸思考了一下,买来三根同样长的甘蔗,将第一根分了一半给老大,将第二根平均分成6段,取了3段给老三,将剩下的一根平均分成4段,给老二2段。三个猴子高兴极了,都认为爸爸对他最好。同学们,猴爸爸分得公平吗?……公平不公平,学了新课自分明。”这样,学生就能兴趣盎然地步入到新课的学习。

二是创设生活情境。把数学问题置于学生的生活情境之中,让学生知道自己所学习的知识,所要解决的问题就在身边,通过对生活情境的体验,从事理中明确算理。例如,熊昌慧老师在教学“接近整百、整千数的简便计算”一课中,她创设了生活中的购物情境:在教室的一角模拟开设超市,货架上陈列着文体类商品,其中篮球标价96元/只,排球42元/只……一位同学跑上去,营业员连忙说:“欢迎光临,我能为你做点什么?”同学说:“我想买一只篮球。”营业员:“96元。”学生拿出100元,营业员找给学生4元,学生说:“谢谢。”营业员:“欢迎再次光临。”通过“买篮球”这一生活情境,让学生感悟:①96元靠近100元;②多付钱就要找零。(蕴含多减要加的道理)这样为学习新知扫除障碍,让学生从生活事理中明白为什么“多减要加”,同时让学生通过这一情境,学习社会交往,体验生活数学。

三是创设纯数学情境。关注学生的数学思考,设法给学生经历“做数学”的机会,让他们在开放性、探究性问题中表现自我、发展自我,并且初步形成“我能够而且应当学会数学思考”。有时还可以引导学生动手操作,让学生多种感官参与学习,充分感知,逐步在头脑中建立起表象,进而将感性认识上升到理性认识。例如,李冰老师在执教《长方体体积的计算》一课时,她让学生用棱长1厘米的小正方体木块拼成一个长方体,并把操作后获取的数据填入相应的表格中,再观察每排的个数、摆的排数、层数与小正方体个数之间的关系,得出每排的个数×排数×层数=小正方体木块的个数(长方体体积),逐步推出长方体的体积计算公式。在操作中,她让学生动手、动口、动眼、动脑,引导他们观察——抽象——概括——表述,架起感性认识上升为理性认识的桥梁。

2.自主探究有目标

探究,就是探讨和研究。探讨就是探求学问,探求真理和探本求源;研究就是研讨问题,追根求源和多方寻答案,解决疑问。

由于受知识与能力的限制,学生在自主探究时会遇到很多困难。在学生自主探究之前,教师要给学生设定探究的目标、方法、过程、步骤等。这样,学生才不会出现漫无目的、浅尝辄止、杂乱无章的低效探究。

我们在教学中,特别注重让学生观察信息窗,寻找有用的数学信息,提出数学问题。信息窗中的数学信息往往比较繁多,学生的观察能力又是有限的。往往不能找出有用、有关联的数学信息。针对这种情况,我们研讨如何引导学生有序地观察情景图,找出有用、有关联的数学信息,引导学生提出有价值的数学问题。学生一旦找准信息,明确目标,就会主动地独立思考、自主探究。

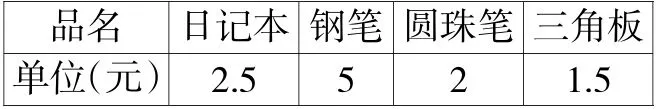

例如,在教学小数加减计算时,应芳老师选取生活中学生常见的购买学习用品这一生活素材设计表格式应用题:

问:把12元全买完,怎样买更划算?

3.合作交流常辩论

合作交流是学生学习数学的重要方式。在解决问题的过程中,教师要让学生产生合作交流的需要。当部分学生解决问题的思路不很清晰或者当学生提出了不同的解题方法,特别是有创意的方法时,可以及时组织学生展开辩论。让学生在民主、平等、和谐的氛围中各抒己见,从不同角度、用不同方法去思考问题,解决问题。这样既培养了学生的思维能力,又锻炼了学生的语言表达能力。

甘万盛老师在教学分数乘法时出示了这样一道题:“有两根同样长的钢管,第一根用去3/10米,第二根用去3/10,哪一根用去的多一些?”问题给出后,学生讨论比较热烈,有的说第二根用去的长,(假设钢管10米,10× 3/10=3米)有的立即反驳:当钢管长一米时,1×3/10=3/10米,两根用去的一样长……通过争论、举例验证得出,这道题答案有三种可能性,要分三种情况进行思考。这样就让学生体会到在一定范围内,数学问题的不确定性。

4.相互检测快反馈

新课程标准明确指出,学生的相互验证能力、相互批判习惯是重要的培养目标之一。新课程的生成性、建构性,也要求学生学会相互鞭策,相互激励。

我们提倡采用互动检测原则,让学生与学生、学生与教师相互出题、相互检测、相互讲解切磋,及时反馈教学效果。常用的课堂检测有:“编导型”“侦探型”“超市型”。

例如,在学习百分数应用题时,六年级学生周琪亮根据“男生人数是女生人数的125%”,让李翔同学进行联想。“一石激起千层浪”,学生的思维立即活跃起来,想到男生人数比女生多25%,女生人数是男生人数的80%,女生比男生少20%……想到从分数角度考虑得出,女生人数是全班的4/9,全班人数是男生的9/5……想到与“比”联系起来得出:男生与女生人数的比为5:4,男生与全班人数的比是5:9,男生比女生多的人数与全班人数的比为1:9……通过相互测试,给学生一个自主探索的空间,给学生一个自主创新、自我表现的机会,让学生多角度、多层次地去思考,从而培养学生求异思维的能力,又让学生感受到数学学习的乐趣。

5.总结归纳渗思想

数学课程不仅关注数学的结论,更关注数学结论的形成过程和数学思想方法。曹冲称象就是一个很好的实例。要使学生获得社会生活和进一步发展所必须的数学基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验。在归纳总结中要结合新知识适时、适当地让学生渗透一些思想方法,培养学生自觉地运用数学思想方法解决问题的意识。

曹丽娟老师在引导同学们归纳把不规则图形的面积计算转化成规则形的面积计算时,学生在归纳总结中发现除了长方形的面积计算公式之外,其他平面图形面积计算公式的推导,都是通过变换原来的平面图形,帮助我们把对新图形的认知转化成对旧图形的改造与提升,在新旧知识的联系中寻找到解决新知的方法。研究平行四边形面积的计算时,是把一个平行四边形剪拼,转化成长方形来计算面积;研究三角形、梯形面积的计算时,是把两个相同的三角形、两个相同的梯形分别拼成一个平行四边形来计算面积;研究圆面积的计算时,是把一个圆平均分成16,32,64份,剪开后拼成一个近似的平行四边形,并由此想象无限细分下去,拼成的图形就接近于长方形,可以通过拼成的长方形来计算面积。这样,就将原来的图形通过剪、拼等途径加以变形,化难为易。这其实就是转化思想在教学中的运用。

(执笔:文昌才)

责任编辑 王爱民