污染者付费原则的再审视及对我国环境税费政策的启示

杨 喆 石 磊 马 中

一、引言

国民经济与社会发展 “十二五”规划纲要中明确提出,建立健全污染者付费制度,提高排污费征收率。随后,环境保护 “十二五”规划也提出,推进环境税费改革,完善排污收费制度,全面落实污染者付费原则。2015年6月公布的 《中华人民共和国环境保护税法 (征求意见稿)》中,拟将水污染物和大气污染物环境税税率分别定为每污染当量1.4元和1.2元,均比原排污费征收标准①参见 《排污费征收标准管理办法》。提高一倍。而北京和天津等地更是率先将排污费征收标准提高5~15倍。

我国的环境税费政策是在直接吸收污染者付费原则 (Polluter⁃Pays Principle, 以下简称 PPP) 的基础上,结合现实国情建立起来的。[1]而目前,对PPP的讨论, 国内学者多从法理角度分析[2][3][4], 部分学者基于 PPP 对气候变化问题进行探讨[5][6], 少有从环境经济学和环境科学的角度深入研究PPP的内涵,也缺少对污染者付费原则的直接作用对象环境税费政策进行评析。因此,为了推进我国环境税费改革,就需要对PPP有一个全面清晰的再审视。

二、PPP的起源和发展

PPP由经济合作与发展组织 (OECD)第一次正式提出,很快成为各国国际贸易的一项规则而被国际社会广泛接受,逐步成为各国制定环境法的一项基本原则。[7]

(一)起源

1972年5月26日,在 《环境政策的国际经济方面的指导性原则建议》 (Recommendation on Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies)中,OECD委员会首次在国际场合对PPP进行定义,“PPP的目的是分配污染防治措施的成本,来鼓励稀缺环境资源的合理利用并避免国际贸易和投资的扭曲。污染者应当承担由政府当局决定的污染防治的费用,来确保环境处在一个可接受的状态。换句话说,这些措施的费用应当反映在生产或消费环节会产生污染的产品和服务的成本中。这样的措施不应当有相应补贴而导致国际贸易和投资的严重扭曲”②OECD Council, “Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies,” Annex I.。但同时,该建议中也指出,“PPP应当作为成员国的目标,但是,如果不会对国际贸易和投资产生非常大的扭曲,可以有一些例外或特殊安排,尤其在过渡时期”。可以看出,PPP在其确立之初,主要是从贸易公平的角度出发,其主要目的是防止国际贸易扭曲。

(二)发展

在提出PPP的定义后,OECD发布了一个关于PPP的注释 (Note on the Implementation of the Polluter Pays Principle),在操作层面为PPP提供一些指导,其指出 “PPP并不包含将污染降到某一最佳水平,尽管并不排斥这种可能性”③OECD Council, “Note on the Implementation of the Polluter Pays Principle” .。这意味着,PPP的目的并非将污染水平降为零,而只是使污染水平置于市场所能接受的状态,这体现了PPP的效率性。[8]

1974年,OECD发布了 PPP的执行建议书(Recommendation on the Implementation of the Polluter Pays Principle)。这一建议书敦促OECD成员国 “为了共同遵守PPP而更紧密地合作”,并且 “不通过补贴、税收优惠或其他措施帮助污染者承担污染控制成本”④OECD, “Recommendation on the Implementation of the Polluter-Pays Principle,” section III-1.,进一步确立了PPP的非补贴性。

欧共体国家对PPP的承诺可追溯到1973年欧共体首次环境行动计划中。1975年,欧共体通过采纳一个要求国家执行PPP的有关成本分配和公共行动的建议 (Recommendation Regarding Cost Allocation and Public Action),保持其对PPP的立场。根据该建议书,由公法或私法约束的对污染负责的自然人或法人,需要支付消除或减少污染的费用,以达到政府当局规定的标准。[9]

1992年,作为里约宣言的一部分,第十六原则特别强调PPP,“国家当局应当尽力促进环境成本的内部化,并使用经济手段,考虑到公共利益以及不造成国际贸易和投资的扭曲,污染者原则上应当承担污染成本”⑤United Nations Conference on Environment and Development, “Rio Declaration on Environment and Development”, Principle 16.。对PPP的再次声明扩大了其影响力,重申了发达国家依据PPP来制定相关环境政策的意愿。《环境与发展国际公约草案》 (IUNC,1995)声明,“当事人应当履行这样的原则,即防止、控制和减少对环境造成的潜在或实际的损害的成本应由污染者承担”。

通过几十年来的发展,PPP由贸易原则逐渐转变为环境政策制定的一项基本原则。

三、PPP的内涵界定

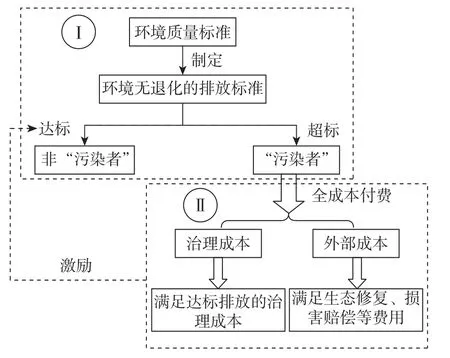

PPP虽然被国际广泛接受,但其明显的简略性对它的解释和实践还是产生了一系列的困难。[10]为了增强PPP的可操作性,就需要回答有关PPP的两个基本问题:(1)怎样界定污染和污染者;(2)污染者应付多少费用。这两个问题的明晰将是PPP是否可以做到公平和效率的关键所在。图1展示了污染者付费的标准流程,分为两个部分,分别对应着以上两个问题,其中,区域Ⅰ界定了 “污染者”和非 “污染者”,区域Ⅱ明确了污染者的付费标准。

图1 污染者付费原则

(一)污染与污染者

对污染与污染者的合理界定是正确认识PPP的基础,有利于推动PPP的实践,使其更具有可操作性。

1.污染。

一般认为,环境污染是指由于人为的因素,环境的化学组成或物理状态发生了变化,与原来的情况相比,环境质量恶化,扰乱和破坏了生态系统和人们正常的生产和生活条件的现象。[11]污染的存在是客观的,但它的界定具有主观性,因此污染是一个相对概念。[12]按照1972年OECD对PPP的定义,污染者应当承担污染防治的费用,来确保环境处在 “可接受的状态”。这一 “可接受的状态”可以成为管理意义上判断污染的标尺。

现实中,“可接受的状态”能够通过环境质量标准来反映。环境质量标准是国家为保护生态环境和人体健康,对环境中污染物容许含量所作的规定。对于水体而言,我国于2002年颁布了 《地表水环境质量标准》,根据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低划分为Ⅰ~Ⅴ类,不同功能类别分别执行相应类别的标准限值。例如,Ⅱ类水适用于集中式生活饮用水,其相应的指标限值较低,而Ⅳ类水主要用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水,其相应的指标限值较高。在我国,地方政府会根据本辖区的具体情况制定水功能区划,且各功能区均制定目标水质,即可理解为水环境 “可接受的状态”。若污染物排放量超过了环境容量,即超出 “可接受的状态”,就会导致环境退化①环境退化是人类对环境的不合理开发利用,引起环境系统的结构发生变化,从而导致自我调节能力下降、功能减退的现象。,造成污染。因此,排放标准的制定至关重要。污染物排放标准是国家对人为污染源排入环境的污染物的浓度或总量所作的限量规定。若想使环境达到 “可接受的状态”,就要求污染物排放标准依据于环境质量标准制定,且不会造成环境退化。随着科技水平、社会需求的变化,环境质量标准和污染物排放标准会相应变化,管理意义上的 “污染”也会随之变化。

2.污染者。

作为一种抽象的解释,1975年欧共体委员会建议将污染者定义为 “直接或间接造成环境损害,或者创造条件导致这种环境损害的单位和个人”。由此看出,对污染者的界定主要依据其行为是否造成环境污染或损害,即是否会使环境退化。具体来说,某一主体的排放行为如果没有造成环境退化,即排放水平达到了环境无退化的污染物排放标准,它就不是管理意义上的 “污染者”,反之亦然。例如,某企业向目标水质为Ⅲ类水的功能区排放废水,若该企业通过自身治理,达到Ⅲ类水或优于Ⅲ类水的排放标准,没有造成环境退化,那么该企业就不是 “污染者”;反之,若该企业废水排放低于Ⅳ类水标准,造成环境退化,那么它就是 “污染者”。

(二)付费

PPP的核心思想是应当由污染者承担污染行为在产生效应的整个时间内所造成的全部损失,即污染者应承担预防污染、治理污染以及赔偿环境损失的全部费用,而不是部分费用。一般而言,污染的全部成本包括治理成本和外部成本,是制定收费 (税)标准的基础。

以废水排放为例,污染治理成本包括污水处理厂、排水管网等一系列污水处理设施的建设和运行成本。而全部治理成本指达到环境无退化的排放标准时所发生的治理成本。具体来讲,根据排入水体的环境质量标准 (环境功能要求),确定基准排放标准,在此排放标准下,排入水体环境质量不会退化,再根据确定的排放标准,明确需要的治理成本。由于不同功能区的水质目标不同,排放标准应 “因地制宜”,由此产生的治理成本会存在地区性差异。

污染的外部成本主要体现为环境损害成本,即污染物对人类社会和自然生态系统产生的健康损害、生物多样性减少、生态功能丧失等的代价。而这些代价往往是具有潜在性和不可逆性。例如,受污染河流附近的居民可能在短时间内的健康状况不会受到太大影响,但长时间饮用或接触不干净的水可能会引发癌症等恶性疾病。再如,某一珍稀物种由于其赖以生存的河流受到污染而灭绝,那么这种损失将是不可逆的。因此,污染的外部成本虽然难以货币化,但普遍认为其代价高昂,一旦发生,很难修复如初。

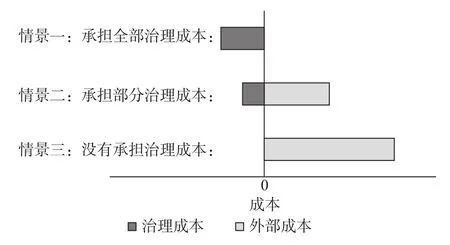

污染者承担的治理成本和外部成本之间一般存在着此消彼长的关系,如图2所示。污染者大致有三种行为选择:承担全部治理成本,承担部分治理成本,以及不承担任何治理成本,其对应的外部成本有较大差异。当污染者的排放水平达到环境无退化标准时,排放废物的全部外部成本内部化,此时污染者为达标排放所支付的治理成本就是全部成本。当污染者排放废物没有达到环境无退化标准、会污染环境时,就会产生外部成本,如果没有严格的制度保障,企业往往不会去承担这些外部成本,意味着污染者只承担了部分治理成本,其余成本则由社会负担,这就违背了PPP。当污染者无处理排放时,其没有承担任何治理成本,如果此时污染物排放浓度较高,就会产生严重的环境退化,外部成本大幅上升,全社会负担加重。

图2 治理成本与外部成本的一般关系

无论是污染者不付费还是少付费,都会造成“谁污染谁受益”、“全社会承担外部成本”的不良后果。如果付费环节没有足额到位,那么公共治理污染以及消除环境损害的费用只能由中央或地方财政来承担,用全体纳税人的钱为 “污染者”埋单,显然不公平。

一般来说,环境损害具有不可逆性和长期性,导致生态修复和损害赔偿费用相当高。因此,环境污染发生后的外部成本往往远高于使排放水平达到环境无退化标准时的治理成本,与其事后 “补救”不如事前 “治理”。倘若严格遵守PPP,让污染者承担全部费用 (治理成本和外部成本),理性的做法应当是承担全部治理成本[13](可以选择自身治理或委托他人治理)使排放水平达到环境无退化标准,此时社会总成本最小,环境效益最大。另外,由于外部成本往往难以货币化,而治理成本较容易计算,因此承担全部治理成本更具有可行性。

(三)PPP的延伸

1.不污染不付费。

根据上述分析,PPP要求污染者按照全成本付费,而当某一行为主体通过自身治理、委托政府或第三方治理使排放水平达到环境无退化标准时,它就不再是 “污染者”,此时外部成本全部内部化,就不应该再对其收取额外的排污费 (税),即 “不污染不付费”。这样有助于激励行为主体采取有效的污染防治措施,使其从 “污染者”逐渐转变为 “非污染者”,达到环境无退化的目的。例如,北京于2014年1月1日施行的 《水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》中规定的COD和NH3-N的A排放限值均达到了地表Ⅲ类水标准,若企业严格执行A排放限值,将废水排放到目标水质为Ⅲ类水的功能区中,这两项污染物就不会造成环境退化,不应再对其征收排污费。

2.排放标准与PPP。

污染物排放标准会对污染者需支付的费用产生直接影响。排放标准应该基于受纳水体的目标水质来制定,确保排放水平不会造成环境退化,水体水质符合功能区要求。如果考虑企业的承受能力,制定较低的排放标准,那么污染者将会从中获得较大的环境红利[14](见图3),而社会将承担更大的外部成本。

图3 环境质量标准、排放标准与付费

如图3所示,纵轴代表不同的污染水平,包括排放水平、排放标准和目标水质。A线为水功能区的目标水质;B线代表环境无退化的污染物排放标准,是根据受纳水体的目标水质制定而来,能够保证受纳水体的功能不发生退化;C线代表比较宽松的排放标准,即环境有退化的污染物排放标准,离水质目标较远;D线代表污染者可能的排放水平。

这里涉及的环境红利分为容量红利与制度红利。容量红利是环境无退化的污染物排放标准与水功能区的目标水质之间的差额,即AB部分 (字母区间代表从较高污染水平治理到较低污染水平的治理成本,下同),之所以有容量红利是因为自然界具有一定的自净能力,能稀释、降解和消纳部分污染物,而不会使环境退化,因此原则上污染者不需要支付这部分费用。例如,古时候在河边洗衣服并不会使河水受“污染”,造成环境退化。但是,如果水体已被严重污染,已无环境容量,那么此时环境无退化的排放标准应与水功能区的目标水质一致,容量红利为零。容量红利是自然界给予人类的红利,而制度红利却不然。制度红利是利用政府制定的偏低的环境管理政策和宽松的监管获得的超额收益。当污染者的排放水平位于D时,在较宽松的环境有退化排放标准C下,理论上污染者应当承担的全部费用为BD,即排放水平与环境无退化排放标准的差额。但是,污染者实际只承担部分损失CD,即排放水平与环境有退化排放标准的差额。二者之间的差额BC为制度红利。由此可见,制度红利的存在是导致 “污染”问题的重要原因,污染者享受的制度红利越大,其造成的环境损害、社会损失也就越大。而环境与社会承受的损失往往大于污染者获得的红利。因此,制定的排放标准要与受纳水体的水质目标挂钩,确保环境不退化。

四、PPP对我国环境税费政策的启示

(一)依据PPP探究我国目前排污收费政策的问题

1.排污费征收标准偏低。

虽然我国目前已上调排污费征收标准,但大部分地区的征收标准仍无法覆盖治理污染的全成本。更重要的是,我国目前排污费征收标准是参考现行排放标准推算的环境治理成本得到的,而现行排放标准除个别地区 (北京已将部分水体污染物的排放限值调整为Ⅲ类水标准),仍然较环境无退化标准有较大差距,进一步说明我国的排污费征收标准偏低。

2.“排放即收费”和 “污染不收费”现象并存。

我国污水排污费政策执行的是 “排放即收费”,包括达标排放收费和超标排放罚款。根据PPP,只有造成环境污染的污染者,才应对其污染行为收费,收费水平与污染程度相关。如果行为主体没有造成污染,不应对其收费,即 “不污染不付费”。例如,某水环境功能区目标水质为Ⅲ类,如果该功能区内某企业污水排放达到地表水Ⅱ类标准,那么对其计征污水排污费就没有实际意义。反观污水处理厂,根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》,在某些已无环境容量的水域,达标排放的污水也会造成污染 (详见图4)。污水处理厂作为污染者,按照PPP,应当缴纳排污费,而不仅仅针对超标排放征收。但是,现行法规规定,“对城市污水集中处理设施达到国家或地方排放标准排放的水,不征收污水排污费”, “对氨氮、总磷暂不收费”①取自 《排污费征收标准管理办法》。

图4 不同功能水域对应的城镇污水处理厂污染物排放标准与地表水环境质量标准

3.存在区域性 “污染天堂”。

我国排污费征收标准地区性差异较大,可能导致“污染天堂”的出现。以京津冀为例,三地排污费征收标准大约为9∶7∶1,差距明显。排污费征收标准应当依据PPP,按照排放水平达到环境无退化标准下的治理成本制定,而地区间环境本底不同,环境无退化标准不一,相应的治理成本也应有所差别。但是,在京津冀环境保护一体化背景下,相似的环境本底,一致的环境诉求,却有如此显著的差别收费,显然,收费标准并没有完全依据PPP。这样,就会促使污染企业从自身利益角度出发,为了逃避高额的排污费,从京津地区迁移至河北,造成当地更为严重的环境污染。

4.没有考虑环境损害的时间累积问题。

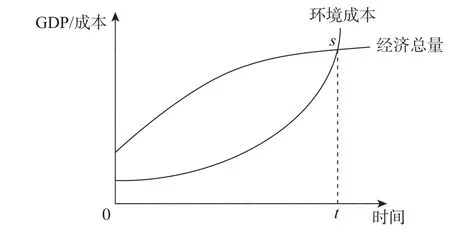

经济收益和环境损害发生作用的时间并不同步也不对称,环境红利产生的超额收益具有即时性、短期性和私有性,而环境损害则具有滞后性、长期性和公共性。[15]如图5所示,短时间内,经济总量增长快速而环境成本增长缓慢,单位时间内产生的社会净效益极大。但随着时间的推移,一方面,环境污染经过一段时间的累积超越环境阈值,产生了环境损害,这时环境成本除治理成本之外,还将包括损害成本和修复成本;另一方面,经济总量也由于环境红利的边际效应递减而增速放缓。当时间到达t,环境成本与经济总量相交于s点,此时全社会边际效益为0。当这种趋势持续下去,长期内经济总量就会小于环境成本,社会效益总量呈负增长。因此,若想达到可持续发展,为子孙后代留住碧水蓝天,从长远来看,应当通过制定合适的排污费 (税)征收标准促使污染企业排污水平不会造成环境退化。而事实上,目前的排污费远没有达到这个效果,即便北京天津等地已于2014年大幅上调排污费征收标准,但之前已造成的环境损害并没有得到偿付,巨额的环境损害成本仍然由社会共同承担。

图5 环境成本与经济总量在长时间尺度中的变化

(二)依据PPP制定相应的环境税税率

2015年起执行的新 《环保法》规定,依照法律规定征收环境保护税的,不再征收排污费。排污费改环境税已是大势所趋。环境税①本文中的环境税是指狭义的环境税,主要针对污染排放行为征税。的制定应当以PPP为指导,避免排污收费政策中的种种问题。以污水税为例,应当通过征收污水税,使污染者承担达到环境无退化排放标准时所发生的全部治理成本。

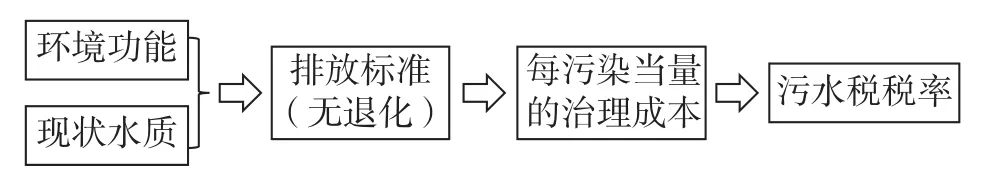

污水税税率的制定可以通过以下过程实现,见图6。首先,基于受纳水体的环境功能和现状水质确定排放标准,达到这个排放标准的废水不会造成环境退化;再根据环境无退化的排放标准分别确定各行业废水污染物从初始浓度处理到环境无退化标准浓度时每污染当量的治理成本。污水税的税率应略高于每污染当量的治理成本,从而激励废水排放者的排放水平达到环境无退化标准。由于不同行业废水污染物的种类、初始浓度、处理工艺各不相同,另外,地区间的社会经济发展水平、环境容量情况各异,因此污染治理成本也会有较大差异,污水税税率应 “因地因行业”制定。

图6 污水税税率制定思路

当废水排放达到环境无退化排放标准时,就不再征收污水税,即 “不污染不付费”。若废水排放未达到环境无退化标准,则应按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量②污染当量数是征收排污费的依据,环境税可以借鉴其计量方法。某污染物的污染当量数=该污染物排放量 (千克)/该污染物污染当量值(千克)。计征污水税,具体到对某种污染物的污水税征收,可以通过以下公式求出。

式中,Ti表示对污染物i的污水税征收额;Ci排放表示污染物i的排放浓度;Ci无退化表示污染物i的环境无退化浓度限值;V排放表示废水排放量;αi表示污染物i的污染当量值;ti表示污染物i的税率。

由公式可知,针对某种污染物征收污水税的对象并非排放该种污染物的全部污染当量数,而是全部污染当量数与环境无退化标准下的污染当量数之差。这样的征收标准能够更准确地体现PPP。污水税的征税目的是激励排污者达到环境无退化排放标准,在达到此标准之前,排污者应按照治理到环境无退化标准下的全部治理成本缴纳污水税;倘若最终达到了这一标准,则不再对其征收污水税。

五、讨论与结论

本文通过对污染者付费原则的梳理和界定,探讨目前我国排污费征收中的问题,并提出环境税税率制定的基本思路。主要结论包括:(1)污染者应当承担污染控制和环境损害的全部费用;(2)如果污染者不付费或者少付费,都会使污染者受益,社会受损;(3)若某一主体行为并不造成环境污染,则不应对其收费,即 “不污染不付费”; (4)考虑到环境损害的长期性、公共性、不可逆性、恢复成本高且难以货币化的特点, “事后”的损害成本往往大于 “事前”的治理成本,理性的做法应当由污染者承担将排放水平治理到环境无退化标准下的全部治理成本;(5)目前我国排污费存在着收费标准偏低,地区间差异较大,征收对象不科学,且没有考虑到环境损害的时间累积性等问题,为了避免这些问题,我国环境税的制定应当依据PPP, “因地因行业”制定。

考虑到政策的可操作性,环境税可以先按照现行排放标准达标所需的治理成本制定初始税率,然后分阶段逐步提高,最终使环境税税率能够完全覆盖环境无退化排放标准所需的全部治理成本,真正起到激励企业 “无污染”排放的作用。对于大幅提高环境税费征收标准对企业承受力的影响问题,从短期看,环境成本内部化因增加了企业成本会倾向于削弱企业竞争力,但从长期看来,环境成本内部化与企业维持和提升自身生产力和竞争力是相一致的。[16]当企业进行技术创新,改良生产过程的同时,也会提高资源的利用效率,节约成本,提高企业竞争力,以补偿企业实施环境成本内部化的投资成本。[17]同时,通过正确引导,符合环保标准的产品也会深受消费者的青睐,从而为企业带来更多的利润。[18]

需要强调的是,提高环境税费征收标准对企业偷排等违法行为的激励可能更强,污染者付费原则在我国的有效落实需要监管部门的强力支持。新环保法的出台以及环境税费改革都将对环境监管产生有力的推动作用。