禽流感疫情管理中的问题与挑战:一项基于家禽风险管理的实证研究

禽流感疫情管理中的问题与挑战:一项基于家禽风险管理的实证研究

郑红娥李小云汪力斌

[摘要]以往的疫情报告表明,小规模养殖方式的存在是导致疫情爆发的主要根源。如何对小规模养殖实施监督是重建整个疫情规训设置的重中之重。然而,调查表明,现有疫情规训机制是基于现代养殖场的风险管理模式建立的,不论“知识-权力”设置,还是管理技术都难以对小规模养殖和散养实施有效监管。而且,在整个乡村,盛行着工业化养殖文化(现代养殖文化)和有机养殖文化(传统养殖文化)的话语权之争。因此,为了应对碎片化风险管理现状,不仅需要进一步完善现有的“知识-权力”设置,而且需要重新定义工业化养殖文化,以克服现有“混杂性”小规模养殖方式的诟病,真正建立有效的疫情管理机制。

[关键词]禽流感疫情; 规训体制; 风险管理; 话语权之争

[收稿日期]2014-07-30

[基金项目]感谢“生态健康方法应对东南亚突发性传染病研究项目”对本文的支持,该项目由加拿大国际发展研究中心、加拿大国际发展署、澳大利亚国际发展署、加拿大国际健康研究所资助。

[作者简介]郑红娥,中国农业大学人文与发展学院副教授;

李小云,中国农业大学人文与发展学院教授、博士生导师;

汪力斌,中国农业大学人文与发展学院教授,邮编:100083。

禽流感一再肆虐,且有可能导致人际间感染的事实使得国家一再重建疫情规训体系。现有国家机器的努力大多停留在重建疫情防控和监督等“知识-权力”设置①福柯认为权力和知识两者关系共生相辅,任何一者的发展都意味着另一者的扩张,“权力和知识两者直接暗含着对方,不存在没有任何知识构造的权力关系,也不存在不假定和制定权力关系的知识。因此应该分析权力-知识关系,不是基于对脱离权力体制与否的知识主体的分析,而是关于知识主体熟知的主题和他将要知道的事物进行分析,而知识的形态必须认为是权力-知识和其的历史转换的基本暗指的影响”。因此,福柯非常重视权力/知识关系在防范和控制流行病的重要作用,确切说,他认为防控流行病的一切权力关系都是相关知识的构造,专业人员因为自身掌握流行病知识而具有权力,并构建防控流行病的权力关系。参见文献[1]。及相应官僚机构的完善上,鲜从疫情风险直接相关主体,即从家禽养殖者的角度反思整个疫情规训体系。以往的疫情报告表明,疫情主要发生在小规模养殖户中[2]。在西方学者看来,小规模养殖方式中现代和传统的“混杂性”(hybridity),使得中国成为禽流感的有力“细菌培养器”,“考虑到中国古老的农业实践和广东省的耕作体系,新流感病毒的出现是不可避免的,即便不一定是特别的种类……,中国是流感的主要孳生地,中国的南方则是流感的中心”[3]163。西方学者仅仅从混杂性文化方面指出了小规模养殖方式存在的风险隐患,但未展开深入探讨。国内学者的论述仅仅停留在对小规模养殖方式落后养殖技术的批判上。为何疫情风险在小规模养殖户上聚集,以及他们如何利用有限资源和疫情知识防范、管理和应对风险,本文将对此展开探讨,并尝试找出当前中国疫情管理的症结所在。

一、现有疫情规训设置

2006年以来,针对禽流感疫情的反复爆发,国家实现了从扑杀到防疫的战略转变。防疫重点包括重新设置了从国家机器到乡村的整个规训制度,即国家免费给养殖户发放禽流感疫苗,强制规定其实施免疫程度,并安排村防疫员负责监管。为配合和监督村防疫员的工作,地方防疫部门在春秋两季对小规模养殖户和散养户进行重点防疫。因而,整个规训制度的重建凸显了福柯论述的生物权力的双重性*福柯认为,从18世纪末19世纪初开始出现了一种新的、非惩罚的权力形式,即生物权力(biopouvoir)。生物权力通过两种形式发展起来,一种以身体为中心,对其进行规训,提高其能力,并使人驯服,最终生产出既有用又驯服的身体。另一种生物权力形式以人口-生命为中心,关注生命及作为生命过程的身体,如生育、出生、死亡、寿命、人口质量等等,是对人口的积极调节、干预与管理。围绕对身体的规训与对人口的调节,生物权力进入到国家机器中,建立起规训社会。参见文献[4]。:在宏观层面重建整个防疫体系,以便及时诊断一个地区或全国的禽流感流行、爆发趋势并由此做出防治对策;与此同时,在微观层面教育与矫正养殖户,改造他们的认知、态度与行为,避免疫情的爆发,防患于未然。

(一)禽流感疫情规训体系的重建

防疫规训制度的建立与完善经历了三个阶段。第一阶段,从新中国成立初至改革开放前,国家机器全面进入乡村社会,建立起整个疫情防范的现代化设置;第二个阶段,自改革开放以来,国家开始逐步退出乡村社会,试图让乡村社会承担起疫情防范重任;第三阶段,自禽流感爆发以来,特别是2006年以来,国家再次进入乡村社会,重建整个疫情规训体制。由于频发的禽流感事件主要是发生在后两个阶段,因此本文分析多指2006年以后的情况。

2006年以前,国家试图退出乡村社会,不再为后者提供防范动物疫情的公共产品和公共服务。在国家退出的过程中,乡村社会却无力承担建设整个疫情规训的现代化设置的重任。当时,大部分乡镇畜牧兽医站名义上是国家基层技术推广站,但性质上自收自支,兽医们通过为养殖户提供家禽或家畜临床诊断以获取微薄的收入,“乡镇机构改革后,许多乡镇畜牧兽医站受到削弱,不少地方的基层动物防疫机构到了‘线断、网乱、人散’的地步。许多乡镇政府根本不重视兽医防疫工作,兽医人员的工资没有纳入财政预算,兽医站自收自支,兽医人员的工资待遇较低,而且不能及时发放,致使许多兽医被迫改行”[5]。

自2006年开始,国家逐步整合兽医、动物防疫、检疫等各类机构及其执法职能。国家不仅建立和充实了流行病学监测实验室、兽医诊断中心实验室和禽流感参考实验室以及兽医行政管理、动物防疫、检疫等各类机构的人员配置,还重新将乡镇动物疾病监督站纳入行政编制中来,建立并完善了有关村防疫员招聘、培训、考核及购买其服务等一系列正式制度。这充分说明生物权力运作的合法性首先来自医学知识的生产,这也决定生物权力必定以医学权威和卫生机构所把持的话语为基础。因此,生物权力不仅仅是一个统治与被统治的关系,而且是知识权力的政治表现。如果没有以医学为依托的知识建构,现代国家的生物权力只能是一个空壳[6]。

为了有效防控疫情,并对广大养殖户实施规训,国家机器除了对养殖户免费发放禽流感疫苗和强制其实施免疫程序之外,还要求村防疫员负责监管小规模养殖户对免疫程序的实施。作为整个疫情规训的“知识-权力”设置的末梢,村防疫员担负着整个乡村临床疫情诊断和免疫程序监管的重任。就常规工作而言,基层(村)防疫员除了定期对小规模养殖户发放疫苗,定期检查其防疫情况以及春秋两季对散养户进行免疫,即注射禽流感疫苗之外,还负责整个村庄家畜的检疫和防疫工作。因此,与繁重的工作相比,村防疫员的待遇堪忧(2008年的调查表明,辽宁省黑山县村防疫员一年的报酬为6000元,而广西省兴业县村防疫员的待遇更低)。他们往往缺乏工作热忱,加之防疫知识和水平有限,这使得作为基层疫情监督权力主体的村防疫员,恰恰成为整个疫情规训“知识-权力”设置最薄弱的环节。课题组成员从2011至2013年对辽宁省黑山县和广西省的兴业县的调查表明,基层(村)防疫员的知识水平和职业操守堪忧。调查数据显示,村防疫员大多年龄偏大,多数在40岁以上,甚至60岁以上,且以初中学历居多,少数具有的中专学历,也多是通过参加县畜牧局举办的培训班获得。更严重的是,村防疫员多无心工作,如某所28个防疫员中真正干活的只有2~3人。如此,村防疫员难以胜任疫情临床诊断和监督的重任。

(二)疫情规训体制内在的冲突与困境

综上所述,整个疫情规训体制建立的宗旨有三:首先,严格防范和控制疫情风险;其次,减少药物残留,确保家禽产品的食物安全,这具体表现为对鸡蛋、肉鸡等家禽产品实施检疫;第三,大力发展家禽业,促进经济增长。不论对疫情风险的防控,还是对禽类产品的检疫,重建整个疫情规训体制的最终目的是确保禽业产品的发展,促进地方经济增长。当调查组成员在2012年与黑山县动物卫生监督管理局(即黑山县畜牧兽医局)的领导举行座谈时,发现后者更关注的是如何把黑山县打造成全国蛋鸡生产第一大县这个发展目标。

然而,整个疫情规训设置的宗旨之间存在着内在的冲突与困境,具体表现在以下方面:首先,整个疫情风险管理机制秉承福柯的生物规训权力理论得以建立,然而福柯的理论通常基于城市的管理经验,即城市对人与事的管理技术(在明确的地域边界内,对人与事进行掌控和管理)。但是一旦涉及乡村社会,由于人与物分散在广阔的空间中,加之乡村社会实行一定程度的自治导致福柯的生物规训权力难以发挥有效作用。下文将对此展开详尽论述。其次,在疫情防控和鸡体健康上存在冲突与矛盾。前者作为现代养殖的核心目标,主要依据国家意志,在流行病学知识的指导下,着重采取现代防疫技术防控疫情,确保无疫情隐患。然而,这样导致的结果便是家禽自孵化起,便在医学手段营造的人工环境中生长,“每只家禽都是一个药罐子”[7]。后者作为传统养殖的核心目标,基于乡村传统的有机养殖实践*传统养殖采取有机饲养方式,即饲喂有机饲料并限制使用常规兽药、抗生素、饲料添加剂等物质,满足家禽自然行为和生活条件。反之,在效率的驱动下,现代工业化养殖侧重于采用常规兽药、抗生素等科技手段,在人工营造的高密度饲养环境下饲养家禽。有关工业化养殖与传统有机养殖的分野,参见文献[8-9]。本文探讨诸多养殖方式的目的在于说明疫情管理与不同养殖方式的养殖活动和养殖意识息息相关,因为不少学者指出,禽流感暴发主要有以下原因:家禽饲养密度越来越大;家禽饲养人员的防疫观念较差;抗生素滥用的问题;现代商业育种的局限性等,具体论述参见文献[2]。,在天然的环境下饲养家禽,以确保鸡体和禽类产品的健康。调查表明,村民普遍反映人工环境饲养的禽类产品不健康,有机饲养的才健康。尽管小规模养殖户往往出于商业盈利的目的饲养家禽,但其家庭消费的仍是有机饲养的禽类产品。

第三,在经济发展和疫情风险管理上存在冲突与困境。中国禽流感问题本身就是一个两难困境:禽业的发展关乎国家的经济发展和广大规模养殖户的生计,而疫情的传播关系到公共健康和人身的安全。如果大力发展家禽业,难免会加重防疫的难度和广度;如果严格防范疫情的话,只能限制禽业的发展,特别是让小规模养殖户退出市场。但是,这关系到广大小规模养殖户的生计以及社会的稳定,因为小规模养殖方式是中国主导的养殖方式[10]。在面临经济发展和疫情防控的两难困境时,国家机器、当地政府部门和养殖户等行为主体首选的是经济发展,即实施的是经济发展优先于风险规避的行为逻辑[2]。

以上的冲突和困境典型表现在现有三种不同的养殖模式或者疫情风险管理模式上。如果以传统和现代作为分类的主要标准的话,目前的养殖方式呈现一种从传统到现代的系谱学分布:最现代的养殖方式当属规模场;最接近传统的养殖方式是散养;介于传统和现代之间的养殖方式是小规模的庭院养殖,这是一种传统和现代相“混杂”的养殖方式,下文将就此展开详尽论述。不同的养殖方式,决定其风险管理类型也是不同的,因此,目前现存的风险管理类型是规模场的现代风险管理模式、小规模养殖户的“混杂性”风险管理模式和散养户的天然或有机风险管理模式。三种风险管理模式的并存与冲突以及小规模养殖方式引发的问题和困境无疑较普遍反映了中国目前养殖发展和疫情管理面临的深层次困境。

二、三种不同的风险管理模式

不论促进禽业的发展,还是疫情防控,国家机器极力提倡现代化的养殖模式。基于西方个体化的管理技术,国家机器不仅对规模场的建立实施严格审核和登记制度,而且对规模场的整个生产和加工过程,包括从孵化、进雏、禽类产品生产、加工到外销等每一个环节实施严格监管。然而,这种疫情管理技术并不适应小规模养殖方式和散养方式。

(一)“全景敞视主义”:规模场的现代风险管理模式

在福柯看来,如果国家机器采取公共暴力的方式使个体服从社会控制和管理的话,代价非常昂贵。因此,自18世纪以来,国家改变了社会管理技术,即从微观权力方面,使用合法的体制和惩罚改变个体的行为,以实现“柔性”社会控制。具体说来,国家颁布与实施一系列法律或管理制度,并通过惩罚的形式使公民服从,一旦公民不服从,国家机器就会针对他们的越轨行为进行惩罚。也正是害怕与恐惧惩罚,公民就会相应改变自己的行为以服从国家法律或制度[11]。

现代性疫情管理方式就充分验证了福柯有关“规训性”权力的论述。就疫情管理而言,国家制定了一系列有关防疫、检疫等管理制度,要求广大养殖户贯彻实施。由于这一系列规训制度主要基于养殖户能够采用现代养殖技术,从事养殖这一预设前提,因而,确实对现代养殖场发挥了有效规训作用,然而对小规模养殖户和散养户却收效甚微。就现代养殖场而言,不论在硬件设施,还是人员配置上都必须经过当地畜牧部门严格审核,而且还必须与当地动物疫情监管部门签订防疫和检疫责任状,确保无疫情隐患。一旦发现存在任何疏漏,就会被当地畜牧部门罚款或吊销营业执照。也正是在严格惩罚下,规模场养殖主自然会规范自己的行为,成为“合格”的规训主体,如聘请防疫专家,并且对每一个环节实施严格监管。

由于对疫情的有效防控,规模场成为政府大力提倡的养殖方式,代表着未来养殖的发展趋势。在日常防疫、免疫和对鸡病的诊断与治疗上,规模场完全采取现代化的手段,对每一个生产和加工环节实施严密的监控和管理。以黑山县的飞龙集团为例。飞龙集团建于2005年8月,位于黑山县镇安乡司屯村,地理位置优越,交通便利,是集种鸡、商品鸡养殖、孵化、饲料生产、生物有机肥、屠宰、食品加工为一体的综合性牧业集团。在建立和完善管理体系的同时,飞龙集团也建立了卫生防疫制度、人员物品管理制度、畜禽进出小区制度、消毒制度、标准化生产管理制度等等。不仅在圈舍建设、引种、饲养管理,还是疫病防治等生产环节,飞龙集团实施严格的“全景敞视主义”,对每一个环节实行全程监管,确保无任何疫情隐患。

这种疫情管理的模式可以用福柯的“全景敞视主义”理论予以很好地解释。福柯论述的规训性权力不仅体现在整个防疫体系的重建上,也充分体现在规模场养殖主对每一个生产环节实施严格监控和管理上。在规模场成立之初,养殖主必须同当地的动物疫情监管部门签订防疫委任状,确保无疫情隐患;在整个生产过程中,养殖主聘请专家作为“医学顾问”,并采用现代防疫知识和技术手段,营造科学的人工养殖环境。规模场内部的设置就是一个“全景敞视主义”空间:每个鸡舍装有摄像镜头,随时便于饲养技术人员观察鸡群状态;鸡群从进雏到下架的每一个环节的信息都被纳入电子数据化管理中,便于饲养技术人员随时跟踪和掌控生产进展。由此可见,规模场突出体现了现代疫情规训“知识-权力”设置的核心作用以及与之相配套的监管制度和监管技术手段的重要性。

(二)“混杂性”:小规模养殖风险管理模式

作为中国养殖业的主体,小规模养殖户在前现代和现代“混杂”的养殖条件下从事养殖:就人工养殖环境而言,不但通风和取暖设备不佳,无法做到严格消毒,而且蚊虫和老鼠出没,甚至密集的鸡群集中在院落潮湿而阴暗的鸡舍中;绝大多数养殖者依靠自身积累的经验和有限的现代养殖知识和防疫知识从事养殖和防疫。他们在从事以盈利为导向的商业化生产过程中,当面临一系列需要具备一定专业知识的养殖活动时(如进雏、防疫、环境营造、营养配置和防治疾病等),往往疲于应付。“当家禽被用于在一定的条件下追求最大可能的利润,以及必须采用和调整一切可以影响结果的条件下,不管是住房、喂食都是复杂的问题”[12]65。因此,在市场化的运行逻辑中,民间的兽医往往成为乡间隐性的疫情“知识-权力”实施者。他们在为小规模养殖户提供家禽疾病诊断与咨询等商业服务的同时,往往向后者推销他们的免疫程序以及相关的疫苗。调查表明,大部分民间兽医只具备高中学历,经过短期培训获得相关知识后便开店营业,没有取得兽医资格证书,不具备合格、合法的营业资格。在调查所及的黑山县八道壕镇开店营业的十几家兽药店中,只有刘某通过了兽医资格考试,获得了资格证书。

这意味着,在整个疫情规训体系的“知识-权力”设置中,村防疫员的配置是其薄弱环节。不仅从疫情知识水平上,还是权力配置上,村防疫员难以为小规模养殖户提供有效规训和指导,更遑论对小规模养殖户实施任何惩罚。尽管,自2006年以来,黑山县对家禽规模养殖实行许可制度,规定规模养殖场(户)在从事养殖前必须向当地动物防疫监督机构提出申请,取得动物防疫合格证后方可饲养。规模养殖场(户)在进禽雏前要报当地动物防疫监督机构登记备案,非规模养殖户在进禽雏前要报村防疫员登记备案。然而,调查表明,这项规定仅仅是对小规模养殖户饲养密度的管理,即规定每户只能饲养2000只家禽(不乏有养殖户以变相的方式,如多开户头来增加饲养量和饲养密度),很难真正对小规模养殖户的防疫水平和疫情管理实施严格规训。

调查表明,在免疫程序的制定上,几乎一家一样。养殖户要么根据鸡雏场制定的免疫程序进行免疫,要么根据镇兽医店提供的免疫程序进行免疫,加之不同养殖户进鸡雏的时间不一,导致养殖户实际操作的免疫程序五花八门,无法统一、有效免疫。就同样的新城疫疫苗和高致病禽流感疫苗而言,有的养殖户推迟免疫,有的提前免疫。正因为没有在适当的时间注射疫苗,加之剂量的不够等都会影响疫苗的效果[13]。

案例1:八道壕镇冮台村兽医刘某(他是镇中唯一通过兽医资格考试的兽医)

现在疫苗做得不好,鸡根本养不了。疫苗做得不好,加入防疫时间不合理,注射方式不当,都会影响疫苗效果。

案例2:黑山县兽医店兽医杨某(兽医中专毕业,为黑山县选拔的技术推广人才,负责向乡间推广家禽养殖技术与知识)

就管理水平而言,年轻人疫苗全做。40~50岁的人接受新事物慢,疫苗不做,这就使得大环境不统一。通常一个兽医会控制很多养殖户的免疫程序。不同的兽医有不同的免疫程序。有的养殖户先做苗,有的晚做苗。疫苗时间的不当很可能激发病毒。在免疫程序上,养殖户之间非常混乱,无法统一防疫,这导致整个养殖环境很差。

对于国家免费发放的高致病禽流感疫苗来说,调查发现,很多养殖户觉得国家发放的疫苗不好使,宁愿花高价钱购买国外进口的,或者国内生产的连苗,也不使用这些免费的疫苗。究其原因,不排除村防疫员不适当保存疫苗导致疫苗失效以及养殖户注射方式不当等原因,然而,关键原因在于小规模养殖户采用疫苗的时间或疫苗有效的使用时间没有真正与养殖户的养殖时间和养殖密度等实际情况相吻合[14]。就像斯科特论述的,任何一项国家项目,如果不与本土知识相结合,就会遭受失败[15]。不乏有养殖户反映,由于需要使用的疫苗(新城疫、禽流感、法氏囊炎、支气管炎等)实在太多,他们往往凭借经验,侧重选择给家禽注射预防当年可发性疾病的疫苗。下面的访谈材料,来自于黑山县八道壕镇冮台村一位具有丰富养鸡经验,并博览群书,自学养殖防疫知识的养殖户。

现在村里人,免疫程序不统一,导致免疫失败。免疫时间提前或退后,鸡体容易感染野外病毒。禽流感属于人为免疫,不能保证百分之百。免疫在时间上有差距,假如疫苗规定半年有效,但是如果空气中病毒超标,在疫区内就是失败的。因此,不能照搬疫苗,免疫程序需要统一管理,而现在没有统一管理。现在,村庄、乡和县要求强制免疫,然而,鸡群不一样,免疫地点不一样,应该根据每个地方的具体情况来建立免疫程序,而不是笼而统之。强制免疫必须在这个时间内,统一要求,统一要求免疫。强制不是强化,强制就是必须,必须在某个时间内采用;而强化,就是做上三次、四次,对禽畜有要求。因此,第一,必须改善养殖现状,实现集约化发展,不是分散的、各自的,而应该是集中管理式的。第二,必须强化管理,打造模式。所谓集约化的是指实现从分散的、个体的转变到集约化的,实现一村一地。这就要求远离生活区;对鸡粪进行处理;要求动检部门进行管理;有兽医进行管理。在养殖方式上,实行集中管理,防止病毒的循环,在育苗上,全进全出,带动经济的发展。统一消毒和统一防疫。

疫苗的失效、鸡免疫力的下降进一步导致鸡病的增多,特别是鸡病毒的交叉感染,而药物的滥用无疑激发了病毒的变异。几乎所有的规模养殖户都会在对鸡的日常料理中,加入各种有利于鸡输卵管保健和防止鸡发病的中成药。一旦鸡发病,小规模养殖户便四处寻医,用他们的话来说,就是“试错法”,看谁的办法管用就采用谁的。不管是镇上兽医还是县上的兽医,都倾向于使用大量的抗病毒性药治疗鸡病,从而导致鸡的耐药性以及鸡病的复杂化。

案例1:黑山县兽医杨某(兽医中专毕业,也为黑山县选拔的技术推广人才,负责向乡间推广家禽养殖技术与知识)

现在鸡病越来越不好治,主要是因为现在的鸡病控制不住。有的病务必拿某种药控制住,这些药好使,国家为了怕药残,明令禁止。如在2003年和2004年,我常用原粉,现在国家明令禁止。药参差不齐,添加量特别大,药越用越齐,量越用越大。在禽流感以前,只用一样药,只要抗菌就行;现在抗病毒是首项,中西药结合。这样,吃过这些抗病毒药之后,鸡的耐药性增强,鸡病越来越多。鸡的病增多一是因为疫苗跟不上病,就流感而言,亚型太多,病毒变异太快,疫苗跟不上病毒变异的速度;第二,大环境不行,养殖户的养殖水平和管理水平跟不上;第三,种鸡进化不好。原种鸡身体不好,病好了,体质难以恢复,孵出来的蛋有问题,最近还有鸡雏得白血病。

调查表明,目前鸡除了易发常发性疾病,如大肠杆菌,呼吸道,白痢,新成疫之外,便是病毒性疾病的增多,而且是混合型感染,这使得目前的鸡病很难根治[16]。养殖户通常深感投医无门,强力呼吁兽医市场的规范。由于此次的调查,为2013年春节前夕,恰逢黑山县鸡群普遍发病之时。据一兽医透露,此次发病已经两个多月了,经上面有关部门解剖也确诊不了具体病因,说可能是流感加新城疫混合感染。调查所及的养殖户,个个忧心忡忡,既为蛋价市场低迷发愁,也为鸡病的流行担心。

总之,作为整个疫情规训权力体系的末梢,村防疫员的监控作用非常有限,他们不但无力对小规模养殖户实施有效监管,而且微薄的收入与繁重的工作使得他们无心从事防疫工作。也正是因为村防疫员无法对小规模养殖户实施有效的规训与惩罚,小规模养殖户自身难以成为“合格”的疫情规训主体。他们没有充分掌握防疫知识与技术,更遑论伦理性规训主体形塑的完成。在日常风险管理实践中,不论是风险交流,还是风险处理,他们都面临许多困境,并且提不出任何解决方案。

(三)“天然或有机”:家庭散养风险管理模式

由于整个疫情规训设置基于现代规模养殖场的疫情管理技术得以建立,难以对小规模养殖户实施有效规训作用,更遑论几乎遍及整个乡村的散养户。作为整个疫情规训权力的末梢,村防疫员负责监督和管理小规模养殖户和散养户的防疫实践。他们的工作重点除了给小规模养殖户发放禽流感疫苗,并定期监督其免疫程序的实施之外,便是每年春秋两季对散养户实施重点防疫,即亲自给散养鸡注射禽流感疫苗。然而,调查表明,很多散养户对此并不配合,反对村防疫员对家禽注射禽流感疫苗。加之,村防疫员无法对散养户实施惩罚,导致春秋两季的重点防疫沦为形式。

从工业化养殖实践来说,小规模养殖方式占据主导地位,然而就传统的有机养殖实践而言,散养却是乡间的主导方式,因为村民自古便有饲养家禽,以供家庭需要的习俗。散养的数目通常不多,从几只到近百只不等。散养户用自家产的大米、高粱给鸡喂食,鸡可以随意走出庭院,在村子的任何角落里觅食。除非鸡发病,散养户从不给鸡喂食任何西药或中成药,其目的是为了保证鸡肉的健康。他们坚持认为自家的鸡不管是在喂食,还是在饲养方式上都非常健康,鸡的免疫力很强,自然不会感染禽流感病毒,也不用担心鸡的发病。

案例1:黑山县胡家镇砧家子村村长

我家里也养了几只鸡,主要是自家吃。平常主要用自家的高粱、米饭给鸡喂食,不会考虑买饲料。村里大部分村民都会养几只鸡,用于家里的消费,不会考虑买养鸡场的鸡来吃,因为自家养的鸡健康。我们一般不会给鸡喂中西药,除了鸡发病,偶尔喂几片大黄之外。春秋两季的禽流感防疫,我也不会给鸡打疫苗,没有必要,鸡不是关在笼子里养,健康得很,不会感染禽流感病毒。其他散养户也都是这样。

散养户以养殖为乐,风险意识仅仅来源于媒体关于疫情的报道,似乎与他们的养殖实践没有任何关联。他们几乎是对整个疫情规训制度的“策略性反抗”(strategic reversibility)。但是,规模场养殖主和小规模养殖户却对此颇有微词,认为散养鸡在村里的昂首阔步实际就是疫情的隐患,因为这样很难避免散养鸡不与候鸟接触而感染疫情。

综上所述,当疫情规训的“知识-权力”设置触及广大乡村社会时,由于村防疫员无法对小规模养殖户和散养户实施有效惩罚,福柯的生物规训权力难以在乡村社会发挥作用。不仅如此,在整个疫情规训设置内部存在着工业化养殖文化和传统有机养殖文化的话语权之争。这种话语权之争突出表现在现代规模场与散养两种风险管理模式的差异上。这进一步使得福柯的规训理论难以解释为何在广大乡村社会,村民会抵制和反对这种过度理性化(为了防控疫情,国家机器企图用科技手段对一切相关人与事实施严密控制)以及国家机器对乡村养殖实践实施的社会控制。

规模场代表着现代化的养殖方式,是工业化养殖文化的典型体现。秉承工具理性的思路,现代化的养殖方式存在这样一个假设:只要禽业相关人员获得充分而正确的信息,他们就能适当地处理好风险,或者通过改变他们自身的行为就能参与到风险解决方案中来。因此,现代养殖方式采用高科技的手段,将家禽置于完全人工化的养殖环境中,科学规划每一个养殖步骤,严密监控每一个环节,防患于未然。这种工业化养殖文化关注家禽生产的统计数字和国民价值,即注重家禽的年肉产量、蛋产量以及对GDP的贡献率。然而,“在最适度的科学饲养和环境下生长的商业化的母鸡比不追求有效和鸡肉产量环境生长的鸡具有更高的致死率和高的疾病的敏感性”[17]9。

散养则保留了传统有机的养殖方式和养殖文化。在有机养殖文化中,人与家禽共处于自然的环境中,家禽可以四处觅食,甚至可以与人共处一室。在这种天人合一的养殖文化中,人与家禽共处和谐的自然环境中,家禽食用天然食物,也在天然健康的环境中生长,养殖主不用担心家禽的健康,更遑论防御疫情风险,“在自然的季节里,用自然的方法孵化,在卫生方面,很少考虑住房、鸡舍和土壤”[12]65。

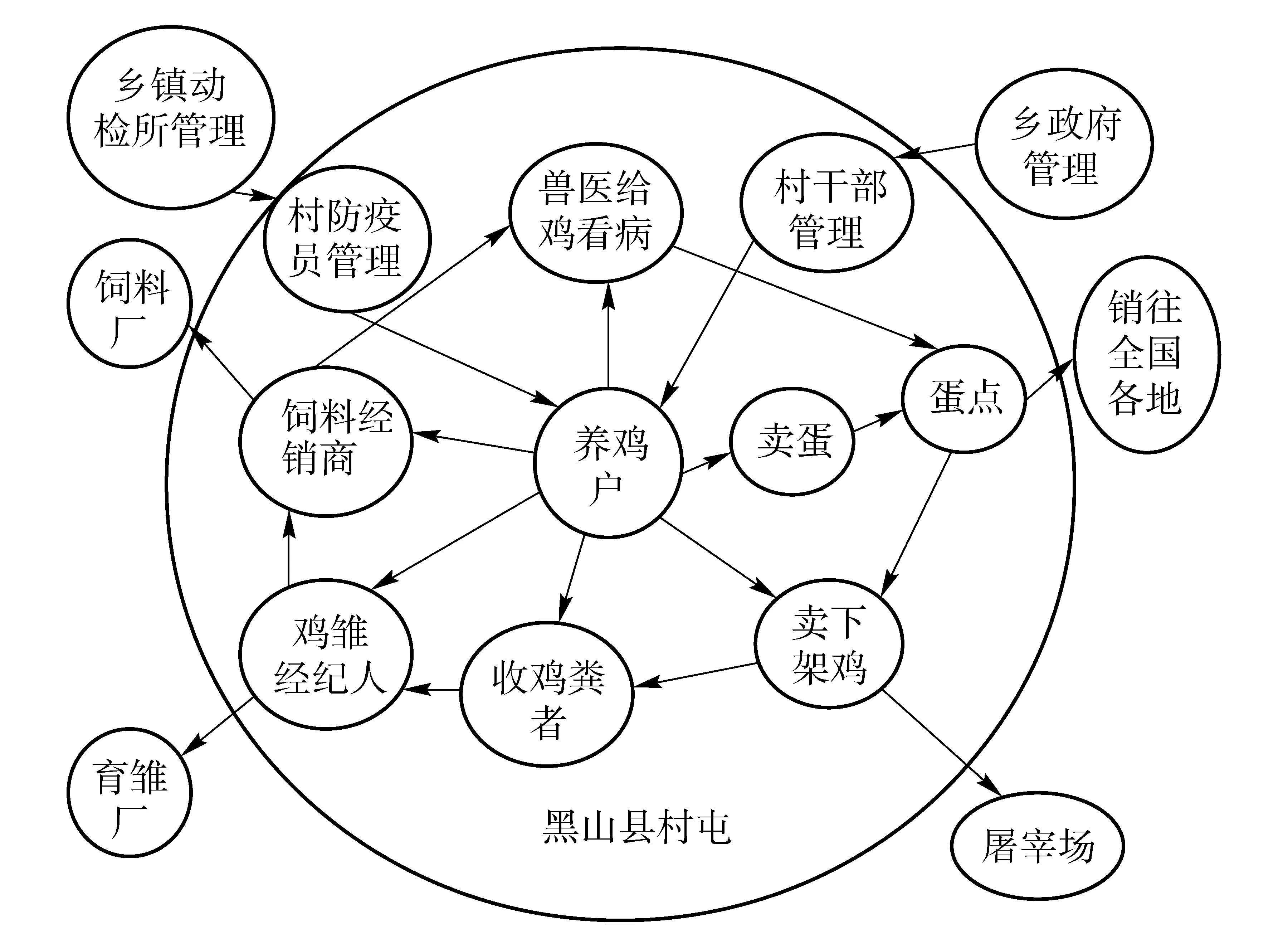

图1 黑山县村屯庭院养鸡业(即小规模养殖)的 生态系统

工业化养殖文化与传统有机养殖文化话语权之争主要体现在养殖价值取向、养殖实践和评判禽类产品健康标准的分歧上。首先,价值取向上,注重利润与重视和谐、健康的分歧。唯效率和利润至上的工业化养殖文化追求产蛋量和肉鸡的生长速度,而不是鸡体的健康以及家禽与周边环境的和谐共处。传统有机养殖文化要求在养殖过程中遵循自然规律,饲喂有机饲料并限制使用常规兽药、抗生素、饲料添加剂等物质,即采取有机饲养方式,关注动物福利健康,满足动物自然行为和生活条件,重视人与动物的和谐相处。其次,人工饲养实践与有机饲养实践的差异。在工业化养殖实践中,为追求集约化生产,密集的鸡群在使用大量的杀虫剂和消毒剂等化学物品营造的“适宜”环境下生长;为了提高产量,除了使用转基因技术改进鸡的品种之外,养殖户也会在鸡的日常饮食中加入各种化学添加剂,促进产蛋量和肉鸡的生长速度;在鸡体犯病的情况下,养殖者关注的是如何尽快用“猛药”把鸡病治好,而不是鸡体的健康恢复。然而,人工营造的环境以及大量化学药品的使用有悖于鸡体的健康生长,打破了细菌与宿主的和平相处,乃至人、家禽与自然的和谐,导致了病毒的交叉感染与更新换代。反之,传统有机养殖文化是一种自然养殖方式,注重家禽与周边环境,甚至细菌与宿主的和谐相处和进化。

第三,对健康禽类产品理解的不同,即无疫情便是健康与有机才健康的分歧。工业化养殖文化注重采用现代防疫技术,为家禽营造人工的无菌饲养环境,关注的是无疫情层面的鸡体健康,但导致的结果是每只家禽就是“一只药罐子”[7],很难杜绝药残的问题。传统有机养殖文化则认为,有机饲养的禽类产品才真正健康,因为不存在任何药残问题。有趣的是,尽管现代规模场的养殖主、饲养员工以及小规模养殖户坚持认为他们饲养的禽类产品是健康的,但是,调查表明,他们家庭消费的却是有机饲养的禽类产品,而不是人工环境饲养的禽类食品。

三、问题与挑战:对于疫情风险管理模式的思考

综上所述,整个疫情规训设置基于现代规模养殖场的风险管理模式得以建立,并不适应于小规模养殖方式和散养方式。作为占主导方式的养殖实践,小规模养殖方式的存在与发展关系到广大养殖主的生计,乃至整个乡村的发展和稳定,不论是消灭,还是对之改造,当地畜牧部门面临着巨大的政策风险与成本。尽管现代养殖技术日趋成熟,但若出于防疫的需要,强行规定其聘请专家,建立现代化的养殖设施非常不切实际。若硬性规定其退出市场,不仅关乎养殖主的生存,而且关系到当地经济的发展。因此,当地畜牧部门权宜之计便是把小规模养殖户组织起来,以便进行统一、规范化养殖。这从21世纪初,由政府推动,在全国乡村风起云涌的养殖小区(即小规模养殖户共同集中在养殖区内从事养殖)便可窥见一斑。事实证明,由于难以对养殖小区内的养殖活动统一进行管理和防疫,即组织成本太高,养殖小区的实践大多沦为失败。目前较为成功的尝试便是公司加农户的模式。本次对辽宁黑山县和广西兴业县的调查表明,黑山县在21世纪初兴建的众多养殖小区中,仅剩下一个处于破产边缘的养殖小区,反之,广西的公司加农户模式似乎比较可行。相对于小规模庭院养殖方式(如黑山县)而言,这种模式具有一定优势,既有利于减少政府的政策成本,而且公司为养殖户提供雏鸡、饲料和技术指导,然而,由于养殖户在自家圈出的空地里从事养殖,普遍存在同庭院养殖相类似的问题,如无法严格消毒与防疫导致鸡病毒的交叉感染以及鸡病乱投医等。总之,以上疫情管理的困境具体表现为疫情规训“知识-权力”设置的不完善,甚至在疫情规训设置内部存在着不可调和的冲突和话语权之争,如经济发展与风险规避孰先孰后?防疫与鸡体健康孰重孰轻等。担负着乡村规训重任的村防疫员不论在资质,还是权力配置上都无力对小规模养殖户和散养户实施有效的规训和惩罚,导致现代疫情规训主体的塑成任道重远。尽管目前工业化养殖文化占据主导,但不排除有机养殖文化的兴起,从国内风起云涌的快乐猪饲养运动可以窥见一斑。也正是因为整个疫情规训设置无力应对乡村多元化的养殖文化和养殖实践,导致现存碎片化的风险管理,一旦疫情爆发,便是“休克疗法”的再次上演。

这种碎片化风险管理的困境在小规模养殖方式上表现得尤为明显。作为农业的分支,这种养殖方式需要较少的资金就能经营,甚至贫穷的人也能从事,而且回报快,能够在有限的资金下快速的发展,“家禽生产主要来源于习俗,不需要特别的努力去增加产量,只要自然和环境适宜,就可以年复一年地从事养殖”[12]65。但是,一旦小规模养殖户采用集约化的方式,在人工的环境下从事养殖之后,从选址、喂食到管理等各方面都是一项复杂、系统的工程。养殖者不仅必须通盘考虑每一个环节,还需要雇佣饲养和防疫方面的专家以及相关的技术人员。然而,“同中型和大型家禽养殖者不同的是,小规模家庭养殖者只受过基础的教育,通常缺少资源,并希望减少他们的风险”[12]。正因为小规模养殖者缺乏资金购买现代化的养鸡设备,也无法雇佣专业技术人员,他们只能沿袭传统的养鸡经验和依靠自身习得的有限的养殖知识和疫情知识从事养殖,从而使得这种养殖方式具有“半集约化”、“半现代化”特点,具体表现为“混杂性”养殖实践,即传统养殖实践与现代养殖实践相混杂。小规模养殖户这种“混杂性”养殖实践所引发的疫情隐患(大部分禽流感疫情爆发于小规模养殖方式中),使得他们成为整个养殖体系中的弱势群体,也是畜牧部门和动物疫控部门欲极力消灭的对象。

就乡村养殖业的发展而言,基本上是“一村一业”。以黑山县的村养殖业为例,依附于小规模养殖方式的是大量其他相关产业的存在,即从进雏到购买饲料,到出售鸡蛋,最后到鸡的下架等,每个环节都形成相关产业链,从而在村庄内形成自成体系的乡村经济体系,如图一所示。尽管,县动物检疫部门要求对雏鸡、鸡蛋以及下架鸡实行强制检疫制度,但是却缺乏统一的技术手段对每一个环节实施严格统一的管理,只能实行碎片化的管理。

四、可能的对策

如何应对这些困境与挑战呢?在笔者看来,有效防控疫情,关键在于切实规范小规模养殖户的养殖活动和提高他们的防范意识。不论消灭还是全面改造小规模养殖户都面临着巨大的政策成本,因此,比较切实可行的办法便是基于他们已有的养殖传统和养殖实践,对之进行规范和改造。首先,必须完善现有疫情规训“知识-权力”设置,即进一步规范村防疫员队伍,提高他们的知识水平和权力配置,使他们能够有效规训和惩罚小规模养殖户和散养户。其次,如何在后殖民主义时代,即在主导的工业化养殖文化下,运用福柯的话语分析理论重估小规模养殖方式和散养方式背后的文化价值与话语权力。

与现代规模场一样,小规模养殖户以追求商业利润为主,但是,与前者不同的是,他们主要沿袭传统的养殖经验,依靠家庭成员间协作,在较简陋的鸡舍里从事养殖。尽管他们缺乏资金建设现代化的鸡舍,也缺乏现代化的养殖知识和防疫知识,但是依然保持了传统养殖的宝贵经验,很容易回归到传统有机养殖实践。基于此,我们可以重新定义工业化养殖文化,即从工业化养殖文化与传统有机养殖文化的关联处来重新定义。如果说,现有的“混杂性”小规模养殖文化实际上是在贬斥或抛弃传统有机养殖文化核心价值的基础上,一味采用传统和现代混杂的养殖技术追求高效率和高利润的话,我们可以定义一种新的“混杂性”养殖文化。这种新的养殖文化在继承和发扬传统有机养殖文化的精华的基础上,给工业化养殖文化注入新的精神营养成分,即采用传统有机饲养方式,生产健康禽类产品,以供应市场的需要。目前中国乡村社会存在两条生产体系:一种是用于供应当地市场,满足当地居民需要的家庭生产体系;另一种是用于供应外地市场,采用集约化方式生产的工业化生产体系[18]。小规模养殖户既可以生产有机禽类产品,供应当地市场的需要,也可以将加工后的有机禽类产品供应外地市场的需要。

对于散养模式而言,也应该对其背后的养殖文化进行重新定义,即重估整个养殖文化。散养户饲养家禽的目的除了满足家庭成员对禽类产品的需要之外,也充分体现了对传统家禽文化的传承。村民饲养家禽的传统实践不仅仅用来生产禽类产品,满足家庭需要以及用于市场盈利,维持家庭的生计,还嵌入到乡村的文化习俗中,成为乡村文化不可或缺的一部分。然而,在疫情防控的语境中,养殖文化似乎就等同于工业化养殖文化,传统的养殖文化在一定程度上被遮盖和忽视。调查表明,黑山县绝大部分乡村曾经盛行斗鸡的传统,甚至周边几个村庄轮流坐庄每年定期举行斗鸡比赛,以丰富民众的生活。然而,在盛行的疫情防控的话语中,不仅这些活动以有碍于疫情防控遭到取消,而且围绕工业化养殖文化,形成了整个村庄内恶性循环的生态养殖环境。如村内成堆的鸡粪堆在路边,散发着臭味;养殖户鸡病乱投医,导致兽药店越开越多,违规药品越买越多;具有药残问题的禽类产品被源源不断销往外地等。正如图一所示,从进雏到买下架鸡的每一个环节都孕育着疫情隐患。如何能够真正反思以疫情防控导向的工业化养殖文化,依据乡村已有的传统,回归传统有机健康的养殖方式和养殖文化,形成村庄内良性循环的生态养殖环境,无疑值得进一步研究。

[参考文献]

[1]Foucault,M.TheArchaeologyofKnowledgeandDiscourseonLanguage. New York: Pantheon Books,1977:27-28

[2]李小云,汪立斌,郑红娥,于乐荣.发展与风险:禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响.北京:社会科学文献出版社,2010

[3]Mika Aaltola.UnderstandingthePoliticsofPandemicscares:anIntroductiontoBlobalPolitosomatics. London:Routledge,2012

[4]布莱恩·雷诺.福柯十讲.北京:大众文艺出版社,2004:132-133

[5]梁瑞华.高致病性禽流感疫病控制模式与宏观管理研究.武汉理工大学博士学位论文,2007:45-46

[6]米歇尔·福柯.必须保卫社会.钱翰,译.上海:上海人民出版社,2010

[7]阎云翔.解决食品安全问题必须回到社会公正的原点.东方早报,2011-08-17

[8]珍·古道尔.希望的收获:食品安全关乎我们的心灵.西安:陕西人民出版社,2009

[9]卡尔·韦伯.吃不消:食品工业化如何侵蚀我们的餐桌和健康.北京:清华大学出版社,2010

[10]袁正东.我国家禽养殖业现状与发展趋势.中国家禽,2011(3):1-3

[11]米歇尔·福柯.规训与惩罚.刘北成,杨远婴,译.上海:生活·读书·新知三联书店,2003

[12]Robinson J H.PrincipleandPracticeofPoultryCulture. Boston: Ginn and Company,1912

[13]张玉芳,蔡相银.农村散养禽禽流感免疫状况与防制对策.畜牧与兽医,2010(2):101-102

[14]常维山,王剑,张伟华.禽流感免疫失败原因分析与改进措施.中国家禽,2011(20):50-51

[15]詹姆斯·斯科特.国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的.王晓毅,译.北京:社会科学文献出版社,2012

[16]史瑞仁,张振仓,等.近年来养鸡与鸡病流行的新特点及禽流感的危害.中国农学通报,2009(2):13-15

[17]MuirW M,Aggrey S E.PoultryGenetics,BreedingandBiotechnology. Wallingford,Oxon,GBR: CABI Publishing,2003

[18]Bessei W.TendenciesofWorldPoultryProduction. The 3rd International DLG-Symposium on Poultry Production in Hot Climates. Hameln,Germany, 1987

The Issues and Challenges of Bird Flu Epidemic Management:

An Empirical Study based on Poultry Risk Management

Zheng HongeLi XiaoyunWang Libin

AbstractPrevious reports of bird flu epidemic outbreak suggest that the presence of small-scale poultry farming is the main cause of bird flu outbreak. It is very important to supervise the small-scale poultry farming in order to rebuild the entire epidemic disciplinary mechanism. However, the survey shows that because the existing disciplinary mechanism is based on modern farms, both of the “knowledge-power” setting and management techniques are unable to implement effective regulation on small-scale poultry farming and backyard farming. Moreover, throughout the rural community, there is a discourse dispute between industrialized farming cultures (modern farming culture) and organic farming culture (traditional farming culture). Therefore, in order to deal with the fragmentation situation of risk management, not only will the existing “knowledge-power” setting be improved, but also the industrialized farming culture would be redefined to overcome the problems of the existing “hybrid” small-scale farming and establish the effective epidemic management mechanism.

Key wordsBird flu; Epidemic disciplinary mechanism; Risk management; Discourse dispute

(责任编辑:陈世栋)