表现主义作曲家使用的序列技法(一)

张家棋

摘要:本篇文章以表现主义代表人物勋伯格贝尔格的序列用法作为研究对象,探析表现主义序列用法之间的差异。

关键词:表现主义 勋伯格 贝尔格 序列技法

阿诺德·勋伯格(1874—1951)是奥地利作曲家、音乐理论家和教育家。作为“新维也纳乐派”的代表人物,他以天才的创新精神和不懈的努力打破了音乐创作的调性功能体系,开创了无调性音乐的先河,与此同时还进一步完善为十二音序列作曲法,从而影响了整个20世纪西方音乐的发展进程。可以说,勋伯格在20世纪音乐的发展中占据这重要的地位。

勋伯格对和声材料的革新无疑是这个世纪一个重要的突破,以“纵生横,横生纵”的十二音法则贯穿他的整个音乐思维和结构(见谱1-1)。

谱例1-1

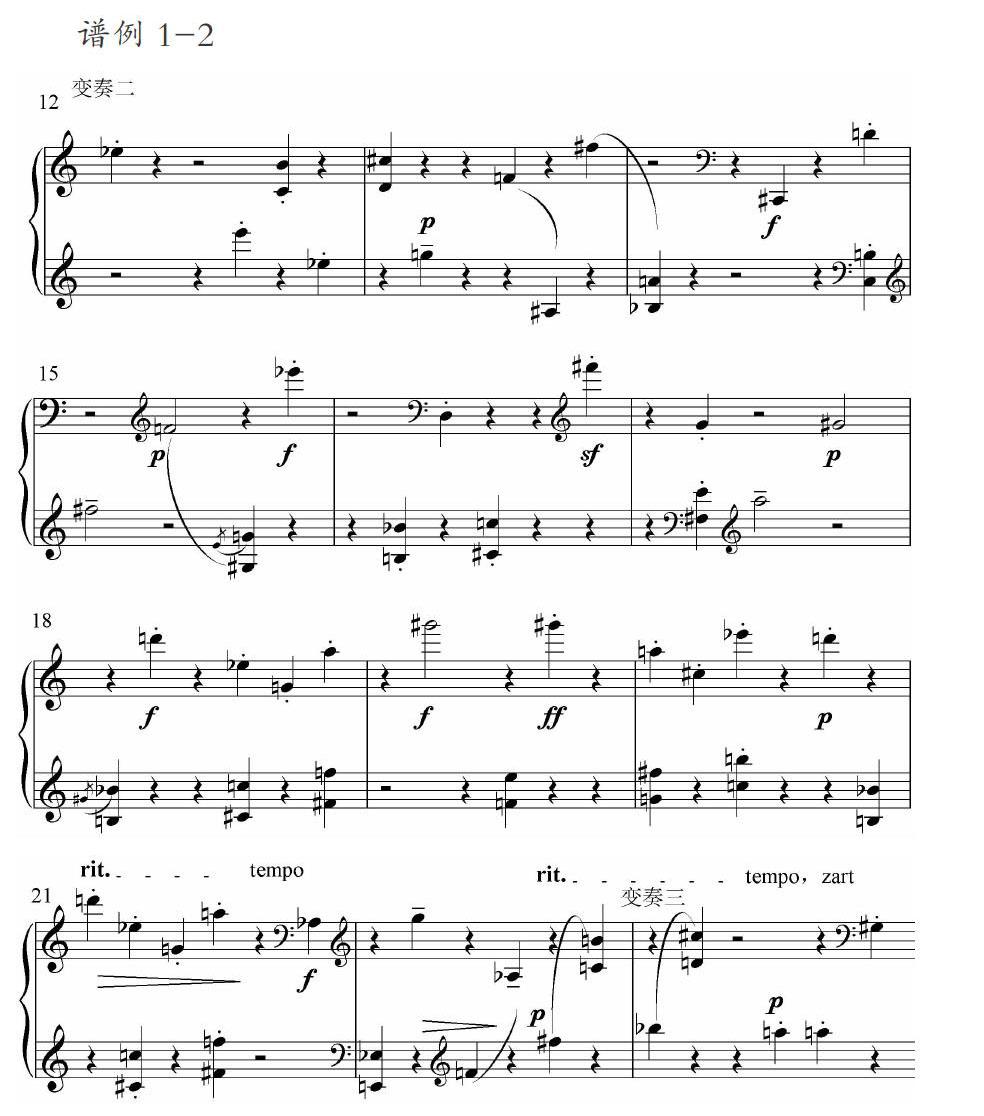

谱例1-1是《空中花园篇》OP15第七首歌曲《忧虑与期待轮流缠着我》的基本结构成分,通过旋律材料与和声材料对比发现,该旋律部分的材料是来自纵向和声的两个外声部的材料,同时纵向材料相互之间是以降B作为轴的倒影材料。当然,勋伯格的序列模式在后代的序列主义作曲家的作品中得到了进一步的对其进行发展、演变。例如在利盖蒂的作品中,他的序列材料主要是以个小二度音程+三全音程作为中心思想进行使用。笔者将其称之为音组,利盖蒂的作品里我们可以发现大量的这种以音组为单位的序列思维,如三音组、四音组等。但不管其音组的单元结构如何变化,其纵升横,横生纵的法则依然不会改变。可能在作品中的纵向音程有时是通过对横向音程进行变型后在依照横向音程的距离去合成纵向材料,又例如在斯特拉文斯基的13音序列,甚至更多号的序列中得以体现。当然,无论用几音组进行音高材料的组织,笔者认为勋伯格式的十二音序列的根本法则是没有改变的,特别是在纵向方面,在后代的序列音乐中改变的只是横向的序列单元,即以三音组,四音组,六音组单独作为一个序列单元。其实,在韦伯恩的钢琴变奏曲中,这种序列方式已经可以发现。尽管韦伯恩《钢琴变奏曲》采用十二音序列进行创作,但我们仍然可以发现其音组化的思维模式进行创作,即以二音组作为一个单位,在横向或纵向方面通过纵生横,横生纵的法则进行对其音高材料的控制(见谱例1-2)。

谱例1-2

这里笔者以韦伯恩《钢琴变奏曲》第三乐章的变奏二和变奏三为例(见谱例3-2)。通过对上谱例3-2分析可见,尽管变奏二和变奏三分别采用序列模式的P1,RI0 ,P0 ,RI1 ,RI7 ,RI1 ,RI6和RI11,R6,R1,RI6,R1,但通过对两个变奏部分的音程材料部分观察,可见整个变奏二主要是建立在以二度二音组作为序列单位的材料。在变奏三的开始部分(23小节)同样以二度音组作为序列单位的材料。当然,在这个曲子中,二度所涉及的范围很广泛,其中包括大小二度和增减二度(包括其转位)。以变奏二(12-19小节)为例,在第12小节中的右手部分尽管包含了一个三音组(大七度+三全音)的关系,但通过对其左手的观察可见左手的小二度音组E-降E是三音组中大七度B-C的转位,在转位后通过移位形成E-降E。同样,在第13小节可见这种类似的情况。尽管右手部分是仅接着前面12小节纵向大七度继续陈述,通过对右手相邻的一个复音程(隔一个八度的小二度,F-升F)观察可见,该材料仍然是最初二度音程语言的一种变型陈述。第13小节是相隔一个八度转位后的三全音程。在第13小节,这种陈述开始颠倒,七度音程被换至左手,二度音程停留在右手。当然,这里的二度音程是相隔两个八度的小二度,故音响空间开始扩大。同样在第15小节中二度音程在音响空间中相继扩大,即相隔两个八度的大二度F-降E。在15小节和16小节处,尽管其音程形态上为减八度,但改音程形态的来源仍然为小二度。同时,这里的减八度音程的安排也是为了避免序列写作中的纯八度音程。在20-21小节连续两小节的七度音程,这里有一种小结构的呼应关系,与12小节的七度,类似于传统和声中的半终止关系,暗示下一个变奏即将开始。在第22小节,其相互之间的音程关系是对整个变奏二中音程关系的一个总结陈述,该片段类似于一个“主功能”。通过对其音程形态分析可见,在右手部分的横向方面包含一个隔开八度的大七度和纵向的大七度。在左手部分包含减八度和横向的増八度关系。可见该小节的音程语言是对整个变奏二中音程语言的一个总结。