要素改革:我国竞技体育后备人才培养的供给侧审视

段丽宁 郭艳民 李赞

摘 要:运用文献资料法和逻辑分析法,对我国竞技体育后备人才培养进行供给侧审视,并进行要素改革。主要结论:从供给侧视角看,我国竞技体育后备人才培养的供给要素是失衡的,必须对其进行改革,具体思路为优势互补、跨界跨项、与狼共舞的人力要素改革;企业入股、补齐短板的资本要素改革;查缺补漏、依法治体的制度要素改革;科学研究、产学研协同的创新要素改革。

关键词:竞技体育后备人才;要素改革;培养;供给侧

中图分类号:G80-05文献标识码:A文章编号:1009-9840(2019)06-0023-07

Element reform: A supply side review of the cultivation of competitive sports reserve talents in China

DUAN Li-ning,GUO Yan-min, LI Zan

(School of Sports Training Science, Tianjin University of Sport, Tianjin 301617,China)

Abstract:With the methods of literature and logic analysis, this paper examines the supply side of the cultivation of reserve competitive sportstalents in Chinaand carries out the element reform. From the perspective of the supply side, the supply factors of the reserve talent training of competitive sports in China are unbalanced, and it must be reformed. The specific ideas are the human factors reform of complementary advantages, cross-boundary and cross-event.The reform of capital factors for enterprises to become shareholders and make up for their shortcomings;The reform of the system elements of checking up on deficiencies and governing the body by law;The innovation element reform of scientific research, industry-university-research collaboration.

Key words:competitive sports reserve talent; element reform; training; supply side

隨着国家体育总局、教育部印发《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》文件的出台,新中国成立以来第一个专门针对竞技体育后备人才培养工作的指导性文件发布,由此,后备人才的培养工作成为我国体育界关注的焦点。文件中明确提出要完善后备人才培养体系,不断提高青少年训练质量和效益。2017年召开的党的十九大中,习近平总书记提出要加强体育强国建设和竞技体育全面发展;2019年全国两会中,李克强总理提出体育健儿要在国际大赛上再创佳绩。国家层面的高度重视,无疑为竞技体育后备人才的培养创造了史无前例的历史新机遇。

面对如此好的机遇,我国竞技体育后备人才该如何培养,追赶世界体育强国呢?现阶段,我国正面临竞技体育后备人才培养新常态的困扰,类同经济发展面临新常态困境,为解决经济新常态问题,2015年习近平总书记提出供给侧结构性改革,到2016年两会突出强调“供给侧结构性改革”,再到2017—2019年两会深化推进“供给侧结构性改革”。此政策逻辑表明,“供给侧结构性改革”是我国当前经济社会发展的重要思路。为顺应时代特征,竞技体育后备人才培养是否也需要进行供给侧改革?

改革政策中包括供给侧改革与需求侧改革,前者通过劳动力、土地、资本、制度创造、创新等提高供给能力,促进经济增长,后者则由投资、消费、出口等社会需求消费,拉动经济上升。当下需明确竞技体育后备人才培养问题主要表现在社会需求不足还是供给能力欠缺。2018年英雄联盟世界赛观赛人数超过2亿,几乎是2017年峰值观众数的两倍,观众人数提高41%[1];2018年中国马拉松场次达1581场,相比2017年的1102场,同比增长43.46%[2],这些现象无不说明社会对竞技体育后备人才培养需求正日趋多样化。显然,问题主要出现在供给侧,单一的供给要素及失衡的要素配置已无法满足人民日益增长的美好生活需要。“人口红利”的消失、精英教练员的匮乏、经费资源分配的不合理、制度机制的不健全、科技创新不足等问题一直阻碍着竞技体育后备人才的培养。因此,如何解决竞技体育后备人才培养的要素供给问题,如何能为竞技体育后备人才培养要素改革提供建议成为本文研究的立足点。本文将从我国竞技体育后备人才培养的人力、经费、制度、创新要素进行改革,扩大有效供给,合理配置资源,提升后备人才培养效益。

1 供给侧视角下我国竞技体育后备人才培养的要素失衡及其表现

竞技体育后备人才的培养与国家、社会、个人等供给主体息息相关,其投入程度和支持力度决定着后备人才的培养效益。但目前存在着供给与需求不相匹配的现象。基于供给要素角度,得出人力、经费、制度、创新的失衡是影响竞技体育后备人才培养的四大要素。

1.1 我国竞技体育后备人才培养的人力数量、质量失衡

本文研究的竞技体育后备人才是指非一线运动员。竞技体育后备人才培养的人力要素是竞技体育后备人才培养的核心力量,是各国保持国际竞技体育地位的重要基础。竞技体育后备人才培养的人力主要是指构成竞技体育后备人才活动基础和投入竞技体育后备人才活动的工作者[3],主要包括教练员、运动员、保障人员等人力,他们是竞技体育后备人才培养中的领导者和管理者,极大影响着后备人才的成材率。

从竞技体育后备人才培养的人力数量失衡来看,具体表现为:1)运动员、教练员、保障人员等均存在失衡,如教练员与运动员的配备比例一直低于国家体育总局1∶6~10的规定;同时,运动员数量较为短缺,如1958年全国青少年业余体校学生规模为77万人,但到2016年各级各类体育运动学校只有14 766人,塔基人数明显存在不足[4]。2)从各区域数量来看,例如:广东、山东、浙江等经济实力较强的东部省份普遍呈现出较多的人力数量,而云南、宁夏、西藏等经济欠发达的西部地区人力数量则相对较少;3)基于各项目的人力数量,可以看到田径、篮球、乒乓球等基础大、社会开展普遍的项目人力数量较多,而铁人三项、现代五项、马术等群众基础差、社会开展较差的项目人力数量存在不足[5]。4)从性别来看,男子教练员、运动员数量几乎为女性数量的2~3倍。由上得出,运动员、教练员等数量在配备比例、地区、项目、性别等均存在失衡现象。

从质量失衡来看,我国与体育强国在竞技体育后备人才培养人力质量方面存在明显差异,如美国在里约奥运会所获奖牌中有84%的运动员来自大学[6],他们兼具较高的竞技能力与文化素养。而我国竞技体育后備人才培养的人力普遍存在运动技能高但文化水平低的现象,如57%左右的教练员为大专以下学历水平[7],90%的体校运动员文化成绩处于及格线以下[8]。各地区后备人才培养的人力质量存在区别,例如2015年广东省等级教练员发展人数为111人,而宁夏回族自治区的等级教练员仅为9人[9],可见经济水平对后备人才培养的人力水平有较大的影响。从各项目后备人才培养的质量来看,羽毛球、乒乓球和跳水等优势项目后备人才培养相对质量较高,而足球、篮球等弱势项目则普遍较低,项目的国际水平与后备人才培养人力质量息息相关。由上得出,我国竞技体育后备人才培养的人力质量与国外有较大差距,且在国内各地区各项目均存在失衡现象。

1.2 我国竞技体育后备人才培养的经费来源、分配失衡

资金是竞技体育后备人才培养的重要保障,是后备人才队伍取得优异成绩的物质基础,对后备人才的训练场地设施、教练员的培育与引进等有重要影响。竞技体育后备人才培养资金主要是指培养后备人才所需的资金,主要包括后备人才体育教学经费、运动训练经费、场地设施经费、教练培训经费、比赛经费等各项费用。充足的体育经费可以保障场馆器材的购置维护、先进训练手段的引进、激励运动员夺取优异成绩等,培养出优异的后备人才梯队。

竞技体育后备人才培养的经费来源失衡,具体表现为:一是体育强国中美国和德国经费主要来源于社会,政府只投资很少一部分。而我国经费以政府供养为主,市场和社会等进行补助。例如,周洪珍在《六省市重点项目后备人才培养、场馆设施和经费来源及使用政策的研究》中提到70%~80%的经费依靠国家拨款,低于20%的经费来源于社会。二是各项目经费来源存在不同,足球、网球等市场化项目逐渐与企业、俱乐部等进行合作,转向社会筹资;而举重、跳水等非市场化项目依然主要靠政府拨款。

在资金分配结构上,也不尽合理。一方面,“缩短战线、突出重点、集中优势”的发展战略,使得大多数资金分配到一线队伍和“经济类”项目中,而三线队伍和“获利”不高的运动项目被边缘化,进而导致“马太效应”[10],对各项目后备人才队伍的壮大极为不利,尤其是潜优势项目。另一方面,国家对高等院校的拨款仅支持办学和科研,不包括对高校高水平运动队的建设。由于高校运动队成绩不突出,企业等社会组织赞助意愿较低[11],这些都阻碍着竞技体育各项目后备人才队伍的进一步发展。

1.3 我国竞技体育后备人才培养的制度设计、落实失衡

制度是我国竞技体育后备人才培养的重要保障,是实现我国体育事业目标的组织保证。竞技体育后备人才培养制度主要是指国家体育部门为实现竞技体育后备人才培养任务而实施的各种竞技体育后备人才规章、制度、措施的总称,主要包括《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》《青少年体育“十三五”规划》、青少年竞技体育后备人才培养规范管理层面制度等。先进、科学的制度可以推进竞技体育后备人才的培养趋于完善,使我国竞技体育得以持续性发展。

在竞技体育后备人才培养制度的设计方面,一是我国对选材制度和训练制度的设计相对较少,对竞赛制度和管理制度的设计相对较多。二是在后备人才培养过程中存在制度设计失衡,在选材制度中,选材方式大多为教练员物色、基层体校决定,大的训练机构或省体育局批准,教练员与基层训练单位拥有很大的决定权,“近亲繁殖”“排队选招”“关系选招”等现象屡见不鲜[12]。训练制度中,在《运动员聘用暂行办法》中提到坚持科学训练,有针对性地开展文化教育工作,保障优秀运动员接受文化教育的权利[13]。可见,此制度中的科学训练只是泛泛而谈,无具体依据条令。竞赛制度中,体育和教育部门竞赛资源信息设计的隔绝,致使体育部门不承认对方举办比赛的运动员等级资格等。同时,较少的青少年体育赛事,难以提高运动员的技战术水平和团队精神。管理制度中,运动员注册交流制度设计的漏洞,使得运动员不能合理流动,并对其参赛机会的保障带来影响[14]。

在制度落实方面,一是选材制度中明确要求挑选全面发展的运动员,但管理者和教练员偏向于以专项成绩为选材指标,力求最短时间内创造最佳成绩。二是训练制度中,为解决学训矛盾,提出了体教结合模式,但现在教育系统与体育系统依旧是“两张皮”,各自为政,虽然普通学校与体校、俱乐部等已进行合作,但只是表面上的融合,而未真正解决运动员的文化素养问题。三是竞赛制度中,一直在强调端正赛风赛纪,但兴奋剂事件屡见不鲜。四是管理制度中,明确要求教练员需向上级部门输送优秀运动员,但由于奖励机制薄弱,有的教练员通常会“暗箱操作”私自截留运动员为其效力。

1.4 我国竞技体育后备人才培养的创新能力、转化失衡

创新是我国竞技体育后备人才培养的灵魂,是我国竞技体育发展的不竭动力。竞技体育后备人才培养的创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有竞技体育后备人才培养的知识和物质,在特定的环境中,为满足社会需求,而改进或创造新的竞技体育后备人才培养内容,并能获得一定有益效果的行为。

在创新能力方面,一是从我国体育科学研究中 R&D(科学研究与实验发展)失衡进行分析,我国对于体育基础研究的创新相对较少、体育应用研究的创新相对较多,体现在我国学者在申请国家课题时,即使申请的是基础性研究课题,但大部分集中于应用性基础研究,对于纯基础研究的课题相对较少。正如专家提到的超量恢复和能量代谢等应用性基础研究提高了竞技运动水平,而当代热潮的计算机技术、基因技术等基础研究在体育中还尚在开发[15]。二是在竞技体育后备人才培养的整个过程中,选材创新能力、科学训练监控能力、竞技参赛能力(竞技能力转化为参赛能力)、科学管理能力不平衡,相对侧重于选材的科技创新驱动、运动训练的科技创新保障;相对缺失竞技参赛保障的创新供给、管理模式的科学合理和机制的创新。

在成果转化方面,一是在举国体制的大框架下,竞技体育行政管理相关利益的制度设计和机制改革类的创新成果转化不够通畅;由于功利思维和短视行为所导致的涉及初期需要投入较多人财物的创新成果转化不够通畅;基础研究转化为应用研究的桥接研究较少甚至缺失,导致创新成果转化不够通畅,例如:体教结合模式、“温州模式”等多元化后备人才培养模式的理论基础研究早已提出,但对于如何具体应用到各省市中,尚缺乏相关研究。二是在竞技体育产学研協同体制和相关政策性文件的引导下,体育知识、技术都得到了创新,但具体的利益分配、合作形式等均缺乏配套的机制,尤其是高校、科研机构与企业之间的对接、合作不够紧密,导致成果转化率普遍较低。

2 供给要素改革:我国竞技体育后备人才培养的必然选择

2.1 我国竞技体育后备人才培养适应新常态要求供给要素改革

供给要素改革是突破竞技体育后备人才培养新常态现象的内在要求。马克思主义哲学提到“经济基础决定上层建筑”,经济基础决定上层建筑的产生、性质、变革,竞技体育后备人才培养属于上层建筑的重要组成部分,其培养方式必然与经济相关。

当前我国经济正处于新常态时期,经济从高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。中国经济进入新阶段,为适应这种变化,我国竞技体育后备人才培养迫切需要进行供给要素改革来适应新时期的经济要求,增强经济稳定发展的动力源。同时,我国对竞技体育后备人才的需求不仅限于为国夺牌,更需要其带动我国竞技体育产业的发展,调动政府、市场、社会积极参与的活力,促进经济更好更快发展。正如《体育发展“十三五”规划》和《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》突出强调在发展竞技体育夺牌战略的基础上,更要大力发展体育产业,挖掘消费潜力,打造经济增长新动能。

由此可见,为适应经济发展新常态的要求,突破竞技体育后备人才培养新常态现象,必须对竞技体育后备人才培养进行要素改革。

2.2 我国竞技体育后备人才培养的效益提升需要供给要素改革

我国竞技体育事业正在从大向强迈进,建设体育强国是新时代我国体育发展的奋斗目标。作为竞技体育塔基的竞技体育后备人才必须提升效益以突破我国现有的竞技体育国际地位。

2017年国家体育总局和教育部联合制定的《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》旨在通过完善竞技体育后备人才培养体系,提高青少年训练质量和效益。高效益的竞技体育后备人才培养体现在较高的投入产出比,通过政府、社会、市场有效的供给提高我国夺牌率,加强我国竞技体育产业化的程度。高效益的竞技体育后备人才是适应国家体育强国战略的表现,有利于我国竞技体育事业的全面发展。然而,我国竞技体育后备人才培养问题一直制约着我国竞技体育后备人才效益的提升。

因此,竞技体育后备人才的培养迫切需要进行供给要素改革,提高各要素配置效率,提升竞技体育后备人才培养效益。

3 我国竞技体育后备人才培养的供给要素改革思路

经济新常态背景下,我国按照市场导向的要求规范政府的权利,矫正要素配置扭曲,增强供给要素对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,满足广大人民群众的需要。因此,为解决竞技体育后备人才培养的要素失衡现象,我国必须通过要素改革来合理配置供给要素,使各要素的分配处于相对均衡的状态,满足日趋提升的社会需要。本文将从人力、资本、制度、创新4个要素阐释竞技体育后备人才培养的要素改革。

3.1 人力要素改革

人力是竞技体育后备人才培养的源头,合理的数量和较高的质量是竞技体育后备人才培养要素改革的必然要求。因此,推进供给要素改革离不开人力要素改革。

3.1.1 优势互补:不同地区人力要素的供给整合

“优势互补”在本文中理解为强弱地区的人力互补,包括强经济强后备人力地区与弱经济弱后备人力地区之间的优势互补,亦包括强经济弱后备人力与弱经济强后备人力之间的优势互补等,旨在最大限度的结合地区间的优势内容来整合后备人力的供给,以均衡各地区后备人才培养的人力数量。

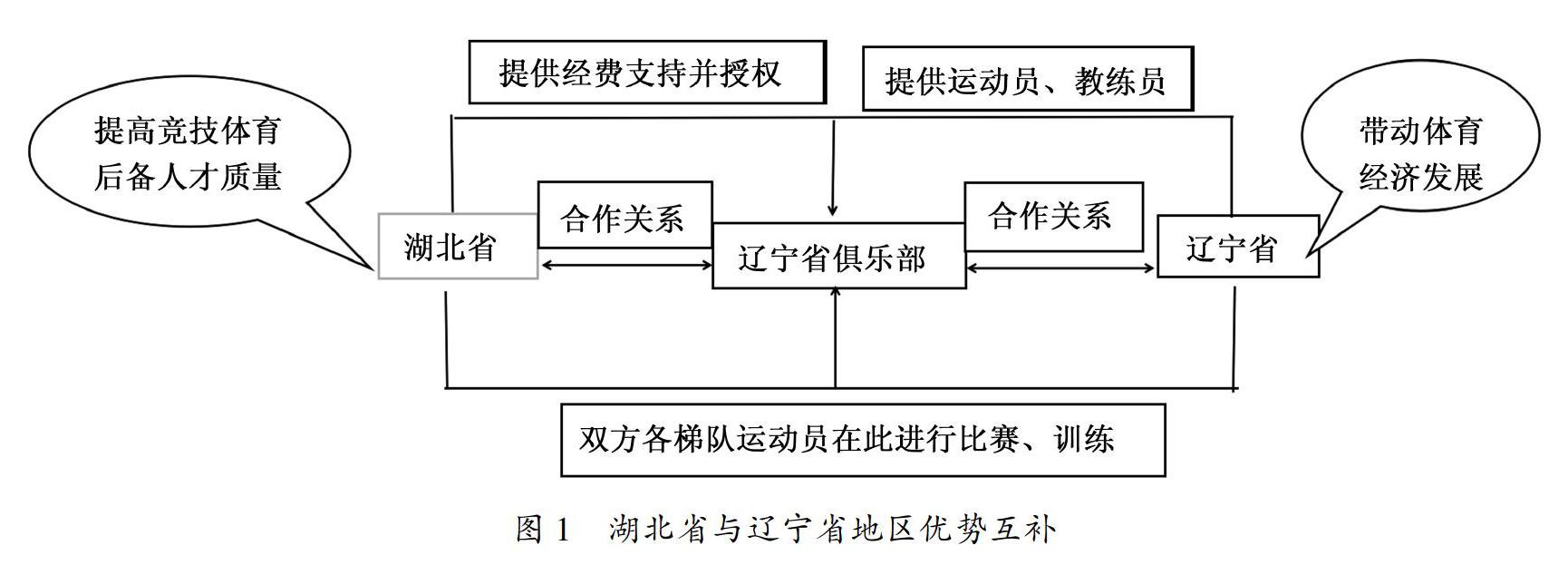

“优势互补”旨在实现地区间的人力流动,有效解决后备人才培养过程中各地区的人力数量失衡现象。强经济弱后备人力地区可以充分利用经费充足的资源,高薪聘请强后备人力地区的优秀教练员和运动员,通过科学有效的训练提高竞技体育后备人才整体水平;弱经济强后备人力地区利用自己后备人力较充足的优势,吸引经济发达地区进行投资,并与其进行运动员、教练员等的交流与学习,以满足地区间经费和后备人力数量的双需求,达到共赢。例如(图1):经济较发达的湖北省可与后备人才质量较高的辽宁省进行合作,湖北省提供经费建立辽宁省体育俱乐部、机构等社会组织,辽宁省提供后备人才培养的人力等资源,发挥辽宁省的体育人才优势,带动辽宁省体育经济的发展;同时湖北省与辽宁省的各梯队运动员可在此俱乐部进行比赛训练,进而提高湖北省运动员竞技能力;并且双方可达成协议,允许辽宁省队员代表湖北省参赛等要求,以达到湖北省投资目的,实现两地区的共赢。

3.1.2 跨界跨项:不同项目人力要素的重新配置

2017年8月15日国家“跨界跨项选材”研讨会召开后,我国便掀起了“跨界跨项选材”热潮,此举可以打破现有项目选材范围的限制, 实现“打破项目壁垒, 整合资源”的目的[16],是基于对专项运动培养系统产生的流失运动员和非潜力运动员的再利用设计[17]。因此,其可以成为我国竞技体育后备人才数量薄弱项目的重要来源。

“跨界跨项”选材工作,不仅对完成东京奥运会和北京冬季奥运会备战任务有重大意义,同时也是协调我国不同竞技体育项目间人力重新配置的关键举措。在实施中教练员、管理人员等应深入探究可进行跨界跨项的人才库,尤其关注即将退役的高水平运动员;其次,要建立科学系统的体系培养跨项后人才,以避免人才浪费;最后,要根据LTAD理论研制科学系统的符合我国国情的各项目《专项训练大纲》指导我国跨界跨项选材培养工作,尤其强调要以不同项目的专项化时间差为前提条件;以运动员的动作技能、体能、心理、认知、情感心理表征四要素为成功选材的重要基础[17]。

3.1.3 “与狼共舞”:不同质量人力要素的跨国整合

在竞技体育后备人才培养中,“与狼共舞”意指我国后备人才培养的人力与国外强势力进行交流学习,提高我国人力质量的训练学习能力,主要包括我国运动员、教练员出国与优秀队伍进行训练比赛和我国引进国外优秀运动员、教练员与国内队伍进行训练比赛等表现形式。

“与狼共舞”包括“走出去”和“引进来”两种形式。“走出去”指我国竞技体育后备人才队伍出去参加国外的联赛,“引进来”是我国引进国外高水平队伍及运动员等与中国本土运动员进行对抗比赛,二者都是在高水平强对抗的环境下进行训练竞赛,提高运动员竞技水平、教练员执教能力。在此过程中,要根据队伍的竞技能力选择适合的高水平国家及队伍进行训练与交流,尤其是潜优势项目应积极选择“与狼共舞”模式,与国外高质量的人力进行交流学习,汲取国外先进的训练方法和训练手段,以提高中国运动员竞技能力,积累实战经验,突破我国潜优势项目现状。

3.2 经费要素改革

竞技体育后备人才的培养需要雄厚的财力支持,当前培养竞技体育后备人才的资金来源以政府投入为主,社会投入以及体育部门自身的经营创收为辅,为使投资主体呈多元化,建议资本要素要进行如下改革。

3.2.1 企业入股:社会供给经费要素的多元共赢

企业入股竞技体育后备人才的培养是竞技体育市场化的表现形式,此举不仅可以提高企业品牌知名度,也可以给竞技体育后备人才的培养提供经费保障,实现主体的多元共赢。

杜高(北京)体育文化有限公司助力YBU全国青少年篮球联赛、2018年康纳斯冠名赞助全国少年体操比赛总决赛等企业赞助体育赛事已成为常态,可见,竞技体育后备人才培养经费来源的社会化趋势已日益凸显。为深入贯彻落实《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》中提到的引导和支持社会力量参与竞技体育后备人才培养工作,企业可以通过评估、测试等方式预测后备人才竞技体育发展潜力,然后与优秀青少年运动员签约,与培养单位共同培养,提供必要的资金及物质保障,并在其成才之后获取相关利益。如足球项目的运动员武磊,少儿时期在根宝足球基地进行训练,2019年收获西甲生涯首球,成名之后自然给根宝足球基地带来金钱与声誉等。总之,通过企业入股可以吸引更多的社会力量加入竞技体育后备人才培养队伍,同时给企业带来利益,加速竞技体育市场化发展进程。

3.2.2 补齐短板:薄弱环节经费要素的着重分配

竞技体育后备人才培养的经费分配一直是关注的焦点,為避免各项目各地区后备人才培养经费出现“木桶效应”,使整体协调发展,现提出以下建议。

第一,我国应扶持补贴经济欠发达地区和产业化较低项目,尤其是西部和东北部等地区,以及体操、举重等项目;对于经济发达地区和“经济类”项目做到“放手”,使其依靠市场,在市场中寻找经费赞助者,推动竞技体育市场经济发展。

第二,在竞技体育后备人才培养中需按照一定顺序进行投资,如:优先投资教练员和运动员,然后依次对竞技比赛、竞技体育科学研究、体育场馆设施、非政府性竞技体育组织以及行政支出进行投资,使有效资金效益最大化[18]。

最后,国家应明确体育彩票公益金中的一部分用于后备人才的体育培训和赛事推广;对开展青少年体育训练申报项目的予以资金支持;对于重点项目如冰雪、游泳等项目,应适当给予资金倾斜,将有限资金设置到参与度高、发展基础好的地区,以点带面,带动其他地区的进一步发展。

3.3 制度要素改革

制度要素改革是供给要素改革的重要保障。制度内涵和制度质量是决定竞技体育后备人才培养质量最重要的因素。当前,我国竞技体育后备人才培养中遇到的问题大多可以从体制机制层面寻找原因,因此,竞技体育后备人才的制度变革与制度创新刻不容缓。

3.3.1 查漏补缺: 人才培养制度要素的供给设计

“查漏补缺”在竞技体育后备人才培养制度中意指查找竞技体育后备人才培养制度设计中存在的漏洞以及制度空缺的地方。

在选材制度设计中,需明确选材人员标准,其必须具备选材相关的生理、心理、遗传等知识及丰富的选材经验方可加入选材队伍;在选材中,根据各项目特点及后备人才专项表现成绩进行综合选材,降低各项目潜在的相对年龄优势,突破项目、地域限制,进行二次选材,对各项目的选材工作做到严格把关,尽量做到不错选漏选有潜力的运动员。

在训练制度设计中,强调体教结合制度,明确运动员只有文化成绩合格后,才可参加比赛等活动,否则运动员将会被禁赛等惩罚措施;要确定各项目各年龄段的训练负荷,确保运动员机体的恢复,将其培养成学训兼修的体育人才。

在竞赛制度设计中,我国体育系统、教育系统和社会系统应协调配合,做好各系统间的沟通机制,畅通互联网信息共享。在普通中小学、体校、俱乐部增办青少年赛事,增加青少年单项赛事、青少年训练营、夏(冬)令营活动的多样性,满足不同青少年群体的需求。

在管理体制设计中,明确后备人才的利益分配和安全保障制度。在运动员形象商业开发权利益分配中,允许运动员周期训练的前期阶段在运动管理中心备案后参加商业活动,在赛前关键阶段,将其赋予运动管理中心,进行运动队的训练和教育。各系统制定青少年安全防范制度,加强校外体育活动安全指导,建立训练和竞赛中意外伤害保险制度,切实保障青少年活动安全。

3.3.2 依法治体: 政策法规制度要素的贯彻实施

“依法治体”在竞技体育后备人才培养中指的是遵循国家有关政策法规培养竞技体育后备人才。

在选材工作中《关于加强竞技体育后备人才培养工作指导意见》[19]提到培训教练员和科研等人员,用科学先进的理念进行选材,研制各项目各年龄层次的选材标准,并成立青少年选材工作领导小组等机构为青少年选材和训练提供科学依据,如上海市下达了关于进一步加强和整合市体育局系统青少年选材育才工作的文件。

落实学训制度,树立“以人为本”的学训理念,加强后备人才文化教育,提高科学训练水平,各地贯彻落实国务院《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》精神,保证义务教育阶段运动员在文化学习的基础上,每天训练时间不超过2.5小时,中专阶段运动员每天训练时间不超过3.5个小时[20],提高运动员文化素养。并建立健全运动员文化教育联席会议制度和监督制度,全面落实后备人才体育精神与文化素质的共同提升。

落实竞赛制度,创新发展后备人才培养的体育竞赛体制,建立健全符合青少年成长发育规律、运动技能形成规律的青少年竞赛体制,形成全国、省、市、县4级青少年体育竞赛,建立“俱乐部+体校+普通学校”多元化青少年体育竞赛体系,满足不同后备人才群体的需要。严禁青少年在体育竞赛中的弄虚作假行为,杜绝使用兴奋剂行为,为青少年运动员创造公平、公正的参赛环境,保障青少年运动员的参赛权益。如:上海市体育局关于印发《关于本市体育赛事活动组织体系设置的若干规定(试行)》。

落实管理制度,做好竞技体育后备人才的选材、训练和竞赛管理工作,为后备人才的培养做好保障。如:北京市体育局关于印发《北京市体育竞赛裁判员管理办法》;天津市体育局关于印发《天津市青少年体育专项经费管理使用办法(试行)》。

3.4 创新要素改革

创新是提高竞技体育后备人才培养质量的关键举措,更是彰显我国竞技体育实力的重要内容。实施创新驱动战略是激发体育前进的引擎,是推进体育发展的强大驱动力,因此,在竞技体育后备人才培养中需全面提升科技创新能力,助力我国迈进体育强国。

3.4.1 科学研究:体育科技创新要素的学科交叉

体育科学研究使人类认识客观事物的内在本质和体育运动规律,前沿的科学研究让我国把握体育科技制高点,给予竞技体育后备人才培养不断创新的原始动力。

我国应重视体育基础研究,发展应用研究。继续深化对我国优势项目形成和发展规律的认识和总结,积极引进国际前沿训练理念、理论和方法,结合本国竞技体育后备人才现状及各项目实际等进行本土化吸收,创新本土化基础研究,突出强调体育学科与基础学科的交叉性研究,探索管理学、经济学、心理学、生物力学、康复学等学科在体育运动中的广泛应用,扩大和加深体育管理学、体育经济学、体育心理学等学科的研究范围和研究深度,为竞技体育后备人才的培养提供理论支撑。基础研究服务于应用研究,我國科研专家应聚集于创新竞技体育后备人才培养理论与实践的桥接研究及实践研究,始终坚持理论与实践的辩证统一,致力于将科学研究应用于体育运动。

另一方面,强调人才强体,提升创新能力。体育科技人才是提高竞技体育后备人才培养的领军者。应不断完善科技人才培养体系,优化制度供给,扩招科技人才,成立高水平体育科研队伍。同时,重视创新能力的培养,突出青少年选材、训练监控、竞技参赛和科学管理等能力的创新,尤其是竞技能力转为参赛能力的创新。正如《青少年体育“十三五”规划 》中提到完善和创新科训结合的政策措施和推进机制,提高竞技体育后备人才培养的体育科技创新能力,为迈向体育强国奠定基础。

3.4.2 产学研协同:多元单位创新要素的有效集成

推进产学研结合,加快科技成果转化。建立体育企业、高等院校、科研机构等多元单位常态交流机制,构建以科研单位为主体、市场为导向、产学研相结合的后备人才创新体系。通过专业功底扎实、学术水平高和咨询能力强的后备人才体育研究团队将竞技体育后备人才培养的最新科技成果与后备人才培养的实际创新需求进行有效对接,使创新成果高效应用于青少年培养,带动竞技体育产业的快速发展,实现多元单位创新要素的有效集成。

4 结语

从供给侧视角审视我国竞技体育后备人才培养,可以在适度强调总需求的同时,着力提高供给质量和效率,合理配置要素资源,提升竞技体育后备人才培养效益。人力资本等供给要素改革对于培养竞技体育后备人才有积极的理论和实践意义,制度和创新要素改革是供给要素改革的核心,通过二者保障才有可能突破竞技体育后备人才培养新常态。

参考文献:

[1]2018英雄联盟全球总决赛IG对阵FNC的决赛观赛人数超2亿[OL].http://www.sohu.com/a/273910931_120006924.

[2]中国田径协会重磅发布 2018马拉松数量达1581场[OL].http://sports.sina.com.cn/run/2019-03-11/doc-ihrfqzkc2909416.shtml.

[3]肖林鵬.中国体育管理体制改革研究述评[J].西安体育学院学报,2005(1):23-26.

[4]阳艺武,吕万刚,郑伟涛.我国竞技体育后备人才培养现状与发展评价[J].上海体育学院学报,2015,39(3):44-49.

[5]陈洪.边缘革命视角下竞技体育后备人才培养的基层实践研究[J].武汉体育学院学报,2018,52(1):36-41.

[6]陆贝.美国竞技体育后备人才保障研究——兼论学训矛盾的缓解之策[C].2017年全国竞技体育科学论文报告会论文摘要汇编,中国体育科学学会,2017:2.

[7]刘青,温建,李以庆,等.新时期四川省业余训练走向研究[J].体育科学,2010,30(7):3-15.

[8]于爱军. 山东省竞技体育后备人才培养现状及发展模式的研究[D].上海:华东师范大学,2006:17-18.

[9]中华人民共和国统计局.国家数据·体育[EB/OL].http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm.

[10]马志和,徐宏伟,刘卓,等.论我国竞技体育后备人才培养体制的创新[J].体育科学,2004(24):56-59.

[11]刘建国,赵德勋,崔冬雪,等.我国竞技体育后备人才多元化培养的重要渠道及机制研究[J].山东体育科技,2014,36(2):61-64.

[12]雷静. 四川省退役运动员安置现状与改进措施研究[D].成都:成都体育学院,2016.

[13]运动员聘用暂行办法[OL].https://baike.so.com/doc/3659004-3845860.html.

[14]袁燕萍,王亚坤.运动员注册交流制度预期目标的偏离与防范[J].四川体育科学,2018,37(2):8-11.

[15]王瑞元,周越.体育基础研究与应用研究的关系——体育科学研究中R&D模式:现状与展望[J].北京体育大学学报,2006(11):1441-1445.

[16]张欣,杨军,赵亮,张霈.我国排球“跨界跨项”选材中关键问题的研究[J].武汉体育学院学报,2018,52(4):81-86

[17]关志逊,薛岚.LTAD理论视域下的跨界跨项选材培养系统化实施路径的研究[J].体育与科学,2019,40(2):37-46.

[18]刘东升,孙敬.我国竞技体育可持续发展投资优先顺序研究[J].天津体育学院学报,2009,24(4):310-313.

[19]中国体育报.关于加强竞技体育后备人才培养工作指导意见[EB/OL].http://sports.people.com.cn/n1/2017/1206/c412458-29689300.html.