运动负荷与生理负荷的关系研究

张开 陈培友

摘 要:对有关运动负荷与生理负荷文献进行综述,探求“运动负荷”与“生理负荷” 之间的关系,以期更好的对负荷进行科学安排与计划,为负荷的测量及有效监控给予指导。研究认为:已有研究中对“负荷”邻近属概念的界定存在分歧。提出运动负荷与生理负荷概念的定义,认为“工作量”是定义时应当遵循的邻近属概念。充分探求负荷相关概念背后的生理学机制,认为运动负荷是刺激产生的来源,生理负荷是应激变化的结果。对运动负荷与生理负荷不同的实践功能与评价指标进行了区分,认为训练负荷的安排与监控分别是运动负荷与生理负荷主要的实践功能;物理指标与生理、生化指标分别是运动负荷与生理负荷测评的主要手段。

关键词:运动负荷;生理负荷;强度;关系

中图分类号:G804文献标识码:A文章编号:1009-9840(2019)06-0036-06

Relationship between physiological strain and exercise stress

ZHANG Kai,CHEN Pei-you

(School of Sports Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023,China)

Abstract:Abundant literature related to physiological strain and exercise stress has been reviewed to explore the relationship between them,so as to better arrange and plan them scientifically and provide sufficient guidance for the measurement and effective monitoring of load. The results show that divergences of the adjacent genus concept of“load”are existed from current studies. The definitions of physiological strain and exercise stress are proposed,the“workload”is the adjacent genus concept should be followed when defines. Physiological mechanisms behind the related concepts of load are detected,exercise stress is one source of stimulus and physiological strain is a result of adaptation. Diverse practical functions and evaluation index are divided, schedule and monitoring of training load are the practical functions of exercise stress and physiological strain respectively.Physical index and physiological-biological index are the main methods for the measurement of exercise stress and physiological strain respectively.

Key words:exercise stress; physiological strain; intensity;relationship

隨着科学技术的日益进步以及全民健身上升为国家战略的背景之下,负荷的有效控制愈发成为科学化训练的基础之一。如何将运动时的负荷控制在安全而有效的范围内,对发挥全民科学健身在健康促进、慢性疾病预防和康复等方面的积极作用具有重要的意义。运动负荷是对人体活动过程的定量描述,生理负荷反映人体在运动过程中机能状态的变化[1]。运动负荷与生理负荷的基本概念及相互关系,是运动训练理论研究与实践活动的重要依据。但在运动负荷的相关研究中,由于早期理论出发点的不同及相关定义的模糊,学界对“运动负荷” 一词基本概念的解读具有较大的偏差。部分学者将运动负荷定义为“运动时机体所承担的生理负荷”,将运动负荷与生理负荷作为同等概念进行理解;部分学者则认为运动负荷是“通过练习对有机体施加的一种刺激”,将运动负荷与生理负荷解读为刺激与应答。“运动负荷”与“生理负荷”,“运动负荷”与“刺激”以及“生理负荷”与“应激”之间的关系始终缺乏严格的区分和确切的界定。“运动负荷”及“生理负荷”基本定义存在的模糊和矛盾的认识,造成相关文献中用于表述“负荷”的名词繁杂且不统一;“运动负荷”与“生理负荷”概念背后生理学机制的忽视,使得理论与实践中对二者概念间的关系存在一定的曲解;“运动负荷”与“生理负荷”实践中功能划分的不明确,致使二者在应用时评价指标的选择存在混淆。因此正确定义“运动负荷”与“生理负荷”的基本概念,探求二者背后的生理学机制,区分“运动负荷”与“生理负荷”实践功能与评价指标的不同,无论是对于负荷的测量及有效控制还是对于运动训练理论的构建都是非常必要的。

1 概念的辨析

1.1 负荷概念

概念是反映思维对象的特有属性的思维形式。关于概念,有两个方面:一是外延,即一个概念所反映的每一个对象;二是内涵,即对一个概念对象特有属性的反映[2]。运动负荷与生理负荷便是负荷这一上位概念的外延,负荷这一概念的外延还可以包括工作负荷、电力负荷、机械运动负荷等。而运动负荷与生理负荷作为负荷的下位概念,必须反映出上位概念的特有属性。了解负荷这一概念的内涵,才能更好地把握运动负荷与生理负荷的基本概念,明晰二者之间的区别与联系。

“负荷”一词,现代汉语词典给出的定义是:“动力设备、机械设备以及生理组织等在单位时间内所负担的工作量[3]。”根据定义,“单位时间内所负担的工作量”是负荷的特有属性,即负荷这一概念的内涵,“工作量”则是负荷这一概念的邻近属概念。

1.2 运动负荷概念

对于运动负荷概念的解读,存在着不同的理论学说。在早期的相关研究中,国外运动训练学专家将运动训练过程中的“运动负荷”称为“训练负荷”。但目前为止,国内外对运动负荷(或训练负荷)概念的界定还未达成统一的共识。其主要原因在于,不同学者对运动负荷内涵的确定上存在纷争;从概念定义的结构式来看,这一分歧表现在运动负荷这一概念的邻近属概念是什么。根据属概念的不同,可以将运动负荷的定义大致分为以下几种:生理负荷说、刺激说、刺激应答说与工作量说[4]。

1.2.1 生理负荷说

学者马冬梅[5]与李大为[6]等,将生理负荷作为运动负荷的邻近属概念,即将“运动时机体所承担的生理负荷”作为运动负荷概念的内涵。认为,“运动负荷是运动员有机体在训练比赛过程中承担的生理负荷。”

1.2.3 刺激说

前东德哈雷博士最早提出了“刺激说”的相关概念:如果一种刺激能够产生训练效果,并能够发展、巩固或保持运动员的训练状态,那么这种刺激就叫做训练负荷[7]。我国学者过家兴[8-9]与捷克学者扎赫拉德尼克[11]对运动负荷的定义与“刺激说”的理解相吻合。

1.2.3 刺激应答说

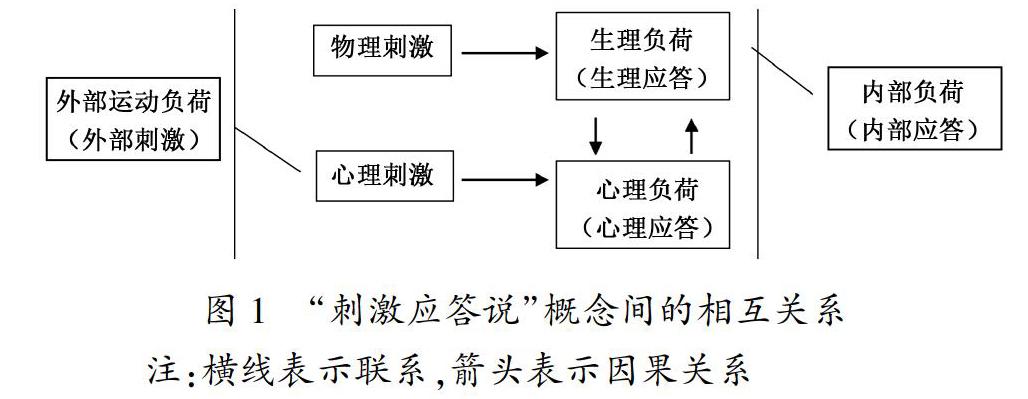

刺激应答说一定程度上可以被视为刺激说的延续与拓展,其实质是将运动负荷划分为外部负荷与内部负荷,外部负荷指人体通过外部的身体活动对人体内部所施加的刺激,内部负荷则指有机体在承受外部负荷刺激时所产生的内部应答反应,并且通过生理和心理内部负荷表现出来[11]。这一学说由苏联学者普拉托偌夫[13]提出,“刺激应答说”对运动负荷概念的解读,得到了我国学者徐本力[12,14]与吕予锋[15-16]等的认可。

1.2.4 工作量说

“工作量”说是以“负荷”一词的邻近属概念“工作量”对运动负荷加以定义,将运动负荷的特有属性解读为“一定时间内承受的工作量”。这一定义最早被苏联学者马特维耶夫所提出,“负荷是指,与安静状态相比,机体通过完成练习所引发的功能活性的追加值[18]。”这一解读同样得到了较多学者的肯定,“运动负荷的度量就是要对负荷计量,要对负荷做出具体的数量评定[19]”,学者田麦久便是将负荷理解成为一定的工作量。学者熊焰等更是直接强调,运动负荷应当解释为“一定时间内承受的工作量”,并指出“刺激应答说”会导致对负荷强度与负荷量的误解。他们认为,“训练负荷是指运动员机体在持续一段时间的运动训练中所承担的工作量[3]”。学者胡亦海认为,“运动负荷是指身体活动对运动员有机体刺激的工作量值[20]”,并说明这一定义是从外部作用的角度赋予运动负荷的含义。这一定义不仅将运动负荷的属概念准确定位为“工作量值”,还清楚地说明了运动负荷对身体造成的工作量值是由于其会产生刺激的特性而其本身并不是一种刺激。

根据四种对“运动负荷”定义的学说,“生理负荷说”将运动负荷邻近的属概念定義为生理负荷,并未对“负荷”一词的概念内涵给出解释;“刺激说”与“刺激应答说”将运动负荷的属性定义为“刺激”也不符合“负荷”这一上位概念的内涵。结合逻辑学中对概念定义的理论,“工作量说”是更加符合逻辑的一种定义。因此,可以将运动负荷定义为“相对安静状态下,由外部身体活动引起的对有机体产生一定刺激的工作量”。

1.3 生理负荷概念

生理负荷,广义上是指机体内部器官和系统在发挥本身所具有的生物学功能,保持一定生理机能活动水平的过程中,为克服各种加载的内、外阻力所做的生理功能[21]。根据人体活动状态的不同,可将生理负荷分为静态生理负荷与运动生理负荷。

人体在安静状态下的生理负荷称为静态生理负荷。运动生理负荷是特指机体在一定强度和持续时间的运动负荷刺激作用下,机体器官和系统所承受的额外的生理负荷,即除安静状态下的生理负荷外,机体为维持运动状态下的机能活动水平而额外产生的工作量[22]。运动训练过程中所关注的生理负荷,多为人体在运动状态下的生理负荷。

根据“负荷”及“运动负荷”的概念,“生理负荷”的定义与“运动负荷”一样,应当反映出“负荷”这一上位概念的特有属性。因此,生理负荷可以理解为“相对安静状态下,机体内部应对外部活动刺激时,发生应激变化的工作量”。

1.4 负荷概念的英文解读

加拿大生理、心理学家汉斯·薛利(Hans Selye)(1978)对负荷的用词进行过详细说明。他认为,“stress”用于表示对机体所施加的外部负荷,而 “strain”则表示对所施加外部负荷的内部生理应激(refer to the internal physiological response)[25] 。薛利博士之所以使用“strain”一词来表述“internal physiological response”,是由于他认为负荷本身并不是应激。但从大部分外文文献中可以发现,国外对于运动负荷与刺激、生理负荷与应激等相关概念的使用也未能清晰地对“负荷”一词本身做出合理的逻辑划分,经常存在混用的情况。较多文献中通常用“stress”描述“外部运动负荷”或“刺激”,而“strain”则用于表达“内部生理负荷”或“应激”。同样使得在中文的许多文献中经常将“stress”译作“刺激”而将“strain”一词译为“应激”[14]。

2 生理学机制

概念出现背后的机制是研究相关概念间区别与联系的重要参考。运动负荷与生理负荷作为运动生理学的相关概念,其背后的生理学机制是探求二者间关系的关键依据。正确理解负荷概念产生的生理学机制,可以为运动训练实践中负荷相关概念的使用提供确切的理论指导。

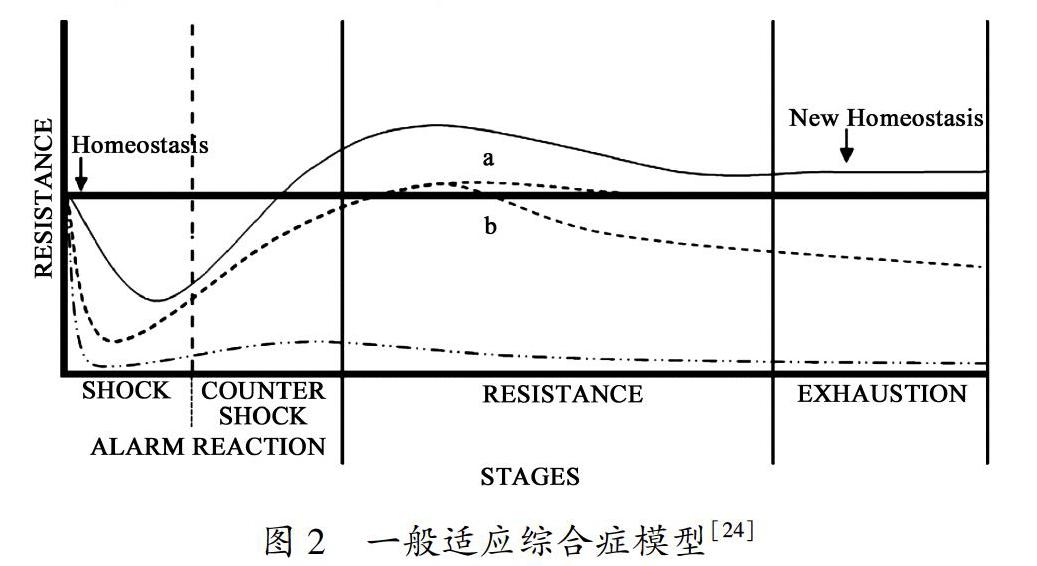

运动负荷概念的“刺激应答说”尽管未能准确地阐述“负荷”的概念,但却是“运动负荷”与“生理负荷”引入背后的内在生理学机制。加拿大生理、心理学家薛利博士在 1930 年所提出的一般适应综合症(GAS)模型[24](图2),引出了“刺激”“应激”“疲劳”及“负荷”等一系列概念。

根据一般适应综合症模型理论,负荷本身不是“刺激”或“应激”,刺激与应答的关系是负荷相关概念背后的生理学机制。外部的运动行为所产生的运动负荷是由人的主观意志控制,相对提前的、无限制的过程。当个体主动加快奔跑速度从而加大运动负荷强度时,会对机体产生更深的刺激强度。因此,运动负荷是主动地通过改变外部身体活动而对有机体施加的刺激量,是有机体所受刺激产生的来源。运动负荷的主观变化,会使机体内部产生相对滞后的、有限度的却不以人的意志为转移的客观反应。个体加快跑步速度后,由于机体的应激反应,血液出现重新分配,耗氧量、心率比安静状态明显增加。因此,生理负荷是有机体应对外部施加刺激所产生应激反应的变化量,是有机体发生应激变化的结果。

运动负荷具备对有机体产生刺激的特性,是运动时机体所受刺激的来源。同时,有机体所受刺激可来源于多种物理、化学手段,并非只有通过运动对有机体产生刺激。生理负荷是机体应激变化量的结果,使有机体发生应激变化的刺激同样不仅仅包含运动负荷带来的刺激。因此,生理负荷不仅仅是运动达到一定程度后的结果,还可以是其他刺激手段的结果。只是在运动中关注的生理负荷,主要是源自运动负荷对有机体的刺激所带来的应激变化。运动员在比赛时的运动负荷会对其有机体产生一定的刺激,机体会产生明显的应激变化。但应激变化的结果, 即生理负荷不仅仅是运动负荷所带来的,比赛时的天气、周围的观众等同样会对生理负荷造成一定影响。所以,生理负荷是多种刺激所带来应激变化的结果,但在运动训练中主要关注的是运动负荷对机体产生刺激的影响。

3 功能划分与指标选择

在体育锻炼和运动训练中,准确掌握训练者身体对运动负荷的生理学反应,为训练负荷的安排与调整提供决策支持是科学化训练的关键之一。运动负荷主要的实践功能是为训练负荷做出安排,对训练目标提出要求;运动负荷的评价主要通过物理指标予以描述。生理负荷的實践功能主要用于监控运动员的训练强度及训练累积量,为运动负荷的安排提供及时的信息反馈;生理负荷的监测依赖生理、生化指标进行评定。

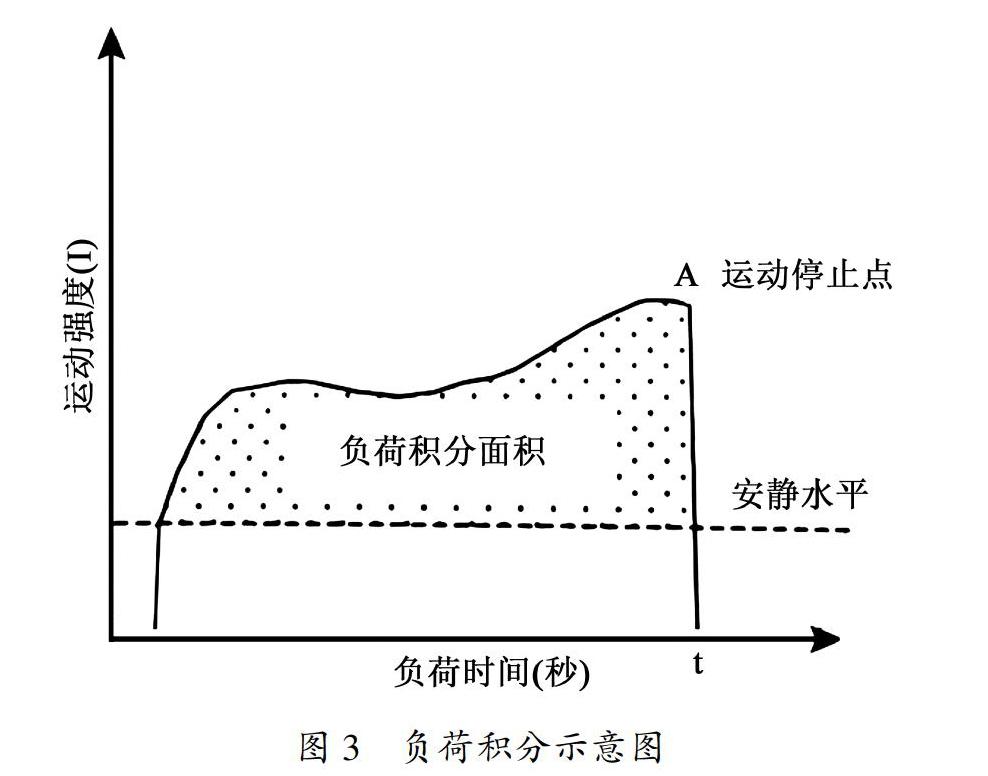

3.1 负荷积分

负荷的积分是指运动过程中生理负荷强度随运动时间变化的函数对运动时间的积分。负荷与强度的积分关系类似于物理学中“功与功率”之间的关系,负荷的实质是在一段时间内所承担的工作量,单位时间内的工作量则为强度。一般而言,负荷积分值越大,运动生理负荷量值就越大。

负荷(L)与强度(I)的一般关系表达式为:

L=∫t0I(t)dt

对于运动生理负荷而言,为达到某一固定的负荷值,既可以采用短时间强度较大的运动也可以通过长时间强度较小的运动。针对不同的个体而言,相同的运动负荷结构可能会产生不同的生理负荷强度与生理负荷量。

整个运动训练的负荷积分值,实际上代表了训练时总的运动生理负荷量。生理负荷量的多少和计算单位,都是以负荷积分值的多少和单位表示的。负荷积分值与负荷强度间的数学关系,有助于训练中不同负荷指标的选择[21]。理想情况下, 将负荷强度表示为关于时间 t 的函数利于负荷量的计算。训练冲量(TRIMP)概念的提出及多次的修正,正是为了能够更好地模拟人体运动过程中负荷量的变化[26-31],但目前仍没有最合适的指标及评价模型较好地模拟出人体运动时的负荷变化。

3.2 负荷的安排

对训练计划中的负荷进行安排,是运动负荷概念主要的实践功能。运动负荷的评价是从主观上用物理指标对训练方式进行定量的描述,是运动员或教练员对训练负荷的安排与计划:负荷强度为100次/min,负荷量为 3 min或300次的跳绳训练。质量、高度、密度等用于评价负荷强度,时间、次数、距离等描述负荷量。从物理学角度出发,运动负荷强度是单位时间内的运动负荷量;运动负荷量是持续的负荷强度在时间上的累积量。结合生理学知识,运动负荷强度是身体活动产生的运动负荷对有机体刺激的程度,生理上表现为机体所受刺激的强度;运动负荷量是运动负荷对有机体产生刺激的负荷强度对运动时间的积分量,是有机体一段时间内受到的刺激量。运动负荷指标的评价简单易于操作,并且不同专项训练时的负荷安排都具备丰富的实践经验,因而利于训练计划的布置。但其未能考虑不同个体或个体不同时期机能水平间的差异,且无法对训练过程中负荷强度的变化进行有效的监控。

3.3 负荷的监测

训练过程中负荷的监测与控制,是生理负荷概念重要的实践功能。生理负荷指标可以有效监控机体对运动负荷刺激客观的应激变化量,反映不同个体对不同负荷量与强度的适应情况。参照运动负荷的结构属性,将生理负荷划分为生理负荷强度与生理负荷量描述。心率、呼吸频率、瞬时血乳酸浓度等指标用于评价生理负荷强度,耗氧量、血乳酸的增量等用于评价生理负荷量。瞬时的应激变化量, 是机体受到一定的刺激强度时而产生的适应性变化,生理负荷强度指标用于表征瞬间适应性变化的大小程度:高强度运动下某一瞬间的心率;当机体受到运动负荷的持续刺激时,机体的应激反应也会持续发生,生理负荷量指标用于评定生理应激反应在一段时间内累积的工作量:慢跑一段时间内氧气的消耗量。不同类别负荷指标的比较,见表1。

在运动训练过程中,运用运动负荷指标对训练的计划做出安排,生理负荷指标对训练的过程进行监测。运动负荷的安排是对机体所受刺激的来源用物理指标进行的描述,生理负荷的监测是应激变化的结果在生理、生化指标上的反映。基于实践过程中运动负荷与生理负荷在负荷安排与监测上的区别与联系,呈现出负荷相关概念之间的逻辑关系,见图4。

4 结论

“运动负荷”与“生理负荷”概念的定义应反映上位概念“负荷”的特有属性,即“一段时间内的工作量”。因而,“工作量”是二者定义时需要遵从的邻近属概念。二者间关系的理解应充分考虑其产生机制的不同,运动负荷与生理负荷并不是刺激与应答的关系,而是运动时机体所受刺激的来源和应激变化的结果。实践应用时,理解负荷积分与强度关系的前提下,需充分认识运动负荷与生理负荷不同的功能划分,从而选择正确合理的负荷评价指标。

负荷的安排与监测是开展训练实践的关键,科学的负荷评价手段对运动训练具有重大的实践意义。对负荷的监测尽管开展了大量的相关研究,但仍缺乏最精准的测量指标与合理的评价模型,多数方法还是建立在心率与负荷强度线性相关的理论基础上[33]。事实上,根据运动项目的不同,负荷的安排与监测会产生较大变化。运动负荷与生理负荷间的关系,可以帮助不同运动项目合理开展训练负荷的计划与调控,为科学化训练提供依据。

参考文献:

[1]凌超超. 浅析运动生理负荷和运动负荷[J]. 山西师大体育学院学报, 2000, 15(1): 68-70.

[2]华东师范大学哲学系逻辑学教研室.形式逻辑[M]. 上海:华东师范大学出版社,2009.

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印刷出版社,1998.

[4]熊焰,邱江涛,孔祥宁. 运动负荷本质论——运动负荷概念、定义与分类的思考[J]. 山东体育学院学报, 2004, 20(4): 74-76.

[5]马冬梅. 运动训练学基础[M].北京:北京体育大学出版社,2005.

[6] 李大为. 对运动负荷的再解析[J]. 湖北体育科技,2005,24(2):237-238.

[7]哈雷. 训练学[M]. 蔡俊五, 等译. 北京:人民体育出版社,1985.

[8]过家兴. 运动训练学[M]. 北京: 北京体育学院出版社,1986.

[9]李志勇. 运动训练学[M]. 济南:山东大学出版社,2001.

[10]田麦久. 训练学词解[M]. 北京:北京体育大学运动训练教研室,1999.

[11]Mgr.David Zahradník. The Introduction into Sports Training[M]. Masaryk University, Brno 2012.

[12]陈小平.德国训练学热点问题研究评述[J]. 体育科学,2001(3):43-46.

[13]普拉托诺夫. 竞技运动理论[M]. 谢雪峰,唐宏贵,张江南,等译.武昌:武汉体育学院编印,1990.

[14]徐本力. 运动训练学[M]. 北京:人民体育出版社,1999:129-138.

[15]吕予锋,侯菊芳. 对运动负荷概念和籃球运动心率负荷控制的理论分析[J]. 首都体育学院学报, 2002, 14(4): 34-37.

[16]中国运动训练学专业委员会. 中国运动训练理论与实践研究[M]. 北京:高等教育出版社,1996.

[17]李敬,吴书丹. 对运动负荷概念及理论的探讨[J]. 当代体育科技, 2015, 5(3): 53-54.

[18]马特维耶夫. 竞技运动理论[M]. 姚颂平,译.上海:华东理工大学出版社,1997.

[19]田麦久. 运动训练学[M]. 北京:高等教育出版社,2006:108-109.

[20]胡亦海.竞技运动训练理论与方法[M]. 北京:人民体育出版社,2014.

[21]王瑞元. 运动生理学[M]. 北京:人民体育出版社,2002:441-448.

[22]丁凯.浅析运动生理负荷和运动负荷[J]. 时代教育, 2017,15(4):175.

[23]Selye, H. The General-Adaptation-Syndrome and the disease of adaptation[J]. Canadian Nurse, 1952,48(1):14-16.

[24]RobertW. Wilson. Development of a Methodology for the Quantification of Physiological Load for Soccer Players[D]. University of Wisconsin-Milwaukee, 2012:6.

[25]Selye, H. The Stress of Life[M]. NewYork: McGraw-Hill Companies,1978.

[26]BanisterEW, Clavert TW, Savage MV, Bach TM. A systems model of training for athletic performance[J]. Aust. Sports Med,1975(7):57-61.

[27]Foster C, Florhaug JA, Franklin J, GottschallL, Hrovatin LA, Parker S, Doleshal P, Dodge C.A new approach to monitoring exercise training[J]. J Strength CondRes,2001,15(1):109-115.

[28]Foster C, Daines E, HectorL, Snyder AC, Welsh R. Athletic performance in relation to training load[J]. Wis Med J,1996,95(6):370-374.

[29]Foster C. Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome[J]. Med Sci Sports Exerc,1998,30(7):164-168.

[30]Mujika I, BussoT, Lacoste L, Barale F, Geyssant A, Chatard J-C. Modeled responses to training and taper in competitive swimmers[J]. Med Sci Sports Exer,1996,28(2):251-258.

[31]Stagno KM, Thatcher R, van Someren KA. A modified TRIMP to quantify the in-season training load of team sport players[J]. J Sports Sci,2007,25(6):629-634.

[32]唐健,李敏华. 运动强度生理负荷的检测及其应用[J]. 中国组织工程研究,2012,16(20):3784-3788.

[33]EspositoF, Impellizzeri FM, Margonato V, Vanni R, Pizzini G, Veicsteinas A. Validity of heart rate as an indicator of aerobic demand during soccer activities in amateur scccer players[J]. Eur J Appl Physiol,2004,93(1-2):167-172.