基于PETTLEP的表象干预对篮球运动员自我效能感影响的单被试研究

范增华 徐培

摘 要:采用多重基線水平的单被试平衡实验设计,应用两种传统表象脚本和一种PETTLEP表象脚本共3种不同的表象程序对4名篮球运动员的自我效能感进行表象干预。研究采用《动作表象问卷-修订本》《运动表象问卷》和《运动自我效能感量表》3个问卷为测量工具,辅以表象干预日记为监督、指导干预手段,干预结束后发放《实践评估问卷》以进行社会效度的评价。研究结果表明:1)其中3名被试的自我效能感都得到显著提升,说明PETTLEP表象模式和传统表象程序都可以提高被试运动员的自我效能感,同时也显示了表象脚本个性化训练的显著干预效果;2)相较于传统的表象程序,PETTLEP表象干预可以更好地提高被试运动员的自我效能感水平,可以最大程度地接近实际运动情境,使被试运动员产生多感官体验和与运动相关的情绪体验,由此验证了PETTLEP表象模式的功能等价效用;3)被试运动员在整个干预阶段都启用了表象的动机动能,尤其是表象的具体动机功能和表象的一般动机唤醒功能,较表象其他的功能类型,表象的动机功能在表象干预提高自我效能感方面发挥着更好的作用,显示了在进行表象训练中将表象的功能类型与预期目标做相匹配的干预效果;4)4名被试、2名教练员的实践评估结果显示了被试运动员的运动表现水平均得到了不同程度的提高,说明PETTLEP和传统的表象程序皆可提高运动表现。

关键词:表象训练;PETTLEP表象模式;单被试实验设计;篮球运动员;自我效能感

中图分类号:G804.8文献标识码:A文章编号:1009-9840(2019)06-0042-08

Effect of PETTLEP imagery intervention on the self-efficacy of basketball players:A single-case experimental design study

FAN Zeng-hua1,XU Pei2

(1. Hubei Research Institute of Sports Science, Wuhan 430205, Hubei;2. Wuhan Sports University, Wuhan 430075, Hubei,China)

Abstract:The current study adopted the multiple-baseline single-case design to examine the different script imagery intervention effect of the sport self-efficacy for the 4 basketball players. The measures in this research include the Movement Imagery Questionnaire-Revised(MIQ-R), the Sport Imagery Questionnaire(SIQ), the Sport Self-efficacy Scale and imagery diary. After the end of formal intervention, the Practice Assessment Questionnaire was fulfilled by the four athletes and their two coaches, in order to evaluate the social validity. The results of the study showed that: 1) There was a significant improvement in training self-efficacy, competition self-efficacy and sport self-efficacy among three subjects. It showed that the PETTLEP imagery training promoted the improvement of self-efficacy level of athletes, and also emphasized the importance of the individuality of the imagery script; 2)PETTLEP imagery training improved the self-efficacy of the three subjects, which was better than the other two kinds of imagery training. PETTLEP imagery script made athletes produced a multiple-sensory and a sports-related emotional experience to promote self-efficacy. Therefore, the function equivalence of PETTLEP program was verified; 3) Subjects in the whole stage of intervention relatively frequently applied the motivation function of imagery, especially the Motivational Specific (MS) and the Motivational General-Arousal (MG-A). The application of motivational imagery played an active role in improving athletes' self-efficacy. It also showed the effect of matching the function type with the expected target in the imagery training; 4) The evaluation results of the four subjects and the two coaches showed that the performance level of the three subjects was improved on different degree. Both PETTLEP and traditional imagery programs can improve athletic performance.

Key words:imagery training; PETTLEP intervention program; single-case design; basketball player;self-efficacy

表象可以被定义为是在头脑中运用所有感知觉来创造或再造体验的过程。表象是以记忆为基础,个体通过在头脑中再现外部活动而达到内部体验。研究表明当个体在进行较为形象的表象时,大脑的反应与真实刺激下的反应相似,这也就是表象应用能产生巨大成效的原因。表象训练被认为是运动心理干预的基础,它通过多种感官创造或再造运动技能或运动情境来促进运动技能的学习表现,提高自我效能感[1]。因此运动员会在非训练或非竞赛的时段通过表象来练习动作技术、策略和心理技能[2]。表象训练作为最基础的心理训练技术被广泛应用于体育领域,且在提高运动表现方面发挥着显著的成效。但相对于表象训练改善情绪、激发动机和保持心理韧性方面的研究较少。现如今,竞技体育不仅仅是在力量、技术和战术方面的较量,心理素质的好坏往往起着至关重要的决定性的作用。尤其是对于青年运动员来说,比赛经验不足,技战术水平不成熟,由此带来的低自我效能感严重影响到运动表现的发挥。为了体育健儿能在赛场上发挥出色的表现,越来越多的心理学工作者、教练员和运动员开始把注意力集中于提高心理素质方面。国外研究学者开始将表象干预应用到提高运动员自我效能的训练中,而国内的学者在这一方面还有所欠缺。在表象脚本的选择上,国内大部分运动心理学工作者和教练员对运动员进行心理训练时,采用的都是传统的表象训练程序。国外研究者开始应用PETTLEP表象模式训练程序[3],Holmes和Collins基于功能等价原理发展出的PETTLEP表象模式即包含身体成分P(physical)、环境成分E(environment)、任务成分T(task)、时间成分T(timing)、学习成分L(learning)、情绪成分E(emotion)和视角成分P(perspective)7个元素的表象训练模式,相较于一般的表象脚本包含更多的刺激元素,在运动训练实践领域中能取得更佳的效果[4-5]。PETTLEP表象程序在国外研究中逐渐得到应用,国内的研究较少涉及到这一表象程序。基于此,本研究尝试将PETTLEP表象训练程序应用于干预当中,探索对篮球运动员自我效能感的影响。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取4名省队篮球运动员。被试Z,球龄6年,主力队员,担任大前锋和小前锋;被试M,球龄4年,非主力队员,担任大前锋;被试Y,球龄10年,主力队员,担任小前锋;被试L,球龄8年,非主力队员,担任后卫。

1.2 实验设计

本研究采用多基线实验设计,基线数据个数在4~7之间。White提出在单被试实验中,为了获得稳定的基线,基线数据的个数必须保证大于或等于3[6]。多基线实验设计的优点是可以确保每个变化都能归结为干预所产生的效果[7]。以平衡设计的方式,每次干预持续5~6周,每个被试在基线测量阶段和干预阶段的每周都进行自我效能感的测量,一共22次。平衡试验设计除了减少实验总数外,还可以消除实验的顺序效应,本次干预包含3种脚本,采用平衡试验设计,可以消除脚本之间的交互作用。

1.3 测量工具

1.3.1 动作表象问卷-修订本(MIQ-R)

Hall和Martin等人1997年编制的《动作表象问卷-修订本》[8],用以评估个体视觉表象和动觉表象的能力。该问卷分为2个分量表,每个子量表均有4个条目,共8个题目。这一量表要求被试用表象完成8个简单的运动动作,并对自己完成这些心理任务的难易程度,在1(非常难看见/感觉)到7(非常容易看见/感觉)的7级李克特量表上进行评分。动觉和视觉表象分量表的克隆巴赫ɑ系数分别为0.75和0.83,均具有良好的信度和效度。两个分量表的相关系数为.31,表明视觉和动觉表象能力相关,应该分别进行评估。将动觉表象等级量表及视觉表象等级量表的各条目得分分别总和后求其平均分数S,S1=(n1+n3+n5+n7)/4 S2=(n2+n4+n6+n8)/4。其中,S1和S2分别为动觉表象和视觉表象得分,ni分别为第i题的分数,其平均得分S均在5及5分以上者继续后续实验。

1.3.2 运动表象問卷(SIQ)

Hall等人1998年编制的运动表象问卷,用以测量运动员的表象使用情况[9]。该量表共5个维度,“具体动机表象”分量表(MS)、“一般动机唤醒表象”分量表(MG-A)“一般动机控制表象”分量表(MG-M)、“具体认知表象”分量表(CS)和“一般认知表象”分量表(CG)。每个维度6个条目,共30个条目,采用7级李克特量表计分,每个分量表的所有项目所得分相加,就是该分量表的所得分数,分值在6~42之间。分值越高,说明使用某种类型表象的频率越高;反之,则越低。该量表的克隆巴赫ɑ系数分别为:MS=.88;MG-A=.70;MG-M=.83;CS=.85;CG=.75。效度检验表明各维度之间相关系数在-0.45~0.32之间,因此该量表可以作为心理技能和运动表现之间关系的研究工具。

1.3.3 运动自我效能感量表

魏萍等人编制的运动自我效能感量表[10],包含训练自我效能感和比赛自我效能感两个分量表,共15个题项。采用5级李克特评分,总分数越高表明运动员的自我效能感越高。探索性因素分析结果显示,本量表中X2 /df< 3,NFI> 08,RFI> 08,IFI> 09,TLI> 09,CFI> 09,RMSEA< 005,表明本量表的因素模型拟合程度比较好,具有良好的结构效度。总量表克隆巴赫α系数为0853,比赛效能分量表的α系数为0830,训练效能分量表的α系数为0731。该量表具有较好的信度。

1.3.4 表象干预日记

要求被试记录完成每次表象训练的日期、时长频率、表象过程中遇到的困难、日常情绪状态和对表象干预的心得想法等。

1.3.5 实践评估问卷

为使干预效果得到进一步评价,检验社会效度,本研究请4名被试和2位教练员填写了实践评估问卷。该问卷包含4个问题主要涉及运动员的日常训练状态、比赛状态、自信心水平的自评和他评以及教练员。运动员对整个心理训练的安排、形式、具体内容及定时评定等方面可接受的程度如何。《实践评估问卷》采用李克特五点等级评分方法。

1.4 数据处理方法

1.4.1 视觉化检验

视觉化检验是处理单被试实验数据经常使用的方法,通过图表直接展现干预随着时间推移改善的行为变化。主要是在解决两个问题,一是证实干预介入和个体社会期许行为之间是否存在函数关系,二是解释行为的变化在多大程度上是由于干预引起的[11]。

1.4.2 效果量分析

效果量分析是反映因变量是否随自变量变化而变化的一种统计计算方式。对效果量的解释不涉及统计学上是否具有显著性,而是在临床上判断干预是否有效。

NAP(nonoverlap of all paires),不是计算均值或中值来得出结果,而是依赖于对数据点的多重复杂分析,仅仅通过计算均值或者中值很难得到较为准确的结论[14]。因此在本研究的数据分析中采用NAP进行效果量的分析。计算公式即为NAP=(Pos+0.5×Ties)/Pairs[15]。此时获得的是NAP的原始值,经过公式NAP0.00-1.00=1-NAP0.50-1.00/0.5,转换为NAP的标准值。当NAP的标准值取值范围在0.00和0.31之间时,说明干预效果微弱;当取值范围在0.32和0.84之间时,说明干预效果中等;当取值范围在0.85和1.00时,干预效果显著[14]。

1.5 干预程序

每周进行3至4次表象训练干预,每次持续20分钟左右。4名被试在实验干预初期单独接受指导进行表象训练,后期由4名被试运动员自己完成表象训练,为了更好地监督实验干预,会要求被试记录表象训练日记。每周进行一次的集体会谈,讨论各自在表象训练中遇到的问题并给予适当的指导。

1)干预之前,告知2名教练员和4名被试运动员实验目的并签署知情同意书。

2)实验前通过表象动作问卷测量被试的表象能力,4名被试动觉表象和视觉表象得分均在6分以上。

3)为了得到稳定的基线,自我效能感采用问卷进行测量,时间持续4到7周。

4)采用平衡设计对4名运动员被试进行3种表象脚本的干预,时间共持续15至18周。

5)表象干预过程中每周对4名被试的自我效能感进行测量。

6)干预结束后一周内,分别向教练员、运动员发放实践评估问卷,测量本研究的社会效度。

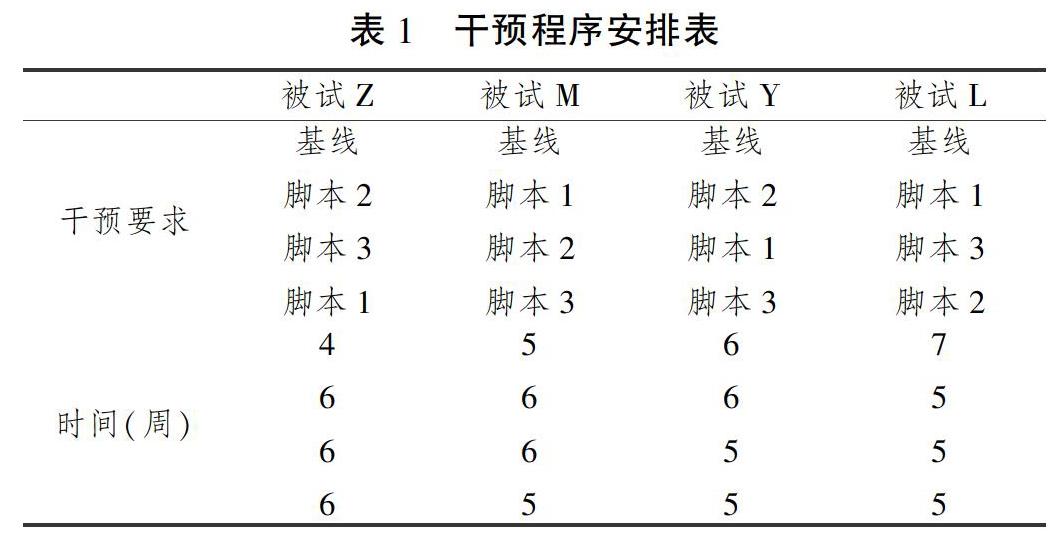

具体表象干预步骤安排如表1所示。

2 研究结果

2.1 自我效能感

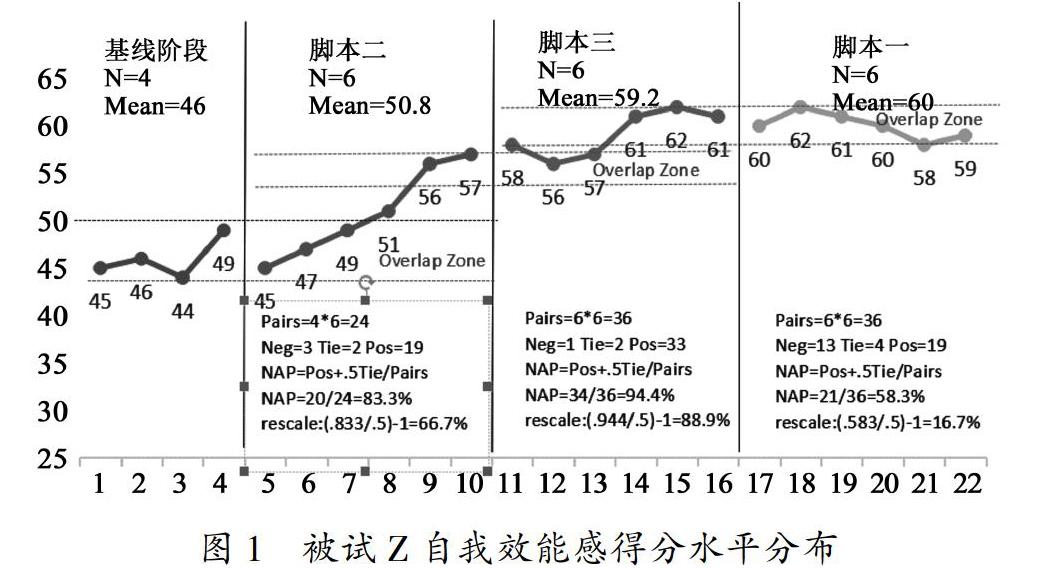

2.1.1 表象训练对被试Z自我效能感水平的影响结果

如图1所示,被试Z基线阶段自我效能感得分均值为46,3个干预阶段的均值分别为50.8,59.2和60,均高于基线阶段均值水平,由此可以看出,表象训练对于被试Z的自我效能感水平的提高存在积极促进作用。

从效果量分析来看,与基线阶段相比,干预阶段一的标准NAP=0.667,处于0.32与0.84之间,说明应用脚本二的表象训练对于Z被试自我效能的提高存在中等促进作用。与干预阶段一相比,干预阶段二的标准NAP=0.889,说明脚本三比脚本二表象干预效果较好。与干预阶段二相比,虽然干预阶段三得分均值较高,但是从标准NAP值来看,脚本三的表象训练在促进被试Z自我效能感方面比脚本一的表象干预有更好的效果。总体而言,在提高被试Z自我效能感方面,脚本3表象训练的效果量最大。

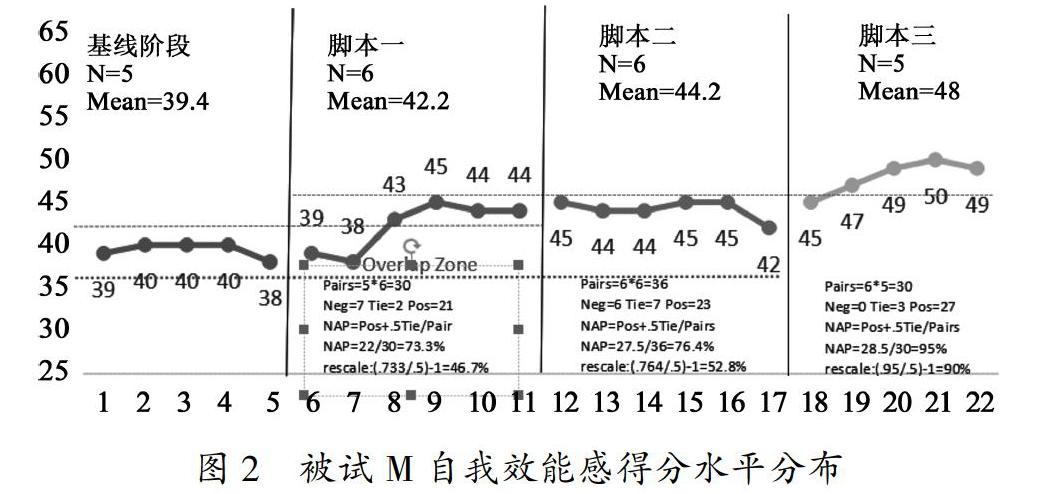

2.1.2 表象训练对被试M自我效能感水平的影响结果

如图2所示,被试M的基线阶段得分均值39.4,均低于3个干预阶段的得分均值,说明了表象训练干预可以提高被试M的自我效能感水平。

與基线相比,干预阶段一的标准NAP=0.467,在0.32和0.84范围之内,说明脚本一的表象训练干预对于提高被试M的自我效能感水平有着中等的促进作用。与干预阶段一相比,干预阶段二的标准NAP=0.528高于干预阶段一的标准NAP值,说明脚本二比脚本一在提高被试M自我效能感方面,有较好的作用。与干预阶段二相比,干预阶段三的标准NAP=0.90,说明脚本三的表象训练的干预效果量高于脚本二的表象训练的干预效果量。对于被试M来说,脚本三表象训练对促进自我效能感水平方面作用最显著,其次是脚本二表象训练,脚本一表象训练的促进作用最小。

2.1.3 表象训练对被试Y自我效能感水平的影响结果

如图3所示,被试Y基线阶段均值37.3,干预阶段一均值38.5,干预阶段二均值41.8,干预阶段三均值45.6,3个干预阶段的均值均大于基线阶段的均值,由此说明,表象训练可以提高被试Y的自我效能感水平。

与基线阶段相比,干预阶段一的标准NAP=0.444,说明脚本二表象训练干预对自我效能感水平的提高存在中等促进作用。与干预阶段一相比,干预阶段二的标准NAP值较大,说明脚本一的表象训练干预比脚本二的表象训练干预效果更好。与干预阶段二相比,干预阶段三的标准NAP值较大,说明了脚本三表象干预在提高自我效能感方面,比脚本一表象训练效果更好。总而言之,脚本三表象训练干预对于提高被试Y自我效能感水平的作用最大,其次是脚本一表象训练,再次是脚本二表象训练。

2.1.4 表象训练对被试L自我效能感水平的影响结果

如图4所示,被试L基线均值为38.1,均小于3个干预阶段的得分均值,说明表象训练可以提高被试L的自我效能感水平。

从效果量来看,与基线阶段相比较,干预阶段一的标准NAP为0.286,在0到0.31之间,说明脚本一表象训练干预对于被试L的自我效能感水平的促进作用比较微弱。与干预阶段一相比,干预阶段二的标准NAP为负值,说明脚本一的表象训练比脚本三表象训练更能够促进被试L自我效能感水平。与干预阶段二相比,干预阶段三的标准NAP=0.6,说明脚本二的表象训练干预效果大于脚本三的表象干预效果。综合来看,对于被试L来说,表象训练的效果较小,在提高自我效能感方面,三个脚本相比,脚本三的表象训练效果最差。

在本研究中,表象训练干预对4名被试的自我效能感水平都存在促进作用,3种脚本的表象训练效果量大小不一。总的来说,除了被试L,在其他3名被试的实验结果分析中,都一致得出脚本三的表象训练对自我效能感的促进作用最大。

2.2 运动表象的应用水平

运动表象问卷(SIQ)用以测量运动员的表象使用情况,共有5个分量表,分量表分值越高,说明使用某种类型表象的频率越高;反之,则越低。如表2所示,被试Z“动机表象”分量表分数最高,说明在干预过程中使用表象一般动机控制功能类型频率最高,其次是表象的具体动机功能。“具体认知表象”分量表分数和“一般认知表象”分量表分数较低,也说明被试Z不常使用表象的认知功能。被试M“具体动机表象”分量表和“一般动机控制表象”分量表分数最高,说明在本次实验干预过程中,被试M较多地应用表象的一般动机控制功能和动机的具体功能。被试Y“具体动机表象”分量表分数最高,其次是“一般动机控制表象”分量表分,“一般认知表象”分量表分最低,说明被试Y在干预过程中较多地应用表象的具体动机功能,表象的一般认知功能应用得最少。被试L的“具体认知表象”分量表分数最高,“具体动机表象”分量表分数最低,表明在表象训练过程中较频繁地应用了表象的具体认知功能。从运动表象问卷总分来看,被试Z总分数最高,其次是被试M和被试Y,被试L的总分最低。总而言之,在4名被试当中,除了被试L,其他3名被试在表象干预过程中,较为频繁地使用了表象的动机动能,尤其是表象的具体动机功能和表象的一般动机控制功能,对于表象的认知功能使用较少。

2.3 社会效度

2.3.1 4名被试运动员的《实践评估问卷》结果

4名运动员对问卷对第 1 题(表象训练改善日常训练状态的程度)均给出 4 分的回答,有力支持了表象干预能提高被试运动员训练自我效能感的效果;第 2 题(表象训练改善比赛训练状态的程度)依次给 4 分、4 分、3 分、3 分的回答,均表示比干预阶段之前,得到了很大的改善;对第 3 题(表象训练对自我效能感的改善程度)分别给出 4 分、4 分、4 分、3 分,直接支持了表象干预能帮助被试运动员提高自我效能感水平的效果;对第 4题(对表象训练的内容与方式的接受程度)分别给出 5分、5 分、4 分、4 分的回答,表明4名被试运动员对本干预具有较高的认可度和配合度。

2.3.2 2名教练员的《实践评估问卷》结果

主教练和助理教练对问卷对第 1 题都给出 4 分,对干预能提高被試运动员改善日常训练状态效果给予了有力的支持;第 2 题分别给出 4分和 3分,对表象训练改善比赛状态给予了肯定;对第 3 题分别给出 3 分和4分,有力支持了表象训练可以帮助提高被试运动员的自我效能感水平的效果;对第 4 题均给 5 分,说明本干预得到了教练员较高的认可和接纳。

3 分析与讨论

3.1 对表象干预效果的分析与讨论

运动自我效能感是指个体的运动能力信念,对自己能否利用所拥有的能力和技能去完成运动任务的信念,是个体对能否控制自己运动行为和运动成绩的主观判断,影响着运动员从事运动项目的努力程度,面对困难任务的态度,以及从事长期运动生涯的坚持性。

表象训练提高了4名被试的自我效能感总水平。这与前人的研究结论一致,表明表象干预不仅可以促进运动表现[16-18],也可以提高运动员的自我效能感[19-20]。自我效能感不仅可以通过表象训练来获得提高,同样也可以影响表象训练。干预期间,4名被试报告在训练之中会进行表象,如果取得了较好的训练效果,会更想在以后的日常训练中进行表象。Short 等人在探究自我效能感、表象应用和表象能力之间的关系时得出结论,自我效能感越高,表象应用越频繁[21],强调了自我效能感的认知因素,也体现了表象训练与自我效能感之间的良性循环。

从效果量分析来看,表象训练对被试Z、M和Y的运动自我效能感水平都存在中等或显著的促进作用,但对于被试L运动自我效能感水平的促进作用较为微弱。通过运动自我效能感分数也会发现被试Z、M和Y的运动自我效能感水平高于被试L,并且在干预过程中,其他3名被试都比被试L更认为可以从干预中取得效果,参与意愿更为强烈。其他3名被试担任前锋运动员,脚本内容与平时训练和比赛的任务吻合度较高,被试L则担任控球后卫,训练内容基本不涉及或较少涉及脚本内容。因此,被试L表示可能不会在本次干预当中取得理想效果。Lee也认为不与实际运动情境相结合的表象脚本,不会有增强运动表现的促进作用[23],由此也说明被试L干预效果量不显著的原因。此外,研究人员认为运动员对表象功能的认知在两者之间起到了中介作用。不同运动员在应用同一种类型的表象时会产生不同的效果[24],这就意味着运动员对表象功能的认知观念很重要,提示心理学工作者在设计表象干预脚本时需要根据运动项目特点,也相应包含运动员对表象功能的看法。

3.2 传统表象训练与PETTLEP表象模式干预效果量的比较分析

3种脚本的表象训练效果量大小不一。总的来说,除了被试L,在其他3名被试的实验结果分析中,都一致得出PETTLEP表象模式训练对自我效能感的促进作用最大。

Macintyre等人曾指出,表象训练是运动心理训练领域的支柱[20],在提高运动表现、促进比赛发挥方面效果显著。表象脚本从最初的简单手写,到后来借助音频图像,再到个性化多感觉的制定,历经了一个由简到繁,功能越来越好的演变过程。但是对于表象内容与运动表现准备执行过程的相互作用重视不足。早在1982年,Carroll等人就指出训练模式与表象脚本呈现的命题结构之间的相互作用是至关重要的[25]。PETTLEP表象模式可以通过功能等价的7个元素来检验这一相互作用。

本体感觉(physical)。多数的表象训练在干预之前,都引导被试进行放松训练,获取一种平静的状态。在PETTLEP表象模式中,功能等价驱动表象行为,就需要使表象脚本中的本体感觉最接近于运动的准备和执行状态。事实上,Beisteiner等人提出[26],在运动表象中刺激与任务执行相关的周边感受器,并激活皮质神经元系统,将增加中枢部位的运动准备和运动表象的心理生理一致性。因为创造一种利用更多共享大脑区域的运动表象有利于增强记忆痕迹,所以被试应该积极参与到表象体验当中。本研究中,被试能感受的到身体出汗,被沾湿的头发贴在额头,手掌接球投篮的感觉,身体对抗的碰撞,跑动时带动的气流的感觉。表明脚本内容能较好地唤醒运动状态并进行运动表现,被试还表示能真地“做出”各个动作。

环境元素(environmental)、任务(task)。Evans在赛季中对优秀橄榄球运动员进行表象干预时,强调了根据不同干预目标和不同运动员的特点制订的个性化的表象干预脚本的重要性[22],强调了表象脚本的个性化对于获取清晰形象表象内容的重要性[27]。因此,表象脚本内容需要鼓励被试运动员进行充分的、多感官的参与来实现干预程序的个性化。陌生新奇的训练、比赛环境对运动员来说可能并不能达到一种有效的心理练习。在本次实验干预的环境因素中,每名被试均自由选取最熟悉的情境,通过个人的运动录像录音的表现,为其提供多感官的环境线索,以增加表象过程中刺激方案的有效性,获得正确的运动表现。表象训练对被试L的干预效果不佳,有可能是因为被试L目前的位置是后卫,脚本的情境是关键球的投篮,这在被试L的训练比赛中都是很少经历的情境。其他3名被试在队里的位置是大前锋或者小前锋,日常训练的内容和比赛中的任务都涉及到脚本中的内容,所以脚本的效果量较大。被试都表示在进行PETTLEP表象模式训练时能有一种身临其境的真实感。

时间(timing)。根据心理神经肌肉理论的功能等价理念,如果运动准备和执行状态与运动表象能够激发相似的大脑神经活动,那么两者的时间特征也应该是一致的。因为这两种类型的活动都具有“根据某种记忆形式重构或生成一个临时扩展事件”的需求[28]。Vogt表明,运动节奏和相对时间的一致性在生理和心理练习条件下是相似的,运动表现、观察行为和表象训练这些序列模式都包含一个共同的过程。3名被试都表示表象速度和实际投篮表现速度一致。表象具体动作时可以按照实际步调进行,会充分体现功能等价这一理念。

学习(learning)。由于表象和相关反应将随着学习的发生而产生变化,因此表象脚本的内容必须做相应的调整以适应这种学习进程并保持功能对等。在本次干预中,每周都会定期与教练员和运动员进行会谈,了解项目学习进程,并对每阶段的表象脚本根据被试的学习进度做调整,被试也会根据自己不同的学习进度来进行表象训练。

情绪(emotional)。情感最近被称为运动表现中的“缺失的环节”,而另一些人则认为“心理训练的核心是情感”。同样的,Moritz等人研究发现,高运动自信的滑雪运动员使用了更多的掌握和唤醒表象,暗示情绪是一个重要的表象调解因素[29]。Lang认为,如果要增强记忆痕迹,就必须考虑运动员的反应,以及对脚本内容的理解[30]。PETTLEP表象模式整合其他元素后,产生的情绪的影响是巨大的,随后产生一些列的与脚本内容高度一致的行为表现,进而取得良好的干预效果。把整个比赛情境表象具体又形象时,被试在情绪方面很容易能体会到比赛初期的紧张感、投篮时的畅快感以及投中以后的兴奋自豪等积极的情绪体验。

视角(perspective)。运动员的表象内容也涉及到表象视角,包括内部表象和外部表象。内部表象是指运动员自身能体验到表象的动作,强调身体内部感受性。外部表象是指能看到自己正在完成技术动作,像是在观看录像带,强调的是视觉表象。运动表象是由内部视角(主要是动觉,其次是任务特定知觉包括视觉和嗅觉)进行的,在表象过程中会产生更大的生理反应,会导致更有效的干预结果。前期研究者认为优秀运动员偏爱内部视角,有研究者也认为表象视角会根据任务的不同而不同,表象的外部视角对于学习掌握封闭技能有较好作用,表象的内部视角对于学习掌握开放技能效果更好[31]。在整个表象干预期间,4名被试均报告应用的是内部视角,本研究中篮球运动项目属于开放技能项目,因此与以往研究结果一致。

PETTLEP表象模式并非存在固有模式,是需要和预期的干预目标相拟合来设定不同的情境和脚本内容[32],可以用于技能学习,压力管理,表现预览和回顾,提高自信心和损伤恢复。本研究的干预内容是青年运动员的自我效能感,因此PETTLEP表象脚本中包含有激烈的竞赛背景来激发唤醒被试神经生理状态,产生与自信心相关的情绪体验。

3.3 对表象功能类型启用情况的分析与讨论

依据表象的内容,分为具体认知功能的表象(CS),用以学习掌握技术动作并能出色完成运动表现;一般認知功能的表象(CG),主要涉及到表象策略和动作技术;具体动机功能的表象(MS),表象具体的目标以及目标导向的行为;表象的一般动机功能分为控制和唤醒两个维度:一般动机控制功能的表象(MG-M),是对挑战情境的有效应对和掌控,比如,集中注意力保持自信的比赛状态;一般动机唤醒功能的表象(MG-A),与放松、压力、唤醒度和焦虑情绪相联系。

干預结束后,通过分析4名被试运动表象问卷的5个维度分和总分,发现被试Z总分数最高,其次是被试M和被试Y,被试L的总分最低,这与表象干预的效果一致,说明量表总分可以作为监测表象干预效果的一种参考指标。总而言之,在4名被试当中,除了被试L,其他3名被试在表象干预过程中,较为频繁地启用了表象的动机动能,尤其是表象的具体动机功能和表象的一般动机控制功能,对于表象的认知功能启用较少。Martin等人也认为认知功能的表象相较于提高自我效能感,更能促进运动表现[33]。Munroechandler K发现一般动机控制功能的表象可以显著预测青年足球优秀运动员的自我效能感,表象的具体动机功能和表象的一般动机控制功能则可以显著预测新手运动员的自我效能感[34]。Short S E在探究不同功能类型的表象对高尔夫运动员推杆表现和自我效能感的影响差异时,发现了性别差异:具体认知功能的表象更能提高男性运动员的自我效能感水平,一般动机控制功能的表象在改善女性运动员自我效能感水平方面作用更显著。可能因为男性更为理性,倾向于基于事实,认知功能的表象主要可以促进运动表现进而改善男性运动员的自我效能感水平;而女性偏向于对情绪情感的体察,动机功能的表象通过训练运动员调整唤醒水平,管理好焦虑情绪,从而促进自我效能感。Nordin S M 以75名飞镖新手运动员为被试,并未发现具体认知功能的表象和一般动机控制功能的表象对自我效能感效果量的差异[35]。在技能习得的早期阶段,新手可能主要使用表象的具体认知功能来帮助组织信息、学习的技能或策略,而表象一般动机控制功能(MG-M)用于优秀运动员建立或保持自信心和自我效能感[20]。本研究中的被试为省级女性运动员,这与前人的研究结果基本一致,说明了表象的动机功能的启用对于提高运动员自我效能感具有积极作用,尤其是一般动机控制功能的表象。由此建议要想取得最佳的表象效果,就需要将表象功能类型与预期的目标做最佳匹配[32],并且要考虑实验被试的竞赛水平和性别等因素的差异性。

4 结论

本研究是应用Holmes和Collins基于神经生理理论发展出的PETTLEP表象模式,探索对青年运动员自我效能感的影响。分析问卷结果和表象日记内容之后,研究结果表明:

4名被试中有3名被试的训练自我效能感、比赛自我效能感和运动自我效能感总水平都得到显著提升,其余1名被试自我效能感水平改善较为微弱,说明PETTLEP表象模式和传统表象程序都可以提高被试运动员的自我效能感,同时也显示了表象脚本个性化训练的显著干预效果。

PETTLEP脚本的表象训练对3名被试的运动自我效能感的提升效果均好于传统脚本和包含部分元素的PETTLEP脚本的表象训练,在训练自我效能感和比赛自我效能感水平上没有明显的优势。相较于传统的表象程序,PETTLEP表象脚本纳入了本体感觉(P)、环境(E)、时间(T)、任务(T)、学习(L)、情绪(E)和视角(P)多个元素,可以最大程度地接近实际运动情境,使被试运动员产生多感官体验和与运动相关的情绪体验,从而通过PETTLEP表象模式训练间接增加成功体验来提高自我效能感水平,由此验证了PETTLEP表象模式的功能等价效用。

3名被试在整个干预阶段都较为频繁地应用表象的动机动能,尤其是表象的具体动机功能和一般动机的控制功能,对于表象的认知功能启用用较少。较表象其他的功能类型,表象的动机功能在表象干预提高运动员自我效能感方面发挥着更好的作用,显示了在进行表象训练中将表象的功能类型与预期目标做相匹配的干预效果。

4名被试和2名教练员的实践评估结果显示了被试运动员的运动表现水平均得到了不同程度的提高,说明PETTLEP和传统的表象程序皆可提高运动表现。

参考文献:

[1]Gregg M, Hall C, Mcgowan E,et al.The relationship between imagery ability and imagery use among athletes.[J]. Journal of Applied Sport Psychology, 2011, 23(2):129-141.

[2]Marks D F. Imagery and consciousness: A theoretical review[J]. Philosophy, 1983.

[3]Holmes P S, Collins D J. The PETTLEP approach to motor imagery: a functional equivalence model for sport psychologists.[J]. Journal of Applied Sport Psychology, 2001, 13(1):60-83.

[4]Dave Smith, Caroline Wright, Amy Allsopp,et al.It's All in the Mind: PETTLEP-Based Imagery and Sports Performance[J]. Journal of Applied Sport Psychology, 2007, 19(1):80-92.

[5]Anuar N, Cumming J, Williams S E. Effects of Applying the PETTLEP Model on Vividness and Ease of Imaging Movement[J]. Journal of Applied Sport Psychology, 2015(2).

[6]Nourbakhsh M R, Ottenbacher K J. The statistical analysis of single-subject data: a comparative examination[J]. Physical Therapy, 1994, 74(8):768-76.

[7]Callow N, Hardy L, Hall C. The effects of a motivational general-mastery imagery intervention on the sport confidence of high-level badminton players[J]. Research Quarterly for Exercise & Sport, 2001, 72(4):389.

[8]Hall C R, Martin K A. Measuring movement imagery abilities: A revision of the Movement Imagery Questionnaire[J]. Journal of Mental Imagery, 1997(21):143-154.

[9]Hall C R, Mack D E, Paivio A,et al.Imagery use by athletes: development of the Sport Imagery Questionnaire[J]. International Journal of Sport Psychology, 1998, 29(1):73-89.

[10]魏萍,陈洪波,宋宝萍.运动自我效能感量表的初步编制[J]. 西安体育学院学报, 2008, 25(4):128-130.

[11]Lane J D, Gast D L. Visual analysis in single case experimental design studies: brief review and guidelines[J]. Neuropsychological Rehabilitation, 2014, 24(3-4):445-463.

[12]Kratochwill T R, Hitchcock J, Horner R H,et al.Single-Case Design Technical Documentation[J]. 2010.

[13]Brossart D F, Parker R I, Olson E A,et al.The relationship between visual analysis and five statistical analyses in a simple AB single-case research design[J]. Behavior Modification, 2006, 30(5):531.

[14]Parker R I, Vannest K. An improved effect size for single-case research: Nonoverlap of all pairs[J].Behavior Therapy, 2009, 40(4):357.

[15]Parker R I, Vannest K J, Davis J L. Effect Size in Single-Case Research: A Review of Nine Nonoverlap Techniques[J]. Behavior Modification, 2011, 35(4):303-322.

[16]李維仁, 吴 瑛, 胡贤豪. 重剑运动员距离感表象训练的实验研究[J]. 南京体育学院学报:社会科学版,2009,23(1):122-125.

[17]王德新, 吴 瑛, 樊庆敏. 拳击运动员进攻技术动作的表象训练研究[J].北京:北京体育大学学报,2005,28(6):851-854.

[18]喻 聪. 表象训练对高校男子篮球运动员进攻战术意识形成的实验研究[D].北京:北京体育大学, 2012.

[19]Jenny O, Krista J. Munroe-Chandler, Craig R. Hall, et al. Using Motivational General-Mastery Imagery to Improve the Self-efficacy of Youth Squash Players[J]. Journal of Applied Sport Psychology, 2014, 26(1):66-81.

[20]Slimani M, Chamari K, Boudhiba D,et al.Mediator and moderator variables of imagery use-motor learning and sport performance relationships: a narrative review[J]. Sport Sciences for Health, 2016, 12(1):1-9.

[21]Short S E, Feltz A T D L. Imagery use in sport: mediational effects for efficacy[J].Journal of Sports Sciences, 2005, 23(9):951.

[22]Evans L, Jones L, Mullen R. An imagery intervention during the competitive season with an elite rugby union player[J]. Sport Psychologist, 2004, 18(3):252-271.

[23]Lee C. Psyching up for a muscular endurance task: Effects of the content of the image on performance and mood state[J]. Journal of Sport & Exercise Psychology, 1990, 12(1):66-73.

[24]Short S E, Short M W. Differences between high- and low-confident football players on imagery functions: a consideration of the athletes' perceptions[J].Journal of Applied Sport Psychology,2005,17(3):197-208.

[25]Carroll D, Marzillier J S, Merian S. Psychophysiological Changes Accompanying Different Types of Arousing and Relaxing Imagery[J]. Psychophysiology, 1982, 19(1):75-82.

[26]Beisteiner R,Hllinger P,Lindinger G,et al.Mental representations of movements.Brain potentials associated with imagination of hand movements[J].Electroencephalography & Clinical Neurophysiology/evoked Potentials, 1995,96(2):183-193.

[27]Christine Wilson,Dave Smith,Adrian Burden,et al.Participant-generated imagery scripts produce greater EMG activity and imagery ability[J].European Journal of Sport Science,2010,10(6):417-425.

[28]Vogt S.On relations between perceiving, imagining and performing in the learning of cyclical movement sequences[J].British Journal of Psychology,1995,86(2):191-216.

[29]Moritz S E, Hall C R, Martin K A,et al.What are confident athletes imaging? An examination of image content[J].Journal of Infectious Diseases,1996,10(2):171-179.

[30]Lang P J. A bio-informational theory of emotional imagery.[J]. Psychophysiology, 1979, 16(6):495-512.

[31]Munroe K J, Giacobbi P R J, Hall C,et al.The four Ws of imagery use: where, when, why, and what[J]. Sport Psychologist, 2000, 14(2):119-137.

[32]Wakefield C, Smith D. From strength to strength: a single-case design study of PETTLEP imagery frequency[J]. Sport Psychologist, 2011, 25(3):305-320.

[33]Martin K A, Moritz S E, Hall C R. Imagery use in sport: A literature review and applied model[J].Sport Psychologist, 1999, 13(3):245-268.

[34]Munroechandler K, Hall C, Fishburne G. Playing with confidence: the relationship between imagery use and self-confidence and self-efficacy in youth soccer players[J]. Journal of Sports Sciences, 2006, 24(14):1539-1546.

[35]Nordin S M, Cumming J. More than Meets theEye: Investigating Imagery Type, Direction, and Outcome[J]. Sport Psychologist, 2005, 19(1):1-17.