青铜古物与西周刑罚

——从西周金文看西周的刑种及其演变

陈 统,吴海航

(北京师范大学,北京 100875)

西周青铜器铭文所富含的政治法律方面的资料信息赋予了我们认识这一段法制史的信心。但在以往关于青铜器铭文的研究中,铭文所包含的丰富的法律内涵往往被遗忘和忽略,直到1975年陕西省宝鸡市岐山县董家村出土了一件名为“亻朕匜”的青铜器,这种状况才得以改善。“亻朕匜”的铭文记载的是一篇西周时期的法律判词,反应了西周社会业已存在的法律制度以及刑法规定,且与《尚书·吕刑》中的刑法原则有很多重合之处,这引起学者们的极大的兴趣和关注,掀起了一场利用青铜铭文研究西周法制史研究的高潮。一个时期的刑种及其适用在很大程度上反映一个时期的刑罚制度发展状况,出土文献又有其特殊的法律研究价值,因此本文选取西周时期涉及到刑种的青铜器,对其铭文材料做初步的考述,与相关的文献资料相结合,通过梳理还原出西周较完整系统的刑种及演变。以金文为切入点探讨周代金文中的刑罚思想,并将其作为一个专题进行整合,对西周法律制度和思想进行还原和再现。

一、研究现状与问题的缘起

由于西周时期相关古籍记载不多,真伪难易考证,出土资料又较少,因此相比较于秦汉之后法律制度的研究,西周时期刑罚制度的研究显得相对薄弱,笔者将涉及到西周时期刑罚制度的现有研究状况分为三个部分,现梳理如下:

(一)关于西周时期的刑罚制度与刑罚思想

关于西周的刑罚制度与思想,历来是学者们关注和研究的重点。崔永东结合铭文资料对西周金文所体现的刑法思想进行了分析(2000)。茅彭年总结了先秦时期的刑事司法制度的四个特点(2001)。徐难于分析了西周前期的刑罚观,提出西周“中刑”观的产生、发展和演变特点(2003)。张晋藩梳理了从夏、商、周时期司法制度的沿革和特点,介绍了与刑罚审判制度相关的内容(2004)。沙荣珍认为周初的法律制度倾向于具有威慑和示辱意义的死刑与肉刑,刑罚的主要作用就是威慑民众(2008)。朱晓红认为中国古代法思想在早期国家起源时期主要是通过礼与刑的方式表现出来(2009)。冯红认为西周刑罚有自首从轻、疑罪从赦、宽恤刑罚的明文处罚原则,是西周时法律进步的表现(2009)。余建宏提出西周制刑用刑的最终目的就是“以教祗德”(2010)。张继认为西周法律不是单一的,而是由西周时期的“德”、“礼”,加上普遍适用的刑法组成的(2010)。朱晓红提出西周时期对于违礼而致犯罪行为的惩罚方式有战争与刑罚两种(2010)。冷必元提出西周的“慎罚”思想体现了宽严相济的刑事政策(2011)。房丽提出我国系统的刑罚结构从西周时起开始形成(2015)。柴文骏阐述西周了“明德慎罚”的法律思想并还原了西周的相关法律情况(2016)。龙大轩提出夏商周作为“礼刑时代”,这个时期法律框架主要由“礼”与“刑”构建,礼乃行为规范,刑即处罚手段(2016)。

(二)先秦文献中有关西周刑罚的研究成果

不少学者对《尚书》中的法制史料进行挖掘。刘序传详细论证了《尚书》中记载的西周时期的法律思想,尤其是刑法和诉讼法的原则(1982)。薛其晖从分析、考证《尚书·尧典》入手,提出中国刑罚最早形成年代为西周(1984)。张紫葛、高绍先认为《尚书·洪范》包括了完善的刑罚制度(1986)。王定璋对《尚书》内容进行了分析,对其蕴涵的刑罚观提出了自己的看法(1999)。张家国总结了《尚书》包含的刑事法律规范(2000)。易宁从文字学的角度分析了尚书中蕴含的具体刑罚“予则孥戮汝”的意义(2002)。龙安生提出了对《尚书》中关于连坐刑罚的看法(2003)。郭林虎将《尚书》中的刑法思想归纳为明刑弼教、刑律公开、提倡祥刑、以刑去刑等九个方面(2012)。包振宇列举分析了不同学者对西周“祥刑”字义的不同解释(2016)。

《尚书·吕刑》是《尚书》中记载法律最为集中的部分。马小红重点阐述了《吕刑》中的刑罚制度,以及青铜器铭文与法律的关系(1989),同时主张《吕刑》对了周初的礼治思想进行了弘扬(1990)。杨喜洲认为《吕刑》中刑罚的具体措施多种多样,核心是“明德于刑”(2000)。王利民对《吕刑》中的用刑之道提出了自己独特的见解(2001)。马士远关注到了《吕刑》中“五罚”体现的德治思想(2008)。江涛关注到了《吕刑》对还原西周刑罚的意义,对赎刑制度加以阐述(2009)。(俄)郭静云对《吕刑》中蕴含的刑罚思想进行了客观评述(2009)。刁玮提出比较完备化系统化的赎刑始见于《尚书·吕刑》中的五罚制度(2013)。

《周礼》中涉及到的西周法律制度也不少,在西周法制研究中日益受到学者的重视。陈连庆主张《周礼》中的刑事法规是奴隶社会的法典(1986)。但彭林认为《周礼》并不是残酷的奴隶制法典,而是一部色彩较温和的儒家化的法典(1990)。朱绍侯通过分析《周礼》中的治安及刑罚制度,表明在先秦时期我们的祖先已创造出了比较完备的治安制度(1994)。魏筌对《周礼》中“以礼防禁”、“以刑纠民”的记载作了分析研究(1998)。李力认为《周礼》中“九刑”的体例可能是以墨、劓、刖、宫、大辟和流、赎、鞭、扑九种刑罚为其篇目命名的(1999)。张全民以《周礼》为中心,对西周时期的犯罪、刑罚、科刑等内容进行研究(2004)。温慧辉揭示了《周礼·秋官》所反映的司法特点和法律文化(2008)。李军对《周礼》一书中不同的刑罚判书进行了分析(2009)。田振洪结合金文的相关记载推测损害赔偿作为一种刑罚规范,在西周时期已有之(2012)。

《周易》虽是西周时代的卦学书记,但其中不乏关于西周刑罚的记载。从学斌详细分析了《周易》中体现的周代刑罚(1985)。武树臣论述了易经中体现的刑事及司法审判制度等内容(1987)。陈汉生认为《周易》反映了夏商周时期乃至更早时期的刑事法律思想(1991)。崔永东对《易经》所记载的西周刑名及其反映的刑法思想做了深入细致的研究(2001)。黄震对《周易·讼卦》中的法律文化进行了读解(2002)。谷文双认为《周易》中的“坎”应训为地牢,是商周时期地穴式监狱的反映(2002)。耿志勇指出《周易》中的犯罪学对策论以预防为主、法治与德治并举为原则(2003)。徐艳云(2006)、连劭名(2007)、杨永林(2008)主要从《易经》文本中挖掘殷周时期刑事法律制度的烙痕。梅强将《周易》中的刑罚适用原则分为故意与过失原则、轻刑原则、重刑原则等原则(2012)。叶鹏煌认为《周易》体现了明于经训、通晓法律、审慎断案的特点(2013)。王亮从法律思想、刑事法律制度、司法制度等方面解析文本中蕴含的当时的法律规范和制度,探讨了殷周时期的法制发展状况(2014)。杨婕从刑事法律制度、司法制度等多个方面探讨了《周易》中关于法律的内容(2016)。杨永林指出《周易》中强调为了预防犯罪者再次犯罪,要对犯罪者进行刑事处罚的规定(2016)。

(三)西周青铜铭文中所体现的西周刑罚制度

西周时期许多法律规范及法律思想,呈现在西周大量的青铜铭文中,是还原西周社会和法制状态的最一手资料。如胡留元、冯卓慧依据出土文物和古籍记载,考证西周刖刑的适用范围是奴隶或自由民(1984),并根据出土的师旅鼎铭文推定其所记是对西周军队内部违反军令行为的审判状况(1986)。刘海年系统地列举了包含重要法律材料的一些青铜器(1987)。胡留元介绍了金文中的刑罚种类、金文判例和金文契约等问题,正式提出了“金文法”的概念。(1989)。李力根据金文、简帛和盟书等出土资料对相关的法律制度做了大量的研究工作(1997)。杨广伟利用铭文材料对西周的刑事法律规范进行了分析论证(1990)。李雪山探讨了西周时期的罚金制度(1997)。崔永东利用出土资料研究法制思想并探讨了“明德慎罚”思想的起源问题(1998),其后又对铭文、简牍和帛书中的法律史料所反映的刑法思想进行了研究(1999)。连劭名引证了西周时期铜器铭文中与法律有关的记述,总结出早期中国法律制度“兵刑无别”的特点(2006)。雒有仓利用金文资料研究法律诉讼中的盟誓问题(2007)。戴馥鸿通过大盂鼎研究西周的刑罚和对外战争制度(2007)。冯卓慧从传世的和新出土的陕西金文及先秦文献论述了西周民刑分立的特点(2009)。张秀华通过对西周金文六种礼制的研究,总结了西周时期礼与刑罚的关系(2010)。龚军通过对鸟形盉铭文的考释,进一步探讨了西周时期的“鞭刑”、“流放刑”制度(2014)。黄海通过文字考释,对曶鼎铭文中两个案例的案情进行了完整还原(2016)。王沛将中原地区出土的金文资料信息综合梳理,得出西周法律秩序的构建侧重“司法刑罚”的结论(2016)。

上述研究多涉及西周的刑罚思想或者具体刑事案件的分析,而缺少针对西周刑种的研究,尤其是借助青铜铭文还原西周刑种及其规律的文章更是寥寥。而通史性研究时间跨度均较长,且涉及到方方面面的各类法律制度符合法律思想,很难对某一时期的刑罚制度进行深入探讨。因此,有必要在此作进一步的研究。

二、见于文献的西周刑种

西周时期的法律制度,尤其是关于刑种的记载主要散见于《尚书》、《周易》、《周礼》三本古籍中,这些文献又是研究西周社会生活的重要参考资料,因此笔者集中对这三本文献中涉及到的西周刑种进行了整理。

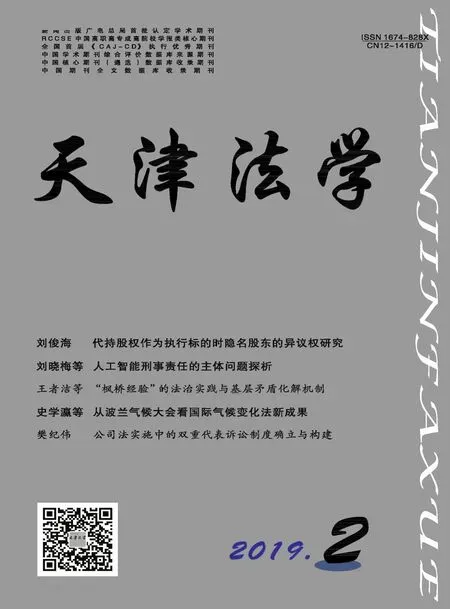

(一)《尚书·吕刑》中的“五刑”与“五罚”

《吕刑》成书于穆王时期,由于资源的匮乏,氏族之间战事频繁,对待战俘常会施以严酷的刑罚。西周的刑罚制度正是起源于氏族战争,刑罚主要针对外族人,即“德以柔中国,刑以威四夷”[1]。这表明对本族人以德治为主,对外族人则以刑罚为主,具有相当浓厚的残酷色彩。“两造具备,师听五辞,五辞简孚,正于五刑。五刑不简,正于五罚”[2]。《吕刑》首先说明“五刑”原始于苗民,继而详细地阐述了西周的“五刑”和“五罚”制度。

《吕刑》对“五刑”做出了统一规定。“墨辟疑赦,其罚百锾,阅实其罪。劓辟疑赦,其罚惟倍,阅实其罪。剕辟疑赦,其罚倍差,阅实其罪。宫辟疑赦,其罚六百,阅实其罪。大辟疑赦,其罚千锾,阅实其罪”[3]。这实际是对“五刑”的具体解释:墨、劓、剕、宫、大辟,这五种刑罚都是残害人的身体的“肉刑”,是统治阶级残酷镇压被统治阶级的反抗以维护其阶级统治的暴力手段。“五罚”的“罚”是指罚金,“五罚”即以铜赎罪的五个等级,与“五刑”相对应。

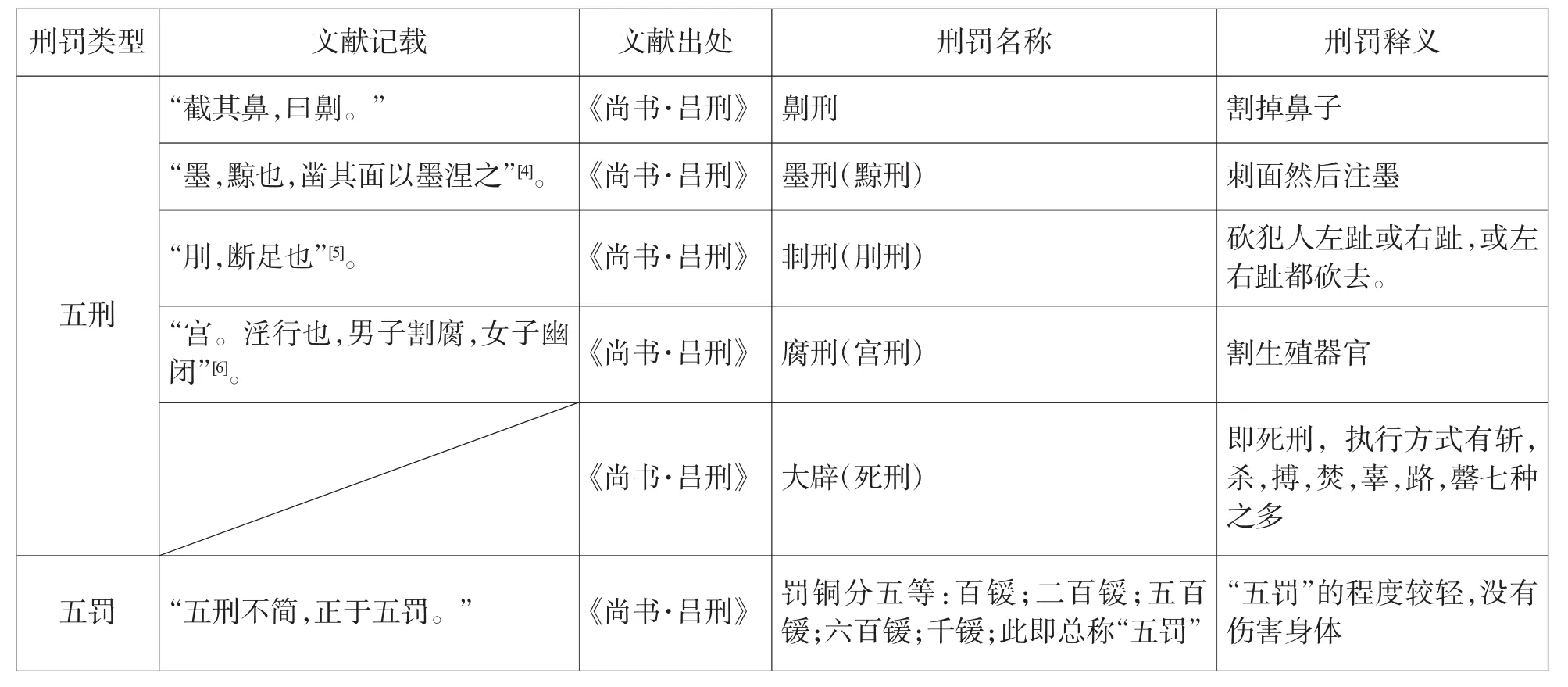

(二)《周易》中残酷的等级刑罚制度

《易经》中六十四卦的卜辞中散落记载着西周时期的刑罚制度。相关记载是非常残酷的,大多是剥夺人的生命或割断人的肢体的肉刑。流刑、徒刑、拘役等在《周易》中已有记载,说明至少在西周时这些刑罚已开始使用。而同一类刑罚,在具体施行时又会根据罪犯的身份有所不同,如贵族与其他人有别,从侧面反映了殷周时期的刑罚制度带有明显的奴隶制的等级色彩。

表一:《尚书·吕刑》中的“五刑”与“五罚”

表二:《周易》中残酷的等级刑罚制度

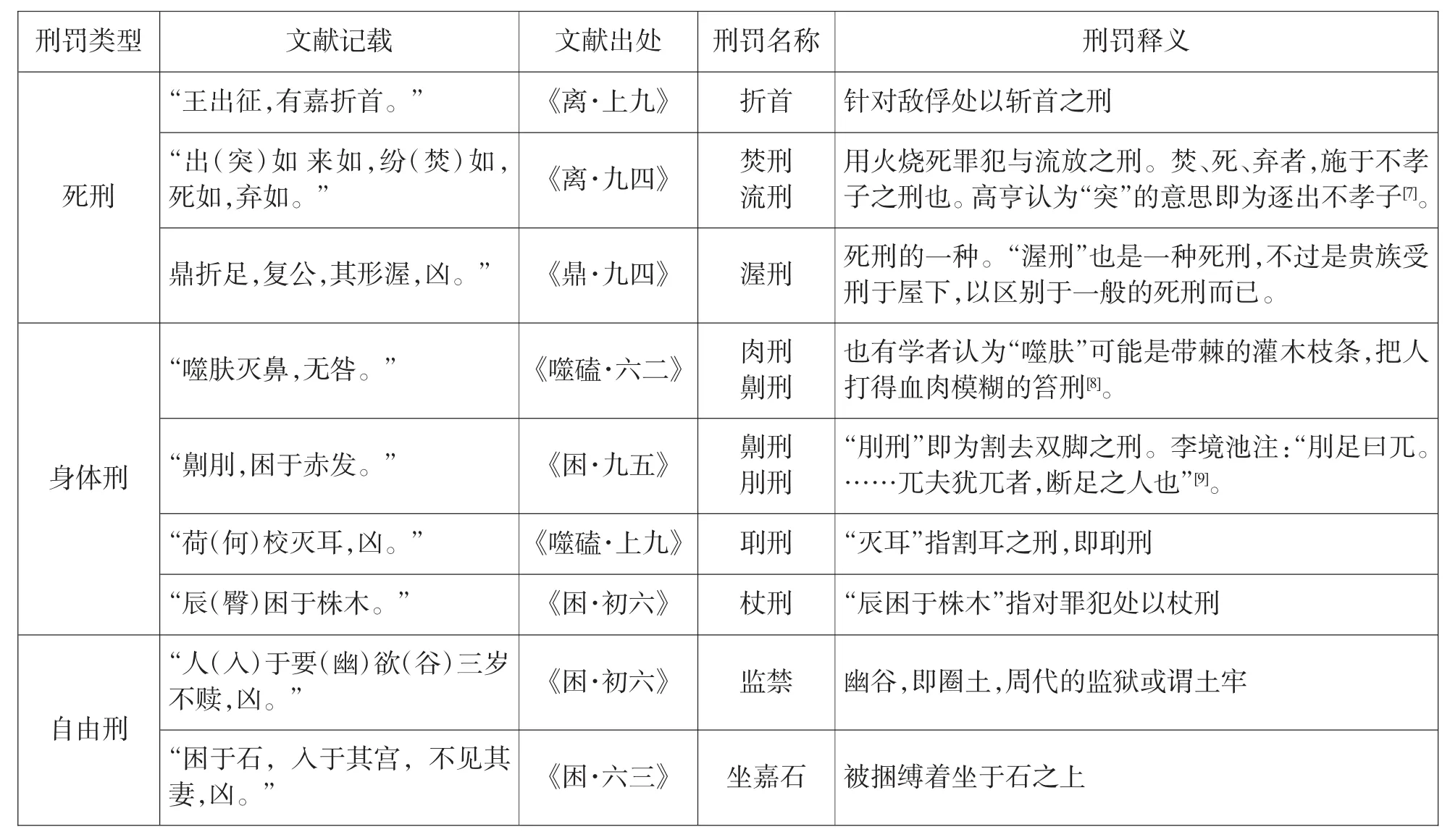

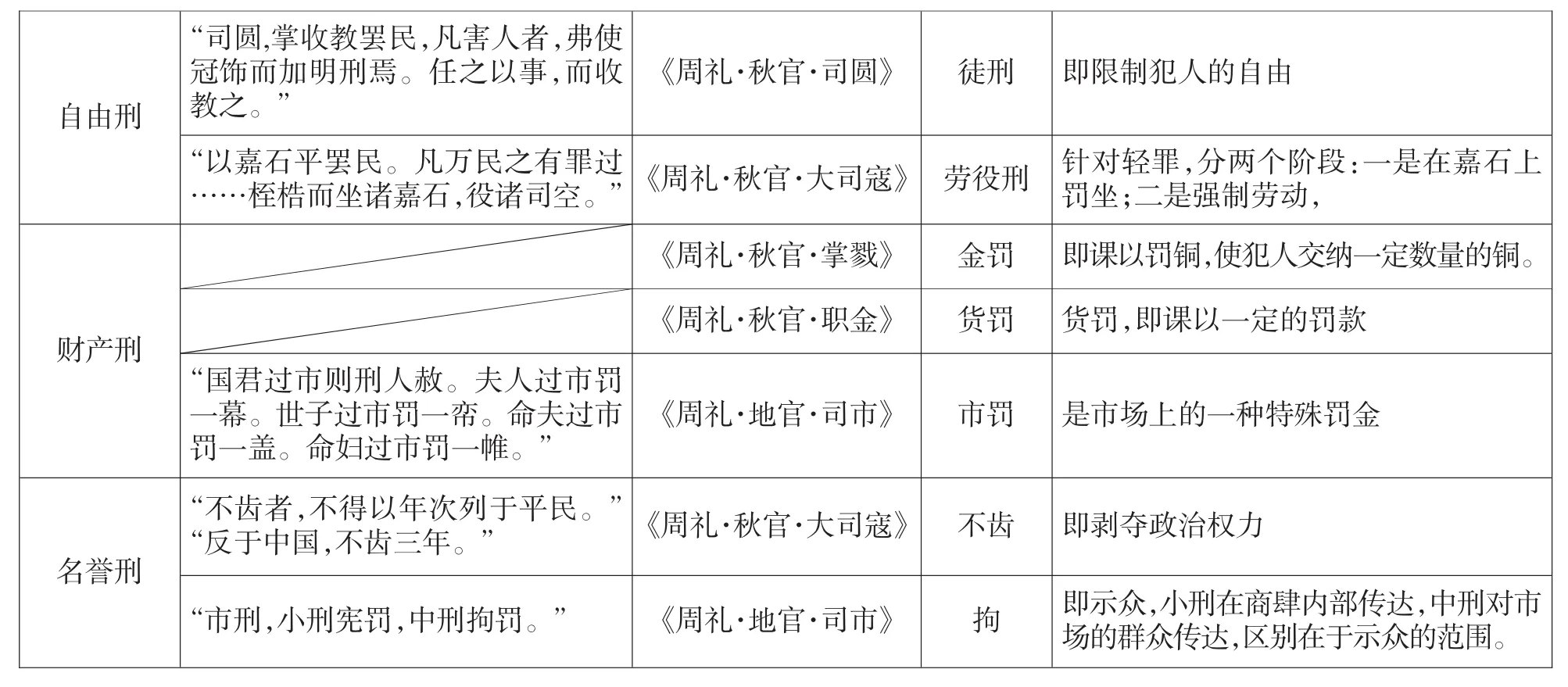

(三)《周礼》中的五大刑罚体系

《周礼》中秋官掌刑,大司寇以三典五刑,刑邦国、纠万民,其中记载的刑罚种类非常之多。有学者从法制史的角度,对《周礼》中涉及的西周刑罚及罪行做过较为详尽的研究,将《周礼》中的刑罚分为死刑、肉刑、自由刑、财产刑和名誉刑等五种[10]。笔者将其归纳如下:

但《周礼》的成书年代晚于西周,其材料表现的不一定是西周时期的真实情况,因此我们不能简单的将《周礼》记载的法律制度与西周的法律制度划等号。

综上,文献中记载的西周刑种有两个特点:一是比较系统完善,基本后世所有的刑种都已具备,二是在整个西周时期,刑种没有很大的变化,从中很难看出在西周早期至晚期刑罚思想的的演变,那么史料记载的这些刑种在西周时期的实际中是否都普遍适用,西周的统治共经历了十二位王,在这期间西周的刑罚思想是否有变化,我们必须要用这一时期的青铜铭文记载进行辅证。

表三:《周礼》中的五大刑罚体系

自由刑“司圆,掌收教罢民,凡害人者,弗使冠饰而加明刑焉。任之以事,而收教之。”《周礼·秋官·司圆》 徒刑 即限制犯人的自由“以嘉石平罢民。凡万民之有罪过……桎梏而坐诸嘉石,役诸司空。”《周礼·秋官·大司寇》劳役刑针对轻罪,分两个阶段:一是在嘉石上罚坐;二是强制劳动,财产刑“国君过市则刑人赦。夫人过市罚一幕。世子过市罚一帟。命夫过市罚一盖。命妇过市罚一帷。”《周礼·秋官·掌戮》 金罚 即课以罚铜,使犯人交纳一定数量的铜。《周礼·秋官·职金》 货罚 货罚,即课以一定的罚款《周礼·地官·司市》 市罚 是市场上的一种特殊罚金名誉刑“不齿者,不得以年次列于平民。”“反于中国,不齿三年。” 《周礼·秋官·大司寇》 不齿 即剥夺政治权力“市刑,小刑宪罚,中刑拘罚。” 《周礼·地官·司市》 拘 即示众,小刑在商肆内部传达,中刑对市场的群众传达,区别在于示众的范围。

三、见于青铜铭文的西周刑种

(一)墨刑

西周青铜铭文中有关墨刑的资料仅一则:

表四:西周铭文关于墨刑的记载

亻朕匜于1975年出土于陕西岐山县董家村的一个青铜窖藏,造型奇特,虎头羊足,平盖宽流直口,口沿下饰窃曲纹和一道弦纹。其铭文记载了一起牧牛因上告他的上司师亻朕(师为官名,亻朕为人名)而受到刑罚的经过和结果:亻朕和其下属牧牛因争夺五名奴隶的所有权而进行诉讼活动,牧牛被判诬告加违约罪,所处刑罚是:鞭打一千下,处第一等墨刑,但是考虑到牧牛有认罪的情节两次减刑,第一次减刑为:鞭千,处刑第二等墨刑,第二次减刑为:鞭五百,罚铜三鋝[11]。该铭文表明西周的墨刑实际上已有刑量和等级的划分,起码可以将墨刑分为轻、重两等。

第一等墨刑,唐兰先生释为“黜”,黜,《说文》:“贬下也”,《玉篇》:“退也,贬也”,都可以理解为废除、罢免,即罢免官职。也就是第一次减刑后给牧牛的处罚是处墨刑并免官,不再用黑巾蒙面。可见墨刑中的第一等是针对有一定官职的人。第二等墨刑,唐兰先生释为“幭”[12]。而幭与幪这两个字在先秦时期是相通的。《方言》:“幪,巾也”。《广韵》:“幪,覆也”,就是头上覆盖黑巾的意思。《尚书·大傅》有“下刑墨幪”,即一种刺面涅墨之后再于面部蒙盖黑巾的刑罚。笔者猜想,此处蒙黑巾当是取“黑”意,以示人身侮辱。

关于西周墨刑,亻朕匜弥补了文献中西周墨刑无刑量的缺陷。从这篇铭文看,西周墨刑已有一定的量刑原则,且最少分为两等:较轻的是黜刑和墨刑幷罚,适用于有一定官职的奴隶主贵族,而第二等则更为严苛,适用于一切人。

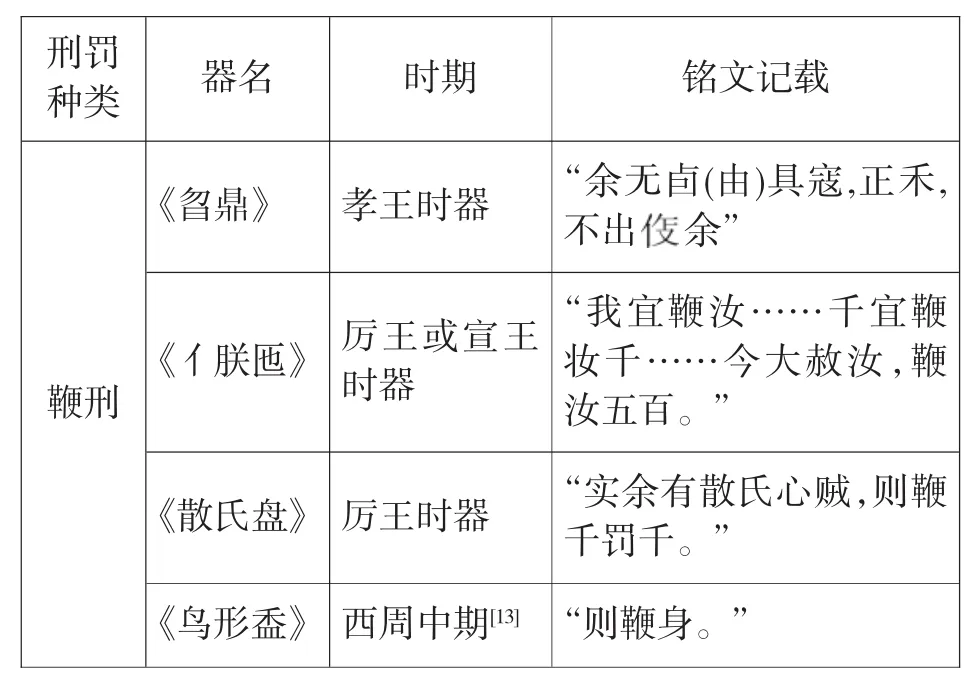

(二)鞭刑

西周青铜铭文中有关鞭刑的可靠资料有四则:

表五:西周铭文关于鞭刑的记载

鞭刑原本不在五刑之列。《尚书·舜典》:“流宥五刑,鞭作官刑,扑作教刑,金作赎刑。”《国语·鲁语》上说:“薄刑用鞭扑”,所以鞭刑是一种对官员较轻的体罚。《尚书·舜典》:“鞭作官刑。”传云:“以作为治官事之刑。”《左传》有:“鞭徒人费、圉人犖是也。子玉使鞭七人,卫侯鞭师曹三百……治官事之刑者,言若于官事不治则鞭之,盖量状加之,未必有定数也。”由此可知,鞭刑是用以惩罚官吏的刑罚手段,至于鞭打的数目则无定数。鞭打的数量从铭文“则(鞭)身”、“我宜鞭汝千”、“今大赦汝鞭汝五百”中确实得以印证。然而鞭刑的适用对象是否主要用于贵族和官吏,笔者认为此处要存疑,即使认定《亻朕匜》中的牧牛是一个小官员[14],《鸟形盉》中的乞是霸国的一个大贵族[15],但《曶鼎》中的匡季和《散氏盘》中的散氏则当为当时没有官职没有封爵的平民,尤其是匡季作为被告一进法庭未及审判开始便叩头呼救“我没有盗得多少,长官不要鞭打我”,可以猜想鞭刑在这一时期也用于审问犯人,进行严刑逼供。由此推测,鞭刑在西周的适用可能并非像文献中的记载,而是由官吏贵族推广于平民奴隶,乃至于犯人。

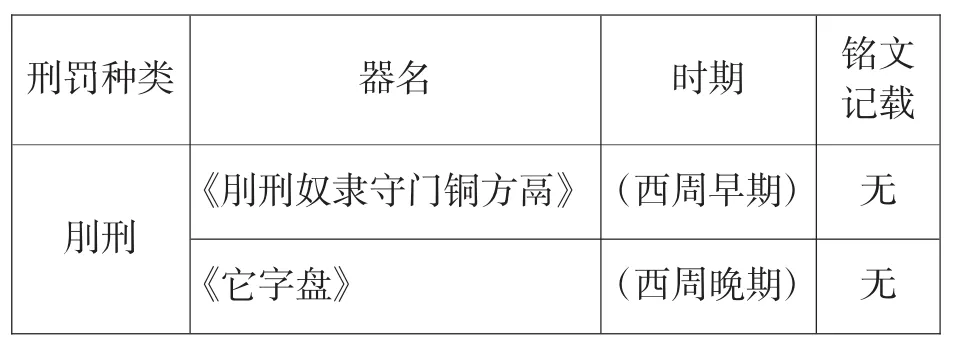

(三)刖刑

青铜铭文中没有关于刖刑的记载,但西周的两件出土青铜器的造型反映了这一刑种。

表六:西周铭文关于刖刑的记载

刖刑,在先秦时期不同书中有不同记载,《周礼》称“刖”,《吕刑》称“剕”。作为一种极为残忍,程度较严重的刑罚手段,西周刖刑是奴隶主贵族进行阶级镇压工具,但青铜铭文上没有专门提到的记载,在西周青铜器等实物资料中也较为少见。目前只有两件西周的青铜器在外观造型上有所体现。虽然笔者研究的重点是青铜铭文上体现西周刑种,但因为刖刑的地位比较重要,笔者这里将其作为一个特例也予以研究。

刑奴隶守门铜方鬲:西周早期青铜器,器物分为上下两层组成,上层是器身,下层是炉膛,炉膛正面有可以活动的门,在门的右侧,铸有一个左腿无足的奴隶守门,这个奴隶的状况很惨:外观裸体束发,拱肩曲肘,屈膝跪坐。这件器物形象地呈现出一个受过刖刑,被砍掉左足的奴隶的形象。

除了以上两位选手,剩下的四位参与者的确实力超群。在开发保时捷911 GT2 RS时,保时捷工程师们唯一的目标就是让它跑得更快,以至于所有人似乎都忘记汽车还应该具备最为基本的要素—舒适性。兰博基尼Huracán Performante与保时捷911 GT2 RS都是面向“硬核”买家的极致性能座驾,它们都搭载了支撑力出色且调整余地极小的运动型座椅。我很难来形容和概括这些座椅的乘坐体验,但在赛道上,它们的确拥有存在的意义。

它字盘:西周晚期青铜器,这件青铜器圈足下有四个受过刖刑的裸体男子作小足,人作跪式,腿曲臀下,双手扶膝,肩负重盘,右足完好无损,左足被砍,毫无疑问,这也是西周断一足之刖刑的历史见证。

根据这两件青铜器我们大致可以推测,西周的刖刑是刖一足,一般砍去的是左足,而且受刖刑的人还要沦为奴隶且“刖者使守门”,即是说刖人作为“刑残之人”,只能与“禽兽为伍”。据笔者推测,更为甚者可能还要像器物中呈现的那样被剥光衣服,也是取人身侮辱之意。

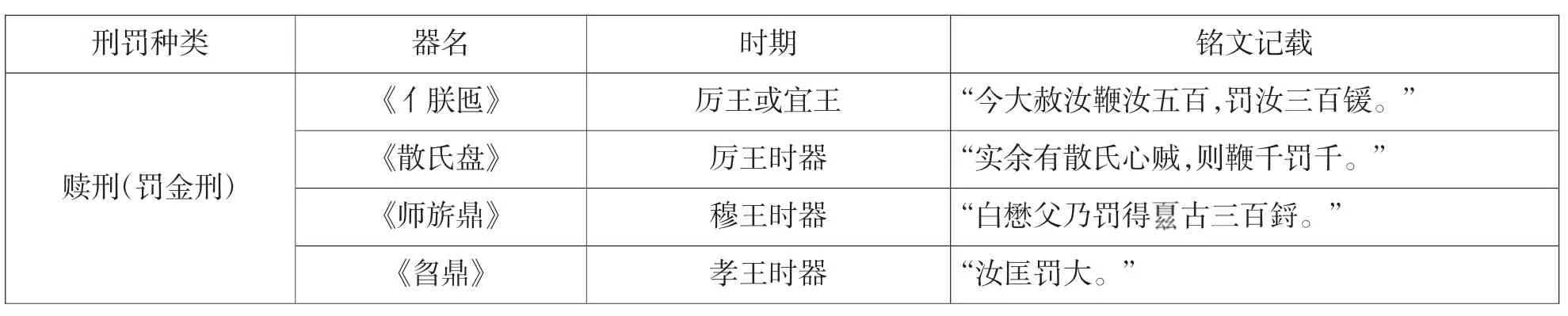

(四)赎刑(罚金刑)

西周青铜铭文中有关赎刑和罚金刑的可靠资料有四则:

赎刑就是用财物、金钱,或者用其他方式抵消刑罚的一种方式。《尚书·吕刑》中有关于赎刑的记载,罚锾作为赎刑是西周刑罚的一种辅助手段。所谓“金作赎刑”意思是被判了“五刑”的犯罪可以缴纳一定数量的钱来赎罪,以减轻刑罚。如前所述,《吕刑》对“五刑”做出统一规定。也就是说墨、劓、剕、宫、大辟五种刑罚要缴纳的赎金分别为一百锾、二百锾、五百锾、六百锾和一千锾[16]。然而在铭文的记载中牧牛最初被罚墨刑,后来议赦,改判为另一种墨刑,同时没有罚金,后来又“大赦”,免去墨刑,罚金“三百锾”。《尚书·吕刑》成书于西周早期,亻朕匜是西周晚期器物,如果前者记载真实,说明到西周后期罚金的数量增多,与前期相比赎刑制度可能有了新的规定。笔者猜想此时到了西周后期,阶级矛盾日益尖锐,统治者为了维护已经衰败的政治局面,很可能在这一时期放弃了周初“明德慎罚”的思想,刑罚严厉程度普遍加强。

表七:西周铭文关于赎刑的记载

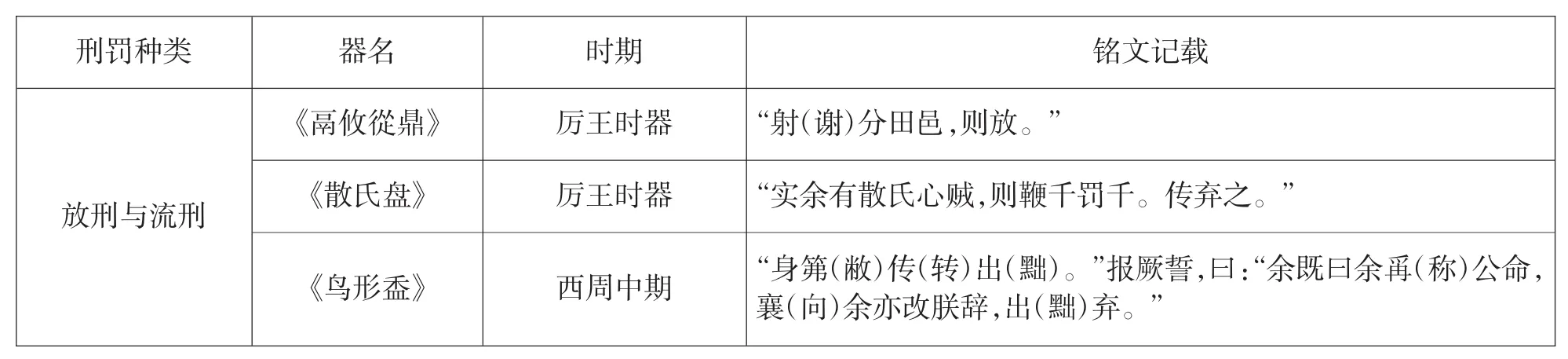

(五)放刑与流刑

西周青铜铭文中有关放刑与流刑的可靠资料有三则:

放,即流放刑,就是将有罪者放逐并限制其自由的刑罚,也称流刑[17]。最早见于《尚书·舜典》:“放于崇山。”李学勤先生认为“笰”与“茀”是通假字,根据《诗·载驰》里的记载:“车之蔽曰茀。”“茀传”是一种有遮蔽的传车[18]。关于“传”的意思,裘锡圭先生将其隶作“并”,读为“屏”古代有屏车,是四面有屏蔽之车,多为妇人所乘。“传”应指四面有屏蔽的传车[19]。笔者认为此说法可从鸟形盉铭文中提到:“余自無,则(鞭)身,笰传出。”“笰传出”应该为流放刑。意思就是说“假如我说话不算数,除了接受鞭刑外,还要把我装在有屏蔽的车子里驱逐出境。”此外,铭文中的“出弃”当也为流放刑。散氏盘铭文中有记载“传(弃)之”,这种“传弃”的表述如同本铭文中的“出弃”一样,为流放刑罚的另一表达方式而已。

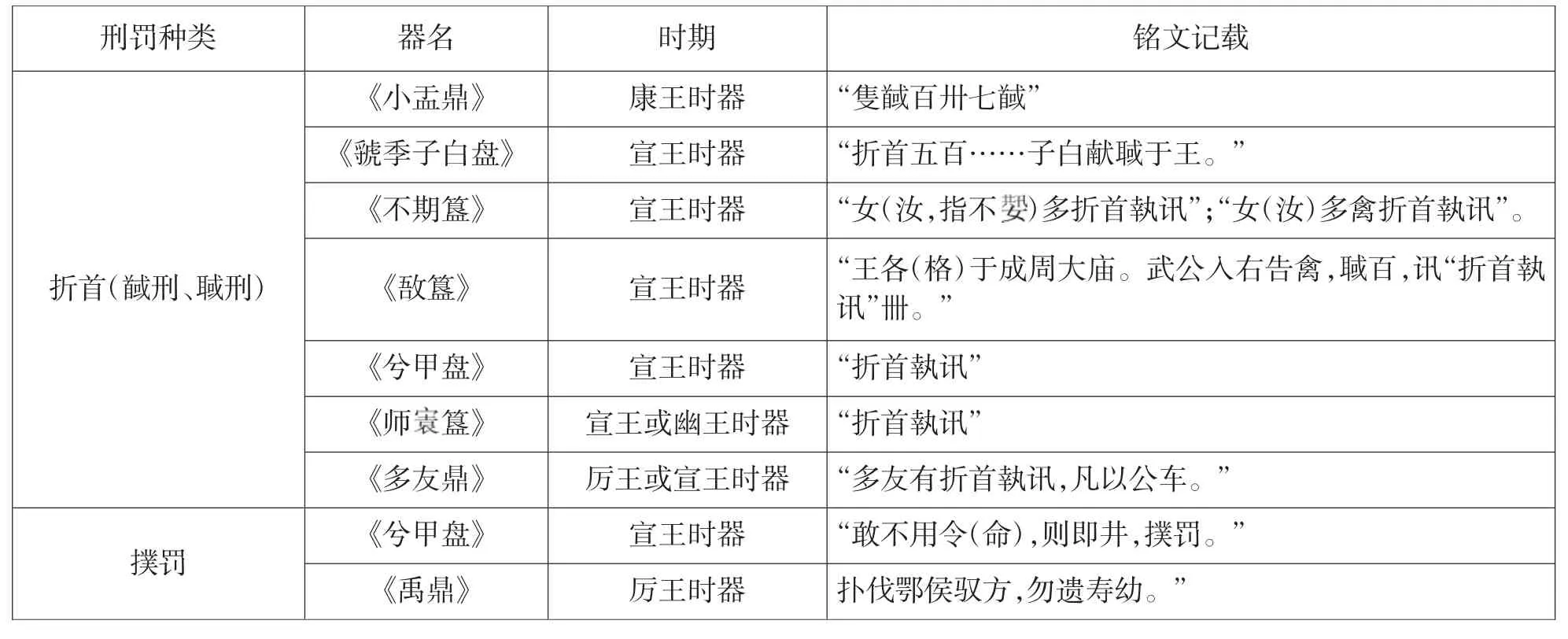

(六)折首(馘刑、聝刑)和撲罚

西周时期的兵和刑是没有完全分离的,如“折首”和“撲罚”都是军事行动,是针对外族的军法处罚,区别在于折首是针对外族一部分人的死刑,而撲罚则是对外族整个部落的征服或消灭。所谓“国之大事,在祀与戎”,周人把祭祀和征伐当做国家的两件大事,因此这两种刑罚在西周运用较为广泛。反映西周馘刑(聝刑)的金文资料,主要有七件,反映西周撲罚的金文资料,主要有两件:

《小盂鼎》记载的是盂在战役中取得的成果,斩首一百三十七人。

《虢季子白盘》铭文讲的是军事将领虢季子白征伐俨狁于北洛水之东[20],斩敌首五百,献于周王请功。

《不期簋》这件器物和《虢季子白盘》所记述的均为征伐俨狁之事,虢季子白令其下属不期对战俨狁军队,大胜,战役结束,周王赏赐了虢季子白,虢季子白又赏赐了不期。

《敔簋》记载了西周的军事将领敔击败南淮夷后再在成周太庙接受周王赏赐的场面。

《兮甲盘》记载了兮甲从王征伐俨狁,因“折首執讯”有功,得到了赏赐。

《多友鼎》记载俨狁侵犯周的领地,周公命将领多友及公车率兵抗击,经过四次战役,取得辉煌成绩,受到周王众多赏赐。

上述青铜铭文所反映的死刑,均是针对于外族进行“折首”处罚的记载,其中“馘”与“聝”两字互相通假而又有别,《字林》:“截耳则作耳旁,献首则作首旁”。“折首”的行刑程序是:对于拒不投降者,折其首,接着截其耳①。西周统治者十分重视军功,功之大小以献首数计,这就是馘刑在西周被重视的社会根源。

表八:西周铭文关于流放刑的记载

表九:西周铭文关于折首和撲罚的记载

《兮甲盘》和《禹鼎》则记载了西周时期“撲罚”这一刑罚的适用。《兮甲盘》是铸造于西周晚期的青铜器,出土于宋代,其铭文中出现的“井”与“撲罚”都是西周法律中常见的刑罚。“井”在西周是一个很常见的法律术语,西周金文和传世文献中常常可以见到“作井(型)、明井”的表述,其含义就是“刑”;“撲罚”的含义即为“处以刑罚”[21],《广雅·释诂》中:“罚,伐也”,故铭文中的“即井扑罚”意思即为“处以刑罚,加以征伐”。《禹鼎》铭文则记载了周王下令平叛鄂侯谋反,派遣禹出征时强调不管老幼一律杀掉不要有遗漏的事情。从这两件西周晚期的器物可以看出,西周早期“明德慎罚”的思想已经被严酷的刑罚思想所取代。“不听从命令就征伐”,且征伐时“寿幼无遗”,这表明西周末期,周王朝的统治局面已不复稳固,用周初的“礼乐”显然无法维护政治稳定,严酷的刑罚成为这一时期镇压诸侯方国的主要手段。这两种刑罚在西周青铜铭文中的多次出现也说明了对外族的死刑适用在当时具有广泛性,这也是西周时期兵刑合一的例证。

四、西周刑种及施刑思想演变

(一)西周刑罚的演变

西周建立一直到幽王十一年西周灭亡,共经过十二王[22]。不少学者认为关于“明德慎罚”的刑罚的思想贯穿整个西周时期,施用的刑种也都是比较温和的,相对残酷的刑罚种类在实际中很少施用。而从以上青铜铭文的记载来看,这个结论是无疑是片面的。明德慎罚思想产生于周初,这是毫无疑问的,因为商亡于暴政和残忍的刑罚,周初德主刑辅的刑罚思想,是对滥施酷刑的前代体制的一种反思[23]。殷商的酷法治国导致民心背离和政权的垮台,周人灭商,必然要总结殷商亡国的教训,于是将“明德慎罚”的主张大肆宣扬并适用于刑事处罚中,这一施刑思想在当时便成为主流的社会与法律思潮。

但到了西周中期以后,青铜铭文反映出刑罚呈现出三点变化:其一,对外征伐战争明显增多。七件反映对外邦俘虏的折首之罪的青铜器中,只有一件是康王时期,其他六件均为中期以后,尤其集中于末代的宣王和幽王时期;其二,量刑程度明显增大。前期的时候,即使是刑事案件,也多减免为处罚金的结果,比较少动用酷刑,中后期以后则多为用刑处罚,且一件案件中可能涉及多个刑种,多种处罚方式;其三,刑罚思想的转变。前期“明德慎罚”的思想在铭文中体现的比较明显,诸如“怀刑”、“中刑”、防止“纵刑”,都是这一思想的具体体现,也即比较温和的刑罚方式,而到了后期,连坐等残忍的刑罚都在现实中施行,甚至残酷到老幼皆杀。这样的变化与西周王朝从鼎盛到没落的政治统治有关,西周初期,礼乐制度可以起到维护统治的作用,此时“德治”与教化就起主导作用,刑罚相对比较温和,而后期周王朝的统治逐渐没落,“礼崩乐坏”的情况下,各诸侯国不再顺从周天子的命令,对外征伐变多;对内则施以酷刑残酷镇压平民和奴隶。上述青铜铭文对的记载为这些变化提供了直接的证明。

(二)结语

青铜器铭文作为西周时期人们记录大事的载体,是没有篡改的第一手材料,有着文献资料无法比拟的真实性与可靠性。青铜铭文作为还原西周社会状况的宝贵资料,是弥补纠正文献记载的可靠证据,青铜铭文上记载的西周法律状况与真实的法律案件,是对西周法律制度十分可靠的还原和再现。

西周初年,统治者提出了国家的基本刑事政策,以“明德慎罚”思想为中心,并以此来指导法律实践。而纵观整个西周的法律发展,统治者是根据国家的具体政治情况、社会环境以及外部安定状况等因素来决定用刑的宽与严、轻与重的。具体来说,西周的刑罚经过了三个时期:初期是“以德配天”、“明德慎罚”的主张占主导,更强调德治与礼治,因为这一时期礼乐制度对西周各阶层尚有较强的约束力;到了西周中期,统治者的法律思想与方针变为“德主刑辅、礼刑并用”的一种观念,刑的地位明显提高,上升到与礼并用的地位;到了西周末期,礼崩乐坏,刑的地位提高超过礼治,强制而残酷的刑罚手段毫无疑问成为这一阶段维护统治的主要手段,“重典治乱世”的思想便成为主流刑罚思想。概括起来,“刑新国,用轻典;刑平国,用中典;刑乱国,用重典。”实际上就是西周由盛到衰的三个阶段的写照。

注 释:

①《礼记·王制》“以讯首告”注:“讯是生者,馘是死而截耳也”。