双道改良Kessler法加可吸收线缝合修复开放性跟腱断裂的临床研究

刘少华 吴运成 冯典毅 洪 峰 梁焕强 郑勇杰 尹春晴

( 广东省中山市东升医院 , 广东 中山 528414 )

开放性跟腱断裂是一种较常见的损伤,多为利器割伤,较少为磕碰伤、碾压伤,且多为完全断裂,较少部分断裂,若治疗不当,将严重影响患者行走功能[1]。常规方法治疗术后易出现并发症,而且术后功能不佳。因此,需要寻求一种手术操作容易、功能恢复正常、伤口愈合好、无并发症的缝合方法,为进一步研究开放性跟腱断裂的最佳治疗方案提供理论依据。本项目研究的成果将有效解决开放性跟腱断裂手术治疗的并发症,如伤口感染、皮肤坏死、跟腱再断裂、腱周软组织粘连等。术中所用的缝合材料费用极低,减少了患者的医疗费用支出,减少了医患纠纷,提高了病人的满意度[2]。为探究双道改良Kessler法加可吸收线缝合修复开放性跟腱断裂的临床效果,本次研究选取2018年3月-2019年2月期间我院急诊外科收治的开放性跟腱断裂患者36例作为研究对象,详细报告如下。

临床资料

1 一般资料:选取2018年3月-2019年2月期间我院急诊外科收治的开放性跟腱断裂患者36例作为研究对象,断端距跟腱断止点2cm以上,按照进入研究的顺序,随机分为观察组(改良缝合组)和对照组(常规缝合组),均为18例,对比2组手术情况、患者满意度、并发症等情况。全部入选研究对象临床资料完整。对照组男性16例,女性2例;年龄均值(38.52±4.34)岁。观察组男性15例,女性3例;年龄均值(38.83±4.47)岁。2组患者基线资料对比无显著差异(P>0.05)。

2 方法:按照进入研究的顺序,随机分为观察组和对照组。2组均采用腰硬联合麻醉。应用双道改良Kessler法加可吸收线缝合修复开放性跟腱断裂的患者,取俯卧位,部分因跟腱断面情况特殊而行腱旁纵行辅助切口1-2cm。术中仔细清创,注意保护腱膜及创缘皮肤,切勿过多暴露跟腱腹侧,采用锐性分离显露跟腱断端,梳理马尾状断缘并用刀片适当修整至对合满意。视跟腱断端为两平分面,用1-0可吸收缝合线,第一半平分面用单线Kessler法缝合,先不打结,待第二半平分面同法缝合妥后同时均衡用力打结,形成双道。用3-0可吸收线从断面进针“8”字间断缝合加固断端,线结埋入断端,边缝边梳理光滑,针距不必过密,最后用5-0可吸收线间断缝合腱膜。术后2组患肢用长腿石膏托固定踝关节跖屈30°,屈膝30°位,3周后改用小腿石膏托跖屈位继续固定3周,以便膝关节功能锻炼及股四头肌力量练习。6周去石膏,开始踝关节功能锻炼及小腿肌力练习,并垫足跟垫练习行走,以后逐渐降低足跟垫高度。观察组可适当增加踝关节活动强度与频率。3个月后去足跟垫正常行走,术后6个月内禁止剧烈跑跳运动[3]。

3 观察指标:(1)临床疗效。疗效评定标准:采用Amer-Lindholm评定法:优:患者无不适,行走正常,提踵有力,肌力无明显异常,小腿围度减小≤1cm,背伸或跖屈角度减小≤5°;良:有轻度不适,行走稍有不正常,提踵稍无力,肌力较腱侧减弱,小腿围度减小≤3cm,背伸角度减小在5°-10°之间,跖屈角度减少在5°-15°之间;差:有明显不适,跛行,不能提踵,肌力明显减弱,小腿围度减小>3cm,背伸角度减小在10°以上,跖屈角度减少>15°[4]。(2)对比2组满意度。(3)对比2组手术时间、住院费用及住院时间;(4)对比2组术后并发症,并发症包括术后切口感染、皮肤坏死、跟腱再断裂、腱周软组织黏连等[5]。(5)对比2组关节功能,采用AOFAS 评分评估患者踝关节功能。(6)对比2组C反应蛋白。

5 结果

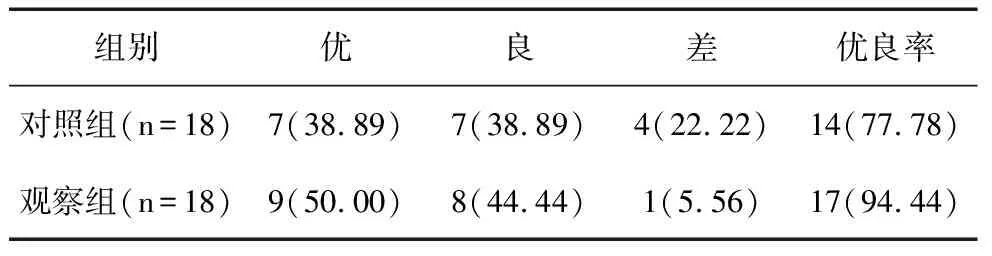

5.1 2组临床疗效对比:观察组优良率为94.44%(17/18),对照组77.78%(14/18),对比具有显著差异(P<0.05),详见表1。

表1 2组临床疗效对比(n,%)

5.2 2组满意度对比:观察组满意度为100.00%(18/18),对照组83.33%(15/18),对比具有显著差异(P<0.05),详见表2。

表2 2组临床疗效对比(n,%)

5.3 2组手术时间及住院时间对比:观察组手术时间、住院费用、住院时间分别为(45.95±5.26)分钟、(6699.85±168.54)元、(6.98±1.85)天,对照组分别为(60.21±3.69)分钟、(9865.54±205.69)元、(9.62±2.68)天,对比具有显著差异(P<0.05)。

5.4 2组术后并发症对比:观察组并发症发生率为5.56%(1/18),对照组22.22%(4/18),对比具有显著差异(P<0.05)。其中,观察组1例切口感染,对照组术后切口感染、跟腱再断裂、腱周软组织黏连分别为1例、1例、2例。

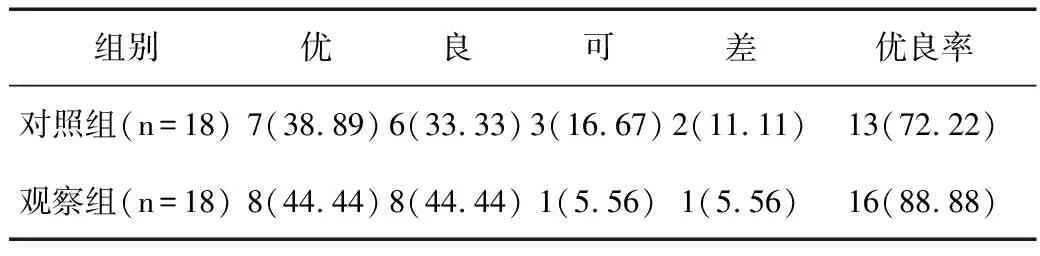

5.5 2组关节功能对比:治疗后,观察组关节优良率为88.88%(16/18),对照组72.22%(13/18),对比具有显著差异(P<0.05),详见表3。

表3 2组关节功能对比(n,%)

5.6 2组C反应蛋白对比:术后第2天对照组C反应蛋白(169.85±32.62)mg/L,观察组(115.75±37.44)mg/L,对比具有显著差异(P<0.05)。

讨 论

随着我国社会经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对医疗水平的要求也越来越高。开放性跟腱断裂是一种较常见的损伤,若治疗不当,将严重影响患者行走功能。跟腱为人体最粗大的腱性组织,张力大,腱束内无血管分布,愈合能力差,跟腱位置表浅,表面仅薄层软组织及皮肤覆盖,术后容易发生局部黏连。跟腱血供主要来自肌支、腱旁组织血管及骨和骨膜的血管,腱外膜血管丛发出小支穿入腱膜链接纵行吻合血管,腱束平行、并有静脉伴行、分布均匀。故跟腱修复手术应以减轻对跟腱血供的破坏、尽量保护及恢复断端的血运,缝合的断端需平滑且要有良好的抗张力及抗裂隙能力为原则[6]。

基层医院就诊的跟腱断裂患者多为开放性。临床实践中,常规的缝合方法其临床效果有时不尽如人意,部分患者术后出现并发症,如伤口感染、皮肤坏死、跟腱再断裂、腱周软组织黏连等。因此国内外出现了一些新的缝合方法,如改良Kessler法、Kleinert法、津下(Tsuge)缝合法等,其临床效果各有所长,也有一定不足之处。开放性跟腱断裂缝合为端端缝合,基层医院常用的缝合方法有:(1)Bunnell缝合法:此法操作复杂,需剥离较长跟腱组织,对腱内外损伤较大;(2)“8”字缝合法:操作简单,抗张力弱[7];(3)双十字缝合法:抗裂隙力弱,对微循环有影响;(4)抽出式钢丝法:组织相容性、抗裂隙作用差,影响跟腱微循环;(5)Kessler缝合法:抗张力较强、断端欠光滑。双道改良Kessler缝合法具有抗张力及抗裂隙能力强、可吸收线组织相容性好的优点,完全迎合了跟腱愈合的需要,缝合时只要将远近断端稍作显露,几乎不要再剥离腱周皮肤,又不干扰腱内微循环,有利于皮肤和跟腱实现1期愈合,高质量的断端对合,可以有效防止术后黏连。

可吸收线缝合材料的选择是当前需要解决的主要问题。选择可吸收缝合材料应该具有以下特性:抗张强度及抗裂隙强度好,为患者提供安全保障;组织相容性好,对人体无致敏反应,无刺激,并能促进纤维性组织向内生长;吸收缓慢,约需6个月;操作简便,质软、手感好,打结方便、牢固[6]。观察组优良率为94.44%(17/18),对照组77.78%(14/18),对比具有显著差异(P<0.05)。观察组满意度为100.00%(18/18),对照组83.33%(15/18),对比具有显著差异(P<0.05)。2组手术时间、住院费用、住院时间对比具有显著差异(P<0.05)。治疗后,观察组关节优良率为88.88%(16/18),对照组72.22%(13/18),对比具有显著差异(P<0.05)。术后第2天对照组C反应蛋白(169.85±32.62)mg/L,观察组(115.75±37.44)mg/L,对比具有显著差异(P<0.05)。综上所述,双道改良Kessler法加可吸收线缝合修复开放性跟腱断裂,能够节约患者的医疗费用支出,减少医患纠纷,提高病人的满意度,术后功能恢复快,并发症少,具有较高的临床价值。