京郊传统村落保护与发展—以灵水村为例

常丽红,钱 威,苟天来,毕宇珠

(1.北京农学院 文法与城乡发展学院,北京102206; 2.北京市乡村景观规划设计工程技术研究中心,北京102206;3.北京工业大学 建筑与城市规划学院,北京 100124; 4.北京市历史建筑保护工程技术研究中心,北京 100124)

传统村落早期称之为古村落,拥有丰富的自然资源及文化底蕴,反映着中国农耕文明也是乡村振兴的重要表现内容。随着城镇化步伐加快,传统村落衰落[1]、消失等不断出现,在“美丽乡村建设”[2]、“乡村振兴战略”[3]背景下传统村落的保护与发展得到更多的关注,利于提升民众及游客对村落的保护意识,同时对于发展较好的村落模式、保护理念等还可起到示范作用。

近年来国内外学者针对传统村落从考古学、农学、旅游学等多领域进行了研究,如谭雅静研究了传统村落建立多层次多元一体的特色产业区域格局[4]。周峻岭等从农村居住点分布特征分析岭南空间分布、类型等特征,在保护传统村落的过程中利用内在的价值因素保障农村居住点的经济、文化、建筑等之间的平衡发展[5]。陈碧妹通过整合旅游资源研究传统村落的旅游发展[6]。北京传统村落数量较多,发展模式较广。有关北京传统村落的研究赵作周等通过有限元分析住宅抗震能力[7],苏琛其等以房山区南窑村为例从公众参与的角度研究村内产业振兴和乡风民宿发展[8]。本文通过实地踏勘对灵水村的格局、街巷、建筑等进行研究,提出京郊传统村落保护与发展的对策。

1 设 计

灵水村位于北京西北部,属门头沟区斋堂镇。村落面积约6.4万m2,历史悠久且村内文化底蕴丰富,先后出过多名举人,故被称作“举人村”,取得成就的文人返村修建宅院促进了村落的发展和保护,目前村内保存大量明清时期的寺庙及居民院落。现有200余户,村民约700余人[9]。该村因其特有的文物古迹以及自然风光在2012年被评为“中国传统村落”。近年通过综艺节目对灵水村的深入曝光,扩大了该村的影响力,灵水村也逐渐向乡村旅游业发展。

采用实地踏勘、文献研究以及测绘等技术对京郊传统村落的分布格局、院落格局、建筑现状等内容进行研究。

2 现 状

随着生活水平的提高,京郊新建建筑日益增多,无疑使村落面貌发生变化,传统村落风貌受到冲击。灵水村受自然环境、经济区位、历史文化等因素的影响,村落风貌保存较好。村内现存传统四合院多达162座。

先分析整体布局。灵水村三面环山,西部为莲花山,东部有石人山,南北被桃山环绕,村中东西方向以及南北方向各有一条主干道。次要街道多为石板铺路,东西方向有三条垂直于等高线分布的道路将村落分为前街、中街和后街三部分。纵横相互交叉的线路将灵水村分成几大板块,在板块中包含不同数量的院落,通过观察道路肌理似龟背,从平面图可知古人依据“玄武”观念进行布局。

目前村落布局原貌保存较好,空间布局中除满足村民的各项生产生活空间,还承载游客的活动空间,故在空间使用功能上一改传统村落的单一性使得广场、街巷、院落形成公共、半公共、私密的复合空间。

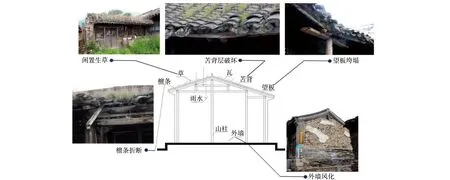

其次建筑风貌。灵水村至今存留的明代民居20余间,清代民居100余间。格局多为四合院,院落由门楼、影壁、石阶、建筑组成,院内建筑多为砖木结构,硬山屋顶置灰色筒瓦(图1),村内整体建筑风貌特征保护、留存较好。

图1 建筑现状风貌Fig.1 Architectural styles and features

3 灵水村保护的意义

灵水村中明清民居建筑规模较大,保存较为完整,同时室内结构、装饰做工精细,通过对灵水村的聚落发展研究对深入挖掘京西传统村落具有一定的价值。

灵水村民居建筑建造时选址依山而建层次分明,围合院落及硬山建筑形制充分考虑当地气候、生态环境条件,砖木建筑材料选择就地取材,潜移默化形成适于乡土地域条件的营造方法。

村中建筑群的屋顶、外墙、门窗等风格统一,色调雅致。各院落面阔、进深空间变化丰富,建筑立面砖雕精美、内部木构件搭接线条错落有致,随处表达人们对居住空间艺术感的追求。

4 存在问题

一是古建筑破败或闲置。村内明清古建筑历经多年外部环境的风吹雨淋,同时建筑本体服役时间较长,出现不同程度的破败,主要表现在外部围墙风化、柱根腐朽、檩椽劈裂、折断等。同时灵水村据北京市内约78 km,故村内青年较多前往北京市内工作、生活,造成房屋闲置,长期以往建筑屋顶杂草丛生破坏屋顶苫背层,雨水渗透造成望板、檩条、椽子等构件糟朽,易导致梁柱构件发生变形等现象(图2),同时缺乏院落、建筑现状等资料统计。

建筑修缮不当。部分建筑破败出现局部损毁,村民较多选择冻结式保护或自发修缮,但对于古建筑的特殊形制及木结构建筑材料选材、施工工艺等普通工匠难以把控,在未作出评定前提下出现构件的拆除,破坏建筑的原真性或修缮材料破坏整体建筑及院落风格。

三是公共设施不完善。随着旅游业的发展,外来人口日益增长,餐饮接待多为农户自家开设的农家院,主要提供住宿、餐饮,规模不大,缺乏与之匹配的公厕、医疗等。

图2 建筑残损部位Fig.2 Damaged parts of the buildings

5 保护与发展策略

根据传统村落目前的建筑本体、周围环境设施存在的问题进行分析,针对保护与发展提出解决策略。

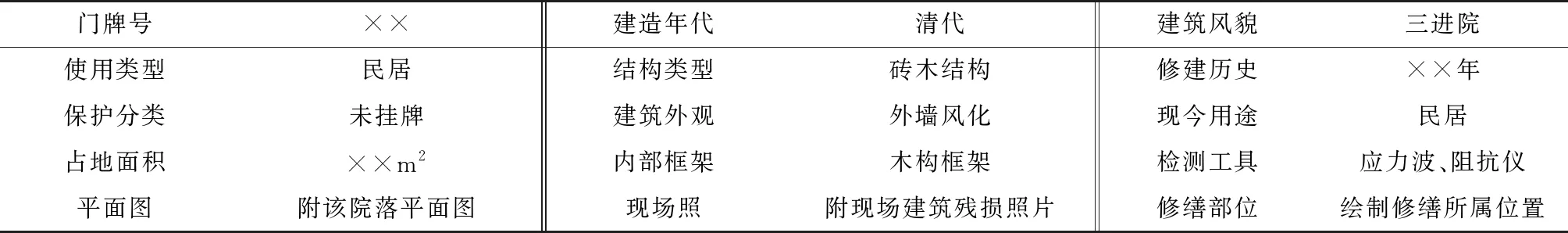

5.1 建立文保档案

在开展调研或村内建设时对村内相关地形、地貌、文物古迹、民居等基础资料的收集多来源于村干部座谈或实地踏勘等,而缺乏系统的保护和相关数据统计。可通对村内地形、地貌等进行图纸绘制、文字和图表梳理,同时对建筑的使用性质、建筑质量、年代风貌、规模形制等进行评价存档和实时监测(表1),设立村规乡约做出不同范围、不同级别的古建筑整体保护、分层保护和分类保护方案。

表1 民居保护及评价统计表-灵水村传统民居示意Tab.1 Statistical table of protection and evaluation of residential buildings

5.2 保护院落形态

在保护与发展中院落是生产和生活的主要场所,保护院落的原真性是传统村落的价值体现。院落空间组成以建筑的组合呈现,充分保护由轴线依次建成的院落,例如灵水村特有的高差地形特征而形成有层层渐进高差的院落以及传统四合院的建筑朝向、院落尺度和围合的布局形式(图3),对于加建或影响整体建筑风貌的院落进行恢复轴线建筑空间,保留及修缮传统建筑,拆除影响风貌建筑,使村民积极参与到保护中延续传统院落空间。

图3 传统村落院落形态分析Fig.3 Morphological analysis of traditional village courtyards

5.3 科学性修缮

古建筑的保护和修缮从最初的“修旧如新”过渡到“修旧如旧”以及保护“原真性”的前提下,通过科学的检测判定建筑材料内、外部残损位置、面积以及预估承载力,具有针对性的逐渐完善的古建筑、破损废弃闲置古建筑、修建、加建等建筑提出不同的修缮方案。同时对于闲置的建筑可适度引入修缮资金进行修缮并以置换、租赁等方式吸引住户,同时增加公共配套设施。

5.4 资源整合发展

对村内景观资源进行整合及分析,将传统村落中的古建筑作为旅游的主线,打造门头沟区爨底下村-灵水村-苇子水村,沿河城村-黄岭西-灵水村等带状、团状旅游线路。在保持怡人的街巷空间前提下对村内道路进行平整,规划客车停放及人员聚集广场,完善民宿各项接待功能,结合当地的举人宅院、祠堂、寺庙等文化、经济和自然资源进行规划,吸引游客入村,激发村内活力,增加居民收入。

传统村落是人类生存的载体,从整体布局以及建筑风貌上对京郊传统村落灵水村进行研究,发现传统村落不仅承载着农耕文化,还是精神文明的凝结体,为研究村落的历史、经济、文化等提供了大量的历史实物资料,同时建造过程中选材、用料、施工工艺也附有科学价值和艺术价值。研究结果表明:(1)传统村落不断遭到城市聚落景象的吞噬,出现传统建筑闲置或建筑构件残损较为严重,加之不当修缮导致传统建筑遭到破坏或建筑本体坍塌,最终破坏村落的整体格局。通过文字、测绘、图表等方式对传统村落的建筑进行评价、存档和实时监测,可由抢救性保护逐渐走向于预防性保护;(2)院落格局影响传统村落的肌理,保护院落的原真性是传统村落的价值体现。依照灵水村地表特征对院落高程、朝向、尺度和围合形式等进行传承和保护利于延续传统院落空间;(3)在规划、建设时以保护村落的原真性为前提,通过有效的评估再具有针对性地做出修缮方案,同时可通过置换、租赁等多元方式使得传统村落价值活态传承;(4)传统村落的有效发展需要形成规模化、特色化,突破自身村落边界,结合周边资源整合点状形式的传统落,规划游览线路形成优势互补,同时提升基础设施、公共服务设施,保护并发展传统村落的自身价值。