宏佛塔出土《千佛像》及其塔龛样式初探

邵 军

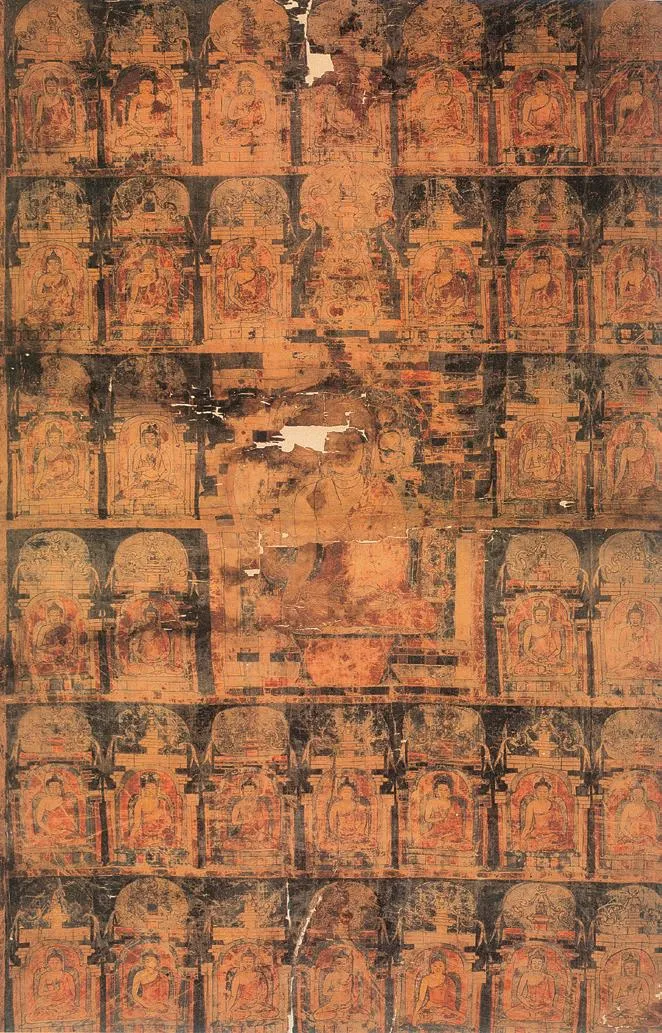

宁夏西夏博物馆藏有一批出土于宁夏贺兰县宏佛塔的绢画,其中的一幅被当时的考古工作者定名为《千佛像》(图1)。①此图正中画一佛像,着朱红袈裟,结跏趺坐于塔龛之中;佛像和塔龛周围,又平均分成35个方格,每个方格里画一塔龛,龛中画一小佛像。整幅画面以红色为主调,间用黄、蓝,局部有金色。在宏佛塔所出的全部绢画中,此作幅面最大,形象众多,风格独特,其题材内容和风格样式具有典型的西夏特征,是深入探究西夏艺术史的重要作品,值得我们加以注意。笔者有幸对此作进行了近距离的考察,现将有关问题略作探讨,请方家指正。

一、《千佛像》的绘制年代

出土《千佛像》的宏佛塔位于今宁夏自治区贺兰县潘昶乡红星村,是一座西夏后期建成的古塔。根据学者们的推测,此塔建于1190年之后至西夏灭国之前。②1990年维修该塔,文物工作者在其天宫中发现这批绢画时,它们被整齐地封砌在天宫之中,绢画可能是修建宏佛塔同时封存的。《千佛图》的绘制年代当在宏佛塔建造之前,即不会晚于宏佛塔建成的1190年至1227年间的某一年。

从作品的用绢来看,此作可能不会早于宋宣和年间。古人用作绘画的“画绢”,往往较一般绢要细密平洁,尤其是宋绢,更以轻细著称。《图绘宝鉴》中说:“唐人五代绢素粗厚,宋绢轻细,望而可别唐宋也”,③宋代用于绘画的细绢,又称“院绢”“贡绢”,④“细密如纸”。虽然西夏设有“织绢院”,但西夏人所织造的主要是一种粗绢⑤。从宋夏交聘及边贸的情况来看,西夏的优质画绢主要还是来自宋金朝廷的赏赐或者榷场贸易。此幅《千佛像》所用画绢,绢料细薄而柔软,表面平滑精密,匀净光洁,虽历经近千年,但仍存有一丝光泽。当是来自宋地的所谓“贡绢”“院绢”。此画幅为一片完整的画绢,未见拼接的情况。画绢纵123厘米,宽82.5厘米,根据现存的我国绘画作品的用绢情况,北宋宣和年以前未见大开面的画绢,当时的画绢最宽一般在60厘米左右,大幅画多采用双拼或三撒绢。与《千佛图》同时出土的一件 《炽盛光十一曜图》,画幅宽为80厘米, 就采用了60厘米加20厘米的两片绢拼接的方式。那种画幅达到80厘米以上乃至超过100厘米的作品,在织造技术更为先进的中原内地也要晚至南宋才能见到,至南宋中期才开始广泛使用。⑥

由此可知,这件《千佛像》的绘制年代不会早于宣和年间,不会太晚于1190年,那么它大致应绘制于公元12世纪中后期。

二、《千佛像》的题材内容

此作从上至下分为六层,中心为一塔,占据第二、三、四层的中间位置,塔下层中间开龛画一较大佛像。佛像结跏趺坐,施降魔印。围绕中央佛塔,从上至下又分作35个竖长方形格,每格中再画佛塔,塔中开龛画佛像。第一层七塔,第二层六塔,第三、四层均为四塔,第五、六层均为七塔。第一层塔龛中小佛像所施手印依次为降魔、禅定、说法、禅定、说法、禅定、降魔印,显然是以中间禅定印为中心,左右对称布置的。以下各层也采用类似交错方法来布置,上下错开。

关于此图的题材问题,笔者已做过初步的研究,认为这幅《千佛图》实际是忏悔图画《三十五佛》。⑦这类绘画作品的名称究竟是定为“千佛图”还是定为“三十五佛”或“三十五忏悔佛”更合适呢?黑水城出土的绢画中,就有一幅表现“三十五佛”题材的作品,被俄罗斯学者定名为“三十五忏悔佛”(图2)。⑧表现三十五佛礼忏这一主题的图画是否可以称为“千佛”呢?贺世哲认为北朝千佛图像所依据的佛名经典就包括了《佛说决定毗尼经》:“就佛名而论,有过去庄严贤劫千佛、未来星宿劫千佛、五十三佛、三十五佛、百七十佛以及释迦化身佛等等”,⑨结合《敦煌学大辞典》中对“千佛像”的举例,可见学者们认为三十五佛礼忏的佛经、佛名也可以称为“千佛”,其图画也相应可以称为“千佛像”。宏佛塔所出《千佛像》的这种主佛周围环绕诸多小佛像的结构很容易使人想到藏地流行的《三十五佛》唐卡的构图模式。黑水城出土《三十五忏悔佛》与晚近藏地流传的《三十五佛》图画近似,由一身大佛和三十四身小佛像以及其它二像组成。这类《三十五佛》图画有的还加入了弟子、菩萨、祖师或其它图像。宏佛塔出土《千佛图》虽然是36身,但皆为佛像。这些佛像桃心形肉髻,藏式塔刹,有明显藏传佛画的因素,但与黑水城出土《三十五佛》以及晚近藏地流传的《三十五佛》还是有所区别。

这种以忏悔为主题的《三十五佛》图画在汉传佛教中其实流传很久远。《三十五佛图》是一种用来礼拜诸佛菩萨、忏悔所造恶业的图画,与之对应的汉传佛经为《三十五佛名经》,出自《决定毗尼经》,后者为《宝积经》优波离会的异译,《三十五佛名经》是《决定毗尼经》中所记载的礼忏文。《三十五佛名经》有晋敦煌译《决定毗尼经》本、唐不空新译《佛说三十五佛名礼忏文》等版本流传,与之相应的,魏晋南北朝至隋唐,一直有以三十五佛为题材的雕塑或绘画流传,其遗存主要有:

云冈石窟第11窟东壁上层的95身佛像,有学者认为其包含了三十五佛和五十三佛。⑩北响堂山石窟第3窟(刻经洞)洞口左侧残损石柱上,刻有出自《决定毗尼经》的三十五佛佛名,其中能辨认的还有十五个。窟内刻有小佛像若干,推测其中应包括三十五佛图像。石柱佛名前虽刻有“贞元十八年七月一日”的字样(贞元为唐德宗时期年号,十八年是802年),但有学者推测此为后代所刻,佛名应还是刻于北齐时期。⑪

图1:《千佛图》,123×82.5cm,绢本彩绘,宁夏宏佛塔出土,宁夏西夏博物馆藏

图2:《三十五忏悔佛》,107×80cm,麻布彩绘,内蒙古额济纳旗黑水城遗址出土,俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏

图3:《药师佛》局部,内蒙古额济纳旗黑水城遗址出土

图4:《千佛图》局部

河南安阳大住圣窟建于隋开皇九年(589),窟侧崖壁上有题记:“大隋开皇九年……卢舍那世尊一龛,阿弥陀世尊一龛,弥勒世尊一龛,三十五佛世尊三十五龛,七佛世尊七龛,传圣大法师廿四人。”⑫现存窟中三面开龛,每龛两侧各七个小佛像,总计42尊小佛像,南壁东侧为24高僧浮雕。结合题记,可知这42尊小佛像即是三十五佛和七佛。这一组三十五佛像存有31个佛名的榜题,其中27个榜题基本能与《决定毗尼经》对应起来,另一个榜题“耶迦德佛”为《决定毗尼经》中所没有。⑬河北曲阳八会寺刻经龛亦有隋代刻《三十五佛名及忏悔文》,存大小佛像79身,其中可能也包含了三十五佛的图像。⑭

莫高窟第390窟一般认为是唐初石窟,其四壁绘三层说法图,上层53铺,中下层共60铺,皆结跏趺坐,绝大多数作禅定印。这一组图像符合忏悔类五十三佛、三十五佛和二十五佛之数,此窟东壁亦画有七佛,因此有学者认为莫高窟第390窟中中层和下层所画为三十五佛和二十五佛,并进一步确定其与礼忏有关。⑮济南千佛崖唐代造像中,有一组浮雕共计35尊,虽然大小不一,未见榜题或刻经,但其三十五之数,很容易使人联想到其为作为礼忏对象的三十五佛图像,等等。由以上遗迹可知,以三十五佛为主题的图像自北朝以来,一直在汉地流传,且这些图像都大致依照《决定毗尼经》来绘制。

西夏出土的文献中,发现了数部关于三十五佛佛名的经书,大多集中在黑水城以及宁夏银川附近的寺院遗址中。主要有:1、黑水城出土的M1·1481[F191·W101- 1]《智坚转诵本》;2、宁夏贺兰山拜寺沟西夏方塔遗址发现了一部仁宗施经《佛说三十五佛名礼忏文》残件;3、俄藏TK304也是《三十五佛名礼忏功德文》,与拜寺沟方塔本同一版本,惜也不完整。从这些材料出发,有学者指出西夏流行的三十五佛礼忏已经有了新的发展和变化。⑯敦煌出土的《七阶佛名经》中也有三十五佛名礼忏法的内容,但与其它忏法有糅合。黑水城出土的《智坚转诵本》与其它几种《佛说三十五佛名经》及礼忏文中佛名虽略有出入,但大致相当,宁夏西夏方塔遗址出土的残件虽然没有保存下来佛名的部分,但它的版式与黑水城出土的TK304完全相同。这几种《佛说三十五佛名经》的来源主要还是隋唐时期在汉地流传的《决定毗尼经》以及《佛说三十五佛名》及礼忏文,其礼忏之法也比较纯粹。这样来看,西夏流行的三十五佛图像的最初来源可能还是汉地的传统。在唐代以后的遗迹之中,此《千佛图》应该是这种三十五佛礼忏图画中最早的一件,通过它我们可以观察三十五佛这一主题在图像上的发展和变化。

拜寺沟方塔遗址发现的《佛说三十五佛名礼忏文》后的仁宗发愿文说:“近遇名师,重加刊正,增释文之润色,焕佛日之光华。谨镂板以流行,俾赞扬而礼忏。”⑰可见西夏流行的佛说三十五佛名经及礼忏文与前代已有不同,是经过了重新校勘和修正而成的。西夏对从宋获得的佛经进行了大量的翻译和重新刻印流通,⑱在这个过程之中,也对随佛经印行版画作品进行了再创作,形成了“新范式”。⑲可以认为,三十五佛的图像在西夏时期的版画中,也有一个再创作和新发展的过程。按照保存了佛名的《智坚转诵本》,在礼三十五佛之后,又增加了“南无法界藏身阿弥陀佛”,清代沙门书玉在《大忏悔文略解》中记录的佛名与《智坚转诵本》完全一样,并且言明其来自一位号为“不动”的西夏僧人。⑳释书玉在文中径称其“三十六佛名”,对佛名经中增加阿弥陀佛的合理性也进行了一种解释:

“此三十五佛后加阿弥陀佛者,有四意故……准二经义,则此八十九佛名德一多遍容,彼此交摄,举一佛即通一切佛,释一义即显无量义,有何增减不圆融耶。”㉑

这样看来,西夏时期的礼忏及礼忏文很可能就是三十六佛,图画中出现三十六佛也属正常。《千佛图》中的三十六佛由于没有像佛经版画那样的榜题或可资辨认的图像特征,无法具体确定每一尊的佛名,但是此图却给我们提供了观察三十五佛礼忏图画在西夏时期风格发展变化的珍贵图像材料。

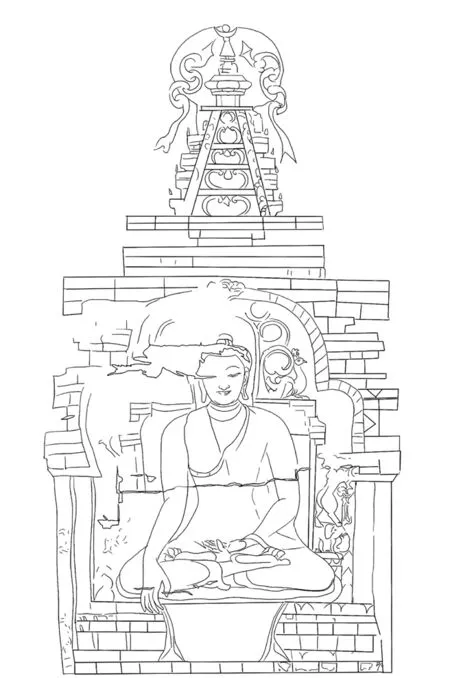

图5:《千佛图》主尊塔龛线描图

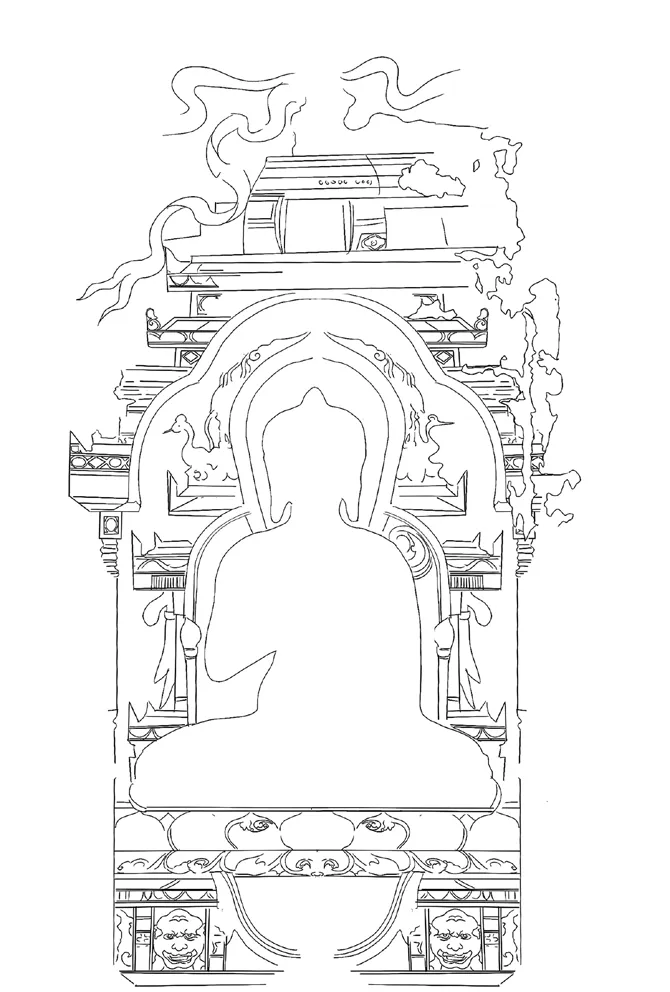

图6:《千佛图》小塔龛线描图

图7:敦煌莫高窟第76窟八塔变壁画中塔样线描图

三、《千佛像》的风格特征

虽然谢继胜、韩小忙等学者都认为《千佛图》是完全的藏式风格,㉒但与同为三十五佛这一主题的黑水城所出《三十五忏悔佛》图比较起来,其藏式风格似乎并不及后者那么强烈,艺术风格上存在明显的差别。这主要表现在以下几个方面:

首先从绘画材料上看,《千佛像》属于绢本画,画幅较大,所使用的材料是质量较为精工的细密绢,这种画绢极有可能来自中原。黑水城《三十五忏悔佛》则是粗麻布彩绘唐卡,画幅亦较大(100×60厘米),这种棉麻布彩绘,是印度布画的常用材料,在《图画见闻志》《画继》等文献中所记载的“白氎”“西天布”即是这种材料,㉓这说明从北宋初至南宋初,这种布画一直在印度及西域流行。后来藏区佛画所使用的主要也是棉麻布及相应技法。虽然一些藏地早期绘制的唐卡也有缎、绢本,但从存世的作品来看,后弘期初期的唐卡绝大多数都是棉麻布本。可以说,《千佛图》所使用的细密绢至少说明它与《三十五忏悔佛》在绘制的背景上并不相同。《三十五忏悔佛》极有可能直接出自吐蕃或是在西夏的吐蕃画师之手,其图像来源于吐蕃或西域;《千佛图》则可能是西夏画师的作品,其中参考了中原绘画的一些做法。从作品所使用的颜料等来看,虽然《千佛图》经过重裱后,颜色有所脱落,但仍可以看见其并未像《三十五忏悔佛》那样运用大量厚重的矿物粉质颜料,用色较之要透明轻薄一些。

从构图和画面结构来看,《千佛像》与黑水城《三十五忏悔佛》同中有异。《三十五忏悔佛》图在三十五佛之外,最下一排左右两侧加上了上师、供养人及其他一些形象,其中左侧一格上中央画一个留有长发的男子,旁边画有党项族形象的供养人,由于主像男子留发并手握经卷,说明他极有可能是一个译经者;右侧则为上师形象。此外,这两个画面的背景与其它三十四个小佛像完全相同,这说明此画幅主像之外,原有三十六格,在绘制的过程中,在画完三十四佛之后,从它处移来了这两个形象填补了留下的两个空格。在黑水城出土的一件《药师佛》中就出现过类似的形象(图3)。此外,《三十五忏悔佛》在主佛两侧画有典型的波罗风格的胁侍菩萨,《千佛图》则在主像之外,直接画上了三十五个小佛像。综合以上信息,可以看出以《三十五忏悔佛》为代表的西夏晚期礼忏图画与《千佛图》存在明显的区别,《三十五忏悔佛》较之《千佛图》要复杂得多,其三十四之数,说明其有一个刻意的确认和修正的过程。同时,这也说明《千佛图》的绘制年代应该早于《三十五忏悔佛》。

图8:内蒙古额济纳旗黑水城遗址出土《说法佛陀》塔龛线描图

从画中主佛背后佛座的“六拏具”形象来看,二者也有比较明显的区别。黑水城出土《三十五忏悔佛》为仙鹅、狮羊、象王,此外还出现了疑似龙子的形象和摩羯鱼图像常用的水花。《千佛像》中出现的“六拏具”则主要有孔雀、狮羊、象王等三种。相较而言,《千佛像》则比较简单,数量较少,图像也不尽相同。拜寺口西塔出土《上师像》背座上有金翅鸟、龙子、摩羯鱼、迦陵频伽、童子骑狮羊、象,虽然图像与明清出现的“六拏具”有出入,但数量上已经具备了“六拏具”之“六”数了。从“六拏具”来看,《千佛像》图像也要早于《三十五忏悔佛》和《上师像》。

再者,从造型风格和画法来看,《千佛像》使用毛笔勾描墨线(图4),线条较为流畅婉转,富于变化,形体准确、结构关系清楚,尤其塔刹飘幡等处的线条富有节奏和韵律,又不失力度感。在线描的基础上,该画局部略作薄染,再以红、青、绿等色矿物质颜料平涂。整体画法上,以线条造型为主,色不掩线,风格鲜艳中见清雅。黑水城出土 《三十五忏悔佛》则是用极细线条勾勒,敷以红、黄、青等重彩,并在线条一侧做较为明显的高低渲染,形成立体感。由于用色较为厚重,画成之后墨线已经不太明显,这与宏佛塔《千佛图》画面效果相差巨大。另外,《三十五忏悔佛》中佛像的手心、脚心皆涂成红色,显示非常强烈的波罗王朝风格。《千佛图》中主佛及周围三十五个小佛像皆未见红色掌心,显然不同于《三十五忏悔佛》图。总的来看,宏佛塔出土《千佛图》系在细绢上以较为流畅的线条勾勒,敷以重彩,虽然佛像桃心形肉髻,佛座装饰有“六拏具”形象,画面结构亦与晚近藏地三十五佛题材图画类似,存在明显藏传佛画的风格元素,但与黑水城出土《三十五忏悔佛》以及晚近藏地流传的《三十五忏悔佛》在艺术风格上还是明显不同,这说明《千佛图》与黑水城出土的《三十五忏悔佛》有不同的绘制背景、图本样式和风格来源。

四、《千佛像》中的塔龛样式问题

还应注意的是,《千佛像》中包括主尊在内的每一尊佛像都被置于塔中,三十五尊塔中坐佛又围绕在中间塔中坐佛的主尊周围,这一结构或许是三十五佛图像在西夏时期的又一新发展。塔中坐佛的图像在北朝至唐初常见于新疆地区的石窟之中,如克孜尔石窟第97、107A、172等窟,一般为塔中开龛,龛中坐佛,成排排列,塔有较长的塔刹和不同式样的飘幡。有学者认为,如克孜尔第97窟、107A窟中这样的塔中坐佛已经处于向千佛题材的过渡时期。㉔新疆台台尔第16窟也有画塔中坐佛的壁画残存。㉕这种成排排列的塔中坐佛图像在敦煌以及中原地区则比较少见。目前来看,敦煌似乎只有莫高窟第205窟是塔中千佛的样式。205窟为初唐窟,与克孜尔第107A窟基本同时。塔中千佛绘于窟顶四坡,塔的形式比较简单,这种形制还见于法藏敦煌文书中的插图(P.3954b),与克孜尔地区的塔中坐佛有所不同。宏佛塔出土《千佛像》中的塔中坐佛,与克孜尔地区塔中坐佛图像样式上较为接近,也可能有某些共同的祖源。

宏佛塔《千佛像》中出现的塔龛有两种,即中间主佛像背后的大塔龛(图5)和三十五尊小佛像背后的小塔龛(图6)。大塔龛下层中间开龛,龛楣为三弧形,塔身为横条状叠加而成,至中部后内缩,再逐渐收窄,顶端形成塔刹,并画飘幡缠绕。此塔为四方形塔,画出了中心刹柱自下而上贯通至塔刹,其图像特征比较明显。小塔龛的样式与大塔龛比较类似,但龛楣三弧形已经不很明显,或简化为圆弧形了,横条叠加的层数亦有所减少,上层未见覆钟形的造型,但塔刹形制与大塔龛则完全相同。显然,大塔龛和小塔龛虽然有所不同,但基本上属于一种形制的塔样。

与宏佛塔《千佛像》这种塔龛样式较为接近的图像,主要有敦煌地区莫高窟第76窟壁画等几处。76窟为唐代所开,宋元重修,今东壁南北存有宋代所画八塔变,分上下二排,上排存四塔,下排四塔已模糊不清。上四塔的结构基本相同(图7),都是横条状叠积而成的塔体,横条中再分割成小的方格形并加以装饰,这一做法与宏佛塔出土《千佛像》中主像塔龛是一致的。76窟塔下部中间所开龛形也为三弧形龛楣,左右两侧向下接垂直的立柱,这种塔和龛的形态组合与宏佛塔《千佛图》也是完全一致的。就笔者所见,这二者之外,这种结构还见于黑水城所出的一件绢画之中(图8),但此作中三弧形的龛眉没有前二者这么明确。此外,前二者在塔龛中皆画有“六拏具”的早期样式,龛前画有踏步,而黑水城绢画中只有佛座后的两只孔雀,没有明显的其它“六拏具”形象,也没有在佛座前画踏步,其样式与榆林窟第3窟八塔变中的样式似更为接近。

比较76窟八塔变塔龛和宏佛塔《千佛像》中的塔龛样式,二者还是有所不同。76窟塔顶飘幡舒展,而宏佛塔《千佛像》飘幡缠绕,似乎藏风更盛一些。76窟八塔变塔龛中所画拏具有狮羊和大象,狮羊上骑小童,羊下踏象;宏佛塔《千佛像》中佛座后画了与76窟塔龛两侧完全一样的狮羊和大象,在佛座上方两侧还各画一只孔雀,其龛楣的中央较为模糊,不知是否画有金翅鸟。虽然在黑水城出土了几件《金刚佛座和八塔》绘画作品,在宏佛塔亦出土了一件已经漫漶的表现八塔变的绢画,但很显然,这几件表现八塔变的塔龛样式与76窟是不同的。

从所有这数件画有11至12世纪塔龛佛像的图像来看,宏佛塔出土的这件《千佛像》与莫高窟76窟塔龛样式相对较为接近,加之时代亦相隔不远,二者或许存在密切的联系。㉖谢继胜认为76窟的塔龛样式糅合了汉地密檐砖塔和辽金流行的莲花帐顶的因素。宿白《西夏佛塔的类型》一文中认为,它类似于单层叠涩塔,与西夏塔分类的第IV型,即单层四角叠涩顶的形制是类似的,并认为“敦煌宋初壁画粉本约亦来源于内地”。㉗76窟中带有一定藏式风格的人物造型和“六拏具”图像,一般认为带有波罗王朝的艺术风格。㉘有研究指出这种波罗王朝风格在敦煌的出现与宋初丝绸之路恢复生机、汉僧往来于印度与中原王朝有关,莫高窟76窟颇显突兀的波罗风格是“这些僧人从印度携回的新样式,与此时在吐蕃本土兴起的卫藏波罗样式没有直接的联系。”㉙可以看到,如果说宏佛塔出土的这件《千佛图》塔龛样式与莫高窟76窟八塔变图像有关,那么宏佛塔《千佛图》中图像及其塔龛样式的主要来源,可能也与经由北宋所传播的新艺术样式存在密切关联。

宏佛塔《千佛图》中的塔龛样式,被《西夏佛塔的类型》一文列在第III型中,即单层亭榭式,其依据的是甘肃武威西郊林场所出西夏天庆年间刘氏墓中的木塔。该塔第一层为八角形亭榭式,其上起八角攒尖顶,顶正中立刹作覆钟塔身。虽然《千佛图》中的大塔龛上部也画有这种覆钟塔身的覆钵塔形,但二者差别还是很明显的。《千佛图》中的塔为方塔,而且可以看出横条状向上累积时,隔几条内缩一次,这极有可能是摹拟了汉地广泛流行的密檐式或楼阁式塔的形制,与莫高窟76窟中的塔身画法基本是一致的,这种塔身的样式应是来自中原和辽金地区。从《千佛图》中塔龛的塔刹样式来看,虽然宝盖之上用仰月、日轮的实例不多,但这种上半部为覆钟形的佛塔在西夏亦有实例。此类例子,很容易使人想到出土了这件《千佛图》的宏佛塔本身。宏佛塔是西夏时期佛塔中遗存不多的一种塔式,它的下半部分是楼阁式塔,上半部分则为覆钵式塔。这种塔样在辽金地区曾经广为流行,是融合了汉地流行的楼阁式塔和藏式覆钵塔的一种独特样式。这种塔样的遗例还有今河北易县双塔庵西塔、北京房山云居寺北塔等㉚。仔细推敲《千佛图》中的塔样,发现它在塔身中间位置有明显的内缩造型,与宏佛塔的两节造型结构应是类似的。

《千佛图》中的塔龛样式,其塔龛组合的结构与莫高窟76窟存在密切联系,其塔身的密檐式或楼阁式造型则来自汉地的传统,塔的上部及塔刹部分则又反映出西夏接受藏传佛教影响后,在保留76窟塔龛基本样式的基础上,其塔身、塔刹进行了灵活的组合。这种塔样某种程度上反映了西夏中后期佛教艺术的文化特征。

结语

《千佛图》极有可能绘制于西夏仁宗时期。仁宗在位时一方面附金和宋,与金和南宋保持了密切的经贸和文化关系,另一方面也奉迎吐蕃上师传播藏传佛教。《千佛像》综合了汉地佛教传统、藏式图像以及中原地区宋辽金时期的造型样式和风格特征,把他们有机地糅合在一起,体现了西夏中后期佛教艺术发展的典型特征。从《千佛像》的题材、风格样式来观察,其绘制者可能并不来自于藏地,也不会是活动于中原的画家。它极有可能还是西夏人绘制于西夏的京畿地区,反映的是西夏艺术家处理各种文化因素、风格来源和艺术传统的思维模式和方式方法。它是一种在融合中生长的风格样式,具有独特的审美价值和文化意义,其艺术思维和方式的具体内涵还有赖于对此类佛画做更多更具体深入地研究。

注释:

① 宁夏回族自治区文物管理委员会办公室、贺兰县文化局:《宁夏贺兰县宏佛塔清理简报》,《文物》,1991年第8期,第4页。

② 雷润泽等:《西夏佛塔》,北京:文物出版社,1995年,第71页。根据塔中出土了《番汉合时掌中珠》的书籍残页,可确定其始建于西夏晚期,“建造年代不会早于公元1190年”,即《番汉合十掌中珠》最早的刊行年代。

③ [元]夏文彦:《图绘宝鉴》卷一,卢辅圣主编:《中国书画全书》第三册,上海:上海书画出版社,2009年,第423页。

④ 《绘事微言》卷一:“宋有院绢,匀净厚密,亦有绫绢阔五尺余,细密如纸。”[明]唐志契:《绘事微言》,北京:人民美术出版社,1984年,第31页。

⑤ 《文海》中对“织具”及“织”的解释为“此与汉语同,番言织粗绢之谓也”,粗绢应该是西夏织造的重要品种。参看苏冠文:《西夏服装制作技术述论》,《宁夏社会科学》,2001年第7期,第90页。

⑥ 徐邦达先生认为:“关于绢的门面尺度……自宋初至宣和以前,大都不超过60厘米,宣和以后逐渐放宽,有独幅画轴阔至80厘米以上的。至南宋中期时,已有宽一米以上的了。”徐邦达:《三谈古书画鉴别——书画所用纸、绢、绫》,《故宫博物院院刊》,1980年第4期,第60页。

⑦ 邵军:《宏佛塔出土绢画题材内容再探》,《敦煌研究》,2016年第4期,第60页。

⑧ 金雅声、谢苗诺夫主编:《俄藏黑水城艺术品》,上海:上海古籍出版社,2011年,第250页。

⑨ 贺世哲:《关于北朝石窟千佛图像诸问题》,《敦煌研究》,1989年第3期,第8页。

⑩ (日)长广敏雄:《云冈石窟中之千佛构成》,《中国美术论集》,东京:日本东京讲谈社,1984年,第413-421页。

⑪ 张总:《北响堂山石窟刻经洞的佛典、偈名与佛名》,芝加哥大学东亚艺术中心、峰峰矿区文物保管所编:《北响堂山石窟刻经洞——南区1、2、3号窟考古报告》,北京:文物出版社,2013年,第109页。

⑫ 河南省古代建筑保护研究所:《河南安阳灵泉寺石窟及小南海石窟》,《文物》,1998年第4期,第3页。

⑬ 贺世哲:《关于北朝石窟千佛图像诸问题》,《敦煌研究》,1989年第3期,第6-7页。

⑭ 刘建华:《河北曲阳八会寺隋代刻经龛》,《文物》,1995年第5期,第84页。

⑮ 王惠民:《敦煌莫高窟第390窟绘塑题材初探》,《敦煌研究》,2017年第1期,第59-60页。

⑯ 韦兵:《黑水城文献汉文普礼类型礼忏文研究》,《西夏学》第8辑,2011年10月,第272-274页。

⑰ 宁夏文物考古研究所:《拜寺沟西夏方塔》,北京:文物出版社,2005年,第198页。

⑱ 史金波:《西夏出版研究》,银川:宁夏人民出版社,2004年,第29-33页。

⑲ 黄士珊:《西夏佛经版画再探》,《丝绸之路研究辑刊》第1辑,北京:商务印书馆,2017年,第292页。

⑳ 一般认为,明清寺院流行的八十八佛礼忏,即出自西夏高僧不动法师,称“护国仁王寺金刚”。喻谦:《宋西夏护国仁王寺沙门释不动传》,《新续高僧传四集》卷一,北洋印书局,1923年铅印本。

㉑[清]释书玉:《大忏悔文略解》卷二,《嘉兴藏》第三十册,台北:中国台北新丰文出版公司,1988年,第260页。

㉒ 谢继胜:《黑水城出土唐卡研究述略》,《民族研究》,2002年第1期,第83页。谢继胜指出宏佛塔出土的14幅绢画中完全藏式风格的有《上乐金刚双身像》《释迦牟尼与八塔》及《千佛图》。韩小忙等学者则认为:“宏佛塔出土的14幅绘画中,6件属于吐蕃风格,题材有坐佛2件、千佛1件、护法1件、八相塔1件、欢喜金刚1件。”韩小忙、孙昌盛、陈悦新:《西夏美术史》,北京:文物出版社,2001年,第52页。

㉓《图画见闻志》卷六:“昔有梵僧带过白氎上本,亦与寻常画像不同,盖西国所称,仿佛其真。”[宋]郭若虚:《图画见闻志》,上海:上海商务印书馆,1936年,第235页。《画继》卷十:“西天中印度那兰陀寺僧,多画佛及菩萨、罗汉像,以西天布为之。” [宋]邓椿:《画继》,北京:人民美术出版社,1963年,第127页。

㉔ 杨淑红:《克孜尔石窟壁画中的佛塔》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》,2006年第2期,第35页。

㉕ 许宛音:《台台尔石窟踏查记》,《中国石窟·克孜尔石窟》,北京:文物出版社,1989年,第229-232页,图版第174-178页。

㉖ 谢继胜等学者认为76窟的这种样式在此后的西夏塔龛样式中得以继承,形成了独立风格体系,如东千佛洞第5窟八塔变、五个庙石窟第1窟中心柱正壁、榆林窟第3窟主壁、宁夏贺兰县宏佛塔出土《塔龛千佛图》等。参见陈清香:《敦煌莫高窟第76窟八塔变佛传图像探讨》,《敦煌研究》,2017年第2期,第18页。

㉗ 雷润泽等:《西夏佛塔》,北京:文物出版社,1995年,第7页。

㉘ 贺小萍:《莫高窟第76窟八塔变中之三佛图像辨析》,《敦煌研究》,2010年第1期,第298页。

㉙ 谢继胜、于硕:《八塔经变画与宋初中印文化交流——莫高窟七六窟八塔变图像的原型》,《法音》,2011年第5期,第41页。

㉚ 雷润泽等:《西夏佛塔》,北京:文物出版社,1995年,第8页。