20世纪60年代中后期法国时装中的“Mao”现象

卞向阳 马玉儒 李林臻

自18世纪以来,法国的服装中时有“中国风”出现。在20世纪60年代中后期,毛泽东时代的中国及其服装成了法国时尚中的主题及时装创作源泉:当时的法国服装中流行一类夹克式样,以立领,中线设门襟且用纽扣系合为主要特征,充满实用主义风格,男女皆可穿着。法国及其他西方国家将这一服装式样称之为“Mao”,且意指中国服装;同时,在部分设计师、影星、歌手、社交名媛、艺术从业者和青年学生群体中掀起购买Mao服装,穿着Mao服装,举办Mao主题聚会的情况。本文将以上现象称之为“Mao”现象。

关于法国及西方所说的“Mao”,Oxford English Dictionary将其定义为“一种简单风格的服饰,其风格与毛泽东时代的中国服饰相同。”①而中国出版的《英汉大词典》将“Mao”解释为:“毛式服装(指人民装)。”②人民装是指一类服装的统称而非具体式样,“是列宁装,人民装,中山装,学生装等的总称,普通是指以藏青色深蓝色或青灰色卡其布,斜纹布及士林布等做成的服装。”③可见,“Mao”是西方社会对具有毛泽东时代中国服装特征的一类服装的统称,并将其以毛泽东的姓氏音译命名。

20世纪60年代法国的“Mao”现象是西方设计师针对中国特殊历史时期标准化革命服装的积极想象下的创作与演绎,而针对此现象的深入探究目前较为少见,故而本文拟通过历史文献、杂志及图像等资料,结合史学和服装学科的相关原理和方法,从20世纪60年代法国Mao现象的源流着手,分析当时法国出现的Mao服装的具体式样,探究当时法国出现Mao现象的缘由。

一、Mao现象的源流

1、Mao现象的初现

Mao时尚现象起初表现为法国将“Mao”这一词汇作为一类服装的指代。早在20世纪40至50年代,“Mao”仅仅是西方媒体对毛泽东主席姓名简写的一种方式,与时尚并无联系。直到20世纪60年代中后期,“Mao”才真正与一类服装产生关联,有了与时尚相关的涵义。据《时尚》(Vogue)杂志1967年9月的报道,巴黎设计师吉尔伯特·费鲁奇(Gilbert Feruch)在1965年以高于300美元的价格展示并发售它(其设计的Mao样式服装)时,还没有被法国时尚界称之为“Mao”。而在1967年的《新闻周刊》(Newsweek)中提到,“去年,法国著名演员兼歌手碧姬·芭铎(Brigitte Bardot)穿着一件Mao服装被拍到时,‘Mao’在法国男装和女装的潮流中开始兴起。”④故而可以推测,约为1966年起,“Mao”这一词汇开始指代法国的一类服装,由此拉开了法国时尚界Mao现象的序幕。

图2:伊夫圣洛朗1967年秋冬系列中的“Mao领”夹克

2、Mao现象成为时尚热点

Mao现象在法国成为时尚热点集中在1967年。首先表现在巴黎的一些时装商店将自家的夹克冠以“Mao”的标签进行售卖,且广受欢迎。诸多媒体如《时尚》巴黎版、《纽约时报》(The New York Times)等显示,Mao夹克最初在一家位于法国巴黎庞博街128号(128 Rue de la Pompe)名叫梅费尔(Mayfair)的精品店出售,供不应求。自从推出了Mao夹克后,梅费尔就占据了该商业片区男装精品店的时尚引领地位。店主兼设计师查尔斯·格伦(Charles Glenn)十分推崇Mao夹克(图1),并积极地向碧姬·芭铎、著名歌手兼喜剧演员萨米·戴维斯(Sammy Davis Jr .)等众多名人推荐,还获得了“Mao”先生的称号。《时尚》巴黎版1967年8月刊就提到,“萨米·戴维斯订购了40件,彼得·劳福德(Peter Lawford,美国演员)订购了五件,格伦先生还准备把它们出口到美国……”⑤随后,碧姬·芭铎的丈夫,即著名摄影师冈特尔·萨赫斯(Gunther Sachs)也开设了专售Mao的服装店,购买人群比肩继踵,一售而空。《纽约时报》1967年8月12日报道中提到,“新店的总监说:‘顾客来得太快了,现在夹克都没有了’”。⑥文章还指出,“这些精品店的Mao装价格较高,售价大概170美金到230美金不等。”⑦除此之外,也有一些商店推出便宜的Mao装。例如,《费加罗》(Le Figaro法国著名报纸)9月和10月的页面都刊登了巴黎著名百货公司“巴黎春天”售卖羊毛材质的Mao套装的广告,售价200法郎,约合40美金。购买这些Mao夹克的包括很多年轻的艺术从业者,如演员、画家和剧院名人,后来青年学生们也开始追逐这一着装外观。⑧

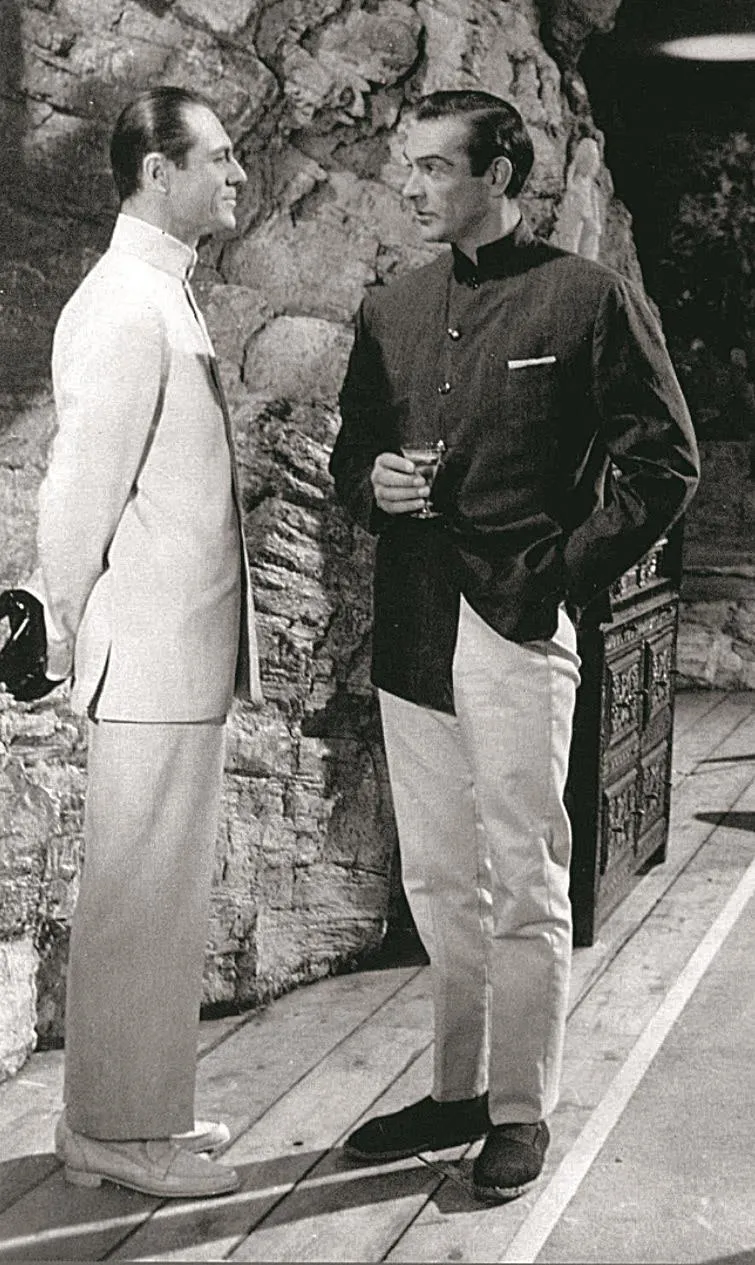

其次,Mao式样成为时尚热点得到了一线设计师的推广。据1970年2月13日的《纽约时报》记载,助推Mao式样成为时尚热点的设计师包括巴黎时装设计师吉尔伯特·费鲁奇、伊夫圣洛朗(Yves Saint Laurent)、迪奥(Dior)的首席设计师马克·博昂(Marc Bohan)和姬雪龙(Guy Laroche)以及皮尔·卡丹(Pierre Cardin)等。他们在1967年至1970年之间发布的成衣和定制系列中均有Mao夹克的出现。例如,1967年吉尔伯特·费鲁奇为塞西尔·吉(Cecil Gee)品牌设计短款紧身的Mao夹克。又如,伊夫圣洛朗1967年秋冬推出的以干净利落的服装造型、去掉了繁复花哨的工艺为主题思想的系列,包含了军装特色的插肩袖大衣、波列罗夹克(Bolero)⑨以及Mao夹克等。系列中出现的近五英尺高的立领设计成为该系列的设计亮点被时尚媒体报道,并被称为“Mao领”(英语Mao collar或法语col mao) (图2)。

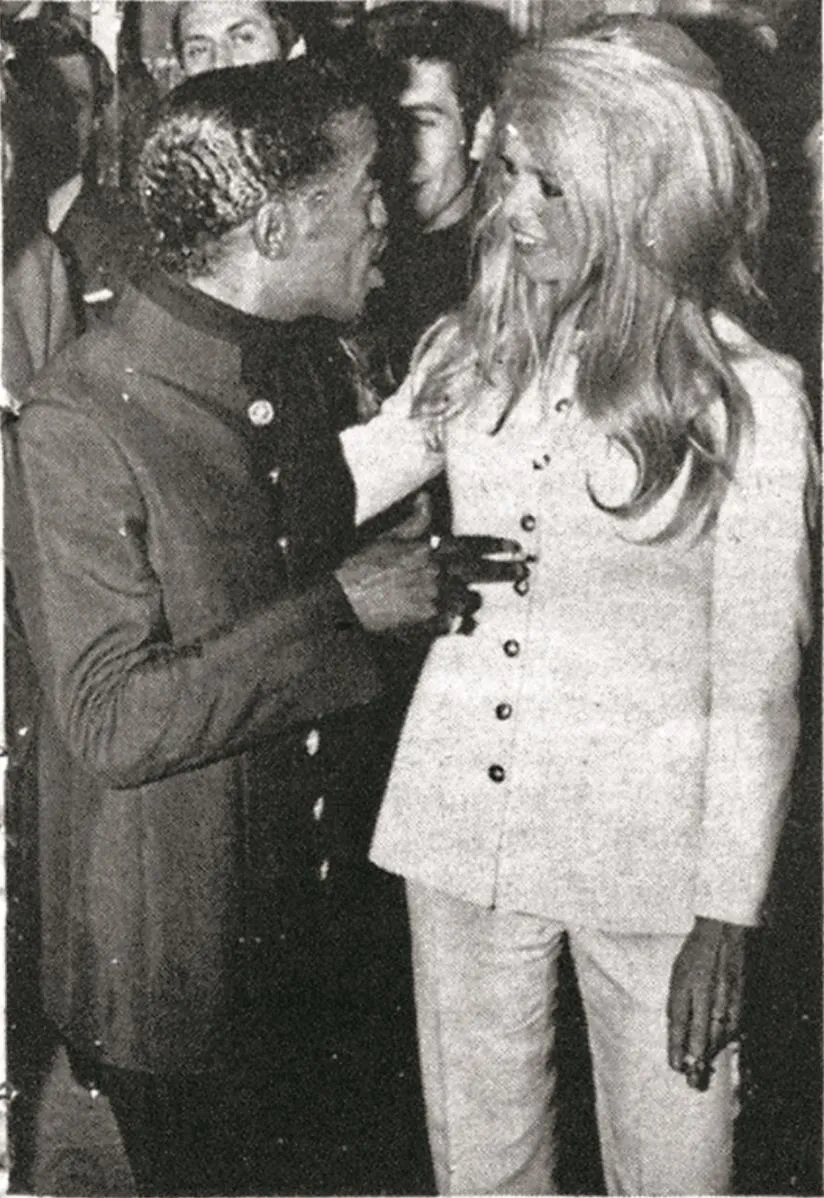

另外,西方明星、名媛等知名人士在一些公开的时尚活动和聚会中穿着Mao服装,同样催化着Mao作为时尚热点的传播。碧姬·芭铎和美国著名歌手萨米·戴维斯都是Mao服装的忠实受众,他们常常穿着Mao服装在各种公众场合公开展示。据《新闻周刊》报道,1967年10月,在著名乐队The Karma kick举办的活动上,他们均穿着Mao装(图3)。另外,法国著名歌手雷吉纳(Régine)还于1967年6月为戴维斯举办了一场名为“Mao”的主题派对,并且规定来往宾客必须穿着黑色或白色的Mao装。除了明星名媛,设计Mao装的诸多设计师也受邀参加了派对,如马克·博昂、姬雪龙和吉尔伯特·费鲁奇等。多家杂志媒体如《时尚》巴黎版和《妇女时装日报》均对这次派对进行了专刊报道和宣传。其中《妇女时装日报》明确提出“这并不是一场政治聚会,而是探讨‘Mao’作为时髦单品的时尚聚会。”⑩可见,名人效应和时尚媒体的宣传对Mao时尚的推广起到了关键作用。表1所示为1967年Mao时尚现象的报道列表。

3、Mao现象的转向

70年代初,随着中美关系的正常化,西方对中国有了更多的认识。60年代中后期采用“Mao”整体泛指具有毛泽东时代中国服装样式特征的现象逐渐消退,对于“Mao”的解释转而更为精确和具体化,特指毛泽东主席所穿的中山装式样。而原先“Mao”所指代的其他服装则被商家和媒体采用“中国夹克”(Chinese Jacket)、“中国制服”(Chinese Uniform)、“工人套装”(Worker’s Suit)等词汇进行替换。

另外,西方对中国服装的推崇现象也发生了地域的转变,开始从法国转移到美国。例如,1971年《妇女时装日报》的一篇名为“中国激起一个巨大的影响”的文章强调,“中国时尚的影响力正慢慢地从全国各地的商店里开始……那些库存充足的零售商已经预计这将成为一个重要趋势。”⑪又如,著名的美国高端百货公司布鲁明代尔(Bloomingdale’s)通过法国东方商品公司(Compagnie Française de l’Orient de la Chine)从巴黎购买蓝色棉质“工作服”很快售罄,第二批重新命名为“人民套装”(the People’s suit)而出售。⑫

二、法国Mao夹克的多种样式

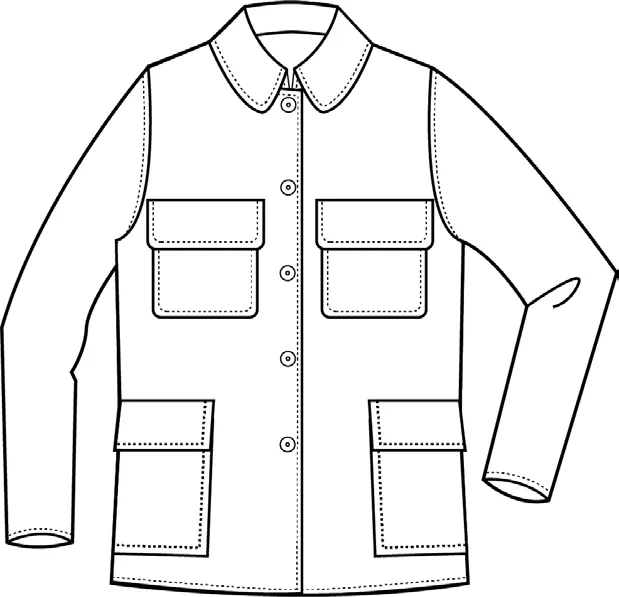

60年代,法国Mao夹克有多种样式,以设计的视觉焦点进行分类可分为三大类,分别为直立领与多纽扣组合的Mao夹克、直立领或翻立领与口袋组合的Mao夹克和春秋衫式Mao夹克。

1、直立领与多纽扣组合的Mao夹克

60年代,法国大多数Mao夹克以直立领和多纽扣为设计焦点,服装呈现方正紧身造型,前门襟有五至八粒纽扣,无口袋或暗袋,西式剪裁,拼袖,风格简洁,带有军事风格的特点(图4)。服装长短、口袋位置和形状等作为设计师的设计变量不断变化。材质品种较多,绉布、山东绸、粗花呢、华达呢和羊驼等均被采用,色彩大多为黑色和白色,也有少数为花色。例如,1967年法国著名模特佩内洛普(Penelope Tree)就穿着了这样一身从梅费尔精品店购买的用粉色山东绸制作的Mao套装。套装的上衣夹克为直立领、紧身、前门襟有八粒纽扣,口袋根据前侧省道形成了两个暗袋,并且搭配长裤穿着。《时尚》杂志将其称为“主席的套装”(Chairman’s Suit),体现了法国将这类Mao式样意指毛主席所穿的服装。

图3:歌手小萨米·戴维斯(左)和模特碧姬·芭铎(右)分别穿着黑色和白色的Mao装

图4:直立领与多纽扣组合的Mao夹克款式图,作者绘

需要说明的是,此类式样的夹克与当时毛主席和中国人普遍穿着的制服上衣的款式和形制并不相同。他们很多在法国被称为“Mao”,但并非法国独有,其他国家也有流行,并且在不同的文化情境下有着不同的名称。据《新闻周刊》报道,“它在伦敦、旧金山被称为‘尼赫鲁’(Nehru)⑬,在罗马被称为‘古鲁’(Guru)⑭,在巴黎被称为‘Mao’”。⑮另外,丹麦学者迈克尔A·兰格贾尔(Michael A. Langkjar)在其文章中认为,“法国巴黎商店中的Mao夹克和所谓的‘中国夹克’(Sino-blazers),许多实际上是尼赫鲁款式的夹克。”⑯笔者通过将其与印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁当时的真实穿着以及设计师同时期设计的尼赫鲁夹克,如皮尔卡丹为电影《诺博士》(Dr.No)的男演员设计的尼赫鲁夹克(图5)进行对比,确是十分相似。由此可见,彼时的法国设计师和媒体对毛泽东或真正中国人所穿的服装式样并不十分清楚,设计师和媒体会选择一些同样来自东方的、与中国服装相似风格样式而进行创作和命名,故而出现一些并非来自中国的Mao夹克的时尚联想。

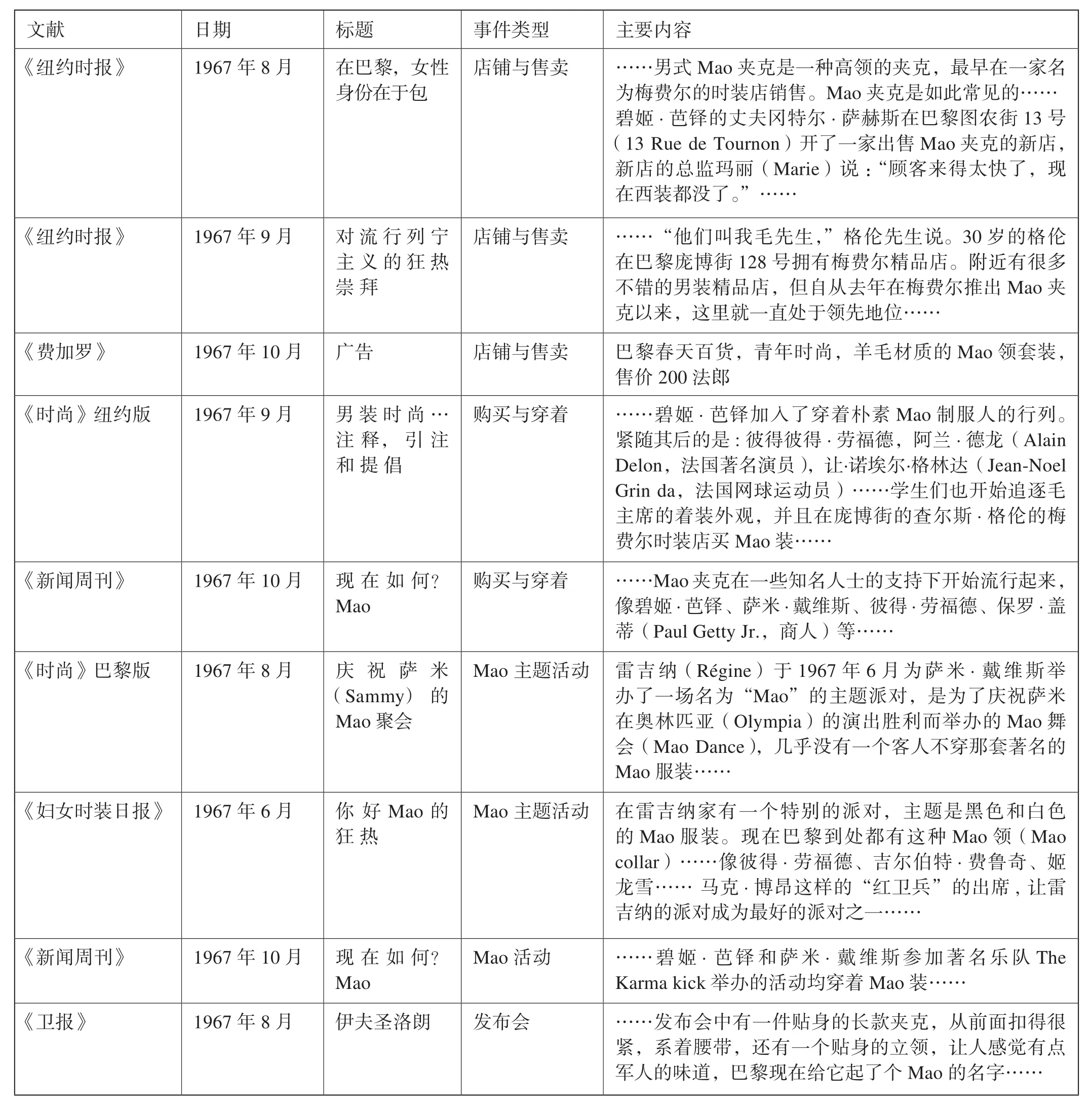

表1:1967年报刊杂志中有关Mao时尚现象的报道

2、翻立领或直立领与口袋组合的Mao夹克

法国在进行Mao夹克的设计时,还有一种翻立领与口袋组合的款式,类似于真实的毛泽东主席以及中国人民普遍穿着的中山装式样。基本形制为直身的宽松造型,翻立领,腰部和前胸分别有大小四个翻盖贴袋,五粒纽扣。而口袋的具体款式、服装长短、以及带盖上是否有纽扣根据设计师的喜好而变化。由美国服装学者瓦莱丽·斯蒂尔(Valerie Steele)所著的《中国时尚:当东方遇到西方》(China Chic: East meets West)书中展示了一张丹麦模特乌拉·林德伯格(Ulla Lindberg)1967年时穿着翻立领与口袋组合的中山装式Mao夹克的典型案例(图6、图7)。瓦莱丽指出,“年轻的法国时尚编辑开始展示从中华人民共和国进口的反时尚套装,《时代》(Time)杂志将最新的时尚潮流描述为‘毛的时尚’(Mao à la Mode)。”⑰不过,该夹克是否是从中国进口的无从考证,但从形制上来看与中国传统的中山装并不完全相同。因为,服装翻领更大、更宽厚,门襟的纽扣尺寸增大,前胸口袋和袋盖也明显加大。夹克的门襟、下摆、袖口和领口以及口袋边缘都缝有白色的明线作为装饰,表现出更加明显的装饰性和时尚感。

另外,一些设计师也会将翻立领替换为直立领,甚至与尼赫鲁夹克进行设计部件上的重新搭配和组合。例如1967年设计师马克·博昂为意大利著名女演员索菲娅·罗兰(Sophia Loren)设计的Mao夹克就采用了直立领与四个方形口袋的组合,并且与裙装相搭配,十分时髦。

3、春秋衫式Mao夹克

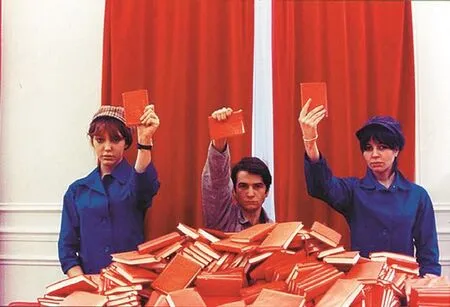

除了前两点阐释的夹克式样,还有一种Mao夹克,类似于中国服饰概念中的两用衫(春秋衫)⑱或工作服⑲。主要特点是西式剪裁,领子为无领座方角翻领,口袋可有可无,造型呈直线合体型,外观稳重大方。材质以棉为主,有帆布、平布、卡其等,色彩以蓝色为主,鲜有蓝灰色。例如,法国著名导演让·吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)于1967年导演的电影《中国姑娘》(La Chinoise)中的主人公就穿着这种靛蓝色春秋衫式Mao夹克(图8、图9)。导演通过赋予主人公穿着这类式样的Mao夹克,并且手拿红宝书来表达电影反映的中国主题。这是由于在60年代,中国工农、学生、知识分子等无产阶级群众普遍穿着此服装样式,而全民着装的统一性加速了这种服装样式与中国的联系(图10)。

图5:皮尔卡丹为电影《诺博士》中男演员设计的尼赫鲁夹克

图6:丹麦模特乌拉·林德伯格穿着的翻立领与口袋组合的中山装式Mao夹克

三、法国Mao现象出现的缘由

服装流行是一种复杂的社会现象,是社会政治经济、文化思潮、人们审美心理意识等方面的综合体现。⑳Mao夹克成为法国60年代中后期的时尚话题,主要与彼时整个西方社会的反文化思潮在政治社会、时尚市场、受众审美心理的影响息息相关。

反文化,又称反主流文化,是西方青年在价值观念、权力机构和行为方式等方面激烈地反叛主流社会,形成的一种独特的青年文化。㉑自二战以来,伴随西方资本主义国家在物质生产、科学技术、交通方面的巨大进步,消费者开始重新认识到世界的多样性与国际多元化。同时,在物质生产力高速发展的过程中,与之相配套的政治制度、社会规范和文化价值观却依然停留在过去,传统的思想观念束缚和禁锢着人们。尤其体现在由婴儿潮崛起的青年群体与经历了战争侵蚀的父辈之间的关于理想与现实的观念冲突之中。于是,西方开始出现对自身传统理性主义的绝对性产生“否定”“反叛”“颠覆”的理念,以此形成了反叛主流社会的反文化浪潮。

1、法国反资本主义思潮为Mao现象的出现提供了社会条件

从社会政治角度出发,反文化表现为对西方资本主义体制的批判和反抗。Mao夹克作为彼时西方人眼中中国全民穿着的服装,被赋予了暗示与西方政体相异的东方社会主义政治符号的意味,成为法国部分青年群体批判现有资本主义体制,追求理想社会的证据支持。

由于资本主义私有制弊端逐渐暴露,西方对自身现代性逐渐袪魅,一批由知识分子和青年学生组成的以批判资本主义思想和体制的法国左翼群体脱颖而出,寻求不同于资本主义国家意识形态的理论思想和改革制度成为主要诉求。于是,东方社会主义阵营的多种思想理论和制度模式被引进法国,比较经典的要数列宁主义思想和前苏联式社会制度,以及毛泽东思想和中国的政治制度。法国于1964年与中国建交,是较早与中国建立大使级外交关系的西方大国,与中国的关系相对友好。同时,在国际范围内,亚、非、拉各殖民地、半殖民地人民反对帝国主义、资本主义、新老殖民主义的民族独立和解放运动蓬勃开展,使得中国的“农民共产主义”的吸引力通过菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)的古巴夺取政权和越南摆脱美帝国主义枷锁的英勇斗争而被放大了。㉒另外,中国1966年开始的以消除资产阶级为目的“文化大革命”,使得毛主义的全球声望被进一步加强。㉓共产主义中国早期呈现出一副单纯而快乐的人民并肩劳动下人人平等的社会主义图景,加上西方记者由于缺乏可靠信息而美化中国社会主义道路的庆祝性报道,增强了既有的亲华倾向与信念。在这种背景下,中国式的社会主义就被视作政治信仰与思想倾向遭受幻灭的法国人对乌托邦幻想的映射屏。㉔

图7:翻立领与口袋组合的中山装式Mao夹克款式图,作者绘

图8:《中国姑娘》电影剧照中主人公身穿春秋衫式靛蓝色Mao夹克

历史上,时尚不仅是反映社会价值观的媒介,也是表达分歧、反叛和社会改革的非政治手段。㉕在西方语境中,Mao夹克作为中国彼时不分男女老幼、全民皆穿的标准化、集体主义和革命化的着装在西方的再现,始终与毛泽东和中国社会主义的政治联想交织在一起,被赋予暗示中国式人人平等的社会主义、理想主义的意味随之产生。上文所提到的由导演让·吕克·戈达尔创作的新浪潮电影——《中国姑娘》就是当时法国崇尚毛泽东和中国社会制度的真实反映。导演通过闪切和跳接的影像模式展示了身穿靛蓝色Mao夹克的法国主人公同另外四名激进青年受到中国文化大革命的启发,在巴黎的一处公寓中探讨通过暴力革命的经验实现法国社会主义未来可能性的画面。尽管电影展示的激进青年所提出的解决方案明显是天真幼稚的,但是模仿中国革命者的装扮——身穿Mao夹克、头戴军帽、手持《毛主席语录》,成为了他们追求心中理想社会的真实写照(图8)。正如美国学者理查德·沃林提到,“一小撮左派分子……通过‘生成中国人’(becoming Chinese),通过采取‘中国红卫兵’(Red Guards)之法国化身的新身份……涤除他们作为资产阶级的罪恶。”㉖此时,社会主义的中国俨然成为一个遥远的世外桃源缩影,而穿着Mao夹克、追求Mao热潮成为部分法国青年群体脱离西方资本主义体制和文化价值,追求他们心目中理想社会最简单、最直接的表达方式。

2、法国时尚界的猎奇态度为Mao现象的出现提供了可能

政治上的赞赏往往伴随着对产生于友好国家的民俗或民族服饰的时尚的高度兴趣。㉗法国彼时轰轰烈烈的批判资本主义体制思潮和革命运动不仅影响着部分青年群体,同时,也进一步为时尚界提供且营造出一个积极、强烈的政治性市场和社会热点。设计师为了迎合社会热点而产生了对Mao夹克的兴趣和猎奇,从而为Mao现象在时尚界的传播和升温提供了可能。

相对于左翼青年群体来说,Mao夹克其服装本身的政治语义对于由设计师和社会名媛构成的时尚群体并不明显,更多的是在崇尚中国社会主义的氛围中,设计师和时尚穿着者对中国善意想象下的猎奇与关注。例如,最先售卖Mao夹克的梅费尔精品店店主查尔斯格伦“既没有学过历史,也没有读过严肃的巴黎日报《世界报》(Le Monde),所以他并不完全清楚毛泽东是谁,也不知道他在做什么。”㉘虽然笔者并未直接找到他关于穿着和售卖Mao夹克的原因,但在《纽约时报》上,他解释了在推出Mao夹克之后为何推出“列宁夹克”㉙的原因。格伦先生对列宁的成就也不甚了解,但是他提到“想起了10月份布尔什维克革命50周年纪念日……有斯大林、莫洛托夫和赫鲁晓夫,他们太有争议了。”㉚可见,他是在对社会热点的迎合和对市场的敏感把握下而推出Mao装以及列宁夹克的。

另外,设计师和时尚穿着者大多也没有明确的政治观点,也并未真正了解中国,因此他们所设计或穿着的Mao夹克是否真正是毛主席或中国人穿的并不重要,所以才会出现前文提到的印度尼赫鲁夹克等与中国无关的但又有些相似的夹克都被统称为“Mao”的现象。就如兰格贾尔在其文章中提到,“(许多巴黎的Mao夹克)因为具有政治市场性而被命名为‘Mao’。正是这个想法起了作用,所以任何看起来有点像中国人的东西,都被以最宽松的说法被称为‘Mao’。”㉛可见, Mao夹克由于具有政治市场性迎合了法国的社会思潮,从而引起设计师的猎奇和兴趣是形成法国时尚中Mao现象的又一原因。

3、法国反主流时尚审美观为Mao夹克流行提供了主观诱因

从设计师和受众心理角度来看,反文化思潮促进其对于非西方的异质文化的主观接受度。Mao夹克此时作为一种与西方服装相对照的东方的、异域服装的形象,通过法国反文化带来的反主流时尚审美观得以流行。

反文化所提倡的突破西方正统唯一性与权威性,将社会打造成为自由、和平、超越国界、多元文化的观念在文学、电影、美术、设计等领域均产生了重大影响。在时尚界更是以一种反主流时尚的浪潮,动摇并摧毁了西方传统服饰审美观和着装意识。原本昂贵、精致、正统的法国高级定制服装在当时被认为是旧体制的象征而受到抵制,消费者反而崇尚颠覆传统的新奇样式和追求择装的自主性。新的时装风格因此逐渐多样化,来自世界各民族的服装样式开始逐渐出现。正如乔纳森·沃尔福德(Jonathan Walford)指出“1962年,高级定制时装的传统岌岌可危……新的时尚来源正在从全球各地兴起:伦敦、纽约、佛罗伦萨、旧金山、香港、马德里、罗马……。”㉜自此,民族、民俗风格的服装作为反文化、反传统、以及反工业社会带来的公害现象被广泛推崇,西方人将其视为国际服装市场新的生命力㉝。Mao夹克作为中国民族服装的代表开始被囊括在西方时尚中,成为设计师和穿着者表达反主流时尚立场和身份的具体表现。

自巴黎设计师吉尔伯特·费鲁奇最先推出Mao夹克后,Mao服装就开始在法国时尚发布会中出现。著名设计师伊夫圣洛朗在1966年至1970年期间的几季时装发布会中推出的各种风格和不同民族类型服饰,可以判断其脱离西方传统服饰样貌的意图:他的设计除了包含代表中国的Mao夹克和斜襟的中式上衣外,还有其他世界民族的服装,诸如非洲风格的“狩猎装”(Safari Jacket)、印度莎丽长袍、西班牙民族服装等等。而这几季多元民族风格的时装设计则完全奠定了圣洛朗时尚设计引领者的地位。另外,先锋设计师皮尔卡丹也非常崇尚Mao夹克等一类东方服装,他还深入分析东方服装不通过造型结构来区别男女服装的特点,以迎合法国性解放运动的需要。在2019年布鲁克林博物馆举办的“皮尔卡丹:未来时尚”的展览中,就开辟了专门版块——“性别释放服装”(Gender—released Dressing)讲述了皮尔卡丹对于消除性别差异的东方服装的理解。其中提到:“西方服饰历来强调男女的性别差异。在东方的一些地区,长袍、披风、披肩和腰带创造了一种更为无性别的视觉时尚语言……尤其是共产主义中国也有自己的男女通用服装:灰色或蓝色制服”。正是受这种东方服装观念的影响,皮尔卡丹于60年代末推出了多款类似于Mao夹克、尼赫鲁夹克等来自东方的消除性别的男女同款的新式夹克。

图10:60年代中国青年工人普遍穿着的春秋衫和工作服

值得注意的是,无论Mao夹克本身作为一种东方的民族服装还是被赋予消除性别差异的多重意涵,归根结底对于法国人来说都是一种新款式和新的时装风格,更是对西方传统主流服装和观念的一种反叛和革新。在脱离法国主流时尚思潮的要求下,Mao夹克就成为特定语境下法国设计师和时尚穿着者表达时尚立场和身份必不可少的组成部分。就如英国学者艾米·巴尼思(Amy Jane Barnes)在接受英国广播公司(BBC)采访时说道:“(Mao夹克)这是一套促进革命的很实用的服装,它似乎在说,我拒绝资本主义和西方的美丽、服饰和时尚观念。”㉞可见,法国的反主流时尚审美观念促成设计师和受众在心理上对Mao夹克的主动接受和追求,是Mao现象在法国时尚界出现的重要原因。

四、结论

“Mao”现象是法国时尚界将中国的毛泽东时代,尤其是20世纪60年代中后期这一特殊历史时期映射于法国时装流行的产物。就Mao现象的发生、发展和转向而言,“Mao”这一名词在60年代中期最先在法国与时尚发生联系;在60年代后期逐渐发展成为购买Mao服装,穿着Mao服装,举办Mao活动的热潮;到了70年代初,在法国逐渐消退并转向到美国。法国存在着多种“Mao”夹克的样式,可以归纳为三大类。第一类是直立领与多纽扣组合的Mao夹克,有些其实与当时的中国服装并无关系,但风格相似;第二类是翻立领或直立领与口袋组合的Mao夹克,类似于中山装款式;第三类Mao夹克与彼时中国人普遍穿着的春秋衫或工作服式样的上衣类似。就“Mao”出现缘由而言,法国反体制思潮为Mao夹克出现提供了社会条件;其既成为法国青年学生表达分歧和政治诉求的物质性载体,同时也提供了一个政治性时尚市场,为Mao现象在时尚界的传播和升温提供了可能;另外,法国的反主流时尚审美观念促成设计师和受众在心理上对Mao夹克的主动接受和追求,是Mao现象在法国时尚界出现的重要诱因。

注释:

① 牛津在线词典,“Mao” Oxford English Dictionary,http://www.oed.com/view/Entry/113843?redirec tedFrom=mao+suit#eid38010517/.2013-8-20.

② 陆谷孙:《英汉大词典——The English-Chinese Dictionary(下卷)》,上海:上海译文出版社,1999年,第2007页。

③ 王圭璋:《男装典范·裁剪》第三集,上海:景华函授学院出版,1952年,第22页。

④ How Now? Mao,Newsweek,1967, vol.10, p.90.

⑤ Mao-Party Pour Fêter Sammy,Vogue (Paris edition), 1967, vol.8, p.75.

⑥ Emerson G. In Paris, Feminine Status Is in the Bag, New York Times, 1967, vol.8, p.13.

⑦ Ibid.p.13.

⑧ 同⑥。

⑨ 一种女用短上衣,前面敞开,有袖或无袖;流行于19世纪末,50年代和60年代再次流行。参见(美)夏洛特·曼基·卡拉希帕塔著,郭建南等译:《仙童英汉双解服饰词典》,北京:中国纺织出版社,2005年,第51页。

⑩ G.Y.D. Its Hello to Mao-Mao Madness,Women’s Wear Daily, 1967, vol.6, p.5.

⑪ Survey N. Chinese influence a stirring giant,Women’s Wear Daily, 1971, vol.12, p.4.

⑫ Morris B. That Group of China Watchers with Headquarters on 7th Ave,New York Times,1971, vol.11, p.24.

⑬ 贾 瓦 哈 拉 尔·尼 赫 鲁(Jawaharlal Nehru,1889年11月14日~1964年5月26日),印度开国总理。他在国际公开场合穿着的一种立领、紧身的长夹克被称为“尼赫鲁”(Nehru)或“尼赫鲁夹克”(Nehru Jacket)。

⑭ 指印度教等宗教的宗师或领袖。

⑮ 同④。

⑯ Langkjar M A. From Cool to Un-cool to Recool: Nehru and Mao tunics in the sixties and post-sixties West. InAn Offprint from Global Textile Encounters, edited by Nosch M L, Zhao F, Varadarajan L, Oxford: Oxbow Books, 2014,p.229.

⑰ Steele V, Major J S.China Chic: East meets West. New Haven & London: Yale University Press, 1999, p.78.

⑱ 两用衫因其衣领驳头可关可开而得名,又因主要在春、秋季穿着,有时也被称为春秋衫。参见卞向阳:《近现代海派服装史》,上海:东华大学出版社,2014年,第434页。

⑲ 工人的劳动制服。参见注释⑱,第435页。

⑳ 张星:《服装流行学》,北京:中国纺织出版社,2014年,第6页。

㉑ 陈通:《浅析美国二十世纪六十年代的“反文化”的兴起》,《艺术工作》,2018年第1期,第6页。

㉒(美)理查德·沃林著,董树宝译:《东风:法国知识分子与20世纪60年代的遗产》,北京:中央编译出版社,2017年,第24页。

㉓ 张寅杰:《战后法国左翼思潮对“五月风暴”学生运动的影响》,上海师范大学,2013年,第20页。

㉔ 张寅杰:《战后法国左翼思潮对“五月风暴”学生运动的影响》,上海师范大学,2013年,第20页。

㉕ Elizabeth W.Adorned in Dreams Fashion and Modernity. London: Revised and Updated Edition, 2003, p.8.

㉖(美)理查德·沃林著,董树宝译:《东风:法国知识分子与20世纪60年代的遗产》,北京:中央编译出版社,2017年,第14页。

㉗(美)玛丽琳·霍恩著,乐竟泓、杨治良译:《服饰:人的第二皮肤》,上海:上海人民出版社,1991年,第151页。

㉘ Emerson G.A Cult of Faddist Leninism, New York Times, 1967, vol.9, p.24.

㉙ 一种由关、驳两用式衣领,双排扣和腰带组成的,并且以俄国伟大革命家列宁命名的夹克。面料以棉哔叽、卡其为主,也有防雨布、斜纹布、蓝布等。颜色主要有灰、黄绿、蓝等。具有便利大方、经济实惠的特点。参见卞向阳:《近现代海派服装史》,上海:东华大学出版社,2014年,第428页。

㉚ Emerson G.A Cult of Faddist Leninism, New York Times, 1967, vol.9, p.24.

㉛ 同⑯,第229页。

㉜ Walford J,Sixties Fashion-From Less is More to Youthquake. New York: Thames & Hudson Inc, 2013, p.6.

㉝ 李当岐:《西洋服装史》,北京:高等教育出版社,2005年,第347页。

㉞ 英国广播公司,https://www.bbc.com/culture/article/20151007-from-red-guards-to-bondvillains-why-the-mao-suit-endures/. 2015-11-02.